Santé périnatale : l’agence Santé publique France tire la sonnette d’alarme

L’agence nationale de santé publique rassemble pour la première fois bon nombre de données relatives à ce sujet, et relève une évolution préoccupante sur la décennie 2010-2019.

Temps de Lecture 4 min.

Une « situation préoccupante de la santé périnatale en France ». Un ton assez alarmiste accompagne la publication par Santé publique France (SPF), mardi 20 septembre, d’un ensemble d’indicateurs concernant la santé périnatale – soit ce qui touche à la santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, de la grossesse au post-partum. En s’appuyant notamment sur les données de l’Insee, celles issues du codage des actes à l’hôpital et de résultats d’études diverses, l’agence nationale de santé publique offre une photographie inédite de l’évolution de la santé périnatale depuis dix ans, de 2010 à 2019.Lire aussi : Taux d’épisiotomies, de césariennes, de péridurales… L’ARS d’Ile-de-France publie les données sur les actes obstétricaux hôpital par hôpital

Une ère pré-Covid donc, observée ici avec un fil rouge : celui des inégalités de santé. Tout en reconnaissant un niveau « élevé et stable » de prise en charge, le rapport témoigne de fait d’une grande hétérogénéité territoriale, avec une situation particulièrement inquiétante à Mayotte et en Guyane. En augmentation ces dernières années, les chiffres de la mortalité néonatale – qui correspond aux décès des nouveau-nés de la naissance à leur 27e jour – sont l’un des points d’alerte de ce travail, destiné à éclairer les pouvoirs publics dans leurs actions de prévention.

Sur ce sujet, mais aussi sur d’autres, tels que les premières causes de mortalité maternelle que constituent les maladies cardiovasculaires et la santé mentale, « il faut réagir assez vite, et notamment sur la prévention, dès le désir d’enfant », affirment des autrices du rapport.

Hausse de la mortalité néonatale

C’est l’un des constats alarmants du document de 162 pages, qui confirme les résultats de publications scientifiques récentes : la mortalité néonatale a augmenté ces dernières années, passant de 1,6 décès pour 1 000 naissances en 2010 à 1,8 en 2019, en métropole. La hausse se concentre sur la première semaine de vie, « ce qui pose la question de l’accès aux soins, du suivi de grossesse et de l’accompagnement des femmes après la naissance », relève une des autrices, la docteure Anne Gallay, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes à SPF.

Lire aussi : L’intrigante hausse de la mortalité infantile en France *

Dans les départements et régions d’outre-mer, la situation est deux fois plus critique : entre 3,3 et 4,4 décès pour 1 000 naissances sont enregistrés, selon les années, au cours de la décennie observée. Il s’agit d’un « résultat inquiétant », pointe SPF, qui confirme que la France se situe en « queue de peloton » sur cet indicateur par rapport à ses voisins européens. Comment l’expliquer ? A ce stade, peu de réponses. « Des travaux sont en cours pour tenter de comprendre cette évolution préoccupante », indique Nolwenn Regnault, autre autrice du rapport, responsable de l’unité périnatale, petite enfance et santé mentale à SPF.

La précarité des mères s’aggrave en Ile-de-France

Concernant cet indicateur, pas de tableau national, mais un focus régional souligné dans le rapport : en cinq ans, la proportion de femmes sans-abri accouchant a bondi, avec un taux passant de 0,58 % en 2015 à 2,28 % en 2019. La hausse est particulièrement significative à Paris, avec + 4,14 points. Elle a d’ailleurs été repérée ces dernières années par les associations de lutte contre la pauvreté et les professionnels de santé, qui sont montés au créneau. Impossible cependant, prévient SPF, de savoir ce qui relève là de l’augmentation réelle ou de l’amélioration du repérage grâce au « travail de codage » fourni par les cliniciens.

Le tabac, facteur de risque évitable

Certes, le taux de tabagisme avant la grossesse diminue depuis 1995, il est passé de 39 % des futures mères en 1995 à 30 % en 2016. Mais « seulement 50 % des femmes enceintes arrêtent de fumer pendant la grossesse, une tendance qui reste stable. Il faut intervenir plus en amont », constate Nolwenn Regnault. Là encore, la France est la plus mauvaise élève en Europe. Pourtant, le tabac est un facteur de risque majeur de morbidité maternelle et fœtale (faible poids à la naissance, prématurité…), rappelle le rapport, qui relève aussi de fortes disparités entre les régions.

Obésité, autre facteur de risque majeur

L’obésité et le surpoids ne cessent de progresser. La proportion de femmes ayant accouché avec un indice de masse corporelle (IMC, soit le poids en kilos divisé par la taille au carré) normal avant la grossesse a diminué, passant de 68 % en 2003 à 60,8 % en 2016. La proportion de femmes présentant une obésité morbide (IMC supérieur ou égal à 40 kg/m²) est également en augmentation au cours de la période, passant de 0,4 % en 2010 à 0,8 % en 2019 pour la France entière, avec de fortes disparités selon les régions, et encore plus marquées dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

Or, d’après les données de l’étude Epifane de 2012 menée par l’Institut de veille sanitaire et l’université Paris-XIII, les femmes obèses ont trois fois plus de risques que les femmes avec un IMC normal de souffrir de complications sévères, principalement du diabète gestationnel (cinq fois), d’hypertension artérielle (huit fois), recours à la césarienne (1,8 fois).

Les femmes obèses représentent également un cinquième des cas de pré-éclampsie, une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines. Il en résulte aussi des complications chez le fœtus, avec risque accru de mort in utero, de prématurité, d’anomalies congénitales…

Lire aussi Césarienne, épisiotomie… enquête sur la médicalisation de l’accouchement en France

Par ailleurs, le taux de diabète gestationnel ne cesse de progresser. Il a même doublé en 2019 par rapport à 2010, de 6,7 % à 13,6 % des accouchements. « Cette hausse s’explique par un changement dans les modalités de dépistage et l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque tels l’obésité ou l’âge maternel plus élevé », précise SPF.

« On assiste à un changement du phénotype de la grossesse, avec de plus en plus de profils à risque, notamment l’âge de la mère à l’accouchement qui augmente à 30,2 ans en 2019 [29,3 ans en 2010] », a par ailleurs pointé le gynécologue obstétricien Yves Ville, chef du service de la maternité de l’hôpital Necker, à Paris, lors d’un débat organisé dans le cadre du Festival du Monde, le 18 septembre.

Moins d’épisiotomies

Point positif, le nombre d’épisiotomies a fortement diminué de 2010 à 2019, de 17,7 % à 5,3 %, aussi bien pour les primipares que pour les multipares. En revanche, les déchirures périnéales sévères ont augmenté. Le taux de césarienne reste quant à lui stable depuis une dizaine d’années, concernant un peu plus de 20 % des naissances en France, avec de fortes variations de pratiques entre les établissements, allant de 8,2 % à 46,2 %. Des chiffres à mettre aussi en regard avec le profil des femmes accueillies dans ces maternités.

Situation alarmante en outre-mer

L’intérêt du rapport, outre le tableau national qu’il présente, est de détailler des données à l’échelle territoriale. Or, sur de nombreux indicateurs, les DROM occupent une place à part, avec des résultats moins bons qu’en métropole. Le tableau est particulièrement sombre en Guyane et à Mayotte, même si, dans ce dernier département, bon nombre de données n’ont pu être rassemblées sur toute la période de manière satisfaisante. « La situation dans les DROM nécessite une attention particulière », reconnaissent les autrices du rapport. Une publication consacrée à l’analyse des contextes locaux en outre-mer fera d’ailleurs l’objet d’une parution spécifique dans les mois qui viennent.

Lire aussi : Partout en France, à la veille de l’été, des maternités sous haute tension

Pascale Santi et Solène Cordier

Santé périnatale : des signes d’alerte

Par Marielle Ammouche le 20-09-2022

Mortalité néonatale, facteurs de risque et pathologies pendant la grossesse, sont en hausse, selon un vaste rapport de Santé publique France, qui a compilé pour la première fois tous les indicateurs dans ce domaine. Ce document souligne, en outre, des disparités géographiques importantes, avec des difficultés observées en particulier en Outre-Mer.

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/471471/3616081?version=1

La santé périnatale est globalement préoccupante en France, alerte Santé publique France. Si certains indicateurs sont bons, il existe des disparités géographiques importantes – notamment en Outre-Mer – qui doivent attirer la vigilance.

Ainsi, dans un rapport publié le 20 septembre, Santé publique France (SPF) dresse, aux travers de nombreux indicateurs décrivant l’état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né au cours de la période allant de la grossesse au postpartum, un état des lieux de la périnatalité en France, et permet d’avoir une vision globale de ce sujet.

Les données recueillies portent sur la période 2010-2019, soit antérieure au Covid. Selon SpF, la situation de la santé périnatale est globalement « préoccupante » en France. « Pour la première fois, ces résultats apportent une vision globale de la santé périnatale en France. Les indicateurs publiés aujourd’hui décrivent une situation préoccupante et hétérogène de la santé périnatale et cela sur une période antérieure à la pandémie de la Covid-19. […] Ce socle de connaissances est la base de toutes les actions de prévention favorables à la santé de l’enfant à naitre et des futurs parents. Il permet d’affiner notre stratégie et notre action comme, par exemple, le site des 1 000 premiers jours, la promotion du « zéro alcool pendant la grossesse » ou encore le déploiement des interventions de promotion de la santé et de l’attachement des nouveaux nés et de leurs parents (PANJO) », commente la Pre Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France.

L’indicateur le plus marquant est la mortalité néonatale (décès entre 0 et 27 jours de vie), qui a augmenté au cours de la dernière décennie de 1,6 pour 1 000 naissances vivantes et 2 pour la France entière, un phénomène « qu’il convient de mieux comprendre afin d’inverser la tendance dans les prochaines années », souligne SpF. En outre, le taux de natalité est en baisse dans toutes les régions de France, sauf en Guyane : le nombre de naissances étant passé de 841 000 en 2010 à 734 000 en 2019. Concernant la santé maternelle, l’âge de la maman à l’accouchement continue d’augmenter (30,2 ans en 2019 contre 29,4 en 2010) dans toutes les régions. Certaines pathologies maternelles en cours de grossesse et en postpartum aussi sont en hausse comme l’hypertension artérielle (4,5% en 2010 à 5,0% en 2019) ou le diabète gestationnel (6,7% en 2010 à 13,6% en 2019), même si des changements dans les modalités de dépistage peuvent expliquer en partie cette évolution. Mais cette tendance est aussi à mettre en parallèle avec l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque tels que l’obésité. Ainsi, entre 1998 et 2016, à partir des données des enquêtes nationales périnatales (ENP), la proportion de femmes ayant accouché avec un IMC normal avant grossesse a diminué, passant de 68% en 2003 à 60,8% en 201. Et concernant le tabac, la France reste une mauvaise élève avec un taux élevé (16,2% des femmes fumeuses au 3e trimestre en 2016), même si ce chiffre est en diminution.

Concernant l’accouchement, les indicateurs vont plutôt dans le bon sens avec une diminution importante des épisiotomies (de 29,5% en 2010 à 10% en 2019 parmi les primipares qui accouchent par voie basse non instrumentale) et une stabilité de la césarienne (autour de 20%). Et le taux de prématurité est en hausse depuis les années 1990 et est passé de 4,5% en 1995 à 6,0% en 2016 (Rapport ENP 2016) : 7,2% en métropole et 11,9% dans les DROM pour l’ensemble des naissances vivantes.

Le rapport souligne, par ailleurs, les difficultés plus importantes retrouvées en Outre-Mer. Ainsi, le taux de mortalité maternelle y est 4 fois plus élevé qu’en métropole, celui de mort-nés 1,5 fois plus élevé, et celui de mortalité néonatale 2 fois plus élevé. Les difficultés les plus importantes sont constatées à Mayotte, et en Guyane, où les mères sont souvent en situation précaire, et non suivies. A la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la situation s’approche de celle de la métropole pour certains indicateurs relatifs au suivi de grossesse ; en revanche, les facteurs de risque pendant la grossesse, mais aussi la prématurité et la mortalité périnatale sont plus élevés.

Pour SpF, ces données « plaident en faveur d’un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé périnatale pour un accompagnement des mères et des familles tout au long de la grossesse, un meilleur accès aux droits et aux soins, en particulier dans certains territoires dont les DROM. »

Ce rapport devrait être actualisé tous les 2 ans.

Santé périnatale : un rapport inédit pour décrire et améliorer l’état de santé des femmes et des nouveau-nés

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/471471/3616081?version=1

Santé publique France publie aujourd’hui son rapport sur la santé périnatale qui réunit dans un document unique un ensemble d’indicateurs visant à décrire l’état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né au cours de la période allant de la grossesse au postpartum. Ce rapport permet pour la première fois une description globale de l’état de la santé périnatale en France, présentant son évolution pour la période 2010-20191 , grâce à une analyse multi sources à échelle nationale et régionale. Les résultats montrent que si certains indicateurs de santé périnatale témoignent d’un niveau élevé et stable de prise en charge en France, les analyses plus fines mettent en évidence une situation hétérogène entre les territoires. Elles témoignent également d’une situation préoccupante de la santé périnatale de façon globale en France. Les constats issus des analyses de données plaident ainsi en faveur d’un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé périnatale. Dans le cadre de la stratégie des 1 000 premiers jours qui permet d’apporter des informations utiles aux décideurs, aux parents et aux acteurs concernés, Santé publique France rediffuse ainsi à partir du 26 septembre la campagne d’information « Devenir parent, c’est aussi se poser des questions ».

Publié le 20 septembre 2022

Première photographie de la santé périnatale en France

Les analyses présentées ont été réalisées par Santé publique France dans le cadre de ses missions de surveillance de l’état de santé de la population. Ce rapport apporte pour la première fois des éléments de connaissances nécessaires à une vision et compréhension globale de la santé périnatale au niveau national. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours qui permet d’apporter des connaissances utiles aux décideurs ainsi qu’aux parents et acteurs concernés pour mieux cibler les interventions de santé publique et les actions de prévention et de promotion de la santé. Les indicateurs présentés visent à décrire l’état de santé et les caractéristiques sociodémographiques des mères, les facteurs de risque, le suivi de la grossesse et les pratiques au cours de l’accouchement, l’état de santé de l’enfant à la naissance et l’allaitement.

Les données publiées sont antérieures à l’épidémie de COVID-19, période qui a fait l’objet d’études spécifiques. Ce rapport a vocation à être mis à jour régulièrement pour les besoins en information du système de surveillance de la santé périnatale. Une sélection d’indicateurs publiés dans ce rapport est également disponible en open data sur le portail Géodes de Santé publique France.

L’évolution de certains indicateurs témoigne d’une situation préoccupante de la santé périnatale de façon globale en France, comme l’augmentation de la mortalité néonatale, qu’il convient de mieux comprendre afin d’inverser la tendance dans les prochaines années. Les indicateurs sociodémographiques confirment le taux de natalité en baisse dans toutes les régions de France, excepté en Guyane et un âge maternel moyen à l’accouchement qui continue d’augmenter (30,2 ans en 2019) dans toutes les régions. Certaines pathologies maternelles en cours de grossesse et en post-partum sont en augmentation ; les troubles hypertensifs (4,5% en 2010 à 5,0% en 2019) et le diabète gestationnel (6,7% en 2010 à 13,6% en 2019). Cette dernière hausse est expliquée en partie par des changements dans les modalités de dépistage et également par l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque tels que l’obésité ou l’âge maternel plus élevé. Les pratiques médicales à l’accouchement étudiées dans ce rapport montrent une diminution importante de la fréquence des épisiotomies (de 29,5% en 2010 à 10,0% en 2019 parmi les primipares qui accouchent par voie basse non instrumentale) et une stabilité de la fréquence de recours à la césarienne (autour de 20%).

Une attention particulière apportée aux départements d’Outre-Mer

Ce rapport fait le constat de grandes inégalités territoriales et vise également à constituer une base d’informations essentielles pour les actions de réduction des inégalités sociales de santé apparaissant et se creusant dès les premiers âges de la vie.

Il montre que les résultats de santé dans les DROM y sont globalement plus défavorables que sur l’ensemble du territoire métropolitain : un taux de mortalité maternelle 4 fois plus élevé qu’en métropole, un taux de mort-nés 1,5 fois plus élevé et un taux de mortalité néonatale (décès entre 0 et 27 jours de vie) 2 fois plus élevé.

Cependant, la situation est hétérogène entre DROM. L’Ile de La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe se caractérisent par une situation qui s’approche de celle de la métropole pour certains indicateurs relatifs au suivi de grossesse. Dans ces territoires, d’autres indicateurs diffèrent de la métropole, tels que les facteurs de risque retrouvés plus fréquemment (diabète gestationnel, troubles hypertensifs pendant la grossesse) ou des indicateurs de santé notamment la prématurité et la mortalité périnatale). La Guyane et Mayotte sont les départements où la situation est la plus défavorable. Les mères de Guyane sont dans une situation globalement précaire (un tiers des accouchements non couverts par l’Assurance Maladie, près d’un quart des femmes en situation irrégulière et bénéficiant de l’AME), et sont beaucoup moins suivies pendant leur grossesse. Les caractéristiques sociodémographiques des mères de Mayotte sont spécifiques (mères plus jeunes, natalité plus élevée, deux tiers sans couverture sociale) en partie expliquée par une immigration importante venue des Comores.

Les constats issus des analyses de données plaident en faveur d’un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé périnatale pour un accompagnement des mères et des familles tout au long de la grossesse, un meilleur accès aux droits et aux soins, en particulier dans certains territoires dont les DROM. Le gradient des inégalités sociales de santé, marqueur important des issues défavorables de grossesse, doit être un critère prioritaire pour guider l’ensemble des actions pour une meilleure santé des femmes et de leur enfant.

« Pour la première fois, ces résultats apportent une vision globale de la santé périnatale en France. Les indicateurs publiés aujourd’hui décrivent une situation préoccupante et hétérogène de la santé périnatale et cela sur une période antérieure à la pandémie de la Covid-19. L’actualisation tous les deux ans permettra de suivre l’évolution de ces indicateurs et d’orienter les politiques publiques. Ce socle de connaissances est la base de toutes les actions de prévention favorables à la santé de l’enfant à naitre et des futurs parents. Il permet d’affiner notre stratégie et notre action comme, par exemple, le site des 1000 premiers jours, la promotion du « zéro alcool pendant la grossesse » ou encore le déploiement des interventions de promotion de la santé et de l’attachement des nouveaux nés et de leurs parents (PANJO). »

- Pr Geneviève Chêne, Directrice Générale de Santé publique France

Le programme d’action de Santé publique France dans le champ de la santé périnatale et petite enfance

Dès sa création en mai 2016, Santé publique France a marqué un engagement significatif pour la santé dans le champ de la périnatalité, de la petite enfance et de l’enfance. Dans le cadre de ses missions d’observation de l’état de santé de la population et de coordination de la surveillance épidémiologique, l’Agence est en charge d’assurer la coordination du dispositif de surveillance périnatale en France.

Le programme « Santé périnatale et petite enfance » de l’Agence est ainsi transversal et intègre la surveillance, la prévention et la promotion de la santé. Son approche est populationnelle selon une trajectoire de vie qui démarre dès les 1 000 premiers jours afin de réduire au plus tôt les inégalités sociales en santé. L’Agence se fonde sur l’état des connaissances scientifiques, la production d’indicateurs épidémiologiques et sur les déterminants. Enfin, sur ces bases, sont développés le repérage et le soutien au déploiement d’interventions précoces notamment vis-à-vis des publics vulnérables. Par exemple l’intervention PANJO qui se déploie actuellement en PMI a pour objectif de soutenir l’attachement parents-enfants.

L’information des futurs parents et parents de jeunes enfants et la sensibilisation aux enjeux et opportunités de la période dite des 1000 jours est un autre axe important. La campagne « Devenir parent, c’est aussi se poser des questions » est ainsi rediffusée à partir du 26 septembre. Elle a pour objectif de sensibiliser les parents et futurs parents sur cette période charnière et promouvoir les outils mis à disposition sur le site 1000-premiers-jours.fr, lancé en septembre 2021 qui fournit aux parents et futurs parents des informations fiables.

Santé publique France, en lien avec le ministère de la santé et de la prévention et de nombreux partenaires dont l’Inserm, surveille de près la santé de la mère et de l’enfant, grâce à différentes enquêtes répétées (Enquête Nationale Périnatale, Enquête Nationale Périnatale-DROMS, Epifane 2021, Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles.)

*L’intrigante hausse de la mortalité infantile en France

Depuis une dizaine d’années, les morts de nourrissons de moins de 1 an augmentent au rythme de 0,04 mort pour 1 000 naissances vivantes par an sans que les causes en soient clairement identifiées.

Temps de Lecture 9 min. https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/l-inquietante-hausse-de-la-mortalite-infantile-en-france_6124382_3244.html

Autrefois fréquentes, les morts de nourrissons sont associées, dans l’imaginaire collectif, à une époque désormais lointaine, celle de l’après-guerre. Au cours des dernières années, le taux de mortalité infantile est devenu un marqueur de développement des nations.

Depuis le début du XXe siècle, il a continûment baissé en France, cédant seulement en 1914-1918 et en 1939-1945 aux soubresauts de la guerre. Mais cette décrue a cessé depuis une dizaine d’années, pour la première fois en temps de paix.

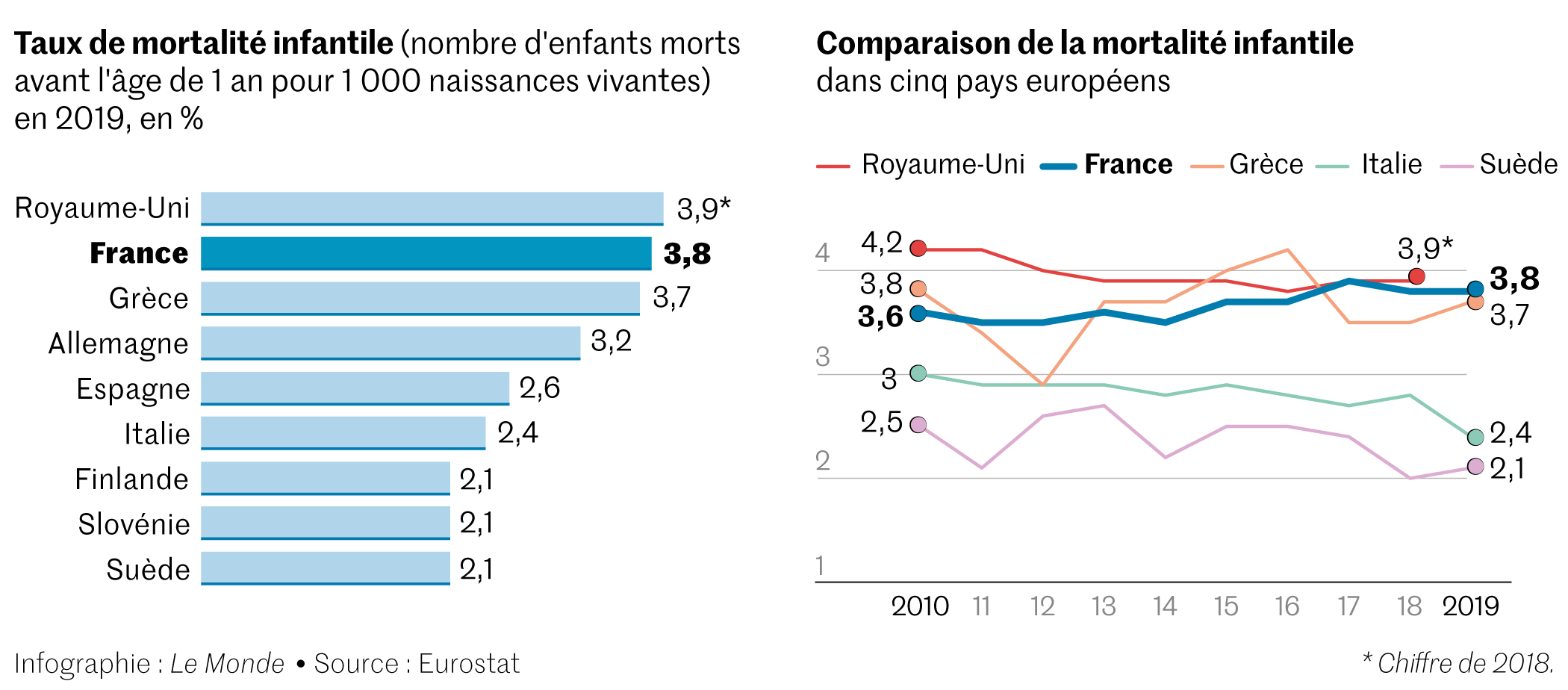

Cette nouvelle tendance à la hausse, discrète, était passée sous les radars des rapports démographiques. Mais une étude publiée début mars dans la revue scientifique The Lancet a établi un constat inquiétant : après une baisse rapide du taux de mortalité infantile jusqu’en 2005, la tendance se ralentit pour augmenter à partir de 2012, à un rythme de 0,04 mort pour 1 000 naissances vivantes par an. Selon les données Eurostat, la France occupe la 25e place en Europe en la matière, avec 3,8 morts pour 1 000 naissances vivantes en 2019. Loin derrière la Suède, la Finlande, la Norvège (2,1) ou, plus proche de nous, l’Italie (2,4).

A partir des données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’équipe de chercheurs français, pour la plupart du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Cress, Inserm-Université de Paris), a analysé des séries chronologiques en France entre 2001 et 2019. Résultat : sur la période, 53 077 enfants n’ont pas vécu plus d’une année.

Lire aussi : Comment la Seine-Saint-Denis se mobilise contre la mortalité infantile

Presque la moitié de ces morts (47,8 %) sont survenues pendant la période néonatale précoce, c’est-à-dire la première semaine de vie, en grande partie le premier jour (24,4 %). Les autres décès se répartissent entre la période néonatale tardive, c’est-à-dire le premier mois (20,8 %), et la période postnéonatale (31,8 %). Si elle est identifiable à tous les stades, la hausse est plus particulièrement marquée la première semaine de vie.

« Situation déjà connue »

« On ne fait que confirmer une situation qui était déjà connue ; ces chiffres, tout le monde peut les avoir depuis dix ans », relève Martin Chalumeau, pédiatre et épidémiologiste à l’hôpital Necker-enfants malades, qui a coécrit l’étude. En juin 2018, un focus de l’Insee alertait déjà sur le fait que, après des décennies de baisse, la mortalité infantile était devenue stable en 2005. La date précise à partir de laquelle la tendance est partie à la hausse n’est pas précisément connue, mais elle se situerait aux alentours de 2012, selon la méthode statistique utilisée par l’équipe de Martin Chalumeau.

L’étude de The Lancet écarte plusieurs biais statistiques qui rendaient cette tendance jusque-là peu lisible. En excluant les données du premier jour, les auteurs ont prouvé que la tendance se confirmait, malgré les changements dans les pratiques d’enregistrement de la mortinatalité – les enfants mort-nés –, dont certains ont pu être comptés parmi les naissances vivantes, alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. Il en va de même pour l’augmentation du nombre d’enfants prématurés, qui, sans les progrès médicaux actuels, auraient été comptabilisés dans les naissances non viables. L’intégration dans les bases, en 2014, des données en provenance de Mayotte, où le nombre de morts infantiles est plus élevé, n’explique pas non plus à elle seule la hausse observée.

Dès lors, on peut s’interroger sur les causes de cette augmentation. C’est ici que le bât blesse. La récolte et la structuration des données actuelles ne permettent pas un suivi quotidien de cet indicateur. « Des travaux ont été faits récemment pour améliorer ces données et permettre d’avoir une vision globale de la santé périnatale, mais il reste des lacunes, notamment pour avoir accès aux caractéristiques de naissances », explique l’épidémiologiste Jennifer Zeitlin, qui a travaillé sur l’étude.

En effet, la France ne dispose pas de registre de naissance comme la plupart des pays nordiques et, au contraire des Etats-Unis, les données d’état civil ne comprennent pas de données médicales comme l’âge gestationnel ou le poids du nouveau-né. Etat civil, certificats de décès récoltés par l’Inserm, données hospitalières grâce à la base du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) : les bases de données sont éclatées et difficiles à appareiller. « En l’absence d’études poussées sur les causes de la mortalité infantile, il est très compliqué d’interpréter cette tendance à la hausse que l’on observe en France », regrette Mme Zeitlin.

L’étude se contente donc d’émettre des hypothèses, déjà identifiées dans de nombreux rapports ces dernières années, comme « l’augmentation continue de l’âge des mères, la part de femmes fumeuses pendant la grossesse ou l’augmentation de la part de femmes en surpoids ou obèses » évoquées en juillet 2021 dans un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

Ces facteurs, liés à l’état de santé des mères, ont une incidence sur l’âge gestationnel au moment de la naissance, qui indique si l’enfant est prématuré ou non, ainsi que sur le nombre de fœtus. Deux « facteurs de risque identifiables dans les bases de données hospitalières », selon la Drees. En effet, le risque de mortalité est 3,6 fois plus élevé parmi les naissances multiples que parmi les naissances uniques. Par ailleurs, 81 % des décès périnataux concernent des naissances prématurées, soit un risque globalement cinquante fois plus élevé que parmi les enfants nés à terme.

Lire aussi : Mortalité infantile : en Suède, les femmes enceintes et les nouveau-nés suivis de près

Ces risques sont multipliés chez les femmes en situation précaire au moment de leur grossesse, notamment les femmes immigrées. « Les femmes nées à l’étranger ont plus de risque que leur enfant soit concerné : ce sont souvent des femmes en moins bonne santé, avec des facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension et un accès aux soins qui peut être compliqué par l’absence de Sécurité sociale », souligne Magali Barbieri, démographe à l’Institut national d’études démographiques.

Problèmes de démographie médicale

Par ailleurs, la Drees note que le nombre de femmes ayant choisi de poursuivre leur grossesse avec une pathologie grave du fœtus a augmenté, passant de 1 189 en 2014 à 1 587 en 2018. Si elles en avaient fait la demande, ces femmes auraient pu obtenir une attestation de particulière gravité ouvrant la possibilité d’une interruption médicale de grossesse (IMG). Chaque année, de 25 % à 30 % des enfants issus de ces grossesses meurent avant d’atteindre 1 mois.

On serait donc tenté de tout expliquer par l’état de santé et l’âge des mères. Pourtant, la réalité est plus complexe. « Les facteurs de risque maternels augmentent, mais ça ne suffit pas forcément à expliquer la hausse : s’il y a plus d’enfants prématurés, mais qu’on les prend correctement en charge, ils ne vont pas mourir », relève Delphine Mitanchez. Pour la secrétaire générale de la Société française de médecine périnatale, « ces résultats interrogent l’organisation et le suivi des soins de la période périnatale, qui va du suivi de la grossesse à la décision du lieu d’accouchement puis la prise en charge du nouveau-né ».

Mais, en l’absence de fonds alloués à des études épidémiologiques d’envergure, difficile d’attaquer le problème de front. Parmi les enjeux identifiés, la néonatologue note toutefois les problèmes de démographie médicale, décrits dans de nombreuses professions du soin depuis des années. « Cet hiver, plusieurs services ont dû fermer des lits parce qu’il n’y avait pas assez d’infirmières. Le problème, c’est qu’on se réveille un peu tard : il faut quinze ans pour former un néonatalogiste », s’agace la soignante.

Autre grille d’explication avancée par certains acteurs : la faiblesse de la politique de prévention en France. Pointé par un rapport parlementaire de la députée de Seine-et-Marne Michèle Peyron remis en mars 2019, l’affaiblissement au fil des ans du réseau de proximité constitué par les services de protection maternelle et infantile (PMI), créés initialement pour lutter contre la mortalité infantile en accompagnant les mères et les enfants, en est l’exemple criant. « Le rapport montrait, par exemple, que l’accompagnement des femmes enceintes, qui peuvent être en situation de fragilité, s’est détérioré au fil des ans, avec un nombre de visites à domicile maternelles qui a considérablement diminué », rappelle le pédiatre Pierre Suesser, coprésident du Syndicat national des médecins de PMI.

Lire aussi « Il faut donner un véritable cadre à la prévention dans notre système de soins »

Tout en restant très prudent sur les causes de la hausse de la mortalité infantile, ce dernier rappelle que, « dans beaucoup de champs de la santé et de la prévention, les capacités d’accompagnement et de services se sont réduites. Les logiques à l’œuvre ne permettent pas toujours d’entourer ceux qui en ont besoin ». Un constat partagé par sa collègue Corinne Bois, également médecin de PMI depuis trente ans : « En France, on a une culture très ancienne de santé qui n’est pas une culture de prévention, et qui se voit d’ailleurs dans les actes tarifés. C’est très ancré dans nos mentalités que la prévention, ce n’est pas si important », déplore-t-elle.

Beaucoup de morts inexpliquées

Cette hausse de la mortalité infantile, aux causes probablement multiples, est-elle due à une dégradation globale du circuit de soins ? Pour Cyril Schweitzer, directeur du pôle enfants-néonatalogie au CHU de Nancy, « il vaut mieux moins de points de prise en charge des accouchements mais mieux équipés, avec un système de transport plus efficace ».

Depuis 1998, les maternités se divisent en trois catégories distinctes : celles de niveau 1 (43 %) sont prévues pour accueillir la majorité des grossesses, qui ne présentent pas de risque particulier ; celles de niveau 2 (45 %) peuvent accueillir des prématurés à partir de 33 semaines, tandis que celles de niveau 3 sont spécialisées dans le suivi des grossesses pathologiques et disposent d’un service de néonatalogie. « Dans les maternités de niveau 1 qui font peu d’accouchements, on n’a pas l’habitude d’avoir des grossesses à risque et, le jour où un problème sérieux se présente, on va avoir plus de mal à gérer », souligne le pédiatre.

Au-delà de ces hypothèses, beaucoup de décès restent inexpliqués. La mort inattendue du nourrisson (MIN), c’est-à-dire survenant brutalement alors que rien, dans les antécédents connus du nourrisson, ne pouvait le laisser prévoir, reste la première cause de mortalité infantile, avec 300 morts par an en France.

Une étude menée en 2009 a montré que de 50 % à 70 % d’entre eux n’avaient pas de cause identifiée, malgré des enquêtes parfois longues. « Pour bien comprendre les causes, il faut analyser classe d’âge par classe d’âge, insiste Christèle Gras-Le Guen, coordinatrice scientifique de l’observatoire national des MIN. Par exemple, on observe un pic de morts inattendues à 3-4 mois, dont la moitié est causée par un mauvais couchage, alors que cela fait trente ans que l’on sait que dormir sur le ventre est dangereux pour les nourrissons. » A partir de six mois, les enfants sachant se retourner, ces morts par étouffement deviennent rares. « Mais, dans beaucoup de cas, différentes causes se combinent et il est difficile d’en faire ressortir une principale : par exemple, une infection virale associée à un mauvais couchage », précise la pédiatre.

Malgré les alertes de nombreux professionnels, les autorités sanitaires ne semblent pas prendre la pleine mesure du défi posé par la hausse de la mortalité infantile. « Il y a actuellement en France un excès de 1 200 morts par an d’enfants entre 0 et 1 an, si l’on nous compare aux taux enregistrés en Finlande et en Suède,avertit Martin Chalumeau. En face de ce constat alarmant, il y a un silence assourdissant en matière de priorisation de l’effort de soin et de l’effort de recherche. Il y a un éléphant dans la pièce et personne ne veut le voir », s’alarme le pédiatre.

Lire aussi Grands prématurés : les nouveaux défis de la prise en charge

Pourtant, l’enjeu est de taille. Car, au-delà d’un excès de mortalité de plus en plus difficile à accepter dans un pays développé, cet affaiblissement de la prise en charge se traduit probablement en parallèle par une hausse des pathologies des enfants nés prématurés. Des conséquences en matière de santé publique difficiles à évaluer en l’état.

Solène Cordier et Delphine Roucaute