Dans les centres médico-psychologiques, porte d’entrée du soin psychiatrique, le tri des patients s’impose de plus en plus

Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale 2025, les psychiatres témoignent de leurs difficultés croissantes à répondre à la demande, notamment des plus jeunes. Face au manque de professionnels, les fermetures et regroupements de structures se multiplient.

Par Camille StromboniPublié aujourd’hui à 16h52, modifié à 18h00 https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/07/14/dans-les-centres-medico-psychologiques-porte-d-entree-du-soin-psychiatrique-le-tri-des-patients-s-impose-de-plus-en-plus_6621181_3224.html

Temps de Lecture 6 min.

CMP (centre médico-psychologique). L’acronyme est bien connu des parents dont les enfants rencontrent un jour une souffrance psychique nécessitant des soins. Cela ne veut pas dire qu’ils y accèdent. Les centres médico-psychologiques, cette « porte d’entrée » vers le secteur psychiatrique, où des patients peuvent être pris en charge par une équipe pluriprofessionnelle (psychiatre, psychologue, infirmier, psychomotriciens…), pour une première évaluation puis un suivi en consultation, sont débordés. Si le constat n’est pas nouveau, les professionnels eux-mêmes n’hésitent plus aujourd’hui à mettre des mots sur le tri qu’ils doivent faire au quotidien entre les demandes.

Lire aussi le décryptage | La santé mentale érigée en « grande cause », alors que le système de soins est débordé **

Alors que le gouvernement a érigé la santé mentale comme grande cause nationale de l’année 2025, et que la dégradation de l’état psychique des jeunes s’est accélérée depuis la crise sanitaire liée au Covid-19 (hausse des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou automutilations…), c’est vers ce premier échelon du système psychiatrique que des efforts sont promis par le gouvernement. Avec un soutien ciblé pour le développement de consultations sans rendez-vous, notamment pour les enfants, adolescents, jeunes adultes, a promis le ministre de la santé, Yannick Neuder, en juin.

Quelques semaines plus tôt, la ministre de l’éducation nationale, Elisabeth Borne, évoquait la nécessité d’un « coupe-file »pour faciliter l’accès des élèves aux centres médico-psychologiques, dès lors qu’ils ont bénéficié d’une évaluation par les personnels de santé de l’éducation nationale.

« Phénomène de désertification »

A bas bruit, depuis des années, la situation s’aggrave sur de nombreux territoires. Dans le Rhône ou l’Allier, des centres médico-psychologiques continuent de se regrouper, après des fermetures au fil de l’eau, avec une même difficulté : le manque de pédopsychiatres. « Nous n’arrivons pas à recruter », témoigne, impuissant, Davy Murgue, président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier de Moulins-Yzeure (Allier). Résultat : les portes de trois des quatre CMP pour enfants et adolescents, situés autour de Moulins dans des petites villes à une demi-heure de route, restent closes depuis 2024. L’activité a été regroupée dans le seul resté ouvert, à Moulins, pour « concentrer les forces médicales », souligne l’urgentiste, en référence aux deux médecins en poste. « Tous les enfants suivis ont été repris », tient-il cependant à souligner.

Dans son panorama des établissements de santé, publié jeudi 10 juillet, portant sur l’année 2023, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques comptabilise 2 934 centres médico-psychologiques, contre 3 152 en 2018. Malgré la hausse des besoins constatés de toutes parts, les prises en charge progressent faiblement, avec près de 2,2 millions de patients (enfants et adultes) soignés en ambulatoire en 2023 (principalement dans les CMP), contre 2,1 millions en 2018 ( + 3 %).

Dans les rangs syndicaux, on ne cesse d’alerter. « Le CMP est une pièce maîtresse de la psychiatrie, la porte d’entrée, l’interface vers le soin hospitalier et vers le soin en ville, et jusqu’ici, une structure de premier recours pour tout citoyen en difficulté psychique qui peut en pousser la porte », souligne Marie-José Cortès, présidente du Syndicat des psychiatres hospitaliers.

Sauf qu’aujourd’hui beaucoup ne peuvent plus jouer ce rôle. « C’est extrêmement variable d’un territoire à l’autre. Mais plus on s’éloigne des grands centres urbains, plus le phénomène de désertification est important », dit la médecin, cheffe de service au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Dans son secteur – selon son lieu de résidence, chaque patient est affilié à un secteur géographique réunissant les établissements et structures de psychiatrie –, si les équipes paramédicales (infirmiers, psychologues…) sont bien étoffées, il n’y a plus aucun pédopsychiatre depuis quelques mois, rapporte-t-elle.

« Listes d’attente insensées »

La proposition d’un « coupe-file » émise par la ministre de l’éducation est loin de convaincre ces professionnels. « C’est juste ridicule, s’énerve Mme Cortès. Les CMP font déjà un tri tous les jours, avec un travail de hiérarchisation des demandes, alors que tous constatent l’augmentation exponentielle de la souffrance psychique chez les jeunes. » Des critères s’imposent : le niveau d’urgence clinique, le risque de passage à l’acte suicidaire ou « hétéro-agressif » (envers autrui), le niveau de désorganisation psychique, la présence d’un entourage… Sans compter une dimension matérielle : le patient a-t-il une autre possibilité d’obtenir des soins, sur le plan financier ? Dans ces structures, où les consultations sont totalement prises en charge par l’Assurance-maladie, priorité est donnée à ceux qui n’ont pas les moyens de recourir à un professionnel libéral.

Pour Jean-Pierre Salvarelli, vice-président du même syndicat et de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement de centres hospitaliers spécialisés, cela a une conséquence : « Aujourd’hui, on ne peut suivre, en CMP, que les personnes les plus malades, avec des décompensations psychotiques et psychiques graves, et les plus démunis socialement. » Ce chef de pôle au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Grand Lyon) a dû pour la première fois en arriver à une solution extrême : la fermeture de l’un des sept centres sur son territoire (adultes et enfants), en juin, après le départ d’un psychiatre en retraite.

Lire aussi (2024) | Les jeunes sont désormais plus touchés par les idées suicidaires que la population générale, un mal aux causes profondes

« On se retrouve confronté à des listes d’attente insensées, de six mois, d’un an, de deux ans… témoigne Philippe Duverger, chef du service de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier universitaire d’Angers. Chaque CMP essaie de répondre au mieux, en classant les demandes selon différentes priorités, en privilégiant parfois les plus jeunes, ou les symptomatologies les plus “bruyantes” (agitation, violence…). Mais c’est insupportable, pour les équipes, d’opérer une telle sélection. »

En Maine-et-Loire, tous les centres médico-psychologiques sont ouverts, grâce à des « aménagements » et une « solidarité territoriale » : pour alléger la charge de ceux de Cholet ou de Saumur, plus en difficulté en matière d’effectifs, les urgences ont été centralisées à Angers.

« L’hémorragie de personnels a été stoppée »

S’il n’existe pas de chiffres permettant de documenter l’évolution des temps d’attente, un rapport parlementaire sur l’urgence psychiatrique, publié en décembre 2024, a de nouveau alerté sur des délais « anormalement longs »**. Le texte évoque, dans les secteurs visités par la mission d’information, entre deux et quatre mois d’attente pour une première consultation pour l’adulte, et entre huit mois et un an pour les enfants.

« Nous sommes organisés pour répondre rapidement aux plus petits et aux ados, décrit Marie Duytschaever-Hénocque, cheffe de pôle à Villeneuve-d’Ascq (Nord). Mais entre les deux, entre 4 et 10 ans, il y a un gros trou dans la raquette. Nous avons des temps d’attente d’un à deux ans pour un enfant qui a besoin d’une psychothérapie, de deux ans pour voir un psychomotricien… Faire attendre un enfant une telle durée, ça n’a aucun sens. Il faut le dire : nous ne sommes plus capables de soigner une partie de la population. » Si dans son secteur, quasiment tous les postes sont pourvus, dans le secteur voisin, à Roubaix, il n’y a plus aucun pédopsychiatre. C’est seulement grâce à la venue, une ou deux demi-journées par semaine, de la quinzaine de pédopsychiatres de son secteur et de celui de Lille qu’une présence médicale y est encore maintenue.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Santé mentale des mineurs : un rapport parlementaire souligne « l’urgence » à agir***

Chez Gisèle Apter, cheffe du secteur de pédopsychiatrie au Havre (Seine-Maritime), la réorganisation intervenue en 2023 a permis de tenir, en regroupant les forces. De six centres, son secteur n’en compte plus que trois, l’un au Havre, les deux autres à Fécamp et à Bolbec, en conservant les mêmes effectifs. « On priorise déjà le “super prioritaire”, et tout ce qui n’est pas sévère attend », relate-t-elle. Ce sont aussi des rendez-vous de plus en plus espacés qu’elle peut proposer aux patients, ou l’arrêt d’un suivi, dès qu’une situation semble stabilisée. Avec un « cercle vicieux » : « Une grande partie de jeunes qui nous arrivent dans des situations d’urgence sont des enfants qui n’ont pu bénéficier, avant, du suivi qu’ils auraient dû avoir, dit-elle. Le manque de prévention et de soins a des conséquences. »

Autant de constats que Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, tempère à sa manière, en puisant dans les dernières statistiques. S’il reconnaît une « situation alarmante dans les CMP », « l’hémorragie de personnels a été stoppée » ces dernières années, relève-t-il, mettant en avant l’apport du plan duSégur de la santé (2020), et des Assises de la psychiatrie (2021). Il recense quelque 21 500 postes (équivalents temps plein) en centres médico-psychologiques enfants et adolescents en 2023, soit un retour au niveau de 2021, après une chute à 20 000, en 2022. Le psychiatre fait aussi état d’une « file active relativement stable », avec quelque 350 000 jeunes pris en charge.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés La psychiatrie publique en France, un système à bout de souffle*

« Toutes les demandes convergent aujourd’hui vers le CMP, mais ce sont des structures spécialisées, avec beaucoup d’expertise, souligne-t-il encore. D’autres dispositifs de première ligne existent aussi, qu’il s’agisse du médecin généraliste, du psychologue libéral, des maisons des adolescents ou des structures d’exercice pluriprofessionnel avec un psychologue. » Façon de plaider pour une évolution du rôle du centre médico-psychologique, en « deuxième ligne », qui ne fait pas l’unanimité dans le monde psychiatrique.

Santé mentale des mineurs : un rapport parlementaire défend une offre de soins « graduée » et sectorisée

Réaffirmer le « rôle pivot » des centres médico-psychologiques et leur « accueil inconditionnel » : c’est l’une des 54 préconisations – et la première dans l’ordre de présentation – rassemblées dans un rapport parlementaire voté, mercredi 9 juillet, par la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale. Porté par les députées Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons, Moselle) et Anne Stambach-Terrenoir (La France insoumise, Haute-Garonne), le rapport met l’accent sur l’écart entre les besoins croissants de prise en charge psychique et psychiatrique chez les enfants et adolescents, et une offre de soins fortement limitée, sur le terrain, par la pénurie de professionnels de santé. Dans ce contexte, les centres médico-psychologiques doivent voir leurs moyens et leur maillage territorial étoffés, plaident les corapporteuses.

***Santé mentale des mineurs : un rapport parlementaire souligne « l’urgence » à agir

Présenté mercredi par deux députées Horizons et La France insoumise, et voté dans la foulée par la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale, le rapport plaide pour un renforcement de la lisibilité des soins et pour la réduction des inégalités territoriales de prise en charge.

Par Mattea BattagliaPublié le 10 juillet 2025 à 08h35 https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/07/10/sante-mentale-des-mineurs-un-rapport-parlementaire-souligne-l-urgence-a-agir_6620417_3224.html

Temps de Lecture 2 min.

C’est encore une alerte sur la crise de la pédopsychiatrie, et elle vient rappeler que, si la santé mentale a été érigée, pour 2025, en grande cause nationale, il lui faut une déclinaison pour les enfants et adolescents en souffrance.

Un rapport d’information sur la santé mentale des mineurs présenté, mercredi 9 juillet, par les députées Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons, Moselle) et Anne Stambach-Terrenoir (La France insoumise, Haute-Garonne), et voté par la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale, dans la foulée, plaide pour un renforcement de la lisibilité des soins et pour la réduction des inégalités territoriales de prise en charge.

Lire aussi (2024) | Article réservé à nos abonnés Les jeunes sont désormais plus touchés par les idées suicidaires que la population générale, un mal aux causes profondes

Au terme de six mois de travaux, d’une trentaine d’auditions d’experts et de plusieurs déplacements dans des structures spécialisées, les corapporteures font le constat d’un « écart grandissant » entre les besoins et l’offre de soins, et défendent« l’urgence » à agir. Quelques chiffres récents qu’elles ont rassemblés viennent étayer leur propos : selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), auditionnée, 1,6 million d’enfants et d’adolescents souffriraient d’un trouble psychique, sur une population de 14 millions de mineurs – une « prévalence dans la moyenne des pays de l’OCDE », lit-on dans le rapport.

En face, que ce soit en termes de professionnels de santé ou de structures d’accueil, l’égal accès aux soins n’est pas garanti. Selon la DGOS toujours, 23 % des postes de psychiatres étaient vacants à l’hôpital, en 2023. La pénurie de spécialistes, d’une région à l’autre, se décline différemment : si, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la DGOS comptabilise neuf pédopsychiatres pour 100 000 habitants, ils sont cinq pour 100 000 en Ile-de-France, trois pour 100 000 dans les Hauts-de-France, deux pour 100 000 dans de nombreuses autres régions hexagonales…

54 préconisations

Dans ce contexte, les corapporteures défendent une offre de soins « graduée » et sectorisée, en réaffirmant le « rôle pivot » des centres médico-psychologiques (CMP) et leur « accueil inconditionnel ». A l’heure où les alertes résonnent, sur le terrain, sur des CMP qui ferment et des délais d’attente qui s’allongent, le rapport préconise que le maillage territorial permette à tout enfant d’accéder à ces centres en trente minutes. L’enjeu est d’abord de consolider l’offre de soins existante, en s’appuyant aussi sur les médecins généralistes et les maisons des adolescents, « plutôt que de développer de nouveaux dispositifs et de multiplier les centres experts ».

Les 54 préconisations déclinées au fil des pages embrassent un spectre large : privilégier les soins thérapeutiques plutôt que la prescription de psychotropes, mieux former les médecins généralistes aux troubles en santé mentale, assurer l’effectivité des bilans de santé des jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance, une population particulièrement exposée, rétablir le bilan de santé à 6 ans en milieu scolaire et inclure dans le bilan des 12 ans un dépistage des troubles de santé mentale, agir pour la sensibilisation et contre les addictions aux écrans. Façon de se saisir du sujet dans sa dimension médicale, mais aussi sociale et économique.

Dans leur tableau de la situation, au chapitre des causes, les députées énumèrent, pêle-mêle, l’impact des violences faites aux enfants, la précarité et ses incidences, l’exposition excessive aux écrans, la dégradation du climat scolaire, géopolitique, environnemental, les addictions… Même chose des conséquences compilées, qui vont de la saturation des consultations à l’embolisation des services d’urgences.

« De nombreux travaux ont été menés ou sont en cours sur la santé mentale des mineurs », concèdent les auteures du rapport, dès l’introduction. Politiquement, aussi, des engagements ont été pris. Récemment encore, le 11 juin, au lendemain de l’agression mortelle d’une surveillante de collège par un adolescent à Nogent (Haute-Marne), le ministre de la santé, Yannick Neuder, a décliné un plan en trente mesures, dont le premier axe concerne le repérage précoce des troubles psychiques chez les jeunes de 12-25 ans. Des pistes diversement accueillies par les professionnels du secteur, qui ont dénoncé le « flou » quant aux moyens consentis pour relever le défi.

Le rapport n’élude pas la question financière, en réclamant des moyens à la hauteur. Dans les préconisations avancées figurent une revalorisation des consultations des pédopsychiatres et une réforme du financement de la psychiatrie.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Sur Reddit, le succès des forums sur la santé mentale : « C’est comme un groupe de parole, mais sur Internet »Lire plus tard

*La psychiatrie publique en France, un système à bout de souffle

Par Luc Bronner (Mantes-la-Jolie [Yvelines], Marseille, Montpellier, Rennes, envoyé spécial) Publié le 10 janvier 2025 à 06h00, modifié le 13 janvier 2025 à 15h12 https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/01/10/les-crises-aigues-de-la-psychiatrie-publique-des-services-pepites-coexistent-avec-des-endroits-d-ou-tout-espoir-est-absent_6490744_3224.html

Temps de Lecture 13 min.

Enquête « La santé mentale sans consentement » (1/3).

Les difficultés auxquelles le secteur est confronté, dont le manque de praticiens, révèlent des fractures dans une discipline chargée d’une mission délicate depuis deux siècles : soigner des patients, parfois contre leur gré, tout en respectant leurs droits.

Des pyjamas bleus obligatoires pour les patients. Comme des uniformes. Pas de téléphone portable. Pas de télévision dans les chambres. Des horaires à respecter pour le lever, le repas, les pauses et l’extinction des lumières. Un minimum d’affaires personnelles. Des chambres interdites d’accès une partie de la journée et fouillées par le personnel tous les soirs. Le recours régulier à l’isolement. C’est un soignant qui lâche le morceau : « Certains détenus préfèrent repartir en détention plutôt que de rester ici. » Ici ? L’unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) de Montpellier. Un bâtiment sécurisé avec des murs qui dépassent 6 mètres. Quinze patients au maximum. Quatre chambres d’isolement occupées presque en permanence.

Un patient de l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

L’unité est destinée aux malades en crise. L’homme qui arrive attaché sur un brancard, ce soir de la fin de novembre 2024, est en plein délire. Une dizaine de soignants de l’USIP sont présents, dont deux membres d’une équipe mobile de sécurité, au moment où il faut le détacher et l’installer dans une chambre d’isolement.

« Vous êtes ici en sécurité, lui assure Mathieu Lacambre, psychiatre et chef du service. On va vous voir deux fois par jour, le temps que vous alliez bien. »

La discussion s’engage.

« Vous étiez en communication avec d’autres personnes ? On vous donne des ordres ?, demande le médecin.

— Le diable, répond le patient.

— On peut le repousser ?

— Non.

— C’est quelque chose que vous ressentez comme une présence, comme une force ? Le diable, en particulier, vous m’avez bien dit qu’il était là ?

— Ça fait 100 millions d’années. »

Le patient reçoit une sédation – une piqûre dans la fesse administrée après que les infirmiers et les aides-soignants l’ont immobilisé et retourné sur le ventre. « Vous voulez me tuer ? », hurle le patient. Dans ses affaires, placées à l’écart, une Bible. « Il combat le démon à travers lui, s’interroge Mathieu Lacambre en sortant de la chambre, désormais fermée à clé. D’un côté, le diable, de l’autre, les anges, tout cela se mélange et il doit le combattre. Le délire est un mécanisme de défense, c’est un moyen de se protéger de la réalité. » Ce patient restera probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans l’unité. A la fin de son séjour, dans les derniers jours uniquement, il aura le droit de quitter l’uniforme-pyjama.

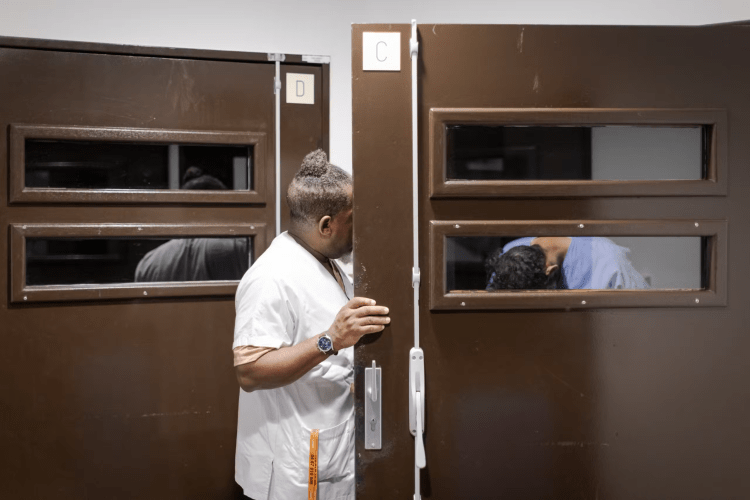

Un patient placé en isolement à l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Ce malade, et les quatorze autres dans l’unité, ont un profil très particulier : une partie vient de détention, les autres de garde à vue, suspectés d’un délit ou d’un crime, ou bien des urgences générales.

Leur point commun, c’est de traverser une crise aiguë, d’être hospitalisés sans leur consentement et d’être considérés comme dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. « On compte chacune des cuillères à la fin du goûter pour réduire les risques d’agression », explique une infirmière, Justine Le Mouel, dotée, comme tous ses collègues, d’un équipement d’appel d’urgence en cas de violences. Le matin, au moment de se laver, les patients viennent utiliser des bâtonnets en coton et du déodorant sous l’œil vigilant des soignants.

Le dispositif, qui existe depuis 2004 à Montpellier, est volontairement contraignant et rigide. « Notre approche, c’est d’être dans la clinique du risque, souligne M. Lacambre. Plus on est disponibles, plus on aide à gérer la crise. On essaie de laisser le moins de choses au hasard, la journée est très ritualisée, on apporte un cadre aux patients. La privation de liberté, pour ces patients, dans ce moment-là, c’est un moyen de soin. »

« Environnement favorisant »

L’architecture du bâtiment a été conçue pour obliger les malades à bouger, donc à sortir de leur chambre, même s’ils n’en ont pas envie, pour rejoindre l’espace collectif, avec une télévision et une table de ping-pong, ou bien, à heures fixes, le jardin intérieur, où ils peuvent fumer. « Certains arrivent en état de désorganisation, complète Jonathan Dos Santos Peixoto, infirmier, un des anciens du service. Ici, on repose avec eux des rituels dans leur quotidien. Le cadre est rigide pour qu’ils aient quelque chose à faire toutes les heures : se lever, faire leur lit, débarrasser la table au repas. »

Pendant le goûter, à l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Une quinzaine de départements sont désormais dotés de ces unités de soins intensifs ; plusieurs projets sont dans les cartons des hôpitaux et des agences régionales de santé. Ces dispositifs visent à recevoir les patients que les services traditionnels de psychiatrie ne parviennent plus à prendre en charge – ou qu’ils ne le veulent plus. Leur admission est transitoire, à la différence de la dizaine d’unités pour malades difficiles qui accueillent les patients les plus dangereux pendant des années. « Les patients viennent pendant une période parce que leur état de santé n’est plus compatible avec le service de secteur. Ils se retrouvent dans un environnement favorisant : moins de patients, donc moins de stimulations, plus de soignants, donc plus de temps pour chacun, ça permet d’obtenir un apaisement psycho-comportemental », plaide Clémence Bied, responsable d’une USIP à Bron (métropole du Grand Lyon) et présidente de l’association nationale regroupant ces unités.

Une vision purement sécuritaire, rétorquent les critiques. Un modèle qui consiste, selon eux, à enfermer et à isoler un peu plus les patients, en l’absence de tout cadre légal. « Le retour des maisons de force », se sont insurgés, à plusieurs reprises, des syndicats de psychiatres et des associations de familles, dénonçant l’absence de réglementation et d’évaluation indépendante de ces dispositifs d’enfermement. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), une autorité dotée de moyens d’investigation, s’inquiète, de son côté, par la voix de son secrétaire général, André Ferragne, d’une « organisation quasi carcérale », de « règles de vie restrictives », de « privations d’objets personnels », de « restrictions sur les relations extérieures » et d’une « pratique intensive de l’isolement ».

Cela pourrait ressembler à un conflit de territoire. Le sujet illustre, en réalité, l’état de tensions et de divisions de la discipline. Parce que la psychiatrie se trouve soumise à des injonctions contradictoires entre l’enfermement et le soin, entre la protection des droits des patients et la sécurisation de la société face aux risques, réels ou fantasmés, des maladies mentales. Parce que le manque de médecins tend à concentrer sur les hôpitaux publics de plus en plus de malades en rupture, en crise grave, faute de prise en charge en amont. Parce que le nombre de soins psychiatriques sans consentement − décidés à la demande d’un tiers (famille ou ami), d’un directeur d’hôpital ou sur ordre du représentant de l’Etat (préfet) – a fortement augmenté depuis dix ans, même si une partie des traitements peut aussi s’effectuer à domicile.

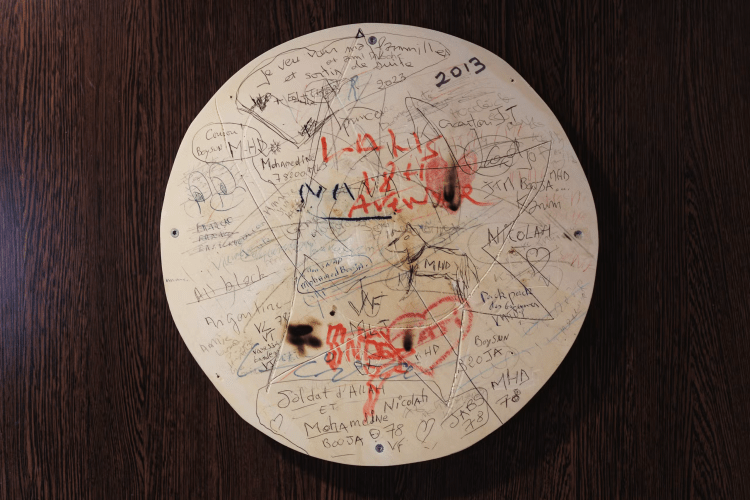

Des écrits de patients dans l’unité fermée de l’hôpital François-Quesnay, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), le 6 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Dit autrement, la discipline traverse une phase critique. Bien plus qu’une simple crise des ressources comme d’autres services publics : une crise de son modèle, une crise d’identité, aussi. Les patients et leurs familles connaissent mieux que quiconque le paradoxe de la psychiatrie française, construite, depuis les années 1960, sur l’idée ambitieuse d’une couverture par secteurs géographiques de l’ensemble du territoire afin de proposer une offre de soins égalitaire et complète, au plus proche des patients. Mais cette ambition se heurte à la grande diversité des pratiques médicales, donc à une approche en réalité très inégalitaire.

« Sur notre territoire, des services pépites coexistent avec des endroits d’où tout espoir est absent », constate Emmanuelle Rémond, présidente de l’Union nationale des associations de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam), à partir des remontées effectuées auprès de ses 350 points d’accueil dans toute la France. L’association dénonce « l’extrême hétérogénéité de la qualité des soins » et ses conséquences en chaîne : « retards diagnostiques », « traitements inadéquats », « interventions inappropriées et stigmatisantes », « non-prise en compte des avancées de la science », « non-respect des droits », « mise à l’écart de leur entourage ».

Système à bout de souffle

Les dizaines de rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté témoignent des mêmes disparités : des établissements exemplaires qui côtoient des services en déshérence, avec un patrimoine vieillissant, des conditions d’hébergement jugées indignes et, parfois, le non-respect des droits des malades. Cela se sait parmi les patients et leurs proches. L’avancée historique de la sectorisation est alors vécue par une partie des familles comme un piège individuel – il arrive, dans les grandes agglomérations, que des parents déclarent de fausses adresses pour relever d’un secteur plus innovant, comme pour l’école.

Lire l’analyse (2014) | Article réservé à nos abonnés De la psychiatrie à la santé mentale : déstigmatiser les malades ou euphémiser la maladie ?Lire plus tard

Le système est à bout de souffle, s’alarment les médecins les plus expérimentés. « Aujourd’hui, nous ne pouvons plus garantir un juste soin pour tous. Lorsque j’ai débuté ici, en 1995, la démographie médicale et les conditions d’exercice le permettaient. Cela n’est plus le cas », regrette Marie-José Cortès, cheffe de pôle à Mantes-la-Jolie (Yvelines) et présidente du Syndicat des psychiatres des hôpitaux, après avoir animé la réunion du matin dans l’unité d’accueil des patients en crise. « On a asséché la psychiatrie de secteur. Donc, le modèle ne fonctionne plus. Donc, cela justifie qu’il faille le remplacer par autre chose – et là s’engouffre notamment le secteur privé », se désole Delphine Glachant, psychiatre en poste à l’hôpital de Landerneau (Finistère), critique sur la place prise par les neurosciences.

La psychiatre Marie-José Cortès, cheffe de pôle à l’hôpital François-Quesnay, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), le 6 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

La faiblesse politique des ministres de la santé, ces dernières années – sept titulaires différents depuis 2022 –, n’a pas permis de donner d’impulsion forte. Sur ce sujet particulier, les gouvernements se révèlent démissionnaires depuis longtemps, pas seulement du fait d’une motion de censure : les dernières réformes importantes sur les droits des patients ont été imposées au législateur, par des questions prioritaires de constitutionnalité, par le Conseil constitutionnel. Les difficultés s’accumulent, donc.

« L’héritage d’une discipline médicale insuffisamment pilotée est lourd », diagnostiquait le professeur Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale, à la fin de novembre 2024, lors d’un colloque de l’Unafam. « Il en résulte une somme de particularismes peu lisibles pour les patients et les professionnels », constate-t-il en employant des mots inhabituellement fermes sur « l’hétérogénéité des pratiques selon les territoires, selon les services, et même selon les unités au sein d’un même service ». Les recommandations de bonnes pratiques, qui sont censées unifier les approches, n’existent quasiment pas, en particulier pour les maladies les plus graves. La culture de l’évaluation est jugée disparate, la spécialité est à la traîne sur les démarches qualité.

La Haute Autorité de santé (HAS) attribue ainsi, de fait, des notes assez passables aux établissements de santé mentale en comparaison avec les autres spécialités. Une part significative des hôpitaux publics spécialisés (25 %) ont seulement obtenu une certification « sous conditions », alors que 10 % ont été certifiés avec une mention « haute qualité de soins », selon les données publiées, en décembre 2024, par la mission d’information parlementaire sur les urgences psychiatriques. Fait rare, l’hôpital Gérard-Marchant, à Toulouse, un site historique, vient ainsi de perdre sa certification par la HAS en raison d’une « qualité des soins insuffisante ». « Dans les chambres de la zone fermée, il n’y a pas d’accès à la lumière directe naturelle et pas d’aération possible. Dans les chambres d’isolement, il a été constaté un défaut d’hygiène avec des odeurs, le plafond taché, des sanitaires dégradés », a relevé la HAS dans son rapport rendu public, début janvier.

« La thérapie qui est appliquée à un patient ne dépend pas de sa maladie mais de son médecin », résume, un peu brutalement, M. Ferragne, impliqué depuis des années dans la défense du droit des patients. « On aura beau arroser les établissements de moyens supplémentaires, si les pratiques ne changent pas, cela n’évoluera pas », complète le professeur Bellivier.

Un patient danse dans la salle commune de l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Des traces de sang au sol, dans une chambre d’isolement de l’unité d’hospitalisation Nicolas-de-Staël de l’hôpital François-Quesnay, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), le 6 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Le secteur public est entré dans un cercle vicieux. Des hôpitaux ferment des lits, des unités, des services, faute de bras, tandis que l’offre de proximité se raréfie. « C’est comme si, pour le cancer du sein, on vous disait : “Revenez dans deux ans quand la tumeur sera plus grave” », déplore Mme Rémond, la présidente de l’Unafam. Plus d’un quart des postes sont ainsi vacants dans 40 % des établissements. « Le personnel souffre, les patients souffrent. Cela se dégrade depuis une dizaine d’années », note Gilles Leproust, maire d’Allonnes (Sarthe), où est installé le principal établissement du département. (NB: en 2025 c’est 50% des postes qui sont vacants)

Manque de suivi régulier

« Nous couvrons un secteur de plus de 300 000 habitants, témoigne, à son tour, Yves Praud, directeur de l’hôpital spécialisé de Blain (Loire-Atlantique). Nous avions 74 lits ouverts en 2022, on n’en a plus que 20. Nous avons un effectif autorisé de 19 équivalents temps plein de psychiatres. Or, aujourd’hui, nous n’avons que 5,5 équivalents temps plein. »Un exemple parmi des dizaines d’autres. Conséquence première : faute de suivi régulier, une partie croissante des patients a recours aux urgences, contribuant à leur embolie. Conséquence seconde : les services hospitaliers qui restent ouverts concentrent les cas les plus difficiles. Au risque de privilégier une approche plus sécuritaire. « Ne voulez-vous que des services fermés de patients en soins sans consentement où l’isolement et la contention seront la règle ? », ont interpellé quatre syndicats, à l’automne 2024, en s’adressant au gouvernement du premier ministre d’alors, Michel Barnier.

Avec 15 000 psychiatres en exercice – un chiffre constant depuis dix ans –, la France ne manquait pas, jusqu’à peu, de médecins à l’échelle nationale, en comparaison avec d’autres pays. Mais ceux-ci apparaissent très inégalement répartis sur le territoire, plus nombreux en Ile-de-France, singulièrement à Paris : la capitale, à elle seule, compte 2 000 psychiatres pour 2 millions d’habitants ; le reste du territoire en recense 13 000 pour 66 millions d’habitants, soit cinq fois moins par habitant. Ce qui explique le retard dans l’appréhension de l’ampleur des difficultés sur le territoire.

Lire aussi le décryptage (2024) |

Santé mentale : des jeunes psychiatres militent contre la stigmatisation

Plus inquiétant, les nouvelles générations de médecins rechignent à devenir psychiatres, alors même que la demande en matière de santé mentale est en forte augmentation et que les départs à la retraite seront nombreux dans les prochaines années. « Depuis onze ans, les postes ouverts ne sont pas tous pourvus. Les premières années, c’étaient quelques pourcents. Depuis quatre ans, cela s’est accru. Très clairement, il n’y a pas suffisamment d’internes », insiste le professeur Olivier Bonnot, président du Collège national des universitaires en psychiatrie. Pour le dernier concours classant, fin 2024, où les étudiants choisissent leurs spécialités, la discipline, moins rémunératrice que les autres, a de nouveau dû se contenter des derniers reçus. Une soixantaine de postes n’ont pas été pourvus. Autant de trous à combler, très vite, dans les hôpitaux les moins attractifs. Avec de l’intérim. Des médecins étrangers. Ou personne.

Un patient dans un des jardins de l’unité d’hospitalisation Nicolas-de-Staël de l’hôpital François-Quesnay, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), le 6 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Le secteur privé est venu se positionner sur la partie la plus rentable de l’activité. Très rentable, même. « Dans le secteur privé à but lucratif, la psychiatrie demeure ainsi la discipline qui dégage le plus de bénéfices en pourcentage des recettes », rappelle, dans une note, la direction des études et des statistiques du ministère de la santé. Le résultat net du privé, pour cette spécialité, est trois fois plus élevé que pour les cliniques spécialisées dans la médecine, la chirurgie ou l’obstétrique. Or, le privé à but lucratif ne prend pas en charge les pathologies les plus lourdes. « Ils font les névroses, on fait les soins sous contrainte », glisse Nassim Messaoudi, chef de service à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, avant de se dépêcher d’intervenir pour un patient en crise.

« Aspirateur à compétences »

« Au moment où l’on a fixé l’objectif de développer la prise en charge en ambulatoire, au moment où l’on a baissé les capacités hospitalières, le privé lucratif a développé ses capacités en nombre de lits », décrypte Pascal Mariotti, directeur de l’hôpital public Le Vinatier, à Bron, également président de l’Association des établissements du service public de santé mentale. La conséquence ? « Les ressources vont vers les troubles les plus légers et les populations les plus favorisées », critique le directeur.

Les bénéfices des uns ne font pas le bonheur des autres. Les hôpitaux publics sont confrontés à la fuite des cerveaux de soignants vers des établissements avec plus de ressources et moins de pression sur la continuité des soins, donc de gardes. « Il y a un aspirateur à compétences chez eux avec moins de contraintes et plus d’argent pour des patients moins lourds, cingle Jérôme Goeminne, directeur du grand hôpital de l’Est francilien, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne). On ne peut même pas parler de concurrence, parce que les règles sont bien trop différentes entre le public et le privé. » Un discours à l’unisson de beaucoup de psychiatres du public, inquiets que les paroles officielles sur la santé mentale, promue « grande cause nationale » en 2025, masquent une affectation des ressources vers les pathologies les plus légères. « Attention ! Nous avons un noyau de malades que l’on ne peut pas oublier », alerte le professeur Jean-Louis Senon, une des figures de la psychiatrie française.

Confrontée à la misère et à la précarité, bien plus que les cliniques, la psychiatrie publique se retrouve en première ligne des évolutions sociétales, notamment les actes de violence contre les soignants, parmi les plus touchés du personnel de santé. Cela conduit à des mouvements de grève réguliers à l’échelle locale, lesquels passent, jusqu’à présent, sous le radar du monde politique. Des soignants déposent des plaintes individuelles et parfois collectives. Cela conduit les plus jeunes, en tout cas une partie, à refuser le modèle sacrificiel de la médecine et à réclamer de meilleures conditions de travail, donc moins de contraintes. Cela peut aussi conduire des équipes dépassées à recourir à des mesures coercitives plus souvent. « Donnez-nous plus de soignants et il y aura beaucoup moins d’isolement et de contention à l’échelle nationale », plaide ainsi Pierre-Noël Vasse, infirmier expérimenté à Mantes-la-Jolie.

Le personnel soignant de l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier encadre le docteur Mathieu Lacambre, lors d’un entretien avec un patient agité, le 27 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

A 22 heures, l’équipe soignante fait la tournée des patients pour leur donner leur traitement, à l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

La discipline se retrouve aussi sur un équilibre fragile quand d’autres piliers du secteur public flanchent et déportent leurs difficultés. A commencer par la pédopsychiatrie, aujourd’hui en situation critique, après avoir perdu un tiers de ses effectifs de médecins en dix ans. « Il y a de plus en plus de départements complètement dépourvus de pédopsychiatres », relève Charles-Olivier Pons, président de l’Union syndicale de la psychiatrie, en poste à Dole (Jura), où la moitié seulement des emplois sont pourvus. Il passe une partie de sa semaine à parcourir des centaines de kilomètres pour rejoindre ses différents lieux d’exercice dans le département.

« J’ai un attachement viscéral au service public. Quitter la barque, non ! », affirme M. Pons. Mais se désoler de constater que, parmi les futurs internes, les mieux classés plébiscitent la chirurgie plastique, oui. Avec la pédopsychiatrie, toute l’enfance en danger est en plein glissement. « Tout le secteur médico-social se trouve en difficulté, signale-t-il encore. Les maisons d’accueil pour les ados ont de plus en plus de mal à recruter des éducateurs. »

Ce matin de novembre 2024, à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, quand les soignants font défiler les dossiers pour partager les observations, entre croissants et cafés chauds, il apparaît que plusieurs des patients accueillis sont passés par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Un autre trou noir de l’action publique. « Les mineurs qui ne sont pas pris en charge comme ils devraient en pédopsychiatrie, ils repartent à l’ASE. Ça met à mal leur fonctionnement à eux », ajoute M. Praud, directeur de l’hôpital de Blain.

Lire aussi (2024) | Santé mentale : plus de 8 % des enfants de 3-6 ans en France connaissent au moins une difficulté « probable »Lire plus tard

Dans le bureau où il effectue ses consultations, au milieu de l’unité de « soins intensifs », le docteur Mathieu Lacambre échange des derniers mots avec un patient mineur qui repart en détention. Un trou noir, là aussi. « Ça va aller », lui dit-il avec chaleur pendant que les agents pénitentiaires passent les menottes au garçon, venu pour un épisode suicidaire. « La question de fond, insiste le médecin, c’est l’état des services publics en France : l’école, l’hôpital, la justice. Nos patients ont besoin des trois parce qu’ils sont parmi les plus vulnérables des vulnérables. Eux paient comptant lorsque cela se dégrade. » L’effet domino des services publics qui tombent.

L’équipe soignante du soir accompagne les patients en salle d’isolement à l’unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 26 novembre 2024. LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »

Voir aussi:

https://environnementsantepolitique.fr/2025/06/13/un-plan-pour-la-sante-mentale-sans-moyens/***

https://environnementsantepolitique.fr/2025/06/15/refonder-la-psychiatrie-sans-moyens/

https://environnementsantepolitique.fr/2025/05/06/une-liberation-de-la-parole-en-psychiatrie-saluee-mais-qui-ne-peut-faire-oublier-que-lacces-aux-soins-est-particulierement-inegalitaire/

Ancienne revue de presse:

Dossier psychiatrie l’Humanité dans la suite du film de Nicolas Philibert « L’Adamant » et revue de presse (Avril 2023) en psychiatrie et pédopsychiatries-psychiatrie

https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=43593&action=edit