Raymonde Bonnefille, géologue : « La découverte de Lucy est une œuvre collective »

La spécialiste des pollens faisait partie de l’expédition qui a mis au jour l’australopithèque, dans le nord-est de l’Ethiopie, en 1974. Dans un entretien au « Monde », elle revient sur les circonstances de cette découverte majeure.

Temps de Lecture 9 min.

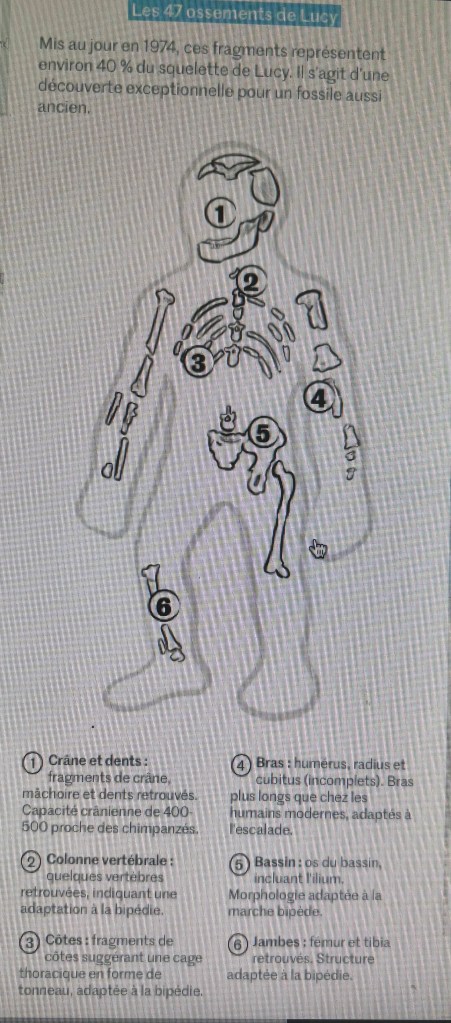

L’australopithèque Lucy a été découverte il y a un demi-siècle, le 24 novembre 1974, dans le nord-est de l’Ethiopie, dans l’Afar, une région qui fait face à Djibouti. Avec ses 47 ossements constituant 40 % du squelette, ce fossile vieux de 3,2 millions d’années, représentant initial de l’espèce Australopithecus afarensis, est devenu une icône de la paléoanthropologie. Lucy a été popularisée en France par le paléontologue Yves Coppens (1934-2022) qui, avec le géologue Maurice Taieb (1935-2021) et l’anthropologue américain Donald Johanson, avait cofondé, en 1972, l’expédition internationale dans l’Afar (IARE) responsable de sa découverte.

Après une prospection en 1972, des fouilles avaient été entamées en 1973, conduisant à la prometteuse mise au jour d’un genou suggérant une bipédie. Mais c’est l’année suivante que Donald Johanson et Tom Gray, l’étudiant qui l’accompagnait, ont trouvé Lucy. Yves Coppens n’était pas sur le terrain à ce moment précis, mais, en tant que cofondateur de l’IARE, il a partagé, comme convenu, la paternité de la découverte avec son jeune collègue américain.

Ces têtes d’affiche ont éclipsé les autres acteurs de la découverte. C’est le cas de la géologue et palynologue Raymonde Bonnefille, qui fut l’une des rares femmes à avoir participé à ces excursions. Dès 1968, la chercheuse au CNRS avait participé aux expéditions – française puis américaine – dans la basse vallée de l’Omo, dans le sud de l’Ethiopie, sous la direction d’Yves Coppens et de son homologue américain Clark Howell (1925-2007).

Lire aussi (2023) | Donald Johanson, découvreur de Lucy : « Comprendre l’évolution est important, car elle nous lie au monde naturel »

Elle avait aussi accompagné Maurice Taieb dans une première prospection dans la région de l’Afar, à proximité de l’endroit où Lucy allait être découverte. C’est elle qui a présenté au géologue français, son compagnon d’alors, Donald Johanson, jetant les bases d’un réseau de « jeunes scientifiques aventureux, très audacieux, voire téméraires », comme elle le raconte dans le magazine Pour la science de novembre, mais aussi dans son passionnant Sur les pas de Lucy. Expéditions en Ethiopie (Odile Jacob, 2018). Aujourd’hui âgée de 87 ans, toujours active sur le plan scientifique, elle revient sur les circonstances qui ont conduit à la découverte de Lucy.

Comment s’est passé pour vous ce dimanche 24 novembre 1974, le jour où Lucy a été découverte ?

J’étais arrivée sur le terrain deux jours plus tôt dans le petit avion de Richard Leakey, avec sa famille [de célèbres paléoanthropologues anglo-kenyans]. Ils avaient été invités par Donald Johanson et étaient très intrigués par l’abondance de mâchoires d’homininés qui avaient déjà été trouvées lors de premières semaines de fouilles. Mon collaborateur Guy Riollet devait nous rejoindre en véhicule tout-terrain depuis Addis-Abeba, mais comme il ne connaissait pas du tout le secteur, j’ai demandé à aller à sa rencontre au village, où la route se terminait. Maurice Taieb m’a demandé d’en profiter pour recruter un cuisinier, acheter de la farine et quelques provisions.

Sur le chemin du retour, il est apparu que le cuisinier était ivre mort, ce qui nous a retardés, si bien que nous sommes arrivés au camp après la nuit tombée. Nous avons été accueillis par des collègues inquiets, agacés par ce retard. Mais aussi par Tom Gray, l’étudiant de Donald Johanson, qui sautait de joie en criant « on l’a trouvé, on l’a trouvé ! »

Est-ce à ce moment-là que vous avez vu Lucy pour la première fois ?

Non, les fossiles avaient juste été repérés. C’est le lendemain et le surlendemain que les pièces ont été soigneusement récupérées, tamisées et assemblées sur une table au centre du camp.

L’appellation « Lucy », inspirée d’une chanson des Beatles, est-elle arrivée à ce moment-là ?

C’est difficile de se rappeler exactement, mais Donald Johanson connaissait bien les Leakey, qui avaient l’habitude de donner un nom à leurs fossiles, car pour en parler, quand on ne sait pas encore vraiment à quoi on a affaire, AL 288-1 – pour « localité Adar 288 » –, c’est un peu barbare. Le représentant éthiopien voulait, lui aussi, donner un nom, dont je suis incapable de me souvenir.

Avez-vous immédiatement saisi l’importance de la découverte ?

Ce n’était pas vraiment mon job, les fossiles, mais j’étais contente pour mes collègues. Donald Johanson a, lui, aussitôt eu conscience de l’importance du fossile en soi, mais aussi de l’importance qu’il aurait pour sa carrière aux Etats-Unis, un monde où il faut trouver de l’argent privé pour monter de telles expéditions.

Ces missions en Ethiopie, et la découverte de Lucy, ne sont pas le fruit du hasard…

Mon idée personnelle est que cette découverte est une œuvre collective. Cinq personnes – les géologues Maurice Taieb et John Kalb [1941-2017], Donald Johanson, Yves Coppens et moi-même – ont joué un rôle important dans la mise en place de cette expédition. Au départ, c’était une mission peu financée, surtout par la mise en commun de nos petits moyens. Mais l’expérience que nous avions acquise dans deux grandes expéditions plus au sud, à partir de 1967 dans la vallée de l’Omo, a compté pour beaucoup.

Au-delà de cette expérience des années précédentes, n’y a-t-il pas aussi une sorte de filiation avec des expéditions bien plus anciennes ?

Oui, c’est la filiation française, qui remonte à 1902-1903, lorsqu’un hobereau, Robert du Bourg de Bozas, fils d’un écuyer de Napoléon III, parcourt l’Ethiopie lors d’une expédition entre Djibouti et l’Afrique centrale. Un de ses accompagnateurs, Emile Brumpt [1877-1951], qui a été préparateur au Muséum [national d’histoire naturelle, à Paris], découvre, en chemin, des fossiles, et demande qu’ils soient expédiés à Paris. Ces fossiles seront étudiés par le professeur Camille Arambourg [1885-1969], qui connaît déjà la faune africaine et est intrigué par des mélanges qu’il ne comprend pas du point de vue évolutif. Il organise, à son tour, une grande expédition, en 1932-1933, dans la vallée de l’Omo, mais, à l’époque, il part de Nairobi, car il n’y avait pas de route pour atteindre ces terrains depuis Addis-Abeba.

Lire aussi (2021) | D’énigmatiques traces de pas vieilles de 3,6 millions d’années

Et donc on retrouve Camille Arambourg sur place, plus de trente ans plus tard, comme mentor d’Yves Coppens…

Oui. A l’origine de ces expéditions, on raconte qu’il y a eu, en 1964, un dîner officiel entre le jeune président du Kenya Jomo Kenyatta et l’empereur d’Ethiopie Haïlé Sélassié, au cours duquel Louis Leakey aurait décrit la découverte de l’australopithèque zinjanthrope, Paranthropus boisei, à Olduvai, en Tanzanie, en 1959. L’empereur aurait alors demandé pourquoi son pays ne détiendrait pas, lui aussi, de grands ancêtres. Louis Leakey, informé des travaux d’Arambourg, aurait assuré connaître un endroit en Ethiopie où en chercher. C’est ce qui aurait présidé à la mise en place de trois grandes expéditions, française et américaine, dans la vallée de l’Omo, et anglo-kényane près du lac Turkana, en 1967.

Au cours de ces expéditions, vous étiez une des rares femmes sur le terrain. Etait-ce difficile ?

On me pose souvent la question. En y réfléchissant, je pense que c’était difficile, je me dis que j’avais quand même de l’audace. Mais, pour moi, cela a été un grand plaisir. L’expédition conduite par Yves Coppens, où il était très rassurant, très à l’aise, c’était la découverte de l’Afrique, le travail en commun, en plein air, et le contact avec les populations locales.

Puis, côté américain, cela a été pour moi un grand apprentissage scientifique, mais aussi de l’anglais, de méthodes de travail très différentes, plus strictes. Cela ne signifie pas qu’à certains moments je ne me sois pas sentie un peu seule, mais c’était compensé par tout ce qui répondait à ma curiosité scientifique, donc je n’ai pas vécu cette période comme traumatisante. J’étais entourée, je pense, de gens très bien !

Vous avez contribué à décrire la géologie de ces sites, qui ensuite a été mise en regard de datations, mais vous avez aussi étudié les pollens fossiles. Qu’est-ce qui vous animait ?

On ne peut pas comprendre l’environnement et son évolution si on n’a pas de repères dans le temps. Donc il fallait disposer de ces données. Et j’aimais beaucoup être sur le terrain. J’avais eu une scolarité qui était celle des écoles normales supérieures, très encadrée, et là cela a été une grande période d’ouverture.

Vous rappelez souvent le rôle essentiel de membres africains de ces expéditions…

Oui, je crois qu’ils ont une place importante, et encore plus peut-être dans l’Afar. Maurice Taieb, par ses qualités humaines, a facilité le contact avec les nomades locaux. Il tenait cela de son enfance en Tunisie et de son expérience de la vie dans le désert. Quand il a commencé ses péripéties dans cette région très isolée, il a dû lier des contacts, en particulier avec celui qui l’a guidé pendant trois années, Ali Axinoum [un nomade], qui l’aimait beaucoup – c’est lui qui lui a indiqué où se trouvaient des ossements.

Il y avait aussi dans l’équipe Alemayew Asfaw, un officiel éthiopien, attaché au Musée d’Addis-Abeba, qui était très curieux. Je me souviens que, sur le terrain, Donald Johanson lui montrait des livres d’anatomie. Il a ensuite accompagné toutes les expéditions. Des jeunes gens ont été formés depuis. Il y a aussi des équipes qui vont et viennent dans les différentes missions, des prospecteurs, qui marchent les yeux rivés au sol, presque en colonne, et parfois à genoux. Et ils ont l’œil !

Revenons à Lucy. Pourquoi est-elle devenue une telle icône ?

En France, je pense que le rôle d’Yves Coppens est fondamental. Il était très talentueux, il a fait toute la notoriété de Lucy, à laquelle il s’est presque identifié. C’est quelqu’un qui a eu une vocation paléontologique dès son jeune âge. Mais, pour le système médiatique et le grand public, on est resté à la découverte de Lucy, c’est pourquoi il est important de savoir qu’il y a eu des recherches ultérieures.

Lire aussi (2022) | Article réservé à nos abonnés Découverte de Lucy : Entretien d’Yves Coppens « Quand vous fouillez, le passé vous arrive en ligne directe, c’est inoubliable »

La visibilité de cette espèce, on la doit aussi à la constance de Donald Johanson. Il s’était juré d’y consacrer sa vie, et c’est ce qu’il a fait, et cela a généré des progrès. Avec les troubles qu’a connus l’Ethiopie, la concurrence entre les laboratoires, ce n’était pas gagné. Mais aujourd’hui, les paléoanthropologues reconnaissent la différence entre retrouver un petit bout de mâchoire et avoir 400 restes d’une espèce à analyser, comme c’est le cas pour cet australopithèque.

Cinquante ans après, que sait-on de sa place réelle dans le rameau humain ?

Il faudrait que vous le demandiez aux anthropologues, ce n’est pas ma spécialité. Mais sa place demeure importante. C’était au départ un individu, mais, au fil des découvertes, on a vu que c’était une population, une espèce qui a perduré plus d’un demi-million d’années. Elle possède des caractères qui annoncent le genre Homo, mais d’autres qui appartiennent aux paranthropes, ancêtres des australopithèques robustes, ce qui la place à la jonction entre deux groupes, deux phylums.

Lire aussi (2014) | Lucy, inclassable ancêtre

Sur cette longue période durant laquelle l’espèce de Lucy a perduré, vous avez documenté des changements climatiques importants…

Oui, tout d’abord des changements de végétation. Je dois dire que la plupart des arbres connus à travers les pollens fossiles sont aujourd’hui cantonnés aux forêts de montagne d’Ethiopie, ce qui pose des questions qui ne sont pas encore résolues. En poursuivant mes travaux en Afrique, sur les lacs et les forêts, notamment au Burundi, j’ai établi des relations mathématiques qui mettent en parallèle l’augmentation des pollens d’arbres et la pluviosité.

Nous avons pu aussi établir des relations avec la température. La première glaciation arctique, mise en évidence par des variations isotopiques dans des carottages océaniques, se serait traduite en Afrique de l’Est par un refroidissement de 5 à 10 degrés. C’est aussi corroboré par la présence de rongeurs qui vivent aujourd’hui dans les sols profonds de haute altitude. Les tectoniciens se demandent si la région n’a pas fluctué en altitude. Il y a encore du travail à faire…

Lire aussi | L’héritage débattu de Lucy, la plus célèbre des australopithèques *

Comment qualifieriez-vous « Australopithecus afarensis » ? Une espèce résiliente ?

C’est le mot à la mode. Ubiquiste ? Cosmopolite ?

Est-ce que Lucy a changé votre vie ?

Non, la découverte de Lucy elle-même n’a pas changé ma vie. Disons que ça a modifié un peu les rapports de confiance que j’avais avec mes collègues.

Dès 1973, après la découverte du genou de Lucy, vous décrivez une sorte de réunion au sommet entre les hommes responsables de l’IARE, sur fond de batailles d’ego. Avez-vous eu le sentiment d’être écartée de cette aventure collective ?

Des choses personnelles se sont un peu mêlées. La découverte des fossiles n’était peut-être pas aussi essentielle pour moi. Je me suis donc tournée vers d’autres projets. Je voulais comprendre les dynamiques de l’environnement en Afrique. A l’époque, l’idée était que la forêt équatoriale était constante. Maintenant, on sait que les paysages bougent en permanence. Mais, l’une des difficultés, c’est la diversité de cet environnement, qui suppose de connaître énormément de pollens. Aujourd’hui, presque personne n’a pris le relais, les moyens manquent, c’est un peu désespérant…

Si j’ai voulu raconter la découverte de Lucy, c’est aussi pour dire aux jeunes chercheurs que cela ne tombe pas du ciel. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d’enthousiasme, de détermination. J’ai voulu montrer que c’est aussi une belle aventure, les faire un peu rêver, parce que, si on rêve, je crois qu’on est un bon chercheur qui tente d’élucider l’inconnu.

*L’héritage débattu de Lucy, la plus célèbre des australopithèques

Par Hervé Morin

Publié le 11 novembre 2024 à 20h00, modifié à 11h59 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2024/11/11/l-heritage-debattu-de-lucy-la-plus-celebre-des-australopitheques_6388673_1650684.html

Temps de Lecture 5 min.

Analyse

Cinquante ans après la découverte du fossile, sa place dans l’histoire de l’humanité est toujours discutée, alors que dans l’intervalle d’autres espèces d’homininés ont agrandi la photo de famille.

Cinquante ans après sa découverte, en Ethiopie, le 24 novembre 1974, Lucy reste une icône parmi les fossiles préhumains. Lorsque l’Américain Donald Johanson et Tom Gray, l’étudiant qui l’accompagnait, ont vu dépasser quelques fragments osseux sur une colline aride de l’Afar, ils ont rapidement compris qu’ils tenaient là le Graal de tout paléoanthropologue. Un spécimen représentant 40 % du squelette d’un même individu allait rapidement apparaître, ce qui était inédit pour une période aussi ancienne – environ 3,2 millions d’années.

La même année, en Tanzanie, une mâchoire inférieure, qui sera associée à la même espèce, est mise au jour. En 1975, sont, à leur tour, exhumés dans l’Afar 200 fossiles, représentant dix-sept individus probablement apparentés. D’autres suivront, dont un fossile d’enfant de 3 ans trouvé à Dikika (Ethiopie), en 2000. Baptisé Selam, il sera abusivement qualifié d’« enfant de Lucy » – il serait né environ 100 000 ans avant elle.

Cette abondance de fossiles conduit, dès 1978, les Américains Donald Johanson et Tim White et le Français Yves Coppens (1934-2022), codirecteur de l’expédition dans l’Afar, à proposer un nom d’espèce pour Lucy et ses semblables : Australopithecus afarensis, dont les datations couvrent une période allant d’environ 3,8 millions à 3 millions d’années – ce qui en faisait alors le plus ancien ancêtre humain potentiel.

Lire aussi (2023) | Donald Johanson, découvreur de Lucy : « Comprendre l’évolution est important, car elle nous lie au monde naturel »

Cinquante ans après, quel est le statut de cette australopithèque – de 1,10 m pour moins de 30 kilogrammes – dans notre arbre phylogénétique ? Pour Donald Johanson, A. afarensis « reste notre ancêtre le plus probable et constitue l’une des espèces les plus importantes dans l’histoire de l’évolution humaine ». C’est ainsi qu’il conclut un article cosigné avec son collègue éthiopien Yohannes Haile-Selassie, dans Scientific American de novembre (et dans sa version française, Pour la science), à l’occasion de l’anniversaire de la découverte.

« Notre grand-tante »

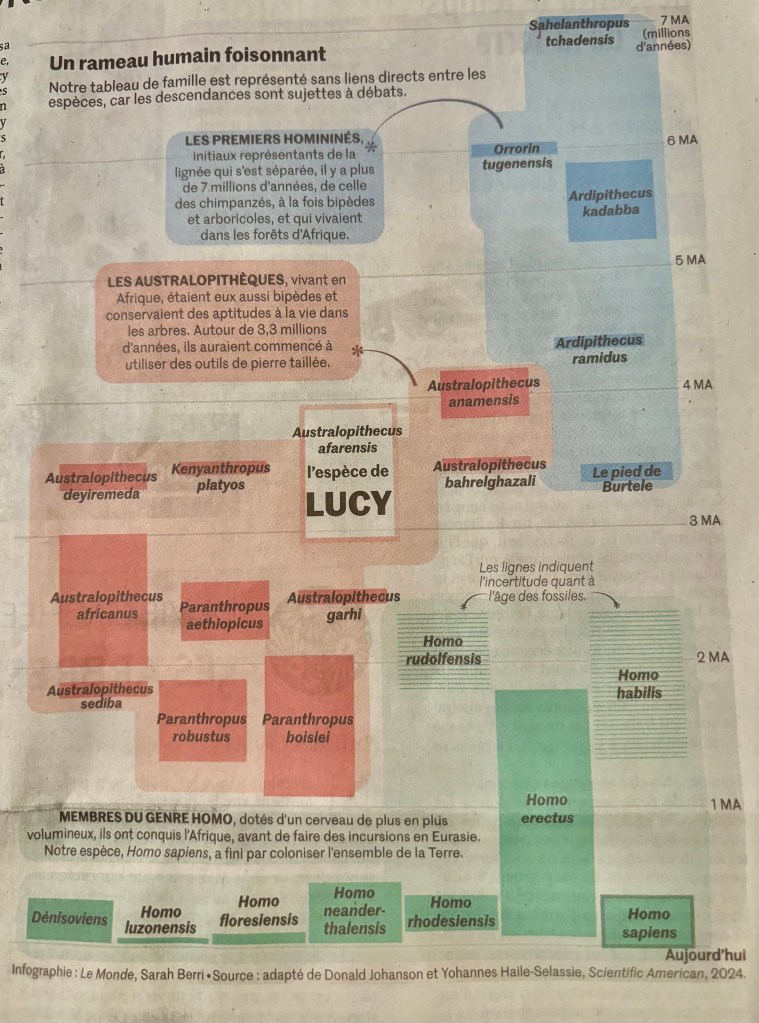

Les deux chercheurs y passent aussi en revue les nombreuses nouvelles espèces de la lignée humaine depuis sa séparation de celle des chimpanzés, qu’on désigne sous le terme d’homininés, mises au jour depuis un demi-siècle.

Il y a d’abord les plus anciens, Sahelanthropus tchadensis (Tchad), alias Toumaï, et Orrorin tugenensis (Kenya), 7 millions et 6 millions d’années respectivement, et déjà bipèdes. Mais aussi A. anamensis, parfois présenté comme un proche ancêtre de Lucy, dont on s’est aperçu récemment que les deux espèces avaient probablement coexisté. Et tous ses contemporains, de plus en plus nombreux (A. bahrelghazali, alias Abel, et A. deyiremeda, ou encore Kenyanthropus platyops).

Un rameau humain foisonnant

Depuis la découverte de Lucy, en Ethiopie, il y a cinquante ans, notre tableau de famille s’est considérablement compliqué. En voici un aperçu, mais sans flèches indiquant des descendances plausibles, sujettes à débats.

Les lignes indiquent l’incertitude quant à l’âge des fossiles.

Infographie : Le Monde, Sarah Berri

Sources : adapté de Donald Johanson et Yohannes Haile-Selassie, Scientific American, 2024..

Les descendants potentiels se sont aussi multipliés, conduisant les deux chercheurs à tracer plusieurs axes possibles depuis Lucy. Ce foisonnement d’espèces, souvent documentées par des restes beaucoup plus parcellaires, ne permet pas, selon eux, de disqualifier leur protégée comme « meilleure candidate pour être l’ancêtre des genres Homo [dont notre espèce Homo sapiens fait partie] et Paranthropus », ce dernier s’étant éteint il y a plus d’un million d’années.

Lire aussi (2022) | Découverte de Lucy : Entretien d’Yves Coppens « Quand vous fouillez, le passé vous arrive en ligne directe, c’est inoubliable »

Cette conviction n’est pas partagée par l’ensemble de la communauté scientifique. Yves Coppens, qui en avait pourtant fait sa « mascotte », « ne considérait pas Lucy comme notre grand-mère, mais comme notre grand-tante », rappelle la paléontologue Brigitte Senut, du Muséum national d’histoire naturelle, qui partage cette analyse.

En 1978, elle a soutenu sa thèse sur les membres supérieurs de Lucy, qu’elle avait eu « la chance folle de pouvoir étudier dans les caves du Musée de Cleveland [Midwest, Etats-Unis] » – là où Donald Johanson avait rassemblé les fossiles. Sa démonstration que Lucy était en partie arboricole déplaît alors fortement à ses collègues américains. Tout comme les éléments apportés par Christine Tardieu, elle aussi de l’équipe Coppens, qui montrent que la bipédie chaloupée de Lucy diffère certes de celle des chimpanzés, mais aussi de la nôtre.

« En 1983, quand j’ai présenté ces résultats lors d’un congrès à New York, je me suis fait traiter d’hérétique par un collègue américain », se souvient Brigitte Senut. La querelle sur le degré évolutif de la bipédie de Lucy a pris un tour plus américano-américain, quand une équipe de l’université Stony Brook (New York) a, par une autre méthode, montré que les afarensis passaient bien du temps dans les arbres.

« Mâchoire robuste »

« J’ai toujours mis Lucy sur une voie à part, dit Brigitte Senut. Et plus encore depuis notre découverte d’Orrorin tugenensis, avec son fémur plus humain, alors qu’il est bien plus ancien. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est notre ancêtre. Mais si Lucy est dans cette lignée, cela suppose un yo-yo évolutif. » Ce qui lui semble, sinon impossible, du moins assez improbable. « On en discutera encore longtemps ! », s’amuse-t-elle.

Pascal Picq en est lui aussi persuadé. Membre des « Coppens girls and boys », comme il définit les jeunes scientifiques réunis autour de la figure de proue de la paléoanthropologie française, il s’est plus particulièrement intéressé à la biomécanique cranio-faciale et au régime alimentaire de Lucy. « Sa mâchoire est deux fois plus robuste que la vôtre ou la mienne », dit-il. Confronté à des savanes de plus en plus étendues, et à des saisonnalités plus marquées, il fallait pouvoir mastiquer « bulbes, racines, tubercules et rhizomes », plus pérennes.

Une grande question sur A. afarensis concernait son niveau de dimorphisme sexuel – de différence de taille entre mâles et femelles. Si, là encore, des débats ont agité les paléontologues, il ne fait pas de doute que Lucy était bien une femelle, appartenant à une espèce où la différence entre les genres est bien visible et mesurable à travers la comparaison des canines, rappelle Pascal Picq. Pour lui, il est probable que, comme dans d’autres espèces dites patrilocales, « Lucy a dû quitter son groupe ».

S’il reconnaît qu’il s’agit de l’espèce la mieux étudiée, Pascal Picq estime que Donald Johanson a « tendance à la rendre plus humaine qu’elle ne l’est ». Il a une autre interprétation de la pléthore d’homininés mis au jour ces dernières décennies : « Il s’agit d’une évolution en mosaïque, avec une diversité de combinaisons anatomiques. Il y a 4 millions d’années, Australopithecus anamensis marchait mieux que Lucy, et Abel, contemporain de Lucy, était moins prognathe » – sa mâchoire inférieure était moins avancée. Il y a 3 millions d’années, le nombre d’espèces de grands animaux dans la région, homininés compris, était quatre fois plus élevé qu’aujourd’hui. Comment s’y retrouver dans une telle biodiversité, buissonnante et non plus linéaire ? « On est dans la panade », avoue-t-il sans fard.

Un symbole

Cependant, il lui semble que le refroidissement et l’assèchement du climat, il y a environ 3 millions d’années, ont exercé une pression de sélection qui va faire le ménage dans cette prolifération de lignées, dont deux vont alors émerger : « Les descendants de Lucy vont se diversifier dans les paranthropes. Quant à la lignée humaine, c’est un mystère… »

Lire aussi (2014) | Lucy, inclassable ancêtre

Pour lui, le grand mérite de Lucy est d’avoir mis un point final à une interrogation qui agitait la paléontologie depuis un siècle, et était encore ouverte dans les années 1970 : où donc se trouve le berceau du rameau humain ?

« Cinquante ans après la découverte, en 1924, en Afrique du Sud, du premier australopithèque, l’“enfant de Taung”, qui avait eu du mal à s’imposer, Lucy nous a définitivement dégagés d’une volonté de trouver notre origine en Europe, rappelle-t-il. Elle reste le grand marqueur de notre enracinement africain. »

Il est un autre point où l’héritage de Lucy met tout le monde scientifique d’accord, c’est son statut de symbole de l’évolution en marche. « A une époque où il y a tant d’obscurantisme religieux, de rejet de la théorie de l’évolution, qu’on n’a parfois plus le droit d’enseigner, elle est restée un repère solide », se réjouit Brigitte Senut. « Amen ! », pourrait opiner Donald Johanson, qui porte inlassablement le message darwinien auprès du public américain.

L’enfant de Taung a 100 ans

La paléoanthropologie célèbre, cette année, un autre anniversaire que celui de Lucy : la découverte, en 1924, de l’enfant de Taung, premier représentant décrit des australopithèques, daté d’environ 2,6 millions d’années. Ce crâne avait été trouvé par des carriers de la Northern Lime Company dans la localité de Taung, en Afrique du Sud, parmi d’autres fossiles. C’est Josephine Salmons (1901-1950), une étudiante de l’Australien Raymond Dart (1893-1988), alors jeune directeur du département d’anatomie de l’université du Witwatersrand, à Johannesburg, qui le met sur la piste de pièces intrigantes : un moulage naturel de l’intérieur d’un crâne, qui s’articule parfaitement avec un autre bloc d’où dépasse un fragment de mandibule. En le dégageant de la roche, il découvre la face de ce qu’il décrira, le 7 février 1925, dans Nature comme Australopithecus africanus, « l’homme-singe d’Afrique du Sud ». Pour lui, ce spécimen, qui avait encore ses dents de lait, est un intermédiaire entre les « singes anthropoïdes » (gorilles, chimpanzés) et l’homme. Une interprétation qui sera vivement critiquée à l’époque. Mais qui contribuera, in fine, à ancrer l’idée que l’Afrique est le berceau de l’humanité.

A lire en complément de cette enquête

Entretien avec Raymonde Bonnefille, géologue et pallinologue, qui revient sur les conditions de mise au jour de l’australopithèque, en Ethiopie en 1974, par une expédition dont elle faisait partie.Voir plus Voir moinsHervé Morin