Comment parler d’une guerre dont on ne voit plus la fin ? Depuis les attaques du Hamas sans précédent contre Israël, le 7 octobre 2023, rien ne semble plus pouvoir arrêter le déferlement de violences qui, de Gaza au Liban, de la Cisjordanie au Yémen, a déjà fait des dizaines de milliers de morts, principalement des civils. Un an après, le conflit a bouleversé jusqu’à la notion de temps et d’espace, écrit Jason Burke dans cette saisissante analyse parue dans “The Observer”.Partager

[Cet article est à retrouver dans notre numéro spécial “7 octobre, un an de guerre”, en vente chez votre marchand de journaux à partir du 3 octobre.]

La veille encore, les seules personnes au monde qui savaient exactement ce qui se tramait se comptaient sur les doigts d’une main. Le renseignement israélien avait été dupé ou n’avait pas compris. Ceux qui mèneraient l’assaut, les militants du Hamas et de quelques groupes alliés, ignoraient encore eux-mêmes à quelle fin ils avaient été entraînés. Pour garder le secret, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, n’avait mis dans la confidence que trois ou quatre de ses principaux lieutenants. Eux seuls savaient ce qui allait se passer, où et quand.

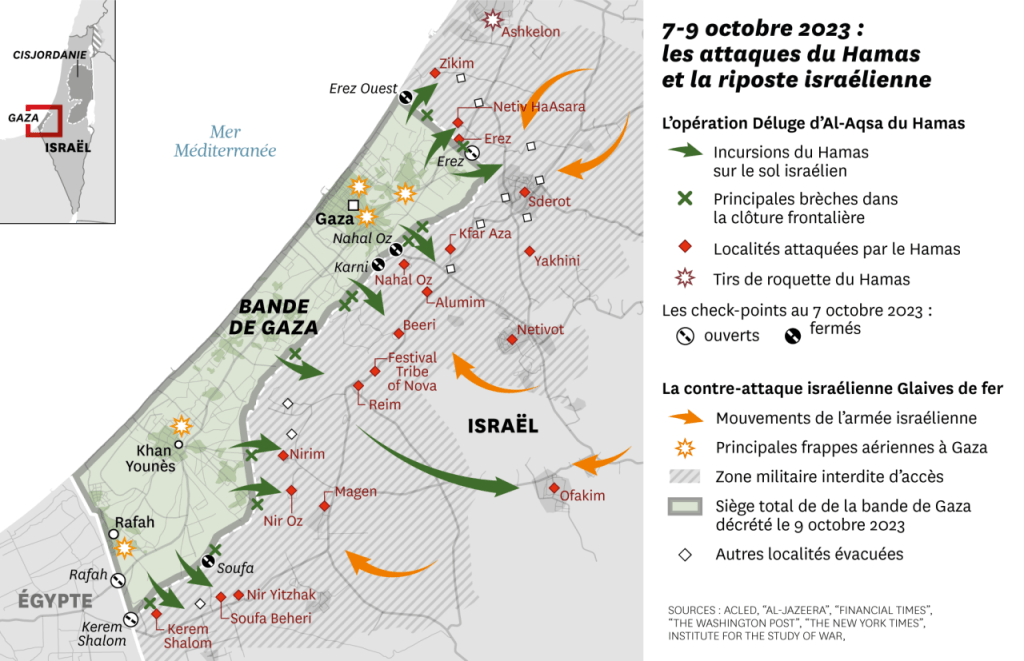

Ce vendredi [7 octobre 2023] au soir, à Rafah comme à Khan Younès, à Tel-Aviv comme à Sdérot, dans les kibboutz du sud d’Israël, à Beit Lahia comme à Deir Al-Balah, la vie suivait tranquillement son cours. Ce n’est qu’à 6 h 29 le lendemain matin, lorsque des milliers de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël ont zébré le ciel, que certains ont commencé à se douter que ce 7 octobre serait très différent.

Pourtant, rares étaient ceux qui imaginaient la catastrophe que ce déluge de feu déclencherait, et moins encore l’année de crise qu’il provoquerait. En ce dernier week-end de septembre 2024, la guerre régionale que tant de monde redoute depuis si longtemps semble plus proche que jamais.

Les civils, premières victimes du conflit

L’auteur

En vingt-cinq ans de carrière, Jason Burke a couvert des dizaines de conflits à travers le Moyen-Orient, l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Sud, aussi bien comme reporter qu’en qualité de correspondant. De retour au Royaume-Uni, le Britannique est désormais le spécialiste des questions de sécurité internationale au sein de la rédaction du quotidien londonien TheGuardian. Il est par ailleurs l’auteur de cinq livres, dont le plus récent, The New Threat (“La Nouvelle Menace”, inédit en français), porte sur l’évolution des organisations islamistes.

Le 7 octobre, plus de 1 200 personnes, des civils pour la plupart, ont trouvé la mort. Sur les 250 otages capturés ce jour-là par le Hamas, la moitié ont été libérés à la faveur du cessez-le-feu éphémère de novembre 2023, tandis que les autres sont donnés pour morts.

Nul ne sait combien de victimes a fait le pilonnage de la banlieue sud de Beyrouth vendredi [27 septembre]. Plus de 41 000 personnes ont été tuées à Gaza, en majorité des civils, soit un habitant sur 55 de la population d’avant-guerre. Depuis le 21 septembre, les vagues de bombardements israéliens sur le Liban ont fait plus de 700 morts, parmi lesquels le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

LIRE AUSSI :À la une de l’hebdo. Israël-Palestine : 7 octobre, un an de guerre

Quand, au bout de quelques jours, on a pris la mesure de l’ampleur et de la barbarie de l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, il était évident que la riposte d’Israël serait d’une ampleur et d’une violence sans précédent, à l’image de l’événement déclencheur. Depuis Londres, il semblait assez facile de prévoir le pire : l’emballement d’un cycle d’attaques et de représailles qui finirait par s’étendre à l’ensemble du Proche-Orient.

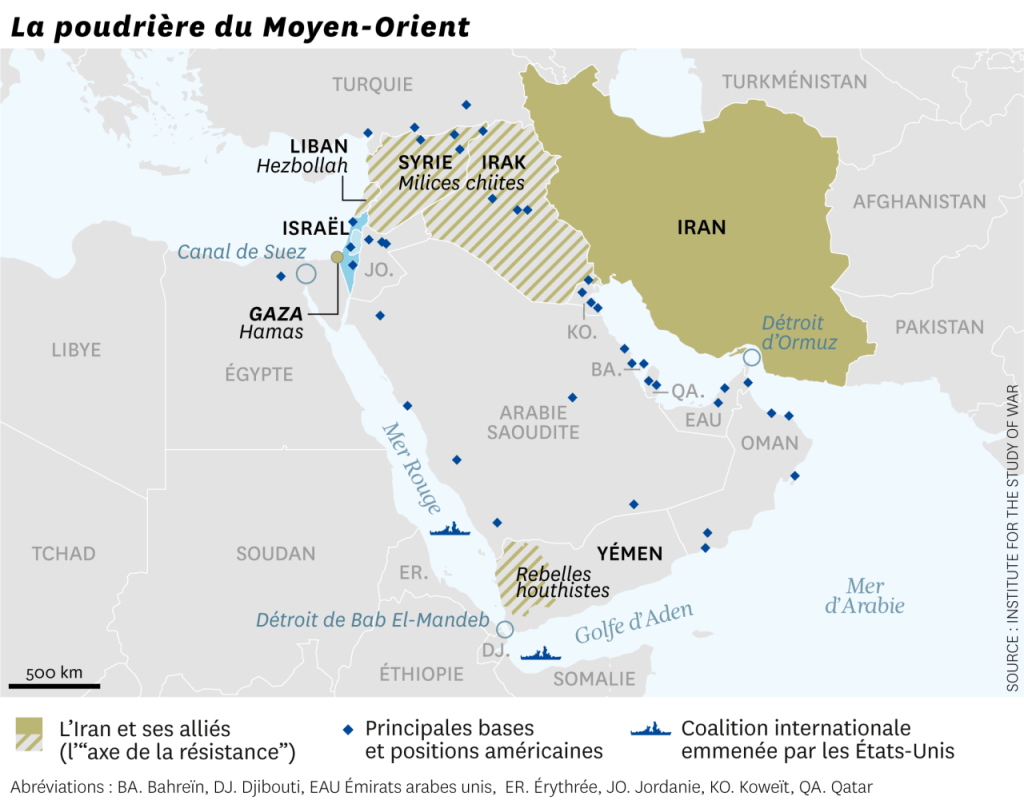

Un déferlement de violence

Depuis, nous avons assisté à l’offensive israélienne à Gaza ; à une guerre d’usure sur la zone contestée de la frontière nord d’Israël qui a fait des centaines de morts ; aux dernières frappes de Tsahal contre le Hezbollah et ses dirigeants au Liban, à une vaste attaque de drones et de missiles menée par l’Iran contre Israël [le 13 avril] ; à la mort de trois soldats américains tués en Jordanie [le 28 janvier] par des milices chiites soutenues par l’Iran et opérant dans le sud de la Syrie ; à une opération commando des forces spéciales israéliennes et des frappes aériennes dans le centre-ouest de la Syrie [le 8 septembre] ; à des raids aériens américano-britanniques au Yémen [le 4 février] en réponse aux attaques des houthistes contre le trafic maritime international en mer Rouge ; à l’assassinat d’un dirigeant du Hamas (vraisemblablement) perpétré par le Mossad à Téhéran [le 31 juillet] ; et à une effroyable effusion de sang en Cisjordanie, tandis que la Jordanie, en butte à une intensification de la radicalisation, n’a échappé que de peu à des attaques djihadistes.

Aujourd’hui, alors qu’une invasion terrestre israélienne du Liban est imminente [elle a débuté le 1er octobre 2024] et que le groupe militant islamiste soutenu par l’Iran réplique comme il le peut, de nombreuses voix s’élèvent pour rappeler qu’il faut absolument éviter une “guerre totale”. Compte tenu de ce déferlement de violence sur des milliers de kilomètres, on pourrait croire qu’elle est déjà engagée.

Des nouveaux conflits à intensité variable

Il est tout à fait compréhensible que l’on cherche à mettre des mots sur ce conflit. Or nous avons encore une conception anachronique de la guerre : dans notre esprit, il s’agit de rapports de force limités sur des champs de bataille clairement circonscrits. Une conception confortée par la guerre en Ukraine, où les combats à grand renfort de chars, d’artillerie et d’infanterie ont donné lieu à des scènes que nous n’avions pas revues en Europe depuis 1945.

Mais les conflits en cours auxquels on s’est moins intéressés, comme celui du Soudan, ou d’autres conflits récents oubliés avec une rapidité déconcertante, comme la guerre civile syrienne, indiquent qu’en réalité les conflits actuels sont très différents. Ils ne se jouent pas sur une échelle de violence prévisible.

Ce ne sont ni des guerres “totales” ni ce que l’on pourrait considérer comme leur contraire, mais un flux incessant et dynamique de degrés variables de violence, éclatant dans un foyer, diminuant d’intensité ailleurs. Elles ne s’achèvent, elles s’apaisent assez longtemps pour être ignorées de tous, sauf de leurs victimes immédiates.

LIRE AUSSI :Opinion. Benyamin Nétanyahou a fait d’Israël un paria

On a entendu une autre expression, aussi engageante qu’absurde, au début du conflit qui a débuté le 7 octobre, lorsque beaucoup parlaient de préparer le “jour d’après”. Cette bonne intention venait du fait que, dans les premiers temps, on pensait que la guerre ne durerait pas et qu’elle s’achèverait à un moment précis où la reconstruction et la réadaptation pourraient commencer.

Elle venait également de cette conviction tout aussi irréaliste que le gouvernement israélien, après avoir chassé le Hamas du pouvoir, autoriserait la mise en place d’une nouvelle administration à Gaza, pouvant impliquer des États arabes, voire l’Autorité palestinienne. Après six mois de conflit, on entendait déjà moins cette antienne, et on ne l’entend pratiquement plus aujourd’hui, là encore pour de bonnes raisons.

Il n’y aura jamais de “jour d’après”

La semaine dernière, un père de trois enfants à Gaza, administrateur de l’UNRWA, un homme sensible et intelligent, a raconté que son jeune fils, un enfant très gentil, lui avait annoncé que quand il serait grand, il serait “soldat”. Le garçon n’est manifestement pas fait pour ce métier, mais dans sa logique il veut pouvoir défendre sa maison et ainsi ne plus jamais être contraint d’abandonner ses jouets.

LIRE AUSSI :Reportage. À Gaza, les enfants dépérissent sous le regard impuissant de leurs parents

L’enfant, qui a réussi à quitter Gaza avec sa mère et ses frères et sœurs il y a quelques mois, vit aujourd’hui au Caire. Il ne retrouvera jamais sa maison et ses jouets, détruits dans un bombardement au début de la guerre. Peut-être même ne retournera-t-il jamais à Gaza. Mais il est en vie, tout comme ses proches.

Beaucoup d’autres ne subsistent que dans la mémoire de leur famille endeuillée. Pour eux, il n’y aura jamais de “jour d’après”. Pas plus que pour les quelque 80 000 personnes qui ont été blessées, souvent grièvement. Ni pour les proches de ceux qui ont tout bonnement disparu. Ceux-ci se comptent par milliers – adultes et enfants, probablement morts, jetés dans une fosse commune ou ensevelis sous les décombres, ou peut-être simplement perdus, amnésiques, détenus par les forces de sécurité israéliennes – introuvables en tout cas. Pour eux non plus, il n’y aura pas de “jour d’après”.

Un temps devenu élastique

Cette volonté de mesurer, très littéralement, le temps n’est pas l’apanage des habitants de Gaza, qui, à chaque interview, ne cessent de dire qu’ils ont perdu la notion des jours, des semaines ou des mois et n’attendent qu’une chose : que la guerre s’arrête.

Les familles des otages détenus par le Hamas tiennent eux aussi le décompte précis des jours que leurs proches ont déjà passés à Gaza, mais, comme elles le soulignent, cela ne traduit en rien l’angoisse qui les étreint. Les otages libérés reconnaissent eux-mêmes avoir perdu toute notion de temps.

Les réservistes mobilisés pour combattre à Gaza ont décrit les heures de faction, les jours d’attente, les semaines de patrouilles fastidieuses, les minutes de forte tension, les secondes d’extrême violence. Et surtout, comme le fait remarquer l’un de ces militaires, le temps à Gaza “n’a plus le même sens que d’habitude”.

De nombreux Israéliens évoquent un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à l’échelle individuelle, familiale ou même nationale. Certains disent avec une ironie caustique avoir hâte d’être en syndrome post-traumatique, parce que, pour l’instant, ils en sont encore à la phase traumatique. Ils ne sont pas encore dans le “post”, dans l’après.

Dans les centres de détention où les Palestiniens sont retenus en Israël, souvent dans des conditions épouvantables, le temps ne signifie pas grand-chose au regard du droit, puisque les limites de temps d’incarcération semblent relever de l’arbitraire ; il n’a pas davantage de sens subjectif car il leur paraît tout aussi long et élastique qu’à d’autres gens, pris au piège de ce conflit ailleurs.

Une mère a tenu, dans une interview, à donner le temps exact écoulé depuis la détention de son fils en heures, et non en jours, en semaines ou en mois. Un homme arrêté lors d’un raid à Tulkarem a raconté comment, les yeux bandés pendant des jours, il a perdu toute notion des heures qui passaient.

Cette perception subjective ne porte pas uniquement sur la mesure du temps qui passe dans ce conflit, mais aussi sur l’espace, ainsi que le révèlent des commentaires sur l’étendue géographique de la guerre.

La géographie de l’horreur

Il est certes facile de tracer des lignes sur une carte. Les rues du centre de Tel-Aviv où de jeunes Israéliens branchés prennent leur petit déjeuner au soleil ne sont qu’à quarante minutes en voiture du site du festival [Tribe of] Nova, où des centaines de jeunes Israéliens de leur âge ont été abattus alors qu’ils faisaient la fête, ou même des régions de la bande de Gaza où l’ONU a identifié des poches de famine.

En roulant vers le nord, il ne reste qu’une heure environ pour atteindre Haïfa, cible des missiles du Hezbollah, puis la frontière nord, où 70 000 personnes ont été évacuées de crainte que le Hezbollah ne reproduise l’attentat du 7 octobre, et sont toujours déplacées. Beyrouth, si les frontières étaient ouvertes, n’est qu’à un jet de pierre de là, en traversant des paysages spectaculaires.

Mais l’espace le plus significatif pour beaucoup d’Israéliens ne saurait être représenté sur une carte. Parmi les civils tués le 7 octobre, beaucoup sont morts dans leur pièce sécurisée. Ce n’est en rien un bunker blindé, mais une pièce de la maison, souvent une chambre à coucher, équipée d’un dispositif de protection élémentaire, où l’on s’abrite en attendant que le danger passe ou que les forces de sécurité viennent vous secourir.

Le 7 octobre, ce ne sont pas les forces de sécurité qui sont entrées dans ces espaces éminemment intimes, mais des militants du Hamas. Et, dans un pays bâti sur la conviction qu’il offrirait un refuge sûr à un peuple persécuté et où la confiance dans la capacité de l’armée à protéger les citoyens est fondamentale, cela était bien plus grave que si un ennemi s’était emparé d’un quelconque site stratégique.

En Cisjordanie occupée, où les bouclages et autres restrictions imposés par les autorités israéliennes paralysent des millions de vies, des villageois palestiniens ont rapporté que bien qu’ils voient leurs oliviers tout proches par-delà une vallée, ils savent qu’ils ne peuvent pas traverser le terrain rocailleux pour ramener leur récolte.

À Naplouse, de jeunes gens armés de fusils d’assaut parlaient de mourir en martyrs et disaient n’avoir jamais vu la mer, à 42 kilomètres de là. À Tulkarem, où l’on a tiré des bâches au-dessus des ruelles pour protéger les tireurs des drones israéliens, des hommes évoquent leurs anciens lieux de travail en Israël, à quelques kilomètres à peine mais où ils n’ont plus droit de cité, et craignent de ne plus pouvoir nourrir leur famille.

Une guerre sans témoins

Ce conflit avait aussi ceci de particulier, qui le distinguait totalement des autres guerres – tout au moins du point de vue d’un journaliste –, qu’à partir du 8 octobre le principal théâtre des violences a été fermé aux médias. S’il est vrai que d’autres conflits ont été presque impossibles à approcher, ou complètement oubliés pour d’autres raisons, très peu revêtaient une importance et un intérêt aussi immédiats pour autant de personnes et ont été aussi inaccessibles.

Pendant les premières semaines, les équipes de télévision ont diffusé des émissions depuis ce que les professionnels des médias ont appelé la “colline de la honte” – une hauteur située en territoire israélien offrant une vue dégagée, quoique lointaine, sur la limite nord de la bande de Gaza et donc, jour après jour, sur les destructions de plus en plus massives.

Des centaines d’échanges de messages et d’appels avec Gaza ont finalement permis de se faire une idée plus ou moins précise de ce qui s’y passait : les vagues de bombardements, l’anéantissement de toute trace de la vie d’avant, les écoles transformées en camps de déplacés surpeuplés, les pénuries alimentaires, la peur omniprésente.

Un médecin de la Croix-Rouge a évoqué les dizaines d’amputations pratiquées en une journée, les enfants gravement brûlés qui succombent faute de produits anesthésiants et l’horreur du triage dans des services d’urgences débordés. Les fonctionnaires de l’ONU ont fait part des difficultés auxquelles ils se sont heurtés pour acheminer l’aide humanitaire.

Pourtant, cette mise à l’écart des journalistes – les obligeant à couvrir une guerre à distance – leur a également ouvert des perspectives inattendues. Un journaliste basé à Jérusalem pouvait ainsi passer des heures à appeler Gaza depuis sa chambre d’hôtel, puis traverser la vieille ville pour rejoindre le Mur des lamentations, le lieu de prière le plus sacré qui soit pour les Juifs, afin de couvrir un office et un rassemblement de soutien aux otages retenus à Gaza.

Par beau temps, si la visibilité et les délais de bouclage le permettaient, il pouvait pousser jusqu’à un éperon d’où il apercevait la crête au-delà du Jourdain, la lueur lointaine des villes scintillant dans le crépuscule.

Un conflit sans fin

Ces derniers jours ont montré à quel point notre vocabulaire est inadapté à cette phase du conflit. [Yahya] Sinwar [le chef du bureau politique du Hamas] est toujours en vie, bien qu’il ne soit pas ressorti depuis des mois du vaste réseau de tunnels qu’il a fait construire sous Gaza avec des financements qui auraient pu être utilisés pour des écoles et des hôpitaux, et en sachant qu’en cas d’attaque israélienne lui serait à l’abri tandis que les civils, en surface, paieraient le prix fort.

Benyamin Nétanyahou a tempêté à la tribune de l’ONU, prononçant un discours provocateur et agressif, au mépris des appels de plus en plus pressants de son plus puissant allié à trouver une solution de paix. À Beyrouth, tout un quartier a été rasé et le chef du Hezbollah, principal agent de Téhéran, est mort. Il est impossible de dire où tout cela mènera, mais nous pouvons être sûrs d’une chose : qu’il n’y ait pas de “guerre totale” ne change pas grand-chose pour ceux qui sont sous les bombes et, pour eux du moins, il n’y aura pas non plus de “jour d’après”.

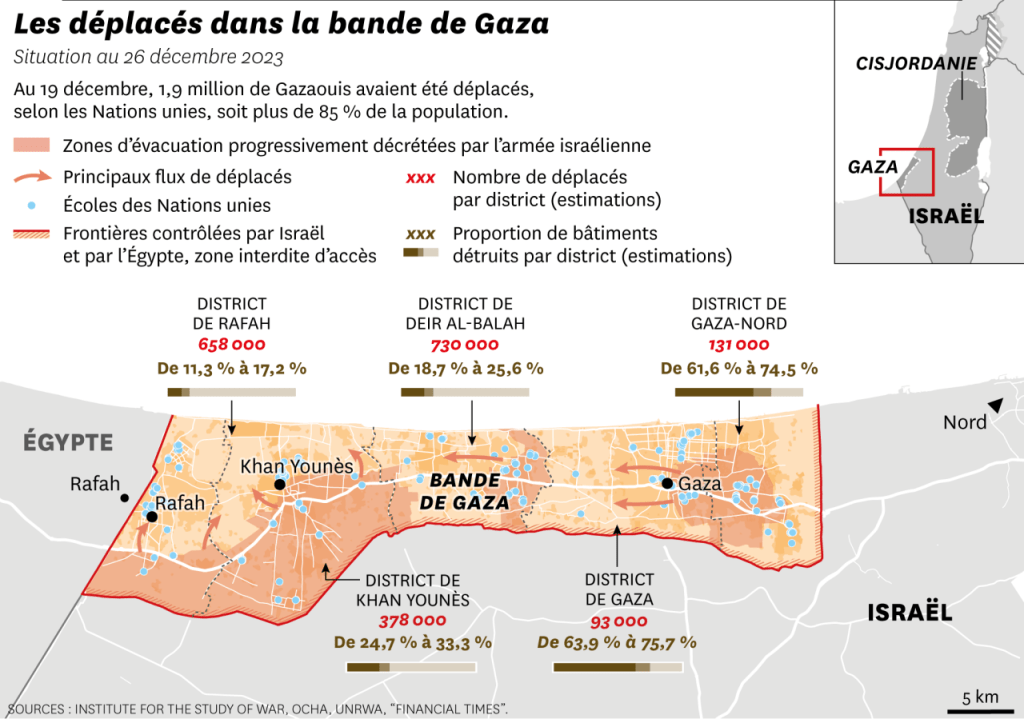

Désastre humanitaire

Dans la bande de Gaza, la situation devient intenable. À Rafah, dans le sud de l’enclave, “il n’ y a pour ainsi dire plus moyen de poser un pied par terre, tant la ville est envahie de tentes. Il y en a partout, collées les unes aux autres”, explique le quotidien palestinien Al-Ayyam.

Transformant l’existence des déplacés par centaines de milliers “en un cauchemar où il n’ y a plus moyen de mener une vie digne”

“On est revenus à l’âge de pierre, explique au New York Times un déplacé à Rafah, dans le sud de l’enclave vers la frontière égyptienne. Désormais, ma plus haute ambition est de pouvoir manger, boire de l’eau, dormir. ”

En plus de la promiscuité, propice à l’apparition et la propagation de maladies, la nourriture et l’eau manquent dangereusement. D’autant que l’aide humanitaire n’arrive qu ’au compte-goutte.

Une vie infernale, voire insupportable pour certains, comme pour cet homme qui déclare au Guardian : “Nous ne souhaitons désormais qu’une chose, c’est mourir, pour sortir de cesentiment permanent de menace et de peur.”

Le 29 février, 120 personnes sont tuées par des tirs israéliens lors d’ une distribution d’aide humanitaire qui a viré à la bousculade près de la ville de Gaza, dans le nord de l’enclave, alors au bord de la famine.

L’effacement d’un peuple

Pour nombre de Gazaouis, déplacés de force et massés à la frontière avec l’Égypte, où les Israéliens les plus jusqu ’auboutistes aimeraient expulser les Palestiniens de l’enclave, ce qui leur arrive fait écho à la “Nakba”– terme arabe signiifiant “catastrophe” et désignant l’exil forcé de 750 000 Arabes de Palestine après la création d’Israël en 1948.

LIRE AUSSI : Témoignage. Gaza : Husson, 84 ans, d’un exode à l’autre

S’ajoutent à cela l’ampleur des pertes civiles et des destructions. Ont-elles quelque chose à voir avec l’intelligence arti

“Habsora”–“Gospel” en anglais et “Évangile”– est un système capable de localiser et identi potentielles, faisant de ce programme une “usine de tueries de masse”, révèle le média.

Tandis que “Lavender”–“Lavande”–, conçu pour “traquer et tuer des dizaines de milliers de membres du Hamas, detout rang”, a désigné 37 000 personnes comme cibles, explique à Courrier international le journaliste israélien Meron,Rapoport, rédacteur en chef de Siha Mekomit, la publication mère en hébreu de + 972 Magazine.

Et puis il y a les témoignages de ces réservistes israéliens qui reviennent de Gaza. Au média israélien Politically Koret,l’un d’eux fait état d’une “ violence effrénée, totalement et uniquement motivée par la vengeance” des soldats sur le terrain des opérations où d’importants débordements sont enregistrés.

D’autres racontent à Siha Mekomit qu’ils tirent “sans aucune retenue” , histoire de “se défouler” pour tuer leur ennui. “Dans le jargon de Tsahal, on appelle ça :’Je m’emmerde, alors je tire’”.

Ce à quoi on assiste à Gaza, c’est “l’effacement d’ un peuple”, écrit la chroniqueuse Nesrine Malik dans les colonnes du Guardian.

Être palestinien

Alors, dans ce contexte, qu ’est-ce qu ’être palestinien ? C’est appartenir à un peuple et être attaché à une terre, explique la poétesse gazaouie Hind Joudeh à Al-Araby Al-Jadid :

“J’aime mon peuple, qui est solidaire, qui serre les rangs, qui résiste et qui est toujours là , sur sa terre malgré tout ce qu’il a subi. Et qui ne renonce pas à ce que l’humain a de plus important : être soi-même, préserver sa liberté et sa dignité”.

Appartenir à un peuple, et être attaché à une terre, même si on n’ y a jamais mis les pieds, comme la poétesse américaine d’origine palestinienne Noor Hindi qui écrit dans le magazine américain The Nation :

“Je veux pouvoir goûter l’amertume de la terre de Palestine. Depuis des années, ce sol me tourmente sans que je l’aie jamais foulé. ”

“Si nous [les Palestiniens] voulons continuer à être une nation, un peuple, nous devons nous souvenir, mais aussi oublier”, dit Najan Darwish, figure majeure de la poésie palestinienne contemporaine dans une interview accordée au Guardian.