Canicule : les jet-streams, ces forts vents d’altitude qui pourraient favoriser les épisodes de chaleur

Par Hervé Morin 24 Août à 14h42, modifié à 15h22

Temps de Lecture 13 min.

Enquête« Les pulsations de la Terre » (5/6). Les forts vents d’altitude, les courants-jets, inquiètent les spécialistes, qui s’interrogent sur l’effet de leur conjugaison avec le réchauffement climatique.

Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici.

Ce samedi 5 mai 1945 promettait d’être une belle journée de printemps pour le révérend Archie Mitchell, sa jeune épouse enceinte, Elsie, et cinq enfants de la paroisse de Bly (Oregon) qui les accompagnaient pour un pique-nique en forêt. Tandis qu’il gare la voiture à Leonard Creek, sur la Gearhart Mountain, l’attention de sa femme et des écoliers, déjà égaillés dans la nature, est attirée par un curieux objet apparemment tombé du ciel. Son explosion soudaine, à peine ont-ils entrepris de le manipuler, tue sur le coup Elsie Mitchell, Jay Gifford, Edward Engen, Dick Patzke, Joan Patzke et Sherman Shoemaker, laissant le pasteur Mitchell seul survivant.

L’opération « Fugo » venait de faire les premières et seules victimes de la seconde guerre mondiale sur le continent nord-américain. Tuées par l’un des quelque 9 000 ballons-bombes lancés de la côte est de l’île japonaise de Honshu, conçus pour survoler le Pacifique avant de larguer sur les Etats-Unis leur cargaison incendiaire et explosive.

Ces engins avaient pour moteur une arme secrète, connue alors des seuls savants et militaires japonais : les jet-streams, ces puissants vents de haute altitude parcourant la planète généralement d’ouest en est. Des courants qui, début 2023, ont de nouveau véhiculé de mystérieux ballons, chinois cette fois, au-dessus des Etats-Unis. Des vents impétueux « qui conditionnent la météorologie au jour le jour sur l’ensemble du globe », rappelle Robert Vautard, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), dont les chercheurs se demandent s’ils ne pourraient pas devenir plus menaçants pour les activités humaines en raison du réchauffement de la planète. L’Europe serait potentiellement plus vulnérable face à des situations de blocage catastrophiques de systèmes météorologiques sur une même région – canicules estivales, comme les dômes de chaleur infernaux de cet été, mais aussi inondations hivernales – liées à un jet-stream altéré par le changement climatique.

Premières études en espéranto

Mais, en 1945, la science des courants-jets n’en est encore qu’à ses balbutiements. Et pour cause, leur découvreur, le météorologue Oishi Wasaburo (1874-1950), directeur depuis 1919 du laboratoire aérologique de Tateno (aujourd’hui Tsukuba), est aussi directeur de l’Institut japonais d’espéranto. A ce titre, il met un point d’honneur à ne publier ses travaux que dans la langue « universelle » inventée à la fin du XIXe siècle par Louis-Lazare Zamenhof. Les 1 246 pages de ses dix-neuf rapports publiés entre 1926 et 1944 sont rédigées dans ce sabir, y compris son Raporto de Aerologia Observatorio de Tateno de 1926, où sont consignées les premières observations des forts vents d’ouest d’altitude en hiver au-dessus de sa station aérologique. Comme les suivantes, elles resteront ignorées de ses confrères occidentaux.

Mais pas de ses collègues japonais, dont Hidetochi Arakawa, de l’Observatoire central météorologique, l’un des maîtres d’œuvre de l’opération « Fugo », imaginée comme une réplique aux bombardements américains du raid « Doolittle » de 1942 sur Tokyo. S’appuyant sur les relevés de Wasaburo, il estime qu’il faudra entre trente et cent heures à des ballons voguant à 10 000 mètres d’altitude pour atteindre l’autre rive du Pacifique. Les engins sont conçus en conséquence, avec un système automatique de largage de lests destinés à compenser la perte d’altitude engendrée par les fuites d’hydrogène gonflant la structure de papier collé de ces ballons, qui faisaient une dizaine de mètres de diamètre. Une fois le dernier sac de sable relâché, une mèche faisait exploser le ballon et retomber son chargement incendiaire et antipersonnel, de façon largement aléatoire.

On estime que 300 ballons seulement ont atteint les Etats-Unis. Très peu d’entre eux ont causé des dégâts. Il est vrai que les autorités américaines avaient réclamé un black-out aux médias sur cette arme non conventionnelle, afin que l’état-major nippon reste dans l’ignorance de son efficacité. Les Américains craignaient que, encouragé par de premiers bons résultats, il n’envisage de mettre en œuvre la dissémination sur leur territoire d’agents biologiques mortels. L’épisode le plus critique est intervenu le 10 mars 1945 près du laboratoire de Hanford (Etat de Washington), où la chute d’un ballon sur une ligne électrique a momentanément privé d’alimentation le système de refroidissement du réacteur nucléaire – celui-là même où était produit le plutonium qui sera utilisé dans la bombe « Fat Man » larguée sur Nagasaki le 9 août 1945.

Revenons un temps aux observations plus pacifiques d’Oishi. Dans un passionnant article publié en mars 2003 par l’American Meteorological Society, le météorologue et historien John Lewis (Desert Research Institute, Reno, Nevada) retrace la carrière du savant japonais, qui avait séjourné en Allemagne et aux Etats-Unis, respectivement dans les années 1910 et 1920, pour perfectionner son art de l’observation des conditions aérologiques. A l’époque, les scientifiques ne disposaient guère que de trains de cerfs-volants et de ballons-sondes suivis à la jumelle et au théodolite (une lunette permettant la mesure des angles) pour étudier les vents et les conditions atmosphériques en altitude.

L’avènement de la corde à piano métallique avait permis d’allonger considérablement la course des cerfs-volants dans le ciel. Ce qui n’était pas sans risque. Lewis rapporte ainsi un épisode où la rupture d’un filin de 7 kilomètres de long emportant onze voiles a valu bien des frayeurs au météorologue français Léon Teisserenc de Bort et aux Parisiens, le 9 septembre 1899 : l’enchevêtrement du câble autour de divers véhicules et structures, et d’un malheureux gendarme, a un temps interrompu le transport public sur la Seine et les communications télégraphiques avec la Bretagne, alors que le pays attendait le résultat du procès en révision, à Rennes, du capitaine Dreyfus…

« Pas des anomalies »

Adepte du ballon, Oishi n’a pas connu de tels déboires et a pu au fil des campagnes d’observation mettre en évidence des vents pouvant atteindre 72 mètres par seconde (environ 260 kilomètres par heure [km/h]) à environ 10 000 mètres d’altitude. « Pour la première fois, on avait la preuve que ces puissants vents d’ouest [westerlies] n’étaient pas des anomalies (…) mais une caractéristique persistante, du moins au-dessus du Japon en hiver », écrit Lewis.

A la même époque, De Bort, en se fondant sur des équations de thermodynamique qui mettaient en lien la pression barométrique et les effets liés à la rotation de la Terre, proposait des cartes de champs de pression à l’échelle d’un hémisphère, à une altitude de 4 000 mètres, soit bien au-dessous de la circulation des jet-streams. Mais une autre loi permettait d’en déduire l’existence de forts vents d’altitude, généralement d’ouest. Ceux-là mêmes que son collègue nippon visualisait avec ses ballons, secret si bien gardé par l’espéranto !

Si l’armée japonaise en a fait usage à la fin de la seconde guerre mondiale, tous les états-majors des armées de l’air avaient alors pris conscience que ces westerlies étaient un phénomène avec lequel il fallait compter. Là encore, John Lewis a fait un précieux travail d’historien. Il a identifié plusieurs publications scientifiques qui en font état, à commencer par un manuel allemand de météorologie destiné aux pilotes d’avion, datant de 1939 et rédigé par Heinrich Seilkopf. Le météorologue parle de « Strahlströmmung », l’équivalent du courant-jet, en se fondant sur des enregistrements d’avions au-dessus de l’Europe depuis le milieu des années 1930.

Mais c’est durant le conflit mondial, avec le développement des bombardements aériens, qu’émerge la notion de jet-stream. Confrontés à de puissants vents contraires, les pilotes alliés manquent leurs cibles et se retrouvent parfois à faire du quasi-surplace, bientôt à court de carburant, contraints d’amerrir ou de sauter en parachute, que ce soit en Europe ou dans l’Asie-Pacifique.

Mobilisation des premiers ordinateurs

Pour dépasser les observations anecdotiques, il faudra attendre l’après-guerre, notamment la mobilisation des premiers ordinateurs utilisés pour proposer des modèles de circulation atmosphérique globale. On retrouve à la manœuvre John von Neumann (1903-1957), qui a poussé les feux d’une telle machine à Princeton, mais aussi le Suédois naturalisé américain Carl-Gustaf Rossby (1898-1957). « C’est un grand homme un peu méconnu », dit de ce dernier Fabio D’Andrea, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l’Ecole normale supérieure (Paris). Rossby, dès les années 1920, avait proposé des bulletins météo pour les compagnies aériennes californiennes et pour Charles Lindbergh. Chargé du programme de formation de prévisionnistes militaires américains, il avait été envoyé sur le front Pacifique en 1944 pour conseiller les pilotes de B-29 confrontés aux westerlies.

En 1939, il avait décrit un mécanisme d’ondes atmosphériques à l’échelle globale, à qui son nom allait être donné, et qui ne sont pas sans lien avec le jet-stream. En 1947, son équipe de l’université de Chicago publiait une première explication de ce dernier. A ce stade de la lecture, il est amplement temps de décrire, grossièrement, en quoi il consiste : ces courants, de quelques kilomètres d’épaisseur pour des centaines de largeur et des milliers de longueur, peuvent circuler à plus de 360 km/h, entre 8 et 12 kilomètres d’altitude. Ils sont le fruit de la différence de température entre l’équateur et les pôles, qui induit une différence de pression entre les masses d’air : c’est comme si celles-ci s’écoulaient, en altitude, vers les pôles.

Mais notre planète est aussi en rotation, si bien qu’un point à sa surface à l’équateur se déplace à 1 670 km/h, tandis que cette vitesse est quasi nulle au pôle : ce différentiel intervient dans la force de Coriolis, qui se traduit par la déviation des fluides – courants marins ou aériens – en mouvement à la surface de notre planète. Vous aurez un petit aperçu du phénomène si vous vous amusez à faire rouler une bille à la surface d’un disque vinyle en rotation : selon le point de vue de référence adopté, sa trajectoire vous semblera rectiligne, ou courbée. Cette force intervient aussi bien sur Terre que sur d’autres astres du Système solaire – et sans nul doute au-delà.

Une composante essentielle de la circulation atmosphérique générale

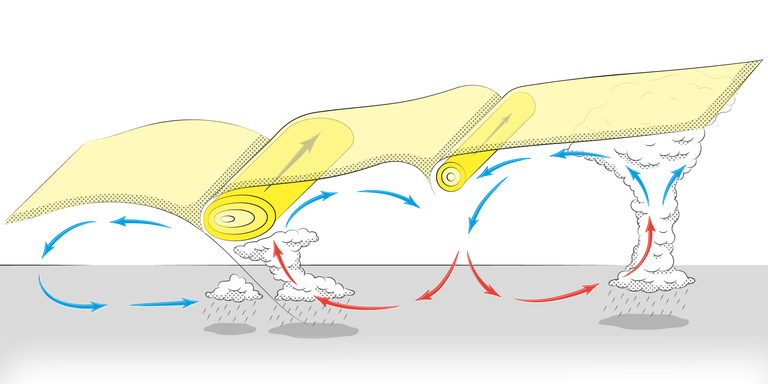

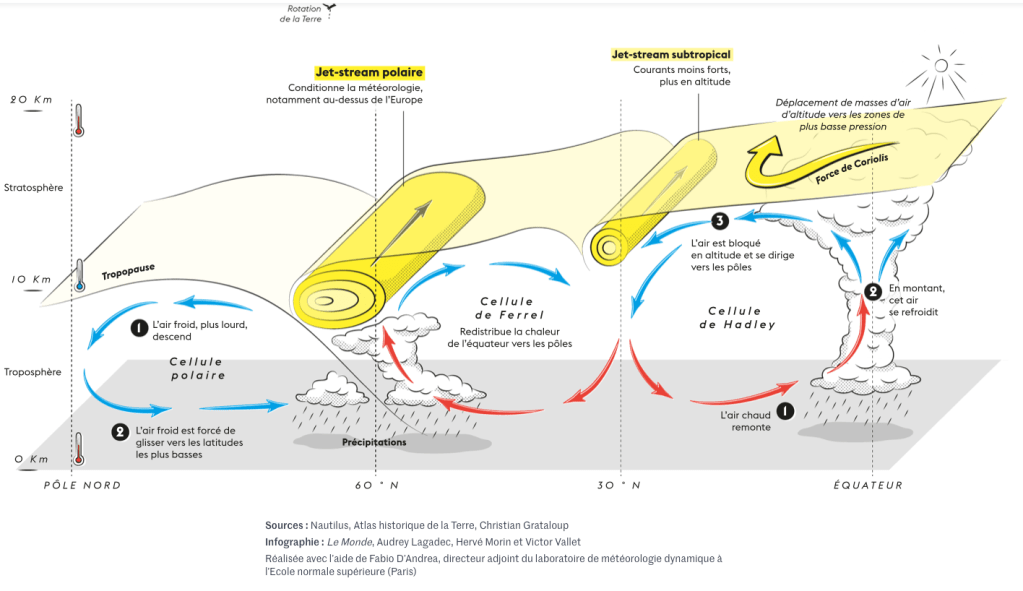

Comme l’ensemble des phénomènes atmosphériques, les courants- jets sont le fruit du différentiel d’énergie solaire absorbée au niveau de l’équateur et aux pôles. Ils se forment, sur le plan horizontal, à la frontière entre des masses d’air de température et de pression différentes et, sur le plan vertical, dans la tropopause − une zone tampon entre la troposphère, où la température décroît avec l’altitude, et la stratosphère, où elle augmente à nouveau. La force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre, conditionne leur écoulement général d’ouest en est. Il peut arriver que les deux courants-jets fusionnent, leur dynamique étant plus complexe que cette présentation schématique.

où elle augmente à nouveau. La force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre, conditionne leur écoulement général d’ouest en est. Il peut arriver que les deux courants-jets fusionnent, leur dynamique étant plus complexe que cette présentation schématique.

Sources : Nautilus, Atlas historique de la Terre, Christian Grataloup

Infographie : Le Monde, Audrey Lagadec, Hervé Morin et Victor Vallet

Réalisée avec l’aide de Fabio D’Andrea, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l’Ecole normale supérieure (Paris)

Sur notre planète, ces tubes de vents forts connaissent une déviation vers l’est, à la frontière de masses d’air distinctes, dépressionnaires ou anticycloniques, autour desquelles ils se faufilent de façon plus ou moins sinueuse selon leur intensité respective. La configuration de la Terre fait qu’on en compte généralement deux par hémisphère, se formant pour les uns dans la zone intertropicale, et pour les autres autour de 60° de latitude.

En 1952, Rossby lance la construction, à Stockholm, du BESK, un ordinateur inspiré de celui de Neumann, qui permettra de proposer deux ans plus tard des prévisions météorologiques numériques quasi en temps réel. La météorologie sort alors de l’enfance, perd peu à peu son image d’art divinatoire : le développement des satellites et des réseaux internationaux d’observation de l’atmosphère et des océans (stations météo, radars, bateaux, bouées, avions, ballons-sondes…), nourrissant des ordinateurs toujours plus puissants, permet désormais de suivre en continu les ondulations des jet-streams.

Entre météorologie et climatologie

Face à l’écran de son ordinateur, où il fait tourner d’hypnotiques représentations à l’échelle du globe, Fabio D’Andrea pointe un flux d’altitude dont les sinuosités font le tour de la planète : « Le jet est comme un fil tendu, fait de vent d’ouest, agité par une onde qui essaie d’aller en sens inverse, mais c’est généralement le vent qui gagne. » Il arrive que les ondulations à grande échelle et la vitesse intrinsèque du jet se synchronisent. On assiste alors à un phénomène de blocage météorologique donnant des anomalies persistantes, canicules ou vagues de froid. « C’est un phénomène très dynamique, et l’un des enjeux actuels est de comprendre si et en quoi il est modifié à cause du changement climatique », précise Fabio D’Andrea.

A la frontière entre météorologie et climatologie, c’est l’une des questions majeures pour prévoir le temps d’aujourd’hui et de demain, et ses conséquences sur nos modes de vie. Au début des années 2010, l’Américaine Jennifer Frances, alors à la Rutgers University, dans le New Jersey, a émis l’hypothèse que la diminution de la différence de température entre l’équateur et les pôles, qui se réchauffent plus rapidement, allait affaiblir le jet-stream, le rendre plus sinueux et augmenter la possibilité de blocages et de phénomènes météorologiques extrêmes. « C’était une hypothèse raisonnable, confirmée par les modélisations les plus simples, mais pas sur les modèles plus complexes », note Fabio D’Andrea, qui convient que la communauté scientifique reste divisée à ce sujet : « On continue à bien s’engueuler, de façon bienveillante. »

« La communauté scientifique discute beaucoup des effets du réchauffement sur la dynamique des jet-streams, confirme Robert Vautard, de l’IPSL. Ceux-ci sont soumis à une très grande variabilité naturelle, ce qui complique la détection de tendances nouvelles. » L’enjeu est d’autant plus important que l’Europe semble plus exposée que d’autres régions du monde à des changements en la matière. « On y observe plus de vagues de chaleur que ne le prévoient les modèles, indique Dim Coumou (Vrije Universiteit et Institute for Environmental Studies, Amsterdam), actuellement en année sabbatique à l’IPSL. C’est assez préoccupant, selon moi. Il semble que les modèles loupent quelque chose, et on ne sait pas exactement pourquoi. »

Son équipe a publié en 2022 dans Nature Communications une étude suggérant que les changements de dynamique du jet-stream sont le moteur de vagues de chaleur en Europe de l’Ouest. « Ce qu’on observe, c’est une plus grande fréquence de ce qu’on appelle des doubles jets se formant sur l’Atlantique, avec une branche évoluant vers la Scandinavie, quand une autre survole la Méditerranée puis l’Asie, explique le chercheur néerlandais. Cela s’accompagne d’une hausse des températures. La grosse question, c’est de savoir ce qui cause ces changements. »

L’augmentation de la différence de température entre le continent et l’océan pourrait être un mécanisme en cause, comme la fonte estivale accrue de la banquise arctique. Le jet-stream est devenu moins puissant en été au cours des cinquante dernières années, rappelle le chercheur, apportant moins d’air humide et frais sur l’Europe. Des connexions avec le Pacifique sont également envisagées. L’aridification des sols au printemps peut aussi jouer un rôle plus tard dans l’été, comme en 2022 en France, note-t-il, toute la difficulté étant de déterminer l’influence de ces différents phénomènes, qui peuvent être interdépendants.

Risque de tempêtes successives

En hiver, les mécanismes et le comportement du jet-stream sont différents, et les tendances observées aussi. Depuis un demi-siècle, on a constaté un renforcement des vents d’altitude ouest-est sur l’Atlantique, ce qui accroît le risque de tempêtes successives. « Là aussi, la tendance est plus prononcée que ce que ne prévoient les modèles climatiques, sans qu’on comprenne pourquoi », déplore Dim Coumou.

« On n’est pas à l’abri de surprises et de phénomènes hors norme », s’inquiète Robert Vautard. Il évoque une configuration particulière où le jet-stream constitue une couronne sculptée par cinq ou sept ondes de Rossby, plus stationnaire – pour vous représenter le phénomène, imaginez les contours d’une immense corolle comportant autant de pétales, centrée sur le pôle Nord. « Ce sont des situations persistantes qui peuvent engendrer de grands dégâts : lorsque plusieurs régions greniers sont affectées simultanément, cela peut causer une crise mondiale des céréales, comme en 2018 », rappelle-t-il.

Un article de 2019 de Nature Climate Change cosigné par Dim Coumou, avec pour premier auteur Kai Kornhuber (université Columbia), constatait que ces régimes ondulatoires multipliaient par vingt le risque d’épisodes de chaleur les plus sévères, deux semaines de ces régimes en été suffisant à réduire la production agricole mondiale de 4 %. Dans Nature Communications du 4 juillet, Kai Kornhuber estime que le risque de perte synchronisée de récoltes est sous-estimé dans les modèles actuellement utilisés pour les projections climatiques et agricoles, ce qui constitue un « point aveugle » préoccupant.

Voir aussi : Avec le réchauffement, la menace d’une France inassurableA

Les chercheurs académiques ne sont pas les seuls à se soucier de menaces aussi fortes. Un indice qui ne trompe pas, c’est l’intérêt qu’y portent les assureurs. « Nous sommes spécialement concernés par ce régime du jet-stream sur l’Atlantique Nord », indique Jean-Louis Charluteau, qui dirige le Climate Lab et la réassurance chez Generali. Il souligne que « les assureurs ont de la mémoire » : les « grappes » de tempêtes observées en 1990 (Daria, Vivian), 1999 (Lothar et Martin), 2009 (Klaus et Quinten) et plus récemment en 2022 (Eunice et Franklin) « sont pour nous associées au jet-stream ». Le signal qui préoccupe les assureurs, c’est la répétition de ces phénomènes extrêmes : « Si une tempête consomme votre capacité de réassurance, vous n’avez plus de couverture pour l’année. »

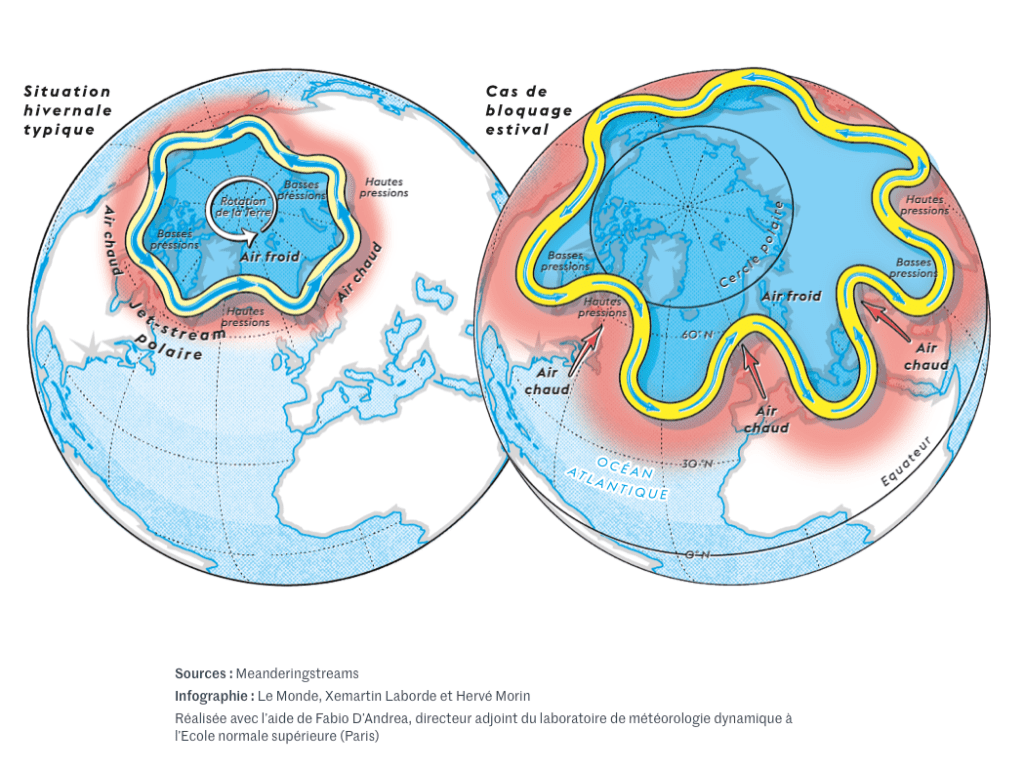

Une couronne capricieuse

En hiver, le fort gradient de température entre l’équateur et le pôle Nord assure la force du courant-jet polaire. En été, le plus faible contraste de température l’affaiblit, et il circule plus au sud. Les anomalies chaudes qui peuvent apparaître dans ses méandres, à l’interface entre l’air polaire froid et les masses d’air chaud venues du sud, sont alors plus fortes en termes de température absolue. Le jet peut former une couronne circumpolaire dont les ondulations restent stationnaires, entraînant des blocages météorologiques (canicule, sécheresse) pouvant affecter simultanément plusieurs régions.

Sources : Meanderingstreams

Infographie : Le Monde, Xemartin Laborde et Hervé Morin

Réalisée avec l’aide de Fabio D’Andrea, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l’Ecole normale supérieure (Paris)

Signe que le risque est pris « très au sérieux », Generali prévoit de financer une thèse consacrée à l’impact du changement climatique sur la répétition des épisodes tempétueux – en plus de thèses déjà en cours sur la grêle et le retrait-gonflement des argiles, qui fragilise les bâtiments, autre risque lié à des épisodes cette fois de forte aridité. « Historiquement, tempête et grêle représentent 50 % du coût des dégâts climatiques en France », rappelle Jean-Louis Charluteau, qui note la poussée récente du poste retrait-gonflement. Les géants de la réassurance (les assureurs des assureurs), indique-t-il, prennent eux aussi en compte cette dimension de récurrence des événements extrêmes et « ont développé depuis longtemps des centres de recherche sur le climat ».

Turbulences accrues pour l’aviation

L’aviation est un autre secteur qui compose quotidiennement avec les jet-streams pour le routage des avions et commence à se préoccuper de leurs potentiels caprices. « Il y a plus de turbulences par temps clair dans le jet-stream que dans le reste de l’atmosphère », indique ainsi Paul Williams (université de Reading, Royaume-Uni). Mais cette tendance s’est renforcée depuis le début des mesures satellitaires, à la fin des années 1970, décrit-il dans une étude publiée le 8 juin dans Geophysical Research Letters : en moyenne, au-dessus de l’Atlantique, aux altitudes de croisière, les turbulences les plus sévères se sont accrues de 55 %, passant de 17,7 heures en 1979 à 27,4 heures en 2020 sur tout point pris au hasard. Un constat aussi valable pour le continent nord-américain. « Si les passagers ne mettent pas leur ceinture, ils peuvent être blessés », rappelle le chercheur.

Faudra-t-il redessiner les avions pour faire face à une aggravation du phénomène ? « Les turbulences ne seront pas si fortes qu’il deviendrait dangereux de les faire voler », répond Paul Williams, plus préoccupé par un vieillissement accéléré des voilures. Il a des échanges réguliers avec Airbus pour prendre en compte cette composante pour les futures générations d’appareils, mais il constate que le terme même de « turbulence » n’a pas tout à fait la même signification pour les ingénieurs aéronautiques et les spécialistes de l’atmosphère, et que des efforts de « traduction »interdisciplinaire sont nécessaires.

Un effort dans la prévision des turbulences devra aussi être réalisé. Pour l’heure, les lidars, des systèmes de télédétection par laser, qui permettent de repérer dans les courants-jets ces turbulences invisibles jusqu’à 20 kilomètres à l’avance, sont encore « trop chers et trop lourds » pour être embarqués sur les avions.

Paul Williams travaille sur une autre dimension du tapis volant que constitue le jet-stream : si son renforcement a permis de battre les records de vitesse dans le sens ouest-est (quatre heures cinquante-six le 9 février 2020 pour un vol British Airways New York-Londres sur un Boeing 747-400), cela ne compensera pas l’allongement des vols dans l’autre direction. « Quand on gagne dix minutes dans un sens, on en perd quinze à vingt dans l’autre, et c’est une mauvaise nouvelle, car les avions transatlantiques resteront plus longtemps en l’air. » Avec à la clé une augmentation de la consommation de kérosène, qu’il avait chiffrée en 2016, pour une flotte transatlantique inchangée, à 22 millions de dollars de coût de carburant supplémentaire annuel (environ 20 millions d’euros), soit 70 000 tonnes de CO2 de plus injectées dans l’atmosphère – l’équivalent des émissions de 7 100 foyers britanniques.

De quoi alimenter les innombrables cercles vicieux qui renforcent le réchauffement climatique et accentuer encore la dérive du jet-stream ?

A la fin de sa vie, Rossby, le pape des courants-jets, s’était aussi intéressé à diverses pollutions atmosphériques et aux gaz à effet de serre dont il avait clairement pressenti l’impact futur. Dans le numéro du magazine Time qui lui avait consacré sa « une » le 17 décembre 1956, quelques mois avant sa mort d’une crise cardiaque, il mettait en garde : « La nature peut être vengeresse. Nous devrions avoir le plus grand respect pour la planète sur laquelle nous vivons. » Un avertissement qui a, semble-t-il, été « emporté dans le vent ».

Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici. Hervé Morin

El Niño et La Niña, les « enfants terribles » du climat

Par Audrey Garric Publié le 22 août 2023 à 19h00, modifié hier à 09h56

Temps de Lecture 14 min. Read in English

Enquête« Les pulsations de la Terre » (3/6). En se combinant au réchauffement de la planète, les deux phénomènes climatiques pourraient avoir des conséquences encore plus imprévisibles et dévastatrices pour de nombreuses populations.Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici.

El Niño est de retour, et le monde tremble. Pourtant, son nom évoque plutôt un chérubin attachant malgré ses bêtises. A l’acmé de ses fureurs, ce phénomène climatique n’a en réalité rien d’un enfant sage. Il est capable des pires méfaits, de toutes les calamités : déclencher de violentes inondations en Californie, de graves sécheresses et de gigantesques incendies en Australie, des cyclones en Polynésie, un effondrement de la pêche au Pérou ou une réduction de la production du riz en Asie. Par le passé, on l’a même accusé d’avoir accéléré la chute de civilisations. Un démon plutôt qu’un ange.

Si El Niño est craint, il passionne également les scientifiques qui l’étudient, tant il constitue un maître du climat. Une perturbation naturelle qui provoque les variations les plus importantes du système climatique à l’échelle saisonnière et annuelle. Avec son double, La Niña, tout aussi dangereuse, ils racontent l’histoire de l’océan et de l’atmosphère, comment les deux forces se conjuguent dans un mariage qui dure depuis des millions d’années et dont les crises bouleversent régulièrement le climat de la Terre.

El Niño et La Niña se succèdent dans un cycle que l’on nomme ENSO (El Niño-Southern Oscillation). Le premier, la phase chaude d’ENSO, est associé à un réchauffement du Pacifique équatorial qui augmente la température mondiale. La seconde, la phase froide, provoque l’inverse. Ces deux faces d’une même pièce durent d’ordinaire entre neuf mois et un an, et surviennent, de manière irrégulière, tous les deux à sept ans. Le dernier épisode de La Niña a pris fin en 2022, après s’être maintenu pendant trois années consécutives (2020-2021-2022), un événement rarissime.

Sources : NOAA

Infographie : Le Monde, Audrey Lagadec, Floriane Picard et Victor Vallet

Depuis juin, la sœur a laissé place au frère. El Niño doit se renforcer tout au long de l’automne avant d’atteindre son intensité maximale entre décembre et janvier, d’où son nom, qui désigne aussi l’Enfant Jésus, en espagnol. « L’arrivée d’El Niño augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans », prévenait, début juillet, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, appelant les Etats à se préparer.

Cocktail explosif

De fait, partout dans le monde, les gouvernements et les agences météorologiques surveillent comme le lait sur le feu le moindre mouvement de l’« enfant terrible du Pacifique ». Tandis que l’Indonésie fait des provisions de riz, les organisations humanitaires stockent des denrées dans la Corne de l’Afrique. Si l’impact d’El Niño est majeur et global, c’est que le Pacifique tropical représente un quart de la surface de la planète.

Le monde entre dans un territoire inconnu. En moyenne, ce phénomène entraîne une élévation des températures mondiales de l’ordre de 0,2 °C. Mois après mois, la probabilité augmente que 2023 ou 2024 détrônent 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée. Cette dernière, déjà, avait été marquée par un fort El Niño. Mais, il y a sept ans, la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre dus aux activités humaines était bien moindre, et donc le réchauffement climatique moins important.

Aujourd’hui, la combinaison entre ces deux bouleversements majeurs, la crise climatique et El Niño, forme un cocktail explosif. « La température moyenne de surface de la mer au niveau global était déjà largement au-dessus de la normale avant l’arrivée d’El Niño. Les deux cumulés devraient nous entraîner, à la fin de l’année, dans une zone de danger que l’on n’a jamais expérimentée », prévient Matthieu Lengaigne, océanographe et climatologue à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

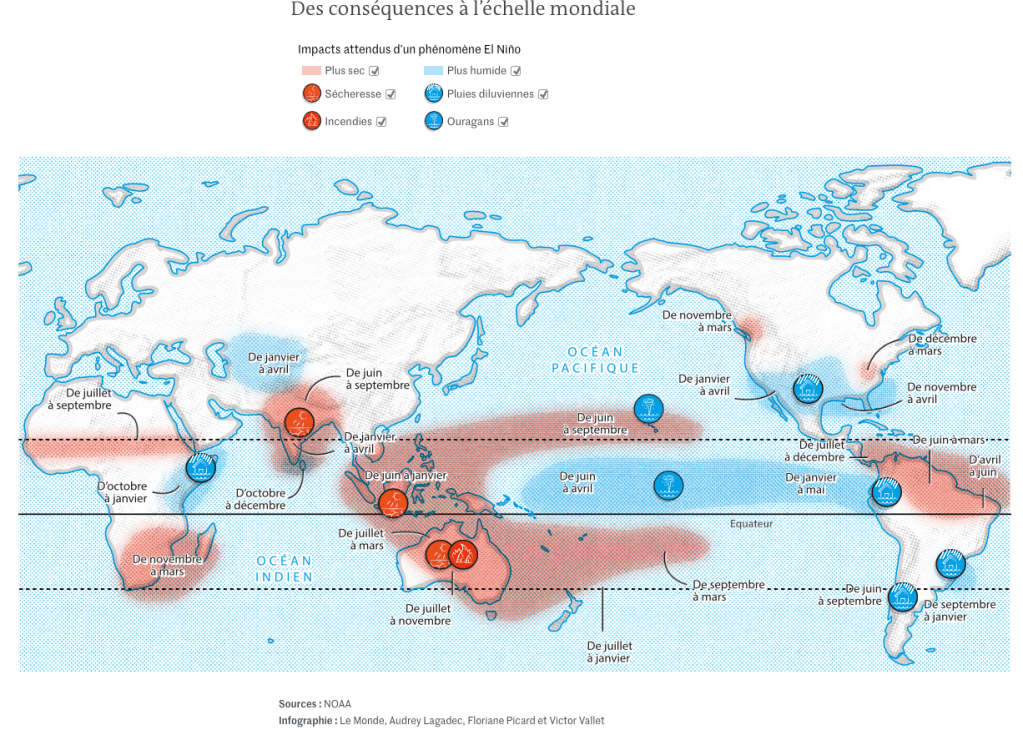

Des conséquences à l’échelle mondiale

Impacts attendus d’un phénomène El Niño

Sources : NOAA

Infographie : Le Monde, Audrey Lagadec, Floriane Picard et Victor Vallet

Tout dépendra de la force de l’« enfant ». Début juillet, l’OMM l’évaluait « au moins modérée ». Ce n’est qu’à la fin de l’été que les prévisionnistes sauront si le monde est confronté à un « super-El Niño ». Derrière ce superlatif se cache une hausse des températures de surface du Pacifique équatorial d’au moins 2 °C (souvent 3 °C ou 4 °C), contre 1 °C pour un El Niño classique. De quoi entraîner des effets décuplés, comme ce fut le cas pour les quatre précédents « super-El Niño » : 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 et 2015-2016. Dans ce cas, la barre de 1,5 °C de réchauffement, la limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris sur le climat, pourrait être franchie temporairement en 2023 ou 2024.

Irréguliers et pluriannuels

El Niño est devenu une vedette médiatique. Mais son fonctionnement et ses conséquences, et surtout l’impact du dérèglement climatique sur cette perturbation, renferment encore des parts de mystère. A la différence des saisons, El Niño et La Niña sont irréguliers et pluriannuels, avec une composante chaotique, d’où la difficulté à saisir l’ensemble de leurs caprices.

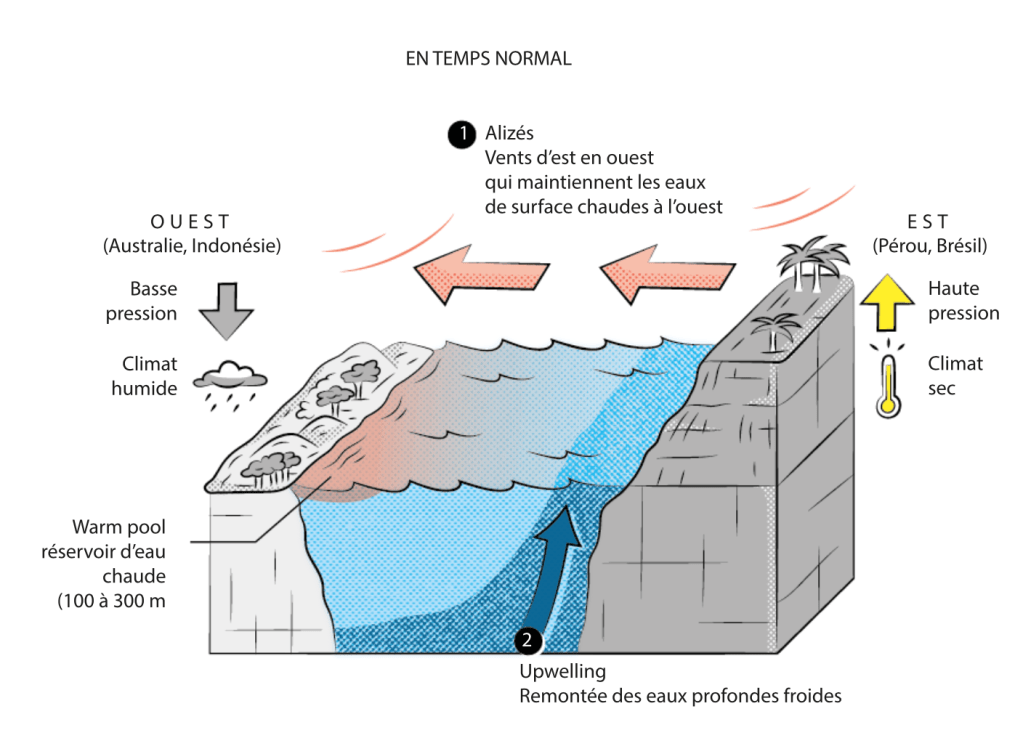

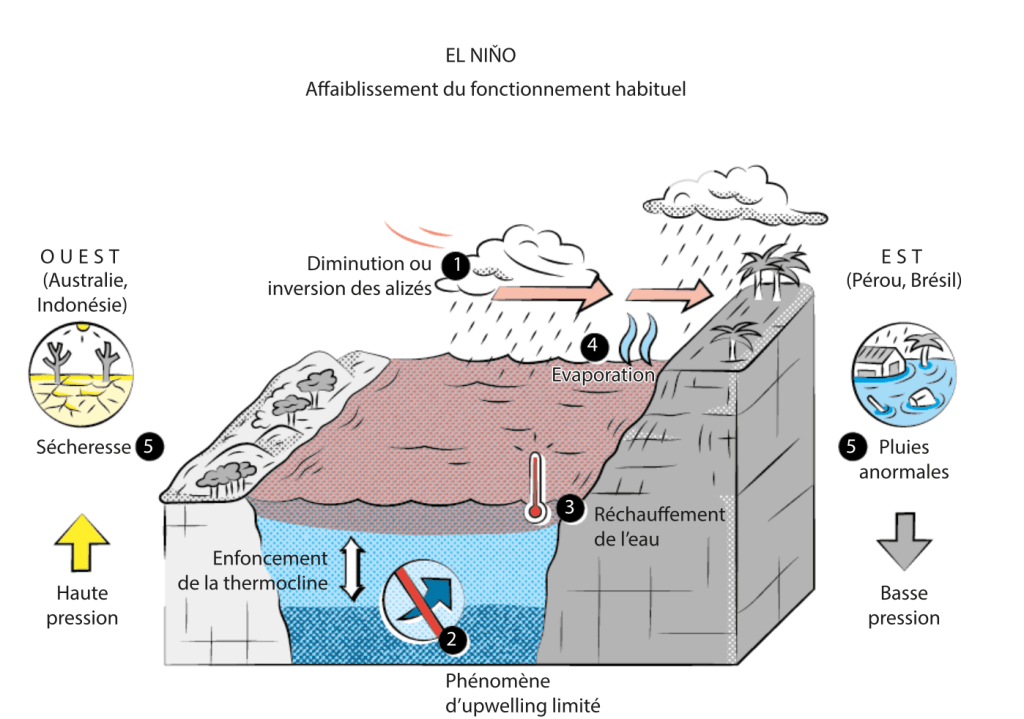

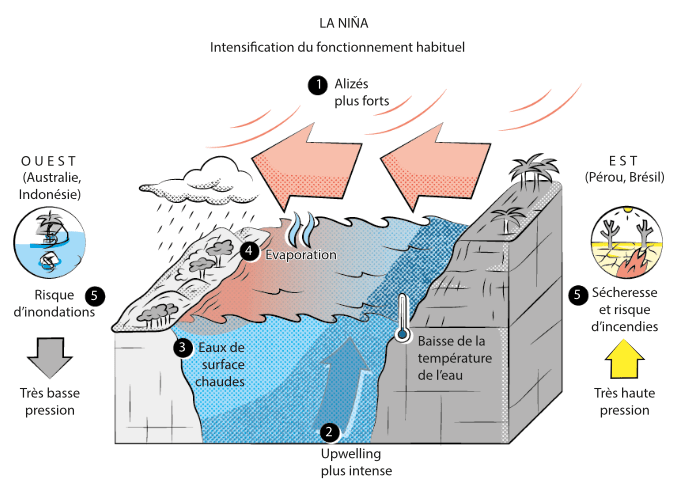

Plonger dans leur mécanique, si complexe qu’aucun scientifique ne l’explique de la même manière, implique d’abord de parcourir les trois phases du cycle ENSO. En temps normal, les alizés, vents soufflant d’est en ouest, maintiennent des eaux chaudes (dépassant les 28 °C) dans l’ouest du Pacifique, près de l’Indonésie, formant ainsi un vaste réservoir d’eau chaude appelé warmpool en anglais. En parallèle, ils provoquent la remontée d’eaux froides des profondeurs dans l’est du Pacifique et le long des côtes sud-américaines, un phénomène connu sous le nom d’upwelling.

Il en découle une importante différence de températures entre l’ouest et l’est, à laquelle sont associées des différences de pression. Ces pressions sont plus élevées dans l’est (Tahiti, en Polynésie française) que dans l’ouest du Pacifique (Darwin, en Australie), ce qui « permet de maintenir l’intensité des alizés », explique Jérôme Vialard, océanographe à l’Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL), à Paris. Il faut imaginer une « danse » entre l’océan et l’atmosphère, lors de laquelle les deux partenaires « doivent être en phase », tente Michael McPhaden, scientifique à l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

El Niño et La Niña rompent ce pas de deux. Le premier affaiblit la dynamique, tandis que la seconde la pousse à ses extrêmes, sans que l’on sache d’où provient le premier déclencheur de la perturbation entre l’océan et l’atmosphère. « Cela revient à se demander qui est apparu en premier entre la poule et l’œuf », estime Michelle L’Heureux, climatologue à la NOAA.

Avant El Niño, la chaleur s’accumule sous la warmpool, entre 100 et 300 mètres de profondeur. « Le phénomène que le système climatique a trouvé pour évacuer cette chaleur, c’est El Niño », explique Eric Guilyardi, océanographe et climatologue à l’IPSL. Sous l’effet de coups de vent d’ouest – des variations rapides et peu prévisibles de l’atmosphère –, ces eaux chaudes sont poussées vers le centre du Pacifique. Ces vents enfoncent aussi la thermocline dans l’est du Pacifique, c’est-à-dire la séparation entre les eaux chaudes de surface et celles froides des profondeurs, et limite la remontée d’eaux fraîches le long du Chili et du Pérou.

« Comme un couple qui s’engueule »

Le gradient de température entre ouest et est se réduit, de même que la différence de pression, ce qui affaiblit les alizés, et donc accélère encore le déplacement d’eau chaude vers l’Amérique, dans une forme de cercle vicieux. Fini la danse.« C’est un peu comme un couple qui s’engueule, compare Jérôme Vialard. L’océan est un peu chaud, l’atmosphère réagit, et ça s’emballe. » Cette variation des différences de pression s’appelle l’oscillation australe, d’où le nom d’ENSO. L’affaiblissement des alizés évacue également la chaleur de l’équateur vers les pôles. « Quand il n’y a plus de fuel, El Niño s’arrête », explique Matthieu Lengaigne.

A l’inverse, pendant La Niña, les alizés se renforcent, entraînant une accumulation d’eau chaude dans l’ouest du Pacifique et une remontée d’eau froide dans l’est, toutes deux plus importantes. Le gradient thermique entre les deux rives s’accentue, et des températures plus basses que la normale apparaissent dans le Pacifique centre et est.

El Niño et La Niña, s’ils peuvent s’apparenter à Janus, le dieu romain à deux visages, ne sont en réalité pas symétriques. Certes, ils ont tous deux tendance à se développer durant notre printemps, à atteindre leur intensité maximale en hiver, puis à s’affaiblir au printemps ou au début de l’été suivant. « Mais les épisodes El Niño tendent à être moins longs et moins prévisibles que La Niña, et plus forts et plus décalés dans l’est du Pacifique équatorial », précise Jérôme Vialard.

Les phénomènes El Niño eux-mêmes ne sont jamais identiques. Les scientifiques ont tenté de les classifier selon la région où ils connaissent leur intensité maximale. En 2004, les épisodes du centre du Pacifique sont renommés « Modoki » par le chercheur Toshio Yamagata, de l’université de Tokyo. Soit, en japonais, « semblable mais différent », pour les distinguer des El Niño « canoniques », ceux de l’est. « En réalité, cette séparation n’est pas si tranchée. On est plutôt face à un continuum, juge Matthieu Lengaigne. Mais El Niño surprend à chaque fois. »

A chaque nouvel épisode, tous les maux de la planète lui sont mis sur le dos. « C’est devenu une sorte de blague. Si l’on ne comprend pas l’origine d’un événement, on dit que c’est la faute d’El Niño », dit en souriant Michael McPhaden. De fait, El Niño et La Niña ont des impacts sur l’ensemble des continents, en raison de ce que les scientifiques appellent des téléconnexions, des anomalies climatiques situées à grande distance les unes des autres, mais liées à la manière d’un engrenage.

Chacun de ces « enfants » étant unique, les conséquences que ceux-ci entraînent s’avèrent très différentes, souvent négatives mais parfois aussi positives. De manière générale, lors d’El Niño, le déplacement des masses d’eau chaudes vers l’est du Pacifique provoque des sécheresses et des risques accrus d’incendie en Australie, en Indonésie, en Inde et plus largement dans le sud-est de l’Asie, où les précipitations de la mousson diminuent. « La récolte de riz peut être réduite de moitié en Indonésie », prévient Eric Guilyardi. A l’inverse, le phénomène peut entraîner davantage de pluies diluviennes, et donc des inondations, dans certaines régions de l’Amérique du Sud, de la Corne de l’Afrique et de l’Asie centrale.

Traumatisme au Pérou en 1972

Dans l’est du Pacifique, El Niño rend inefficace la remontée d’eaux plus froides et riches en nutriments. Moins de nutriments signifie moins de phytoplancton, ce qui affame toute la chaîne alimentaire. Certaines espèces migrent, mais d’autres ne peuvent pas survivre.

S’il y a bien une espèce frappée de plein fouet par El Niño, c’est l’anchois du Pérou. Ce petit poisson gras, riche en protéines, est le plus pêché du pays et l’une des principales ressources halieutiques au monde. Il fait du Pérou le premier producteur mondial de farine de poisson, lui assurant la quatrième ressource de son produit intérieur brut. Mais, lorsque survient la phase chaude d’ENSO, le zooplancton et le krill (un petit crustacé) peuvent être décimés, et donc les anchois qui les mangent. L’épisode de 1972-1973 avait par exemple réduit la pêche à néant et reste un traumatisme national.

« Tout dépend du type d’El Niño, rectifie Arnaud Bertrand, écologue marin à l’IRD, qui a coordonné une étude pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, sur les conséquences du phénomène pour la pêche et l’aquaculture. Les El Niño situés dans le centre du Pacifique peuvent n’avoir aucun impact sur le Pérou, ceux de l’est sont défavorables, et ceux extrêmes sont souvent catastrophiques. » D’autres facteurs interviennent, comme la surpêche ou des décennies plus ou moins favorables. Les flottes industrielles péruvienness’inquiètent face à la perspective d’une absence d’ouverture de la pêche à la fin de l’année, ajoute Arnaud Bertrand. A l’inverse, d’autres espèces sont favorisées, s’épanouissant dans les eaux plus chaudes du pays, comme les crevettes, les langoustes ou les thons.

El Niño ne craint pas de s’attaquer aussi à un autre grand maître du climat : les jet-streams, ces puissants vents de haute altitude parcourant la planète. En présence de l’« enfant », ces derniers se déplacent vers le sud et s’intensifient. Conséquence : le nord des Etats-Unis a tendance à être plus chaud que la moyenne, tandis que le sud, de la Californie à la Floride, devient plus frais et plus humide, ce qui peut s’avérer profitable.

Les colères de l’« enfant terrible du Pacifique » ont régulièrement des effets dévastateurs sur les coraux, dont elles accélèrent le blanchissement. S’il facilite la formation d’ouragans dans le centre et l’est du Pacifique (touchant entre autres la Polynésie française ou Hawaï), il fait au contraire obstacle à cette dernière dans l’Atlantique, épargnant cette fois les Caraïbes. La France métropolitaine et l’Europe de manière plus générale ne sont, en revanche, pas touchées, dans la mesure où d’autres influences l’emportent, comme la température de l’Atlantique. El Niño entraîne aussi de véritables maux, au sens médical : il favorise régulièrement les épidémies dans plusieurs régions du monde. Cette année, l’Organisation mondiale de la santé craint en particulier une hausse du choléra, du paludisme ou de la dengue.

Facteur d’inégalités mondiales

La planète peine à se relever de tels fléaux. « El Niño entraîne un ralentissement économique pendant au moins cinq ans et peut-être plus de dix ans », explique Christopher Callahan, doctorant en géographie à l’université de Dartmouth (Etats-Unis). Il est le coauteur d’une étude publiée dans la revue Science, en mai, qui a examiné les conséquences des El Niño de 1982-1983 et 1997-1998 sur l’activité économique de 147 pays, pour la première fois sur une très longue période. Résultat : l’économie mondiale a perdu respectivement 4 100 milliards et 5 700 milliards de dollars (soit 3 700 milliards et 5 200 milliards d’euros) au cours de la demi-décennie suivante, plus de cent fois l’estimation des précédentes recherches. La plus grande partie de la note est payée par les pays tropicaux en développement, comme le Pérou, l’Equateur, l’Indonésie ou les Philippines. « El Niño renforce les inégalités mondiales liées au changement climatique », observe Christopher Callahan.

Si, globalement, les effets sont opposés pour La Niña, en général « El Niño a plus d’impact » que sa jumelle, assure Michael McPhaden. C’est peut-être pour cela que l’histoire connue d’El Niño date de plusieurs siècles, tandis que celle de La Niña se résume à quelques décennies. Une période brève, dans tous les cas, comparée à un cycle ENSO qui dure depuis au moins des millions d’années.

Le débat fait rage parmi les géologues, archéologues ou historiens : El Niño a-t-il eu un rôle dans la chute de certaines civilisations anciennes des Amériques, comme les Moche, les Chimu ou les Incas ? S’il reste « difficile d’établir des liens de causalité exacts », certains de ces déclins correspondent à des « périodes de forte activité du cycle ENSO », entraînant de longues périodes de sécheresse, entrecoupées de grandes inondations, selon George Adamson, professeur de géographie au King’s College de Londres et coauteur du livre El Niño in World History (« El Niño dans l’histoire du monde », Palgrave Macmillan, 2018, non traduit). Gabriel Prieto, professeur assistant en anthropologie à l’université de Floride, bat en brèche cette idée. « Aujourd’hui, nous savons que ces civilisations ont appris à vivre et à tirer parti de l’ENSO sur les plans politique, religieux et économique », assure-t-il.

Le phénomène fait son entrée dans le domaine scientifique en 1891, grâce à la jeune société géographique de Lima, au Pérou. Ses géographes associent les pluies diluviennes qui s’abattent cette année-là sur la région désertique du nord du pays à la présence, le long des côtes, d’eaux anormalement chaudes.

Ce courant est connu depuis des siècles par les pêcheurs de Paita, une ville du nord du pays. Ils l’ont affectueusement surnommé « el corriente del Niño » parce que cet « enfant », qui se manifeste chaque année au moment de Noël, convoie des espèces tropicales recherchées, comme les dorades coryphènes, les thons albacores, les poulpes ou les crevettes. El Niño est alors vu comme une bénédiction, une période d’abondance. « Pour ces pêcheurs artisanaux, la diminution de la biomasse d’anchois n’était pas un problème », explique George Adamson.

Production de guano en chute

Le « petit Jésus » sera progressivement diabolisé. D’abord au début du XXe siècle, en raison de l’exploitation du guano, une ressource de première importance au Pérou. La production de cet engrais, à partir des excréments d’oiseaux, pâtit des épisodes El Niño : ses pluies abondantes lessivent les fientes, et les eaux chaudes font souvent chuter les populations d’anchois, proies de choix des volatiles. Ensuite, l’industrialisation de la pêche, à partir des années 1950, achève de donner un statut d’ennemi à El Niño, le transformant également en bouc émissaire pour masquer les ravages de la surpêche.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La folle richesse du courant marin de Humboldt, à l’origine d’une pêche miraculeuse désormais menacéeAjouter à vos sélections

Ajouter à vos sélections

A ce moment-là, les scientifiques commencent à reconstituer le puzzle d’El Niño. Ils comprennent que les pluies diluviennes et le courant chaud procèdent d’un même phénomène à l’échelle du Pacifique équatorial. L’appellation « El Niño » sera alors réservée aux seuls événements exceptionnels, et non plus au courant annuel.

En parallèle, Gilbert Walker, directeur des observatoires de l’Inde, découvre, dans les années 1920, un mouvement de bascule entre les pressions et les précipitations, qu’il appelle l’oscillation australe. Il faudra attendre quatre décennies de plus pour que Jacob Bjerknes, un météorologue norvégien, montre qu’El Niño et l’oscillation australe sont en réalité liés.

Le terme pour qualifier la phase froide d’ENSO intervient encore plus tard. Au départ, des scientifiques suggèrent « El Viejo » (« le vieux » en espagnol) ou l’« anti-Niño ». Finalement, en 1985, le climatologue sud-africain George Philander propose « La Niña », qui restera. « Le phénomène ENSO devient alors genré, El Niño étant présenté comme dominant et plus destructeur, ce qui a longtemps masqué que La Niña crée aussi d’importants ravages », précise George Adamson.

A cette époque, la prévision de ce phénomène chaotique est balbutiante et connaît quelques ratés. Comme l’épisode El Niño de 1982-1983, que les scientifiques n’ont pas pu anticiper. Les observations satellites venaient de débuter et, « de l’espace, tout paraissait normal », raconte Michael McPhaden. En réalité, leur vision était masquée par les gigantesques relargages d’aérosols causés par l’éruption volcanique du Chichon (Mexique), en 1982. Ce n’est qu’en octobre de cette même année qu’une campagne océanique découvre de fortes anomalies de températures de l’eau. « Quand on a compris, c’était trop tard », poursuit le scientifique. Le « El Niño du siècle », à l’époque, fera des dégâts considérables (fortes mortalités de coraux, pluies diluviennes sur les côtes péruviennes), d’autant plus importants que les pays n’ont pas pu se préparer.

Débats nourris

La prévision connaît alors un grand bond en avant. Aujourd’hui, un maillage de 4 000 bouées Argo et de 70 mouillages TAO, ainsi que des satellites, captent au plus près le moindre tressaillement des températures de l’eau, du vent, des pressions ou des précipitations et permettent de prévoir un épisode deux à trois mois avant le démarrage de celui-ci, puis d’en anticiper le pic six à huit mois à l’avance. Mais tous les mystères sont encore loin d’être résolus. « ENSO, c’est comme des poupées russes. A chaque fois qu’on en ouvre une, on en découvre une autre », s’amuse Michael McPhaden.

Lire aussi : Climat : le retour d’El Niño, « l’enfant terrible du Pacifique », jugé très probable cette année

La principale poupée que les scientifiques ne sont pas parvenus à ouvrir est celle du dérèglement climatique. Les derniers rapports du GIEC ont conclu que le réchauffement pourrait augmenter la variabilité des pluies associées à ENSO, mais soulignent une absence de consensus quant à l’évolution des températures de surface de la mer.

Depuis, d’autres travaux tendent à montrer une influence. Une étude de référence, publiée dans Nature Climate Change, début 2022, conclut que les émissions de gaz à effet de serre augmentent la variabilité d’ENSO, et donc entraînent plus de puissants El Niño et La Niña. La fréquence des forts El Niño doublerait ainsi d’ici à la fin du siècle, par rapport au XXe siècle, dans un scénario d’importante hausse des émissions de gaz à effet de serre, et augmenterait de 60 % avec la poursuite actuelle des politiques climatiques.

« Si l’on étudie des périodes de cent ans, et non pas trente ans comme l’a fait le GIEC, le signal du changement climatique est assez clair, 85 % des modèles indiquant une augmentation [de la fréquence des forts El Niño et La Niña] », explique Wenju Cai, premier auteur de l’étude et directeur scientifique de la recherche à l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (Australie). Une autre étude, dont il est le premier auteur, publiée en mai dans Nature Reviews Earth & Environment, suggère que le réchauffement pourrait déjà avoir contribué à l’augmentation du nombre des forts El Niño et La Niña depuis 1960. Des archives du climat, comme les coraux qui « conservent dans leur squelette un enregistrement de la température et de la salinité des océans tropicaux », ont permis de reconstituer les épisodes ENSO sur les sept mille dernières années et « montrent également une hausse depuis cinquante ans », selon Kim Cobb, climatologue à l’université Brown (Etats-Unis).

Le sujet fait toutefois encore fortement débat, notamment sur l’interprétation des coraux et sur la « précision des modèles climatiques pour reproduire l’océan Pacifique tropical », rappelle la climatologue Michelle L’Heureux. Les facétieux El Niño et La Niña n’ont pas fini de donner du fil à retordre aux scientifiques et des sueurs froides aux populations.

Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici.

https://geo.dailymotion.com/player/x96l1.html?video=x8mxf5e&customConfig%5BcustomParams%5D=

Histoire du Gulf Stream, courant marin fameux et symbole ambigu de la fragilité des pulsations terrestres

Par Stéphane Foucart Publié le 20 août 2023 à 17h54, modifié le 21 août 2023 à 01h56 https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2023/08/20/les-ambiguites-du-gulf-stream-courant-marin-et-symbole-du-lien-bienfaisant-entre-l-amerique-et-l-europe_6185999_3451060.html

Temps de Lecture 13 min. Read in English

Article réservé aux abonnés

- Offrir l’articleOffrir l’articleIl ne vous reste plus d’article à offrir ce mois‑ciPlus d’informations

Enquête« Les pulsations de la Terre » (1/6). Né dans le golfe du Mexique, le courant marin est censé jouer le rôle de trait d’union entre les continents américain et européen. En réalité, c’est un autre système de courants, menacé, qui réchauffe l’Atlantique nord.Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici.

Peter Schwartz et Doug Randall avaient prévenu : ce n’était pas une prévision, mais plutôt une expérience de pensée. Une catastrophe « inimaginable » qu’il était pourtant sage de se résoudre à envisager. Dans le rapport qu’ils remettent au Pentagone en octobre 2003, il y a presque vingt ans, les deux analystes cherchent à cerner les conséquences possibles d’un événement climatique abrupt, une de ces mauvaises surprises que pourrait nous réserver le réchauffement. Ils ne font pas dans la demi-mesure. Ils imaginent l’effondrement, entre 2010 et 2020, de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord – la fin de ce que nous appelons le Gulf Stream, ce grand courant marin qui peuple les imaginaires et les manuels de géographie depuis plus d’un siècle. Ils imaginent le tarissement de cette artère cachée dans l’océan qui pulse du Nouveau Monde vers l’Ancien une chaleur bienfaisante. Nous l’avons tous appris à l’école : c’est elle qui fait que, le long du même parallèle, on a des vignes à Bordeaux et quatre mois par an d’hiver glacial à Montréal.

Schwartz et Randall se posent la question que nombre de collégiens se sont posée un jour en cours de géographie : que se passerait-il si, tout à coup, ce grand courant s’arrêtait ? « L’effet climatique immédiat se traduit par des températures plus fraîches en Europe et dans une grande partie de l’hémisphère Nord, ainsi que par une chute spectaculaire des précipitations dans de nombreuses régions agricoles et peuplées », écrivent les deux analystes du Pentagone.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

L’hémisphère Sud cuit à l’étouffée, mais le nord de l’Europe s’assèche et grelotte, au point que les Scandinaves cherchent à migrer vers le sud. Des conflits internes à l’Union européenne (UE) surviennent bientôt pour l’accès à l’eau douce. L’UE est si affaiblie qu’elle ouvre la porte à la Russie en 2018, selon le scénario de Randall et Schwartz. En 2025, elle est « au seuil de l’effondrement » et on assiste à une « intensification des migrations vers des pays méditerranéens comme l’Algérie, le Maroc, l’Egypte et Israël ».

Des Européens désespérés traversant la Méditerranée pour trouver refuge en Afrique du Nord et au Levant ? Un tel renversement des flux migratoires rappelle forcément quelque chose à tout amateur de film catastrophe. Dans l’une des dernières scènes du Jour d’après (2004), de Roland Emmerich, le premier blockbuster évoquant le changement climatique, ce sont des hordes de citoyens des Etats-Unis qui passent la frontière mexicaine, fuyant le blizzard sans fin, les tempêtes et les calamités du petit âge glaciaire qui s’est installé sur l’Amérique du Nord depuis l’effondrement du courant de l’Atlantique.

Des prières en hommage

Gare, donc, à sa disparition ! Le Gulf Stream est bien plus qu’un courant marin : dans l’imaginaire collectif, il est aussi le symbole du lien bienfaisant, vital, entre deux continents. Le Gulf Stream, c’est l’Europe qui remercie l’Amérique.« Dans ma famille, de tradition catholique, nos prières se devaient de rendre hommage à Dieu (pour l’ensemble de son œuvre), et tout de suite après au Gulf Stream, raconte Erik Orsenna dans son bel essai sur le sujet, Portrait du Gulf Stream (Seuil, 2005). Chaque fois que nous sortions, grelottants, de nos bains glacés de Bretagne, une grand-mère ou une tante était là pour s’exclamer : “Remercie donc le Gulf Stream ! Sans lui, notre mer serait froide.” »

Le climat de l’Europe de l’Ouest – voire de tout l’hémisphère Nord – dépend-il à ce point de ces eaux chaudes venues du golfe du Mexique ? Avant toute tentative de réponse, il faut commencer par débarrasser le Gulf Stream de sa mythologie. Car, contrairement à ce dont la majorité d’entre nous est convaincue depuis la plus tendre enfance, il ne baigne pas les côtes européennes pour les envelopper de sa chaleur bienfaisante et, changement climatique ou non, il ne s’arrêtera pas de sitôt.

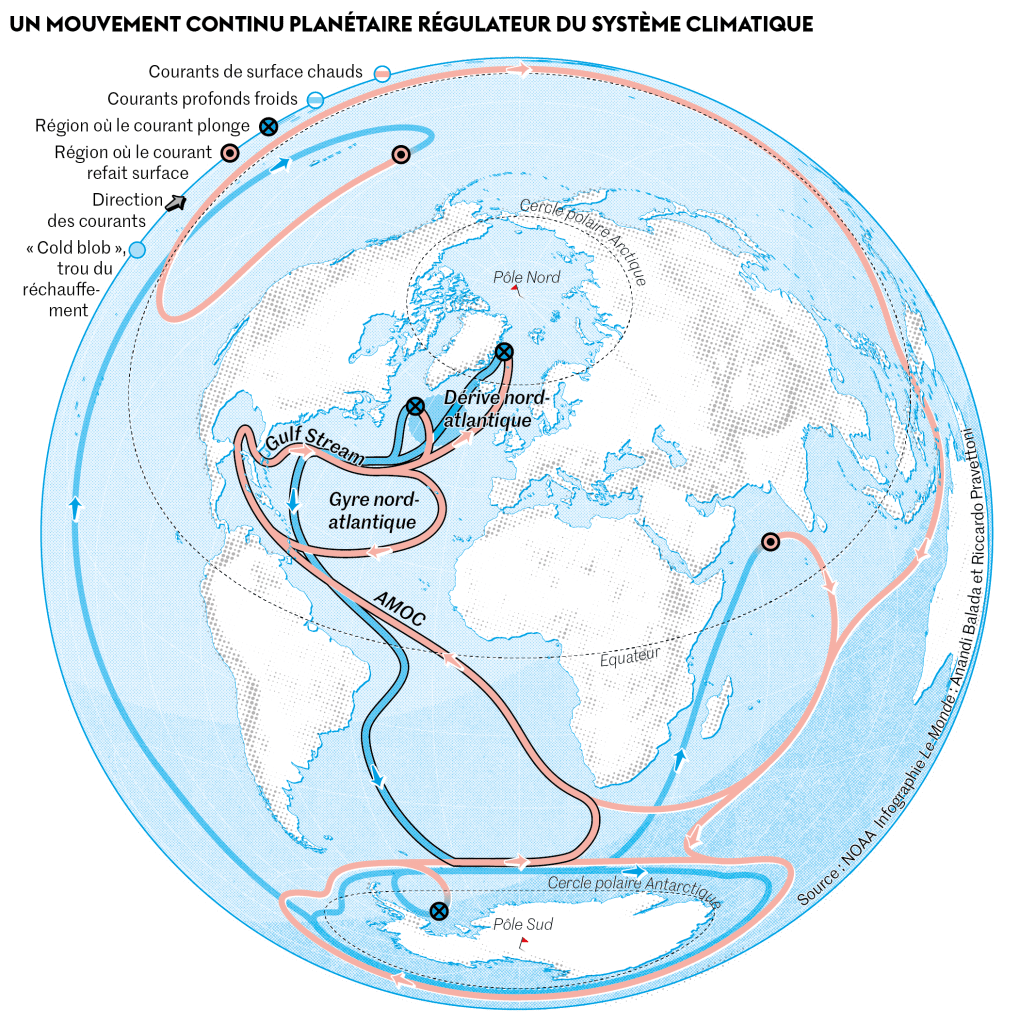

« Il y a toujours une ambiguïté dans ce qu’on appelle “Gulf Stream”, rappelle le climatologue Edouard Bard, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Evolution du climat et de l’océan. Stricto sensu, le Gulf Stream est un courant chaud de surface, poussé par les vents et orienté par la rotation de la Terre. Il naît au niveau du golfe du Mexique et remonte les côtes américaines, qu’il quitte au niveau de la Caroline du Nord pour se poursuivre jusqu’au milieu de l’Atlantique. » En avril 2004, alors que la presse faisait des gorges chaudes du rapport de Schwartz et Randall, le grand océanographe Carl Wunsch (MIT) écrivait dans Nature que, pour avoir la peau du Gulf Stream, il faudrait « arrêter soit le système des vents, soit la rotation de la Terre, soit les deux ». Ce n’est pas pour demain.

Une fois au centre de l’Atlantique, deux flux prennent la suite. Le premier, le « gyre nord-atlantique », est un courant de surface formant une boucle qui s’enroule dans le sens horaire, et passe au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest. Le second, la « dérive nord-atlantique », est celui qui nous intéresse. C’est l’un des bras d’un système de courants appelé « circulation méridienne de retournement de l’Atlantique » (AMOC pour les intimes, acronyme de l’anglais Atlantic meridional overturning circulation).

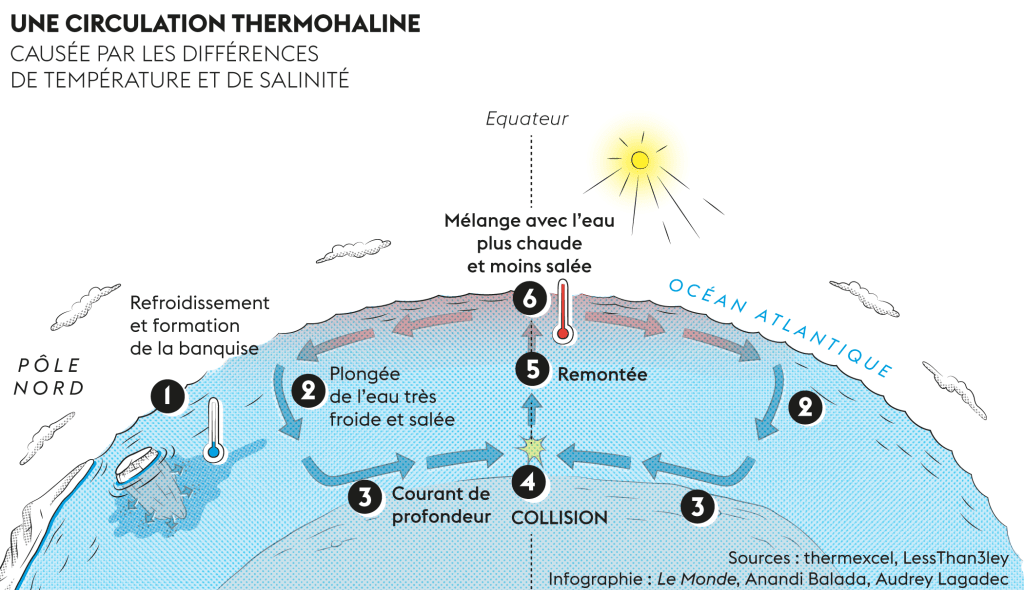

Confusion habituelle

L’AMOC achemine une quinzaine de millions de mètres cubes d’eau par seconde vers l’Atlantique Nord, explique l’océanographe et climatologue Stefan Rahmstorf, du Potsdam Institute for Climate Impact Research, de l’eau qui, « en se refroidissant, transfère de grandes quantités de chaleur dans l’atmosphère, s’alourdit et devient suffisamment dense pour plonger dans les profondeurs de l’océan, un processus appelé “formation d’eaux profondes” ». Schématiquement, cette formation d’eaux profondes, nécessaire au transfert de chaleur à l’atmosphère, intervient pour une grande part entre la pointe sud du Groenland et les côtes de l’Europe de l’Ouest.

On l’a compris : vouloir parler du Gulf Stream, c’est se condamner à parler de ce qu’il n’est pas, mais avec quoi il est toujours confondu. « Quand je parle de l’AMOC, je ne parle bien sûr pas du Gulf Stream, mais, dans l’esprit du grand public, c’est probablement bien du Gulf Stream qu’il est question », plaisante Stefan Rahmstorf, qui ajoute qu’il n’est pas possible de dissocier complètement les deux phénomènes. Toujours est-il que c’est l’AMOC qui réchauffe les hautes latitudes de l’Atlantique, et non le Gulf Stream. Et ce n’est pas le Gulf Stream qui est menacé par le réchauffement, mais, là encore, l’AMOC.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

A la différence du Gulf Stream, son moteur n’est ni le vent ni la rotation de la Terre, mais les différences de densité de l’eau – selon qu’elle est plus ou moins chaude et/ou salée. La découverte de ce « moteur thermohalin », capable de déplacer des masses d’eau en l’absence de toute intervention mécanique, est celle d’un naturaliste italien injustement méconnu, Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730), qui passa quelques mois sur les rives du Bosphore en 1679. L’intéressé était là pour des raisons diplomatiques, mais il s’intéressait aussi à un curieux phénomène, bien connu des pêcheurs de la zone depuis le VIe siècle de l’ère chrétienne : « Les filets de pêche lancés de la proue des bateaux ancrés dans le canal refaisaient surface derrière le bateau si on les laissait s’enfoncer à une certaine profondeur », racontent Bruno Soffientino et Michael Pilson (université de Rhode Island) dans un bel article publié en 2005 par la revue Oceanography.

En surface, le courant allait dans un sens. En profondeur, il se déplaçait en sens inverse. Agé d’à peine plus de 20 ans, Marsigli mesure les différences de salinité des deux mers connectées par le Bosphore – la mer Noire et la mer de Marmara – et reproduit schématiquement cette configuration dans une boîte pourvue de deux compartiments, chacun étant rempli avec une eau de salinité différente, séparés par une paroi percée de deux ouvertures : l’une au fond, l’autre au niveau de la ligne d’eau. Au fond, l’eau la plus dense coule vers la plus légère, et, en surface, c’est le contraire. Comme dans le Bosphore et, dans une certaine mesure, dans tous les océans de la planète.

Un nain climatique

C’est dans l’Atlantique Nord que le moteur thermohalin commence à avoir des ratés. Car, à mesure que le réchauffement se poursuit, c’est dans cet océan que les eaux douces des glaciers d’Europe et de la calotte du Groenland s’écoulent. Sa teneur en sel chute. Plus légères, ses eaux plongent moins volontiers vers l’océan profond, restent en surface et bloquent ainsi l’ascension vers le nord d’eaux plus chaudes. Le Gulf Stream, lui, continue ne varietur.

Il faut donc bien le reconnaître : en dépit de ce dont la majorité d’entre nous est persuadée, le célèbre « courant du Golfe » est un nain climatique. S’il occupe aujourd’hui un tel espace dans nos imaginaires, ce n’est pourtant pas par hasard. Sa mythologie prospère sur les liens culturels et commerciaux étroits entre l’Amérique du Nord et l’Europe – des liens qui ont longtemps tenu à l’efficacité de la navigation dans l’Atlantique Nord.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le système des courants de l’océan Atlantique au bord de la ruptureAjouter à vos sélections

Ajouter à vos sélections

Dès le début du XVIe siècle, les conquistadors remarquent qu’un puissant courant rend délicat l’accostage sur certaines côtes, en particulier celles de l’actuelle Floride. Dans les années 1760, le naturaliste, inventeur, diplomate et homme politique Benjamin Franklin (1706-1790), l’un des pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique, est maître général adjoint des postes des colonies britanniques. Il endure les plaintes incessantes des commissaires aux douanes : les packet boats (plus tard francisé en paquebots), qui acheminent courrier et passagers au départ de Falmouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre, jusqu’à New York, mettent deux semaines de plus pour leur voyage que les navires de commerce qui quittent Londres pour Newport, non loin de Boston (à deux jours de diligence de New York). Situation d’autant plus intrigante que non seulement les navires marchands sont réputés moins rapides, mais qu’ils doivent par surcroît descendre la Tamise et traverser la Manche avant d’attaquer la traversée de l’océan.

En 1768, à Londres, Benjamin Franklin s’ouvre de cette étrangeté à son ami et lointain cousin Timothy Folger, capitaine de vaisseau à Nantucket, la grande île au large de Newport. Réponse du marin : les baleiniers qui croisent dans la région depuis des lustres ont appris aux capitaines de vaisseaux débarquant à Newport à éviter un puissant courant montant du golfe du Mexique. Le « Gulph Stream », donc, comme l’écrit Franklin dans une lettre célèbre de 1768.

La connaissance empirique transmise par les chasseurs de baleines est d’autant plus utile que le grand courant est d’une puissance incomparable : des dizaines de kilomètres de large, sur une profondeur de plusieurs centaines de mètres, un débit de 90 millions de mètres cubes par seconde, des tourbillons et, tout au long de son trajet, une topographie changeante – des collines et des vallées dans la mer –, révélées ces dernières décennies par l’altimétrie satellite. Le Gulf Stream charrie plus d’eau que tous les fleuves de la Terre réunis.

Au cours de son entrevue avec Franklin, Folger pousse l’amabilité jusqu’à lui esquisser une carte du grand courant, la première à en donner la trajectoire et les contours. La « carte Franklin-Folger » sera imprimée l’année suivante à Londres, mais on en perdra la trace pendant deux siècles, au point que son existence sera remise en cause. En 1978, Philip Richardson, chercheur à la Woods Hole Oceanographic Institution, en retrouve deux copies à la Bibliothèque nationale de France.

Pourquoi la France ? En 1775, la guerre d’indépendance est déclarée entre le Royaume-Uni et ses treize colonies d’Amérique du Nord, et Benjamin Franklin est envoyé à Paris pour négocier le traité d’alliance franco-américaine. « Franklin voulait sans doute fournir des copies de sa carte aux navires français partant pour l’Amérique », écrit Philip Richardson dans l’article de Science qu’il publie en 1978 pour raconter sa découverte. Pour expliquer l’absence de toute copie retrouvée outre-Atlantique, Richardson avance que Franklin « pourrait les avoir fait détruire pour les soustraire à la British Navy ».

Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour qu’un autre capitaine de navire, Matthew Fontaine Maury (1806-1873), ne taille un nouveau costume au Gulf Stream – en même temps qu’il gravera dans le marbre la confusion avec l’AMOC. En 1855, cet officier de marine américain popularise dans un livre demeuré célèbre (The Physical Geography of the Sea, and Its Meteorology, Harper & Brothers) l’idée que le Gulf Stream serait une sorte de trait d’union climatique entre l’Amérique et l’Europe. Il « prend sa source dans le golfe du Mexique et se déverse dans les mers arctiques »,écrit Maury. « L’un de [ses] rôles bénéfiques (…) est de transporter la chaleur du golfe du Mexique, où sans cela elle deviendrait excessive, et de la distribuer dans les régions situées de l’autre côté de l’Atlantique, adoucissant le climat des îles Britanniques et de l’Europe de l’Ouest », ajoute-t-il.

Un million de milliards de watts

Si le Gulf Stream en lui-même n’a, on l’a vu, que peu à voir avec cette vertu dont Maury le pare le premier, la réalité du transfert de chaleur de l’Atlantique subtropical vers les hautes latitudes de l’Europe ne fait aucun doute. Depuis une vingtaine d’années, l’Atlantique Nord est bardé d’instruments de mesure qui non seulement l’attestent, mais qui estiment aussi toujours plus précisément l’ampleur du phénomène. « L’AMOC est sujet à une grande variabilité, mais on évalue le flux de chaleur moyen qu’il transfère à 1 pétawatt environ », explique Edouard Bard – 1 pétawatt, c’est 10 élevé à la puissance 15, soit 1 million de milliards de watts. Soit, à peu de chose près, la puissance de 600 000 réacteurs nucléaires de nouvelle génération. « Un tel flux d’énergie ne peut pas ralentir ou disparaître sans produire des effets majeurs sur l’ensemble du système climatique », dit M. Bard.

De fait, le ralentissement de l’AMOC fait l’objet de grandes inquiétudes dans la communauté scientifique, et aussi de grands débats. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime très probable que l’AMOC s’est affaibli ces dernières décennies et qu’il s’affaiblira au cours du XXIe siècle, avec une chute de 30 % à 40 % par rapport à son niveau préindustriel, en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le GIEC ne formule ces projections qu’avec une confiance limitée, en raison des difficultés des modèles climatiques à simuler le devenir de ces courants dans un monde plus chaud.

Aucun petit âge glaciaire n’est à attendre à brève échéance, comme l’imaginaient Schwartz et Randall dans leur rapport au Pentagone, ou Roland Emmerich dans son Jour d’après. Et une grande part des chercheurs estiment aujourd’hui abusif d’attribuer la douceur des hivers européens à la seule circulation des courants de l’Atlantique Nord. Pour autant, écrit le GIEC dans son dernier rapport, si l’effondrement de l’AMOC se produisait effectivement, « il entraînerait très probablement des changements brusques dans les régimes météorologiques régionaux et le cycle de l’eau, tels qu’un déplacement de la ceinture de pluie tropicale vers le sud, un affaiblissement des moussons africaines et asiatiques et un renforcement des moussons de l’hémisphère Sud, ainsi qu’un assèchement de l’Europe ».

« Un arrêt ou un fort affaiblissement de l’AMOC provoquerait des variations climatiques très contrastées suivant les zones géographiques, qui moduleraient le réchauffement en fonction des régions et redistribueraient les précipitations, précise Edouard Bard. Cela pourrait poser d’énormes problèmes dans les discussions internationales sur le climat, ainsi que pour la communication au grand public, car on entendrait forcément dire que les scientifiques “blâment” toujours le changement climatique anthropique, qu’il fasse chaud, froid, humide ou sec… »

Au reste, l’arrêt de l’AMOC dans le siècle en cours est « très improbable », selon le GIEC. Soit, dans le jargon du groupe d’experts, une probabilité inférieure à une chance sur dix. Cela en rassure certains. Mais, comme d’autres scientifiques, Stefan Rahmstorf s’inquiète de la faible prévisibilité du phénomène au regard des effets abrupts et majeurs qu’il pourrait avoir sur les sociétés humaines et les écosystèmes, bien au-delà des changements graduels que l’on attend généralement du réchauffement. « Nous savons que l’AMOC est sujet à un point de bascule, c’est-à-dire un niveau de réchauffement au-delà duquel son effondrement est irréversible, mais nous ne savons pas où se situe ce seuil », précise M. Rahmstorf.

« Trou du réchauffement »

Pour l’océanographe allemand, un indice ne trompe pas : depuis un siècle, toutes les régions de la planète se sont réchauffées, à l’exception d’une seule, dans l’Atlantique Nord, qui s’est… refroidie. Au milieu du dégradé de rouges des « cartes de chaleur » montrant l’évolution des températures depuis un peu plus d’un siècle à la surface du globe, une singulière tache bleue colore l’océan, au sud-est du Groenland. Ce « trou du réchauffement » – les Anglo-Saxons parlent de cold blob – est ce qui est attendu d’un ralentissement de l’AMOC. « Mais les modèles climatiques actuels n’obtiennent pas ce refroidissement pour le niveau de réchauffement atteint aujourd’hui », précise Stefan Rahmstorf. Ce trou du réchauffement – dont le lien avec le ralentissement de l’AMOC reste débattu – est aussi un trou dans la connaissance du système climatique et de ses instabilités.

L’inquiétude est ancienne. En juillet 1987, douze ans après avoir inventé l’expression « global warming », le grand géochimiste et océanographe américain Wallace Broecker (université Columbia) mettait déjà en garde, dans Nature, contre les « surprises désagréables » susceptibles de résulter des interactions entre l’atmosphère, l’océan et les glaces dans un monde en réchauffement. Il soulignait précisément les bouleversements abrupts qui pourraient résulter d’une interruption de l’AMOC.

Depuis, les carottes forées dans les sédiments marins et dans les glaces du Groenland et de l’Antarctique, qui recèlent les détails des climats du passé, ont montré toute l’importance de l’AMOC dans le climat mondial. « Ces enregistrements indiquent qu’à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque de grandes quantités de glaces s’écoulent dans l’Atlantique Nord, en réduisent la salinité et y bloquent la formation d’eaux profondes, les températures moyennes de l’hémisphère Nord ont tendance à chuter transitoirement, explique Edouard Bard. Et, symétriquement, l’hémisphère Sud tend à se réchauffer. C’est ce qu’on appelle la “bascule bipolaire”, une sorte d’opposition de phase climatique entre les deux hémisphères. »

La circulation des courants de l’Atlantique Nord ne tisse donc pas seulement un lien climatique entre les tropiques et l’Europe de l’Ouest. Elle joue un rôle jusqu’au pôle Sud, en particulier par le flux de retour des eaux profondes qui plongent aux hautes latitudes de l’Atlantique Nord. Car celles-ci ne s’immobilisent pas au plancher de l’océan. Elles poursuivent leur trajet vers l’hémisphère Sud, toujours à grandes profondeurs, le long des côtes des deux Amériques.

Le premier à avoir observé cette connexion contre-intuitive est un certain Henry Ellis, capitaine d’un navire négrier qui, en 1751, croisait au large des côtes américaines par 25° de latitude nord. Le naturaliste et prêtre anglican Stephen Hales (1677-1761) lui avait confié une corde interminable au bout de laquelle un godet devait permettre de puiser de l’eau à grande profondeur, afin d’en mesurer la température. Dans le compte rendu de l’expérience qu’il adresse à son commanditaire, Ellis raconte que la température de l’eau décroît graduellement selon la profondeur jusqu’à 3 900 pieds (1 180 mètres). Ensuite, il a beau descendre toujours plus profondément son godet, jusqu’à dérouler complètement les 5 346 pieds (1 600 mètres) de câble dont il dispose, la température demeure stable, à 11 °C environ.

« Ces premières mesures de températures enregistrées dans les profondeurs de l’océan ont révélé que les eaux chaudes des régions tropicales et subtropicales sont confinées à une fine couche à la surface, explique Stefan Rahmstorf. La chaleur du soleil ne réchauffe pas les profondeurs comme on pourrait s’y attendre. » Pourquoi ? Ce que, sans le savoir, le capitaine Ellis venait de mesurer à des centaines de mètres sous son navire était la température du courant profond qui redescend de l’Arctique vers le pôle Sud, avant d’intégrer cette grande boucle que Wallace Broecker appelait « le grand tapis roulant de l’océan ». « Où commence, où finit le Gulf Stream ?, se demande Erik Orsenna dans son livre, en référence non au courant lui-même, mais à ce qu’il convoque immanquablement en nous. Autant demander à un cercle où il naît, et où il meurt. »Retrouvez tous les épisodes de la série « Les pulsations de la Terre » ici.