L’ONG Pollinis met en garde contre la dangerosité potentielle des pesticides génétiques

Alors que l’Europe négocie la fin des pesticides chimiques, dangereux pour les pollinisateurs et les humains, une nouvelle famille émerge : les pesticides génétiques à ARNi. Une analyse de l’ONG Pollinis révèle l’étendue de leurs effets « hors cibles ».

Agroécologie | Aujourd’hui à 06h00 | F. Gouty

Les victimes ne sont pas toujours les cibles. Cet axiome pourrait peut-être constituer le constat dressé par un nouveau rapport publié, ce mardi 20 juin, par l’ONG Pollinis à l’encontre des nouveaux pesticides génétiques émergents. En 2020 et en 2021, la France a accueilli au moins trois expérimentations privées en plein champ de cette nouvelle génération de substances dites phytosanitaires : des pesticides à ARN interférents (ARNi). Ces produits sont censés s’attaquer à l’expression génétique de fonctions vitales de certains insectes ravageurs. Néanmoins, par effet de similarité, ils sont tout à fait susceptibles de faire de même pour d’autres insectes pollinisateurs, non-ravageurs et donc non-ciblés – voire d’autres espèces.

Une affaire de « silençage génétique »

Une molécule ARN, en particulier l’ARN dit « messager » (ARNm), résulte de la lecture d’un gène. Elle constitue, au niveau cellulaire, une sorte d’ordre à traduire en action, sous la forme d’une protéine. C’est par cette procédure d’expression génétique que des fonctions vitales sont réalisées à l’échelle d’un organisme entier. Une molécule de type ARNi vient s’arrimer à un ARNm ciblé, par reconnaissance d’une structure moléculaire spécifique, pour inhiber sa traduction en protéine. L’action qu’il est ainsi censé ordonner est empêchée.

Le but des pesticides qui ont recours à ce « silençage génétique » est la mort de l’organisme ravageur ciblé. Leurs ARNi vont inhiber l’expression d’un gène indispensable à sa survie. Un pesticide à ARNi peut, par exemple, bloquer la production d’une protéine nécessaire à la mue d’une chenille ravageuse en papillon, stade de développement seul à même de lui permettre de se reproduire. Pour cela, les fabricants tablent sur l’une de ces trois méthodes : la diffusion par pulvérisation d’un spray contenant de l’ARNi, sa sécrétion dans la sève, le pollen ou le nectar, par des plantes génétiquement modifiées (OGM) ou sa transmission, par infection de la plante ou directement du ravageur, par des micro-organismes eux aussi modifiés (bactéries, virus ou champignons).

Fort potentiel de dommages collatéraux

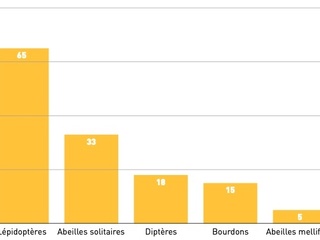

Nombre d’espèces par groupes de pollinisateurs potentiellement impactés par au moins un des 26 pesticides à ARNi.© Pollinis

L’ennui, selon Pollinis, est que ce genre de bricolage génétique cible des molécules ARNm (et indirectement des gènes) certes bien spécifiques mais souvent essentielles au fonctionnement d’un organisme qui se retrouvent, de ce fait, chez plusieurs espèces de manière plus ou moins identique. C’est pour en avoir le cœur net que l’association a tâché d’analyser le génome de différents insectes pollinisateurs et de comparer leur contenu aux séquences ciblées par l’action de pesticides à ARNi. En s’appuyant sur des études scientifiques et des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) validant cette méthode comparative, un degré d’homologie ou de similarité d’au moins 80 % a été jugé suffisant pour en déduire la production d’un effet « hors cible », identique chez une espèce non-ravageur à celui recherché chez un ravageur.

Résultat ? Sur 26 pesticides génétiques (encore au stade de développement ou en cours de commercialisation) étudiés, quatorze pourraient causer des effets mortels touchant jusqu’à 136 pollinisateurs non-ravageurs, sur le millier d’entre eux dont le génome a été comparé. « Il s’agit d’une infime partie de la richesse de tous les pollinisateurs vivants à travers le monde et reste donc peu représentative des dangers globaux que peuvent causer ces substances », souligne Vanessa Mermet, directrice des campagnes chez Pollinis. De surcroît concernant des espèces menacées dont nous n’avons souvent pas encore séquencés le génome. » Certains groupes sont davantage soumis à ces effets « hors cibles » que d’autres : les abeilles solitaires et les lépidoptères (connus sous la forme de papillons) pourraient être victimes de dix à onze de ces 26 produits.

Du reste, certaines séquences génétiques ciblées par ces pesticides à ARNi « se retrouvent aussi à des niveaux élevés de similarité (entre 60 à 70 %) chez d’autres types d’organismes, comme des poissons ou des nématodes aquatiques », indique Vanessa Mermet. Si cela montre l’ampleur potentielle de cette dangerosité collatérale, cela atteste surtout du manque criant de connaissances dont relèvent ces substances censées pourtant être « précises ». Et si dans le cas des plantes OGM à ARNi, il est établi qu’elles secrètent la substance durant toute leur durée de vie, rien n’est a priori connu de leur persistance dans l’eau ou dans le sol. « Cela montre à quel point personne n’est prêt, scientifiquement ou au niveau réglementaire, pour leur utilisation à une échelle grandeur nature. »

Absence de connaissances et de régulation

Cela montre à quel point personne n’est prêt, scientifiquement ou au niveau réglementaire, pour leur utilisation à une échelle grandeur nature

Vanessa Mermet, Pollinis

Et pourtant, dès à présent, ces pesticides tracent déjà leur sillon en tant qu’alternative possible aux pesticides chimiques. Présenté en juin 2022 par la Commission européen, le nouveau règlement sur l’usage durable des pesticides (« SUR ») en Europe est actuellement en discussion au sein des différentes commissions du Parlement et au sein des Etats membres. Le texte, voué à réviser un règlement en vigueur depuis 2009, ambitionne d’inscrire une réduction de 50 % des pesticides chimiques d’ici à 2030. Les pesticides génétiques, qui ne sont pas toujours des OGM et pas tout à fait des substances chimiques, tombent dans un entre-deux qui leur octroit une position floue.

D’après Pollinis, plusieurs amendements du groupe Renew poussent par exemple pour les intégrer dans une définition étendue des produits de biocontrôle (initialement, d’origine exclusivement naturelle) ou des substances dites « à faible risque ». Un projet européen de recherche, financé depuis novembre 2022 par le programme Horizon Europe et baptisé « Innovation dans l’évaluation du risque causé par les pesticides à faible risque » (ou « RATION »), vise à élaborer une procédure d’évaluation installant sur un même pied d’égalité les pesticides à ARNi et des produits de biocontrôle classique. « Un choix qui ignore qu’à l’inverse des extraits de plantes ou des phéromones, les pesticides à ARNi ne sont pas le résultat de processus naturels mais bien d’une manipulation génétique forcée en laboratoire », regrette l’ONG. D’autant que le projet est mené aussi bien par des organismes de recherche, comme l’Institut national de recherche agronomique (Inrae), que par des fabricants, comme les groupes Syngenta ou Monsanto-Bayer.

Ces premières réflexions controversées aux niveaux politique et réglementaire cachent également une discrète percée sur le terrain. La société américaine Greenlight Biosciences, notamment, vise actuellement une autorisation de mise sur le marché outre-Atlantique avant la fin de l’année. Déjà inscrite dans les registres de transparence de l’Union européenne, elle mise également sur la vente de son produit Calantha, un spray contenant un ARNi appelé « ledprona », sur le Vieux Continent. Sa substance inhibe le processus d’élimination des déchets métaboliques au sein des cellules du doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata), entraînant rapidement sa mort. « Le produit a été conçu contre une cible idéale : un ravageur omniprésent à travers le monde qui, au fil des années, a développé d’importantes résistances aux pesticides chimiques, remarque Vanessa Mermet. Or, d’après notre analyse, il pourrait avoir des effets hors cibles sur au moins trois espèces d’abeilles solitaires (Stelis phaeoptera, Mimumesa dahlbomi, Coelioxys conoideus) ainsi que sur le bourdon des prés (Bombus pratorum). » Il a même fait l’objet de l’un des trois premiers tests revendiqués sur le territoire français entre 2020 et 2021 – lesquels ont été effectués au titre d’un régime dérogatoire d’expérimentation accordé par le ministère de l’Agriculture après une simple notification à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Face à une préoccupation grandissante et en l’absence d’évaluations scientifiques ou d’un contrôle réglementaire établi, l’ONG souhaite ainsi tirer la sonnette d’alarme. Dans un premier temps, elle appelle, d’une part, à « exclure explicitement » les pesticides à ARNi de la liste des produits de biocontrôle ou à faible risque du futur règlement européen et, d’autre part, à « suspendre immédiatement tous les essais en plein champ pratiqués en Europe ». Par ailleurs, elle demande, à l’avenir, « une évaluation des risques drastique et rigoureuse des pesticides à ARNi par une agence indépendante, et la stricte application du principe de précaution, pour confiner la recherche scientifique aux laboratoires et protéger l’environnement et les pollinisateurs » avant d’en précipiter l’extinction par mégarde.

Félix Gouty, journaliste

Rédacteur spécialisé

Comment l’industrie agroalimentaire tente de nous servir de nouveaux OGM

ALIMENTATION

19 juin 2023 par Sophie Chapelle

Des OGM vont-ils se retrouver dans nos assiettes sans que nous en soyons informés ? C’est ce que laisse redouter un projet de réglementation porté par la Commission européenne. Premier volet de notre enquête.

– Vous lisez le premier volet de notre enquête sur les nouveaux OGM. Le deuxième volet est en ligne ici et un troisième volet paraitra cette semaine. Pour ne pas rater la suite, inscrivez-vous à notre lettre d’info hebdo.

« Pour vendre des OGM à celles et ceux qui n’en veulent pas, il suffit de dire que ce ne sont pas des OGM. Tel est l’objectif de la réforme annoncée de la réglementation européenne. » Guy Kastler du syndicat de la Confédération paysanne, ne mâche pas ses mots, alors que la Commission européenne prévoit dans les jours à venir de discuter de la réglementation des plantes « produites par les nouvelles techniques du génome » [1].

Une version fuitée de la proposition de déréglementation, proposée par la direction générale de la Santé, confirme les craintes des organisations de la société civile. Deux catégories de nouvelles plantes OGM seraient créées, dont une qui selon la Commission, « pourraient également se produire naturellement ou être produites par sélection conventionnelle ». Ces plantes génétiquement modifiées ne feraient ainsi l’objet d’aucune évaluation des risques pour la santé et des effets sur l’environnement.

Cette catégorie est définie par un ensemble de critères figurant dans une annexe, qui mentionne un nombre aléatoire de « 20 modifications génétiques ». « Il n’y a aucun moyen de savoir si ces modifications se produisent réellement dans la nature. Le simple nombre de nucléotides modifiés ne signifie pas qu’ils sont sûrs, et les effets involontaires de la modification ne seront pas vérifiés », dénonce Nina Holland de l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO).

Induire des mutations dans le génome

Que recèlent ces nouvelles techniques ? « On parle ici de mutagenèse : on induit des mutations dans le génome d’un organisme vivant. Plus besoin donc de faire intervenir un gène extérieur », décrypte Éric Meunier de l’association Inf’OGM, veille citoyenne d’information critique sur les OGM et les semences. Plutôt que de croiser des plantes entre elles (la transgenèse [2]), les laboratoires agissent directement sur le génome pour provoquer la caractéristique qu’ils souhaitent. Certes, une plante s’adapte naturellement à son milieu si celui-ci évolue. Mais avec la mutagenèse, « ce changement se produit sur une échelle de temps sans commune mesure avec l’échelle ’’naturelle’’ » observe Éric Meunier.

basta! lançait l’alerte à ce sujet dès 2016 en décryptant les différentes techniques de manipulation de l’ADN à l’œuvre. La bataille juridique est toujours en cours pour savoir si ces techniques relèvent ou non de la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés, ce qui implique évaluation des risques et étiquetage pour garantir la traçabilité. Or, la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne fait craindre aux organisations de la société civile « un déferlement massif d’OGM non identifiés ».

Repère :

Nouveaux OGM : chronologie de la bataille juridique

« Privatisation du vivant »

En creux de cette bataille se pose la question déterminante du brevetage du vivant : la propension de grands groupes privés à accaparer la propriété d’un gène, d’une semence ou d’une plante. « Depuis quelques années, un certificat d’obtention végétale (forme de brevet) peut être obtenu par une description des caractères au niveau génétique et non plus physique, explique Éric Meunier. « La prochaine étape, déjà en cours, c’est le génome sur ordinateur, c’est-à-dire la numérisation du vivant. Pour les entreprises, c’est un Graal. Depuis les labos, ils travaillent avec des séquences génétiques sur ordinateur, puis rédigent des demandes de brevets sur ces séquences ou ’’informations génétiques’’. »

Or ces informations génétiques ne viennent pas de nulle part. « Elles sont tirées des millions d’échantillons de semences physiques qui ont été collectées dans les champs des paysans et conservées », énonce Antonio Onorati, membre de l’organisation Associazione Rurale Italiana. Les semences sont notamment conservées dans des collections publiques. « Les labos vont chercher dans des mégaserveurs les propriétés ou fonctions qui correspondent à telle information génétique. Une fois identifiées, ils les prennent dans des plantes ou du matériel biologique venant de nos champs ou présents dans la nature, avant de procéder à une construction génétique en laboratoire. Le produit obtenu contient donc des traits natifs qui appartiennent à une espèce entière ou à des plantes cultivées dans les champs paysans, mais qu’ils veulent breveter ! »

« Beaucoup de paysans n’oseront plus faire leurs propres semences »

Les paysans pourraient être les premières victimes de ces extensions abusives de brevets. « Si un·e paysan·ne cultive une plante qui a un caractère breveté, l’entreprise peut le ou la poursuivre pour contrefaçon. C’est à lui de prouver qu’il n’a pas volé le brevet, alerte Antonio Onorati. Il voit sa récolte bloquée, on l’empêche de faire ses semences pour l’année d’après. Beaucoup n’oseront même plus utiliser leurs propres semences. C’est un désastre ! » « Il s’agirait d’une privatisation sans précédent des semences, y compris des semences natives », ajoute Guy Kastler. « Sans traçabilité, les paysan·ne·s perdront leur droit d’utiliser leurs propres semences. »

Que dit la réglementation ? D’après la législation européenne, la portée d’un brevet sur une information génétique s’étend à toute plante qui présente un trait semblable au trait breveté, comme la résistance à une maladie par exemple [3]. « En l’état actuel du droit des brevets, ce brevet va s’appliquer à tout organisme vivant possédant cette séquence génétique qui vit dans la nature », alerte Éric Meunier. « L’enjeu pour les multinationales qui disposent de ces brevets, c’est donc d’arriver à se débarrasser de l’étiquette OGM, dernier marqueur visible de la présence de brevets dans une plante. Cette question des brevets est centrale pour les multinationales. »

À l’heure actuelle, 60 % du marché mondial des semences est contrôlé par six multinationales : Bayer (Allemagne), Corteva Agriscience (États-Unis), ChemChina/Syngenta (Chine), BASF (Allemagne), Limagrain/Vilmorin (France) et KWS (Allemagne). Deux d’entre elles (Bayer et Corteva) maîtrisent à elles seules 40 % de ce marché. Ce sont quasiment les mêmes entreprises qui dominent le marché mondial des pesticides. « Le marché mondial des semences ne concerne que 30 % des semences utilisées chaque année à travers le monde », tient à préciser Guy Kastler. « Les semences sélectionnées produites par les paysan·nes dans leurs récoltes peuvent être échangées entre paysan·nes, mais ne sont pas mises en marché. »

Besoin de transparence

L’extension de la portée d’un brevet à des semences traditionnelles ou à des éléments de la nature est contraire à plusieurs conventions internationales, dont le protocole de Nagoya. Interrogé à ce sujet, le Commissaire européen Thierry Breton explique que « la Commission est consciente des préoccupations » et « suit cette question de près ». Pour autant, elle ne prévoit aucune mesure pour y remédier.

Autre question : comment assurer la traçabilité des produits ainsi génétiquement manipulés et en informer les consommateurs ? Seul un étiquetage spécifique de ces produits le permettra. Encore faut-il pouvoir les identifier. « Les industriels, quand ils disposent d’une demande de brevet, cachent une partie du procédé pour défendre le secret industriel, souligne Antonio Onorati. Or, c’est là qu’il y a possibilité de reconnaître le type de manipulation génétique faite, d’identifier le caractère, et de voir sur quoi le brevet insiste pour en mesurer les conséquences. L’office européen de brevets doit revenir sur cette prétendue protection du secret industriel. On ne peut pas concéder un brevet sans savoir ce qu’ils ont fait en labo. La loi doit être supérieure aux intérêts des industriels. »

L’eurodéputé EELV Claude Gruffat partage ce besoin de transparence. « Le consommateur doit savoir si des OGM se retrouvent ou non dans son alimentation. On doit avoir le libre choix d’accepter ou pas de consommer ce type de produit. C’est l’avenir de l’alimentation qui se joue. »

Le gouvernement favorable au développement de ces techniques

Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, n’a pas attendu la discussion de la Commission européenne pour considérer que ces nouvelles techniques de sélection ne sont pas des OGM. À ses yeux, elles permettent simplement d’accélérer des processus naturels. C’est ce qu’il a encore rappelé le 27 avril dernier, lors d’une rencontre avec son homologue espagnol. « La France est favorable à ces nouvelles techniques prometteuses afin de faire face au défi climatique, avec des plantes plus résistantes à la sécheresse, et aussi à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. » [4]

Même son de cloche du côté de la direction générale de l’Agriculture (DGAL), rattachée au ministère : « Les NGT (nouvelles techniques génomiques) pour nous, c’est clairement oui, il y a de l’innovation, on a un tas de défis pour l’agriculture, et les agriculteurs sont les premiers exposés. Tous les outils qui peuvent être utilisés doivent être utilisés », a martelé Jean Ferrière, son représentant lors d’un webinaire fin mars [5]. DANS LE MÊME DOSSIER

- Brevets sur le vivant : ces six multinationales qui contrôlent l’accès à l’alimentation

- « Ce que produit l’agro-industrie, c’est de la souffrance » : l’urgence d’enquêter pour dénoncer ces pratiques mortifères

- Charcuterie aux nitrites dans les cantines : « Pourquoi donner des aliments cancérogènes aux enfants ? »

Voir tout le dossier Les dérives du système agroalimentaire

Plus de 50 organisations de 17 pays européens ont remis à la Commission une pétition début février signée par 420 000 citoyen·nes pour faire part de leur opposition massive au projet de dérégulation. « Pourquoi ne pas envisager une ICE (initiative citoyenne européenne) avec plus d’un million de signatures pour dire qu’on ne veut pas d’OGM, propose l’eurodéputé Glaude Gruffat. Ce serait un caillou dans le jardin de la Commission européenne : ils auront l’obligation de le traiter. »

Antonio Onorati veut s’appuyer lui sur la résistance des 17 pays en Europe qui, à ce jour, empêchent la culture des OGM. Le 16 mars 2023, lors du Conseil des ministres de l’Environnement, neuf États membres, dont l’Autriche soutenue par l’Allemagne, ont ouvertement critiqué la Commission européenne pour son manque de données et de rigueur scientifique dans le dossier OGM [6]. « Il s’agit de savoir ce qu’on a dans l’assiette. Tout le monde a droit à une alimentation de qualité. Pour que ça soit possible, il faut que l’agriculture paysanne ait le plein contrôle de son système de production. Les semences sont cruciales. »

SUIVI

Mise à jour du 19 juin 2023 à 10h30 : nous ajoutons le texte de proposition de déréglementation des nouveaux OGM porté par la direction générale de la Santé, qui a été divulgué ce jour par Corporate Europe Observatory.

Notes

[1] On parle de new breeding techniques (NBT), à l’instar des ciseaux moléculaires Crispr-Cas9, une technologie permettant d’intervenir sur des zones très ciblées du génome. La proposition de réglementation avait été initialement inscrite à l’ordre du jour des commissaires pour le 7 juin 2023, mais il a été récemment annoncé qu’elle serait reportée au 5 juillet.

[2] Une séquence génétique provenant d’une espèce non sexuellement compatible est insérée dans le génome d’un organisme vivant pour espérer lui conférer une nouvelle caractéristique.

[3] Article 9 de la directive 98/44/CE en matière de brevets sur les inventions biotechnologiques

[4] Lire le compte-rendu de cette rencontre. Cette position n’est pas nouvelle : il l’avait déjà formulée lors du Conseil européen de l’Agriculture et de la Pêche, le 25 avril 2023, où il avait insisté sur la nécessité « d’accélérer sur les NBT, porteuses d’espoir ».

[5] Le 28 mars 2023, La Coordination européenne de la Via Campesina a organisé une rencontre à Bruxelles avec la Commission européenne sur le thème « Nouveaux OGM, commercialisation des semences : deux réformes menacent les droits des paysans » lors de laquelle est intervenue la DGAL. Source

[6] Cette interpellation a été appuyée par les ministres autrichiens pour le Climat et pour la Protection des Consommateurs, dans une lettre adressée à la commissaire européenne à la santé : ils demandent que l’Union européenne s’en tienne à ses règles existantes d’encadrement des OGM afin de protéger la santé des consommateurs et l’environnement