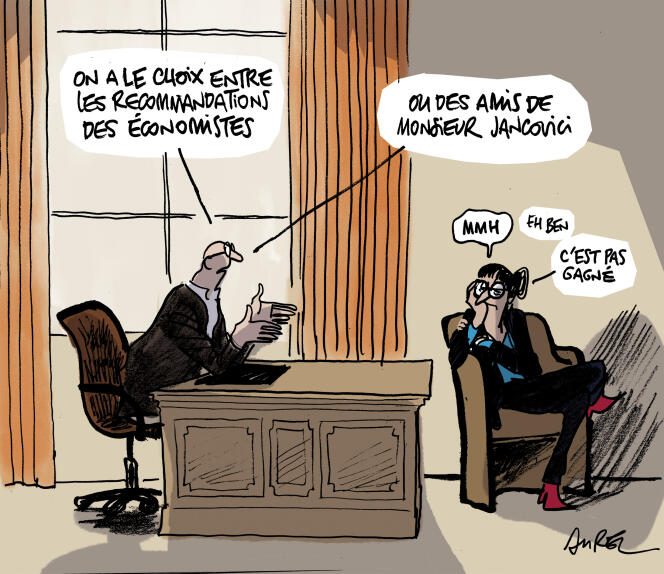

Face à la crise climatique, un dialogue de sourds très politique entre économistes et scientifiques

Les deux types d’experts parlent, depuis trente ans, deux langues différentes, les premiers abordant le sujet par les prix, les seconds raisonnant par les quantités, dans un monde aux ressources finies.

Par Elsa ConesaPublié le 16 janvier 2023 à 06h00, modifié le 16 janvier 2023 à 20h32 https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/16/face-a-la-crise-climatique-le-dialogue-de-sourds-entre-economistes-et-scientifiques_6157996_823448.html

Temps de Lecture 5 min.

Les deux notes ont été publiées à quelques mois d’écart, chacune avec un certain retentissement. Dans l’une, des milliards d’euros à dépenser, dans l’autre un plan. Deux stratégies distinctes pour faire face à la crise climatique : la première, écrite par l’économiste Jean Pisani-Ferry pour France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon, avance un chiffrage des investissements nécessaires en France pour décarboner l’économie – 70 milliards d’euros par an.

La seconde, un « plan de transformation » produit par le think tank The Shift Project, organisation militante fondée par des experts du climat, propose d’abord un inventaire des ressources naturelles disponibles, puis un plan pour en optimiser la consommation dans chaque secteur, en parlant « tonnes, watts, personnes et compétences ». Pas d’argent, qui « n’est jamais une donnée d’entrée du problème » ni « un facteur limitant », selon le document. « Au Shift, nous ne faisons pas de chiffrage en euros, résume Michel Lepetit, ingénieur pour l’organisation. La contrainte numéro un est physique. »

Lire aussi Article réservé à nos abonnés* Jean-Marc Jancovici : « Il n’y a pas d’échappatoire au problème climatique »

En matière climatique, économistes et scientifiques parlent, depuis trente ans, deux langues différentes. Les premiers, convaincus de la puissance du marché, abordent le sujet par les prix, seuls capables, à leurs yeux, de donner une valeur aux ressources naturelles et de modifier les comportements humains – lorsque les prix augmentent, les individus sont censés chercher des solutions de substitution. Les seconds, en bons physiciens, l’approchent généralement par les quantités, la finitude de la planète étant une contrainte indépassable, tandis que la monnaie se crée et s’imprime à volonté, comme les dernières crises économiques l’ont montré.

« A chaque fois qu’il faut gérer moins, il n’y a que deux options, par les prix ou par les quantités, résumait le fondateur du Shift Project, Jean-Marc Jancovici, sur France Inter, en novembre 2022. Le système par les quantités est plus équitable que celui dans lequel on gère par les prix. » En clair, les ménages aisés parviendront toujours à payer le prix d’une ressource rare, même s’il augmente sous l’effet d’une taxe carbone censée orienter leurs choix de consommateurs. La seule façon de rétablir une forme d’équité dans la transition, c’est de rationner les ressources en planifiant – en octroyant, par exemple, à chacun un nombre limité de voyages en avion à utiliser à l’échelle d’une vie, ainsi que le propose Jean-Marc Jancovici.

Virulentes critiques

Ces clivages se retrouvent dans la sphère politique, entre partisans de la décroissance, pour qui croissance et ressources sont fondamentalement corrélées, et défenseurs de la « croissance verte », pour qui il est possible de créer de la richesse tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre – l’Europe a réduit les siennes de 30 % depuis 1990. Chacune de ces communautés tend à juger l’autre éloignée des réalités, prisonnière de son propre cadre idéologique, voire irréaliste. « Les lieux de dialogue entre les disciplines ne sont pas si nombreux », regrette Jean Pisani-Ferry.

Ces divergences ne datent pas d’aujourd’hui. Dès les années 1970, lorsque le rapport Meadows, écrit par une équipe de scientifiques américains, pose pour la première fois la question des limites physiques de la croissance économique, il fait immédiatement l’objet de virulentes critiques de la part des économistes, notamment de William Nordhaus, de l’université Yale (Connecticut), qui lui reproche de ne pas avoir inclus une dimension monétaire. Autrement dit, de n’avoir raisonné qu’en tenant compte des flux physiques, sous-estimant la sensibilité des économies et des individus aux prix. Il développa l’un des premiers modèles permettant d’évaluer l’impact macroéconomique du réchauffement climatique, qui lui valut, en 2018, un prix Nobel d’économie. Ainsi que les foudres d’une partie de la communauté scientifique et des écologistes, son modèle promouvant une cible optimale de réchauffement, fixée à 3 °C en 2100, quand l’accord de Paris fixe un objectif à 2 °C.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés** « Le Prix Nobel William Nordhaus a toujours promu une réduction très mesurée des émissions »

William Nordhaus est aussi considéré comme l’un des pères de la taxe carbone, l’outil économique par excellence, fondé sur l’idée que, en augmentant son prix, on réduit la consommation d’une ressource – c’est le signal prix. Un outil contesté. « L’idée que les prix peuvent refléter la rareté fonctionne quand la contrainte porte sur une seule ressource, explique Sébastien Treyer, ingénieur et directeur général de l’Institut du développement durable et des relations internationales. Mais pas lorsqu’on a un ensemble de contraintes qui surviennent en même temps, comme c’est le cas actuellement. » A ses yeux, le signal prix ne peut pas résoudre à la fois le réchauffement, la raréfaction de la biodiversité, le manque d’eau douce et la dégradation de la couche d’ozone. Sans logique de sobriété, « on n’arrivera pas à faire baisser de façon structurelle la demande ».

En France, l’épisode des « gilets jaunes », descendus dans la rue pour protester contre la hausse des prix de l’essence provoquée par la taxe carbone, a achevé de convaincre les politiques des dangers d’un tel outil. Certains estiment même que cette crise a contribué à éloigner les économistes de l’Elysée, omniprésents au début du premier quinquennat. « Les économistes ont pris une bonne leçon sur le signal prix ! », admet un conseiller de l’exécutif, lui-même économiste.

« C’est jargon contre jargon »

La critique agace évidemment les intéressés. « Dans nos sociétés, il faut un prix, insiste l’économiste Christian Gollier, l’un des spécialistes du climat. C’est ça qui fait changer les comportements. » En témoignent les craintes autour des coupures d’électricité cet hiver. « Le fait de ne pas vouloir passer par les prix conduit à des logiques de rationnement, qui sont nécessairement aléatoires et injustes. » Un Etat planificateur chargé de rationner les ressources rares est pour lui la pire des solutions. « Avec le signal prix, on fait confiance aux marchés », avance-t-il, déplorant que le Haut Conseil pour le climat compte encore peu d’économistes.

Autre reproche fait aux modèles économiques : ils intègrent mal l’hypothèse d’une baisse de la consommation, qu’on cherche à obtenir par le biais de la sobriété. Par construction, ils montrent que la transition écologique produit moins de croissance et d’emplois, au moins dans un premier temps. Et ne parviennent pas à prendre en compte le bien-être potentiellement généré par un mode de vie moins polluant, par exemple par des trajets à vélo.

Symétriquement, les scientifiques, même s’ils ne forment pas une population homogène, se voient parfois reprocher leur incapacité à fournir des propositions de politiques publiques. « Les scientifiques devraient être davantage porteurs de solutions, avance Ludovic Subran, économiste en chef chez Allianz. Certains vivent dans un monde où l’on ne croit pas au génie humain ou à l’innovation. En face, les économistes croient que tout va se résoudre par le marché. C’est jargon contre jargon. »

Lire aussi***: Article réservé à nos abonnés « La technologie a trop d’impact sur la planète pour être la solution à la crise du climat »

Elaborer des politiques publiques n’est pas naturel pour le monde académique ou universitaire font valoir les scientifiques, contrairement aux économistes, pour qui le dialogue avec les décideurs est une évidence, voire une prescription. Les économistes « doivent se comporter moins comme des physiciens » que comme des « plombiers, qui utilisent leurs connaissances pour proposer la meilleure solution possible sur le terrain », résumait ainsi l’économiste Esther Duflo dans Le Monde en 2017.

Fournir des outils clés en main au politique, « ce n’est pas mon domaine de compétence », insiste à l’inverse Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC. « C’est normal que la question des solutions soit dans le champ des économistes, abonde Philippe Ciais, physicien et spécialiste des cycles du carbone au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement. Il faut faire des investissements et donc comparer les coûts. »

Tous deux insistent sur le développement, depuis quelques années, d’espaces où les disciplines collaborent pour essayer de bâtir des outils communs. Reste que la culture des scientifiques, c’est celle de « la vérité, et de la science, confirme Jean Pisani-Ferry. Ils ont tendance à considérer que le politique n’en fait pas assez mais intègrent difficilement les contraintes auxquelles celui-ci fait face ».

Finalement, « on a parfois le sentiment d’un dialogue de sourds, mais, en réalité, les deux langages produisent un résultat similaire, avance Antonin Pottier, maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et auteur de l’ouvrage Comment les économistes réchauffent la planète (Seuil, 2016). Que l’on parle des prix ou des quantités, on a de toute façon un bouleversement radical des manières de vivre, dont on a encore du mal à prendre la mesure. »

*Jean-Marc Jancovici : « Il n’y a pas d’échappatoire au problème climatique »

Cet ingénieur et consultant, président du groupe de réflexion The Shift Project, propose un plan pour réduire drastiquement les émissions de CO2 dans tous les secteurs économiques.

Propos recueillis par Perrine Mouterde et Nabil WakimPublié le 19 février 2022 à 02h31, modifié le 21 février 2022 à 10h39

Temps de Lecture 6 min.

Jean-Marc Jancovici, ingénieur et consultant, préside le groupe de réflexion The Shift Project, qui publie Climat, crises. Le plan de transformation de l’économie française (Odile Jacob, 256 pages, 11,90 euros), fruit d’un travail de deux ans pour dessiner les contours d’une France décarbonée. L’objectif affiché est de réduire de 5 % par an les émissions de gaz à effet de serre, au moyen d’une quasi-disparition des énergies fossiles et d’une forte sobriété dans les usages.

Pourquoi pensez-vous qu’il faille un plan pour transformer l’économie ?

Ce qui organise le monde aujourd’hui, ce sont des infrastructures et des capacités de production qui sont l’aboutissement de plusieurs siècles d’accumulation et qui ont des durées de vie très longues. Pour changer un réseau de transport ou d’électricité, il faut environ un siècle. Pour modifier l’urbanisme à large échelle, il faut plusieurs siècles. Le paysage agricole, il faut au minimum deux générations.

Donc si on veut changer ce système, si on veut garder la plus grande part possible de ce que les combustibles fossiles nous ont offert tout en supprimant ces sources d’énergie, on a besoin de voir loin et de faire les choses avec méthode. Sinon, soit on déstabilise tout le système, soit on ne fait rien parce qu’on craint de déstabiliser tout le système. Et faire les choses avec méthode, ça s’appelle planifier.

Mais qui doit bâtir ce plan ?

La seule manière d’avoir un plan qui survive aux alternances politiques, c’est qu’il y ait un consensus très fort des électeurs et de la société civile, qui transcende le responsable du moment. Aujourd’hui, par exemple, pas un seul candidat à l’élection présidentielle ne propose de supprimer la sécurité sociale, parce que les Français y sont viscéralement attachés. Il faut en arriver au même niveau de consensus pour la décarbonation, ce qui implique que ce plan soit forgé avec les acteurs qui devront le mettre en œuvre.

L’idée d’atteindre la neutralité carbone ne fait-elle pas déjà consensus ? La France, l’Union européenne et la plupart des Etats s’y sont engagés…

Il y a un consensus parce que beaucoup de gens n’ont pas vraiment compris l’ampleur du problème climatique, son côté systémique et le fait qu’il n’y a pas d’échappatoire. Ils sous-estiment cruellement « le sang et les larmes » qu’il faudra pour parvenir à la neutralité carbone. De nombreux acteurs, y compris dans le milieu économique, considèrent que c’est un objectif qui peut être atteint en conservant un monde essentiellement inchangé.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés « La transition énergétique n’a réellement démarré qu’en Europe »

Au contraire, quand les gens réalisent à quel point cela demande de tout modifier, certains commencent à se dire que, finalement, le réchauffement climatique de 2 °C, ce n’est peut-être pas si grave… Donc il y a un consensus d’affichage, mais pas sur l’action que cela implique ni sur son ampleur.

Vous utilisez beaucoup la notion de « sobriété » dans le plan. Cela veut-il dire décroissance ?

Comment avons-nous travaillé autour de cette idée ? Nous avons utilisé la même méthode pour tous les secteurs que nous avons étudiés. Nous sommes partis des flux physiques et nous avons regardé à quelle vitesse maximale nous pouvions déployer tout ce qui est du ressort de l’amélioration technique afin de décarboner. Sans faire de pari sur des technologies de rupture qui n’existeraient pas encore à l’état de prototype : nous ne misons que sur des techniques déjà déployées ou déployables dans les trente ans à venir.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés **** Neutralité carbone : tous les scénarios passent par une même exigence, la sobriété

Une fois qu’on a fait cela, qu’on a poussé au maximum les améliorations technologiques, on se rend compte qu’en général, ça ne suffit pas pour atteindre la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Il faut donc avoir recours à la sobriété. Par exemple, si on arrive à décarboner la production de 1 tonne de ciment de 70 % alors qu’il faudrait la décarboner de 80 %, les 10 % qui restent, on fait ça par la sobriété. Ce qui veut dire qu’il faudra produire moins de ciment.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés La sobriété, cette « évidence » devenue un angle mort de la société de consommation

Est-ce que cela implique un changement de modèle économique ?

Il faut probablement concilier sobriété et capitalisme. Pour moi, le capitalisme, c’est accepter la propriété privée des moyens de production et la propriété privée du patrimoine. Cela étant, la bonne question, c’est : « Où met-on le curseur entre ce qui relève de la collectivité et qui contraint, et ce qui relève du privé et où l’on fait ce qu’on veut ? »

Mais comment convaincre les Français d’accepter des contraintes nouvelles ?

La planification a un avantage, c’est qu’elle sécurise, et un inconvénient, c’est qu’elle contraint. Aujourd’hui, on a plus de liberté à court terme mais aussi plus d’incertitudes pour l’avenir. Collectivement, nous avons intérêt à évoluer vers un système dans lequel on a un peu plus d’efforts à faire à court terme et beaucoup plus de sécurité à moyen terme.

Par exemple, la France a mis en œuvre un plan pour lutter contre le tabagisme ; nous nous sommes imposés des restrictions sur la consommation de tabac avec l’assentiment de la majorité de la population, dont une large partie des fumeurs. Ou pour prendre un autre exemple, je ne pense pas qu’une majorité de Français considèrent illégitime d’avoir des limitations de vitesse sur la route.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés A quoi ressemblerait une France sans pétrole, sans charbon, ni gaz

Vous abordez le sujet du modèle agricole, en prévoyant la nécessaire création de centaines de milliers d’emplois alors que le secteur peine à recruter…

Le premier niveau de la réflexion, c’est d’admettre que pour faire baisser les émissions de 5 % par an, il faut redonner une place centrale à l’agriculture. Ensuite, il faut s’interroger sur ce qui peut donner envie à des centaines de milliers de personnes de se tourner vers le monde agricole, comment on les paye, etc. Un système agroalimentaire plus respectueux de l’environnement est un système dans lequel il y a plus de transformation et de valeur ajoutée près de l’exploitation. Donc, ça veut dire plus de monde – environ 1 % de la population française doit y aller –, ce qui est par ailleurs cohérent avec le fait qu’il faut faire dégonfler les villes.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Pour accélérer la décarbonation de l’agriculture d’ici à 2050, il faudra modifier notre façon de concevoir l’alimentation »

L’équation pour le consommateur final va aussi changer. Ce qui permet aux prix des aliments d’être bas aujourd’hui, c’est le pétrole, le gaz et le charbon ! Ce qui veut dire que dans un monde moins doté énergétiquement, les prix de l’alimentation vont augmenter : nous consacrerons plus d’argent à l’alimentation, et nous achèterons moins souvent des téléphones ou des ordinateurs.

A l’inverse, vous projetez des centaines de milliers de suppressions d’emplois dans l’automobile…

On a essayé de regarder dans le détail ce que voulait dire cette transformation en termes de déplacements d’emplois. Non pas combien ça coûte, mais combien de personnes sont concernées. La logique est « physique » : dans un monde où il y a deux fois moins de voitures, il faut deux fois moins d’ouvriers dans le secteur, deux fois moins de mécaniciens, etc. A l’inverse, la pratique du vélo va se développer fortement, donc il va falloir créer des emplois dans la fabrication en France, mais aussi dans la distribution et la maintenance de cycles

.Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Décarboner les mobilités est un défi immense »

Sur cette question-là, comme sur d’autres, nous ne prétendons pas fournir une proposition opérationnelle aboutie. Mais nous souhaitons donner un cadre aux discussions : comment rendre attractifs certains secteurs, comment envisager les reconversions et la formation professionnelle nécessaires ?

Envie d’en savoir plus sur le changement climatique ?Test gratuit

Quelles sont les mesures qui peuvent être engagées avec un bénéfice rapide sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre ?

On peut très rapidement favoriser les déplacements à vélo, la rénovation massive des bâtiments ou relancer la construction de centrales d’électricité bas carbone pilotable – c’est ce que vient de faire le président Emmanuel Macron en annonçant la construction future de plusieurs réacteurs nucléaires. On peut également inventer des modalités de protection de nos productions agricoles, pour mieux rémunérer les agriculteurs qui respectent un cahier des charges particulier.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés Entre frugalité et technologies, quatre choix de société pour atteindre la neutralité carbone

Dans la campagne présidentielle, le sujet de la trajectoire à adopter face au défi climatique est assez peu présent…

On peut même dire qu’il est absent. Nous avons envoyé aux candidats une demande : nous écrire un texte pour expliquer en quelques pages comment ils comptent réduire les émissions de gaz à effet de serre, quels sont leur stratégie et leur plan d’action. Nous publierons leurs réponses en mars, assorties de nos commentaires.

Perrine Mouterde et Nabil Wakim

**« Le Prix Nobel William Nordhaus a toujours promu une réduction très mesurée des émissions »

Tribune

Antonin Pottier

Maître de conférences à l’EHESS

Le prix de la Banque de Suède décerné à l’économiste américain récompense une vision datée, alors que le réchauffement climatique exige un renouvellement intellectuel de la discipline, met en garde l’économiste Antonin Pottier dans une tribune au « Monde ».

Publié le 11 octobre 2018 à 06h30, modifié le 11 octobre 2018 à 09h16 Temps de Lecture 4 min.

Tribune. Lundi 9 octobre, l’Académie royale des sciences de Suède annonçait le nom des lauréats du prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel, le jour même où le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) remettait son rapport spécial sur les impacts d’un réchauffement climatique de 1,5 0C et les moyens de limiter le réchauffement à ce niveau.

Dans ce contexte, l’attribution de ce prix, improprement qualifié de « Nobel d’économie », à William Nordhaus (en association avec Paul Romer), un pionnier des travaux économiques sur le changement climatique, paraît une bonne nouvelle. Voici visiblement un économiste qui s’occupe d’un des problèmes les plus graves de notre époque et qui propose des solutions pour protéger la planète.

Lire aussi Le « Nobel d’économie » attribué à deux Américains pour des travaux sur la croissance durable

Avant de nous réjouir de cette alliance de l’action et de la réflexion, examinons plus en détail les travaux de modélisation des liens entre l’économie et le climat menés par M. Nordhaus. Publié en 1992, son modèle DICE, pour dynamic integrated climate economy, se compose de deux briques : un module climatique et un module économique. Le module climatique simplifié décrit comment les émissions de CO2 influent sur les hausses de température globale ; le module économique représente la trajectoire de croissance de l’économie mondiale.

Ces modules sont doublement reliés, d’une part parce que l’activité économique produit des émissions de CO2, et d’autre part parce que le réchauffement climatique cause des dommages qui diminuent le PIB mondial. Enfin, il est possible de réduire les émissions au prix d’une restriction de la consommation présente.

Le coup de génie de M. Nordhaus a été de publier le code de ce modèle et de le rendre utilisable par tous. Aisément programmable sur un ordinateur personnel, téléchargeable depuis sa page Web, et même disponible sur un simple tableur Excel, le modèle DICE a rapidement été repris par les économistes dans leurs travaux consacrés au climat. La structure simple des interactions économie-climat que propose le modèle est ainsi devenue, au cours des années 2000, la référence d’un champ d’études alors en train de se constituer, l’économie du changement climatique.

Un outil qui n’est pas neutre

Considérer le modèle DICE comme un outil neutre serait cependant une erreur car il véhicule les présupposés qui ont présidé à sa conception. Nordhaus se situe dans une optique bien précise, celle d’une analyse coût-bénéfice du changement climatique. Il s’intéresse à la trajectoire optimale d’émissions, celle qui, en pondérant judicieusement les coûts de réduction encourus aujourd’hui avec les dommages futurs évités, maximise le flux de consommation au cours du temps

Dans cette recherche d’une stratégie optimale pour transmettre la richesse dans le futur, les politiques climatiques sont considérées comme un investissement, dont la rentabilité s’apprécie au regard des alternatives concurrentes, comme par exemple l’investissement dans le capital manufacturé ou dans le capital immatériel du savoir. En déterminant quel niveau de réchauffement climatique il faut tolérer, M. Nordhaus endosse la position d’arbitre entre des choix de société ; il remplace la délibération et la décision politiques par le calcul économique.

« Il faut être un fou… ou un économiste nobélisable pour préconiser 3,5 0C comme réchauffement optimal »

Où nous conduit le réchauffement optimal activement étudié par M. Nordhaus ? Ceux qui suivent le dossier climatique savent qu’il a toujours promu une réduction très mesurée des émissions. On en trouve une trace dans le document de l’Académie royale, qui présente le pedigree scientifique des lauréats. La figure 3 montre opportunément la trajectoire optimale d’émissions calculée par M. Nordhaus avec la dernière version du modèle DICE : de 35 Gt de CO2aujourd’hui, elle passe par 40 Gt en 2050 et descend vers 15 Gt en 2100.

Il faut remonter au document de travail de 2016 duquel est issu le graphique pour s’apercevoir que cette trajectoire optimale conduit à un réchauffement de 3,5 0C, à peine moins que le scénario de laisser-faire. Il faut être un fou… ou un économiste nobélisable pour préconiser 3,5 0C comme réchauffement optimal, quelques mois seulement après que la communauté internationale, à l’issue d’années de négociations, s’est accordée, lors de la COP21, à contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 0C.

En décernant le prix à William Nordhaus, l’Académie royale a primé une fois de plus la capacité de diffusion d’un outil de l’analyse économique – la « viralité » de DICE, pour parler le langage des réseaux sociaux – plus que la pertinence des questions posées ou la qualité des réponses apportées. Si c’est là ce que la science économique peut apporter de meilleur dans la compréhension du problème climatique, il n’est pas étonnant que les classes dirigeantes, pour lesquelles l’économie est devenue la langue naturelle, se trouvent si désemparées. Pour limiter le réchauffement à 1,5 0C, le GIEC appelle à des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société. Cela vaut aussi pour l’aspect intellectuel. Il faudra une nouvelle science économique pour accompagner la transition vers une nouvelle économie.

Antonin Pottier est l’auteur de Comment les économistes réchauffent la planète (Seuil, 2016).

***« La technologie a trop d’impact sur la planète pour être la solution à la crise du climat »

Par Nabil Wakim Publié le 27 décembre 2022 à 18h27, modifié le 23 mars 2023 à 17h00

Temps de Lecture 15 min.

Entretien« Chaleur humaine ». L’idée que l’innovation nous sauvera de l’épuisement des ressources et des changements climatiques est une illusion dangereuse, prévient l’ingénieur Philippe Bihouix, qui appelle à multiplier les démarches « low-tech » et à privilégier la sobriété.

C’est la conviction de nombreux décideurs : dans le combat mondial contre le changement climatique, l’innovation technologique est une des clés de la réussite pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Pour Philippe Bihouix, au contraire, cette fuite en avant technologique ne nous sauvera pas, et il est urgent d’imaginer un monde entretenant un autre rapport à l’innovation. Ingénieur, il a notamment écrit en 2014 L’Age des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil) et vient de publier, avec Sophie Jeantet et Clémence de Selva, La Ville stationnaire (Actes Sud, 352 pages, 23 euros), un ouvrage consacré à la question de l’étalement urbain.

L’écoute de ce podcast est susceptible d’entraîner un dépôt de cookies de la part de l’opérateur de la plate-forme de podcast. Compte tenu des choix que vous avez exprimé en matière de dépôts de cookies, nous sommes contraints de bloquer la lecture de ce podcast. Si vous souhaitez écouter ce podcast, vous devez nous donner votre accord pour ces cookies en cliquant sur « Accepter ».Accepter

Ce diplômé de l’Ecole centrale de Paris est aujourd’hui directeur général d’AREP, la plus grande agence d’architecture de France, filiale de la SNCF Gares & Connexions, qui réalise des infrastructures et des projets urbains à l’échelle mondiale. Dans cet épisode du podcast « Chaleur humaine », diffusé sur le site du Monde le 8 novembre, il explique que davantage de technologie, cela signifie plus de matières premières, plus d’énergie, et donc plus d’impact, à différents niveaux, sur la planète.

Face à l’ampleur de la crise climatique, l’idée qu’« on trouvera bien une solution », sous-entendu une solution technologique, revient souvent. Qu’il s’agisse de l’hydrogène, de la fusion nucléaire ou de la numérisation… Pourquoi ne partagez-vous pas cet espoir ?

Parce que les technologies ont un impact : elles consomment des ressources non renouvelables, souvent des ressources métalliques, que l’on doit piocher dans la croûte terrestre. Et même si on a à notre disposition des milliers de fois l’énergie nécessaire à l’humanité qui nous tombe sous forme de soleil, on a besoin de convertisseurs, pour capter cette énergie, la transformer en électricité, ou la stocker. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de métaux. C’était un impensé il y a une dizaine ou une quinzaine d’années. Aujourd’hui, l’Agence internationale de l’énergie, l’Organisation de coopération et de développement économiques, la Banque mondiale, la Commission européenne, tout le monde reconnaît qu’il va y avoir un incroyable besoin d’extraction de ressources pour nourrir une transition avec beaucoup d’énergies renouvelables, et avec le passage à l’électrique de la mobilité. Cela va créer une tension sur des métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, ou des métaux dits « plus rares », comme le lithium ou le cobalt, que l’on utilise dans les batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.

La multiplication de ces besoins a évidemment des conséquences en termes énergétiques, climatiques et en termes de biodiversité. Ça ne se voit pas forcément parce que c’est loin de chez nous, mais il va y avoir un besoin de multiplication par deux, cinq, dix, cinquante, selon les scénarios et selon les métaux. Cela crée un défi de déploiement industriel et minier qui est absolument incroyable.

Est-ce que vous partagez l’analyse de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, selon qui le clivage d’aujourd’hui n’est plus entre la gauche et la droite, mais entre les gens qui pensent qu’il y a un monde aux ressources infinies et ceux qui pensent qu’on touche les limites physiques de la croissance ?

Effectivement, la croissance à long terme est une absurdité en tant que telle. Imaginons que la consommation d’énergie croisse de 2 % par an – en réalité, on a fait un peu plus ces dernières décennies. A l’échelle de l’humanité, ça veut dire un doublement de la consommation tous les trente-sept ans. Cela s’appelle une exponentielle. Si on multiplie par deux tous les trente-sept ans, dans mille ans, il faudrait avoir multiplié la consommation par 400 millions – 390 millions exactement. Et dans mille cinq cents ans, il faudrait avoir la puissance de l’étoile solaire. Pas de ce que le Soleil envoie sur Terre : la puissance de l’étoile, intégralement. Donc les partisans de la fusion nucléaire peuvent nous dire qu’on va trouver un système formidable, mais on ne fera jamais des réacteurs nucléaires de la taille de l’étoile solaire. C’est de la science-fiction.

On a déjà découvert et maîtrisé de nouvelles sources d’énergie, qu’est-ce qui nous empêche de continuer et d’en faire un usage rationnel pour poursuivre une forme de croissance ?

Il y a deux voies pour ça. Une voie technologique et une voie économique. Je commence par la voie économique. L’idée, c’est de faire du découplage entre la croissance du PIB [produit intérieur brut] d’un côté et de l’autre la consommation d’énergie, les émissions de CO2, la consommation de matière, etc. Il y a aujourd’hui un découplage relatif, c’est-à-dire que le PIB monte un peu plus vite que la consommation d’énergie. Par contre, on n’arrive pas encore à faire un découplage absolu, une courbe du PIB qui continuerait à monter avec une décroissance d’énergie, de matière, de pollution… Surtout, ça a ses limites : on ne fera jamais un découplage d’un facteur 390 millions. Une voiture qui consomme 390 millions de fois moins d’énergie qu’aujourd’hui, ça ne s’appelle même pas un vélo, ça sera très compliqué à faire.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Au fond, Pékin souhaite-t-il vraiment déclarer la guerre des terres rares ? »

L’autre aspect est technologique. Il consiste à dire que cette grande quantité de métaux qu’on va devoir extraire pour nourrir l’installation de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, on va pouvoir la recycler, faire de l’économie circulaire. On peut refaire des câbles de cuivre à l’infini en les refondant, avec quasiment pas de pertes, c’est vrai. Mais, en réalité, ce discours ne marche pas pour la plupart des métaux. Il y a une trentaine de métaux, sur la soixantaine qu’on utilise dans l’ensemble de nos industries, qui sont recyclés, à l’échelle mondiale, à moins de 1 %. Ce sont les petits métaux des nouvelles technologies, les fameuses terres rares, le palladium, le tantale… Dans les objets très technologiques comme les smartphones, on trouve une quarantaine de métaux différents en très petite quantité, quelques milligrammes. Quand ces objets arrivent en fin de vie, ces quelques milligrammes ne représentent pas grand-chose.

Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le groupe d’experts de l’ONU pour le climat, plaident pour le développement massif de l’éolien, du solaire et des batteries – en plus de la sobriété – pour se débarrasser des énergies fossiles. Vous semblez ne pas croire à cette option qui mobilise beaucoup de ressources…

Je ne suis absolument pas contre le solaire ou l’éolien, mais je m’insurge contre le rêve qui consisterait à dire qu’on va pouvoir maintenir notre niveau de consommation et de confort, de mobilité, simplement en remplaçant une couche d’énergie fossile par des solutions d’énergies renouvelables. Si on veut maintenir le niveau de vie à l’occidentale, et promettre ce niveau de vie à l’ensemble des pays du monde, le besoin généré en métaux est, à mon avis, très complexe à gérer. Il faut aller les chercher plus profondément, en consommant plus d’énergie ; il faudra peut-être aller dans les océans, mais cela pose des questions d’impact sur la biodiversité et d’industrialisation de l’océan profond. Il y a des gens qui fantasment sur la Lune ou les astéroïdes. Mais, globalement, je pense que le niveau d’extraction n’est pas soutenable. L’effort de déploiement industriel lui-même est à mon avis difficilement atteignable.

Plus on va faire de la sobriété, de la réduction à la source, des économies d’énergie et de ressources, plus ça sera facile de faire la transition. Si on veut maintenir l’existant, continuer à tous se balader avec des voitures de 2 tonnes et avec le même niveau de mobilité, là, ça risque d’être très complexe.

On peut quand même souligner les bénéfices qu’apporte la technologie dans nos vies. On le voit par exemple dans le secteur de la santé, comme pour le cas des vaccins…

Oui, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l’eau du bain. L’innovation technologique apporte un certain nombre de bienfaits. La question médicale est intéressante : quand on veut faire passer en force des technologies, comme la 5G, on parle tout de suite du télé-chirurgien, des ambulances connectées. Sur les jets privés, on explique que c’est utile pour les transplantations cardiaques… L’argument de la médecine, évidemment, c’est la moins contestable de toutes les promesses technologiques

Le penseur de la technique Jacques Ellul disait qu’on entend souvent que la technologie, c’est quelque chose de neutre, qu’avec un couteau je peux éplucher des carottes ou je peux assassiner mon voisin. Mais lui disait que la technologie n’est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours ambivalente, toujours à la fois positive et négative. C’est toujours très difficile d’éviter les mésusages par rapport aux bons usages.

En fait, ce que vous dites, c’est qu’il faut distinguer en fonction des usages. C’est ce que vous appelez le « discernement technologique »…

Cette notion de discernement technologique, ou de « techno-discernement », que je trouve très importante, consiste à se dire que, bien sûr, on peut utiliser les technologies. Il faut juste reconnaître qu’elles ont toujours un impact parce qu’elles consomment de l’énergie, parce qu’elles consomment de manière inéluctable des ressources qui ne seront pas disponibles pour les générations futures, parce qu’elles abîment la biodiversité.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Pollution plastique : des géants de l’agroalimentaire mis en demeure de réduire leur impact

Donc il faut se poser la question de l’utilité de l’usage de ces technologies. Dans le domaine médical, on peut ne pas le contester. Les volumes d’électronique en jeu à l’hôpital sont très limités par rapport aux objets connectés qui vont équiper des milliards d’utilisateurs. Idem pour le plastique. Je n’ai pas de problème pour des plastiques souples, tout à fait polluants, qui servent de poches de sang. On parle de quelques milliers de tonnes à l’échelle d’un pays, qu’on va savoir gérer, alors qu’à côté de ça on va avoir des millions de tonnes d’usage de plastique qu’on aurait pu éviter.

Tout le monde n’a pas forcément la même appréciation de ce qui est utile ou non, et l’impact social du renoncement à telle ou telle option technologique n’est pas toujours bien compris…

En fait, il ne faut surtout pas laisser à des experts le fait de décider que telle technologie ou tel usage sera utile ou non. C’est effectivement une question de débat démocratique. Ce n’est pas facile parce que avoir un niveau de débat démocratique de haute volée n’est pas très simple, surtout sur des sujets aussi complexes. Par exemple, l’éducation nationale, sous prétexte d’éduquer les citoyens du futur au numérique, a décidé de numériser l’enseignement. Pourtant, aucune étude scientifique n’a démontré qu’on apprenait mieux avec un écran plutôt qu’avec un bouquin. C’est même plutôt le contraire. Mais on a numérisé l’école parce que ça fait moderne. Aujourd’hui, le métavers est en train d’arriver et des gens qui travaillent au ministère de l’éducation nationale disent : « C’est incroyable, ça va être des opportunités pédagogiques folles », alors qu’on n’a rien testé. Il y a aussi des choses dont on pourrait assez simplement dire que ce n’est pas très utile. Par exemple, le distributeur de croquettes pour chats connecté avec dispositif de reconnaissance faciale…

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés A l’école, l’éducation nationale tente de limiter l’emprise des Gafam

Le président de la République a accusé les opposants à la 5G d’être des « amish » favorables au retour à la bougie. Est-ce que votre vision de la technologie est une forme de retour en arrière ?

Justement non, il ne s’agit pas d’un retour en arrière. Un ancien ministre de l’agriculture s’était fait étriller quand il avait dit qu’il fallait réinventer une agriculture qui soit sans pesticides, sans intrants, bref, en gros, l’agriculture de nos grands-parents. Il y avait eu une levée de boucliers incroyable. Or, justement, une agriculture sans pesticides ou sans intrants, ce n’est pas du tout l’agriculture de nos grands-parents. Parce que, entre-temps, on a développé la connaissance scientifique, la capacité à lutter contre les invasions avec des systèmes biologiques, on comprend mieux l’interaction entre les sols et les plantes, on va pouvoir faire des complémentarités et des rotations de cultures plus intelligentes.

Lire aussi le reportage : Article réservé à nos abonnés Dans la Nièvre, les projets de centrales solaires en zones agricoles se multiplient sous tension

Tout n’était pas moins bien avant. Il y a des choses qui ont été gagnées, des choses qui ont été perdues. Dans la question des rapports au temps, des rapports sociaux, dans la question de ce qu’on appelle une vie bonne, dans les questions de spiritualité, tout n’est pas à jeter dans le monde d’avant. Dans l’Antiquité, chez les Grecs, il y avait la tempérance parmi les vertus cardinales : l’idée que ce n’était pas forcément mieux d’avoir toujours plus.

Il y a aussi les impacts sociaux et sur l’emploi de tels changements. Les véhicules les plus vendus, les SUV, sont aussi les plus polluants. Mais si on les interdit demain, on balaye toute une partie du secteur automobile…

Aujourd’hui, on a un déséquilibre parce qu’on a assis notre protection sociale sur le travail humain. Cela fait qu’aujourd’hui les ressources ne valent à peu près rien. Quand vous arrivez dans un magasin avec votre aspirateur pour essayer de le faire réparer, on vous dit que ça va coûter le prix du neuf, donc autant le racheter. L’économie de la réparation, du réemploi, c’est tout à fait possible. Simplement, il ne faut pas arriver avec une grosse pince pour tout démolir. Il faut avoir des gens qui vont faire de la déconstruction précautionneuse, et ça, c’est potentiellement plus cher.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Smartphones, ordinateurs, TV… les professionnels jugent le nouvel indice de réparabilité des produits électroniques

Mais il ne s’agit pas que de cela, la question du chômage et de l’emploi, c’est souvent notre critère d’évaluation de l’action d’un gouvernement…

Absolument. Qu’est-ce qui terrorise tout gouvernement ? C’est la destruction potentielle d’emplois et la crise sociale qui va avec. Aucun gouvernement ne va prendre des décisions qui mèneront à la guerre civile parce qu’on aura un chômage massif. Simplement, l’argument de l’emploi, je le trouve un peu gênant. On vit dans un monde de destruction créatrice schumpétérienne, où l’innovation vient rendre certains emplois obsolètes, caducs et où on mute vers d’autres emplois créés par l’innovation. Pour simplifier à gros traits, on passe des mineurs de charbon aux développeurs de métavers. Mais quand il s’agit de dire qu’il y a certains secteurs qu’il va falloir adapter parce qu’ils ne sont plus tenables, plus acceptables d’un point de vue climatique, du point de vue des ressources, là, on répond que c’est impossible parce qu’il faut préserver les emplois. On glorifie l’innovation technologique et ce n’est pas grave si elle détruit des emplois ; et, à côté de ça, il faudrait être les deux pieds sur le frein pour tout changement lié à des questions environnementales.

J’insiste un peu sur la question des SUV…

Pour moi, c’est l’exemple parfait du fait qu’on ne vit pas dans une économie tirée par le consommateur. C’est une légende économique de dire qu’à travers mes achats je vais créer des filières. On vit dans une économie poussée. Si je veux une petite voiture qui pèse 700 kilos et qui ait 150 kilomètres d’autonomie, eh bien elle n’est pas disponible, elle n’existe pas. Donc je vais aller dans le panel de ce qu’on va me proposer. Et effectivement, il y a eu une inflation du poids des voitures. Certains aspects sont réglementaires, mais c’est essentiellement parce que la marge sur les grosses voitures est plus importante que sur les petites. Il y a eu de tels gains de productivité dans l’industrie automobile qu’aujourd’hui, si vous vouliez acheter l’équivalent d’une voiture de 1980, elle ne vaudrait vraiment rien. Donc, pour lutter contre la déflation et la perte de chiffre d’affaires, il a fallu faire de l’enrichissement technologique des voitures. Ce n’est pas l’industrie qui peut prendre la décision, me semble-t-il, de réclamer une réglementation pour faire des voitures plus petites. C’est la puissance publique qui doit siffler la fin de la partie ou donner la règle du jeu.

Vous plaidez pour ce qu’on appelle les « low-tech », des technologies de petite échelle, peu gourmandes en énergie, facilement réparables, adaptables. Concrètement, comment cela peut-il se traduire ?

J’aime bien parler de démarche « low-tech », plutôt que dire que tel objet est low-tech ou pas. Je prends souvent l’exemple du vélo. On pourrait dire que c’est un objet low-tech par excellence. Vous pouvez être très autonome, presque le réparer vous-même, ça a consommé très peu de ressources, ça peut durer peut-être un siècle si vous changez quelques pièces détachées… Et en même temps, le vélo est enchâssé dans un système de production qui, lui, est très high-tech, pour fabriquer un câble de frein, un dérailleur, une chaîne.

Ce que vous dites, c’est qu’il faut appliquer cette démarche low-tech à tous les pans de l’activité économique et de la société…

Ça veut dire qu’il faut orienter l’innovation des produits, des services, vers une réelle économie de ressources, une réelle économie d’énergie. Et lutter contre l’effet rebond. Tous les produits sont de plus en plus efficaces. C’est même un facteur de compétitivité pour les entreprises, surtout aujourd’hui quand l’énergie est de plus en plus chère : faire le même produit en consommant moins d’énergie. Toutes les entreprises sont d’accord, il n’y a pas de souci avec ça. Simplement, arrivé à ce point-là, le produit est moins cher, plus efficace et donc on va en consommer plus. Il faut être capable d’avoir des logiques non pas de solutions techniques, mais de solutions sociotechniques, c’est-à-dire qui embarquent les usages, les comportements. Si vous rénovez thermiquement une maison, sans l’accompagner d’une évolution des usages, vous allez juste avoir un logement plus efficace qui va consommer presque autant d’énergie.

Est-ce que ce n’est pas là qu’intervient la question de la sobriété ? Pas seulement celle des gestes individuels, mais à un niveau plus collectif…

Oui, c’est vrai : on peut par exemple passer à la voiture électrique. Très bien. Mais quel type de voiture électrique ? Celle de 2 tonnes ou celle de 700 kilos ? Une qui roule 1 000 kilomètres ou une qui roule 150 kilomètres ? Pour la première, on aura besoin de quinze fois plus de lithium ou de cobalt. Et puis peut-être faut-il ne déployer que la moitié de ces voitures et l’autre moitié, ça sera plutôt des vélos électriques… On pourrait aller même plus loin, poser la question du nombre de kilomètres, aller vers une logique de démobilité. Pourquoi habite-t-on de plus en plus loin de son travail ? Pourquoi faut-il faire de plus en plus de kilomètres pour déposer les enfants à l’école de musique, pour aller passer une radio, pour aller voir un spécialiste ? Ce sont des questions d’aménagement du territoire.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le vélo à assistance électrique en pleine forme

C’est un peu l’idée que vous défendez dans votre dernier ouvrage, « La Ville stationnaire » : vous allez à rebours de l’idée de la smart city. Mais à quoi pourrait ressembler une ville qui serait dans une démarche low-tech ?

Aujourd’hui, l’organisation du territoire fait qu’on est obligé de mettre deux logements neufs en chantier quand on a un habitant de plus, à cause de la décohabitation, à cause de la métropolisation. En fait, on construit beaucoup de neuf et en même temps on crée du vacant, on crée des logements sous-occupés. Il y a 3 millions de logements vacants en France et 8 millions de logements sous-occupés dans la définition de l’Insee. Si on remplissait tout ça, on pourrait loger 12 millions de personnes en plus sans construire un mètre carré. Et pourtant, on explique qu’il faut mettre 500 000 logements en chantier chaque année et qu’on n’en a pas assez. Est-ce qu’il ne faut pas réinvestir plutôt les bourgs, les villages, les villes moyennes, les sous-préfectures, où existe tout ce parc vacant, tout ce patrimoine qu’on va pouvoir réinvestir ?

Qu’est-ce qui pourrait générer une démarche plus rationnelle dans l’utilisation des matériaux, des ressources et de l’énergie ?

Si on regarde le rôle de la puissance publique, la question de la réglementation et des normes est indispensable. Il ne s’agit pas forcément d’interdire, parce que ça réveille de vieux fantômes de l’écologie liberticide, ce qui suscite des levées de boucliers. Mais il y a des choses aujourd’hui qui sont interdites, d’autres qui sont autorisées, et on peut faire bouger ça à travers un débat démocratique.

Le deuxième levier, c’est le levier fiscal. Si demain on veut pouvoir aller vers un monde de la réparation, de la maintenance, il faut avoir une fiscalité qui s’adapte, de manière progressive et en donnant de la visibilité aux entreprises, sans prendre à la gorge des gens qui ont un chauffage au fioul ou qui habitent loin de leur boulot. Cela signifie avoir une fiscalité des ressources, du carbone, mais alléger la fiscalité sur le travail. Tout le monde pourrait voir son salaire net augmenter, par contre les choses moins environnementales coûteraient plus cher à acheter.

Ensuite, on a tout le millefeuille territorial, qui va de la commune jusqu’à la région. Là, on a le pouvoir prescriptif. La puissance publique achète beaucoup de choses, des bâtiments, des voitures, des ordinateurs, des services ; à travers les cahiers des charges, on peut favoriser des filières de réemploi, les cantines bio…

Et puis il y a le mécanisme de soutien à l’innovation. Est-ce qu’on est seulement fascinés par les licornes dans l’intelligence artificielle, la blockchain, les NFT, ou bien également par la réparation de vélos, les ateliers, les ressourceries-recycleries, les expérimentations en agroécologie ?

Vous avez un regard assez critique sur l’usage qu’on a de la technologie. Vous avez écrit un autre livre, titré « Le bonheur était pour demain » (Seuil, 2019). Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir ?

Paradoxalement, ce qui est intéressant, c’est que les humains peuvent s’adapter rapidement à des nouvelles situations, plus qu’on ne le croit. Les chercheurs parlent par exemple de l’« amnésie environnementale ». La génération qui arrive ne verra pas beaucoup de papillons, mais finalement elle ne s’en rend pas compte parce qu’elle n’a pas connu le monde de mon grand-père qui était bourré de papillons ! Les références culturelles évoluent. Prenons l’exemple du chauffage : il y a trente ou quarante ans, chez moi, il faisait 17 °C dans la vieille maison que j’habitais à l’époque. Aujourd’hui, le référentiel s’est décalé, on est à 21 °C ou à 22 °C, et on rame un peu pour dire aux gens de revenir à 18 °C ou 19 °C. Ce qui me donne de l’espoir, c’est que cette adaptation peut aller dans les deux sens. En fait, l’être humain est extrêmement adaptable.

Philippe Bihouix

Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, Philippe Bihouix est ingénieur, il a notamment écrit en 2014 L’Age des low tech(Seuil) et vient de publier, avec Sophie Jeantet et Clémence De Selva, La Ville stationnaire (Actes Sud), un ouvrage sur la question de l’étalement urbain et les moyens de le stopper. Il est aujourd’hui directeur général d’AREP, la plus grande agence d’architecture de France, qui est une filiale de la SNCF.Nabil Wakim

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

****Neutralité carbone : tous les scénarios passent par une même exigence, la sobriété

Analyse

Plusieurs études publiées récemment s’accordent sur le fait que, s’il est impossible de prédire précisément combien nous consommerons d’énergie en 2050, atteindre la neutralité exigera de réduire drastiquement nos besoins.

Publié le 16 décembre 2021 à 04h45 Temps de Lecture 4 min.

Analyse. Ils s’intitulent « Futurs énergétiques » ou « Transition(s) 2050 », ont nécessité des années de travail et pèsent des centaines de pages. En quelques semaines, plusieurs « scénarios » visant à atteindre la neutralité carbone ont été mis sur la table. Celui de négaWatt, une association défendant la sobriété, l’efficacité énergétique et les renouvelables ; ceux du gestionnaire national du Réseau de transport d’électricité (RTE), missionné par le gouvernement ; et, enfin, ceux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), un établissement public placé sous la double tutelle des ministères de la transition écologique et de la recherche. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait également présenté, en mai, ses pistes pour parvenir, en trente ans, au « zéro émission nette ».

Que retenir de cette profusion d’analyses sur les trajectoires possibles pour réussir à ne pas émettre davantage de gaz à effet de serre qu’il est possible d’en absorber ? Publiés à peu de temps d’intervalle, ces exercices prospectifs varient considérablement par leur approche, leur ampleur, leur périmètre et leur méthode. Mais s’ils ne sont nullement comparables, il en ressort finalement, de manière assez frappante, des messages convergents.

Réduire drastiquement nos besoins

Tous partent d’un constat : s’il est impossible de prédire précisément combien nous consommerons d’énergie en 2050, il est en revanche certain qu’atteindre la neutralité carbone exigera de réduire drastiquement nos besoins. Et ce n’est pas seulement négaWatt, apôtre de la sobriété, qui le dit : le gouvernement français, par le biais de sa stratégie nationale bas carbone, prévoit une réduction par deux de la consommation globale d’énergie. Or s’interroger sur ces besoins ne va pas de soi. « Aujourd’hui, l’énergie n’a plus de visibilité, de réalité physique, ce que l’on consomme est totalement abstrait, observaient, début décembre, les experts de La Fabrique écologique, une fondation pluraliste et citoyenne. Il faut que les acteurs se réapproprient ce sujet. »

« Sommes-nous prêts à modifier profondément nos usages et à remettre en cause la manière dont nous nous déplaçons, dont nous occupons nos logements, dont nous mangeons ? »

Les gains en matière d’efficacité – qui permettent d’obtenir le même service mais en utilisant moins d’énergie – permettront de faire baisser la consommation. Mais seront-ils suffisants ? La nécessité de réfléchir à la notion de sobriété s’est clairement imposée comme l’un des enseignements de ces travaux. Cette notion, largement absente du débat public, est éminemment clivante. A tel point que RTE, au vu de l’importance prise par le sujet lors des concertations, a révisé ses hypothèses pour en faire une trajectoire à part entière.

Sommes-nous prêts à modifier profondément nos usages et à remettre en cause la manière dont nous nous déplaçons, dont nous occupons nos logements, dont nous mangeons ? Sommes-nous d’accord pour faire évoluer des pratiques aussi fondamentales et structurantes, sans que cela pénalise les moins favorisés ? Ou souhaitons-nous préserver nos modes de vie actuels, quitte à rendre l’atteinte de nos objectifs climatiques encore plus ardue ? Bien plus qu’une question technique, il s’agit là d’un véritable choix de société. « La sobriété, ce n’est ni un scénario du Moyen-Age ni un scénario où les trains s’arrêtent quand il n’y a plus de vent pour faire tourner les éoliennes, mais c’est clairement un scénario où le pacte de société n’est plus le même », expliquait Thomas Veyrenc, le directeur exécutif stratégie et prospective de RTE.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés Climat : la France n’est toujours pas dans les clous pour atteindre ses objectifs en 2030

Les auteurs de tous ces travaux plaident également pour dépasser l’opposition binaire entre énergies renouvelables et nucléaire, à laquelle est souvent réduit le débat sur la transition énergétique. D’abord parce que la nécessité d’un déploiement massif de l’éolien et du solaire apparaît comme incontournable, tous les scénarios prévoyant que les renouvelables soient majoritaires dans le mix énergétique en 2050. Mais aussi parce que, si les questions du système électrique et de la place qui sera accordée au nucléaire sont majeures, elles ne sont que deux des multiples pièces du puzzle à assembler.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés La sobriété, cette « évidence » devenue un angle mort de la société de consommation

Espérer atteindre la neutralité carbone implique certes de produire de l’électricité bas carbone, mais aussi de réussir à sortir totalement des fossiles, de développer les énergies renouvelables non électriques, de réformer les systèmes agricoles et alimentaires, de préserver les forêts et les océans qui assurent la fonction de puits de carbone, de repenser le modèle de développement économique, l’organisation du territoire… Le défi est systémique et toutes ses dimensions doivent être prises en compte.

Consulter la population

Enfin, ces travaux soulignent un paradoxe : il y a urgence à agir, mais il est aussi impératif de consulter la population. Il faut tout à la fois concilier le temps court et le temps long, faire des choix en acceptant les incertitudes… Les scientifiques n’ont de cesse de répéter que la prochaine décennie – qui ne compte d’ailleurs plus que huit années… – sera cruciale pour le climat. Or, en matière d’énergie, les nouveaux projets mettent de longues années à aboutir, en France encore plus qu’ailleurs, et doivent donc être lancés au plus vite. En même temps, les responsables politiques ne peuvent s’exonérer d’un véritable débat démocratique, au Parlement et au sein de la société. C’est à cette condition que les efforts gigantesques nécessaires pour viser la neutralité carbone auront une chance d’être acceptés – voire mieux, souhaités !

Pour l’heure, on peut s’inquiéter de la pauvreté des discussions sur l’écologie dans la campagne présidentielle. Une« paralysie du débat » que La Fabrique écologique explique notamment par « l’incapacité des Français et des dirigeants à se projeter dans l’avenir » et à porter une vision de ce que pourrait être une société de la neutralité carbone en 2050. Les divers scénarios désormais sur la table doivent aider à en dessiner les contours.