Régis Aubry : « Le débat sur la fin de vie revient à questionner ce que soigner veut dire »

Le corapporteur de l’avis du Comité consultatif national d’éthique évoque, dans un entretien au « Monde », le positionnement des professionnels de santé et son évolution.

Propos recueillis par Mattea BattagliaPublié aujourd’hui à 15h00 https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/regis-aubry-le-debat-sur-la-fin-de-vie-revient-a-questionner-ce-que-soigner-veut-dire_6164959_3224.html

Temps de Lecture 3 min.

Le professeur Régis Aubry est corapporteur de l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) qui, en septembre 2022, a ouvert la voie, avec prudence, à la légalisation d’une aide active à mourir, à de strictes conditions.

Le débat sur la « fin de vie » suscite de nombreuses réactions parmi des associations, les sociétés savantes, les organisations de soignants… Et les appels, collectifs, à la prudence résonnent fort. Cela vous étonne-t-il ?

Au contraire, il est très sain que des professionnels de santé s’interrogent et soient vigilants. Le débat sur la fin de vie, tel qu’il a été ouvert, revient à questionner ce que soigner veut dire. Derrière la question générale de l’aide active à mourir, deux interrogations sont posées : l’acte de soigner peut-il aller jusqu’à administrer un produit létal à un patient ? Et l’acte de soigner peut-il aller jusqu’à accompagner un patient dans son suicide ?

Je n’ai pas beaucoup de doutes sur la deuxième approche : quand quelqu’un formule une demande d’assistance au suicide, ne pas l’explorer, ne pas l’écouter, serait pour moi le contraire du soin. En revanche, il me semble tout à fait normal que le fait d’administrer un produit létal, autrement dit, d’intervenir soi-même dans la mort d’autrui, pose question. Cela vient heurter les principes des soins palliatifs. Le fait de ne pas donner la mort est inscrit dans le serment d’Hippocrate.

Lire aussi : Fin de vie : une partie importante des soignants affiche ses doutes ou ses réticences *

Dispose-t-on d’une enquête, d’une photographie globale du positionnement des soignants ?

A ma connaissance, il n’y a pas de données quantitatives exhaustives, pas non plus de travaux de nature sociologique qui viseraient à aller à la rencontre des professionnels de santé dans leur approche particulière de la fin de vie. Des courants d’opinion s’expriment ; on lit ou on entend des prises de position, tribunes ou pétitions.

Les rares travaux qui ont porté sur la pratique de l’euthanasie, chez nos voisins qui l’ont dépénalisée, ont montré que c’est un acte ambigu, qui pèse sur le plan psychologique et émotionnel. Des soignants peuvent pratiquer une, deux euthanasies dans l’année. Plus, cela devient compliqué. Ces retours d’expérience viennent renforcer la distinction que nous faisons, au sein du CCNE, sur ces deux formes d’aides actives à mourir [euthanasie et aide au suicide].

Lire aussi : Fin de vie : lors d’un dîner à l’Elysée, Macron invoque « un doute salvateur »

Y a-t-il, selon vous, une spécificité du positionnement des soignants par rapport au reste des Français ? Ceux-ci, si l’on s’en tient aux sondages, sont majoritairement favorables à une évolution de la loi…

Les Français sont conceptuellement d’accord avec l’idée qu’on peut maîtriser sa fin de vie, c’est ce que disent ces sondages. J’ajoute que les Français sondés ne sont pas malades. Les quelques travaux de recherche auxquels j’ai participé avec l’Institut national d’études démographiques, ceux dont on dispose sur les infirmiers et la pratique de la sédation, montrent en effet que plus un patient s’enfonce dans la maladie, plus il a tendance à changer d’avis. Il est assez facile de parler de la fin de vie « à distance ». Le soignant impliqué a nécessairement une vision différente de celle d’un autre citoyen.

Sait-on si le positionnement est différent d’une profession de santé à l’autre ? Et parmi les médecins, d’une spécialité ou d’un type d’exercice à un autre ?

A défaut d’études, on ne peut livrer que des hypothèses, mais il me semble que les médecins traitants, les généralistes, qui, parfois pendant vingt, trente, quarante ans, cheminent aux côtés de leurs patients, peuvent plus facilement voir dans l’aide à mourir un ultime acte d’accompagnement. Les médecins hospitaliers interviennent sur un temps plus court. Peut-être y a-t-il aussi un effet de génération : plus de vingt ans après la loi Kouchner, qui a valorisé l’autonomie et la décision des patients, sans doute que les jeunes médecins peuvent admettre moins difficilement qu’à l’époque d’un exercice médical plus lointain, plus patriarcal, que des patients puissent vouloir mettre un terme à leur existence.

Est-ce à dire que le positionnement des soignants, des médecins, a évolué dans le temps ?

Corrélativement aux progrès scientifiques et techniques, la médecine contribue à maintenir en vie de plus en plus longtemps de plus en plus de patients avec des maladies chroniques ou d’autres pathologies ou handicaps. Ces patients sont confrontés, plus longtemps, à la question de leur « finitude ». Avant, c’est un lieu commun, quand on ne guérissait pas, on mourait. Certains patients, dans ces conditions, interrogent le sens de leur vie. C’est exceptionnel, mais l’exception ne doit pas être balayée d’un revers de manche. Elle est paradigmatique.

Votre propre positionnement a-t-il évolué ?

Sans doute qu’il y a vingt ans je ne voyais pas ces situations. Plus j’avance en âge, et en expérience, moins j’ai d’assurance et de certitudes. Ce n’est pas un cas de cheminement vers la mort qui m’a marqué, mais tous les cas que j’ai accompagnés. Aucun n’a ressemblé à un autre ; la fin de la vie accentue la diversité. Il est important, dans le débat actuel, de ne pas se référer à une histoire singulière, une expérience de fin de vie, car cela empêche de penser la généralité et le commun dont nous avons besoin pour avancer. Je suis dans l’exercice du doute en permanence, et j’en suis fort aise.

Mattea Battaglia

*Fin de vie : une partie importante des soignants affiche ses doutes ou ses réticences

L’éventualité d’une dépénalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté pose question aux professionnels en première ligne. L’« aide active à mourir » peut-elle être un soin ? Chaque camp martèle ses arguments, et beaucoup se retranchent derrière une grande prudence.

Par Mattea BattagliaPublié aujourd’hui à 12h00 https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/fin-de-vie-une-partie-importante-des-soignants-affiche-ses-doutes-ou-ses-reticences_6164939_3224.html

Temps de Lecture 6 min.

Alors que la convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par Emmanuel Macron, s’approche du terme de ses travaux,reporté du 19 mars au 2 avril, nul ne sait encore quelle décision va prendre le chef de l’Etat. Mais il a pu s’en rendre compte : pour les soignants, en première ligne, l’éventualité d’une dépénalisation du suicide assisté et surtout de l’euthanasie demeure, pour beaucoup, une pierre d’achoppement.

Le débat se cristallise autour d’une question : l’« aide active à mourir » peut-elle, ou non, être considérée comme un soin ? Autrement dit, peut-elle faire partie, sans dévoiement, de la mission des soignants ?

Mi-février, une douzaine d’associations et d’organisations représentant quelque 800 000 soignants, emmenées par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), ont répondu d’un ferme non, dans un avis *** repris en « une » du Figaro, où est dénoncé un « glissement éthique majeur ». La position inverse a été soutenue dans une tribune au Monde par quelque 500 soignants **, médecins, infirmiers, aides-soignants et psychologues, à l’initiative de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), tous s’engageant en faveur d’une aide active à mourir « dans un cadre strictement légal et encadré ».

***https://sfap.org/system/files/avis_ethique_commun_-_160223.pdf

Lire aussi la tribune : Fin de vie : « Nous, professionnels de santé, disons haut et fort que l’aide médicale à mourir est un soin » **

« Ultime requête »

Le débat rebondit depuis des années, nourri par deux camps opposés, très organisés, sans qu’il soit vraiment possible de savoir ce que pense la « masse silencieuse » des soignants, même si les réticences et les inquiétudes exprimées résonnent fort, ces dernières semaines.

L’adoption, en septembre 2022, par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) d’un avis ouvrant la voie, avec une grande prudence, à une modification du cadre légal, a relancé les interrogations. Quels actes auraient à assumer, en pratique, les professionnels de santé, avec une nouvelle loi ? Comment cela affecterait-il la relation entre soignants et patients, dans les services de soins palliatifs et au-delà (l’oncologie, la gériatrie, etc.), partout où sont prises en charge des personnes en fin de vie ? Qui, parmi les praticiens, invoquerait la « clause de conscience » ? Qui, à l’inverse, estimerait de son devoir de répondre à cette « ultime requête » ?

Lire aussi : Régis Aubry : « Le débat sur la fin de vie revient à questionner ce que soigner veut dire »

La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs a sondé ses troupes, soignants et bénévoles : 90 % des 1 300 personnes interrogées dans le cadre d’un sondage mené avec Opinionway, en septembre 2022, approuvent le cadre légal actuel – celui de la loi Claeys-Leonetti qui, depuis 2016, autorise une « sédation profonde et continue jusqu’au décès ». Presque autant (85 %) se disent défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort.

« La société peut évoluer, mais la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort », défend la présidente de la SFAP, Claire Fourcade, en réclamant que les soignants soient laissés en dehors de tout projet de légalisation de la « mort administrée ».

Majorité silencieuse

Pas (ou peu) de chiffres avancés, en face, dans les rangs d’associations comme l’ADMD ou Le Choix – Citoyens pour une mort choisie, qui poussent depuis des années pour un changement de la législation. Mais la certitude que la société, si les soignants ne le sont pas, est « prête ». La conviction que la loi de 2016 ne répond pas toujours aux besoins – parce que les « douleurs réfractaires » existent, parce qu’une vingtaine de départements ne disposent pas d’unités de soins palliatifs – ou aux demandes de certains patients. Et l’assurance que si le cadre légal le permettait, des professionnels seraient volontaires pour l’appliquer, quitte à « venir en recours » de ceux qui resteraient en retrait.

Lire aussi le reportage : En Ile-de-France, ces médecins qui accompagnent en urgence la fin de la vie à la maison

Denis Labayle, président d’honneur de l’association Le Choix, avait réussi à obtenir, en 2007, lors du procès de deux femmes, une médecin et une infirmière, jugées aux assises pour un acte d’euthanasie, la publication dans le Nouvel Obsd’un manifeste de 2 000 soignants. « Ce qu’elles ont fait, nous l’avons tous fait », indiquait-il alors. Un positionnement sans précédent… et sans prolongement. « Tant qu’il n’y aura pas de dépénalisation [de l’aide active à mourir], l’expression restera timorée, affirme le docteur Labayle. Face aux risques judiciaires encourus, la majorité des soignants reste silencieuse. Mais je veux croire que, si une loi passe, cette même majorité ne la remettra pas en question. » Un peu comme ce fut le cas pour la légalisation de l’avortement, dit-il, dans les années 1970. « Le jour où il y aura vraiment une loi de liberté, la parole pourra se libérer, du côté des patients comme des soignants », affirme aussile docteur Jean Daquin, délégué général de l’ADMD.

Lire aussi : Fin de vie : lors d’un dîner à l’Elysée, Macron invoque « un doute salvateur »

« C’est à la société de trancher », déclare-t-on dans les rangs syndicaux, en rappelant qu’il existe un « consensus »autour des besoins et du renforcement des soins palliatifs, mais pas « plus d’unanimité », concernant l’aide active à mourir, parmi les soignants, que dans d’autres secteurs de la société.

Différences entre spécialités

L’ordre des infirmiers s’est, lui, prononcé dès janvier pour un renforcement des soins palliatifs : « Avant de vouloir modifier la loi actuelle, il faudrait déjà réussir à l’appliquer sur l’ensemble du territoire, souligne son président, Patrick Chamboredon. Si le cadre législatif change, les infirmiers s’adapteront, mais il faudra consacrer leur rôle, en les impliquant dans les procédures collégiales, en leur garantissant, à eux aussi, une clause de conscience. »

Du côté de l’ordre des médecins, un travail « en interne » associant les conseils départementaux et régionaux devrait aboutir début avril. D’ici là, pas de communication officielle. En septembre, le président du Conseil national de l’ordre, François Arnault, s’était exprimé avec beaucoup de prudence dans un entretien au Quotidien du médecin.**** « Si une assistance au suicide était acceptée, nous serons très attentifs, expliquait-il alors. [Le médecin] doit-il être accompagnateur ? Sûrement. Effecteur ? Je ne crois pas. Ce n’est pas son rôle. » « Et l’ordre n’est pas favorable à l’euthanasie », avait-il aussi indiqué, appelant à la mise en place d’une clause de conscience.

Lire aussi : Fin de vie, sédation, aide active à mourir : de quoi parle-t-on ? Où en est le débat en France ?

Dans la foulée, Le Quotidien du médecin a lancé sa propre consultation auprès de ses lecteurs. Les résultats, publiés en janvier à partir des presque 600 réponses reçues (non représentatives), montrent aussi que ces médecins sont ouverts au débat : si la grande majorité des répondants (83 %) estiment plutôt que leur rôle est de « soulager » en ayant recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ils accueillent favorablement, pour presque un tiers d’entre eux (32 %), l’initiative de la convention citoyenne. Presque autant (31 %) attendent de juger sur pièce.

A partir des contributions reçues, le journal d’information médicale s’est aussi penché sur les différences entre spécialités et exercices. Les professionnels des soins palliatifs se disent les plus attachés au cadre actuel, quand d’autres praticiens, comme les généralistes ou les psychiatres, semblent se distinguer par une plus grande ouverture.

La fin de vie des enfants, sujet sensible

On retrouve, dans l’appel des treize organisations contre l’aide active à mourir, diffusé mi-février, aux côtés des défenseurs des soins palliatifs, des spécialistes du grand âge, de l’oncologie, des associations d’infirmiers… Mais aussi la Société française de soins palliatifs pédiatriques, symbolisant l’enjeu de la fin de vie des enfants, sujet sensible qui a également été soulevé lors des débats de la convention citoyenne – quand le CCNE l’avait, lui, tenu à distance.

Parmi les signatures, on compte aussi celle de l’Association nationale des médecins coordonnateurs en Ehpad et du secteur médico-social. Dans ses rangs, raconte son vice-président, le docteur Gaël Durel, l’inquiétude ne faiblit pas. « On a diffusé à nos 6 000 établissements un document de travail assez large pour avoir un retour des soignants. Un tiers a refusé de répondre. Les questionner [sur l’aide active à mourir], au regard de leur engagement quotidien, leur semble tout simplement insupportable. » Sur les 600 000 patients accueillis en Ehpad, le quart, soit 150 000, meurent dans l’année, rappelle le médecin. « Quel message envoie-t-on aux personnes les plus vulnérables qui se battent au quotidien pour vivre ? », interroge aussi Elisabeth Hubert, à la tête de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile.

D’autres organisations ou sociétés savantes ont communiqué en leur nom propre. Ainsi de la Société de réanimation de langue française (SRLF), le 27 janvier. « En réanimation, les soignants sont quotidiennement confrontés à la fin de la vie de leurs patients, la mortalité y est estimée entre 15 % et 20 %, rappelle la docteure Virginie Lemiale, cosecrétaire de la commission d’éthique de la SRLF. La loi Claeys-Leonetti permet de répondre à la très grande majorité des situations (…). Une évolution de la loi pourrait influencer nos pratiques et ceci devra être évalué. »

« La fin de vie reste un tabou »

Le 27 février, la Société française de pédiatrie a, à son tour, partagé ses questionnements. « L’exclusion des enfants du débat n’est qu’un leurre, soutient Robin Cremer, médecin en réanimation pédiatrique au CHU de Lille et corédacteur de ce texte. Légitimer, même par exception, qu’on puisse supprimer un patient qui souffre pour soulager sa souffrance induira un changement de paradigme des soins pour tous les malades, dont les mineurs. On ouvre une boîte de Pandore. »

Au-delà de ces prises de position officielles, beaucoup de soignants confient ne pas être « très au clair » avec la loi, le sentiment de ne pas être « légitime » à prendre la parole. « La fin de vie reste un tabou dans la société, elle peut aussi l’être chez certains soignants », observe Sophie Chrétien, de l’Association nationale française des infirmiers en pratique avancée, l’une des treize signataires de l’avis éthique collectif.

Lire l’éditorial du « Monde » : Fin de vie : un grand débat, délicat mais nécessaire

C’est dans les rangs des libéraux, médecins et infirmiers, sous le couvert de l’anonymat, que des récits de fin de vie, à hauteur de patients, se font entendre. Avec, parfois, le sentiment d’avoir été à la hauteur, parfois pas. « J’ai eu ce patient, jeune, atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, qui m’a expliqué d’emblée qu’il souhaitait un suicide assisté, raconte un médecin généraliste en milieu rural. Il avait déjà connu ça dans sa famille, il en connaissait l’issue. Financièrement, il n’avait pas les moyens d’aller à l’étranger. Je l’ai pris en charge dans l’hôpital local où j’ai pu mettre la sédation profonde terminale [un endormissement profond associé à l’arrêt des traitements]. Ma main qui soigne est aussi celle qui a signé le certificat de décès. Je garde le sentiment de ne pas avoir pu répondre à sa demande. »

Mattea Battaglia

**Fin de vie : « Nous, professionnels de santé, disons haut et fort que l’aide médicale à mourir est un soin »

Tribune

Collectif

A l’initiative de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, près de 500 soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins et psychologues s’engagent, dans une tribune au « Monde », en faveur d’une aide active à mourir, « dans un cadre strictement légal et encadré ».

Publié le 06 février 2023 à 06h00, mis à jour le 06 février 2023 à 10h12 Temps de Lecture 3 min.

Ne serait-il pas temps de baisser les armes ? Ne serait-il pas temps, face à la demande du patient, de laisser de côté nos convictions, qu’elles soient philosophiques ou religieuses, car il ne s’agit que de convictions ? Ne serait-il pas temps, donc, d’arrêter de se mentir ?

Lire aussi : Fin de vie : « Un devoir d’accompagnement que la médecine doit assumer jusqu’au bout »

La Belgique a voté une loi autorisant une aide médicale à mourir, il y a vingt ans : le basculement anthropologique ne s’est pas produit, et depuis nous ne cessons de penser à toutes ces personnes sur leur lit de souffrance, en France, et qui n’ont pas eu le choix.

Non, nous ne sommes pas liés à un serment d’un autre siècle mais à un serment que nous nous sommes fait dès le début de notre engagement de soignants : écouter, comprendre et venir en aide.

Non, nous ne nous reconnaissons pas dans les prises de position de l’ordre des médecins concernant l’évolution de la loi sur la prise en charge de la fin de vie.

Oui, il existe des douleurs physiques réfractaires à toutes les prises en charge, aussi élaborées soient-elles

.Lire aussi : Aide active à mourir : « L’ambivalence des patients en fin de vie doit être respectée »

Oui, il existe des douleurs psychologiques et morales insupportables et réfractaires à tout l’arsenal thérapeutique ; le nier n’est pas déontologique.

Oui, il est médicalement impossible de définir avec certitude le terme d’une vie, sauf à considérer le début de l’agonie. Mais n’est-ce pas trop tard ?

Une approche humaine

Alors, sachons écouter, partager, comprendre et reconnaître. C’est cela, notre rôle de médecins et de soignants dans ce colloque singulier qui nous amènera à une décision partagée.

Alors, sachons dans ce contexte précis inverser notre relation médicale, donner une profondeur à celle-ci en accordant au patient notre consentement. Le terme d’une vie ne sera jamais une définition médicale ou sociétale, mais une approche humaine, forcément subjective, de celui qui, atteint d’une maladie grave et incurable, sait que sa vie est accomplie.

Lire aussi : « Pour nous, bouddhistes, vouloir remédier à la souffrance en mettant fin à la vie revient à se tromper de combat »

En ce sens, nous disons haut et fort que l’aide médicale à mourir est un soin lorsque nous sommes face à une maladie grave et incurable, amenant des douleurs physiques ou psychiques intolérables, et que le colloque singulier qui nous unit en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas meilleur service à rendre au patient, conscient et capable, que de répondre favorablement à sa demande de bénéficier d’une aide active à mourir afin de sauvegarder sa propre dignité.

Lire aussi : Aide active à mourir : « L’ambivalence des patients en fin de vie doit être respectée »

Avec nous, 82 % des Françaises et des Français [interrogés dans le cadre d’un sondage de l’IFOP en octobre 2022]pensent que l’aide médicale à mourir est un soin de fin de vie.

En ce sens, nous disons haut et fort que l’aide active à mourir qui serait pratiquée par un médecin n’altère pas la confiance que son patient lui témoigne. En effet, 77 % des Français [interrogés par l’IFOP] affirment leur confiance dans un médecin qui pratiquerait des aides médicales à mourir.

Liberté et autonomie

En ce sens, nous disons qu’il n’y a aucune opposition entre la prise en charge palliative, consentie, et l’aide médicale à mourir, sous réserve que la prise en charge palliative puisse s’arrêter lorsque le malade le demande. En Belgique, les soins palliatifs interviennent dans près de la moitié des actes d’euthanasie. Pourquoi pas chez nous ?Lire aussi : Fin de vie : « Un devoir d’accompagnement que la médecine doit assumer jusqu’au bout »

En ce sens, nous disons qu’il n’y a aucune opposition entre la prise en charge palliative, consentie, et l’aide médicale à mourir, sous réserve d’une explication claire de ce qui oppose sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès et aide médicale à mourir, à savoir un processus mortifère prolongé, lent et solitaire, face à une mort acceptée en conscience, rapide et partagée par les proches et les soignants.

Nous, professionnels de santé, affirmons que nous sommes prêts à accompagner nos patients en fin de vie lorsqu’ils jugent que leur vie n’en est plus une, dans un cadre strictement légal et encadré, afin de pouvoir affirmer qu’ils sont morts dans leur dignité.

Nous, professionnels de santé, affirmons pouvoir garantir que le patient pourra jusqu’à l’acte ultime en décider autrement. C’est la définition de la liberté et de l’autonomie légalement encadrées.

Nous, professionnels de santé, affirmons que la clause de conscience est et restera inaliénable. De ce fait, le médecin sollicité qui ne souhaite pas consentir à un acte qui demeurera singulier pourra orienter son patient vers un autre médecin, volontaire.

Premiers signataires :

Jean Daquin, délégué national de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) chargé de la commission soignants, ancien médecin gynécologue ; Anne Vivien, vice-présidente de l’ADMD, ancienne médecin anesthésiste réanimatrice

Et 23 membres de la commission soignants : Marcelle Bervelt, infirmière retraitée ; Jacques Birgé, médecin généraliste ; Pierrette Bouvier, infirmière retraitée ; Annie Chaudat, ophtalmologue ; Lauranne Coignard, médecin généraliste ; Sylvie Dargery, administratrice de l’ADMD chargée de la solidarité et de l’entraide et médecin du travail retraitée ; Jean-Pierre Enrione-Thorrand, médecin généraliste à la retraite ; Rémi Fauvernier, psychologue clinicien ; Janine Guyonnet, infirmière retraitée ; Dominique Herson-Pigot, neurologue ; Annick Joulin, infirmière retraitée ; Claire Mathiot, hématologue retraitée ; Noëlle Messina-Peretti, infirmière retraitée ; Francine Noël,médecin angiologue-phlébologue, ancienne vice-présidente de l’ADMD ; Damien Payre, infirmier libéral ; Philippe Richet, médecin du sport retraité ; Françoise Rouquier, médecin généraliste retraitée ; Monique Santoul, médecin anesthésiste retraitée ; François Scheidt, médecin réanimateur retraité ; Annie Stocky, infirmière en psychiatrie ; Dominique Thié, infirmière en réanimation retraitée ; Jahida Valoris, infirmière en activité ; Robert Wohlfahrt, administrateur de l’ADMD, médecin généraliste

mais aussi :

Benjamin Becker, infirmier cadre de santé ; Sylvie Cambien, médecin addictologue retraitée ; Damien Crozet,infirmier cadre de santé ; Josette Dall’Ava Santucci, professeur émérite de médecine ; Bernard Lebeau, ancien chef de service de pneumologie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris ; Patricia Liebert, directrice des soins retraitée ; Nicole Massardier, médecin anesthésiste réanimateur ; Jean-Louis Millot, épidémiologiste retraité ; Serge Raoult, directeur d’établissement de santé ; Georges Strauch, professeur de médecine retraité

Retrouvez la liste de l’ensemble des signataires ici.

Nos tribunes sur l’aide active à mourir

Retrouvez l’ensemble de nos contenus sur la fin de vie sur cette page.

Conférence des évêques de France : « L’attente la plus profonde de tous n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? »

Denis Labayle : « Que chacun puisse choisir en fonction de ses convictions »

Emmanuel Hirsch : « Légiférer sur l’euthanasie n’est pas une urgence politique »

Laurent Frémont : « Si on appliquait la loi avant de chercher à la modifier ? »

Claude Evin : « Restaurer la dimension complexe des questions entourant la fin de vie est aujourd’hui une urgence citoyenne »

Elisabeth Angellier, Carole Bouleuc et Sylvie Dolbeault : « Avec l’aide active à mourir, la violence sera déplacée sur les professionnels de santé »

Martine Lombard : « Offrons une possibilité apaisée de mourir »

Isabelle Marin : « La ghettoïsation des personnes âgées ne peut que conduire à des formes de maltraitance »

Marie de Hennezel : « Il faudrait dix fois plus d’embauches pour assurer la dignité des fins de vie de nos âgés »

Alain Claeys : « Cette proposition de loi ne peut être considérée comme la seule réponse à cet enjeu »

Véronique Fournier : « Les forces conservatrices sont puissantes dans notre pays »

Claire Fourcade : « Pour un accès généralisé à des soins palliatifs de qualité à domicile »

François Galichet : « Il suffirait que le seul produit qui permette une mort douce soit susceptible d’être prescrit par les médecins pour que tout obstacle disparaisse »

Jean-Luc Romero-Michel : « La crise sanitaire a révélé les carences de notre loi sur la fin de vie »

Jean Leonetti : « Vincent Lambert est devenu, malgré lui, le symbole de la fin de vie »

Philippe Bizouarn : « Les conditions d’une délibération collective ne sont absolument pas réunies »

Brahim Bouselmi et Sandrine Bretonnière : « Dans le domaine de l’aide médicale à mourir, seul le droit positif permettrait de garantir un choix aux individus »Voir plus Voir moins

Collectif

André Comte-Sponville et Michèle Lévy-Soussan : « Un Etat démocratique doit nous donner les moyens de développer les soins palliatifs et de pratiquer l’aide active à mourir »

Alors que la convention citoyenne sur la fin de vie finalisera ses travaux le 2 avril, le philosophe André Comte-Sponville et Michèle Lévy-Soussan, médecin de soins palliatifs, dialoguent, dans un entretien au « Monde », sur les questions éthiques autour de l’euthanasie et du suicide assisté.

Propos recueillis par Virginie Larousse

Publié hier à 08h00, mis à jour à 00h03 https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/10/andre-comte-sponville-et-michele-levy-soussan-un-etat-democratique-doit-nous-donner-les-moyens-de-developper-les-soins-palliatifs-et-de-pratiquer-l-aide-active-a-mourir_6164904_3232.html

Temps de Lecture 15 min.

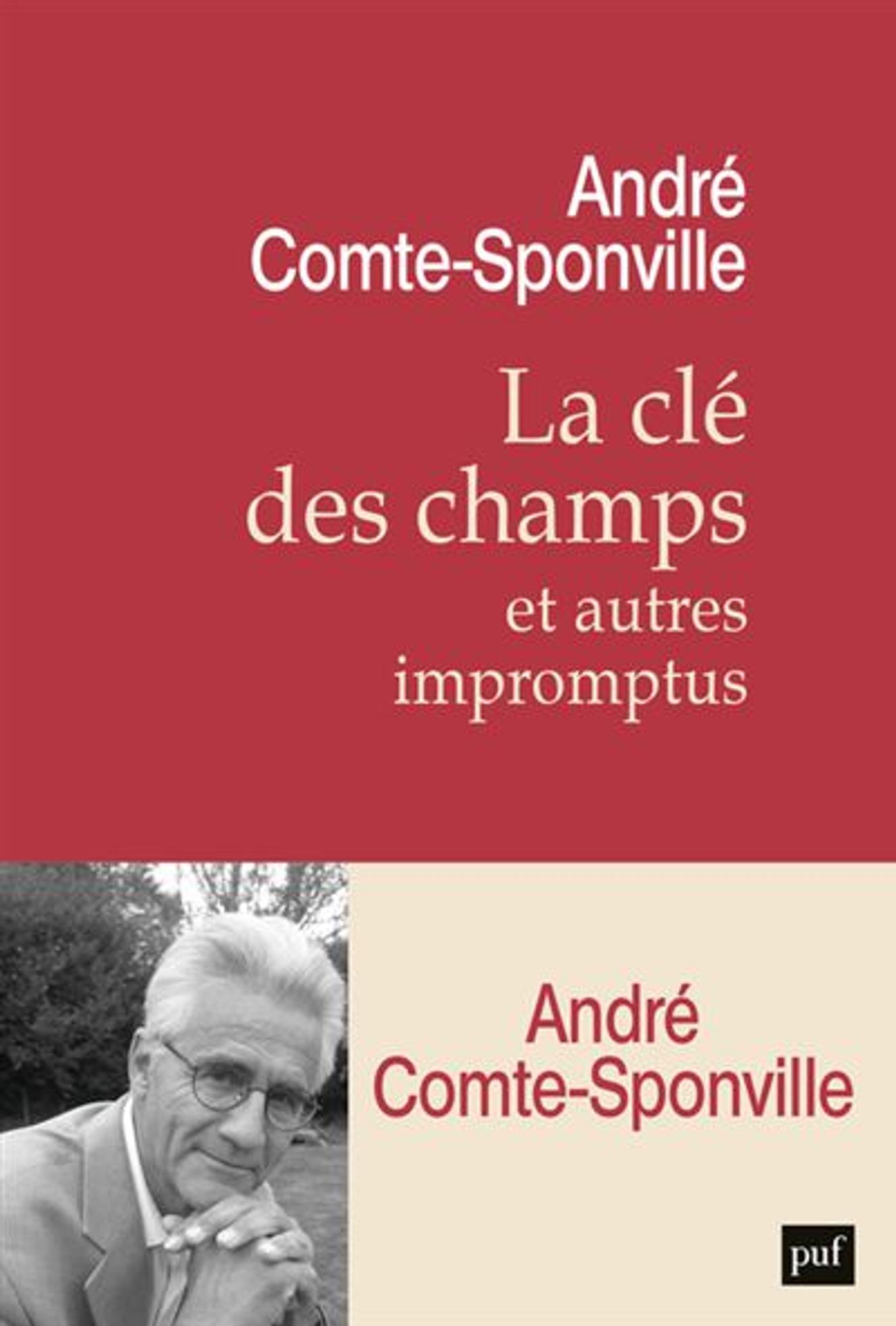

Il n’a jamais fait mystère de son soutien à la légalisation de l’euthanasie. Dans son dernier livre, La Clé des champs et autres impromptus (PUF, 288 pages, 16 euros), André Comte-Sponville s’attarde longuement sur ce sujet, lui qui siège au comité d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et qui a été membre du Conseil consultatif national d’éthique de 2008 à 2016.

Michèle Lévy-Soussan, médecin responsable de l’unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière (Paris 13e), coanimatrice de la cellule de support éthique Pitié-Salpêtrière-Sorbonne Université, chemine quant à elle aux côtés de patients en fin de vie depuis plus de vingt ans ; elle assiste aux travaux de la convention citoyenne en tant que chercheur-observateur. Refusant une approche dogmatique de ce sujet sensible, elle interroge ce que pourrait être le « juste soin » dans les situations les plus critiques, avec comme boussole l’écoute et l’accompagnement respectueux du malade.

André Comte-Sponville, vous qui êtes favorable à la légalisation de l’euthanasie, que répondez-vous à ceux qui opposent le « droit à mourir » au « devoir de vivre » ?

André Comte-Sponville : Je leur répondrai que la vie n’est pas un devoir mais un droit ! Et rappelons d’entrée de jeu que le droit de vivre est plus important que le droit de mourir. Il va de soi que l’urgence est d’aider à vivre ceux qui le souhaitent, qui sont l’immense majorité, et non d’aider à mourir les quelques-uns qui ne supportent plus l’existence.

Pour autant, ces deux droits ne s’excluent pas. On a le droit de mettre fin à ses jours. Presque tous les philosophes non religieux se rejoignent sur ce point, dans l’Antiquité comme aujourd’hui : le suicide fait partie des droits de l’homme. Bien sûr, c’est la vie qui vaut. Mais puisque la mort fait partie de la vie, nous n’avons pas le choix de mourir ou non. En revanche, on a parfois le choix du moment et des modalités de sa mort ; je ne vois pas pourquoi il faudrait nous priver de ce droit.

Lire aussi la tribune : Conférence des évêques de France : « L’attente la plus profonde n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? » *****

Ce n’est pas une question de dignité. L’Association pour le droit de mourir dans la dignité mène un juste combat mais se trompe sur le vocabulaire. Puisque tous les êtres humains sont égaux en droits et en dignité, le mourant a bien entendu la même dignité que vous et moi qui sommes, pour l’instant, en bonne santé. Ce n’est pas une question de dignité mais de liberté. Liberté suprême ? Non pas : la liberté de vivre est plus précieuse, mais liberté ultime. Pourquoi devrais-je y renoncer ?

Docteure Lévy-Soussan, les professionnels des soins palliatifs sont majoritairement hostiles à une évolution de la loi Claeys-Leonetti : bien appliquée, disent-ils, elle permet de répondre aux attentes des patients. Qu’en pensez-vous ?

Michèle Lévy-Soussan : Je suis devenue médecin de soins palliatifs car, jeune interne, j’étais malheureuse du prisme techno-scientifique de la médecine, dans laquelle le symptôme n’était là que pour sa valeur informative, sans réelle préoccupation pour la souffrance du patient, pour le récit qu’il en faisait, ni pour la recherche d’un apaisement.r

C’était le début des années sida, avant la promotion des droits des malades et le développement des soins palliatifs. Les mourants nous étaient proches, et leur détresse dans la fin de vie rencontrait notre impuissance à les assister. Cela m’a conduite, grâce à l’inspiration de médecins humanistes, grâce aux sciences humaines et au développement de l’éthique du soin, à prêter l’oreille au patient considéré toujours comme une personne, invité à participer à l’élaboration du projet de soin, en intégrant les différentes dimensions affectées par la maladie.

A titre personnel, j’ai eu le temps de mûrir. Et aujourd’hui, je pense qu’il faut faire évoluer le droit. Pour autant, cette question me paraît être à la fois importante et marginale par rapport aux enjeux de l’humanisation du soin jusqu’à l’accompagnement de fin de vie. Il faudrait que l’on puisse aborder sereinement ce sujet qui nous concerne tous sans opposer patients, aidants, soignants et citoyens dans leur pluralité.

Lors de la convention citoyenne sur la fin de vie, les participants ont voté en faveur d’une évolution du droit ; quelques jours avant, des organisations professionnelles de soignants se revendiquant de 800 000 adhérents ont déclaré que jamais l’euthanasie et le suicide assisté ne sauraient être considérés comme un soin.

Lire aussi la chronique : Euthanasie dans « Le Monde », un mauvais départ dans la fin de vie

Je ne les rejoins pas et ne suis d’ailleurs plus membre de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), qui place dans son préambule son opposition à une aide médicale à mourir. Dans le cas de maladies graves évoluées et inexorablement vouées à une évolution péjorative, je ne peux pas dire que les soins palliatifs ont raison de toute souffrance – même quand ils sont pleinement mis en œuvre auprès du patient. Nous sommes dans une clinique du doute, de l’incertitude, de la présence responsable.

A. C.-S. : N’opposons pas les soins palliatifs et l’euthanasie : les deux sont nécessaires ! Le progrès des soins palliatifs fait partie des bonnes nouvelles de ces dernières années. Quand on n’arrive plus à soigner, il est indispensable de continuer à prendre soin, mais cela ne règle pas toutes les questions.

Lorsque je vois l’état d’hébétude, d’épuisement, de handicaps multiples, d’incontinence ou de détresse de certains grands vieillards, je me dis que je préférerais mourir avant. Je ne parle que pour moi, car il ne s’agit bien sûr nullement de faire mourir des gens qui ne le veulent pas. Il faut donner aux soins palliatifs et de gérontologie les moyens dont ils ont besoin, sans décréter pour autant un devoir de vivre.

Soins palliatifs et aide active à mourir, pour ceux qui le souhaitent, font tous deux partie de ce qu’un Etat démocratique doit nous donner les moyens de pratiquer, dans certaines circonstances, et avec certaines limites.

Lesquelles ?

A. C.-S. : On ne va pas aider à mourir un adolescent qui a un chagrin d’amour, ni l’adulte qui vit dans la misère et n’en peut plus : donnons-leur les moyens de se soigner – la dépression est une maladie – et de vivre ! Il n’est pas question de réclamer un droit absolu au suicide. Mais il y a quelques circonstances où ce droit devrait être garanti : certaines maladies très graves et incurables, le handicap très lourd, l’extrême vieillesse…

Trois exemples : Vincent Humbert, âgé d’une vingtaine d’années, paralysé des quatre membres, aveugle, muet, ne pouvant plus communiquer qu’en bougeant le pouce d’une main ; il supplie sa mère de l’aider à mourir ; elle y consent. Un médecin l’aide. J’aurais fait comme elle, comme lui. Naturellement, si le jeune Vincent Humbert avait voulu continuer à vivre, il fallait tout faire pour lui donner les moyens de le faire dans les meilleures conditions. Mais dès lors qu’il voulait mourir, pourquoi lui refuser ce droit ? Il ne rentrait pas dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti – qui est de loin préférable à la situation scandaleuse qui prévalait avant. Il n’était pas en fin de vie : il avait soixante ans d’espérance de vie devant lui, mais préférait s’en dispenser. C’était son droit !

Lire aussi la tribune : Fin de vie : « Avec l’aide active à mourir, la violence sera déplacée sur les professionnels de santé »

Deuxième exemple : le philosophe Gilles Deleuze, 70 ans, souffrait d’une très grave insuffisance respiratoire. Il décide d’en finir : il se jette par la fenêtre du cinquième étage où il habitait. Qui a envie de mourir ainsi ?

Le troisième exemple est celui de mon ami Roland Jaccard, qui avait toujours dit qu’il se suiciderait un jour ou l’autre. A 80 ans, il décide de mettre fin à ses jours. Un mois avant sa mort, j’ai dîné avec lui ; ça a été l’une des soirées les plus gaies que j’ai vécues. Et l’une des raisons de la joie de Roland était qu’un ami mexicain lui avait rapporté le produit létal qui lui permettrait de mettre fin à ses jours quand il l’aurait décidé. Mais tout le monde n’a pas un ami mexicain ! Pourquoi n’aurais-je pas le droit de demander plutôt l’aide de mon médecin ?

Lire aussi la tribune : « Dans le domaine de l’aide médicale à mourir, seul le droit positif permettrait de garantir un choix aux individus »

Evidemment, il n’est pas question d’imposer à un médecin de pratiquer une euthanasie si c’est contraire à sa morale ou à sa religion. Il faudra donc que le législateur édicte, comme cela a été fait pour l’IVG (interruption volontaire de grossesse), une clause de conscience pour ce qu’on pourrait appeler l’IVV (l’interruption volontaire de vie). Si l’on se donne ces réserves et des garde-fous, il n’y a aucune raison de ne pas faire évoluer la loi, d’autant qu’une très grande majorité de nos concitoyens le souhaite.

Que pensez-vous de l’initiative du président français, Emmanuel Macron, d’organiser une convention citoyenne sur ce sujet ?

M. L.-S. : J’ai la chance d’assister à la convention citoyenne sur la fin de vie en tant que chercheur-observateur. Par rapport aux déchirures françaises dont nous parlions, c’est extrêmement encourageant. Les 184 citoyens viennent de toute la France, ont tous les âges et des métiers différents. La qualité du débat démocratique et l’intelligence collective sur une question aussi sensible et complexe y sont impressionnantes. Les citoyens s’écoutent, cherchent à se comprendre, délibèrent, bien qu’il n’y ait pas, et qu’il ne puisse y avoir, de consensus in fine. Cela me rend très confiante sur la façon dont le pays se retrouvera, quelle que soit l’évolution du droit.

La formation soignante devrait intégrer cette éducation citoyenne par une pratique délibérative face à des choix de plus en plus souvent complexes, sous-tendus par des valeurs plurielles ; et l’enseignement dans les différents champs médicaux devrait être parcouru par une dimension réflexive et sensible dans le questionnement éthique.

A. C.-S. : Il ne faut pas espérer le consensus. La démocratie sert à prendre des décisions dans le dissensus. Si tout le monde était d’accord, la décision serait déjà prise. La loi Veil n’était pas consensuelle ! Les élus ont eu le courage de trancher. La démocratie suppose qu’à un moment la majorité décide. Cela dit, pour la loi Veil comme pour la fin de vie, il ne s’agit pas d’une opposition de valeurs, contrairement à une idée reçue.

A propos de l’IVG, on a coutume d’opposer ceux qui étaient pour le respect de la vie et ceux qui étaient pour la liberté des femmes. Mais croyez-vous que ceux qui étaient pour la liberté des femmes ne respectaient pas la vie ? Et vice versa ? Non, ils étaient tous pour la liberté des femmes et pour le respect de la vie. La différence résidait dans la hiérarchie entre ces deux valeurs. Les uns mettaient le respect de la vie plus haut que tout, d’autres la liberté des femmes encore plus haut.

C’est pareil ici : personne ne préfère la mort à la vie. Cependant, dès lors que la mort fait partie de la vie, n’a-t-on pas le droit de choisir, dans certaines circonstances, le moment et les modalités de sa mort ? Quant à ce qui se passe au Conseil économique, social et environnemental avec cette convention citoyenne, c’est très rassurant sur l’état de notre démocratie, surtout après le pitoyable spectacle qu’a donné l’Assemblée nationale ces dernières semaines lors du débat sur les retraites.

Mais, plutôt qu’une convention citoyenne sur la « fin de vie », entendue au sens des ultimes instants, ne serait-il pas souhaitable d’engager une réflexion plus globale sur la « fin de la vie », envisagée de manière plus large : le grand âge, la dépendance, les Ehpad… ?

A. C.-S. : Ne prenons surtout pas l’euthanasie comme compensation du triste état de nos Ehpad ! Si quelqu’un a envie de mourir parce qu’il est dans un mauvais Ehpad, c’est ce dernier qu’il faut changer, et non préconiser une euthanasie !

Néanmoins, même dans le meilleur des Ehpad, il est parfois légitime de vouloir mourir. Certains arguent qu’il est possible de mettre soi-même fin à ses jours. Mais essayez de vous suicider dans un Ephad ou dans un hôpital : c’est presque impossible. C’est précisément dans les situations où on peut avoir de bonnes raisons de mourir que le suicide devient à peu près impossible sans assistance médicale. Raison de plus pour changer la loi !

M. L.-S. : Le travail de la convention citoyenne a justement eu le mérite de démontrer que la question soulevée ne sera jamais épuisée par une réponse binaire et devrait continuer de mobiliser, dans la cité, les formes solidaires d’un accompagnement des plus fragiles jusqu’à leur fin de vie.

Suicide assisté, euthanasie… Les problèmes éthiques sont-ils les mêmes ?

A. C.-S. : Non. Je comprends les réticences des médecins : nous ne sommes pas, eux et nous, du même côté de la seringue ! Pour le mourant que je serai un jour, l’euthanasie, c’est un service que je demande. Mais pour le soignant, celui qui doit pousser la seringue, c’est un homicide, donc un acte moralement très lourd. D’où l’exigence de la clause de conscience.

Mais c’est pourquoi aussi le suicide assisté, quand il est possible, vaut mieux que l’euthanasie : parce qu’il ne fait pas peser sur le soignant la responsabilité d’avoir tué. Or, dans la plupart des situations, le patient peut accomplir ce geste. Par conséquent, l’euthanasie au sens strict du terme, où le soignant accomplit l’acte fatal, ne doit valoir que pour un nombre très limité de cas. Sans compter que, par ailleurs, la demande d’euthanasie est d’autant plus rare que les soins palliatifs sont mieux faits. Tant mieux !

Certains opposants à l’aide active à mourir arguent qu’il ne s’agit pas, par définition, d’un soin médical. D’autres, au contraire, y compris dans les milieux médicaux, y voient la forme de soin ultime. Comment définir les limites du soin ?

A. C.-S. : Chacun est maître de son vocabulaire… En franglais, on distingue le cure, l’acte de soigner, du care, celui de prendre soin. Les soins palliatifs, lorsqu’on ne peut plus guérir, c’est continuer à prendre soin, et d’abord combattre la souffrance. Or, si l’arsenal thérapeutique actuel aurait fait rêver les médecins d’il y a quelques décennies, il ne règle d’évidence pas toutes les situations.

Lire aussi la tribune : Fin de vie : « La légalisation ou non de l’aide active à mourir ne pourra être que sacrificielle »

Alors, accompagner une personne qui souhaite, pour de bonnes raisons, mettre fin à ses jours, est-ce un soin au sens médical du terme ? On pourrait en discuter à l’infini, mais je pense que cela fait en tout cas partie du « prendre soin », de l’accompagnement.

On mourra seul, disait Blaise Pascal [1623-1662], puisque personne ne peut mourir à notre place. Mais ce n’est pas une raison pour mourir isolé. Je préfère mourir accompagné, notamment sur le plan médical. Par conséquent, à mes yeux, l’aide active à mourir est bien un acte de soin. Dans la situation d’extrême fragilité, d’extrême détresse, souvent d’extrême angoisse, qui est celle de la fin de vie, s’il y a un moment où on a besoin d’être accompagné, c’est bien celui-là !

M. L.-S. : En ce qui me concerne, cet engagement dans l’accompagnement pourrait m’amener, demain, à considérer que l’aide médicale à mourir à la demande du patient peut être un soin. J’ai coutume de dire qu’on ne soigne pas avec des lois : quand un malade me dit que son existence est invivable, je ne peux décemment pas lui opposer le fait que sa demande n’est pas légale. Ce serait lui infliger une double peine, un geste d’abandon. Bien sûr, je connais le cadre légal actuel ; mais je suis là en tant que soignante. Le plus important à mes yeux, c’est de pouvoir accueillir la personne, entendre ce qu’elle me dit de sa souffrance, et voir comment nous pouvons l’aider.

Lire aussi : L’Oregon, laboratoire de l’aide médicale à mourir aux Etats-Unis

J’ai pu observer que certains patients inscrivent leur demande dans la relation de soin. J’ai été très marquée, il y a quelque temps, par le cas d’une patiente atteinte d’une maladie neurogénétique très sévère, dont le fils était décédé. Elle nous avait parlé de l’importance de pouvoir, le jour venu, mettre fin à ses jours, et je pense qu’elle espérait que nous pourrions l’accueillir. Mais nous ne lui avons pas donné de nouveau rendez-vous, et j’ai appris plus tard qu’elle avait mis fin à ses jours seule. Comme soignante, c’est quelque chose qui m’habite toujours. Personnellement, je ne suis pas encline à dire que je suis pour la dépénalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté, mais plutôt d’une aide médicale à mourir, d’un geste soignant.

Que dire à ceux qui soulignent les risques de dérives, ou qui redoutent que les patients finissent par se méfier d’un médecin qui peut potentiellement mettre un terme à leur existence ?

A. C.-S. : La loi ne remplace pas le colloque singulier entre le patient et son médecin. J’ai du mal à suivre les inquiétudes un peu paranoïaques de ceux qui craignent de telles dérives. C’est accorder très peu de confiance aux médecins, dont la vocation est d’abord de soigner, et au législateur, qui saura prévoir les garde-fous qui conviennent.

Sans compter que tant que l’euthanasie est interdite, elle se pratique quand même – et sans contrôle ! Montaigne [1533-1592] disait : « Le plus beau cadeau que la nature nous ait fait, c’est de nous avoir laissé la clé des champs », autrement dit le droit de s’en aller. Il force un peu le trait : le plus beau cadeau que nous ayons reçu est bien sûr la naissance, pas la mort. Mais quand la dernière liberté, c’est de mourir quand on le demande, et uniquement pour ceux qui le demandent, je ne vois pas de quel droit l’Etat limiterait ma liberté dès lors qu’elle ne nuit pas à celle d’autrui – principe essentiel d’une démocratie libérale comme la nôtre.

Lire aussi la tribune : Aide active à mourir : « L’ambivalence des patients en fin de vie doit être respectée »

M. L.-S. : A ceux qui brandissent la menace qui pèserait sur les mineurs, les patients souffrant de troubles psychiatriques et tous les publics vulnérables, j’aimerais dire qu’ils peuvent être confiants dans les valeurs du soin que nous portons collectivement. La diabolisation de nos collègues étrangers ne peut que créer défiance et détourner d’enjeux bien réels. Les questionnements éthiques naissent de la clinique, de traductions de la loi dans la relation de soin, des recommandations pour la pratique. A titre d’exemples, le recueil de la personne de confiance et d’éventuelles directives anticipées peut ouvrir à une intégration précoce de la démarche palliative. Ou encore, depuis l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, en 2022, sur l’autonomie et la solidarité en fin de vie, nous sommes en mesure d’accueillir plusieurs patients atteints de maladies neurodégénératives demandant une aide médicale à mourir. Censés demander alors un avis psychiatrique, nous nous sommes interrogés sur l’impact de la psychiatrisation d’une telle demande.

A. C.-S. : Il n’y a effectivement pas lieu de psychiatriser systématiquement toute demande de mort. Il faut cependant rappeler qu’en France de nombreuses dépressions ne sont pas soignées; or, leur principal risque est le suicide.

Là encore, il faut tenir les deux bouts de la chaîne : prévenir le suicide en soignant les dépressions, et en même temps laisser mourir ceux qui le veulent, sans être pour autant dépressifs. Il y a des moments où vouloir mourir n’est pas un symptôme, mais une décision. Le dernier texte de mon livre porte sur ma mère, qui s’est suicidée. Elle n’était pas en fin de vie, mais malheureuse et dépressive. S’il y avait eu, à l’époque, les antidépresseurs dont on dispose aujourd’hui, peut-être qu’elle ne serait pas morte. Il ne s’agit pas de faire l’apologie du suicide, pas du tout, mais de préserver notre liberté, y compris en état de dépendance et face à la mort.

A l’heure actuelle, la fin de vie est confiée presque exclusivement aux professionnels de santé. Ne faudrait-il pas élargir l’accompagnement des mourants à d’autres catégories de la population ?

M. L.-S. : Cela me paraît effectivement être un enjeu majeur, et pas seulement de la fin de vie. Comment pourrions-nous ensemble penser une « transition techno-médicale » vers un soin d’accompagnement recentré sur l’essentiel ?

La crise de la démographie soignante est mondiale et devrait nous inviter à repenser le soin dans sa dimension solidaire. C’est sans doute une utopie, mais je rêve d’un service civique soignant à tout âge. Beaucoup de mots, de gestes de soins appris au chevet des malades pourraient être mieux partagés et transmis aux proches, et à des volontaires demain.

Lire aussi la tribune : « Mourir seul : est-ce là le sens que nous voulons donner à l’aide à mourir ? »

La demande d’aide à mourir, médicalement analysée et consentie par un collectif soignant, et sous réserve d’une clause de conscience, peut-elle être accompagnée par des volontaires ? Si je peux considérer cette aide médicale à mourir comme un soin, je ne peux imaginer ce temps coupé d’une relation de soin porteuse d’histoire. Les enjeux de l’accompagnement de fin de vie nous concernent tous.

Qu’est-ce qu’une « bonne mort », voire une « mort heureuse » ?

A. C.-S. : Une bonne mort, quand on est athée, ce n’est pas la même chose que quand on croit en Dieu – auquel cas on peut espérer une autre vie. Pour moi, qui suis athée, une bonne mort n’est pas une mort heureuse. Je n’en demande pas tant. Il est normal, quand on sait qu’on va disparaître – et quand on pense qu’après il n’y a rien –, de le vivre comme une tragédie. Ce tragique fait partie de la condition humaine. Mais j’espère ne pas être excessivement triste ou apeuré. Ce que je voudrais, c’est être capable d’accepter sereinement la banalité de devoir mourir, en me félicitant de la chance exceptionnelle d’avoir vécu !

La bonne mort, c’est de mourir avec plus de gratitude que de regrets, plus de sérénité que d’angoisse, plus de fierté que de remords. D’ailleurs, plus je vieillis, moins j’ai peur de la mort. Normal : mourir à 20 ans est une catastrophe ; à 71 ans, c’est déjà beaucoup moins grave : la mort ne peut plus guère me priver que de la fin de ma vieillesse.

M. L.-S. : La mort heureuse, je ne l’imagine pas, et je vous rejoins dans le tragique de la mort, dans le scandale de certaines morts, en particulier chez les jeunes. Cependant, pour moi, ce qui est essentiel, c’est que la personne malade, ou affectée par le grand âge, puisse rester elle-même, se sentir accueillie, reliée à son histoire, aux siens, aux autres, participant d’une humanité commune…

Peut-être que la bonne mort, à mes yeux, est celle qui permet de rester enserré dans la mémoire des vivants. Pour autant, je continue à manger mes larmes de l’intérieur, parfois, comme cela m’est arrivé récemment avec la mère d’un jeune patient atteint d’une maladie neurogénétique rare. Cette mère d’une force et d’une humanité puissantes, ayant soigné son enfant durant dix-neuf ans, nous le confiait aux urgences. J’ai ressenti avec une extrême acuité le caractère essentiel de notre mission d’accompagnement.

« La Clé des champs et autres impromptus », ou le tragique de l’existence sans pathos

Si son titre a des tonalités de fugue bucolique, le dernier livre d’André Comte-Sponville porte en réalité sur des sujets graves : l’euthanasie, la mort des enfants, le handicap, l’agonie, la fin de vie, le pessimisme… Le lecteur ne ressortira néanmoins pas accablé de son escapade au fil des douze articles rassemblés ici, mais plutôt rasséréné. Certes, le tragique imprègne nos fragiles existences. Raison de plus pour ne pas se laisser envahir par la mélancolie. Car, comme l’écrit le philosophe, « c’est la joie qui est bonne, mais d’autant plus méritoire et belle qu’elle est souvent difficile ».

Lire aussi l’entretien : André Comte-Sponville et Michèle Lévy-Soussan : « Un Etat démocratique doit nous donner les moyens de développer les soins palliatifs et de pratiquer l’aide active à mourir »

Dans la veine des précédents volumes d’Impromptus déjà publiés par l’auteur (notamment L’Inconsolable et autres impromptus, PUF, 2018), chacune des thématiques est égrenée en quelques pages, avec la profondeur et la pédagogie qu’on lui connaît. Sans tomber pour autant dans la réflexion froide et désincarnée, puisque André Comte-Sponville n’élude rien des épreuves qu’il a lui-même traversées – en particulier la perte de sa fille âgée de quelques mois. Contrairement aux autres textes de cet ouvrage, le dernier est inédit. Il livre un récit bouleversant sur la mère du philosophe – dépressive, elle mit fin à ses jours à l’âge de 64 ans –, sondant sans faux-semblants l’ambivalence de l’amour qui lie un enfant à sa mère. Un lien pourtant irréfragable.

« La Clé des champs et autres impromptus », d’André Comte-Sponville, PUF, 288 p., 16 €.

Virginie Larousse

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion. S’abonner

****Aide active à mourir : « Le médecin accompagnateur, sûrement. Effecteur ? Ce n’est pas son rôle », selon le président de l’Ordre

PAR

PUBLIÉ LE 15/09/2022

Quel peut être le rôle du médecin si la France ouvre la possibilité d’une aide active à mourir ? Deux jours après la publication de l’avis 139 du Comité consultatif national d’Ethique, le Dr François Arnault, président du Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom), réagit auprès du « Quotidien ».

Crédit photo : S.Toubon

LE QUOTIDIEN : Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ouvre la voie à une assistance au suicide pour les personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, avec des souffrances physiques et psychiques réfractaires, et un pronostic vital engagé à moyen terme. Qu’en pensez-vous ?

Dr FRANÇOIS ARNAULT : Je ne parlerai pas de mes convictions personnelles qui n’ont pas lieu d’être dans ce débat. D’autant que nous avons sollicité tous les conseils départementaux et régionaux sur la question.

Néanmoins, la place et le rôle que trace le CCNE pour le médecin me semblent plutôt une bonne base de réflexion. Il doit s’assurer du diagnostic et vérifier que la personne remplit les critères médicaux – les situations cliniques envisagées, par exemple certaines maladies neurodégénératives, font plutôt consensus dans leur difficulté de prise en charge. Il doit aussi s’assurer de la réalité de la volonté du patient, ce qui est très important.

Le CCNE ne détaille pas plus avant le rôle qui pourrait être celui du médecin, si une assistance au suicide était acceptée. Nous serons très attentifs : doit-il être accompagnateur ? Sûrement. Effecteur ? Je ne crois pas. Ce n’est pas son rôle. Et l’Ordre n’est pas favorable à l’euthanasie (quand l’injection létale est réalisée par le médecin, NDLR).

Vous estimez donc qu’il faut aller plus loin que la loi Leonetti-Claeys de 2016 ?

La population a une forte attente. Mais il faut que la loi protège le médecin dans l’accompagnement qu’il serait amené à faire. Cela doit passer par une clause de conscience, à l’instar de celle qui existe pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), avec le devoir de réorienter le patient vers un médecin qui accepte de le prendre en charge. Elle doit être spécifique, par sécurité, pour éviter toute mauvaise interprétation.

Comment comptez-vous travailler sur ce sujet dans le cadre du débat national ?

Nous sommes en train de recevoir les travaux des ordres départementaux et régionaux. Nous avons souhaité une consultation transversale, où tous les conseillers ordinaux puissent s’exprimer. Nous n’avons jamais eu autant de réponses, tous les médecins se sentent concernés !

Nous ferons ensuite une synthèse, puis nous produirons un texte présenté et voté lors du séminaire du Conseil national qui se tiendra en novembre à Toulouse. Nous allons aussi rencontrer le CCNE et nous nous rapprocherons du Parlement et du gouvernement pour leur faire part de nos propositions. Celles-ci porteront strictement sur le rôle, la place du médecin et les garanties qui lui seront apportées ; l’Ordre ne se prononcera pas sur le débat sociétal.

Plus largement, quel regard posez-vous sur la fin de vie en France ?

La France est très en retard ; il est nécessaire que chaque département dispose d’établissements dédiés à la fin de vie, avec des soignants formés et soutenus, car ce n’est pas un métier comme un autre. Il faut lutter contre ces inégalités d’accès aux soins palliatifs, par la formation, et déjà par l’application de la loi Leonetti Claeys.

Propos recueillis par Coline Garré et Loan Tranthimy

*****Conférence des évêques de France : « L’attente la plus profonde n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? »

Tribune

Collectif

Alors que le Comité consultatif national d’éthique a entrouvert la possibilité d’une évolution législative sur la fin de vie, les évêques français exhortent, dans une tribune au « Monde », à renforcer les soins palliatifs et à honorer chaque vie humaine.

Publié le 16 septembre 2022 à 18h00, mis à jour le 23 septembre 2022 à 11h07 Temps de Lecture 2 min.

Au moment où le président de la République vient de présenter les termes d’un débat national sur la fin de vie, en entamant un examen approfondi de son avis, nous notons que le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) souligne surtout « qu’il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Il précise même qu’il faut développer les soins palliatifs « avant toute réforme ».

Nous entendons les interrogations de notre société. Nous sommes sensibles aux souffrances de personnes malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies graves. Nous percevons les détresses de leur entourage, bouleversé par leurs souffrances, voire désespéré par un sentiment d’impuissance. Nous savons bien que les questions de la fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées de manière simpliste.

A l’écoute de malades, de soignants, de familles, d’acteurs des soins palliatifs, nous percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs appels expriment aussi leur besoin de relation et de proximité. L’attente la plus profonde n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ?

Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre pays pour éviter l’acharnement thérapeutique et promouvoir les soins palliatifs. Cette « voie française » a pu faire école et dit quelque chose du patrimoine éthique de notre pays. Nos soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés concrètes pour faire vivre notre système de santé, expriment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre qui constitue l’honneur de leur profession et correspond au sens de leur engagement.

Une authentique fraternité

Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui prennent en compte aussi bien le corps que la vie relationnelle et l’entourage des malades, ont fait progresser la solidarité et la fraternité dans notre pays. Mais ils sont encore absents d’un quart des départements français ! La priorité, selon le CCNE lui-même, est de faire disparaître ces « déserts palliatifs ».

Lire aussi la tribune : « L’Eglise catholique s’interroge sur l’opportunité de l’assistance au suicide »

Durant la crise liée au Covid-19, notre société a fait de lourds sacrifices pour « sauver la vie », en particulier des personnes les plus fragiles, au point même parfois de surisoler les personnes malades ou âgées afin de préserver la santé de leur corps. Comment comprendre que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit donnée l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité ou de la fin de vie que l’aide active à mourir, qu’un suicide assisté ?

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter sous la pression. Comme a commencé de le faire le CCNE, et comme l’a fait en d’autres temps la commission dont Jean Leonetti était le rapporteur, il est nécessaire d’écouter sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les accompagnants, les philosophes, les différentes traditions religieuses pour garantir les conditions d’un authentique discernement démocratique.

Lire aussi la tribune : Fin de vie : « Que chacun puisse choisir en fonction de ses convictions »

Les questions posées par la fin de vie et par la mort sont cruciales pour notre société si fracturée et pour son avenir. Les réponses que nous saurons collectivement y apporter conditionnent notre capacité à promouvoir une authentique fraternité. Celle-ci ne peut se construire que dans une exigence d’humanité où chaque vie humaine est respectée, accompagnée, honorée.

Liste des signataires : les évêques membres du conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF ; Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil, vice-président ; Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours, vice-président ; Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges ; Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne ; Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre ; Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes ; Mgr Jean-Marc Aveline, cardinal, archevêque de Marseille ; Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen ; Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris.

Voir plus Voir moins

Collectif

Euthanasie : « L’expérience belge montre que la loi ne suffit pas »

Tribune

Olivier Bury – psychologue

Si le cas de la Belgique est souvent évoqué en France dans le débat sur la fin de vie, sur le terrain, d’anciennes pratiques persistent. Pour respecter les vœux des patients, il est nécessaire de mieux appliquer la loi et de ne plus opposer euthanasie et soins palliatifs, estime le psychologue Olivier Bury, dans une tribune au « Monde ».

Publié hier à 09h00 Temps de Lecture 3 min.

Vu de France, en Belgique, on pratique l’euthanasie. Pourtant, si l’on analyse le terrain, l’application de la loi en Belgique se révèle problématique. Il y a vingt ans que la loi a été votée et encore de trop nombreux médecins ne la connaissent pas ; du côté du public aussi, le flou et la confusion persistent. Quand un patient demande à mourir, il reste difficile d’obtenir une euthanasie : la probabilité d’avoir affaire à un médecin qui ne pratique pas l’euthanasie sans le dire clairement est grande. De plus, un patient en fin de vie a de grandes chances d’être confronté aux anciennes pratiques « sauvages », consistant en une augmentation des doses de sédatifs menant lentement au décès (parfois sans demande explicite du patient encore conscient). La réalité du terrain est, en 2023, toujours celle-là.

Lire aussi : Fin de vie : ce que les religions disent du suicide (assisté ou non)

Un autre mythe, très présent dans les médias français, est qu’une « loi euthanasie » aurait pour conséquence une augmentation inéluctable du nombre de cas. C’est ignorer qu’en France « l’euthanasie autrement » est déjà pratiquée dans de nombreux lieux et situations, sans aucun contrôle ni cadre. Ces pratiques illégales ne sont évidemment référencées nulle part puisqu’elles suscitent le malaise. L’instauration d’une loi nomme les choses et donne des droits aux patients et aux médecins. Mais elle n’est pas suffisante ! Même en Belgique, les accélérations de fin de vie au seul bon vouloir du médecin sont encore nombreuses. Une information, une sensibilisation et un accompagnement des médecins manquent.

Souffrance de perdre le contrôle

Ce qui est effectivement plus fréquent, c’est d’entendre les citoyens évoquer leur fin de vie, en faveur ou pas d’une éventuelle euthanasie. Mais la confusion règne entre la demande d’euthanasie, la déclaration anticipée, le non-acharnement ou les soins palliatifs… Sur le terrain, dissiper cette confusion et s’intéresser aux mots précis du patient est essentiel. Ce n’est pas parce qu’un patient parle d’euthanasie qu’il la demande. Combien de soignants ont pu croire qu’un patient demandait l’euthanasie juste parce qu’il partageait son désespoir d’un moment ? Une demande d’euthanasie, c’est une demande à un médecin : « Docteur, aidez-moi, je souhaite mourir », répétée sans pression et sur un temps raisonnablement étalé et qui devra ensuite être écrite. La loi ne dit rien d’autre que cela. Ces demandes « sérieuses » sont en revanche bien souvent formulées à des médecins en difficulté dans ce domaine, mais ne l’exprimant pas.

Lire aussi la tribune : Fin de vie : « Ce qui est perçu comme une opportunité par certains devient une incitation au désespoir pour les autres »

Quand un patient demande vraiment l’euthanasie, à qui peut-il s’adresser ? Au médecin responsable de son dossier mais qui ne dit pas qu’il est contre cette pratique ? A son médecin généraliste, qui l’a suivi toute une vie, mais qu’il découvre opposé à toute question de ce genre ? Rappelons ici la clause de conscience : un médecin ne peut être tenu de pratiquer une euthanasie. Ce que l’on oublie souvent, c’est qu’il y a, depuis 2017, pour le médecin qui refuserait une demande, une obligation déontologique d’en informer le patient et de le référer à un confrère « susceptible » de pratiquer une euthanasie. Dans les faits, cette obligation n’est quasi jamais respectée.

Et les soins palliatifs dans tout cela ? Le discours des soins palliatifs reste encore généralement opposé à l’euthanasie. Elle est souvent perçue comme un échec : si un patient demande à mourir, c’est que le projet palliatif a échoué. Comme si les soins palliatifs devaient être la solution à tous les maux de la fin de vie. Mais, même s’ils offrent probablement ce qu’il y a de mieux à ce jour pour faire face aux souffrances de fin de vie, ils ne peuvent pas toujours les supprimer définitivement et complètement. Il reste donc des patients qui, confrontés à la dépendance, à la douleur, à la dégradation de leur état physique et psychique, souhaitent maîtriser leur destin en demandant la mort. Un patient demande rarement l’euthanasie pour des douleurs mal contrôlées : il la demande pour supprimer la souffrance de perdre le contrôle de sa vie. Il juge que décider de sa mort est le seul moyen de rendre sa fin de vie acceptable.

Renversement de paradigme

Pourquoi opposer soins palliatifs et euthanasie ? Les soins palliatifs sont des soins de confort qui apportent la meilleure aide à un patient qui ne peut plus guérir. L’euthanasie ne sera choisie que par une petite partie de ces patients. Leur offrir la possibilité d’être entendus au sein même de ces unités relève du bon sens. Or, devant les situations difficiles de fin de vie, certains soins palliatifs répondent encore trop souvent par l’induction d’un sommeil suivi d’une augmentation des doses médicamenteuses menant au décès. On appelle cela « sédation », mais il serait probablement plus juste de nommer cette pratique « sédasie » voire « euthanation » !

Accepter en soins palliatifs la possibilité de l’euthanasie est le gage d’offrir des soins de qualité à l’ensemble des patients. En respectant la loi, on relègue aux interdits les anciennes pratiques d’accélération de fin de vie. L’euthanasie permettrait ainsi de meilleurs soins palliatifs parce que débarrassés de leurs vieux fantômes : l’euthanasie serait un garde-fou. Certaines rares unités ont compris cela et répondent favorablement aux demandes des patients

.Lire aussi la tribune : Fin de vie : « Le respect de l’autonomie du patient est le maître mot »

L’expérience belge montre que la loi ne suffit pas. Il faut en plus informer, sensibiliser et accompagner les médecins et les équipes soignantes. Car, accepter la possibilité de réaliser des euthanasies, c’est accepter un renversement de paradigme : le médecin n’est plus celui qui décide pour le patient. Le patient décide de sa propre fin, en demandant au médecin une aide pour mourir.

Olivier Bury est psychologue clinicien et criminologue en Belgique et travaille depuis plus de vingt ans dans le milieu belge de la fin de vie.

Olivier Bury(psychologue)

Voir aussi:

Nous sommes en plein débat sur la fin de vie (Dossier) https://environnementsantepolitique.fr/2022/12/09/38679/