Pesticides : de l’eau potable non conforme pour 20 % des Français

Selon les données du « Monde », environ 12 millions de personnes ont été concernées en 2021 par des dépassements de seuils de qualité pour les pesticides et leurs métabolites.

Par Stéphane Foucart, Stéphane Mandard et Florence Traullé(Lille, correspondante)Publié le 21 septembre 2022 à 17h56, mis à jour hier à 10h01

Temps de Lecture 11 min.

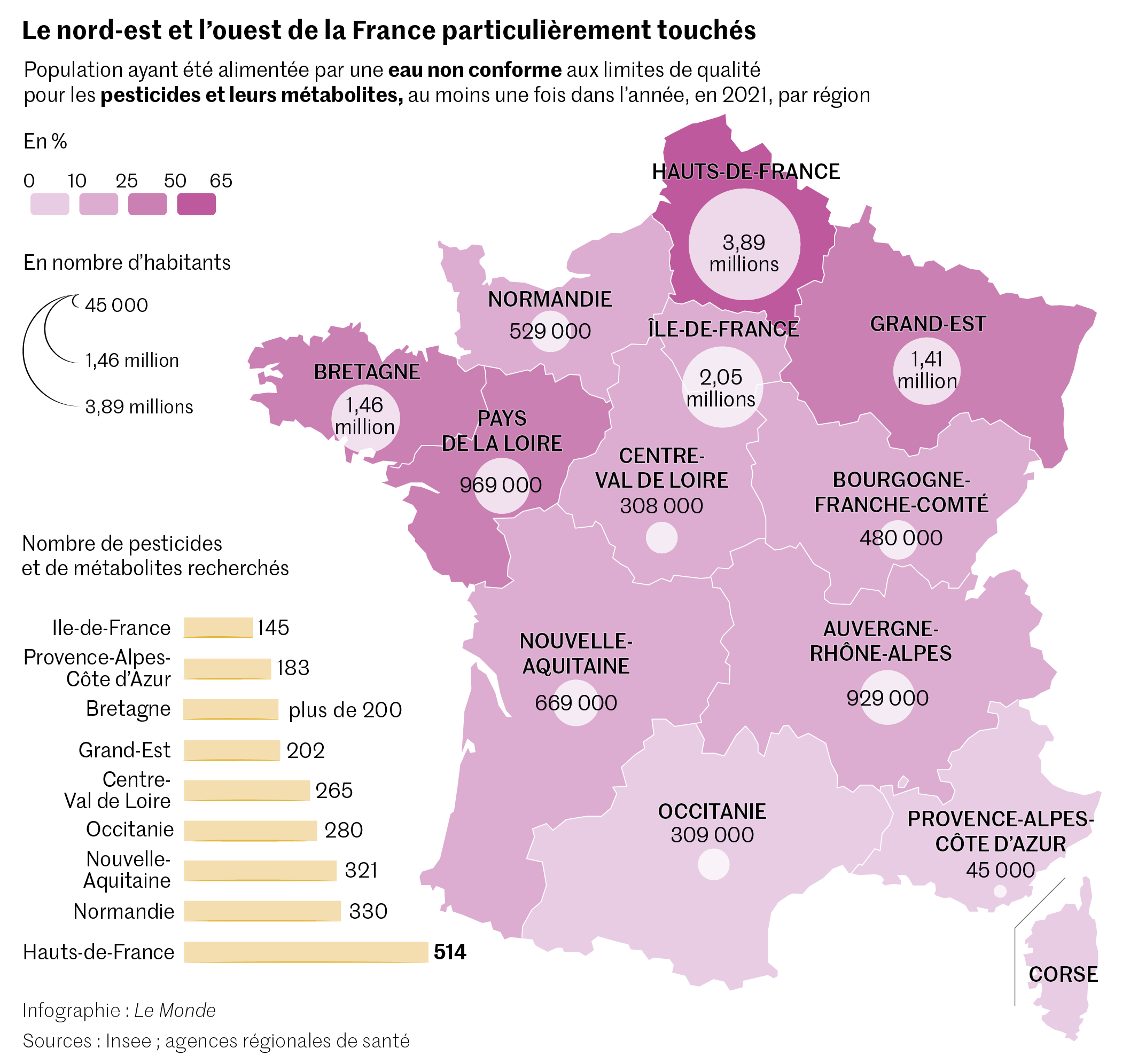

Les chiffres sont saisissants. Ils révèlent l’étendue de la contamination des ressources hydriques par les pesticides et leurs produits de dégradation ; ils montrent aussi de profondes lacunes, perdurant depuis de nombreuses années, dans la surveillance de l’eau potable. En 2021, selon les données collectées par Le Monde auprès des agences régionales de santé (ARS), d’agences de l’eau ou de préfectures, environ 20 % des Français de métropole – quelque 12 millions de personnes – ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme aux critères de qualité. Ce chiffre était de 5,9 % en 2020, selon le ministère de la santé.

La plupart de ces données sont à la disposition de la direction générale de la santé (DGS) depuis plusieurs mois, mais elles n’ont jusqu’à présent pas été agrégées pour être communiquées au public. La DGS a décliné nos demandes d’entretien. Leur présentation officielle, prévue dans les prochaines semaines, promet d’être délicate : dans un pays où les rares écarts aux normes de qualité de l’eau potable sont, chaque année, présentés comme marginaux et anodins, la situation actuelle est aussi alarmante qu’inattendue. Au point de troubler d’anciens hauts cadres du système de santé.

L’ex-directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine Michel Laforcade, en retraite depuis 2020, estime que les autorités sanitaires ont « failli » sur la question des pesticides et de leurs produits de dégradation, les métabolites. « Il y a beaucoup d’autocensure dans l’administration, une sorte d’incapacité à regarder la réalité, témoigne-t-il. Un jour, on devra rendre des comptes. Ce ne sera peut-être pas de la même envergure que l’affaire du sang contaminé, mais cela pourrait devenir le prochain scandale de santé publique. »

Que s’est-il passé ? Pourquoi les non-conformités de l’eau potable concernaient-elles moins de 6 % des Français en 2020 et environ 20 % l’année suivante ? Nulle accélération récente et brutale de l’usage des pesticides, mais un « choc de connaissance », selon l’expression de Mickaël Derangeon, le vice-président d’Atlantic’eau, le syndicat des eaux de Loire-Atlantique.

Les Hauts-de-France au premier plan

En 2021, répondant à une instruction de la DGS de décembre 2020, les agences régionales de santé ont commencé à surveiller certains métabolites de pesticides qui n’étaient jusqu’alors pas recherchés. Dans l’environnement, les pesticides se fragmentent et se recombinent avec des éléments du milieu pour donner toute une descendance chimique. Pour chaque produit phytosanitaire mis sur le marché, on peut compter jusqu’à une dizaine de métabolites, certains étant jugés « pertinents » par les autorités sanitaires (c’est-à-dire potentiellement dangereux), d’autres « non pertinents ».

En fonction de leur géologie, des pratiques agricoles dominantes, de leurs ressources (eaux de surface ou souterraines), les régions sont diversement touchées. Les Hauts-de-France connaissent la pire situation, avec 65 % de la population concernée par des non-conformités. La Bretagne (43 %), le Grand-Est (25,5 %), les Pays de la Loire (25 %), la Bourgogne-Franche-Comté (17 %) et la Normandie (16 %) suivent, parmi les régions les plus touchées. En Ile-de-France (16,3 %), l’ARS précise que ce taux est lié à « une situation de non-conformité ponctuelle d’une usine sur une installation alimentant une forte population sur plusieurs départements ». Dans certaines régions, des chiffres favorables cachent parfois des situations disparates : l’Occitanie affiche des taux de non-conformité faibles (5,1 %) mais le département du Gers est l’un des plus touchés de France, avec 71 % de sa population concernée par des écarts aux standards de qualité.

Pour un reportage qui doit être diffusé jeudi 22 septembre au soir sur France 2, les journalistes de Franceinfo et du magazine « Complément d’enquête » ont mené leurs propres évaluations à partir de la base de données publique de la qualité des eaux distribuées en France, et aboutissent à des chiffres cohérents avec ceux du Monde. Sans pouvoir estimer la part de la population concernée, ils concluent qu’en 2021, près d’un quart des communes françaises ont été concernées, régulièrement ou épisodiquement, par des dépassements des normes de qualité.

Celles-ci n’ont pas de valeur toxicologique : leur dépassement n’entraîne pas nécessairement un risque pour la santé. Elles sont fixées à 0,1 microgramme par litre (µg/l) pour les pesticides et leurs métabolites jugés « pertinents » et à 0,5 µg/l pour leur somme. Sans certitude sur la réalité du risque, la situation est un casse-tête parfois indémêlable pour les ARS, les préfectures et les collectivités locales qui doivent gérer ces dépassements.

Lire aussi : Le village du Castellet sous perfusion d’eau en bouteille à cause d’un pesticide *

« Le seuil de 0,1 µg/l n’est pas une norme sanitaire, insiste Benoit Vallet, directeur général de l’ARS Hauts-de-France. La seule norme sanitaire est la “Vmax”, qui indique une concentration dans l’eau susceptible de déclencher des problèmes sur la santé. » Mais il y a parfois un hic : pour calculer cette Vmax, les experts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ont besoin d’études. Et, quand elles existent, celles-ci sont parfois si lacunaires qu’aucune Vmax ne peut être établie…

Dans les Hauts-de-France, l’affaire commence début 2021. Suivant les instructions de la DGS, l’ARS locale inclut deux métabolites du chloridazone – un herbicide utilisé depuis les années 1960 sur les champs de betterave, qui n’est plus utilisé depuis 2020 – dans son plan de surveillance. En février 2021, l’ARS informe la DGS qu’elle a découvert de nombreuses non-conformités : que faire ? Aucune Vmax n’a jamais été calculée pour ces deux métabolites. En plus d’un demi-siècle d’utilisation sur les plaines betteravières du nord et de l’est de la France, ces deux rejetons du chloridazone (le méthyl-desphényl-chloridazone et le desphényl-chloridazone) n’avaient jamais été recherchés dans les eaux distribuées.

Navigation à vue

L’Anses est saisie pour tenter d’établir une Vmax mais, en attendant, une valeur de gestion provisoire est fixée par l’ARS à 44 µg/l. Au-dessous, aucune restriction de consommation n’est prononcée par les autorités. Pourquoi ce chiffre ? « L’ARS a mis en place un plan de gestion provisoire en divisant par cinq la Vmax du chloridazone, fixée à 222 µg/l », explique-t-on à la préfecture de l’Aisne, assurant que les métabolites étant réputés moins dangereux que leur molécule mère, ce facteur de sécurité supplémentaire devrait garantir un niveau de protection suffisant. Mais, signe qu’en l’espèce la navigation réglementaire se fait à vue, l’ARS du Grand-Est choisit une autre valeur seuil provisoire près de quinze fois inférieure.

« On est confronté à une situation où on peut être amené à prendre des mesures lourdes, comme des restrictions de consommation de l’eau, alors que le risque sanitaire n’est absolument pas avéré, résume le préfet de l’Aisne, Thomas Campeaux. Et où, en même temps, on ne peut pas formellement l’exclure. » Car le seuil de qualité de 0,1 µg/l ne prémunit pas nécessairement contre les risques sanitaires de toutes les molécules : pour quelques pesticides, comme la dieldrine ou l’heptachlore, le seuil de qualité dans l’eau potable est en effet fixé plus bas, à 0,03 µg/l.

En décembre 2021, le ministère de la santé saisit une autre instance d’expertise, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), et lui demande son avis sur la gestion de la situation. En mars 2022, le HCSP recommande d’utiliser la valeur établie par l’Agence fédérale allemande pour l’environnement (UBA), qui a développé sa propre méthode pour fixer des seuils provisoires. Pour les deux métabolites du chloridazone qui empoisonnent l’eau des régions betteravières, ce sera 3 µg/l, soittrente fois la valeur limite de qualité : au-dessous de cette valeur, pas de restriction immédiate de la consommation d’eau.

Le 15 septembre, l’ARS des Hauts-de-France et le préfet de région annoncent « une phase de surveillance renforcée dans les 45 communes, pour un total d’environ 13 500 habitants, où les valeurs constatées étaient supérieures à 3 µg/l ». Si, fin septembre, les derniers relevés ne montrent pas d’amélioration, des mesures de restriction de la consommation d’eau dans ces communes seront prises, ajoute le communiqué. Soixante autres communes de la région, soit 45 000 personnes, reçoivent une eau dont les teneurs en métabolites de chloridazone sont comprises entre 2 et 3 µg/l : elles seront, elles aussi, mises sous surveillance.

Ces mesures dérogatoires permettent de continuer à boire l’eau du robinet, mais ne la rendent pas pour autant conforme. Selon le code de santé publique, une telle dérogation ne peut durer que trois ans, renouvelable une seule fois. Ces six années écoulées, l’eau devra être revenue sous les seuils de qualité, faute de quoi sa consommation ne sera plus possible et les collectivités en cause, sanctionnées.

Etudes fragiles et parcellaires

« La DGS était à la recherche d’une solution pour gérer le problème rapidement, confie une source proche du Haut Conseil. Mais c’est une situation très inconfortable qui ne peut avoir de réponse rapide et simple. » Dans l’avis qu’il a rendu en mars, le HCSP constate ainsi que « les données actualisées de contamination démontrent une situation inédite par son ampleur » et donne priorité à la prévention. « Une politique active et urgente doit être mise en œuvre pour réduire la contamination des ressources par les pesticides, estime le HCSP, considérant que la connaissance développée sur les contaminations par une partie de leurs métabolites (…) montre que les actions curatives traditionnelles mises en œuvre dans les filières de traitement sont peu ou pas efficaces. »

Ailleurs en France, ce sont d’autres sous-produits qui ont laissé des traces durables dans les ressources hydriques. En 2021, par exemple, l’inclusion d’un unique métabolite du S-métolachlore – un herbicide suspecté d’être cancérogène autorisé en 2003 en Europe – a rendu non conforme, de manière temporaire ou régulière, l’eau distribuée à 60 % des habitants de Mayenne, selon une estimation relayée dans son bulletin par l’Association des hydrogéologues des services publics. Ce métabolite, baptisé ESA-métolachlore, est aussi responsable à lui seul de la plupart des non-conformités constatées dans le Gers, où plus des deux tiers de la population est concernée, selon des correspondances de la préfecture consultées par Le Monde.

Lire aussi : L’agglomération de La Rochelle, exposée à un pesticide à des niveaux record, demande un moratoire sur son utilisation

En Bretagne et ailleurs, l’ESA-métolachlore est l’un des métabolites de pesticides les plus fréquemment retrouvés dans l’eau. Mais, à la différence des métabolites du chloridazone, l’ESA-métolachlore a fait l’objet d’une attention particulière. Dans un avis rendu en 2014 à la demande de la DGS, l’Anses a estimé sa Vmax à 510 µg/l, soit plus de cinq mille fois la norme de qualité. La conséquence est immédiate : puisque nulle part en France, selon les données dont dispose Le Monde, une eau n’a jamais été distribuée à de tels niveaux de contamination par l’ESA-métolachlore, ce dernier n’a pas conduit à des restrictions de consommation.

Mais que valent ces Vmax calculées par l’Anses ? « Sur cette question, je n’ai jamais vu les groupes d’experts [de l’Anses] chercher à minimiser les risques », témoigne un scientifique qui a été associé à de tels travaux et est peu suspect de complaisance. Mais, en la matière, la bonne foi ne remplace pas les données. Or, les seuils sanitaires établis pour les métabolites sont fondés sur des études bien plus fragiles et parcellaires que pour les pesticides eux-mêmes, fait valoir Pauline Cervan, ancienne toxicologue chargée de préparer les dossiers réglementaires pour l’industrie, désormais chargée de mission à l’association Générations futures. « Les autorités prétendent qu’il n’y a pas de risque sanitaire, mais ces affirmations ne reposent tout au plus que sur une demi-douzaine d’études, dit-elle.Certaines présentent en outre des lacunes, de l’aveu même des autorités, et aucune n’évalue les effets chroniques. » La Vmax calculée pour le principal métabolite du S-métolachlore est ainsi essentiellement fondée sur une étude industrielle confidentielle de 1999, conduite pendant quatre-vingt-dix jours sur des chiens beagles, à raison de quatre animaux par sexe et par dose testée.

De plus, l’appréciation des dangers d’un métabolite est réputée dépendre des propriétés toxiques de sa molécule mère. Or, au début des années 2010, lorsque l’ESA-métolachlore était évalué par l’Anses, son pesticide parent était simplement classé comme irritant pour la peau. Une décennie plus tard, le tableau a changé. En cours de réexamen par les autorités européennes, il a été désigné en juin 2022 cancérogène de niveau 2 (c’est-à-dire suspecté) par l’Agence européenne des produits chimiques, l’instance officielle de classification des dangers des substances chimiques.

« Quand un pesticide est classé cancérogène de niveau 2, la réglementation impose au fabricant de montrer que ses métabolites ne le sont pas et de fournir les données en ce sens, précise Mme Cervan. Données qui, à ce jour, n’existent pas. » De son côté, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’agence chargée d’évaluer les risques de tout ce qui entre dans la chaîne alimentaire en Europe, ajoute que la procédure de réévaluation du S-métolachlore est momentanément arrêtée, « en raison de la demande de données supplémentaires [aux industriels]pour évaluer son potentiel de perturbation endocrinienne ».

Y a-t-il eu défaut de vigilance ? L’exhumation des premiers documents européens d’expertise est en tout cas troublante : ceux-ci indiquent que la contamination des nappes souterraines par les métabolites des produits aujourd’hui considérés comme les plus problématiques était non seulement prévisible, mais prévue. Et que les autorisations de mise sur le marché ont été accordées en connaissance de cause, sans surveillance particulière des ressources en eau.

Pauline Cervan cite en particulier un rapport sur le S-métolachlore, rédigé en 2004 par la Commission européenne à destination des Etats membres, qui leur précise qu’ils « devraient prêter une attention particulière au potentiel de contamination des eaux souterraines par le [S-métolachlore] et ses métabolites ». En France, il a fallu une quinzaine d’années pour qu’une surveillance systématique soit mise en place.

Même constat pour les deux rejetons du chloridazone qui contaminent l’eau des régions betteravières françaises. Dans la mise à jour de 2007 de ses conclusions sur les risques présentés par le chloridazone, l’EFSA indiquait que « les résultats de l’expertise pour [s]es deux métabolites (…) ont montré qu’une lixiviation [c’est-à-dire un taux d’infiltration] inacceptable vers les eaux souterraines est très probable ».

Pas d’harmonisation entre Etats

Des millions de personnes ont ainsi reçu, pendant des années, voire des décennies, une eau réputée conforme aux critères de qualité, mais qui n’est plus considérée comme telle aujourd’hui. Pourtant, la directive européenne de 1998 sur l’eau précise que les métabolites « pertinents » de pesticides doivent faire l’objet de la même surveillance que leurs molécules mères. L’ambiguïté réglementaire qui a prévalu pendant plus de deux décennies tient à ce terme : « pertinent », imparfaitement défini dans les textes. En apportant des précisions, la nouvelle directive européenne relative à l’eau potable, publiée en décembre 2020, a contraint les Etats membres à sortir de l’ambiguïté – contrainte qui s’est traduite, en France, par la nouvelle instruction de la DGS.

Pour autant, une telle harmonisation au niveau européen ou international n’est pas encore à l’ordre du jour. Certains Etats membres considèrent ainsi comme « pertinents » (donc potentiellement dangereux) certains métabolites de pesticides, tandis que les mêmes produits sont considérés comme « non pertinents » par d’autres. Des disparités qui en disent long sur l’incertitude qui plane sur l’ensemble du dossier.

La situation suisse est par exemple suivie de près par les autorités françaises, et avec une certaine inquiétude. Les eaux souterraines y sont largement contaminées par des produits de dégradation du chlorothalonil, un fongicide commercialisé depuis les années 1970 et interdit en 2019. Ces métabolites n’ont pas été recherchés dans la plupart des régions de France en 2021 et l’un d’eux – le R471811 – a été classé « pertinent » par l’Anses en janvier 2022. Son ajout aux plans de surveillance régionaux pourrait faire grimper au-delà de 20 % l’estimation de la proportion de Français desservis par une eau non conforme. D’autres métabolites de pesticides, comme le N, N-diméthylsulfamide, recherché depuis cette année seulement, pourraient également alourdir le fardeau.

Lire aussi : Les eaux en Suisse largement contaminées par des produits de dégradation du chlorothalonil, un pesticide interdit en 2019. **

Pour Mickaël Derangeon, d’Atlantic’eau, la diversité et la quantité de substances de synthèse présentes dans l’eau potable rendent les critères réglementaires de conformité partiellement caducs. « Avec les données dont la communauté scientifique dispose désormais sur les perturbateurs endocriniens et la possibilité d’effet cocktail, se fier à des seuils de conformité substance par substance ne suffit plus, explique celui qui est aussi neurophysiologiste, enseignant à l’université de Nantes et chercheur à l’Institut du thorax (CNRS, Inserm). Attention : cela ne veut pas dire qu’il faut se retourner vers l’eau en bouteille, qui souffre d’autres problèmes, en particulier la présence de plastifiants, de microparticules plastiques, etc. »

Atlantic’eau a ainsi recours à des bio-essais pour tenter de détecter l’activité biologique de l’eau en sortie d’usine, indépendamment des seuils de conformité. Ces bio-essais permettent d’observer un effet fongicide ou herbicide de l’eau, sur des cellules d’algue ou de champignon, ou un effet de perturbation endocrinienne sur des cellules humaines.

« Nous avons des exemples d’une eau conforme du point de vue de la réglementation, mais qui présente une activité biologique potentiellement problématique, explique M. Derangeon. Il y a dans l’eau produite et distribuée des molécules dont on ne connaît pas l’identité, et qui donc ne sont pas recherchées. Le problème est que les agriculteurs et les maraîchers industriels qui opèrent au-dessus des nappes phréatiques ne sont pas tenus de nous fournir la liste des substances qu’ils utilisent. L’Etat ne nous donne pas les moyens de protéger la ressource. »

Les services de l’Etat ont un chantier considérable devant eux. Ils vont devoir gérer une situation que l’incapacité des gouvernements successifs à réduire l’usage des pesticides a rendue inextricable. « La seule certitude dans cette histoire, dit Thomas Campeaux, le préfet de l’Aisne, c’est qu’elle ne fait que commencer. »

Lire aussi : Près d’un tiers des fruits produits en Europe sont contaminés par des pesticides dangereux ***

Stéphane Foucart, Stéphane Mandard et Florence Traullé(Lille, correspondante)

*Le village du Castellet sous perfusion d’eau en bouteille à cause d’un pesticide

Par Stéphane Mandard (Le Castellet (Alpes-de-Haute-Provence), envoyé spécial)Publié le 21 septembre 2022 à 20h00, mis à jour hier à 13h21

Temps de Lecture 4 min.

REPORTAGE

Dans cette commune des Alpes-de-Haute-Provence, une molécule issue de la dégradation d’un pesticide a été détectée à des niveaux sept fois supérieurs à la valeur limite réglementaire.

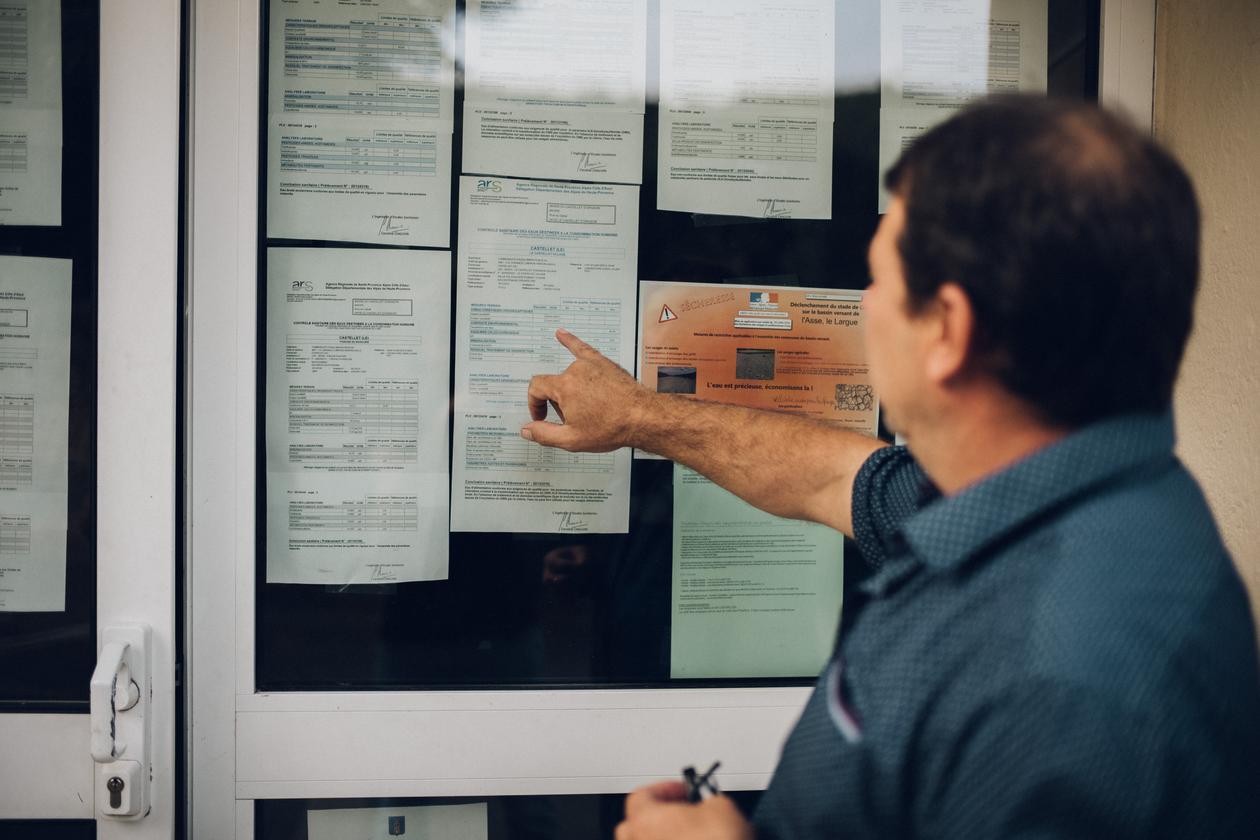

Chaque mardi et vendredi soirs, la place de la mairie du Castellet se transforme en « drive ». Les habitants garent leur voiture, en ouvrent le coffre et chargent des packs de bouteilles d’eau. Les affichettes apposées sur les fontaines en pierre de ce petit village des Alpes-de-Haute-Provence, entouré de montagnes et de champs de lavande, rappellent la situation : l’eau du robinet n’est plus potable.

« On en a marre », dit Sauveur Civiletti, 75 ans, trois packs dans la Kangoo. Lapidaire, la formule résume assez fidèlement l’esprit des 300 habitants, davantage résignés que révoltés. Marre de faire cuire les pâtes avec de l’eau en bouteille, marre de préparer le café avec de l’eau en bouteille, marre de laver la salade avec de l’eau en bouteille, marre de rincer le biberon du bébé avec de l’eau en bouteille…

Plus de trois mois que dure « ce cirque ». Précisément depuis le 8 juin et la détection dans la source d’eau potable d’un produit de dégradation de pesticide, ce qu’on appelle un « métabolite », au nom barbare de N, N-diméthylsulfamide, à des niveaux de concentration (0,7 microgramme par litre) sept fois supérieurs à la valeur limite fixée par le code de la santé publique.

Lire aussi : Pesticides : de l’eau potable non conforme pour 20 % des Français

« Cela a été un coup de massue », accuse le maire (sans étiquette), Benoît Gouin. Puimichel, la commune voisine, a pu se raccorder à un ancien réseau et un camion-citerne fait des rotations pour compléter. Pas Le Castellet. La salle des fêtes est devenue un « débit de boisson ». Trois palettes de 500 bouteilles encombrent la pièce. Chacun vient chercher sa ration : trois bouteilles par personne et par jour. Le maire tient le registre, comme un épicier :

« Toujours quatre ?

– Ben oui

– Alors six packs !

– Ben oui »

L’édile prête main-forte pour transbahuter les bouteilles jusqu’aux véhicules. Des employés municipaux assurent les livraisons au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. L’agglomération Durance Luberon Verdon détache des agents pour aider à la distribution. La collectivité territoriale a la compétence de la gestion de l’eau : c’est elle qui finance l’achat des bouteilles. Plus de 50 000 ont déjà été englouties pour une facture de 25 000 euros. « Ce serait insupportable pour une petite commune comme la nôtre », dit M. Gouin. Ses administrés, eux, craignent une flambée de leurs futures factures d’eau. L’agglomération travaille sur un projet de raccordement à un autre réseau d’eau potable. « Six kilomètres de réseau dans la campagne, cela ne se fait pas du jour au lendemain et cela a un coût, estimé à 800 000 euros », avertit Serge Faudrin, vice-président de l’agglomération délégué à l’eau.

Lire aussi : Sécheresse : dans toute la France, de nouvelles tensions autour de l’eau

« Il ne faudrait pas que cette situation dure éternellement », s’alarme Valérie Bernard-Brunel, professeure d’espagnol célibataire, un pack d’eau sur le pas de la porte et une bouteille sur le lavabo pour le brossage des dents. L’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur effectue des analyses chaque semaine. Les résultats sont affichés sur la porte vitrée de la salle des fêtes. « Un jour on nous dit que le taux de pesticides a un peu baissé, le lendemain qu’il a un peu remonté », dit Mme Bernard-Brunel. « La situation est toujours la même : les teneurs restent élevées et il n’y a pas de tendance à la baisse », indique l’ARS.

Une autre question taraude les Castellianes et les Castellians : depuis quand ce métabolite de pesticide contamine-t-il leur eau ? Le diméthylsulfamide n’est recherché que depuis cette année. « Ça fait sans doute des années qu’on boit cette eau polluée », suppose Agnès Mazzaro. Pas de quoi inquiéter pour autant la patronne du Grand Pré, l’unique bar, restaurant et hôtel du Castellet : « On n’a pas un taux de mortalité plus élevé qu’ailleurs, que je sache. On doit tous être dans la même situation en France puisqu’on ne le recherchait pas avant, ce pesticide », veut-elle croire.

« On est en train de tout saccager »

Le maire a d’autres arguments pour rassurer ses administrés. « En Allemagne, avec ce taux de détection, l’eau n’est pas déclarée impropre à la consommation », rappelle-t-il. Une plainte a tout de même été déposée par la commune et l’agglomération. « Nous voulons savoir s’il y a eu un usage illégal d’un produit interdit depuis longtemps », précise Serge Faudrin. Le N, N-diméthylsulfamide, aussi appelé DMS, est un métabolite issu de la dégradation du tolylfluanide, un fongicide dont l’usage est prohibé en Europe depuis 2010.

Contacté par Le Monde, l’Office français de la biodiversité confirme que le service départemental des Alpes-de-Haute-Provence est chargé de l’enquête judiciaire. Le parquet de Digne-les-Bains, qui diligente les investigations, n’a pas souhaité faire de commentaires.

Lire aussi : Eau potable, irrigation, production électrique : tensions sur le partage de l’eau dans le Sud-Est asséché

Le maire du Castellet, lui, ne veut « incriminer personne ». Mais dans le village, les hypothèses fusent. On évoque les panneaux photovoltaïques installés sur le plateau qui surplombe la commune : un produit antimousse à base du fongicide incriminé pourrait avoir été utilisé pour les nettoyer. Surtout, une autre piste revient en boucle ; elle mène aux « pommiers », un verger d’environ 100 hectares sur le même plateau. « On est dans un territoire agricole, on sait tous que l’eau est polluée et que ça ne date pas d’aujourd’hui », lance Diego Manas, dont la famille est installée dans la région depuis « cent cinquante ans ». Lui n’a que 26 ans et a « toujours bu de l’eau en bouteille » pour cette raison.

La municipalité a ajouté une seconde benne jaune sur la place du village. « Toutes ces bouteilles en plastique qui terminent à la poubelle, ça me rend malade », s’étrangle Patrice Giraud, né au Castellet il y a presque soixante ans. Installé à l’ombre près de la mairie, dans l’ancien moulin à huile, il restaure des engins récupérés à la déchetterie : un motoculteur, une tondeuse, des fauteuils… « On est en train de tout saccager, se désole-t-il. Avant, ici, c’était le pays des orties. Aujourd’hui, il n’y a plus d’insectes, plus de poissons dans la rivière. » Plus de rivière non plus, totalement à sec. L’un de ses cousins cultivait la lavande : « Quand il traitait son champ, il enfilait une tenue de cosmonaute. A 45 ans, il a eu un cancer de la prostate. »

Le maire, Benoît Gouin, est également agriculteur. Il cultive des plantes à parfum (lavandin, sauge) et « un peu » de céréales, du blé dur. « Si on utilise des produits, ce n’est pas par plaisir, c’est tout un système, dit-il. On est sans doute allés trop loin par le passé. Mais aujourd’hui, on est dans un usage raisonné. Avec la hausse des prix, de toute façon, on n’a pas le choix. » Casquette du Crédit agricole sur la tête, un retraité arrache des melons et des pastèques, en piteux état, dans son jardin à l’entrée du village : « C’est minable, ils n’ont pas résisté à la chaleur. » Cet ancien agriculteur, qui ne souhaite pas donner son identité, râle, comme d’autres Castellians. Contre la « double peine » : « On a de l’eau, mais on ne peut ni la boire, à cause de la pollution, ni arroser, à cause de la sécheresse. »

Lire aussi : Pollution de l’eau : un plan de lutte contre les nitrates sans ambition

Stéphane MandardLe Castellet (Alpes-de-Haute-Provence), envoyé spécial

**Les eaux en Suisse largement contaminées par des produits de dégradation du chlorothalonil, un pesticide interdit en 2019

Syngenta, qui commercialisait le fongicide, a attaqué les autorités sanitaires fédérales pour leur communication sur la dangerosité des molécules.

Par Stéphane Foucart

Publié le 21 septembre 2022 à 19h00, mis à jour hier à 08h36

Temps de Lecture 1 min.

Pour l’agrochimie, les enjeux liés à la recherche des produits de dégradation des pesticides dans l’eau sont considérables. Au point qu’en Suisse, les autorités sanitaires fédérales ont été poursuivies par le groupe Syngenta devant la justice administrative du pays pour leur communication sur la « pertinence » de certains métabolites du chlorothalonil – un fongicide commercialisé depuis les années 1970 et interdit depuis 2019. Depuis plusieurs années, l’affaire secoue la confédération helvétique.

« En 2013, nous avons détecté par hasard la présence dans une nappe phréatique d’un métabolite du chlorothalonil, le R417888, raconte Pierre-Antoine Hildbrand, vice-maire de Lausanne chargé des questions liée à l’eau. Les firmes ne partageant pas les standards nécessaires au développement des méthodes d’analyse des métabolites de leurs pesticides, il nous a fallu plusieurs années pour découvrir un autre métabolite du chlorothalonil, le R471811, en plus fortes concentrations encore. »

Lire aussi : Pesticides : de l’eau potable non conforme pour 20 % des Français

Les données publiées en 2019 font alors grand bruit : le métabolite baptisé R471811 dépasse la concentration de 0,1 µg/l dans 60 % des captages du Plateau suisse, qui concentre les deux tiers de la population du pays. Son congénère, le R417888, est retrouvé à des teneurs supérieures au même seuil dans 20 % des stations de la même zone.

« En 2016, lorsque le problème a été identifié à large échelle, nous avons sans attendre commencé à travailler avec les agriculteurs de la région pour leur demander de ne plus utiliser cette molécule, raconte M. Hildbrand. Nous pensions que les contaminations par ses métabolites allaient chuter rapidement. Nous avons été choqués de constater que ce n’était pas le cas : aucune baisse réelle n’a été observée. »

En 2020, le tribunal administratif fédéral suisse a donné raison à Syngenta, contraignant les autorités sanitaires à ne plus communiquer sur la dangerosité de certains des métabolites du chlorothalonil. Les échanges avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) helvétique en deviennent irréels.

A la question de savoir combien de Suisses sont exposés, au robinet, à une eau trop chargée en métabolites de chlorothalonil, l’OSAV répond qu’environ 8 % de la population est concernée, soit environ 700 000 personnes. Mais sur les sujets liés à la « pertinence » de ces métabolites, l’office ne peut plus répondre. Question : « L’OSAV est-il libre de communiquer au public les informations qu’il considère comme utiles sur les métabolites du chlorothalonil ? » Réponse : « Non. »

Lire aussi :Glyphosate : une étude industrielle sur la neurotoxicité de l’herbicide soustraite aux autorités européennes

Stéphane Foucart

Pollution des eaux par des métabolites de pesticides : les autorités ont sciemment mis et laissé sur le marché des pesticides engendrant des pollutions prévisibles, dénonce Générations futures (Rapport)

Imprimer la listeRecherche

Émis par : Générations Futures

Le magazine Complément d’enquête a réalisé un reportage diffusé sur France 2 ce jeudi 22 septembre qui pose la question suivante « L’eau du robinet est-elle (vraiment) potable ? »[1]. L’investigation a porté sur des substances méconnues du grand public (mais oh combien préoccupantes d’un point de vue sanitaire et environnemental) et qui passent souvent sous les radars : les métabolites de pesticides.(= des produits de dégradation des pesticides)

Également, les journalistes du Monde ont enquêté dans un article[2] paru hier 21 septembre, et arrivent aux mêmes conclusions que les journalistes de France 2, sans appel : « environ 20 % des Français de métropole – quelque 12 millions de personnes – ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme aux critères de qualité », à cause de la présence de métabolites de pesticides.

Générations Futures a travaillé sur ce sujet depuis plusieurs mois pour répondre dans un dossier très complet aux questions qui se posent : Comment en est-on arrivé là et comment faire pour que cette situation ne se reproduise plus ?

Nos conclusions sont sans appel.

Elles montrent clairement que :

- Les autorités ont déjà connaissance, avant la mise sur le marché des substances, des risques de dépassement des normes de qualité réglementaire des métabolites de certaines substances actives pourtant autorisées.

- La réglementation phytopharmaceutique autorise la commercialisation de produits même si leurs usages vont entrainer des pollutions des eauxsouterraines au-delà des valeurs limites réglementaires lorsque les métabolites ne sont pas reconnus comme « pertinents ».

- C’est seulement pour les métabolites jugés ‘pertinents’ que la substance ou le produit ne peut être autorisé si le métabolite a le potentiel de contaminer les eaux souterraines à des teneurs supérieures à 0.1 µg/L . Or Il est rare qu’un métabolite soit jugé pertinent au cours de son évaluation faite par les autorités avant la mise sur le marché des produits. Nous expliquons pourquoi dans notre dossier.

- Les données de toxicité sur les métabolites sont très peu nombreuses. Les autorités ne demandent aucune étude de toxicité chronique même lorsque les données de surveillance sur le terrain montrent des dépassements, parfois importants, et surtout réguliers des valeurs limites réglementaires.

- Les plans de surveillance des métabolites dans l’eau sont mis en place souvent très tardivement.

Ces lacunes conduisent aujourd’hui les autorités locales à constater des dépassements, des années après la première utilisation des produits. Elles sont face à de grandes difficultés de gestion du risque et à de nombreuses questions : Est-ce que ces dépassements constituent un risque sanitaire ? Est-ce qu’il existe une valeur sanitaire à ne pas dépasser (Vmax) établie par l’Anses ? Si non (comme c’est le cas le plus souvent), comment faire pour juger du risque sanitaire sans avoir suffisamment de données sur la toxicité ? La situation est alors clairement inextricable !

Le dossier du S métolachlore est emblématique de cette problématique en ce que :

- Les campagnes de surveillance de la qualité de l’eau montrent des dépassements très fréquents des valeurs réglementaires pour les métabolites ESA-métolachlore et OXA-métolachlore

- Très peu de données toxicologiques sont pourtant disponibles pour ces métabolites alors même que la ‘molécule mère’ le S métolachlore vient d’être classée cancérigène de catégorie 2 par l’ECHA ! L’ESA metolachlore n’est ainsi pas considéré comme ‘pertinent’ au sens du règlement 1107/2009 sur les pesticides.

C’est pourquoi nous avons demandé ce jour à l’Anses et aux Ministres concernés : le retrait immédiat et total des Autorisations de mise sur le marché(AMM) des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolaclore en France, et ce bien que la substance soit toujours autorisée au niveau européen.

Par ailleurs nous avons les demandes suivantes :

- Nous demandons à l’Anses de ne pas autoriser les produits dont il est prévisible qu’ils produisent des métabolites engendrant des dépassements des valeurs de qualités dans l’eau. Pour les produits de ce type ayant déjà été autorisés nous demandons un retrait des AMM en cas de dépassement des valeurs de qualité et dans tous les cas la mise en place d’un plan de surveillance national en exigeant de l’industrie qu’elle fournisse les données techniques nécessaires à cette surveillance.

- Nous demandons à la Commission européenne et l’Efsa de ne pas autoriser les substances actives dont les dossiers comporteraient des données manquantes sur les métabolites ou leur toxicité ou pour lesquelles il est prévisible que leur utilisation peut conduire à des dépassements des valeurs de qualité dans l’eau.

Pour en savoir plus téléchargez le rapport sur les métabolites de pesticides dans l’eau.

[1] https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/35263960

[2]https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html

Contacts presse :

Nadine Lauverjat – Déléguée Générale de Générations Futures

François Veillerette – Porte-parole de Générations Futures

Près d’un tiers des fruits produits en Europe sont contaminés par des pesticides dangereux

Cerises, poires, pêches ou kiwis contiennent des résidus de substances qui auraient dû être interdites depuis 2011, selon l’ONG Pesticide Action Network Europe.

Par Stéphane Mandard

Publié le 24 mai 2022 à 01h10 Mis à jour le 25 mai 2022 à 18h08

Temps de Lecture 5 min.

C’est l’éphémère temps des cerises, de retour sur les étals depuis quelques jours. Mais, aussi appétissantes soient-elles, leur rouge écarlate peut cacher des produits toxiques. Une cerise sur deux est contaminée par des résidus de pesticides classés parmi les plus dangereux pour la santé, alerte une étude inédite publiée mardi 24 mai par l’ONG Pesticide Action Network Europe (PAN EU). Et la cerise n’est pas le seul fruit concerné ; c’est également le cas pour près de la moitié des pêches et des poires ou pour un tiers des pommes.

Au total, près d’un tiers (29 %) des fruits produits en Europe sont contaminés. Des taux qui ont explosé au cours de la dernière décennie : + 53 % en moyenne entre 2011 et 2019, jusqu’à + 152 % pour les cerises et même + 397 % pour les kiwis, qui détiennent le record. Des résultats qui contredisent les déclarations officielles de la Commission européenne et des Etats : l’usage des pesticides, et en particulier des plus toxiques, recule.

Lire aussi : La pollution est responsable de 9 millions de morts chaque année dans le monde

Le rapport de PAN Europe se fonde sur l’analyse des données issues du programme européen de surveillance des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Ces milliers d’échantillons – prélevés dans chaque Etat membre par les équivalents nationaux de la DGCCRF française – servent de base aux rapports de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Pour l’EFSA, ils sont « statistiquement suffisamment représentatifs pour estimer l’exposition des consommateurs européens à ces résidus ». L’étude se concentre sur les pesticides considérés par le législateur comme « les plus dangereux ». Il s’agit de substances suspectées d’être cancérogènes pour l’homme, toxiques pour la reproduction, des perturbateurs endocriniens ou de réunir deux des trois critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques.

Envie d’en savoir plus sur les pesticides ?Test gratuit

Des effets même à petite dose

La directive de 2009 (en cours de révision) sur l’usage des pesticides les regroupe dans la catégorie dite des « candidats à la substitution ». Depuis 2011, les Etats sont censés les substituer par des produits alternatifs moins nocifs pour la santé et l’environnement. L’analyse du PAN s’étend de 2011 à 2019, dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Elle inclut près de 100 000 échantillons (97 170 prélevés dans la chair) de fruits frais cultivés en Europe. Elle exclut les produits importés. Au total, 28 pesticides parmi les 55 les plus dangereux ont été décelés.

Lire aussi : Les résidus de pesticides pourraient annuler le bénéfice sanitaire des fruits et légumes

L’étude ne précise pas si, et dans quelle proportion, les concentrations de pesticides retrouvés dépassent les limites maximales de résidus fixées par les autorités sanitaires. Un choix délibéré de PAN Europe, notamment parce que certaines substances, soupçonnées d’être cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens, ont des effets sans seuil, c’est-à-dire même à très faible dose.

Explorer les résultats permet à la fois de repérer les fruits qui sont les plus contaminés et les origines à éviter. Revenons à nos cerises. En 2011, 22 % des échantillons faisaient apparaître des résidus de pesticides parmi les plus dangereux. Une proportion qui a bondi à 50 % en 2019, soit une augmentation de 152 %. Pour cette dernière année de référence, ce sont les cerises produites en Espagne qui sont les plus contaminées (74 %), devant la Grèce (64 %) et la France (63 %). Dix pesticides différents ont été mis en évidence par les tests et jusqu’à cinq dans des cerises espagnoles. La molécule la plus retrouvée est le tébuconazole, un fongicide soupçonné notamment d’être toxique pour la reproduction, avec des effets délétères sur le développement du fœtus.

Lire aussi l’archive (2016) : Les riverains des champs sont exposés à un cocktail de pesticides

Dans le top 5 des fruits dont le taux de contamination a le plus progressé entre 2011 et 2019, les cerises sont seulement devancées par les kiwis (+ 397 %, pour s’établir à 30 %). Suivent les pommes, le fruit le plus produit en Europe (+ 117 %, à 34 %), les poires (+ 103 %, à 47 %) et les pêches (+ 52 %, à 46 %).

Le « made in France » n’est pas une garantie

Si on prend cette fois en compte les résultats sur les neuf années étudiées, les fruits les plus contaminés sont les mûres (51 % des échantillons), les pêches (45 %), les fraises (38 %), les cerises (35 %) et les abricots (35 %). L’analyse des données permet également d’établir un classement des pays qui produisent le plus de fruits contaminés. Il est dominé par la Belgique avec 56 % d’échantillons contaminés sur la période 2011-2019 et 87 % des poires en 2019. Dans le top 10, on trouve également les Pays-Bas (49 %), l’Allemagne (39 %) et la France (34 %). Autre enseignement du rapport : le « made in France » n’est pas toujours la garantie de produits exempts de résidus. Les pêches françaises sont ainsi celles qui contiennent le plus fréquemment des traces de pesticides dangereux : 58 % des échantillons en 2019 contre 46 % pour la moyenne européenne.

Si on s’intéresse cette fois aux molécules les plus retrouvées, se hisse à la première place le fludioxonil, un fongicide suspecté notamment d’avoir des effets perturbateurs sur le système endocrinien. La substance active est commercialisée par Syngenta sous forme de trois préparations (Celest, Dividend et Maxim) et par Bayer avec son Bariton Super. Vient ensuite le cyprodinil, un fongicide également suspecté d’avoir des effets perturbateurs, notamment sur la fonction thyroïdienne, et dont les métabolites sont particulièrement persistants dans l’environnement. Le tébuconazole, détecté dans la moitié des cerises, arrive en troisième position.

Lire aussi l’archive (2020) : Des fongicides aggravent Alzheimer chez la souris

Autre évolution mise en évidence par le rapport, non seulement la probabilité d’acheter des fruits contaminés a augmenté, mais également celle d’être exposé à plusieurs pesticides à la fois. Ainsi, en 2019, un peu plus de 10 % des échantillons étaient contaminés par au moins deux substances toxiques, contre 6 % en 2011. Un potentiel « effet cocktail » qui, selon les scientifiques, démultiplie les incidences sur la santé et rend caducs les seuils réglementaires fixés aujourd’hui substance par substance.

Les résultats de l’étude de PAN Europe télescopent la communication de la Commission européenne. Le 31 mai 2021, Bruxelles a publié un premier bilan pour se féliciter des premiers effets de sa nouvelle stratégie dite « De la ferme à la fourchette » qui vise à réduire l’usage des pesticides de 50 % d’ici à 2030. Les graphiques publiés par la Commission mettent en évidence « une réduction de 12 % dans l’usage des pesticides les plus dangereux dans l’Union européenne en 2019 par rapport à la période 2015-2017 ». Ces chiffres se fondent sur les ventes de pesticides. Pour PAN Europe, les ventes sont un indicateur moins pertinent que la présence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes pour mesurer l’exposition de la population. Ce paramètre fait, lui, apparaître une hausse de près de 9 % en 2019 par rapport à 2015-2017. La Commission européenne n’a pas répondu aux sollicitations du Monde.

Lire aussi Le Parlement européen adopte à une large majorité la stratégie « De la ferme à la fourchette »

« Echec total » de l’Europe

« Les consommateurs européens sont de plus en plus exposés à des pesticides qui auraient dû être retirés du marché depuis 2011 en raison de leur dangerosité », commente Salomé Roynel, du PAN Europe. Pour l’ONG, la « hausse spectaculaire »des quantités de fruits contaminés révélée par l’étude marque « l’échec total » de l’Europe à « mettre en œuvre sa réglementation et protéger les consommateurs ». Dans un rapport publié en 2019, la Commission elle-même reconnaissait que la directive sur les pesticides n’était pas appliquée par les Etats. Ainsi, à l’échelle européenne, entre 2015 et 2018, sur 530 demandes nationales d’autorisation ou de réautorisation, aucun pesticide « candidat à la substitution » n’a été remplacé par un produit moins nocif. Et la situation n’a guère évolué depuis. En France, selon nos informations, seulement deux pesticides « candidats à la substitution » ont été retirés du marché entre 2015 et 2020, sur quelque 285 dossiers.

Largement insuffisant pour PAN Europe qui demande à la Commission « l’interdiction immédiate des douze pesticides les plus toxiques » et des autres d’ici à 2030. Après plusieurs reports, la publication de la nouvelle directive sur l’usage des pesticides doit être publiée le 22 juin. Emmanuel Macron, qui préside l’UE jusqu’en juillet, a déjà prévenu qu’il fallait revoir les objectifs du Green Deal (réduire l’usage des pesticides de 50 % d’ici à 2030) à l’aune de la crise agricole provoquée par la guerre en Ukraine.

Lire aussi : Tancée par la Commission européenne, la France reste réticente à verdir son agriculture

Stéphane Mandard