Législatives : le retour du péril rouge

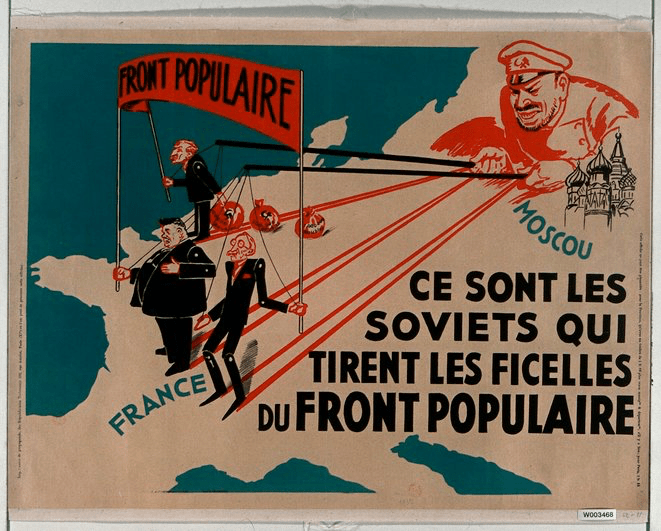

Affiche éditée par le Centre de propagande des républicains nationaux à l’occasion des élections de 1936. © BNF / Domaine public

Par intérêt électoral ou conviction idéologique, nombreux sont ceux qui fustigent l’union des gauches. Un tir de barrage dont la violence rappelle de lointains épisodes, dans les années 1970 ou lors de la constitution du Front populaire.

26 mai 2022 à 18h37

C’est une histoire de spectres, d’épouvantails et de croquemitaines, destinée à faire trembler dans les chaumières les plus attachées à ce que l’ordre social ne soit pas trop bouleversé. Au casting de ce conte terrifiant, dans lequel une union inattendue des gauches menacerait d’entraîner notre pays dans l’abîme à l’occasion des législatives, figurent les protagonistes de la Nouvelle Union populaire, écologiste et sociale (Nupes).

Les écologistes et les socialistes, quoiqu’ils y apparaissent comme des personnages secondaires, en prennent pour leur grade. Les voilà décrits comme des opportunistes, des traîtres à leurs convictions, des fossoyeurs de l’idéal européen et des irresponsables prêts à toutes les concessions démagogiques.

Mais ces reproches ne découlent que de leur ralliement au personnage central, et donc à la cible principale du récit d’horreur déployé depuis l’extrême droite jusqu’au centre-gauche du spectre politique et médiatique : Jean-Luc Mélenchon.

En couverture de l’hebdomadaire Le Point le 12 mai dernier, le leader Insoumis a ainsi été taxé d’« europhobie, nationalisme, charlatanisme économique » et « goût pour les dictateurs » – n’en jetez plus. Celui qui appelle l’électorat à le propulser premier ministre a également été affiché en « une » du Figaro Magazine daté du 20 mai, pour mieux illustrer « le virage extrémiste » qu’aurait pris la gauche sous sa tutelle.

Les articles phares des dossiers proposés par ces deux journaux se ressemblent d’ailleurs comme deux gouttes d’eau. Témoignant d’une passion soudaine pour l’exigence de démocratie interne dans les partis, ils fustigent la nature autoritaire de La France insoumise (LFI), derrière l’apparente désorganisation du mouvement « gazeux ».

La problématique est réelle, comme l’évoquaient les chercheurs Manuel Cervera-Marzal et Arthur Borriello dans un entretien à Mediapart. Mais en guise d’« enquête », la parole est uniquement donnée à des personnes exclues ou parties d’elles-mêmes de LFI, en particulier issues de son aile dite souverainiste, et qui n’ont pas digéré le tournant de Mélenchon quant à la dénonciation de l’islamophobie et la célébration d’un peuple « créolisé ».

Embarqué dans le train fantôme de la gauche insoumise, le lectorat du Point et du Figaro rencontre des encadrés du type « Jean-Luc Mélenchon est-il un dictateur ? ». Plus loin, le voilà édifié sur la « banqueroute » qu’entraînerait la retraite à 60 ans ainsi que les « autres folies » de son programme économique – alors que les impasses des économistes standard pourraient tout aussi bien être pointées.

Le clou du spectacle est assuré par le « vote communautaire » dont aurait bénéficié le candidat à la présidentielle (un cliché contesté par le chercheur Vincent Tiberj), après avoir dragué « les indigénistes et les islamistes » sur les conseils du député Éric Coquerel, coupable selon cette lecture d’avoir organisé des Rencontres nationales des quartiers populaires en 2018.

Loin de se cantonner à ces deux publications conservatrices, où elles s’expriment encore avec une relative tenue, de telles accusations ont été déclinées et martelées de manière massive, et parfois plus débraillée, sur les plateaux des chaînes d’info en continu où éditorialistes et responsables politiques ont rivalisé de commentaires dénigrants, ainsi que l’illustre le petit montage ci-dessous.

La #NUPES : croquemitaine version 2022 pic.twitter.com/rOk7WVxVSC— Caisses de grève (@caissesdegreve) May 13, 2022

© Caisses de grèves / Twitter

Certes, ce type de tir de barrage a déjà été émis contre le candidat Mélenchon, qui s’est vu plus d’une fois rappeler ses foucades, reprocher sa radicalité et renvoyer à ses sympathies bolivariennes. Les écologistes aussi ont été pris au piège de polémiques à leur désavantage. La particularité de l’offensive de ces dernières semaines réside dans le fait qu’elle concerne l’alliance de (presque) toute la gauche. Toutes ses composantes sont coupables, par nature ou par association.

Une tradition ancienne de dénigrement des gauches

Nous ne sommes pas en terre politique inconnue. Des précédents historiques d’un tel feu nourri contre une union des gauches existent. Pour autant, ils nous ramènent bien loin dans le passé. La gauche plurielle n’a pas fait l’objet, entre 1997 et 2002, de dénonciations aussi hyperboliques. Il faut dire que sous Lionel Jospin, le PS était encore le parti dominant à gauche, tandis que son partenaire communiste (le PCF) était engagé depuis deux décennies sur une pente déclinante.

La centralité de LFI dans l’alliance actuelle déchaîne des passions dont on ne retrouve des équivalents que plus en amont, lorsque l’Union soviétique existait et que le PCF était puissant ou en ascension. « Les réactions contre l’union de la gauche ont été très vives dans le cas du Front populaire et du Programme commun, confirme à Mediapart Nicolas Bué, professeur de science politique à l’université d’Artois. L’alliance avec les communistes a contribué à générer une violence verbale énorme de la part de la droite. »

En 1936, l’antifascisme qui réunit le Front populaire est en effet considéré comme un artifice appelé à déboucher sur le triomphe des collectivistes alignés sur Moscou. Y compris du côté de la droite parlementaire modérée, les alertes ne font pas dans la dentelle.

Parmi les affiches de propagande éditées depuis ce camp, l’une d’elles explique que le radical (l’élément le plus réformiste) est appelé à être mangé par le socialiste, qui sera lui-même mangé par le communiste. Conclusion : « Français, si vous voulez être mangés par les communistes, marchez et votez avec les radicaux-socialistes ! » Une autre, reproduite ci-dessous, donne à voir les trois leaders de ces partis (Herriot, Blum et Cachin) être manipulés comme des marionnettes par le pouvoir soviétique.

Dans le discours actuel contre la Nupes, il est pareillement expliqué que ses éléments modérés ne sont que les idiots utiles d’une gauche liberticide. Et s’il n’est pas reproché à LFI d’être un parti de l’étranger, la question nationale est utilisée de manière contradictoire par les différents contempteurs de la Nupes, selon les secteurs de l’électorat conservateur qu’il s’agit d’effrayer.

À destination des plus européistes est brandie la « désobéissance » aux règles de l’Union européenne, qui figure dans le programme de la coalition, pour suggérer la possibilité d’une dérive autarcique. À destination des plus identitaristes, c’est le soupçon d’une complaisance avec les intégristes musulmans qui est agité, selon une rhétorique beaucoup plus droitière de « l’Anti-France », suggérant cette fois une collusion avec un ennemi intérieur.

De même, la dramatisation dont le programme de la Nupes fait l’objet rappelle les mises en garde solennelles contre les conséquences du Programme commun signé en 1972 par le PS et le PCF. Aux législatives de l’année suivante, une figure de la droite non gaulliste, Jean Lecanuet, explique ainsi qu’entre les deux tours, « les réformateurs ne doivent pas se maintenir si leur maintien aboutissait à assurer le succès de la coalition socialo-communiste ».

En 1977, un an avant la tenue d’un nouveau scrutin national, Jacques Chirac tient meeting à Marseille. « Le programme socialo-communiste est sans précédent dans l’histoire politique de l’Europe occidentale », considère-t-il, ajoutant à l’égard des socialistes qu’« aucun parti politique en Europe n’a accepté de signer un tel accord avec un parti communiste ». Et lors de la présidentielle de 1981, Valéry Giscard d’Estaing affirme que voter pour « une société socialo-communiste » reviendrait à faire « le choix du désordre, de la tristesse et du déclin ».

Les fonctions du discours anti-Nupes

Ces échos du passé ne doivent pas empêcher d’analyser les dimensions les plus contemporaines des attaques émises contre l’union des gauches sous l’égide de La France insoumise. Et d’abord en distinguant les deux tonalités dominantes dans lesquelles elles s’inscrivent.

D’un côté, en effet, le discours anti-Nupes apparaît avant tout idéologique. Il est porté par des émetteurs situés dans le pôle national-identitaire de l’espace politique. Celui-ci abrite en effet des préférences radicalement antagonistes à celles que défend l’union des gauches, en termes de rapport à l’altérité ou d’importance accordée aux enjeux écologiques. À la clôture culturelle voire ethnique, s’oppose la quête d’une mondialité démocratique et égalitaire.

Ce type de discours est, sans surprise, celui que véhiculent les membres du Rassemblement national (RN). Jordan Bardella, numéro un du parti, a ainsi qualifié la Nupes de « ZAD de toutes les idéologies les plus dangereuses », préparant « la République Traoré » (du nom d’Assa Traoré, figure de la lutte contre les violences policières et racistes). On le retrouve également à la une de l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs actuelles, qui titre sur « la menace islamo-gauchiste ».

S’il n’y a là aucune surprise, il faut souligner que d’autres émetteurs, davantage rangés du côté de la droite plus traditionnelle, empruntent également ce discours. Ils n’hésitent pas à ériger la Nupes, ou du moins les proches de Jean-Luc Mélenchon, comme une menace équivalente à celle de l’extrême droite. Ce faisant, ils contribuent à un confusionnisme qui aboutit à minimiser le danger de cette dernière.

C’est le cas du Point lorsqu’il qualifie le leader insoumis comme « l’autre Le Pen », ou de l’éditorialiste du Figaro Guillaume Tabard. Début mai, ce dernier suggérait qu’en termes d’alliances, « là où un interdit subsiste à droite face au RN, la digue vient de sauter à gauche face à LFI ». La phrase est typique d’un raisonnement fondé sur une symétrie erronée, qui met sur le même plan la préférence nationale, autrement dit une politique xénophobe et contraire à la Constitution républicaine, et les positionnements polémiques de la principale force de gauche, qui vise l’égalité plutôt que sa rupture institutionnalisée. À LIRE AUSSIMontageUnion des gauches : le cercle de la raison panique

3 mai 2022Lire plus tardLégislatives : pourquoi l’accord des gauches est historique

3 mai 2022Lire plus tard

D’un autre côté, le discours anti-Nupes sert un objectif stratégique. Celui-ci est surtout visible chez des émetteurs issus de la majorité présidentielle. Ici, l’enjeu de dramatiser les positionnements de la gauche est autant, voire davantage électoral qu’idéologique.

Le fait est que dans l’entre-deux-tours de la présidentielle, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand avait évoqué les « valeurs communes » qu’il estimait partager avec Jean-Luc Mélenchon. L’heure était au ralliement des voix de gauche contre l’hydre frontiste. Une fois ce danger écarté, le même pouvait fustiger la Nupes, que le chef de l’État renvoie à « l’extrême gauche décroissante », considérant que la gauche réformiste est déjà présente dans sa propre « grande coalition ».

À travers les attaques répétées contre la « désobéissance » européenne de la Nupes, le pouvoir cherche à mobiliser la fraction de son électorat issue du centre-gauche et galvanisée par l’idéal européen dont se prévaut Emmanuel Macron. Dans le même temps, insister sur le péril de la Nupes est une façon d’appeler l’électorat de droite à un « vote utile » en faveur de la majorité présidentielle, au lieu de disperser ses voix sur d’autres forces. Autrement dit, l’épouvantail Mélenchon représente une occasion en or d’annihiler le peu d’espace qu’il restait au parti Les Républicains (LR).

Là où le jeu est dangereux, c’est que l’étouffement de l’opposition de droite peut amener des membres de la majorité actuelle à utiliser des ressorts idéologiques typiques du bloc national-identitaire.

Emmanuel Macron en a lui-même fourni l’illustration récemment, en considérant que la Nupes porte « un projet qui choisit le communautarisme ». En l’opposant au « projet d’exclusion à l’extrême droite » de l’échiquier politique, le chef de l’État ne va pas jusqu’à dire qu’ils représentent la même dangerosité, mais le suggère en laissant croire à l’existence de deux desseins identitaires de nature différente – ce qui constitue, au passage, la thèse de la nébuleuse du Printemps républicain.

Le retour du péril rouge s’inscrit donc dans une filiation bien connue. Celle-ci trahit une peur des « possédants » vis-à-vis du camp des « partageux » et de leurs projets dispendieux, et dans certains cas l’hostilité envers une force présentée comme un ferment de désunion nationale au profit de minorités de toutes sortes. En 2022, ce ressort est utilisé avec d’autant plus de facilité que le débat public a été saturé de paniques morales frappant d’anathème les mobilisations contemporaines pour l’émancipation et la justice.

Face à la gauche, les économistes en gardiens du temple

Depuis quelques semaines, les économistes orthodoxes se lancent dans des procès en crédibilité de la Nupes et de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais ces attaques prouvent surtout les limites de leurs analyses et leur vraie fonction, celle de gardiens de l’ordre social existant.

26 mai 2022 à 18h37 https://info.mediapart.fr/optiext/optiextension.dll?ID=x10xZAao1Vr3TVG8UDoyPFldjvo972mROKyAkRLeHI0v9zFNEqVRJ9z7cg_lcFTjKCA6aCGZsNKZNsgvaNpq_6VDdG0hy

Pendant la campagne de l’élection présidentielle, les économistes orthodoxes, ceux qui sont fidèles aux grandes « lois », ou supposées telles, de la science économique, étaient restés très discrets. On avait cherché en vain dans les colonnes des feuilles économiques des tribunes de soutien au candidat le plus évident de ce camp, Emmanuel Macron. Le contraste était d’ailleurs frappant, de ce point de vue, avec 2017.

Mais une fois la réélection de l’hôte de l’Élysée assurée et la constitution, à gauche, d’une alliance électorale, la Nouvelle Union populaire écologiste et sociale (Nupes), les savants de l’économie sont immédiatement sortis du bois.

Haro sur la Nupes !

Immanquablement, leurs attaques ont pris un air connu qui se répète dans l’histoire à chaque fois qu’une volonté de modifier l’ordre social se présente. On s’attaquerait aux lois sacrées de l’économie, ce qui conduirait à une inévitable ruine plaçant le pays au rang des exemples les plus effrayants de notre temps. Un « groupe de réflexion » bien connu du camp de la gauche néolibérale, Terra Nova, a ainsi promis à la France, dans une note récente signée par Guillaume Hannezo, professeur d’économie financière à l’École normale supérieure et spécialiste des « portes tournantes » entre le public et le privé, un destin digne de la Grèce.

La rengaine est alors reprise par une grande partie de la presse en campagne contre la Nupes pour prouver par « la science » l’absurdité du programme économique de la gauche.

Les limites de cet article, et de la tolérance du lecteur, ne suffiraient pas à énumérer cette déferlante. Tenons-nous-en donc à quelques exemples. Le Point du 12 mai titresur le « charlatanisme économique » du candidat à Matignon de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, appuyé par des déclarations de Jean Pisani-Ferry, économiste à Sciences Po et architecte du programme Macron de 2017, qui ne fait guère dans la nuance : « Un jour, les historiens se pencheront sur son programme et trouveront extravagant qu’il ait pu proposer 250 milliards de dépenses nouvelles par an, soit 10 points de PIB ! »

Là encore, l’issue n’est donc que la « banqueroute », terme destiné à effrayer dans les chaumières du pays où l’on sait que le respect de la dette est le garant de l’ordre social.

Alors que les attaques du même type se multiplient sur les chaînes d’information, Les Échos publient, le 19 mai, un texte d’un des professeurs d’économie les plus établis de France, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, dont la leçon inaugurale a été une révélation pour le futur président de la République. Ledit texte ne s’embarrasse pas non plus de détails. Titré le « penser-faux de monsieur Mélenchon », il place l’auteur immédiatement dans le camp du vrai. L’argument d’autorité se poursuit pour promettre alors l’habituel « désastre ».

D’ici au second tour des élections législatives, le 18 juin prochain, il faut donc s’attendre à observer ce type de sorties où la science économique est mobilisée pour se défendre contre une alliance à gauche qui entendrait briser ses lois d’airain. Le contraste avec la présidentielle où l’on pensait l’option d’une victoire à gauche impossible permet d’avancer une première hypothèse : la science économique orthodoxe n’a plus rien à proposer, mais a encore une fonction « défensive ». Elle mobilise sa puissance dans le champ politique en défense du statu quo. Elle est avant tout une puissance politique et morale conservatrice. Elle garantit que rien n’est possible en dehors de l’ordre social existant.

Sa démarche a été résumée, semble-t-il, par le vieil Adolphe Thiers, bien sûr plus politique qu’économiste, mais qui, scandalisé par les demandes de « droit au travail »des socialistes de 1848, s’est contraint en 1850 à publier un petit livre, De la propriété, parce que, affirme-t-il dans l’avant-propos, il a trouvé le monde « miné par une fausse science », remettant en cause « les faits […] les moins susceptibles de contestation et de démonstration ».

Le futur bourreau de la Commune a donc entrepris la défense par la « vraie » science de l’ordre existant. « Il faut défendre la société contre de dangereux sectaires, il faut la défendre par la force contre les tentatives armées de leurs disciples ; il faut la défendre par la raison contre leurs sophismes », conclut Adolphe Thiers.

La science économique orthodoxe de notre époque serait donc d’abord un outil politique. C’est une science qui ressemble de plus en plus à ce qu’a pu être la scolastique de la Sorbonne au temps de l’émergence de la physique et de la philosophie contemporaines : un repère de barbons bardés de diplômes et d’honneurs et n’ayant pour seule fonction que d’assurer que la science confirme les bases théologiques et naturelles de la domination féodale. L’intolérance d’une telle clique n’est alors que le reflet de sa faiblesse : son pseudo-« penser-vrai » est surtout une défense des puissants en place.

Le piètre bilan de l’économie orthodoxe

L’hypothèse mérite que l’on entre dans le détail. Qu’a donc à dire cette science si sûre d’elle. On ne s’appesantira pas sur les éternelles incantations de Philippe Aghion à une « destruction créatrice » qui n’est plus que l’ombre d’elle-même au point que toute la politique du gouvernement depuis 2020 est d’éviter sa réalisation par une subvention massive des entreprises, même zombies.

Pendant que le professeur Aghion pérore de sa chaire au Collège de France, les changements technologiques de ces dernières décennies n’ont pas redressé, bien au contraire, l’épuisement des gains de productivité. Ses prêches sur le modèle suédois de 1991 résonnent donc plus qu’ils ne raisonnent. Et toujours dans le vide.

Mais en élargissant, on se rend compte du décalage abyssal entre la pensée mainstream qui attribue en campagne électorale bonnes et mauvaises notes et brevets de respect de la science et la réalité. Son bilan est, en effet, désastreux.

La crise de 2008 ? Elle suit de cinq ans la célèbre déclaration du Prix de la Banque de Suède (appelé parfois à tort « prix Nobel d’économie ») Robert Lucas qui affirmait que « la question centrale de la prévention des récessions a été résolue, dans tous les aspects pratiques, pour de nombreuses décennies ».

Il est vrai que la sagesse du « consensus scientifique » néolibéral voulait alors que les marchés financiers les plus sophistiqués fussent une formidable arme de prévention et d’anticipation, en plus d’être le canal essentiel de tout investissement digne de ce nom.

La crise de la zone euro ? Non seulement l’économie mainstream n’a pas su la prévoir, mais elle l’a aggravée en préconisant l’austérité généralisée au nom même des grands principes d’équilibre sur lesquels elle s’appuie.

Le 31 mai 2010, le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, déclare dans un entretien au Monde : « Ce que vous appelez des plans d’austérité, j’appelle cela des plans pour un retour progressif à une situation budgétaire saine. Dans tous les cas, ces politiques sages sont favorables à la croissance puisqu’elles augmentent la confiance des ménages, des entreprises et des investisseurs. »

Ces déclarations sont parfaitement orthodoxes : l’austérité jouerait positivement sur les anticipations de remboursement de la dette et des baisses d’impôts et ainsi favoriserait la consommation et l’investissement. C’est la grande époque de « l’austérité expansive » qui va faire plonger la zone euro dans une de ses plus longues et pénibles récessions de l’après-guerre.

Les « réformes structurelles » ? Les réformes défendues par la science économique orthodoxe, notamment en 2017 par Philippe Aghion et Jean Pisani-Ferry, n’ont guère reçu de validation empirique. La réforme de la fiscalité du capital, qui incluait la fin de l’ISF pour le patrimoine mobilier et un « bouclier fiscal » sur les revenus du capital, n’a pas eu d’effet tangible et identifiable autre que celui d’enrichir les plus riches. C’est la Commission d’évaluation, pourtant constituée d’économistes orthodoxes, qui a dû le reconnaître en octobre 2021. Devant l’absence de preuve empirique, autrement dit réelle, elle a donc dû se replier derrière les preuves « théoriques », autrement dit rêvées, et appeler à plus de patience…

Enfin, que l’on prenne conscience que la poussée inflationniste actuelle, que les orthodoxes n’avaient pas anticipée, donne lieu au retour des vieilles recettes des années 1970. L’heure est à nouveau à la hausse des taux et à la demande de modération salariale. Les économistes officiels se contorsionnent pour avoir quelque chose à dire sur la situation entre leurs modèles qui réclament une baisse des revenus réels et la réalité qui montre une pression sur la demande et une hausse des tensions sociales.

Aux États-Unis, ils se sont insurgés contre l’idée hétérodoxe du contrôle des prix qui apparaît cependant désormais comme une solution crédible. La récente tribune dans Le Monde de Jean Pisani-Ferry demandant des primes au lieu des hausses de salaires et partant du principe que la hausse de l’énergie ne se transmettra pas si les salaires réels baissent, alors même que les faits prouvent que c’est la boucle prix-profits qui fonctionne à plein, montre que, encore une fois, la parole orthodoxe est intempestive et inutile.

L’illusion d’une « normalité » issue du respect des « lois économiques »

Globalement, les économistes orthodoxes, pour rester crédibles et parler du réel, sont désormais obligés de s’inspirer de leurs collègues hétérodoxes et de reconnaître des failles dans leurs modèles. Évidemment, pour les garder, leurs positions ne sont jamais présentées comme des concessions au modèle dominant. On parle plutôt de « pragmatisme » ou d’« adaptation », mais, dans tous les cas, la crédibilité de l’orthodoxie semble dépendre désormais du rejet d’elle-même.

Ce tour de passe-passe se voit partout. La crise sanitaire a été l’occasion de voir, au nom de l’urgence, la mise au placard de tous les principes économiques qui ont été ressortis une fois l’orage passé pour imposer la réforme des retraites ou celle de l’assurance-chômage.

À quoi sert une science qui, en pratique, doit en permanence être oubliée pour être en cohérence avec le réel ?

Les doctes professeurs dissertent désormais de thèmes jusqu’alors considérés comme hérétiques, de la « politique industrielle » à la « planification écologique ». Mais alors qu’eux tentent de les intégrer dans des modèles théoriques qui les rejettent sur le principe, leurs adversaires hétérodoxes, eux, les intègrent dans une logique globale. C’est pourquoi, globalement, ces « conversions » ne sont pas beaucoup plus que des mots qui ne visent qu’à maintenir cette science hors de l’eau.

Ces circonvolutions montrent donc bien combien l’économiste officiel est inutile en pratique. Car à quoi sert une science qui, en pratique, doit en permanence être oubliée pour être en cohérence avec le réel ? Une science qui ne peut décrire qu’une normalité qui, par ailleurs, ne peut jamais s’observer ? Les sciences dites « dures » dont l’orthodoxie économique se pique de s’inspirer ne fonctionnent pas ainsi. Lorsque ces économistes sont mis en défaut par l’observation, il leur faut modifier leurs bases théoriques, ils ne peuvent se contenter de « mettre entre parenthèses » dans ce cas les bases existantes par « pragmatisme ».

Fin 1971, Joan Robinson, grande économiste hétérodoxe, proche de Keynes et qui, progressivement, s’est rapprochée de Marx, est invitée par la très prestigieuse American Economic Association (AEA) à prononcer le traditionnel discours en hommage à son fondateur, Richard T. Ely. Cette conférence, titrée « La seconde crise de la théorie économique », est une charge contre l’orthodoxie qui restera dans l’histoire.

La normalité est une fiction des manuels d’économie.

Joan Robinson, 1971

Joan Robinson rappelle l’inefficacité de la théorie orthodoxe à prendre en compte les changements survenus à la suite de la Première Guerre mondiale, qui vont l’amener à son naufrage durant la grande dépression qui commence en 1929 (car, bien sûr, l’impossibilité pratique des théories mainstream ne date pas de 2008). Elle rappelle qu’alors l’obsession des économistes et des politiques était le « retour à la normale », perçu comme ce que Stefan Zweig appellera « le monde d’hier ».

Sa conclusion est sans appel : « La normalité est une fiction des manuels d’économie. » Son explication vaut la peine d’être lue dans son intégralité : « Un économiste construit un modèle qui est établi d’une façon à avoir un état normal. Il a beaucoup de difficulté à prouver l’existence de la normalité de son modèle. […] Mais le monde n’existe pas dans un état de normalité. Si le monde du XIXe siècle avait été normal, 1914 ne serait pas survenu. »

Et ce point est essentiel. Non seulement, il balaie la piètre défense d’un « pragmatisme » qui pourrait soutenir les modèles dominants, mais il démontre que les critiques de « monstruosité » ou de « penser-faux » opposées à un programme politique n’ont aucune consistance. Car la « normalité » que ces économistes défendent pour proférer de telles invectives n’existe pas. Leur défense du statu quo fait abstraction du fait que la situation actuelle est la source même des désastres passés et futurs.

Ce ne sont pas les politiques censées être « désastreuses » que décrivent nos économistes de chaire qui ont causé les crises systématiques du capitalisme de 1929, 2008 et 2020, mais bien plutôt un système économique basé sur les idées orthodoxes de l’allocation optimale des ressources par le marché, de l’équilibre général et de la centralité de l’homo economicus, froid calculateur de ses intérêts. Le problème de l’économie, conçue comme organisation sociale, c’est bien d’abord l’orthodoxie, celle qui fixe les comportements politiques, pas les réflexions qui lui échappent.

C’est ce que Joan Robinson s’est efforcée de montrer : l’orthodoxie a sombré avec la crise de 1929 et Keynes a montré son incapacité à assurer le plein-emploi. Mais, comme elle le note, « après la guerre, Keynes est devenu orthodoxe à son tour ». Sa révolte contre la pensée néoclassique a été « digérée » par cette dernière dans une nouvelle synthèse, mise en place par Alvin Hansen, Paul Samuelson et, beaucoup plus tard, par Olivier Blanchard. Les leçons de Keynes ont été intégrées dans une nouvelle loi de l’équilibre général pour former le socle de ce qui est encore la science économique officielle.

Pour Joan Robinson, l’essentiel de la « révolution keynésienne » a alors été perdu. Là où Keynes introduisait le temps comme élément majeur par le biais de la notion d’incertitude, la nouvelle synthèse revenait aux principes de la pensée néoclassique : l’agent économique agit toujours rationnellement et sans contrainte temporelle pour améliorer son revenu monétaire.

Des économistes superflus au secours de l’ordre social

Et c’est là aussi où s’ouvre ce que Joan Robinson appelle la « seconde crise théorique »de l’économie. Cette science est non seulement incapable de saisir l’histoire dans les activités humaines, mais elle ne peut pas non plus concevoir le monde en dehors de son propre cadre. « Où est le système de prix qui offre au consommateur un choix équitable entre l’air qu’il respire et les automobiles qu’il conduit ? », résumait Joan Robinson. Parler à cette science de « contenu du travail », de la réalité du pouvoir exercé par les plus riches, de la pollution, de l’environnement, des besoins de services non marchands, entre autres, n’a aucun sens.

Mais cela n’a-t-il pour autant aucun sens pour la société ? C’est précisément parce que ces sujets ont de plus en plus d’importance que la théorie économique est en crise, souligne Joan Robinson. Et c’est bien précisément ici que la critique vis-à-vis de ce qu’elle appelle les « superfluous economists » (qui peut se traduire comme « inutiles » ou « surabondants ») reste d’actualité.

Car il y a certes beaucoup à dire sur le programme de la Nupes, sur ses incohérences et ses limites. Comme toute proposition politique, surtout issue d’un compromis délicat, elle a ses manques et est sujette à des critiques. Mais du moins a-t-elle un intérêt : celui de prendre en compte ce que l’économie orthodoxe refuse de voir et d’intégrer ces « externalités » dans une coordination sociale qui ne se limite pas au marché. D’une certaine façon, cinquante ans plus tard, ce programme prend acte de la « seconde crise de la théorie économique » que pointait Joan Robinson.

C’est évidemment ce qui est insupportable à nos gardiens du temple économique qui ne peuvent alors s’empêcher de condamner au nom des « lois éternelles » de l’économie et d’excommunier tous ceux qui s’aventurent à penser hors de ce cadre en tant que « charlatans » et « faux penseurs ». Mais ces invectives ne dessinent rien d’autre que les limites de la pensée de ces demi-savants fossilisés.

L’hypothèse de départ semble donc se confirmer. L’orthodoxie est en retard sur tout, y compris et surtout sur la réalité économique. Son absence de pensée historique est la source de son inanité. En permanence, elle doit rattraper son retard sur la réalité tout en condamnant toute tentative de faire de l’économie dans cette réalité. Elle est inutile à la gestion des problèmes de l’époque.

« Je parle de la faillite évidente d’une théorie économique qui, pour la deuxième fois, n’a rien à dire sur les questions qui apparaissent à tous, sauf aux économistes, comme les plus urgentes », concluait Joan Robinson à la fin de son discours.

Mais alors, à quoi sert cette science ? Dans son Introduction à la critique de l’économie politique de 1859, Karl Marx avait déjà avancé une réponse lorsqu’il affirmait que « toute la sagesse des économistes modernes » se réduisait à leur prétention à « prouver l’éternité et l’harmonie des rapports sociaux existant actuellement ».

La seule et unique fonction de la science économique est de défendre l’ordre social existant. S’ils ne peuvent rien dire de la situation réelle de la société, ces économistes officiels agissent pour sauvegarder ce qu’Adolphe Thiers appelait la « société », autrement dit le pouvoir social établi, à coups de scénarios dramatiques et de condamnations sommaires. Voilà leur seul rôle.

Certes, leur poids dans le débat public est faible, mais l’instrumentalisation de leurs positions de pouvoir est évidemment un problème démocratique majeur. Et c’est bien pourquoi l’exercice réel de la démocratie passera aussi par l’ouverture du débat économique. Nul doute qu’alors, un jour, les historiens du futur verront ces économistes comme ce qu’ils sont : conservateurs et superflus.

Parlement : ce que la gauche peut espérer

Et si la Nupes devenait la première force d’opposition au Palais-Bourbon en juin prochain ? Un scénario plausible qui pourrait, dans une certaine mesure, transformer le paysage politique, explique Olivier Rozenberg, spécialiste de la vie parlementaire.

Pauline Graulle 26 mai 2022 à 18h37

Hypothèse 1 : le 19 juin prochain, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) emporte les élections législatives et Jean-Luc Mélenchon déménage à Matignon. Hypothèse 2 : malgré ses bons scores, la gauche rassemblée échoue à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, mais elle devient la première force d’opposition à l’Assemblée nationale.

Si Manuel Bompard, le directeur de la campagne présidentielle de La France insoumise (LFI), prétend ne pas envisager « d’autre hypothèse que celle de la victoire », la seconde option, pour l’heure plus plausible, amorcerait déjà une petite révolution dans la vie politique française – ce que n’a pas manqué de relever la droite qui pousse des cris d’orfraie face au « risque de la chienlit ».

Non seulement la gauche deviendrait officiellement la première force d’opposition constituée au pouvoir macroniste – une place occupée par le groupe Les Républicains (LR) sous la précédente législature –, bouleversant, de fait, le paysage politique actuel. Mais une arrivée en nombre au Palais-Bourbon ouvrirait aussi de nouveaux droits aux Insoumis dans la conduite des débats parlementaires. À commencer par l’accès au poste capital de la présidence de la commission des finances.

Même si, rappelle Olivier Rozenberg, professeur de science politique à Science Po et auteur de nombreux travaux sur la vie parlementaire en France et en Europe, il ne faut pas s’attendre à des changements profonds dans l’écriture des lois car « en démocratie, c’est la majorité qui gouverne ».

Mediapart : Vous semble-t-il possible que les élections législatives débouchent sur une cohabitation avec la Nupes et l’arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Matignon ?

Olivier Rozenberg : Institutionnellement, c’est tout à fait possible. Si la coalition de gauche obtient le plus d’élus le 19 juin prochain, elle sera en mesure d’imposer son premier ministre à Emmanuel Macron, tout simplement parce que si Emmanuel Macron nomme quelqu’un d’autre, il sera censuré. Électoralement parlant en revanche, le plus honnête est de dire que le plus probable est une victoire du centre.

Néanmoins, si les sondages donnent, pour l’heure, une majorité au président, il est difficile d’anticiper le comportement des électeurs. D’abord parce que l’offre électorale est inédite : outre l’accord d’union de la gauche, les deux forces politiques [le Parti socialiste et Les Républicains – ndlr] qui ont structuré le paysage pendant des décennies sont très affaiblies, ce qui redistribue les cartes.

Ensuite, parce que faire de sondages sur 577 élections simultanées est très complexe et que cela peut se jouer à peu de chose dans chaque circonscription. Enfin, le mode de scrutin majoritaire favorise la force arrivée en tête, mais comme les sondages indiquent que, pour l’instant, aucune force ne se dégage franchement, les effets sont difficiles à prévoir.

Considérons l’hypothèse, plus probable donc, selon laquelle l’Union populaire de Jean-Luc Mélenchon fait élire suffisamment de députés pour devenir le premier groupe d’opposition au Palais-Bourbon. Est-ce que cela lui ouvrirait de nouveaux droits dans l’hémicycle ?

À l’Assemblée nationale, il y a quatre types de postes réservés à l’opposition : 1) la présidence de la commission des finances ; 2) l’un des trois postes de questeurs qui gèrent les affaires internes de l’Assemblée et la comptabilité ; 3) la présidence de la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée qui contrôle l’exercice budgétaire ; 4) des vice-présidences, dont la première vice-présidence qui est, dans l’ordre protocolaire, la plus importante après la présidence. Tous ces postes seront pour l’opposition.

Comment l’opposition se répartit-elle ces nouvelles fonctions ?

Selon un système assez complexe de points. Plus les groupes sont importants en nombre, plus ils ont de points. Plus les postes sont importants, plus ils « coûtent » de points. Par exemple, pour avoir un questeur, il faut débourser 2, 5 points. Pour avoir une vice-présidence, c’est 2 points. Chaque groupe doit décider où il met ses points. Si les postes sont disputés par plusieurs groupes, un vote est organisé pour trancher.

Néanmoins, si un groupe d’opposition domine largement, comme ce fut le cas du groupe Les Républicains lors de la précédente législature, et comme cela pourrait être le cas pour le groupe des Insoumis, il a davantage de latitude pour choisir. S’il y a par exemple cinq députés d’écart entre Les Républicains et La France insoumise, la répartition se fera en fonction des alliances entre les groupes.

Pourquoi la présidence de la commission des finances est-elle si disputée ?

Parce qu’elle est dotée de pouvoirs importants en termes d’investigation et de convocation de témoins. Le président de la commission des finances peut aller consulter tous les documents administratifs et financiers qu’il veut, et se voir ouvrir toutes les portes des lieux de l’État dans le cadre du contrôle budgétaire.

C’est un rôle qui a une gamme très large d’utilisation. On peut à la fois faire de la politique spectaculaire en se rendant à Bercy avec les caméras, et à la fois mener un travail de fond en demandant les pièces comptables relatives au nucléaire par exemple et en rendant un rapport très circonstancié six mois plus trad. C’est un poste capital auquel pourra sans doute prétendre La France insoumise.

Qu’en est-il des autres postes ?

Vice-président, ce n’est pas rien non plus, même s’il est attendu que le vice-président de l’Assemblée joue le jeu et soit assez objectif. Il arrive certes, de temps en temps, dans le cours d’une procédure législative au cœur de la nuit, que le vice-président puisse tirer un peu la conduite des débats à son avantage, mais c’est très rare.

Si les Insoumis obtiennent un poste de vice-président (ou deux au maximum), on attendra d’eux qu’ils jouent le jeu de la délibération et non de l’obstruction – auquel cas, cela conduirait à de graves problèmes de fonctionnement. Ce sera un test déterminant pour voir si les Insoumis ont véritablement une culture parlementaire, ce qu’ils revendiquent dans leur programme.

Siéger dans le groupe majoritaire de l’opposition peut-il permettre d’influencer l’écriture des lois ?

Pour l’essentiel, on n’écrit pas la loi quand on est dans l’opposition, quelle que soit sa taille, et c’est normal puisqu’en démocratie, c’est la majorité qui gouverne. En général, très peu d’amendements de la minorité sont acceptés. L’opposition peut néanmoins tenter des choses : grâce au travail en commission d’abord, où l’on peut, une fois de temps en temps, faire passer un amendement qui fait sens, ou encore lors des niches parlementaires qui ont lieu environ une fois par an.

La France insoumise a utilisé ses « niches » comme un outil de communication assez percutant ces cinq dernières années…

Elle a en effet été très habile politiquement durant la précédente législature en mettant à l’ordre du jour des sujets populaires qui mettaient en difficulté la majorité, par exemple quand elle a proposé sa loi sur les conditions de travail des femmes de ménage. En janvier dernier, les députés marcheurs ont été contraints de voter le texte sur l’endométriose de Clémentine Autain car le thème était très mobilisateur. On voit donc que l’opposition a la possibilité de piéger un peu la majorité avec quelques « coups » politiques, mais cela reste rare.

Il n’y a donc pas à espérer grand-chose de la prochaine législature quand on est un électeur de gauche ?

Avoir un groupe d’opposition important à l’Assemblée est quand même très utile à la vie politique ! Il a une fonction de vigie, de contrôle, de contre-pouvoir. On sait ainsi que la prochaine opposition de gauche va pointer du doigt l’injustice sociale de la réforme des retraites à venir.

Or plus cette opposition sera nombreuse, plus elle aura de temps de parole dans les questions parlementaires, plus elle aura accès à des rapports, plus elle sera présente médiatiquement, etc. Et cela aura des effets d’anticipation : si Macron sait qu’il va se prendre une volée de bois vert à l’Assemblée, il redoublera de vigilance dans la préparation de sa réforme.

Donc l’Assemblée est une tribune qui sert à mener la bataille culturelle…

Tout à fait. Et ces cinq dernières années, les Insoumis ont fait un travail énorme de communication, ne manquant jamais une occasion de ruer dans les brancards, surtout au début. S’ils sont nombreux ces cinq prochaines années, ils ne pourront plus être les francs-tireurs qui sont le grain de sable dans la machine, ils vont devoir réinventer leur rôle. Plus généralement, observer de près ce qui se passe à l’Assemblée est une opportunité unique de voir comment les partis politiques se positionnent sur des projets précis, au-delà de leurs grandes lignes idéologiques.

20 mai 2022Lire plus tard

La Nupes s’est accordée sur un programme commun qui reste flou à bien des égards. Est-ce que cet accord pourrait voler en éclat après les élections ?

Oui, mais s’ils sont dans l’opposition, ce n’est pas un souci parce que l’accord est avant tout un accord électoral. De toute façon, chacun aura son groupe, ce qui veut dire que les cultures politiques des uns et des autres seront respectées – culture de l’amendement chez les socialistes, de l’obstruction chez les Insoumis –, et il n’y aura pas d’impératif de vote homogène. Dans l’opposition, les députés ne sont pas tenus à la cohérence puisqu’ils ne gèrent pas le pays.

À quoi servira l’intergroupe ?

À rien juridiquement, car ce cadre n’apparaît ni dans le règlement de l’Assemblée ni dans la Constitution. En pratique, il permettra une forme de coordination light entre les présidents de groupe. En début de législature les présidents se rencontreront pour se répartir les postes de l’opposition et ainsi établir une stratégie de coopération face à la droite pour accéder aux « ressources » [présidence de la commission des finances, questure, vice-présidence, etc. – ndlr] dont ils peuvent disposer.

Ensuite, on peut penser qu’ils se verront peut-être une fois par semaine, avant les réunions de la conférence des présidents ou du bureau de l’Assemblée nationale, pour essayer d’avoir des positions convergentes sur des questions d’organisation interne. Mais a priori, il ne s’agira pas de discuter de sujets politiques majeurs.

L’Union populaire pourrait passer de dix-sept à une centaine de députés… Comment un mouvement politique si jeune va-t-il pouvoir disposer des « ressources humaines » nécessaires en matière de collaborateurs parlementaires par exemple ?

Quand ils sont arrivés en 2017, les députés LREM ont repris beaucoup d’anciens collaborateurs socialistes, et cela ne se passera pas comme ça pour l’Union populaire. Après, les IEP regorgent de jeunes dont certains ont une culture de gauche radicale. Si l’Union populaire arrive en nombre à l’Assemblée, il est possible que cela crée un appel d’air en matière d’emplois.