Comportements suicidaires : une jeunesse toujours plus en souffrance

Par Pascale Santi

Publié le 25 avril 2022 à 10h07, mis à jour hier à 05h35

ENQUÊTE

Les dernières données montrent que l’augmentation des gestes suicidaires se poursuit en 2022 chez les mineurs, principalement chez les filles. Une situation d’autant plus préoccupante que l’offre de soins est saturée. Dans toute la France, les professionnels de santé de l’enfance appellent à une mobilisation collective.

C’est un cri d’alarme que lancent les professionnels de l’enfance, face aux tentatives de suicide des jeunes, qui augmentent depuis fin 2020, la hausse se poursuivant encore aujourd’hui. Dans toute la France, tous appellent à un sursaut collectif.

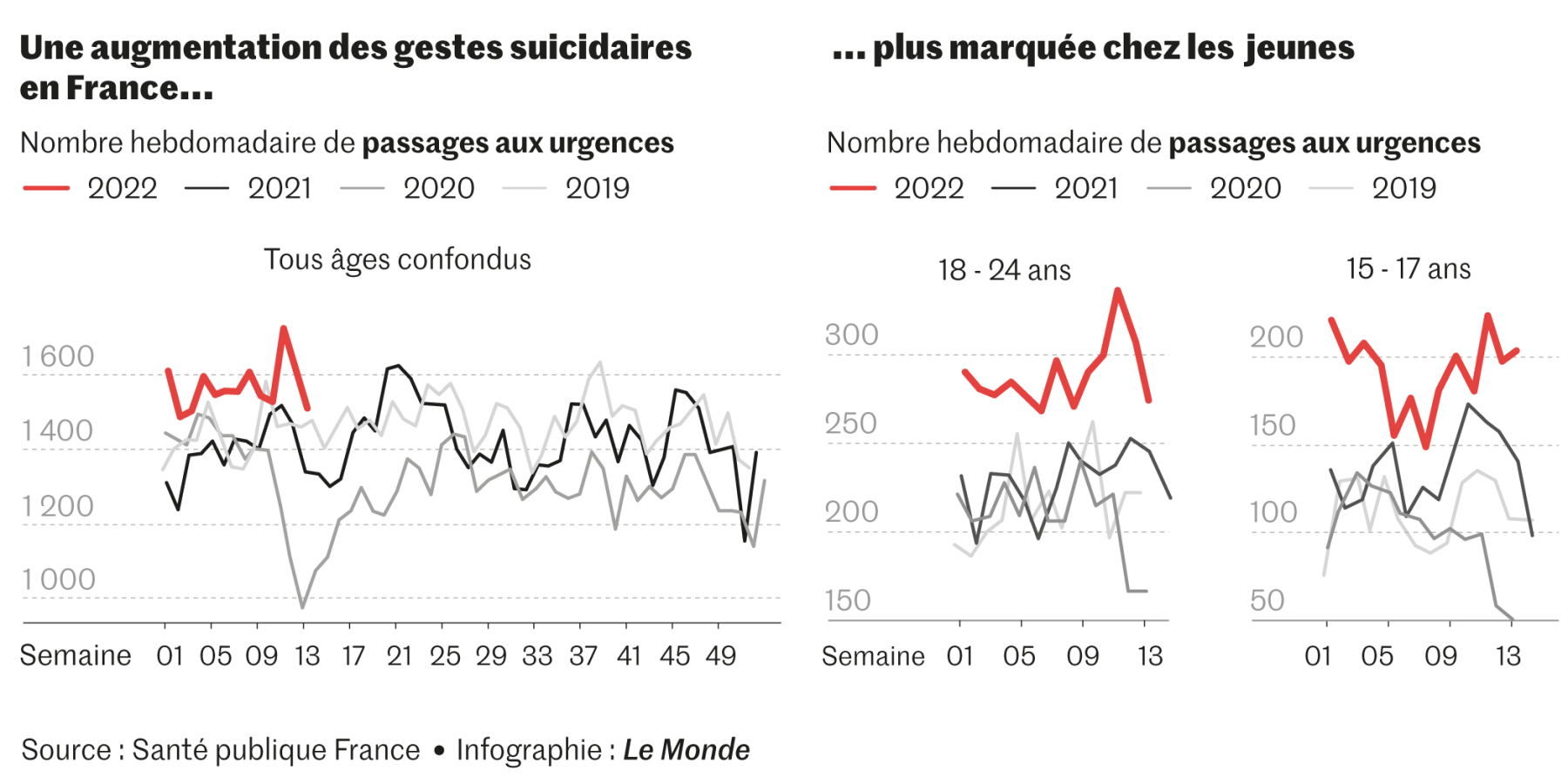

« Les passages aux urgences pour geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l’humeur se maintiennent à des niveaux élevés, comparables (pour les 11-14 ans) voire supérieurs (pour les 15-17 ans et les 18-24 ans) à ceux observés début 2021 », indique Santé publique France (SPF) dans son dernier bulletin sur la santé mentale début avril. Le rapport est de cinq filles pour un garçon. « Toutes les tranches d’âge chez les jeunes sont très au-dessus en 2022, c’est édifiant », commente Charles-Edouard Notredame, psychiatre au CHU de Lille.

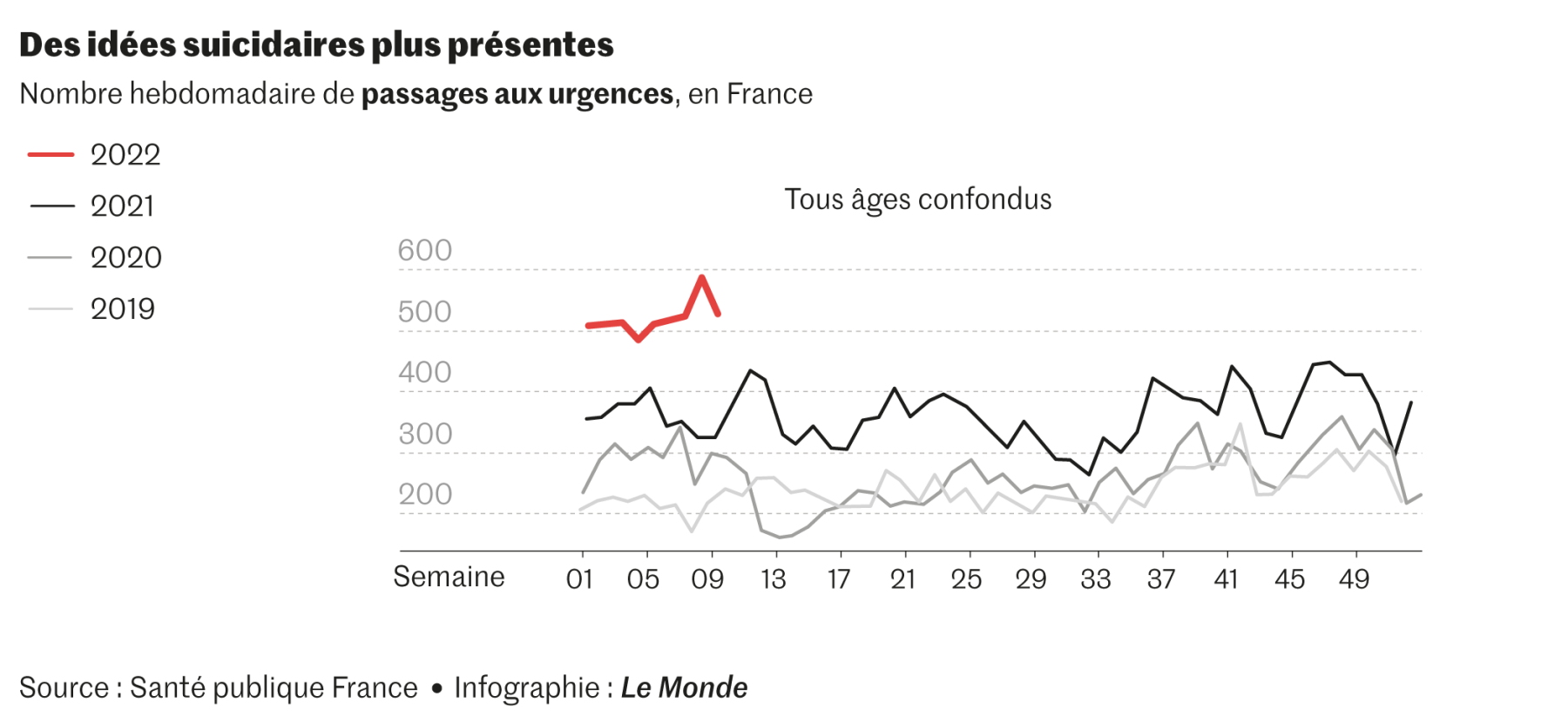

Entre la 1re et la 11e semaine de 2022, précise SPF, 6 418 passages aux urgences pour gestes suicidaires ont été enregistrés (soit +27 % par rapport à la même période de 2021). Sur l’ensemble de l’année 2021, ce nombre était de 23 791, contre 17 333 en 2020 (la moyenne étant de 19 586 pour les années 2018-2019). Les passages aux urgences pour idées suicidaires n’ont, eux, cessé d’augmenter depuis 2018-2019 (moyenne annuelle de 4 246). Leur nombre est de 5 210 en 2020, 9 003 en 2021, et 2 992 pour les onze premières semaines de 2022.

Autre donnée, « alors que ça a baissé dans toutes les tranches d’âge durant les premiers mois de la pandémie (sauf chez les personnes âgées), il y a eu ensuite une augmentation importante du nombre des adolescents hospitalisés pour tentative de suicide [TS] avec une hausse de 27 % à partir de fin 2020 par rapport à 2019, les jeunes filles étant là aussi très majoritairement concernées, explique Fabrice Jollant, psychiatre et chercheur (université Paris Cité). C’est très évident et très franc, et ce niveau élevé se poursuit ».

Quant aux appels aux huit centres antipoison (CAP) pour prise volontaire de médicaments ou autres toxiques, « ils sont, cette année, quasiment deux fois plus nombreux concernant les 12-24 ans, avec environ trente-cinq appels par jour en moyenne, contre vingt environ en 2019, les femmes étant plus touchées », ajoute Dominique Vodovar, médecin au CAP de l’hôpital Lariboisière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP).

Signaux au rouge

Rappelons que le suicide est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans, derrière les accidents de la route, partout dans le monde. En France, il cause entre 300 et 350 décès de jeunes par an dans cette tranche d’âge, dont trois fois plus de garçons que de filles, les derniers chiffres disponibles datant de 2017. Par ailleurs, le nombre de suicides diminuait depuis plusieurs années chez les adultes, hommes et femmes.

Aujourd’hui, les signaux sont au rouge dans de nombreux centres de soin. A l’hôpital Robert-Debré (AP-HP), situé dans le nord-est de Paris, qui avait déjà alerté fin 2020 sur le doublement des TS chez les mineurs de moins de 15 ans en septembre-octobre 2020, « les tentatives de suicide ne cessent de monter, avec une augmentation de 25 % en janvier, février et mars 2022, par rapport à la même période de 2021 », décrit Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie, qui qualifie ces chiffres de « catastrophiques » et fait part de « sa grande surprise » : « On ne pensait pas que ça pouvait encore augmenter. »

Dans les Pays de la Loire, les passages aux urgences des jeunes de 11 à 18 ans pour geste suicidaire ont augmenté de 60 % à 80 %, passant de vingt-cinq chaque mois en 2019 à une cinquantaine en 2021, et cette hausse se poursuit en 2022, selon une enquête de l’observatoire régional de la santé les Pays de la Loire publiée en janvier.

A Rennes, en mars, il y a eu 75 passages de jeunes de moins de 16 ans aux urgences pédiatriques pour des problèmes psychiatriques, dont 51 crises suicidaires (comprenant vingt-trois tentatives de suicide, uniquement chez des filles). C’est le chiffre le plus élevé depuis la création de l’équipe mobile d’urgences pédopsychiatriques du centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes, en 2010, contre 40 à 60 passages mensuels au maximum les années précédentes. « Les cas sont plus nombreux, plus jeunes et plus sévères, avec des doses médicamenteuses plus importantes », résume la professeure Sylvie Tordjman, responsable de l’équipe.

Autre enseignement, les filles sont bien plus nombreuses, ce qui n’est pas nouveau. En revanche, les garçons, eux, emploient des méthodes bien plus violentes, conduisant plus souvent au décès. « Le mal de vivre et la souffrance des filles se traduisent par des plaintes et des atteintes à leur corps (douleurs, troubles alimentaires, scarifications…) dont les tentatives de suicide sont une forme d’expression, alors que les garçons extériorisent davantage leur souffrance par le recours à la force et à la violence (délinquance, alcoolisation…) dont les décès par suicide sont la forme ultime », soulignait le troisième rapport de l’Observatoire national du suicide (ONS) de 2018.

« Situation intenable »

Face à cette augmentation de la souffrance, les services d’urgence pédopsychiatrique, déjà en tension auparavant, sont donc submergés. « Notre activité perd son sens. Nous sommes formés à évaluer en urgence un enfant. Mais à quoi ça sert s’il n’y a pas de suivi, pas de lit d’hospitalisation disponible, ni de rendez-vous pour une consultation », déplore Alicia Cohen, pédopsychiatre à Robert-Debré, de garde en ce jour d’avril.

Elle se souvient qu’il y a un an et demi il était rare qu’un enfant passe plus d’une nuit aux « lits porte » – des structures adjacentes aux urgences –, exceptionnel qu’il en passe deux. Récemment, une patiente de 12 ans, en classe de 6e, venue pour une seconde tentative de suicide, est restée onze jours aux lits porte, ses parents à son chevet, très en colère. « On a parlé du tri des patients par les réanimateurs pendant la crise du Covid. Nous, cela fait des années que l’on fait des choix et, là, la situation devient intenable », poursuit la pédopsychiatre.

Les structures qui pourraient accueillir les enfants – lits d’hospitalisation en pédopsychiatrie, centres médico-psychologiques, rendez-vous en ville – sont saturées. Plusieurs sociétés savantes et fédérations, dont la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées, avaient adressé un courrier aux candidats à l’élection présidentielle le 5 avril, demandant un doublement des moyens et une refondation structurelle.

Aux urgences du CHU de Nantes, Olivier Bonnot, chef du service universitaire de pédopsychiatrie, de garde une nuit d’avril, a reçu quatre jeunes filles de 14 ans, dont l’une a dû être transférée dans un hôpital à 70 kilomètres, une dizaine d’heures après son admission pour une tentative de suicide. Dans cet établissement, les soignants en psychiatrie ont décidé de faire des fiches d’événements indésirables quand la prise en charge n’est pas jugée convenable. Dans de nombreux endroits, ils sont parfois contraints de prendre des risques pour leurs patients, en les laissant sortir plus tôt, faute de place. « Qu’on le veuille ou non, il y a une urgence sanitaire à laquelle il faut répondre », explique Richard Delorme, qui suggère même de « déprogrammer les soins non urgents ».

« Il est indispensable que les enfants soient pris en charge rapidement après leur sortie d’hospitalisation. C’est un des facteurs majeurs pour limiter le risque de rechute suicidaire à court terme », explique Alicia Cohen. Dans la population générale, ce risque est de 15 % dans l’année suivante.

Crise sanitaire, harcèlement, dérèglement climatique

Comment expliquer cette hausse des tentatives de suicide chez les enfants et les jeunes, également observée aux Etats-Unis et dans d’autres pays européens ?

La crise sanitaire et le climat anxiogène qu’elle a engendré ont particulièrement affecté la santé mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes dans la plupart des pays, comme l’ont montré divers études et rapports. Les jeunes évoquent souvent le manque de perspective et l’incertitude, la vie sociale dégradée, le dérèglement climatique…

« Certains ont souffert de l’isolement, n’ont pas pu profiter pleinement de leur vie d’adolescent. D’autres voient aussi leurs parents parfois aller plus mal, avoir des difficultés financières », précise Olivier Bonnot. La pression scolaire est également souvent citée, ou le harcèlement, fréquemment en ligne.

Lire aussi :« Toutes les grandes crises financières ont entraîné une vague de suicides »

D’autres facteurs augmentent le risque : les antécédents familiaux, être ou avoir été victime de violence, la consommation de drogue ou d’alcool, une rupture amoureuse… L’impulsivité semble aussi être un facteur prédictif des idées suicidaires, d’après une étude longitudinale réalisée par l’équipe de Sylvie Tordjman auprès de soixante-quatre jeunes suicidaires. Des facteurs psychologiques, génétiques et biologiques se conjuguent.

Le fait d’avoir un trouble psychiatrique, comme une dépression, un problème de contrôle des émotions ou un trouble alimentaire, est également un facteur majeur de risque suicidaire. « Une étude française de suivi sur trois ans montre que, à la suite d’une hospitalisation en psychiatrie, un jeune de 12-24 ans sur dix va faire une tentative de suicide nécessitant une ré-hospitalisation, et qu’un sur 100 mourra de suicide dans les trois ans », détaille Fabrice Jollant.

La crise sanitaire a sans doute rehaussé le niveau de vulnérabilité individuelle. « Ce qui tenait avant ne tient plus, avec un trop-plein de stress, d’angoisse, que les enfants n’arrivent plus à contenir, peut-être en raison du climat sanitaire anxiogène, auquel s’ajoute la guerre en Ukraine », avance Sylvie Tordjman.

D’autres, comme Richard Delorme, sont plus circonspects sur les raisons de ces passages à l’acte, les facteurs de risque étant probablement multiples et complexes. « Des données de pandémies précédentes suggèrent que l’impact sur la santé mentale est souvent à distance même de la crise, parfois des années après », indique une étude d’une équipe de la Harvard Medical School, publiée dans le British Medical Journal en août 2021. D’où la nécessité d’interroger régulièrement les enfants sur leur santé mentale.

Importance de la prévention

Quelles que soient les causes, il y a urgence. « Ces éléments de crise obligent à une forme de transformation et d’innovation. Le système hospitalier à bout de souffle doit inciter à penser différemment et à une forte mobilisation de la communauté : les soignants, les citoyens, associations… », résume Charles-Edouard Notredame.

Les maisons des ados (un peu plus d’une centaine en France) devraient être renforcées. Et les équipes mobiles plus nombreuses. Celle de Rennes propose au patient dix rendez-vous avec des binômes pédopsychiatre-infirmier, dont certains au domicile, avec les parents, avant d’orienter si nécessaire l’enfant vers un professionnel. D’autres structures d’urgence voient le jour, comme Atrap, dans le 20e arrondissement de Paris, financée par l’agence régionale de santé Ile-de-France et destinée aux Parisiens de 10-15 ans. Ceux-ci sont reçus en urgence et se voient proposer des soins, sur la base d’un contrat court.

Après des années d’attente, un plan de prévention lancé par les pouvoirs publics en 2018 a notamment vu la mise en place de la ligne d’écoute 3114, numéro national de prévention du suicide. Près de 70 000 appels ont été reçus à la mi-avril. Il est aussi prévu de renforcer l’adaptation aux jeunes du dispositif de suivi VigilanS, créé en 2015 dans les Hauts-de-France. Des actions pour éviter la contagion sont développées, avec des programmes comme Papageno ou le développement de réseaux de sentinelles (personnes ressources dans l’environnement des adolescents, par exemple dans le milieu scolaire, etc), qui consistent à identifier les personnes à risque, les jeunes étant souvent peu enclins à demander de l’aide.

Lire aussi :Suicide : la ligne d’écoute 3114, un trait d’union rassurant

« L’une des mesures efficaces de prévention à court terme est de rendre le geste difficile durant une crise suicidaire », souligne Fabrice Jollant. D’où le travail en cours dans les régions sur l’identification de « hot spots » (des lieux où beaucoup de suicides sont commis), les recommandations de limiter les armes à feu et de réduire le nombre de médicaments disponibles à la maison. Plusieurs soignants préconisent d’ailleurs de ne plus vendre certaines molécules aux mineurs.

Autre initiative, pilotée par Charles-Edouard Notredame, une expérimentation, appelée Elios (équipe en ligne d’intervention et d’orientation pour la prévention du suicide), va démarrer prochainement. Quatre cents jeunes ayant eu des idées suicidaires durant la semaine écoulée seront inclus. La moitié, le groupe contrôle, va recevoir des ressources simples, l’autre va être mise en contact avec un clinicien sur les réseaux sociaux.

Raccourcir les délais de consultation

« Collectivement, nous ne prenons pas assez en compte l’urgence et la gravité de la situation, alors que nous traversons une crise massive mettant en danger l’enfance », alerte le professeur Delorme, qui appelle lui aussi à une prise de conscience partagée. Pour tous les acteurs interrogés, il est urgent de raccourcir les délais de consultation, en amont, et de travailler intensément à la prévention du suicide chez l’enfant et l’adolescent partout, au sein des familles, à l’école, chez les professionnels de l’enfance.

« La littérature s’accorde à souligner l’importance d’intervenir en milieu scolaire, d’abord en renforçant les compétences socio-affectives des enfants dès l’âge de 5 ou 6 ans, visant des effets à long terme, puis en ciblant spécifiquement les adolescents à risque », indique le troisième rapport de l’ONS. Une méta-analyse de 105 études publiée en octobre 2018 dans The Lancet par une équipe australienne (Robinson et al.) a porté sur l’évaluation des stratégies de prévention du suicide chez les adolescents de 12 à 25 ans. « Ces actions montraient une réduction du risque de tentative de suicide », comme le rappelle la Haute Autorité de santé.

De même, le rôle de la famille est essentiel. Les parents doivent rester vigilants dès lors qu’il y a un changement de comportement, des conduites à risque. L’irritabilité constitue, par exemple, l’un des premiers symptômes de la dépression chez l’enfant. Dans tous les cas, tout propos suicidaire doit être pris au sérieux. Ils peuvent appeler leur médecin généraliste, les urgences ou le 3114.

« Le risque suicidaire diminue d’autant plus que l’alliance thérapeutique a pu se construire avec les parents », indique Sylvie Tordjman. De même, les thérapies de groupe (familiales et-ou entre adolescents) sont souvent plus faciles à accepter. Elles comprennent parfois une approche corporelle (hypnose, relaxation…), qui peut permettre de restaurer les rythmes physiologiques, notamment du sommeil, de reprendre l’activité physique, etc.

« Des soins adéquats permettent de réduire grandement le risque suicidaire et de reprendre le cours normal de sa vie, rassure Fabrice Jollant. Et, si environ 10 % des jeunes ont des idées suicidaires, ce qui est beaucoup, 90 % n’en ont pas et la plupart vont bien. »

Suicide : la ligne d’écoute 3114, un trait d’union rassurant

La plate-forme d’écoute téléphonique nationale, lancée en octobre 2021, reçoit de plus en plus d’appels, notamment de mineurs ou de leurs proches. Elle vise à apaiser la détresse et à leur apporter une réponse.

Par Pascale Santi(Lille, envoyée spéciale)

Publié le 25 avril 2022 à 18h30

« Des voix me disent de me faire du mal », souffle par téléphone Maeva (les prénoms ont été changés) à Lisa, infirmière, ce matin d’avril. Casque vissé sur les oreilles, d’une voix douce, posée, Lisa lui demande comment se déroule l’école. La jeune fille de 12 ans se sent rejetée. C’est la mère de Maeva, inquiète pour sa fille, « très angoissée », qui a appelé.

Ce jour-là, dans le bureau d’un bâtiment du CHU de Lille, elles sont quatre écoutantes, pense-bête sur le bureau, à répondre quasi en continu aux appels du numéro national de prévention du suicide, le 3114, ouvert le 1er octobre 2021. Annoncée dans le cadre du Ségur de la santé, cette plate-forme d’écoute professionnelle des personnes suicidaires et de leurs proches est gratuite, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son but : apaiser les personnes en détresse et leur apporter une réponse.

Lire aussi : Comportements suicidaires : une jeunesse toujours plus en souffrance

Il s’agit d’abord d’évaluer le danger. Maeva a fait plusieurs tentatives de suicide, dont une récemment, et a déjà été hospitalisée dans un service de pédopsychiatrie. Avec une grande bienveillance, Lisa lui demande ce qui lui procure ces angoisses, si elle a des idées suicidaires, si elle a des personnes à qui elle peut se confier. « Quand tu te fais du mal, c’est pour mourir ? »,questionne-t-elle. A cet âge, la conscience de la mort est parfois floue. Lisa lui dit qu’elle peut appeler le 3114 à toute heure. Dans son cas, il faut réagir vite. Lisa conseille donc à la mère de Maeva de l’emmener voir au plus vite son pédopsychiatre ou de se rendre aux urgences dans l’hôpital le plus proche de Lille. Un compte rendu est systématiquement fait afin d’avoir accès au dossier de la personne si elle rappelle.

Plus de 400 appels par jour

« A chaque fois, on évalue la présence d’idées suicidaires, si elles sont scénarisées ou pas et l’accès à un moyen de passer à l’acte, s’il y a une prise de recul possible par la personne et la présence d’éléments protecteurs », souligne la psychiatre Marine Lardinois, qui supervise l’équipe. A Lille, l’un des douze centres répondants en France et l’un des trois ouverts 24 heures sur 24 avec Brest et Montpellier, environ un tiers des seize membres de l’équipe a déjà travaillé en psychiatrie. Un médecin, y compris la nuit, épaule les équipes des centres composées d’infirmières et de psychologues qui ont reçu une formation spécifique à l’évaluation du risque suicidaire. Les appels sont adressés dans le centre le plus proche. Le délai d’attente n’excède pas cinq minutes. D’autres centres à Besançon et Dijon devraient ouvrir courant mai, puis à Tours, Paris et Marseille d’ici à la fin de l’année.

Depuis le lancement de la plate-forme, les appels sont en hausse, on en dénombre plus de 400 par jour sur toute la France. Une augmentation des appels de 13 % a été constatée après le passage du chanteur Stromae au « 20 heures » de TF1, le 9 janvier, dans lequel il évoquait « des pensées suicidaires ». Il y a eu près de 13 400 consultations sur le seul mois de mars. « On a l’impression d’avoir plus d’appels de plus jeunes ou de leurs proches depuis récemment »,constate le psychiatre au CHU de Lille Charles-Edouard Notredame, qui coordonne la ligne d’écoute.

En janvier et février, une centaine de mineurs ou de proches ont appelé chaque mois à Lille. « Est-ce que cela augmente car on communique de plus en plus autour du 3114, notamment sur les réseaux sociaux, ou est-ce que les gens vont plus mal ? », questionne Nathalie Pauwels, chargée de développement du programme Papageno de prévention de la contagion suicidaire. En tout cas, le téléphone n’arrête quasiment pas de sonner.

« Lien de confiance »

La veille de notre venue, une infirmière scolaire a appelé pour Noé, âgé de 11 ans. « Je n’en peux plus », disait l’enfant qui s’est mutilé avec des ciseaux en classe devant les autres élèves. Noé est « hyper stressé ». L’écoutante lui demande : « Est-ce que tu penses à la mort ? » Il faut employer des mots simples sans tourner autour du pot. Les infirmières scolaires se disent souvent confrontées au mal-être des élèves, sans savoir quoi faire. Le 3114 est une nouvelle ressource. Le SAMU y a aussi régulièrement recours pour transférer des appels, les régulateurs n’ayant pas le temps de gérer.

Des copines ont également appelé pour une amie, se disant extrêmement inquiètes de la voir se scarifier. Elle leur aurait dit « vouloir en finir ». « Souvent, les ados ont peur de trahir leurs copains, d’en parler à leurs parents, on écoute, et on essaie de parler au jeune qui va mal »,résume une psychologue de la ligne d’écoute. Chaque histoire est différente. C’est souvent de la dentelle. « Beaucoup d’étudiants nous appellent aussi. Nous cherchons à établir un lien de confiance et à parler avec l’adulte en qui l’ado a le plus confiance afin de créer une alliance »,explique une infirmière.

Le danger est parfois imminent, comme pour cette jeune femme qui a récemment appelé du métro parisien avec des idées suicidaires. Il a fallu identifier où elle se trouvait, ne surtout pas perdre l’appel, la garder en ligne jusqu’à l’intervention des secours. Le pire a été évité. Si l’appel dure en moyenne vingt minutes, l’échange peut aller de cinq minutes à deux heures.

Cela peut être aussi un travail de détective à plusieurs. « Noémie à votre écoute… » Une dame l’informe que l’un de ses amis a acheté une arme le matin même, qu’il est en grande détresse, sans donner beaucoup d’informations. Noémie va tenter de l’appeler à plusieurs reprises, en vain. Après discussion avec Marine Lardinois, décision est prise d’envoyer les secours à son domicile, dont elles ont déniché l’adresse. « Certains nous rappellent en nous remerciant, car ils seraient passés à l’acte, sans nous… », se félicitent les écoutantes. L’ambiance est chaleureuse, le travail intense. « Certes, on est confrontés aux limites du système, aux services saturés, mais l’idée que le 3114 soit un interstice, un trait d’union, est rassurante », explique Marine Lardinois.

En fin de journée, les idées noires surgissent, les appels augmentent, le pic étant souvent entre 18 heures et minuit, voire plus tard encore. L’activité reste intense tout au long de la nuit.

Pascale Santi(Lille, envoyée spéciale)

« Toutes les grandes crises financières ont entraîné une vague de suicides »

Pour le psychiatre et légiste Michel Debout, qui avait alerté dès le printemps 2020 sur les risques suicidaires liés à la crise sanitaire, le spectre d’une inflation due à la guerre en Ukraine est très préoccupant.

Propos recueillis par Sandrine CabutPublié le 25 avril 2022 à 18h00, mis à jour hier à 08h36

Psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé, Michel Debout est investi de longue date dans la prévention des suicides et des risques psychosociaux. Il est membre de l’Observatoire national du suicide. Egalement membre fondateur de la Fondation Jean Jaurès, ce médecin a été à l’initiative de plusieurs enquêtes IFOP pour ce think tank sur les Français et le suicide, dont la dernière en novembre 2020. Entretien.

Dès les premières semaines du premier confinement de mars 2020, vous avez alerté sur les risques de répercussion de la crise sanitaire sur la santé mentale et souligné le risque suicidaire. A partir de quels arguments ?

Historiquement, toutes les grandes crises financières ont entraîné une vague de suicides dans les mois ou années qui ont suivi, c’est très bien documenté depuis celle de 1929. Aux Etats-Unis, les suicides ont grimpé en flèche au début des années 1930. Lors du pic, en 1932, le taux de suicides avait doublé par rapport à 1920. Le sociologue Maurice Halbwachs, disciple d’Emile Durkheim, notait alors qu’au-delà des effets individuels le chômage avait des conséquences collectives, avec « un sentiment obscur d’oppression [qui] pèse sur toutes les âmes »

.Lire aussi : Comportements suicidaires : une jeunesse toujours plus en souffrance

La crise financière de 2008 a eu des conséquences analogues, bien mesurées par des chercheurs. Une étude, menée dans 54 pays et publiée dans le British Medical Journal en 2013, évaluait ainsi à près de 5 000 le nombre de décès supplémentaires par suicide pour l’année 2009. Ces morts en excès sont survenues principalement aux Etats-Unis et en Europe, et, comme dans les autres crises, il s’est agi surtout d’hommes. Pour la France, j’avais estimé que cette crise et l’accroissement massif du nombre de chômeurs ont entraîné 750 morts par suicide entre 2009 et 2011, et plus de 10 000 tentatives.

Aujourd’hui, les gestes suicidaires et les pensées suicidaires continuent à augmenter chez les jeunes. Quelle analyse faites-vous ?

Les enquêtes, dont celles de Santé publique France, montrent bien que les jeunes et même les enfants sont très marqués par la situation générale. Rappelons d’abord que les pensées suicidaires, qui sont le fait de réfléchir à son propre suicide, correspondent à un risque multiplié par trois ou quatre d’attenter à ses jours. C’est un indicateur intéressant à l’échelle individuelle mais aussi de santé publique, car facile à recueillir, et fiable, car, contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, les gens évoquent leurs idées suicidaires si la question leur est posée avec empathie. Mesurer les pensées suicidaires dans une population permet de voir apparaître des signaux faibles et, si l’on est réactif, de faire de la prévention. Cela permet un suivi en temps réel, ce qui n’est pas le cas avec le taux de suicide, qui augmente, lui, de façon différée.

Les premiers confinements ont empêché ce besoin vital qu’ont les jeunes de se rencontrer, ce qui a induit un repli mortifère chez certains. Rappelez-vous qu’à l’époque ceux qui ont fait des fêtes ont même été dénoncés.

Aux incertitudes actuelles sur l’issue de cette crise sanitaire se surajoutent la détresse par rapport au climat et, plus récemment, la guerre en Ukraine, qui a tout chamboulé. En quelques heures, sur les plateaux des chaînes d’information en continu, les militaires ont remplacé les médecins, cela contribue à un mouvement brownien [désordonné] que la jeunesse ressent très profondément.

Les adultes sont-ils plus armés pour résister à cette crise ?

Il y a également des signaux d’alerte chez les adultes, en partie pour les mêmes raisons. Dès fin 2020, une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, réalisée chez des plus de 18 ans, avait montré une augmentation des pensées suicidaires chez les Français, en particulier chez les artisans, les chômeurs et les chefs d’entreprise.

Aujourd’hui, on est dans une phase d’incertitude, et même de dépressivité, où tout nous tire vers le bas. La question du pouvoir d’achat me paraît fondamentale, car le pouvoir d’achat, c’est le pouvoir sur sa vie. Les personnes précaires et les chômeurs sont parmi les plus vulnérables, mais les classes moyennes le ressentent aussi et, de ce point de vue, le retour de l’inflation, en lien avec le contexte géopolitique en Ukraine, est très préoccupant.

Quelles sont les solutions pour endiguer cette flambée d’idées et de gestes suicidaires ?

Elles dépassent largement le cadre médical. Le numéro d’appel national [3114], récemment créé, est une bonne initiative. Le principe n’est pas nouveau : une prévention du suicide au téléphone a été proposée dès 1953 par le révérend Chad Varah, au Royaume-Uni, et c’est ce qui a conduit à la naissance de SOS-Amitié. Mais, si un échange téléphonique suffisait, on le saurait déjà.

Cet outil doit absolument s’associer à des actions de proximité. Le mouvement associatif a beaucoup pâti des confinements et il faut lui donner des moyens de se relever. Ce n’est hélas pas toujours l’option retenue. A Saint-Etienne, l’association Loire Prévention Suicide, qui a rencontré plus de 6 000 personnes en vingt ans, vient de se voir couper ses subventions au motif qu’il y a un numéro d’appel et l’hôpital. Ça me rend furieux.

Lire aussi : Suicide : la ligne d’écoute 3114, un trait d’union rassurant

Il y a aussi beaucoup à faire en milieu professionnel. Cela fait vingt ans que je demande que les effets du harcèlement moral et du burn-out soient reconnus comme maladie professionnelle. S’ils l’étaient, on éviterait bien des suicides.

Sandrine Cabut