« Les décisions publiques sont à la merci des marchands de doute »

TRIBUNE

Laurence Scialom – Economiste

L’économiste Laurence Scialom décrit les méthodes des lobbys pour ralentir ou bloquer les politiques publiques en matière d’environnement et de santé.

Publié le 29 octobre 2021 à 13h30, mis à jour hier à 18h21 Temps de Lecture 3 min. https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/29/les-decisions-publiques-sont-a-la-merci-des-marchands-de-doute_6100348_3232.html

Tribune. Réglementations environnementales ou sanitaires, autorisations de mise ou de maintien sur le marché de produits phytosanitaires, normes techniques… Les lobbys pèsent systématiquement sur les décisions publiques ***par différents mécanismes : « capture du régulateur », « portes tournantes » entre public et privé, voire corruption, ou plus simplement porosité entre monde des affaires, monde politique et haute fonction publique, favorisée par le nouveau management public et par un cadre cognitif commun. Ou encore instrumentalisation de la science et « fabrique du doute » pour affaiblir les réglementations et les orienter dans un sens favorisant l’industrie.

L’ouvrage de deux historiens des sciences, Naomi Oreskes (Harvard), et Erik Conway (NASA), a popularisé l’expression (Les Marchands de doute, Le Pommier, 2012) . Les auteurs décortiquent, sur la base d’un travail d’archives, comment les lobbys industriels ont réussi à infléchir les décisions publiques dans un sens favorable à leur intérêt en fabriquant artificiellement du doute et de la controverse soi-disant scientifique. Ces stratégies d’instillation du doute sont mobilisées sur des sujets majeurs d’intérêt public comme l’usage des pesticides, les perturbateurs endocriniens, le tabac, l’alcool, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

*Lire aussi Changement climatique : comment Total et Elf ont contribué à semer le doute depuis des décennies

L’actualité ne cesse de nous abreuver de révélations sur la « manufacture du doute ». Une récente étude a révélé que Total avait conscience, dès 1971, de l’impact des énergies fossiles sur le réchauffement climatique et qu’à l’instar d’Exxon, Total a activement participé à l’effort collectif des sociétés pétrolières mondiales d’instillation du doute pour retarder toute politique publique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Décrédibiliser les chercheurs

Les méthodes mobilisées sont similaires à celles qu’utilisa l’industrie du tabac niant l’impact de la cigarette sur les cancers. Dans le cas de Total, l’instillation du doute est passée par le financement de recherches faisant diversion ou ayant pour objet d’atténuer le caractère alarmant du réchauffement climatique et/ou cherchant à faire croire à l’existence d’incertitudes dans les sciences climatiques.

Les méthodes des marchands de doute ont été recensées par Naomi Oreskes et Erik Conway. Y figure la dissimulation des positions de conflits d’intérêts de chercheurs travaillant pour ou rémunérés par l’industrie, tout en étant consultés en tant qu’experts soi-disant indépendants par les pouvoirs publics.

**Lire aussi « La confrérie des insectes », ces scientifiques indépendants qui enquêtent sur la disparition des abeilles

Autre technique : les attaques visant à décrédibiliser les chercheurs dont les travaux nuisent à leurs intérêts, et à empêcher leur nomination à des postes pouvant leur nuire ; la capacité à briser les carrières scientifiques de jeunes chercheurs. Stéphane Foucart, journaliste au Monde, révèle dans son ouvrage Et le monde devint silencieux (Seuil, 2019) qu’un groupe de 70 scientifiques (biologistes, toxicologues, ornithologues, entomologistes, spécialistes de la conservation, etc.) d’une vingtaine de nationalités, regroupés au sein de la Task Force on Systemic Pesticides, mène une recherche totalement indépendante des firmes sur les causes réelles du déclin des insectes, des oiseaux et du reste du vivant, mais sans dévoiler les noms des scientifiques impliqués – notamment les plus jeunes – pour éviter qu’ils soient « blacklistés ».

Enfin, et surtout, le recours systématique à l’argument des causes multifactorielles. Les entreprises d’agrochimie ont, par exemple, financé nombre d’études et de publications sur toutes les causes possibles de la disparition des abeilles autres que les pesticides (frelons asiatiques, disparition des haies, virus, etc.), qui amènent à conclure que le phénomène est multifactoriel et qu’il faut de nouvelles recherches avant de réglementer. De même, l’industrie sucrière a financé des recherches visant à minimiser le rôle du sucre dans l’épidémie d’obésité et de caries chez les plus jeunes. Gagner du temps, tel est le but recherché, et ça marche !

Ces méthodes sont désormais très documentées et les pouvoirs publics seraient bien inspirés de s’en protéger et non de se désarmer par des lois qui renforcent l’impunité des marchands de doute, telle la loi sur le secret des affaires. Il en va de la confiance citoyenne dans l’impartialité et l’intégrité des décisions publiques sur les sujets d’intérêt général.

Laurence Scialom est professeure à l’Université Paris Nanterre, laboratoire EconomiX.

*Changement climatique : comment Total et Elf ont contribué à semer le doute depuis des décennies

Une étude révèle que les deux compagnies pétrolières, bien que conscientes des risques dès 1971, ont mis en doute les données scientifiques qui menaçaient leurs activités.

Par Audrey GarricPublié le 20 octobre 2021 à 00h07 – Mis à jour le 21 octobre 2021 à 11h47

Temps de Lecture 11 min.

On savait déjà que ExxonMobil, BP et Shell ont longtemps nié le changement climatique dont ils étaient pourtant certains de la gravité. Qu’à coups de milliards de dollars, les géants pétroliers américain, britannique et anglo-néerlandais ont fait circuler des fausses informations et financé des climatosceptiques. Qu’ils ont entravé de manière méthodique toute politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une étude publiée par deux historiens et un sociologue, dans la revue scientifique Global Environmental Change, mercredi 20 octobre, accable cette fois le fleuron français des énergies fossiles : TotalEnergies.

Elle montre que la major pétrolière était au courant de l’impact « potentiellement catastrophique » de ses produits sur le réchauffement climatique dès 1971, soit bien avant la connaissance du grand public sur le sujet. Après en avoir acquis la certitude, l’entreprise a malgré tout entrepris, durant de longues années, de semer le doute sur la réalité du changement climatique et de freiner l’action afin d’extraire toujours plus de combustibles fossiles.

Lire aussi Climat : des compagnies pétrolières accusées de « publicité mensongère »

Ce minutieux travail d’enquête décortique cinquante ans de réactions de Total, mais aussi d’Elf – puisque les deux entreprises ont fusionné en 1999 –, face à l’évolution des savoirs et des politiques climatiques. Entre 1968 et 2021, la major est passée de la prise de conscience au déni, puis à l’attaque ouverte du consensus scientifique et, ensuite, à la diversion et au retardement de la lutte contre le changement climatique. Autant de formes de « fabrique de l’ignorance ».

« Cela fait dix ans que les historiens américains ont mis au jour et analysé les stratégies des groupes américains pour éviter et retarder les régulations environnementales. Mais, en France, on a eu tendance à considérer que nos champions étaient plus vertueux qu’ExxonMobil. Notre étude revisite le récit rassurant que l’on s’est construit », prévient Christophe Bonneuil, le premier auteur de l’étude, directeur de recherche au Centre de recherches historiques (CNRS-EHESS).

Preuve de la connaissance précoce du réchauffement

Jamais une recherche sur la question de la responsabilité des majors pétrolières n’avait été menée sur une si longue période. Surtout, aucun chercheur ne s’était encore penché sur Total, alors que l’entreprise, créée en 1924, fait partie des principaux acteurs du secteur à l’échelle mondiale. Pour réaliser leur étude, les scientifiques, deux Français et un Américain, ont eu accès aux archives du groupe à La Défense, à celles de plusieurs ministères (industrie, environnement, affaires étrangères), et ont mené une trentaine d’entretiens avec d’anciens cadres de Total et d’Elf, des hauts fonctionnaires, des climatologues ou des économistes.

Tout a commencé lorsque les chercheurs sont tombés sur une preuve de la connaissance précoce du réchauffement climatique par la major : un long article publié en 1971 dans Total Information, le magazine de l’entreprise. L’auteur, François Durand-Dastès, un géographe parmi les plus informés de l’époque sur le changement climatique, y explique clairement que « depuis le XIXe siècle, l’homme brûle en quantité chaque jour croissante des combustibles fossiles »,charbon, pétrole et gaz, ce qui libère dans l’atmosphère des « quantités énormes de gaz carbonique », dont la concentration augmente « de façon sensible ». Il prévient qu’à ce rythme une « augmentation de la température moyenne de l’atmosphère [est] à craindre » et envisage « une fonte au moins partielle des calottes glaciaires des pôles », entraînant une élévation du niveau de la mer. « Ses conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer », conclut-il.

Lire aussi Les entreprises pétrolières, incompatibles avec les efforts pour limiter le réchauffement climatique

L’essentiel était donc dit. Reste à comprendre dans quelle mesure les dirigeants et les salariés de l’entreprise en ont saisi la portée. Le magazine Total Information, tiré à 6 000 exemplaires, est alors le « canal de communication interne et externe de l’entreprise, lu notamment par les cadres, les employés ou les partenaires commerciaux », rappellent les chercheurs. L’article de François Durand-Dastès figure dans un numéro spécial consacré à l’environnement, dont l’éditorial est signé par le PDG de l’entreprise.

Muets sur la question du climat

Cette alerte est loin d’être isolée. Les principaux dirigeants de Total et d’Elf ont connaissance d’un nombre croissant d’études sur le réchauffement climatique, notamment réalisées aux Etats-Unis. En France, si l’enjeu climatique est moins présent qu’outre-Atlantique, « il se répand dans les milieux des décideurs »,expliquent les auteurs. En 1968, au cours d’un colloque de haut niveau de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar), des scientifiques, des hauts fonctionnaires et des dirigeants des grandes compagnies françaises, dont le PDG d’Elf, discutent de « l’augmentation du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère qui pourrait peut-être, dans une décade ou un demi-siècle, commencer à poser des problèmes de modification globale du climat terrestre ».

Sollicité par Le Monde, TotalEnergies, qui n’a pas eu accès aux détails de l’étude publiée dans Global Environmental Change, affirme qu’« il est faux de soutenir que le risque climatique aurait été tu par Total dans les années 1970 ou ensuite, dès lors que Total suivait l’évolution des connaissances scientifiques disponibles publiquement »

.Lire aussi l’éditorial du « Monde » : Transition énergétique : l’effort inabouti des compagnies pétrolières

Pourtant, après cet article de 1971, Total et Elf resteront longtemps muets sur la question du changement climatique. Ils ne l’ont plus abordée dans leurs revues entre 1972 et 1988.

« Dans les années 1970, il y a encore un débat sur les incertitudes liées au changement climatique, d’autant que l’hémisphère nord connaît, à ce moment-là, un refroidissement, explique Christophe Bonneuil. Elf et Total étaient alors des entreprises plus petites qu’ExxonMobil, BP ou Shell. Il est possible qu’elles n’ont pas eu les moyens d’entreprendre leurs propres recherches en interne sur le sujet. »Surtout, le choc pétrolier de 1973 éclipse, en partie, le sujet. Total, comme la plupart des autres majors, investit fortement dans le charbon.

Envie d’en savoir plus sur le changement climatique ?Test gratuit

De l’attentisme à la contre-attaque

Tout bascule à partir de 1986, quand les sociétés françaises passent de l’attentisme à la contre-attaque. L’heure est au consensus scientifique autour du réchauffement climatique dû aux activités humaines – attesté dans le rapport Charney, commandé par la Maison Blanche, en 1979. Bernard Tramier, directeur de l’environnement chez Elf, envoie un rapport au comité exécutif de l’entreprise, qui en discute en 1986, dans lequel il écrit : « L’accumulation de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère et l’effet de serre qui en résulte vont inévitablement modifier notre environnement. Tous les modèles sont unanimes à prédire un réchauffement de la Terre, mais l’amplitude du phénomène reste encore indéterminée. Les premières réactions ont été (…) de “taxer les énergies fossiles”, il est donc évident que l’industrie pétrolière devra, une nouvelle fois, se préparer à se défendre. » Pour Christophe Bonneuil, c’est cette date de 1986, davantage que celle de 1971, « qui ouvre la question de la responsabilité de l’entreprise ».

Lire aussi Total tente de résister aux hyperactivistes du climat

Entre 1988 et 1993, l’étude montre que Total et Elf participent activement à « l’effort de fabrique stratégique du doute » mené au niveau mondial par Exxon et par l’Association internationale de l’industrie du pétrole pour la protection de l’environnement (Ipieca), afin de retarder toute action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bernard Tramier, président de l’Ipieca entre 1991 et 1994, approuve le financement de recherches scientifiques visant à présenter le réchauffement climatique comme moins alarmant que ce qu’il n’est, notamment sur les aérosols et les nuages (qui atténuent l’impact du réchauffement) ou sur l’absorption du carbone par les océans.

Les compagnies pétrolières françaises mettent aussi en scène, dans leur travail de relations publiques, des incertitudes des sciences du climat, et notamment des modèles, afin de les décrédibiliser. En 1992, au cours du Sommet de la Terre, à Rio, Jean-Philippe Caruette, le directeur de l’environnement de Total, distribue un dossier dans lequel il déplore que « le réchauffement de la Terre (…) polarise toutes les attentions et donne lieu à des descriptions apocalyptiques de l’avenir ». Peu avant, il avait affirmé dans la revue de Total qu’« il n’existe aucune certitude sur l’impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion d’énergies fossiles ». Des propos battus en brèche par le premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 1990, qui annonçait de manière « certaine » la perspective d’un net réchauffement au XXIe siècle causé par l’homme, d’environ 0,3 °C par décennie.

Lobbying féroce

L’offensive est pensée au sommet de l’entreprise. En 1993, Francis Girault, directeur de la prospective chez Elf et proche conseiller du PDG, rédige une note pour le comité de direction de l’entreprise dans laquelle il propose, pour contrer toutes « décisions hâtives » concernant les combustibles fossiles, que la compagnie promeuve l’idée qu’« il existe des doutes scientifiques en matière d’effet de serre » et soutienne des « scientifiques de renom pouvant intervenir positivement dans le débat ».

Total et Elf engagent, par ailleurs, un vaste combat contre une proposition de la Commission européenne – et du gouvernement français – de taxer l’énergie en général et les combustibles fossiles en particulier. Au moyen d’un lobbying féroce, elles parviendront, avec d’autres compagnies européennes, à faire échouer cette proposition d’écotaxe en 1991, puis de nouveau en 1994, comme le prouvent des rapports internes.

Au sein de l’Ipieca, les entreprises auraient lutté, en outre, contre l’adoption d’un objectif de réduction de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui avait été proposé dès 1988, d’après Bernard Tramier. « Pour nous, cette histoire était prématurée et il ne fallait pas qu’elle soit inscrite à Rio. On craignait que des mesures dommageables à l’industrie ne soient prises », a reconnu l’ancien dirigeant, dans un entretien avec les auteurs, en 2020.

Parallèlement, les deux compagnies cherchent à acquérir une crédibilité environnementale au travers d’engagements volontaires visant à « réduire à peu de frais les émissions », un mécénat tourné vers la préservation de l’environnement et une « communication verte », notent les scientifiques.

Vers la fin des années 1990, Elf et Total se distancient de la stratégie de contestation ouverte du consensus scientifique sur le changement climatique – poursuivie encore plusieurs années notamment par Exxon –, qu’ils perçoivent désormais comme contreproductive face aux avancées de la science et aux attentes de la société. Mais le nouveau groupe fusionné en 1999, tout en intensifiant ses investissements dans la production de pétrole et de gaz, continue d’évoquer des « incertitudes » dans les sciences climatiques, de minimiser l’urgence et d’éluder la question de la responsabilité des énergies fossiles.

En 2002, lors d’un échange avec des cadres supérieurs, le PDG, Thierry Desmarest, reconnaît qu’« une certaine modération dans l’émission des polluants » est « souhaitable », se référant au « principe de précaution ». « Se placer dans le cadre de la précaution plutôt que de la prévention, douze ans après le premier rapport du GIEC, cela pose pour le moins question », relève Christophe Bonneuil.

Finalement, ce n’est qu’au milieu des années 2000 que Total reconnaît véritablement le « sérieux » des rapports du GIEC et organise une conférence sur le changement climatique. Il promeut une « répartition des rôles entre le monde de la science et celui des affaires », où la science décrit le changement climatique et les entreprises le résolvent, ce qui permet à Total « de se présenter comme une entreprise pétrolière socialement responsable », expliquent les scientifiques.

« Lorsqu’une entreprise apprend que ses produits ont des effets secondaires nocifs, elle a une obligation morale et, dans certains cas, une obligation légale d’enquêter sur ces effets secondaires, d’en avertir le public et d’agir pour éviter ou minimiser ces effets. Total a fait tout le contraire, alors que ses obligations ont été déclenchées il y a déjà cinquante ans », explique Benjamin Franta, l’un des auteurs de l’étude. Ce doctorant en histoire des sciences à l’université de Stanford juge que les dommages causés par l’industrie pétrolière, en retardant une action efficace, « ont été énormes et auront des conséquences pendant des siècles, voire pour le reste de l’histoire de l’humanité ».

Exiger de « véritables engagements »

Quant à savoir si Total et Elf ont la même responsabilité qu’Exxon, qui a joué un rôle de « meneur » dans la campagne internationale de désinformation sur le climat, cette question « devra faire l’objet de recherches et d’analyses plus approfondies », répond Benjamin Franta.

« Ce travail historique est sérieusement documenté et précieux. Il montre comment Total a cherché durant de longues années à brouiller et à camoufler les enjeux au lieu de mobiliser ses experts pour lutter contre le changement climatique », réagit Amy Dahan, historienne du climat au CNRS, qui n’a pas participé à l’étude. A la veille de la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui s’ouvrira le 31 octobre à Glasgow, « il est important que la responsabilité des pétroliers soit pointée, mais également que l’on exige de ces grands acteurs de l’économie et de la géopolitique mondiales de véritables engagements », ajoute-t-elle

La major assure être engagée « depuis 2015 dans une profonde transformation de ses activités avec l’ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique, de devenir l’un des cinq plus grands acteurs mondiaux de la production d’électricité renouvelable et d’atteindre la neutralité carbone, de la production jusqu’à l’utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients, à l’horizon 2050 ».

S’il est vrai que TotalEnergies se développe massivement dans les énergies renouvelables, ces dernières ne représentent aujourd’hui que 0,2 % de sa production, une part qui devrait grimper entre 1,1 % et 1,6 % en 2025, selon les calculs réalisés par l’ONG Reclaim Finance, qui s’est penchée sur les documents de TotalEnergies. « TotalEnergies est loin d’être en transition, qui impliquerait de développer les renouvelables mais aussi de baisser la production gazière et pétrolière », prévient Lucie Pinson, directrice générale de l’ONG, rappelant l’appel de l’Agence internationale de l’énergie à cesser immédiatement tout nouvel investissement dans les énergies fossiles afin de parvenir à la neutralité carbone. A l’inverse, TotalEnergies prévoit une hausse de 35 % de sa production de gaz d’ici à 2030 par rapport à 2019, y compris en Arctique. Malgré une baisse annoncée de 30 % de sa production de pétrole, la major lance également de nouveaux projets pétroliers.

Audrey Garric

**« La confrérie des insectes », ces scientifiques indépendants qui enquêtent sur la disparition des abeilles

Dans son livre « Et le monde devint silencieux », notre journaliste Stéphane Foucart dévoile comment l’agrochimie a infiltré et instrumentalisé des organisations scientifiques reconnues et des ONG de protection de la nature.

Le MondePublié le 29 août 2019 à 14h09 – Mis à jour le 29 août 2019 à 17h30

Temps de Lecture 27 min.

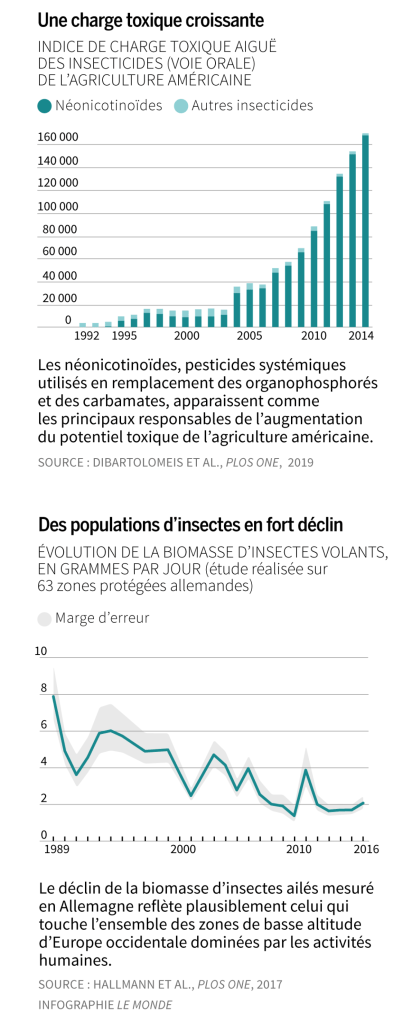

Pourquoi les insectes ne viennent-ils plus s’abîmer sur nos pare-brise, pourquoi leur bourdonnement joyeux n’anime-t-il plus autant nos jardins ? Dans un ouvrage intitulé Et le monde devint silencieux, édité conjointement par Le Monde et Seuil, notre journaliste Stéphane Foucart raconte comment les grandes firmes d’agrochimie sont parvenues à installer l’idée que l’effondrement des pollinisateurs était un mystère, en aucun cas lié à la mise sur le marché, au début des années 2000, des insecticides néonicotinoïdes. Une stratégie du doute calquée en tous points sur celle mise en œuvre par l’industrie du tabac dans les années 1950. A l’époque, les cigarettiers, inquiets des études révélant que les goudrons de la cigarette étaient cancérigènes, font appel à un communicant de génie, John Hill. Ce dernier théorise le fait que combattre la recherche est une perte de temps. Mieux vaut faire diversion en la poursuivant, en faisant ce que l’historien des sciences Robert Proctor a appelé de la « recherche leurre ». La cigarette provoquerait des cancers ? Et l’hérédité ? Et la nutrition ? Et le stress ? Et la pollution ? Autant de domaines de recherche que les industries du tabac se mettent à financer avec ardeur. Cet écran de fumée qui leur a permis si longtemps de faire douter de l’effet cancérigène de leur produit a été mis en place de manière similaire et redoutablement efficace par l’industrie agrochimique. Ainsi les fabricants de pesticides tentent-ils de comprendre la disparition des abeilles…

Dans un chapitre du livre de Stéphane Foucart, dont nous publions un large extrait ci-dessous, notre journaliste décortique la façon dont ces firmes ont infiltré, financé et instrumentalisé des organisations scientifiques ou associatives. Face à eux, « la confrérie des insectes » est sur un chemin de crête. Ce groupe de 70 scientifiques (biologistes, toxicologues, ornithologues, entomologistes, spécialistes de conservation, etc.) d’une vingtaine de nationalités regroupés au sein de la Task Force on Systemic Pesticides tente, depuis dix ans, de mener une recherche totalement indépendante des firmes, sur les causes réelles du déclin des insectes, des oiseaux et du reste du vivant. Un projet mené en parallèle de leurs travaux académiques, sur leur temps personnel et sur leurs propres deniers.

Lire notre tchat avec Stéphane Foucart : Disparition des abeilles : posez vos questions

Voici l’extrait :

Un jour, au mitan des années 2000, un biologiste néerlandais, Maarten Bijleveld van Lexmond, réalise que le jardin de sa maison de Notre-Dame-de-Londres, dans le sud de la France, est étrangement dépeuplé. Que l’abondance et la diversité des insectes dans la campagne alentour diminuent rapidement. « Ce constat me tracassait, quelque chose n’allait pas, raconte-t-il. Je n’ai pas tout de suite pensé aux pesticides : moi, j’appartiens à l’époque de Rachel Carson, celle du DDT et des autres pesticides organochlorés, interdits dans les années 1980… » Dernier cofondateur encore vivant de la branche néerlandaise du World Wildlife Fund (WWF), Maarten Bijleveld van Lexmond pensait que les problèmes majeurs posés par les phytosanitaires étaient derrière lui.

« Au printemps 2009, j’ai commencé à recevoir des courriers d’entomologistes m’alertant sur le déclin catastrophique des insectes en Europe, raconte-t-il. J’ai tout de suite mis en relation ces alertes avec ce que j’observais autour de moi. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait agir d’urgence. » Au cours de l’été, il invite chez lui une douzaine de scientifiques français et suisses, de plusieurs disciplines, tous également inquiets de la situation. Ensemble, ils rédigent un bref texte – l’appel de Notre-Dame-de-Londres – sous le titre : « Pas de nouveau printemps silencieux ! », en référence au titre de l’opus magnum de Rachel Carson.

« Au printemps 2009, j’ai commencé à recevoir des courriers d’entomologistes m’alertant sur le déclin catastrophique des insectes en Europe. J’ai tout de suite mis en relation ces alertes avec ce que j’observais autour de moi. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait agir d’urgence »

Maarten Bijleveld van Lexmond

Leurs soupçons se portent sur les nouvelles générations de pesticides systémiques neurotoxiques, les néonics et le fipronil. Leur appel restera largement confidentiel ; le public n’en entendra jamais parler. Bien vite, Maarten Bijleveld van Lexmond reçoit le soutien de deux scientifiques d’envergure : le Suisse Pierre Goeldlin de Tiefenau et le Français François Ramade. Le premier est biologiste et entomologiste, ancien professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et à l’université de Lausanne, directeur du Muséum d’histoire naturelle de la même ville. Il est l’un des plus grands spécialistes européens des syrphides – cette famille de mouches colorées dont les parures imitent parfois celles des abeilles et des guêpes, et qui ont aujourd’hui presque totalement disparu de nombreux paysages européens. Professeur émérite à l’université Paris-Sud, le second est l’un des pères fondateurs de l’écotoxicologie : sommité de l’étude des effets environnementaux des pesticides, il a contribué à fonder ce domaine de recherche, dès la fin des années 1950. En janvier 1977, Écotoxicologie, son ouvrage séminal publié par l’éditeur scientifique Masson, a été le premier titre ainsi intitulé au monde et la première synthèse des travaux de cette discipline naissante

Lire aussi

Disparition des abeilles : comment l’Europe a renoncé à enrayer leur déclin

Les trois scientifiques contactent d’autres chercheurs, biologistes, toxicologues, ornithologues, entomologistes, spécialistes de conservation, sollicitent leurs opinions, leurs observations et leurs hypothèses sur la catastrophe qu’ils constatent de visu. Les trois hommes grisonnants – tous nés avant la Seconde Guerre mondiale – rencontrent à l’automne 2009 la direction générale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la plus vénérable et la plus célèbre des ONG de protection de la biodiversité, pour lui faire part de leur inquiétude. Il n’en sortira pas grand-chose. Mais autour des trois scientifiques vont peu à peu s’agréger d’autres chercheurs de diverses nationalités, tous également inquiets de l’effondrement manifeste des insectes, des oiseaux et du reste du vivant.

Lire aussi Disparition des abeilles : une coupable impuissance

Artisan des premières recherches sur le sujet, le chimiste et toxicologue Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS, le vaisseau-amiral de la recherche académique française, est invité par François Ramade à participer aux premiers brainstormings. « La première réunion formelle du groupe s’est tenue dans une petite salle de l’université Paris-Sud en 2010. Nous n’étions alors qu’une dizaine et nous sommes restés toute la journée à confronter toutes les causes susceptibles d’expliquer le déclin accéléré des oiseaux et des insectes, raconte-t-il. Le soir venu, toutes les hypothèses possibles avaient été discutées : l’éclairage nocturne, le changement climatique, etc. Bien sûr, il n’y a jamais une cause unique à des phénomènes aussi complexes, mais nous cherchions celle qui domine toutes les autres et qui a un caractère mondial. Parmi les pesticides, nous avons donc bien évidemment privilégié les insecticides puisqu’ils sont faits pour tuer les insectes. Puis parmi eux, nous avons cherché ceux qui étaient à la fois les plus efficaces, les plus persistants et qui étaient utilisés avec le plus d’acharnement. Nous sommes arrivés à ce consensus : la seule hypothèse qui tenait la route était celle d’une responsabilité majeure des néonics et/ou du fipronil. » Au fil des mois, de nouveaux scientifiques rejoignent ce groupe informel et, parallèlement à leur activité académique d’enseignement et de recherche, participent aux discussions. Le groupe de travail sur les pesticides systémiques (TFSP, pour Task Force on Systemic Pesticides) est né.

Moins d’une décennie plus tard, la TFSP rassemble quelque 70 scientifiques d’une vingtaine de nationalités et d’une grande variété de disciplines, tous affiliés à des universités, des organismes publics de recherche, membres de sociétés savantes, voire d’administrations publiques. Ce qui est devenu au fil des ans un consortium scientifique international est, aussi, une sorte de confrérie, voire une société secrète. La liste des membres de la TFSP n’est pas publique et certains veulent rester très discrets. « Il n’existe que deux personnes qui disposent de la liste complète de nos membres, témoigne un des fondateurs du groupe. Nous savons tous que les scientifiques qui travaillent sur les pesticides sont fréquemment attaqués, mis en cause dans leur intégrité scientifique, fragilisés professionnellement ou font l’objet de tentatives pour les dénigrer ou les influencer. Nous avons très tôt voulu protéger les membres les plus jeunes ou les plus statutairement fragiles, par exemple ceux qui ne disposent pas encore d’une position académique qui les protège. »

Chaque étude est comme une pièce isolée d’un grand puzzle. Prise isolément, elle ne dit pas grand-chose. Ce qu’entreprend la TFSP, c’est retrouver toutes les pièces du puzzle et les assembler. Sans cette vue d’ensemble, la somme importante de travaux scientifiques ne fait pas sens

Que faire, lorsqu’on est chercheur, pour alerter ? Comment agir ? La réponse est évidente : étudier, rassembler les connaissances, écrire, publier. Et faire tout cela selon les règles de la science. Au fil des réunions, les membres du collectif se répartissent les tâches pour synthétiser l’état du savoir sur les néonicotinoïdes et le fipronil. Dans cette jungle touffue et inextricable qu’est la littérature savante, débusquer toutes les données pertinentes, les mettre en cohérence et en perspective, est un travail que seuls des hommes de l’art peuvent accomplir.

Chaque étude est comme une pièce isolée d’un grand puzzle. Prise isolément, elle ne dit pas grand-chose. Ce qu’entreprend la TFSP, c’est retrouver toutes les pièces du puzzle et les assembler. Sans cette vue d’ensemble, la somme importante de travaux scientifiques déjà disponible à l’époque sur le sujet ne fait pas sens. « On s’est simplement dit que si nous ne le faisions pas, personne d’autre ne le ferait à notre place », raconte Jean-Marc Bonmatin. En 2011, la TFSP trouve auprès de la fondation d’une banque néerlandaise – la Fondation Triodos – les maigres financements nécessaires à son fonctionnement, au moins pour permettre que les membres du collectif se réunissent une à deux fois l’an. « Tous les collègues qui participent à la TFSP travaillent à ce projet sur leur temps libre, le soir, les week-ends, la nuit parfois, explique Jean-Marc Bonmatin. La plupart du temps, ils prennent eux-mêmes en charge les frais de transport, même s’ils sont coûteux, en particulier pour nos collègues asiatiques. La moindre des choses est que le collectif puisse prendre en charge les frais d’hébergement et quelques repas. »

En 2012, la TFSP reçoit le soutien institutionnel de l’UICN. Pour les membres du collectif, c’est un début de reconnaissance de l’importance du travail entrepris : l’UICN, qui tient la célèbre liste rouge des espèces menacées, est un peu à la défense de la nature ce que les Nations unies sont à la diplomatie. Plus d’un millier d’associations, des États, des agences gouvernementales sont membres de cette organisation dont le travail fait autorité et participe à l’orientation des politiques publiques de protection de la nature dans de nombreux pays. Bien qu’indépendante de toute tutelle formelle, la TFSP s’inscrit alors dans l’organigramme institutionnel de la grande ONG internationale basée à Gland, en Suisse.

Et le travail avance. Début 2014, six épais manuscrits sont prêts à être publiés et une revue scientifique en accepte la publication. Tout le savoir disponible sur les néonics y est rassemblé, à travers plusieurs thèmes : usages, devenir dans l’environnement et voies d’exposition, effets collatéraux sur les insectes non ciblés et sur les vertébrés, risques pour le fonctionnement des écosystèmes, alternatives à leur utilisation. Toute la connaissance disponible sur le sujet est réunie en près de 200 pages bardées d’une bibliographie de près d’un millier d’études. Le tout encadré d’une introduction et d’une conclusion signée par trente scientifiques membres de la TFSP ne craignant pas d’être exposés et qui ne font pas mystère de la gravité de la situation.

La publication de l’ensemble, dans un numéro spécial de la revue Environmental Science & Pollution Research, aura un fort impact médiatique et scientifique. Et, signe que les travaux de synthèse de la TFSP dérangent, leurs membres sont aussitôt attaqués, dans la blogosphère, par des faux nez de l’industrie agrochimique : le travail conduit par le consortium – qui n’est, rappelons-le, qu’une synthèse – serait militant, biaisé, etc. Le Genetic Literacy Project, un site Internet basé aux États-Unis et lié à l’industrie agrochimique, leur a consacré pas moins d’une dizaine d’articles entre 2014 et 2018, les qualifiant d’« activistes »pratiquant une « recherche corrompue », etc. Entre autres liens révélés par la presse américaine, le site a participé à l’organisation, en 2014 et 2015, de sessions de « formation » de journalistes et de scientifiques, financées à hauteur de 300 000 dollars par Bayer, BASF DowDuPont et Monsanto. Le site compte aussi parmi ses animateurs et ses contributeurs d’anciens consultants rémunérés par les fabricants de cigarettes pour jeter le doute sur la nocivité du tabac… En France aussi, l’opprobre sera jeté sur les membres de la TFSP par des sites Internet tenus par des consultants de l’agro-industrie, dont l’un intitule l’un de ses articles, paru quelques mois après la publication des premières synthèses du groupe de chercheurs : « Des chercheurs au service de l’UICN ? »

Les choses ne sont pas si simples. Car, entre le collectif et l’UICN, les liens se sont singulièrement distendus. « Vers le début de l’année 2014, alors que nous mettons la dernière main à nos manuscrits, nous apprenons que l’UICN est en pourparlers avec Syngenta, dans l’objectif de conclure un partenariat », raconte Jean-Marc Bonmatin. Un partenariat qui s’accompagnerait de financements substantiels. « Parallèlement à cela, l’UICN nous demande, puisque nous sommes censés être un groupe de travail de l’organisation, la liste de nos membres, poursuit le chimiste français. Nous refusons aussitôt. » Le groupe accepte que ses travaux soient endossés par l’UICN, mais la TFSP entend rester totalement indépendante. Elle continue à publier des synthèses de la littérature scientifique et protège toujours jalousement l’anonymat de ses membres qui souhaitent rester discrets. Cette discrétion est-elle vraiment utile ? Elle l’est indiscutablement. En témoigne la révélation du « fichier Monsanto », en mai 2019 : ce fichier de plusieurs centaines de personnalités françaises, établi à des fins de lobbying par les communicants de Monsanto, comportait quelques noms de scientifiques… dont celui du vice-président de la TFSP.

Bien que l’objectif des marchands de produits phytosanitaires soit, in fine, d’écouler le plus de pesticides possible dans l’environnement, il ne semble pas problématique de chercher à capter leur manne, ni pour la recherche ni même pour défendre la nature et la biodiversité

Le 8 novembre 1994, James Todd, président de l’American Medical Association (AMA), prend sa plus belle plume. Le patron de la principale société professionnelle de médecins américains, éditrice de l’une des plus prestigieuses revues de recherche biomédicale – le Journal of the American Medical Association (JAMA) –, écrit à tous les doyens des facultés de médecine des États-Unis : il leur demande instamment de ne plus accepter le moindre financement de l’industrie du tabac. Ni directement ni par le biais des institutions créées par elle, comme le Tobacco Institute (Institut du tabac), le Center for Tobacco Research (Centre pour la recherche sur le tabac), le Smokeless Tobacco Research Council (Conseil pour la recherche sur le tabac sans fumée) ou encore le Center for Indoor Air Research (Centre pour la recherche sur l’air intérieur). « D’abord, les fonds alloués aident les industriels à convaincre les responsables politiques et le public qu’ils ont des projets de recherche légitimes en cours, continuant à chercher des liens entre la consommation de tabac et la santé, sous-entendant ainsi que la question est toujours controversée, écrit James Todd. Ensuite, l’industrie utilise ces fonds pour acheter le silence des universités et des chercheurs, pour s’associer à de prestigieuses institutions et s’offrir ainsi de la respectabilité. »

Ces mots semblent de simple bon sens aujourd’hui mais, au milieu des années 1990, de nombreux projets de recherche sont encore financés par les marchands de cigarettes. « La mission de la médecine et de la recherche biomédicale légitime n’est jamais, selon nous, compatible avec les objectifs de l’industrie du tabac, poursuit James Todd dans sa lettre. L’utilisation de l’argent du tabac par les facultés de médecine, pour financer leur recherche, compromet la confiance du public, construite depuis des décennies. L’AMA enjoint fortement aux départements médicaux de cesser d’accepter l’argent des cigarettiers et de leurs organisations. »L’objectif des marchands de cigarettes est toujours, in fine, d’écouler le plus de cigarettes possible ; leurs intérêts sont donc incompatibles avec la défense de la santé publique. Ce raisonnement simple, porté par James Todd en 1994, a été oublié. Car bien que l’objectif des marchands de produits phytosanitaires soit également, in fine, d’écouler le plus de pesticides possible dans l’environnement, il ne semble pas problématique de chercher à capter leur manne, ni pour la recherche ni même pour défendre la nature et la biodiversité.

Lire aussi Pesticides: les ravages de l’agriculture américaine

Le 5 mars 2014, un courriel interne de l’UICN prévient plusieurs hauts responsables de l’organisation qu’une réunion d’une journée et demie est prévue, début avril, avec des cadres dirigeants de Syngenta, au quartier général de la firme, à Bâle (Suisse). Aussi importante soit-elle, l’UICN est en effet confrontée à un problème chronique de financement et cherche des ressources pour continuer à fonctionner. Le courriel interne fixe le cadre et l’objectif des discussions, dans cette novlangue si caractéristique du management anglo-saxon. Il faudra « explorer des objectifs communs [à l’UICN et Syngenta] pour aborder des éléments spécifiques des défis mondiaux en matière de conservation de la nature, de sécurité alimentaire et de durabilité agricole […], exprimer à quelle ambition et à quels objectifs stratégiques communs il serait possible de parvenir […], identifier des domaines de convergence et de divergence qui pourraient entraîner des changements positifs et tangibles […], parvenir à une décision claire quant à l’opportunité de s’engager dans des domaines spécifiques de collaboration ». Une phrase surprend particulièrement : l’un des objectifs de la réunion de haut niveau, lit-on dans le courriel, sera de « créer [avec Syngenta] l’espace d’un dialogue constructif sur les domaines de désaccord ». La réunion n’aura finalement pas lieu, d’abord reportée de plusieurs semaines ; en définitive, aucun accord ne sera conclu.Lire aussi Article réservé à nos abonnésLe cynisme made in USA

Moratoire européen

Mais le doute s’est instillé. D’autant que, début avril 2014, moins d’un mois après que l’annonce d’une réunion de pourparlers avec Syngenta a circulé à l’UICN, et alors que les discussions avec la firme agrochimique sont toujours d’actualité, l’ONG diffuse un surprenant communiqué de presse sur le déclin rapide des bourdons d’Europe. Ces pollinisateurs sauvages importants, jadis omniprésents dans tous les paysages européens, se font de plus en plus rares. Sur les 68 espèces recensées sur le Vieux Continent, 30 sont en déclin et 12 sont menacées d’extinction. A priori rien que de très banal. Mais plusieurs membres de la TFSP se montrent très circonspects sur la tournure du communiqué. « Le changement climatique, l’intensification de l’agriculture et les changements dans l’utilisation des terres agricoles sont les menaces principales auxquelles ces espèces sont confrontées », explique celui-ci. Les pesticides ? Le terme n’apparaît qu’une seule fois dans le texte diffusé par l’UICN, au cinquième paragraphe. Ce n’est d’ailleurs pas dans la bouche d’un responsable de l’ONG que le mot apparaît, mais dans une citation attribuée au Commissaire européen à l’environnement, Janez Potoċnik, qui précise : « Le déclin des bourdons européens est un problème qui doit être abordé sur tous les fronts. L’Union européenne a interdit récemment l’usage de certains pesticides qui sont dangereux pour les abeilles, et elle finance des recherches sur le statut de conservation des pollinisateurs. »

Lire aussi « Monsanto papers » : la guerre du géant des pesticides contre la science

Nous sommes au début de l’année 2014 : le moratoire européen sur certains usages de trois néonicotinoïdes et du fipronil vient d’entrer en vigueur. Pourtant, hors de la citation de M. Potoċnik, le communiqué de l’ONG ne dit rien des nouveaux pesticides systémiques. L’essentiel de l’effondrement des populations de bourdons est attribué au changement climatique. En avril 2014, pourtant, des études incontournables, publiées dans les plus grandes revues scientifiques, pointent déjà un risque énorme des néonics pour les bourdons.

La fertilité des bourdons

Parue deux années auparavant dans la revue Science, celle de Penelope Whitehorn indique qu’aux doses d’exposition d’imidaclopride rencontrées dans l’environnement, la fertilité d’une colonie de Bombus terrestris est réduite de 85 %. Publiée quelques semaines plus tard, une autre étude britannique allait dans le même sens. À l’automne 2012, le mastodonte de l’édition scientifique, la revue britannique Nature, avait déjà publié un autre travail expérimental indiquant que l’exposition chronique à un néonic et à un autre insecticide courant, à des niveaux mimant là encore ceux rencontrés dans les champs, « détériore le comportement de butinage, augmente la mortalité des bourdons, réduisant significativement le couvain [l’ensemble des larves] et le succès [c’est‑à-dire la probabilité de survie] de la colonie ». Une autre étude publiée début 2014 montre, elle aussi, que les bourdons exposés à des doses environnementales d’imidaclopride ramènent à la colonie environ 30 % de pollen en moins, par comparaison avec les insectes non exposés. Ce qui, selon les auteurs, offre une explication plausible du mécanisme à l’œuvre dans l’affaiblissement des colonies de Bombus terrestris causé par les néonics. Tous ces travaux, dont aucun spécialiste des bourdons ne peut ignorer l’existence au printemps 2014, sont simplement occultés par le communiqué.

Il y a plus surprenant encore. Le communiqué de l’UICN mentionne des mesures à mettre en place pour favoriser ces pollinisateurs sauvages, mais omet de mentionner toute restriction de pesticides comme levier d’action. « Un certain nombre de mesures, notamment la mise en place de bordures et de bandes tampons autour des terres agricoles riches en fleurs et en espèces sauvages ainsi que la préservation des prairies sont considérées comme des outils efficaces pour contrecarrer le déclin rapide des espèces de bourdons, explique le communiqué de l’ONG. Elles peuvent permettre aux abeilles de butiner et aider à maintenir des populations stables de pollinisateurs, dont la survie est essentielle pour la sécurité alimentaire européenne. »

Comment expliquer aux pollinisateurs qu’ils doivent butiner ici, mais pas là-bas ?

D’abord, il est impossible de ne pas noter que cette stratégie est très exactement celle portée par l’« Opération pollinisateur » de Syngenta, visant à « favoriser les insectes pollinisateurs en fournissant des bandes de fleurs sauvages ». Ensuite, elle défie toute forme de logique. Comment expliquer aux pollinisateurs qu’ils doivent butiner ici, mais pas là-bas ? Et comment, de toute façon, s’assurer que les fleurs sauvages, semées en bordures de parcelles traitées, ne sont pas également contaminées par les néonics, ainsi que plusieurs travaux l’ont montré ? L’UICN dément sans surprise, avec force, toute forme d’influence sur sa communication. « Les menaces listées pour les bourdons résument ce qui peut conduire à des risques d’extinction au niveau européen, et n’ont pas pour vocation d’être une description complète de toutes les menaces pesant à l’échelon local sur les espèces en question, assure Ana Nieto, chargée de la conservation de la biodiversité européenne à l’UICN. De fait, il faut noter que des espèces très répandues peuvent souvent connaître des déclins sévères dans certaines zones, par exemple dus aux pesticides, mais restent communes ailleurs. » Quant aux experts extérieurs sollicités par l’ONG pour produire l’analyse, Ana Nieto précise que deux d’entre eux appartiennent à une université – l’université de Mons, en Belgique – ayant reçu 8 000 euros de financement de firmes agrochimiques, dans les cinq années précédentes.

Lire aussi Les néonicotinoïdes sont là pour durer

En définitive, Syngenta et l’UICN n’ont pas conclu d’accord de partenariat – la publication, dans la presse, de l’existence des pourparlers entre les deux organisations, au printemps 2014, n’y est peut-être pas étrangère. Mais les firmes agrochimiques (et bien d’autres) ont, de longue date, un pied dans la maison. En décembre 2013, le World Business Council on Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable) est devenu membre à part entière de l’UICN. Le WBCSD n’est pas une association environnementaliste à but non lucratif comme les autres : elle rassemble de nombreuses entreprises multinationales, dont Syngenta, Bayer, BASF, Dow (rebaptisée Corteva après son rapprochement avec DuPont) et même Philip Morris – mais c’est une autre histoire.

Comme l’écrivait en 1994 James Todd, le président de l’American Medical Association, aux doyens des facultés de médecine américaines, accepter les financements d’entreprises dont l’objectif est en irrémédiable contravention avec le vôtre est rarement une bonne idée

Ce type de partenariat influe-t‑il sur l’UICN, son travail, la définition de ses priorités, sa communication au public, ses interactions avec les responsables politiques ? Et si oui, comment ? Ces questions sont pour l’heure insolubles. Mais il est incontestable que la question, majeure, des nouvelles générations de pesticides systémiques ne fait pas partie des priorités de l’organisation – bien que celle-ci s’en défende. Une recherche des termes « pesticides systémiques » (« Systemic pesticides ») sur le moteur de recherche de l’UICN renvoie à 15 pages ou documents et seulement à 4 contenant le mot « néonicotinoïdes » (« neonicotinoids »). Il s’agit, essentiellement, de documents relatifs aux travaux de la TFSP : hors de l’effort bénévole d’une cinquantaine de scientifiques, l’UICN ne s’est pas mobilisée sur le sujet. Par comparaison, une requête dans le moteur de recherche de l’organisation sur la thématique de la « chasse » (« hunting ») fait remonter 475 documents.

Des ONG courtisées par l’agrochimie

Au moins une autre grande organisation non gouvernementale de défense de la nature est aussi courtisée par l’agrochimie : The Nature Conservancy. C’est l’une des plus grandes et anciennes organisations de protection de la biodiversité aux États-Unis. Elle est liée depuis 2007 par un partenariat avec Syngenta. Pour mener les projets (cartographie de régions agricoles en Amérique du Sud, lutte contre la déforestation, etc.) soutenus par la société suisse, The Nature Conservancy a touché au total un financement d’environ 10 millions de dollars. Comment traiter, dans cette situation, la question des néonics ? La réponse de l’organisation environnementaliste est millimétrée : « Il est vrai que les néonics ont été identifiés comme l’une des nombreuses causes du déclin des pollinisateurs. Entre autres pour cette raison, nous pensons qu’il est important de travailler à réduire radicalement la quantité de pesticides utilisés dans l’environnement. S’engager aux côtés de l’agribusiness pour changer la manière dont ils pensent le développement de leurs produits phytosanitaires et leur utilisation est une manière d’accomplir cela. »

Comme l’écrivait en 1994 James Todd, le président de l’American Medical Association, aux doyens des facultés de médecine américaines, accepter les financements d’entreprises dont l’objectif est en irrémédiable contravention avec le vôtre est rarement une bonne idée. Les responsables des organisations qui bénéficient de ces subsides ont souvent le sentiment d’avoir dressé tous les garde-fous entre ces financements et leur activité, mais l’histoire longue des relations entre les cigarettiers et la recherche biomédicale américaine montre que c’est impossible. Chaque dollar donné compte. Chaque financement finit par peser. Dans le cas des néonics, le soutien financier apporté par les firmes agrochimiques aux organisations de défense de l’environnement, ou aux associations professionnelles, aux sociétés savantes a d’abord pour objectif l’invisibilisation des problèmes posés par les néonics. Il n’est pas nécessairement question de nier l’existence de ces problèmes, il suffit de ne pas trop en parler.

Cautions académiques

Les firmes sont ainsi, plus que jamais, à la recherche de cautions académiques. Au printemps 2019, dans une offensive médiatique pour présenter sa société comme sincèrement inquiète de la disparition des insectes et même susceptible de fournir des solutions au problème, Erik Fyrwald, le patron de Syngenta, a invité Louise Fresco – présidente de l’université de Wägeningen, l’une des plus prestigieuses universités des Pays-Bas, et ancienne sous-directrice de la FAO – à rejoindre le conseil de surveillance de l’entreprise. Celle-ci a accepté. Elle a expliqué son choix à Het Financieele Dagblad, dans un entretien croisé avec Erik Fyrwald. « J’y ai réfléchi longtemps, a-t‑elle expliqué au quotidien. Ce serait mal si je n’osais pas travailler avec le secteur privé. Les entreprises ont besoin de scientifiques indépendants et j’ai montré que je le suis. » Comme Dennis vanEngelsdorp avec Monsanto, Louise Fresco entend faire évoluer Syngenta par sa présence dans son conseil de surveillance. Changer le système de l’intérieur, entrer dans la machine pour en modifier subtilement les rouages.

Combien de scientifiques rejoignent les rangs de l’industrie avec cet espoir ou ce prétexte ? Alors même que c’est presque toujours la machine qui finit par les infléchir, sans qu’eux-mêmes le réalisent. Comment penser qu’un scientifique, même éclairé et charismatique, pourrait par son seul verbe modifier la marche d’une entreprise de 28 000 salariés implantée dans 90 pays, pesant quelque 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires et soumise à l’impérieuse exigence de rentabilité de ses actionnaires ?

Sans probablement en être consciente, Louise Fresco montre au contraire, tout au long de l’entretien accordé au quotidien néerlandais, que son discours est en parfaite cohérence avec celui l’agrochimiste. L’interdiction de trois néonicotinoïdes en Europe ? Un choix « politique », répond-elle. Devant elle, Erik Fyrwald assure que « Syngenta est très préoccupée par le bien-être des insectes pollinisateurs comme les abeilles ». « Nous avons une importante activité de sélection de semences qui dépendent des pollinisateurs, ajoute-t‑il. Donc, bien sûr, nous ne faisons rien de préjudiciable pour notre propre division des semences et pour nos agriculteurs. Je ne connais aucune recherche qui prouve que les abeilles ou les oiseaux meurent des néonicotinoïdes. » Scientifique, spécialiste de développement durable, Louise Fresco ne peut ignorer que des centaines d’études démentent la déclaration du patron de Syngenta. Mais, devant les deux journalistes de Het Financieele Dagblad qui recueillent leurs propos, elle ne

le contredira pas.

Il est difficile d’imaginer l’ampleur de l’influence des firmes agrochimiques sur la production des connaissances sur le déclin des insectes, sur la diffusion de cette connaissance aux parties prenantes et au public. Non seulement en s’associant à des organisations de défense de la nature, mais aussi en étant présent au cœur de la plus haute instance d’expertise mondiale sur la biodiversité, l’IPBES, créée en 2012 sous l’égide des Nations unies pour être à l’organe d’expertise de référence sur les stratégies de préservation de la diversité du vivant. En d’autres termes, l’IPBES doit remplir un rôle analogue à celui du GIEC : un rôle crucial puisque ces rapports forment le socle des politiques publiques menées dans de nombreux pays pour préserver la biodiversité.

Entrisme

Le galop d’essai de l’organisme, son tout premier rapport d’expertise, concernait précisément les pollinisateurs. Or une brève correspondance de trois chercheurs, adressée à la revue Nature et publiée à l’hiver 2014, donne toute la mesure de l’entrisme des firmes agrochimiques. Le biologiste Axel Hochkirch, professeur à l’université de Trèves, en Allemagne, et deux autres chercheurs interpellent la direction générale de l’IPBES, notant que « deux représentants de l’industrie agrochimique sont parmi les auteurs du rapport sur la pollinisation de l’IPBES ». Le fait est à peine croyable. « Étant donné le rôle de l’agrochimie dans le déclin des pollinisateurs, il nous semble que des scientifiques financés par des entreprises de ce secteur ne devraient pas être auteurs principaux ou auteurs coordinateurs de chapitres dans un tel rapport d’évaluation », précisent-ils, avec sans doute le curieux sentiment de devoir enfoncer des enfilades de portes ouvertes. C’est un peu comme si des salariés d’ExxonMobil ou de Peabody avaient été conviés à corédiger certains chapitres des rapports du GIEC, ou comme si des rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient été pris en charge par Philip Morris ou British American Tobacco.

L’ampleur de l’influence des firmes sur les organismes de recherche ou d’expertise, nationaux ou internationaux, voire sur les grandes ONG de conservation de la nature, donne toute sa valeur à la TFSP

Dans les mêmes colonnes, le secrétariat de l’IPBES répond quelques semaines plus tard que « les scientifiques des sociétés agrochimiques [en question] ont été sélectionnés sur leur capacité, comme scientifiques indépendants, à apporter une contribution objective ». Le premier de ces « scientifiques indépendants » est connu du lecteur : il s’agit de Helen Thompson, alors tout juste recrutée par Syngenta. Celle-ci a été « autrice principale » (« lead author ») du chapitre II du rapport de l’IPBES sur les pollinisateurs – le chapitre, stratégique, consacré aux causes de leur déclin –, au côté de six autres « auteurs principaux ». Or, parmi eux, aucun spécialiste des effets des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs… Quant au second représentant de l’industrie, Christian Maus, il a servi comme « auteur principal » du premier chapitre du rapport (« Contexte sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire »), et « auteur contributeur » du sixième (« Risques et opportunités associés aux pollinisateurs et à la pollinisation »).

La protestation d’Axel Hochkirch et ses coauteurs n’a pas changé la donne et le rapport a été rendu, deux années plus tard, avec les deux scientifiques de l’industrie figurant dans le groupe d’experts. Mais de vives protestations se font entendre quelques semaines avant la réunion plénière de février 2016, au cours de laquelle les États membres de l’IPBES doivent adopter le rapport, enfin finalisé, sur les pollinisateurs. En définitive, il serait inexact de prétendre que le rapport a fait l’impasse sur les néonics : passé entre de nombreuses mains, revu, commenté et amendé par des chercheurs de la communauté compétente, le texte cite largement les effets délétères des nouveaux pesticides systémiques. Mais cela ne dit rien de ce qu’aurait été le texte si sa première version avait été rédigée dans des conditions libres de tout conflit d’intérêts.

L’ampleur de l’influence des firmes sur les organismes de recherche ou d’expertise, nationaux ou internationaux, voire sur les grandes ONG de conservation de la nature, donne toute sa valeur à la TFSP. En juillet 2019, exactement une décennie après la réunion, dans sa maison de Notre-Dame-de-Londres, qui allait donner naissance au groupe, Maarten Bijleveld van Lexmond le dit avec une fierté dont on peut désormais saisir tout le sens : « Tout ce temps, la TFSP a fourni en toute indépendance, via ses publications et une dizaine de symposiums organisés partout dans le monde, les arguments scientifiques nécessaires pour agir. Et pendant tout ce temps, nous n’avons jamais accepté de fonds provenant directement ou indirectement de l’industrie : nous sommes restés libres. »« Et le monde devint silencieux »

Tel est le titre d’un ouvrage publié conjointement par le Seuil et Le Monde, jeudi 29 août. Sous-titré « Comment l’agrochimie a détruit les insectes », il prolonge les enquêtes que nous avons publiées sur l’impact des insecticides néonicotinoïdes sur les insectes non cibles, notamment les pollinisateurs. Depuis leur introduction, dans les années 1990, les trois quarts de la quantité d’insectes volants ont disparu des campagnes d’Europe occidentale. Le livre décrit la façon dont l’industrie des phytosanitaires s’est employée à faire douter de l’impact collatéral de ses produits sur les insectes non ciblés. On voit à l’œuvre les stratégies inspirées de l’« ingénierie du doute » développée par l’industrie du tabac dans les années 1950 et reprise depuis par les officines climatosceptiques. Mais on y découvre aussi des scientifiques indépendants qui, depuis une décennie, avec des moyens dérisoires, documentent et alertent sur la catastrophe en cours.

« Et le monde devint silencieux », de Stéphane Foucart (Seuil-Le Monde, 338 p., 20 €).

Le Monde

***Petit guide de lobbying dans les arènes de l’Union européenne

Longtemps méconnue, la pratique du lobbying est critiquée pour son opacité. Pourtant, les méthodes utilisées à Bruxelles pour influencer les lois sont connues et mal encadrées.

Par Gary Dagorn et Stéphane HorelPublié le 23 mai 2019 à 12h25 – Mis à jour le 24 mai 2019 à 07h45

Temps de Lecture 10 min.

- Sélections

- Ajouter aux favoris

- Partage

- Partager sur Facebook

- Envoyer par e-mail

- Partager sur Messenger

- Plus d’options

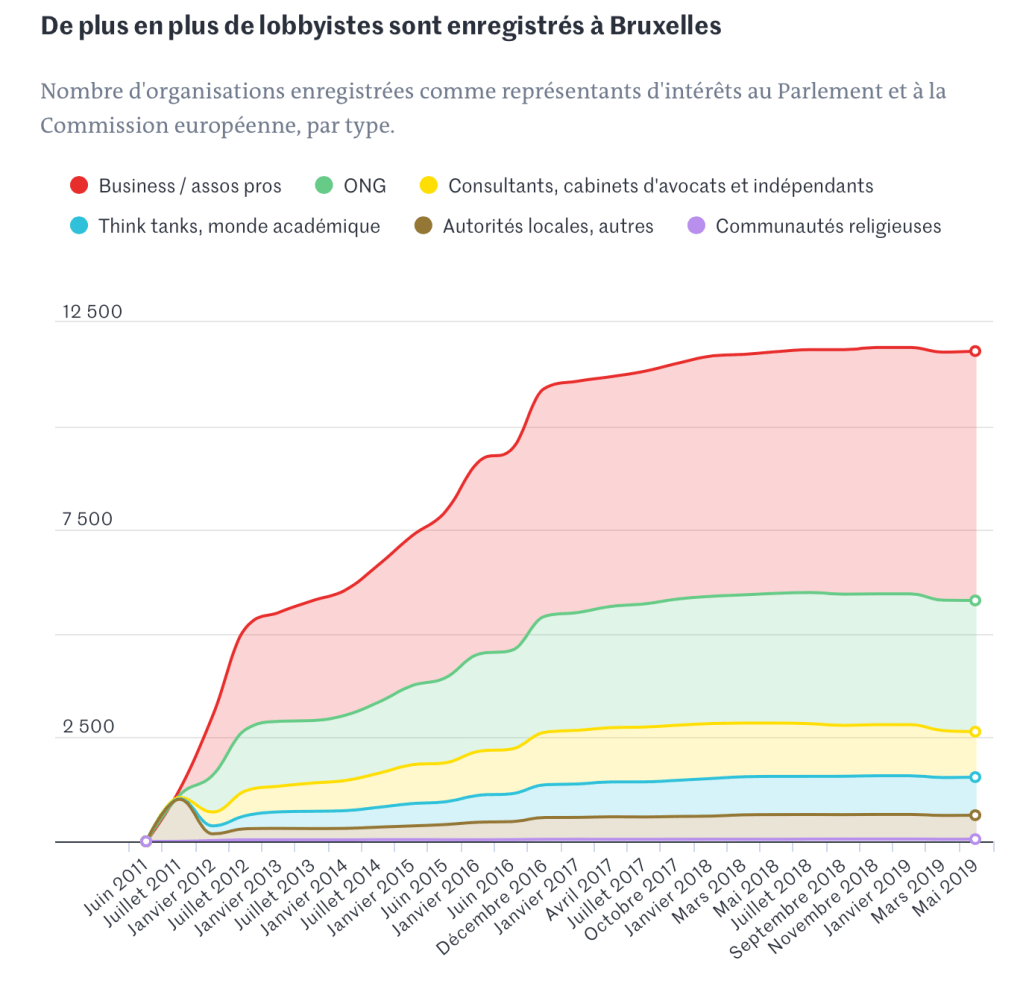

Ils n’ont pas beaucoup fait parler d’eux lors de la campagne qui s’achève pour les élections européennes, mais les lobbyistes concentrent de plus en plus de critiques à mesure qu’est documentée leur influence dans la fabrique de la loi européenne.

Le registre commun à la Commission et au Parlement compte à ce jour environ 11 800 organisations déclarées comme représentantes d’intérêts auprès des décideurs et fonctionnaires de l’Union européenne (UE). Le nombre d’équivalents temps plein déclarés par celles-ci est de 24 894. L’Organisation non gouvernementale Transparency International estime quant à elle à environ 26 500 le nombre de lobbyistes présents de façon régulière à Bruxelles, et à environ 37 300 le nombre de personnes impliquées dans les activités de lobbying dans la capitale belge. Cette dernière concentre ainsi le deuxième plus gros bataillon de lobbyistes du monde, après la capitale fédérale américaine, Washington, DC.

Source : Commission européenne

L’accord de juin 2011, révisé en 2014 et instituant le registre des lobbyistes, définit ces derniers par l’activité qu’ils mènent, indifféremment de leur statut juridique. Ce qui inclut « toutes les activités menées dans le but d’influer directement ou indirectement sur l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l’Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé ».

Combien dépensent-ils ?

Le secteur représente un business estimé à 3 milliards d’euros par an au sein de l’UE, selon des travaux du chercheur en sciences politiques Dieter Plehwe publiés en 2012 sur la base d’environ 5 000 organisations enregistrées alors sur le registre. Le chiffre est donc probablement bien en dessous de la réalité aujourd’hui.

Les lobbyistes les plus influents dépensent à eux seuls plusieurs millions d’euros par an. Le Conseil européen de l’industrie chimique, par exemple, dépense 12 millions d’euros chaque année et emploie 78 lobbyistes représentant 49 équivalents temps plein, dont 23 ont une accréditation au Parlement européen et peuvent y accéder comme bon leur semble. Parmi les plus gros lobbyistes, on retrouve également le cabinet FleishmanHillard, qui a établi illégalement en 2016, pour le compte de l’agrochimiste Monsanto, une liste de personnalités classées selon leur opinion présumée sur le glyphosate. Le cabinet emploie 60 lobbyistes, dont presque tous ont accès au Parlement, et dépense un peu moins de 7 millions d’euros par an pour défendre les intérêts de ses clients auprès des décideurs européens.

Légèrement moins dépensier, mais bien plus actif (sur le registre), Google est un des plus importants lobbyistes à Bruxelles. Le grand groupe du numérique n’emploie que 15 représentants, mais ceux-ci ont officiellement rencontré 220 fois des membres de la Commission européenne.

Qui sont les lobbyistes ?

Les « lobbys », cela veut tout et rien dire. Le métier de lobbyiste, en revanche, se décline sous différentes formes.

- Les lobbyistes « maison » (ou « in-house ») : ce sont ceux que l’on trouve en plus grand nombre à Bruxelles. Ils sont employés directement par les firmes ou par les associations industrielles (trade associations) regroupées par secteur, dont elles sont membres. Leurs noms vont de l’acronyme le plus abstrait, comme celui de l’ECPA (pour Association européenne pour la protection des cultures) au plus explicite Europatat, créé en 1952 par les producteurs de… pommes de terre. Autre exemple, American Chamber of Commerce, ou « AmCham », n’est pas une chambre de commerce, mais une organisation qui représente les intérêts d’une soixantaine de grandes firmes américaines, comme Chevron, Mars, Pfizer ou la Walt Disney Company.

- Les cabinets de lobbying : il s’agit de consultants employés par des cabinets de lobbying et de relations publiques, comme APCO, Burson Marsteller ou encore FleishmanHillard. Selon Sylvain Laurens, maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et auteur du livre Les Courtiers du capitalisme, milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles(Agone, Marseille, 2015), un consultant « junior » touche environ 2 000 euros par mois, quand un « senior » peut grimper jusqu’à 6 000 euros. Un poste à responsabilités comme fonctionnaire à la Commission européenne commence aux alentours de 4 000 euros.

- Les cabinets d’avocats : ils interviennent autant en amont, au moment de la rédaction de la loi, qu’en aval, pour éventuellement la contester devant un tribunal.

- Les think tanks (laboratoires d’idées) : jamais neutres, contrairement à ce qu’ils prétendent en vitrine, les think tanks sont d’importants véhicules d’influence. L’un des principaux, Friends of Europe (FoE), compte parmi ses membres des industriels de secteurs très variés : finance, médicament, ou numérique. FoE a déclaré 3,8 millions d’euros de dépenses de lobbying au registre de transparence de l’Union européenne en 2018.

- Les cabinets de défense de produits : inconnus du grand public et de la plupart des décideurs, ils vendent leurs services aux firmes et aux associations professionnelles. Exponent, Gradient ou encore The Weinberg Group emploient, eux, des scientifiques (statisticiens, toxicologues, ingénieurs, etc.) pour produire des études qui permettront d’entretenir le doute sur la dangerosité des produits face à des velléités réglementaires.

Qui influencent-ils à Bruxelles ?

Bien souvent le mot « lobbying » évoque les députés. Or l’influence sur les élus s’exerce seulement en fin de course. Pour être efficace, il est essentiel d’intervenir le plus en amont possible sur la conception et l’écriture de la loi, que ce soit pour l’amender, la diluer, la retarder ou… la supprimer.

Cette « capture du régulateur », comme l’appelle une théorie économique libérale énoncée dans les années 1970, a donc pour cible préférentielle les fonctionnaires de la Commission européenne, puisque c’est cette dernière qui détient le pouvoir de l’initiative législative.

- Les « policy officers » (responsables des politiques publiques) : ce sont eux qui sont au premier stade de l’élaboration de la loi. Viennent ensuite leurs chefs d’unités et leurs directeurs. Au sommet de la hiérarchie administrative, les directeurs généraux, et au sommet de la hiérarchie politique, les commissaires, à ne solliciter que pour des problèmes proportionnels à leur pouvoir, et d’égal à égal. On n’envoie pas un « junior » discuter avec la commissaire pour l’industrie par exemple, mais le PDG d’un grand groupe.

- Les « groupes d’experts » : un déficit d’expertise en interne a, très tôt dans la construction européenne, conduit la Commission à se reposer sur ces groupes. Réunis par les directions générales (DG concurrence, DG énergie, DG recherche, etc.), les « experts » peuvent être des représentants des Etats membres – c’est la majorité –, des universitaires, des membres d’ONG ou des lobbyistes. On dénombre près de 800 de ces groupes. Leur composition peu transparente et déséquilibrée fait régulièrement l’objet de critiques, notamment de la médiatrice de l’Union européenne, Emily O’Reilly. Le groupe d’experts sur les politiques fiscales de l’Union, par exemple, comprenait PricewaterhouseCoopers (PwC), un cabinet qui a conseillé plus de 350 multinationales pour leur « optimisation fiscale », ainsi que les « LuxLeaks » l’avaient révélé à l’automne 2014.

- Les agences réglementaires (et leurs comités scientifiques) : un peu à part de la fabrique de la loi bruxelloise, elles sont aussi les cibles d’un lobbying très technique. Agence du médicament (EMA à Londres, puis Amsterdam) ou des produits chimiques (ECHA, à Helsinki, en Finlande), elles sont chargées de surveiller des secteurs très réglementés. Et qui dit réglementation, dit forcément lobbying. Depuis une dizaine d’années, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), sise à Parme, en Italie, est fortement critiquée pour sa proximité avec les industriels des secteurs qu’elle doit contrôler et les conflits d’intérêts au sein de ses panels d’experts. En 2017, l’ONG Corporate Europe Observatory avait calculé que près de la moitié de ses experts étaient liés à l’industrie.

Comment influencent-ils la procédure législative européenne ?

Transmettre le bon message au bon moment et à la bonne personne constitue l’essentiel du lobbying. Or l’influence a beau être opaque, les méthodes employées par les professionnels de la persuasion sont, elles, bien connues et surtout légales. Les propositions d’amendements qui choquent tant l’opinion publique sont le pain quotidien au Parlement. Elles sont d’ailleurs rédigées par les représentants d’intérêts commerciaux comme par les ONG. Elles ne représentent cependant qu’une partie des outils de lobbying.

La pratique du lobbying du quotidien est plus terre à terre, voire plus bureaucratique qu’on ne l’imagine. Convaincre les décideurs européens requiert tout d’abord une parfaite connaissance des procédures législatives et des rouages de l’administration, ainsi qu’une maîtrise impeccable des subtilités hiérarchiques des organigrammes. C’est d’ailleurs pour cette raison que les cabinets de lobbying aiment recruter des personnes passées par un ou plusieurs postes à la Commission. On appelle ces allers (souvent sans retour) du public au privé le système des revolving doors – ou portes tambours.

Le « bon message » prend le plus souvent la forme d’un exposé de position (position paper) élaboré par le secteur ou une firme sur un projet législatif. Il est seriné lors de rendez-vous, par e-mail, dans les pièces jointes, lors de petites conférences et d’événements organisés au sein même du Parlement. Répéter en multipliant les canaux de transmission, telle est la recette pour être entendu.

Le « bon moment » est calé sur le processus de décision, qu’il soit au stade des discussions internes à la Commission, du débat au Parlement, des négociations au Conseil, ou des « trilogues », stade ultime de la recherche de compromis entre les trois institutions européennes.

La « bonne personne », enfin, dépend du stade du processus. Il s’agit pour les lobbyistes d’établir des relations fluides avec les fonctionnaires chargés du dossier ou les eurodéputés. Du côté de la Commission, on appelle cela le « dialogue avec les parties prenantes ».

Comment sont-ils encadrés ?

Les activités de lobbying sont très peu encadrées, et les mesures les visant sont relativement récentes. La plus ancienne est le registre de transparence du Parlement européen, sur lequel les lobbyistes sont invités à s’enregistrer depuis 1995. La Commission a également eu brièvement son propre registre, créé en 2008.

Ces registres ont ensuite fusionné pour laisser place, en juin 2011, à un registre commun aux deux institutions, mais que les représentants d’intérêts ne sont toujours pas obligés de renseigner. Une étude publiée en 2013 dans la revue Interest Group & Advocacy estimait qu’environ 75 % des représentants du secteur privé et 60 % des ONG étaient présents sur le registre. Selon Corporate Europe Observatory, jusqu’en 2013 une centaine de grandes firmes, comme Apple, Heineken, Nissan, ou encore des banques comme HSBC et UBS, en étaient absentes.

Lire : Lobbys : vers plus de transparence au Parlement européen

Sous la pression des ONG et de la société civile, la commission Juncker a, le 1er décembre 2014, rendu l’inscription obligatoire pour les lobbyistes s’ils souhaitent rencontrer des commissaires européens, des membres de leur cabinet ou des directeurs généraux de la Commission (la liste des réunions est consultable sur IntegrityWatch, une initiative de l’ONG Transparency International). Une incitation qui a permis au registre de quasi doubler le nombre d’organisations déclarées entre la fin de 2014 et 2019, mais qui n’a pas réglé le manque de fiabilité des informations critiqué depuis sa création. Une enquête de Coporate Europe Observatory a notamment montré que les dépenses déclarées par Monsanto n’étaient pas cohérentes avec les revenus déclarés de ses lobbyistes.

Rendre le registre obligatoire attendra : après deux ans de négociations, les travaux ont été suspendus

La promesse initiale de Jean-Claude Juncker, que le candidat avait érigée en priorité, de rendre le registre obligatoire et applicable également au Conseil de l’UE, a cependant dû attendre septembre 2016 pour que la Commission n’en fasse la proposition formelle. Et pour un résultat nul : après deux ans de négociations laborieuses, les travaux ont été suspendus à l’été 2018 par le vice-président de la commission, Frans Timmermans, qui a jugé trop timide la volonté des institutions de mettre en place un véritable registre unique et obligatoire.

L’échec de la proposition a toutefois fait réagir les députés européens, qui ont voté, le 31 janvier 2019, une réforme de leur règlement intérieur contenant un amendement des Verts, adopté à une très courte majorité (quatre voix), malgré l’opposition du Parti populaire européen (PPE, droite). Celui-ci contraint désormais les eurodéputés les plus importants sur les dossiers législatifs (les rapporteurs, rapporteurs fictifs et présidents de commissions) à publier la liste de toutes les réunions prévues avec les lobbyistes.

Les négociations entre les trois institutions, reprises en février, n’ont même pas duré deux mois avant de s’effondrer à nouveau. En cause, « les membres du Conseil de l’UE, qui refusent tout engagement contraignant, le Parlement, qui traîne des pieds, et la Commission, qui refuse tout amendement de sa proposition initiale », explique Margarida Silva, chercheuse au sein de l’ONG Corporate Europe Observatory. « L’échec des négociations est particulièrement cuisant pour le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui, en 2014, avait [lui aussi] fièrement et vigoureusement promis ce registre obligatoire », poursuit-elle.

Pour un officiel de Transparency International, « revenir sur ce point enverrait un signal désastreux aux citoyens avant les prochaines élections ».

Gary Dagorn et Stéphane Horel