« La France est un pays sans avenir pour les jeunes chercheurs » : à l’université, le désarroi des nouveaux docteurs

Alors que le nombre de postes de maître de conférences ouverts à candidatures est en baisse, l’entrée dans la carrière universitaire devient de plus en plus compliquée dans le système français.

Par Alice RaybaudPublié hier à 10h00, mis à jour à 10h10

Temps de Lecture 6 min.

En septembre, Joana, 32 ans, n’a pas fait sa rentrée d’enseignante à l’université. Docteure récompensée du premier prix de thèse de son université en 2019, normalienne major de promotion et agrégée d’espagnol, elle a décidé d’abandonner sa quête de titularisation au sein du monde universitaire et de la recherche. Découragée face au constat « d’absence totale de postes ». Epuisée, aussi, par des années de précarité, à enchaîner les candidatures et les cours comme contractuelle pour 1 500 euros net mensuels.

Lire notre enquête *: Les raisons du déclin de la recherche en France

Joana a été pendant trois ans attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au département d’études hispaniques de l’université de Dijon – ces contrats courts qui permettent aux jeunes chercheurs d’enseigner en attendant d’avoir un poste. Elle a vu trois enseignants permanents partir à la retraite : « Deux postes ont été remplacés par des ATER, le dernier a été supprimé. » Cette année, on lui avait proposé des vacations dans une autre université pour « l’équivalent d’un smic »… à bac + 8.

« On me dit de m’accrocher. Mais des gens avec mon CV qui restent sur le carreau, j’en connais des dizaines. » Mère d’un enfant, Joana ne se projette plus dans le rôle de « professeur TGV », « à combler les besoins abyssaux des facs pour des cacahuètes ». Terminé l’université : elle enseigne depuis septembre dans un lycée du sud de la France.

Un même sentiment de découragement parcourt les centaines de contributions de jeunes docteurs ou doctorants reçus par Le Monde après un appel à témoignages sur leur insertion à l’université. Dans les récits de ces titulaires du plus haut niveau de diplôme se lit un désarroi partagé face à un « manque de perspectives » dans le milieu académique, et à une « longue lutte » pour l’emploi. Pour ces jeunes chercheurs, l’entrée dans la carrière universitaire s’obscurcit un peu plus chaque année.Article réservé à nos abonnés

Lire aussi** De retour à l’université, la lassitude des enseignants-chercheurs face à la « gestion de la pénurie »

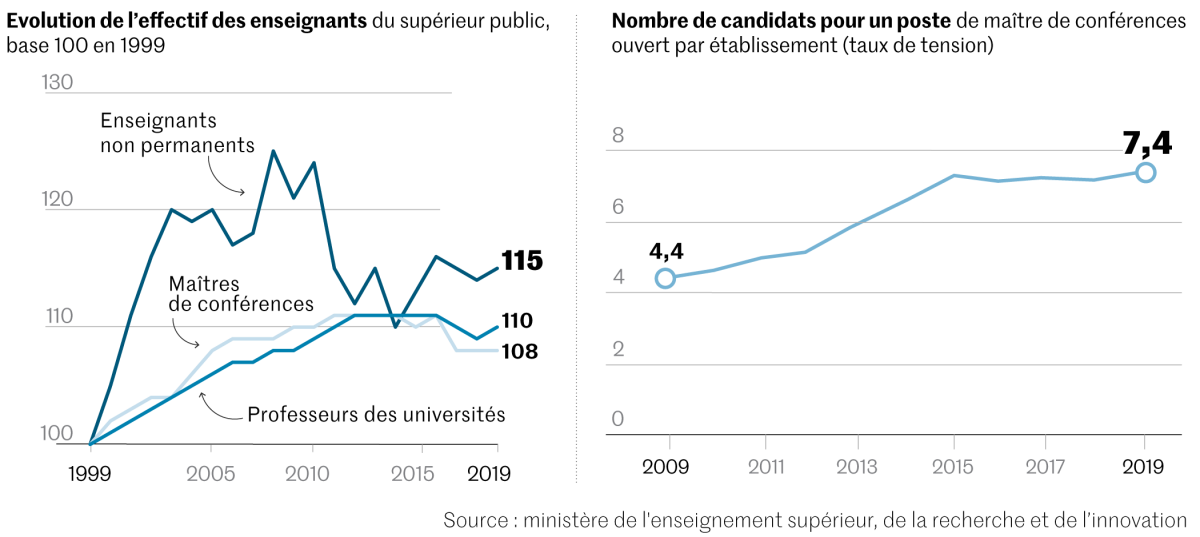

Alors que les effectifs étudiants ne cessent de croître, le nombre de postes de maîtres de conférences ouverts à candidatures a été divisé de plus de moitié en l’espace de dix ans. On ne comptait que 1 070 postes en 2019 contre 2 216 en 2009. Malgré une diminution constante des cohortes de docteurs, la compétition est rude : 7,4 candidats en moyenne pour un poste (contre 4,4 il y a dix ans), et un taux de réussite aux concours pour ces postes passé de 21 % à 13 %, selon une étude de la Conférence des praticiens de l’enseignement supérieur et de la recherche.

La tension est particulièrement forte en sciences humaines et sociales – certaines sections ne proposent plus qu’une dizaine de postes par an sur toute la France –, mais la problématique touche aussi les sciences et technologies, avec une baisse de 60 % des postes publiés en dix ans.

Recrutement limité

Deux phénomènes expliquent cette situation. D’un côté, le passage à l’autonomie des universités et l’allongement de la durée des carrières, avec la réforme des retraites de 2010, « qui poussent les établissements à se serrer la ceinture et à limiter leurs recrutements de fonctionnaires », pointe Julien Gossa, coauteur de l’étude et enseignant-chercheur en informatique à Strasbourg. De l’autre, une augmentation limitée de la dépense publique consacrée aux universités.

Cette dégradation maintient les docteurs en situation de précarité durant de longues années avant l’hypothétique titularisation, qui survient en moyenne à 34 ans. Soit environ cinq ans après la soutenance de thèse. Au milieu : un sas de contrats courts, de périodes d’inactivité et de vacations – ces dernières sont généralement payées par tranches de six mois, parfois plus. « Des docteurs reviennent chez leurs parents à plus de 30 ans, car ils ne peuvent plus payer le loyer », déplore Déborah Chéry, vice-présidente de la Confédération des jeunes chercheurs.

Eva Ternon, docteure en océanographie depuis 2010, a longtemps enchaîné les petits contrats, entrecoupés d’inactivité. « Je tournais autour de 1 700 euros net, à peine 1 000 euros quand j’étais au chômage. » Il y a cinq ans, la chercheuse a décidé de s’autofinancer avec des dépôts de projets – elle vient d’obtenir une bourse européenne pour étudier une microalgue toxique qui sévit en Méditerranée. Mais, après onze ans à se porter candidate sur des postes fixes, elle doit encore demander à un titulaire d’être prête-nom pour déposer ses projets.Article réservé à nos abonnés

Lire aussi*** Quand des doctorants jettent l’éponge

A l’horizon des dix prochaines années, la loi de programmation de la recherche (LPR), promulguée en décembre 2020, prévoit 25 milliards d’euros supplémentaires à la recherche. De nouveaux postes d’enseignants-chercheurs sont prévus, notamment sous la forme de « chaires de professeur junior » : des contrats de trois à six ans, suivis en principe d’une titularisation. Une soixantaine de ces chaires devraient être ouvertes au titre de l’année 2021, au regret de certains syndicats qui jugent ces nouvelles voies d’accès trop précaires. « Il y a de plus en plus, chez les permanents, un sentiment de honte de ne pas arriver à proposer des conditions de travail correctes aux plus jeunes. On est dans une mécanique de désengagement », prévient Julien Gossa.

« A 37 ans, je commence à trouver mes limites. C’est presque un échec après tant d’efforts investis », témoigne Eva Ternon, docteure en océanographie

Pour continuer leur recherche, nombre de docteurs décident de s’expatrier, à l’image de la lauréate du prix Nobel de chimie 2020 Emmanuelle Charpentier. Un jeune chercheur diplômé en 2014 sur trois occupait ainsi un poste à l’étranger trois ans après l’obtention de son doctorat.

La décision n’a pas été facile à prendre pour Pauline Delahaye, 30 ans : toute sa famille est en France, et son conjoint, militaire, ne pourra pas la suivre. Cette docteure en sciences du langage, spécialiste de zoosémiotique, déjà reconnue par ses pairs, s’est envolée en septembre pour l’Estonie, où un laboratoire lui a proposé un contrat. « J’ai beaucoup donné à la recherche française : des années de travail acharné, des monceaux d’articles, de séminaires produits gratuitement… Mais c’est un pays sans avenir pour les chercheurs », tranche-t-elle.

Expatriation ou reconversion

Ce même constat a poussé la chercheuse en épidémiologie Emilie Courtin à émigrer il y a plus de dix ans à Londres, puis à Harvard. Là, elle a découvert « une recherche sous stéroïdes, certes imparfaite, mais avec des moyens pour travailler ». La Française de 37 ans a désormais un poste confortable à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. « Ce n’était pas mon plan de carrière de vivre à l’étranger, mais je n’aurais pas exercé le même métier en France. »

D’autres finissent par abandonner. Comme Lucile Veissier, qui a soutenu sa thèse de physique en 2013 et s’est reconvertie dans le journalisme scientifique cinq ans plus tard : « Je n’avais plus la force, plus l’envie de tout sacrifier, sans perspectives d’avenir », confie-t-elle. Dans un pays où le doctorat manque encore de reconnaissance hors du monde académique, ces thésards doivent parfois « prendre des jobs sous-qualifiés, parfois en dehors de leur domaine : un gâchis monumental », estime Julien Gossa.Article réservé à nos abonnés Lire aussi « La dépense par étudiant est en baisse, c’est un choix politique »

Eva Ternon, elle, se donne encore un an pour décrocher un poste, sans quoi elle arrêtera. « Avec deux enfants et à 37 ans, je commence à trouver mes limites. C’est presque un échec après tant d’efforts investis. » Surtout qu’elle ne se voit pas tellement dans les grosses industries où l’emmène son expertise scientifique. « Moi qui ai toujours fait de la recherche dans la protection de l’environnement… Ethiquement, ce sera difficile. »

Alice Raybaud

*Les raisons du déclin de la recherche en France

Dépassée par ses concurrents en termes de productivité scientifique, la France voit son modèle miné de l’intérieur, dessinant une trajectoire qui l’éloigne toujours plus de son rang historique.

Publié hier à 01h16, mis à jour à 10h06

Temps de Lecture 14 min.

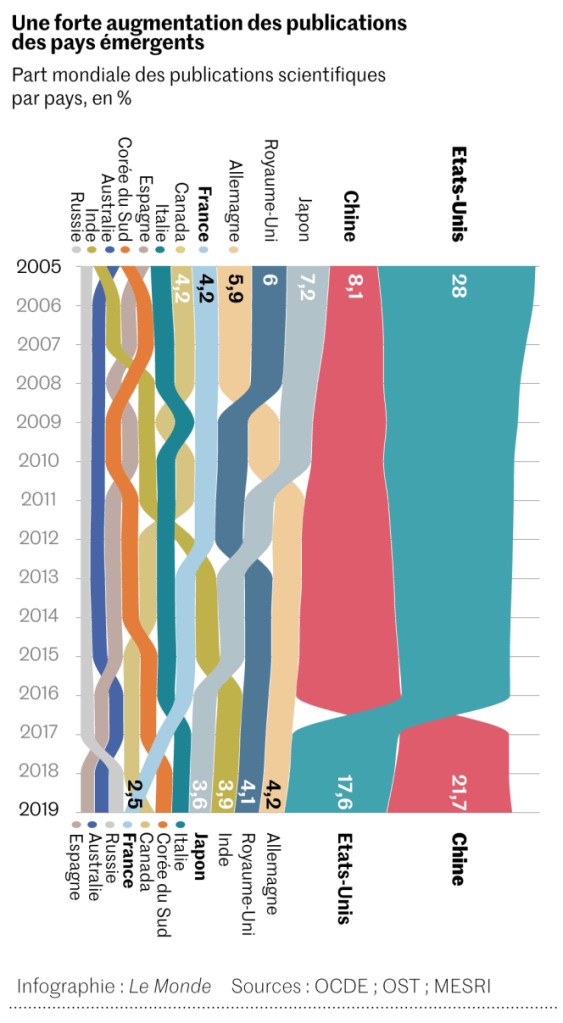

Non seulement l’Australie n’achètera pas de sous-marins à la France, mais en plus, ses chercheurs sont sur le point de passer devant les nôtres en termes de productivité. C’est ce qui ressort des premières données provisoires sur l’année 2020, communiquées par l’Observatoire des sciences et techniques (OST) au Monde, portant sur le volume des publications scientifiques nationales.

En 2017, l’Italie était passée devant la France, qui se retrouve désormais à la limite d’être exclue du top 10 par le Canada, l’Espagne et l’Australie, alors qu’elle en était sixième en 2009. « Décrochage rapide depuis quinze ans », écrivaient, pour qualifier la situation française, les auteurs d’un des rapports destinés à nourrir la loi de programmation pour la recherche (LPR), votée fin 2020. Celle-ci était censée stopper l’érosion mais elle a surtout réveillé les contestations d’une communauté scientifique doutant de l’intérêt des réformes structurelles, qui depuis 2005 accompagnent ce décrochage. Même si corrélation n’est pas causalité.

Et derrière le flétrissement du prestige français, en termes de publications, de moyens financiers, de salaires, des fractures apparaissent au sein même de la communauté scientifique nationale, entre laboratoires riches et pauvres, vedettes et secondes lignes, titulaires et précaires… signant la fin de l’exception du modèle français dans le paysage mondial.

A l’occasion des 10 ans du supplément « Science & médecine », nous avons voulu, pour paraphraser Condorcet, tenter l’esquisse d’un tableau des fractures scientifiques qui traversent le pays des Lumières.

Une productivité en baisse

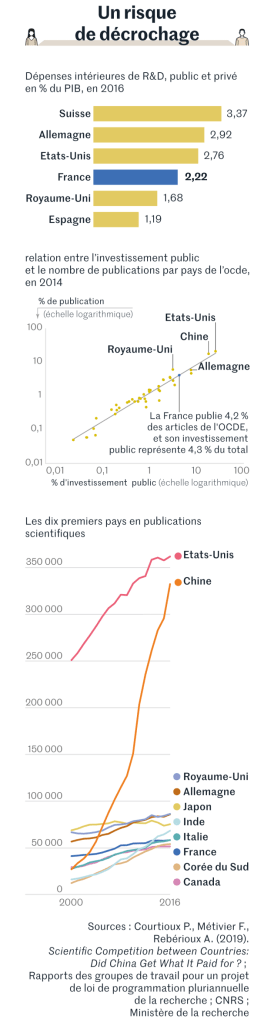

Certes, la France, avec 1 % de la population mondiale et plus de 2,5 % de la production d’articles scientifiques (sur plus de deux millions), « fait partie des pays les plus intensifs en recherche », comme l’indique l’OST dans son dernier rapport. Mais « elle bouge moins vite que le monde », rappelle Frédérique Sachwald, sa directrice. Si bien que sa part ne cesse de décroître et son rang de baisser. Pire, si elle est encore dans les dix pays qui publient le plus, elle n’est que seizième sur un indicateur de qualité élaboré par l’OST qui prend en compte le centile des publications les plus citées, derrière la Belgique, la Suisse ou le Danemark.

Les domaines dans lesquels elle publie le plus sont l’étude du passé humain, les maths et les sciences de l’Univers, quand ses points faibles se retrouvent en chimie et en ingénierie des procédés.

Mais comme il y a toujours une manière de voir le verre à moitié plein, le classement international du groupe de recherche espagnol SCImago, à partir du nombre de publications, place le CNRS comme seconde institution de recherche au monde, devant Harvard et derrière l’Académie des sciences chinoises.

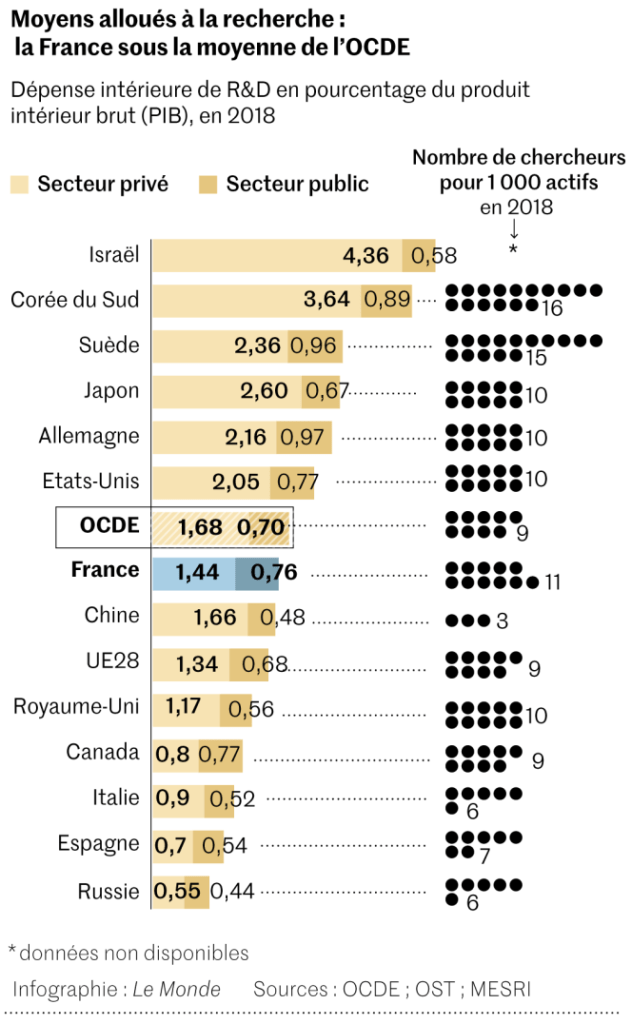

Des moyens dans la moyenne

Depuis 2000, l’Union européenne s’est fixé comme objectif d’atteindre des dépenses, publiques et privées confondues, équivalentes à 3 % du produit intérieur brut (PIB). La France n’est qu’à 2,2 %, en baisse légère et régulière depuis 2013. L’Allemagne est à plus de 3 % quand la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est à 2,38 %. De plus, si on se concentre sur la part publique de ces dépenses, avec moins de 0,8 % du PIB, la France se situe au dixième rang de l’Union européenne.

« On se fixe comme objectif d’atteindre la moyenne de l’OCDE, mais ce n’est pas assez ambitieux. La France mérite d’être dans le peloton de tête », insiste Serge Haroche, Prix Nobel de physique en 2012. Son collègue au Collège de France, l’oncologue Hugues de Thé, déplore aussi la situation des sciences du vivant : « L’Académie de médecine rappelait que seulement 17 % des financements publics vont à la santé et aux sciences biologiques, alors que c’est 30 % à 50 % au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis. Le sous-financement est aigu. »

Comme beaucoup, ces chercheurs espéraient que la LPR réduise ces écarts. Elle prévoit qu’en 2030, le budget public de recherche soit 5 milliards au-dessus de 2020, soit une hausse de plus de 30 %. « Un effort sans précédent depuis la seconde guerre mondiale », selon la ministre Frédérique Vidal, qui le rappelait encore sur BFM Business le 13 septembre. Un enthousiasme tempéré lors du débat parlementaire, les sénateurs estimant qu’avec l’inflation, cela ne ferait qu’un milliard de plus en euros dits constants.

En outre, le syndicat SNCS-FSU rappelle qu’une telle hausse a déjà été enregistrée entre 2000 et 2010, ou entre 2005 et 2015 par exemple. « C’est au budget de 2020 qu’il manque 5 milliards pas à celui de 2030 », écrit le syndicat. L’effort de la LPR correspond à environ 500 millions supplémentaires chaque année, en ligne avec les efforts précédents.

La France ne peut même pas compter sur ses entreprises pour atteindre ses objectifs car leur contribution est aussi inférieure à celle de ses voisins. Même l’aide fiscale du crédit impôt recherche, qui dépasse les 6 milliards d’euros (environ deux fois le budget du CNRS), n’a « pas d’effet significatif établi en ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises », selon la dernière évaluation de France Stratégie, qui ne voit d’effets que sur les PME.

L’espoir de se rapprocher d’un ratio de 3 % du PIB consacré aux dépenses de recherche viendra peut-être de la pandémie de Covid-19. En 2020 et 2021, le PIB aura baissé et divers plans d’investissement – sur les technologies quantiques (1 milliard sur 5 ans), sur l’intelligence artificielle (665 millions sur 4 ans), en santé (7 milliards d’ici à 2030) – ont été lancés, gonflant la dépense publique. Ces deux évolutions opposées devraient augmenter mécaniquement ce ratio. Mais beaucoup de pays devraient bénéficier du même trompe-l’œil.

Des salaires « indignes »

Pour préparer la LPR, un groupe de travail avait délivré un constat sans appel. En France, le salaire d’entrée se situe à environ 63 % du salaire des chercheurs des pays de l’OCDE. « Indécent », sinon « indigne », avaient même écrit les rapporteurs.

« Je vois bien, en étudiant les dossiers pour le grand prix de la Fondation Bettencourt-Schueller, que les candidats travaillant à l’étranger ont trois fois plus de moyens pour leurs projets de recherche que ceux qui travaillent en France ! », souligne Hugues de Thé, également président du conseil scientifique de cette fondation.

Lire aussi ****Regarder les Lumières « en face »

La LPR tente de corriger ces écarts avec une revalorisation des primes, que même les syndicats les plus critiques qualifient de « sans précédent », équivalente à environ 2 % par an. L’effort absorbera chaque année environ 20 % des 500 millions de budget supplémentaire. « C’est insuffisant et cela permet juste de ne pas perdre en pouvoir d’achat, comme c’était le cas ces dernières années à cause du gel du point d’indice et des salaires de la fonction publique. Ce n’est pas un rattrapage », rappelle Boris Gralak, secrétaire général du SNCS-FSU. « Et les primes qui peuvent sembler substantielles, de plus de 6 000 euros annuels en 2027, restent quand même en dessous des 40 000 euros d’autres fonctionnaires de la même catégorie », complète son collègue Patrick Monfort. Ces augmentations, promet le ministère, permettront qu’aucun salaire de chercheur ne soit inférieur à deux smic.

Des équipements vieillissants ou trop rares

Un épisode illustre un autre décrochage national, celui des équipements. Alors que la France était pionnière en 2015 sur les cryo-microscopes électroniques, une technique qui permet d’étudier la configuration des protéines dans l’espace, sa recherche publique ne dispose que de deux de ces appareils quand l’Allemagne en a près de trente et l’Angleterre plus de vingt. Cinq ans après que la communauté concernée avait formulé ses vœux, elle a obtenu partiellement gain de cause début 2021, pour la moitié de ce qui lui semblait nécessaire. Trois cryo-microscopes devraient être achetés à partir de 2022.

Lire aussi La cryo-microscopie, miroir grossissant du décrochage de la recherche française

La situation n’est guère meilleure pour les sondes atomiques tomographiques, qui servent à percer les secrets des matériaux. « Depuis plus de trois ans, nous n’arrivons pas à renouveler cet équipement qui est utilisé par les trois quarts du labo. En France il n’y en a que trois et aucun de nouvelle génération. En Allemagne, il y en a vingt », indique Jean-Luc Autran, directeur de l’Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence. C’est pareil pour les microscopes électroniques de pointe qui sont en fin de vie. »

Et quand bien même ces équipements, à plusieurs millions d’euros l’unité, seraient achetés, souvent en impliquant les budgets des régions ou de l’Union européenne, il resterait la question des frais de fonctionnement, du personnel à former et à garder pour ses tâches particulières.

Une recherche à deux vitesses

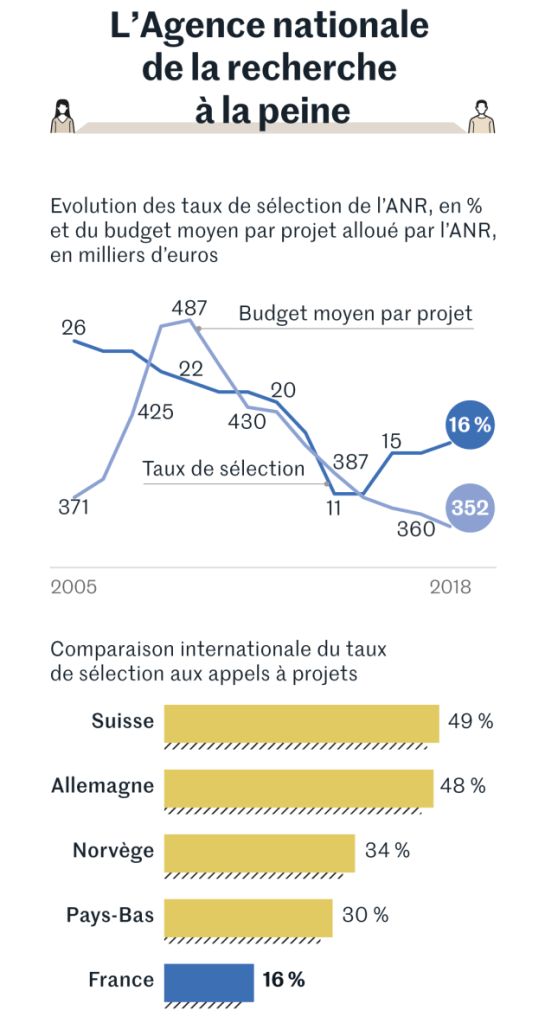

Si la France s’éloigne de la tête de la recherche mondiale, cela masque aussi de profondes disparités en son sein, entre les laboratoires bien dotés et les autres. Rappelons l’origine de ces disparités. L’argent provient essentiellement de deux sources. D’une part, des crédits dits compétitifs, attribués sur appel d’offres lors desquels les chercheurs défendent leurs projets auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ou des programmes-cadres européens, ou des régions. D’autre part, des crédits récurrents, attribués directement aux organismes de recherche et aux universités (en plus des salaires) pour soutenir leurs équipes. « Cette part est essentielle car elle assure le fonctionnement régulier d’un laboratoire et permet aussi d’explorer des voies originales », rappelle Alain Aspect, professeur d’optique quantique à l’Ecole polytechnique et à l’Institut d’optique.

Mais cette source se tarit en France au profit de la première. « Il est économiquement absurde de créer des laboratoires ou d’employer des scientifiques sans leur donner les moyens minima de fonctionner », écrivait le premier groupe de travail sur la LPR en 2019. Pourtant l’absurdité persiste. Même un nouveau recruté, après un parcours pourtant très sélectif, doit encore batailler pour avoir les moyens de travailler, et passer par un guichet compétitif où il avait, ces dernières années, moins d’une chance sur six d’être retenu.

La LPR prévoit un nouveau dispositif, dont les décrets d’application ne sont pas encore sortis, destiné à environ 300 jeunes chercheurs qui recevront 200 000 euros sur trois ans. Ainsi qu’une hausse des crédits de l’ANR pour augmenter le taux de succès des demandes de crédits pour atteindre 30 % en 2027.

« Il y a toujours eu des inégalités entre laboratoires. Qu’il y en ait de mieux dotés que d’autres n’est pas le problème. Le problème est qu’il y a des gens qui n’ont plus rien pour aller en conférence, prendre des étudiants… », constatait, dans le Mondedu 14 octobre 2019, Patrick Lemaire, président de la Société française de biologie du développement, directeur de recherche au CNRS et cofondateur du mouvement contestataire Science en marche en 2014.

Notre enquête***** : Le blues des chercheurs français

Ce fonctionnement structurellement inégalitaire sera amplifié par la LPR. L’ANR absorbe plus du quart des 472 millions de crédits supplémentaires pour 2022 quand la centaine d’universités et organismes de recherche auront un peu moins que cette somme, 127 millions, à se partager entre eux, pour donner un peu d’air à leurs laboratoires, qui souvent n’en voient pas la couleur. « Mon laboratoire a préféré utiliser une partie de sa dotation pour changer des fenêtres car le budget de rénovation reçu par l’université du plan de relance ne le prévoyait pas », note fataliste Boris Gralak.

Une autre exception en péril

« La force de notre système de recherche, ce sont les postes de titulaires », rappelle David Chavalarias, directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Ile-de-France. « Ce statut de fonctionnaire, obtenu plus jeune que dans beaucoup de pays, permet de se lancer dans des recherches à long terme et est un avantage indéniable de notre système », confirme Hugues de Thé. Mais cette exception, reconnue à l’international et qui attire des chercheurs étrangers, est menacée par la baisse de tels postes. Au CNRS, le nombre de recrutements a diminué de 40 % en dix ans, passant de 400 en 2010 à 242 l’an dernier. A l’université, en 2019, 1 070 postes ont été ouverts contre 2 216 dix ans plus tôt. L’âge moyen d’obtention de ces postes ne cesse d’augmenter, atteignant 34 ans.

Pourtant, globalement le nombre de chercheurs augmente. Ce paradoxe français n’en est pas un car, parmi ces personnels, tous ne sont pas titulaires. 30 % sont des contractuels, recrutés pour des temps courts, souvent liés à des projets sur appels d’offres.

Cela n’est pas sans conséquence. Plusieurs études ont montré les effets de cette précarité sur la qualité de vie, la qualité du travail, l’exclusion des femmes ou les risques psychosociaux induits. Sans compter que les chercheurs titulaires se voient contraints d’ajouter à leur activité celle de recruteur et de spécialiste en ressources humaines. « Et gérer cette précarité commence aussi à peser sur les titulaires », rappelle Claire Lemercier, historienne, directrice de recherche CNRS à Science Po.

Lire aussi La Chine s’est imposée en acteur majeur de la science mondiale

« Nos conditions se dégradent, on a toujours la fibre, mais on perd de plus en plus le plaisir », note David Chavalarias. « Certes il y a encore de la passion, mais on transforme notre activité en une autre d’une autre nature. Je ne reconnais plus le système que j’ai connu », complète Jean-Luc Autran. Nombreux sont leurs collègues qui décrivent une situation morose dans les laboratoires, qui s’accompagne de démissions, de réorientations…

Ces difficultés du métier finissent par repousser les jeunes. En 2019, il y avait 8 % de doctorants inscrits en moins par rapport à 2013, selon le dernier état des lieuxdu ministère. « Conditions de travail très dégradées, très peu de débouchés, on ne facilite pas l’entrée dans ce métier ! C’est triste de voir de si bons dossiers ne pas aboutir », essaie de plaisanter Tamara Ben Ari, chercheuse à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

La fin du labo à la française

Une autre exception française est en train de disparaître : le « laboratoire », ce collectif dans lequel plusieurs chercheurs peuvent collaborer, travailler sur un équipement commun, échanger des idées, épaulés de techniciens et d’ingénieurs aux compétences solides et diversifiées… Place au modèle anglo-saxon où un chef d’équipe, après un appel d’offres, ramène les crédits qui vont financer quasiment de A à Z équipements et ressources humaines. « On discute moins de science entre chercheurs de différents projets avec ce système et les étudiants reçoivent moins de stimulations intellectuelles. Et ce nouveau modèle n’a pas tué le mandarinat qu’il était censé faire disparaître », liste Alice Lebreton, biologiste (Inrae) à l’Ecole normale supérieure (ENS) et chroniqueuse pour le supplément « Sciences et médecine ».

« Le sens du collectif se perd. J’ai vu des chercheurs français ayant bénéficié d’une bourse du Conseil européen de la recherche, changer de laboratoire et partir avec leur budget alors que les anciens collègues les avaient aidés pour consolider leur dossier. On doit maintenant gérer ces comportements de vedettes », regrette Jean-Luc Autran. Il faut dire qu’une telle bourse ERC [European Research Council] va de 1,5 million à 2,5 millions d’euros pour cinq ans, alors qu’un soutien de l’ANR est d’environ dix fois moins pour trois ans, ce qui reste dix fois plus que la dotation d’un petit laboratoire…

Dans ce paysage divisé, une chose semble rassembler, et qui est souvent un autre trait français, c’est la charge administrative trop grande qui incombe aux chercheurs. « C’est un déferlement. Avant, la priorité pour un étudiant était de savoir quelle était la bonne question scientifique, maintenant c’est de savoir comment on doit acheter des réactifs. La créativité et la liberté sont entravées par cette bureaucratie. On nous demande de courir avec un boulet aux pieds », peste Hugues de Thé. « Il y a besoin de simplification. La multiplication et la complexification des procédures exigent trop de temps des directeurs de labos », complète Alain Aspect.

Lire aussi Recherche française : de la contestation à l’émancipation, les labos s’organisent

Si ce constat est partagé, les explications sont plurielles. Une partie des raisons sont à chercher du côté de la multiplication de diverses procédures réglementaires, mais beaucoup de ces charges supplémentaires sont liées à la multiplication des guichets de financement et à la baisse des personnels dits de soutien : gestionnaire, secrétaire, techniciens… En 2011, il y avait 6 personnels de soutien pour 10 chercheurs, et moins de 5 en 2018.

En fait, un tel fonctionnement et ses évolutions sont cependant assumés par une partie de la communauté scientifique, souvent celle qui bénéficie des programmes compétitifs dits « d’excellence », par opposition au « saupoudrage », qui désigne péjorativement les crédits de base. « Pour moi, le milieu de la recherche est par nature inégalitaire, comme le sont tous les milieux de haut niveau : le sport est inégalitaire, la grande cuisine est inégalitaire, le cinéma aussi », expliquait Antoine Petit, président du CNRS, au média en ligne The Meta News en janvier 2020, après avoir essuyé des critiques à la suite d’une déclaration évoquant un processus darwinien d’élimination des projets.

« Je n’aime pas trop cette expression moderne de l’excellence car elle ne parle pas de la qualité de la science mais d’une culture dans laquelle la lumière est surtout mise sur un faible pourcentage de chercheurs et de laboratoires, alors que les autres sont tout aussi importants », rappelle Wiebke Drenckhan, physicienne (CNRS) à l’Institut Charles-Sadron à Strasbourg et chroniqueuse pour le supplément « Science et médecine ».

Face à de telles différences, rallumer les Lumières passera par une clarification des valeurs, des objectifs et des moyens à assigner à cette activité scientifique, à laquelle la France a tant contribué.

Ce article a été amendé concernant la baisse des recrutements au CNRS, qui a été de 40% entre 2010 et 2020, et non de 60% comme indiqué par erreur.

David Larousserie

**De retour à l’université, la lassitude des enseignants-chercheurs face à la « gestion de la pénurie »

Chaque année, le nombre d’étudiants augmente, mais les moyens ne suivent pas. Les enseignants observent, impuissants, la détérioration des conditions de travail et d’études.

Par Jessica Gourdon, Marine Miller et Léa IribarnegarayPublié hier à 07h00, mis à jour à 07h38

Temps de Lecture 9 min.

C’est tout juste la rentrée, mais la voilà déjà essoufflée. Oriane Petiot, 32 ans, est pourtant agrégée d’éducation physique et sportive (EPS) : l’endurance, elle connaît. Au printemps, elle a démissionné de sa fonction de responsable pédagogique de la licence 1 du département sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de l’université Rennes-II. Comme la totalité de ses collègues.

Habituellement, ce sont eux qui organisent la scolarité des étudiants. Mais cette année, ils ont refusé de préparer les emplois du temps et les groupes : la rentrée est donc reportée, pour le moment, au 4 octobre. « Aujourd’hui, personne ne veut me remplacer pour remplir cette mission : il faudrait être fou pour accepter. » La normalienne endossait seule la responsabilité des 650 étudiants de première année. Son unité de formation et de recherche (UFR), particulièrement sous-dotée, compte quatre membres du personnel administratif et 60 enseignants titulaires pour 2 800 étudiants. Soit un professeur pour 44 étudiants. A l’échelle nationale, on dénombre un titulaire pour 35 étudiants en Staps. Et un pour 17, toutes filières confondues.

Un rythme « monstrueux »

D’où, à Rennes-II, une « impression de bricoler en permanence » qui s’est répercutée sur la santé des enseignants, et sur la qualité de la formation. « On a des collègues qui craquent, avec des cas de burn-out sévères, raconte Oriane Petiot. On n’a pas les forces vives pour faire face collectivement. On gère la masse, c’est l’usine en permanence. » Elle décrit un rythme « monstrueux » : les mails le jour et la nuit, la gestion des salles et des emplois du temps, la formation des vacataires, la répartition des groupes de langues, le remplacement des congés maladie, l’annulation de certains cours faute d’enseignants disponibles… En 2020, Oriane Petiot a renoncé à une partie de son congé maternité et cumulé 160 heures supplémentaires, en plus des 384 heures prévues dans son statut. « J’ai fait double service, avec mon bébé sur les genoux. On est tellement obnubilé par toutes les tâches parasites et organisationnelles que le cœur de notre métier en est complètement altéré. »

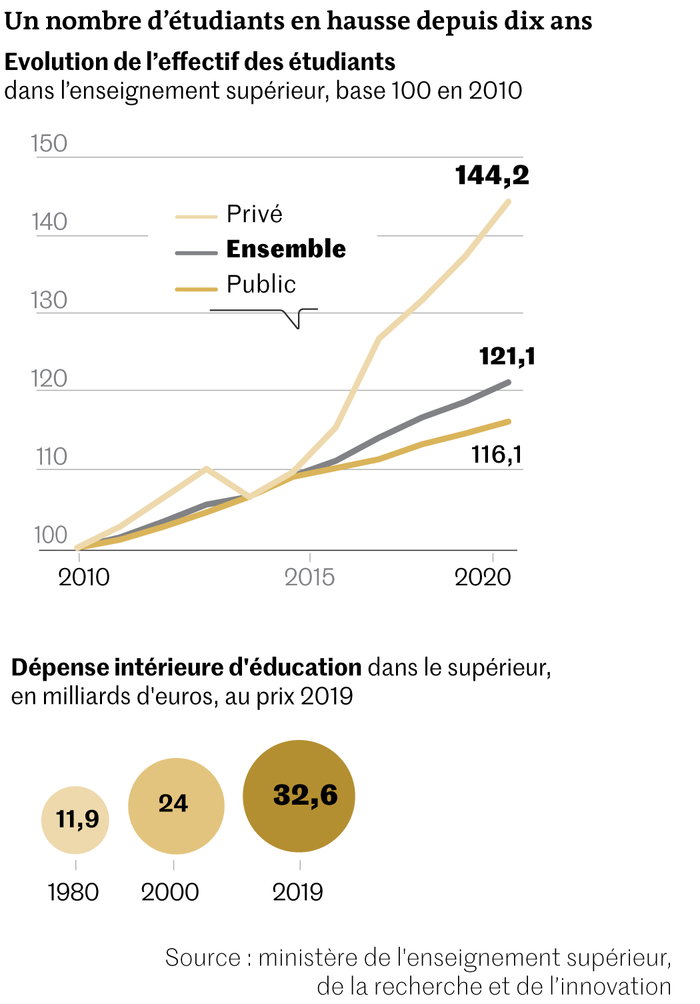

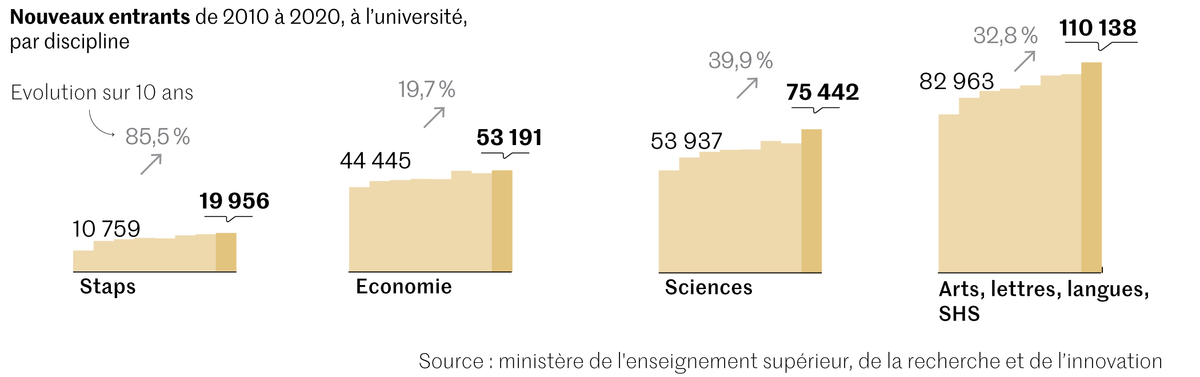

Si elle est exceptionnelle, la situation de ce département de Rennes-II renvoie, avec un miroir grossissant, aux maux structurels dont souffre l’université. Entre les rentrées 2010 et 2020, ces établissements ont vu leurs effectifs croître de 16 %, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur, soit 230 000étudiants à accueillir en plus. Les chiffres de la rentrée 2021 ne sont pas encore consolidés, mais tout porte à croire que la tendance reste la même, en cette année d’exceptionnelle réussite au baccalauréat. C’est en licence que la pression est la plus forte : le nombre d’étudiants a progressé de 20 % en dix ans, et même bien davantage dans certaines disciplines, comme en psychologie ou en Staps, où le nombre d’inscrits en première année de licence a quasiment doublé en dix ans.

Lire aussi « La dépense par étudiant est en baisse, c’est un choix politique »

La dotation que verse le ministère aux universités augmente d’année en année, tandis que des financements supplémentaires ont été apportés grâce à la loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants ou dans le cadre du plan de relance ou des investissements d’avenir. En euros constants, depuis 2010, la dépense publique pour l’enseignement supérieur s’est accrue de 9,7 %. Mais ces efforts budgétaires, de l’avis des universitaires et des gestionnaires interrogés, ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins : absorber l’impact de cette hausse des effectifs en termes d’encadrement, de locaux, d’administration, de suivi des élèves, tout en permettant aux enseignants de continuer leurs activités de recherche et de répondre aux multiples appels à projets. De fait, la dépense moyenne par étudiant de la collectivité publique (11 530 euros) est en baisse : elle a chuté de 7,5 % par rapport à la rentrée 2011.

« Sous respiration artificielle »

L’un des nœuds du problème est humain : le recrutement d’enseignants-chercheurs permanents. Leur nombre stagne (– 1 %) depuis dix ans. Les universités, autonomes, pourraient-elles en recruter davantage ? « Le ministère nous y invite, mais c’est impossible », expose la professeure Georgette Dal, vice-présidente de l’université de Lille, par ailleurs à la tête de l’association des VP-RH, regroupant tous les vice-présidents responsables des ressources humaines dans les universités.

Elle et ses homologues font face à la même problématique : à mesure que leurs personnels progressent dans leur carrière et que celles-ci s’allongent, leur masse salariale augmente. « Chaque année, à Lille, on a 3 millions d’euros en plus, simplement en raison de la progression des salaires liée à l’ancienneté et à l’avancement de grade. On arrive à négocier la moitié de cette somme auprès du rectorat. Pour le reste, on doit se débrouiller. Et donc, la solution c’est de ne pas recruter de nouveaux enseignants », regrette la vice-présidente de ce méga établissement – 70 000 étudiants, 7 000 membres du personnel.

Lire aussi Plus d’étudiants mais pas plus de moyens : à l’université, une rentrée sous tension

« Nous sommes sous respiration artificielle, poursuit-elle. Tributaires des choix budgétaires de l’Etat. » En 2021, elle a reçu 160 demandes de postes. « Et elles étaient toutes justifiées » mais, faute de moyens, seulement 50 postes ont pu être ouverts aux concours, explique-t-elle. Alors il faut se débrouiller avec des contractuels, des vacataires. Mais les vacataires ne peuvent pas tout faire : « Dans certaines disciplines, il est très difficile de trouver des encadrants pour des mémoires, ou mener certains projets pédagogiques », explique Hélène Boulanger, vice-présidente de l’université de Lorraine.

L’autonomie des universités, votée en 2007, permet certes aux établissements de recruter, de dégager plus facilement des ressources propres, par la formation continue, des contrats partenariaux, des fondations… Mais toutes ne jouent pas à armes égales. « Ces ressources sont liées au type de territoire et aux spécificités des établissements. Il est difficile de tabler dessus pour créer des postes de titulaires », poursuit Hélène Boulanger. « Les marges de manœuvre que nous dégageons sont tout de suite absorbées par le gonflement annuel de notre masse salariale. L’autonomie a des effets très positifs, mais dans les faits, c’est surtout la gestion de la pénurie. Il y a un côté usant, et cela se répercute sur le moral de nos personnels. Ils reviennent d’une année Covid difficile, contents de revoir les étudiants, et en même temps, retrouver cette situation, c’est décourageant », commente Hélène Boulanger.

« La France ne traite pas ses enseignants-chercheurs comme elle le devrait »,abonde Manuel Tunon de Lara, le président de la Conférence des présidents d’université. Il estime que « si une partie des enseignants-chercheurs est désabusée, c’est à raison : ils sont moins bien payés, moins bien considérés que leurs homologues étrangers ». Les burn-out d’enseignants-chercheurs, s’ils sont peu recensés, existent. Florence, 44 ans (qui a requis l’anonymat), maîtresse de conférences, en a fait un. Elle s’est absentée pendant plusieurs mois, « épuisée »par ses conditions de travail à l’université. De retour dans son établissement, elle évoque aujourd’hui la « souffrance » de recruter des enseignants contractuels « qui gagnent 44 euros brut de l’heure pour une vacation, ou 800 euros net par mois », et qui effectuent le double de son service d’enseignement.

« Ce cadre est producteur de maltraitances », juge-t-elle. Sans être en souffrance, Philippe Cordazzo, professeur de démographie à l’université de Strasbourg depuis plus de vingt ans, estime que « le métier a changé ». « C’est mécanique : la pression est plus forte et on est aussi beaucoup plus évalués, raconte-il. De 35 copies de TD [travaux dirigés] à corriger, on est passé à 70. Je ne connais pas un seul collègue qui ne travaille pas une partie du week-end et après le dîner, quand les enfants sont couchés. » Alors, pour beaucoup, la recherche devient « une variable d’ajustement ».

Sous-encadrement administratif

Le plus lourd aux yeux de Valérie Robert, qui est maîtresse de conférences en études germaniques à la Sorbonne-Nouvelle, c’est le sous-encadrement administratif. Dans son département (+ 56 % d’étudiants inscrits en quinze ans, – 30 % d’enseignants permanents, d’après ses calculs), elle est responsable à la fois d’une licence et d’un master : « C’est un boulot énorme mais je ne peux pas dire à un étudiant qui a besoin d’un renseignement : “Ciao, j’ai fini ma journée !” On le fait parce qu’on aime le métier. » Les enseignants-chercheurs qui multiplient les CDD faute de poste stable montreront-ils autant de zèle ? Tel est le risque : à force de décevoir une partie des jeunes enseignants en quête de poste, ceux-ci risquent de se désimpliquer du suivi et de l’accompagnement de leurs élèves.

Les conséquences pour les étudiants de cette université à bout de souffle sont visibles. Même si les taux de réussite aux examens en licence ne sont pas affectés – ils sont même en progression depuis quelques années, selon les statistiques ministérielles –, ce sont les conditions d’études qui se dégradent. Des groupes de TD dépassant les 50 étudiants, des emplois du temps baroques, avec des cours le samedi ou le soir faute de locaux disponibles, des enseignants peu disponibles, des cours d’anglais qui sautent…

« À Reims, il est difficile de trouver des vacataires en informatique. Surtout pour 25 euros l’heure de travaux pratiques ! » Hacène Fouchal, enseignant-chercheur

Ces conditions favorisent une sélection indirecte, selon Sébastien Schick, 37 ans, maître de conférences en histoire à Paris-I Panthéon-Sorbonne. « Les très bons étudiants restent au même niveau, mais c’est tout le groupe médian, ceux qu’on pouvait aider à s’améliorer, qui est désormais en chute libre », déplore-t-il. Pour lui, il est clair que « depuis 2010, l’enseignement s’est détérioré ». Dans sa licence, qui « croule » sous les demandes d’inscriptions, les classes de TD sont passées de 25 à 35 étudiants… Mais sans pouvoir accueillir tout le monde. Les premiers arrivés sont les premiers servis. « Ceux qui n’ont pas de place passent leur examen en contrôle terminal et doivent travailler encore plus seuls », témoigne-t-il.

En licence d’informatique à l’université de Reims, à défaut de pouvoir trouver des enseignants, des heures de cours disparaissent. « A Reims, il est difficile de trouver des vacataires en informatique. Surtout pour 25 euros l’heure de travaux pratiques ! Alors, forcément, parfois, certains cours ne sont pas assurés », explique Hacène Fouchal, enseignant-chercheur. Cette année, son département compte près de 500 étudiants de la licence au master – ils étaient 374 quatre ans plus tôt. Et pas un seul enseignant permanent supplémentaire, ils en ont même perdu deux en cours de route.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Enseignants-chercheurs : « Moins il y a de moyens, plus le climat se dégrade, plus la sélection sociale est poussée »

A l’université d’Aix-Marseille, plus de 2 000 heures d’enseignement en mathématiques étaient non pourvues au moment de la rentrée. « J’étais assez surpris que la situation soit aussi catastrophique en maths : on a l’image d’une discipline historiquement privilégiée et même là ça se dégrade, s’inquiète un enseignant vacataire qui a souhaité garder l’anonymat. On va combler les trous comme on peut au premier semestre, mais après ? »

Jessica Gourdon, Marine Miller et Léa Iribarnegaray

***Quand des doctorants jettent l’éponge

Les difficultés de certains thésards se sont aggravées avec la crise du coronavirus. Le nombre de thèses soutenues en 2020 a chuté de 15 %.

Par Léonor LumineauPublié le 25 juin 2021 à 02h23 – Mis à jour le 25 juin 2021 à 08h10

Temps de Lecture 6 min.

Cela fait six mois que Sophie Lorgeré a définitivement arrêté la thèse sur laquelle elle travaillait depuis… six ans. « Psychologiquement je n’en pouvais plus, et avec le coronavirus, c’était trop. Cette période m’a permis de prendre du recul sur un ras-le-bol que je couvais peut-être depuis longtemps », se souvient celle qui préparait un doctorat sur les séries télévisées à Rennes-II.

Difficultés pour accéder à certains terrains, distension du lien avec les équipes, colloques basculés en ligne… La période d’épidémie de Covid-19 n’a pas été facile pour les jeunes chercheurs. Et sans doute découragé les vocations : le nombre d’inscrits en première année de doctorat, toutes disciplines confondues, était en recul de 1,9 % en septembre dernier, avec de fortes différences selon les disciplines (-6 % en sciences humaines et sociales, -14 % en sciences de la terre, mais +3 % en santé et +5 % en chimie).

Surtout, en 2020, le nombre de soutenances de thèse a chuté de 15 % par rapport aux chiffres observés depuis dix ans, selon une note publiée en mai par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. De simples reports d’un an, ou des abandons liés à la crise sanitaire ? Sans doute un peu des deux.

Un indice, toutefois : cette chute des soutenances ne s’est pas traduite par une hausse « mécanique » du volume d’inscrits en doctorat pour l’année 2020-2021. Ce qui laisse penser qu’un nombre plus important d’étudiants ont abandonné leur doctorat en cours de route, estime le ministère. Et ce malgré des aides accordées, sous la forme du prolongement du financement de contrats doctoraux – pour ceux qui en bénéficient.

Perte de sens progressive

Dans sa note, le ministère livre une autre hypothèse, bien connue dans le monde de la recherche : « La baisse des inscriptions [à la rentrée 2020] est observée dans les disciplines où la proportion de doctorants financés pour la réalisation de leur thèse est la plus faible (sciences humaines et sociales, sciences agronomiques et écologiques). Il est donc probable que les doctorants n’ayant pas souhaité se réinscrire en thèse soient ceux n’ayant jamais eu de financement pour la réaliser, ou ceux manquant d’un financement pour la conclure. »

Lire aussi Débat sur la recherche : les étudiants en sciences humaines et sociales, entre colère et désarroi

Pour expliquer l’arrêt de son doctorat, Sophie Lorgeré souligne une perte de sens progressive, renforcée aussi par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui a, selon elle, terni ses perspectives d’emplois. « J’ai compris que je n’aurais pas de travail dans la recherche. Pourquoi, dès lors, me mettre dans une situation si difficile et stressante ? J’en ai eu assez de la compétition, je n’avais plus besoin de la validation d’une institution qui, à mes yeux, est en train de s’effondrer », tacle-t-elle. Non financée et cumulant un poste de professeure vacataire à l’université et des jobs alimentaires, elle souhaitait aussi un emploi stable.

« Le fait d’être restés chez eux durant les confinements, d’avoir eu le temps de sortir la tête du guidon, a peut-être poussé certains doctorants à prendre conscience du fait que ce n’était pas vraiment ce qu’ils voulaient faire », remarque Stéphane Daniele, directeur de l’Ecole doctorale de chimie de Lyon, qui note une petite hausse des abandons en début de parcours. « Les difficultés existaient déjà auparavant, mais la crise sanitaire les a rendues encore plus présentes », observe Marianne Le Gagneur, doctorante en sociologie et créatrice du podcast « Thésard-es », qui a consacré quatre épisodes au sujet de l’arrêt de thèse en début d’année.

Décision difficile

Paul, qui préfère rester anonyme, était pour sa part financé pour sa thèse en informatique et mathématique appliquée à la santé, mais il a perdu le goût du travail : « Il m’était très dur de travailler à distance… Avant il y avait les rencontres, les colloques, et les cours… Et d’un coup, tout a été annulé. Etre seul m’a mis un gros coup au moral. » Le jeune homme explique aussi avoir souffert du syndrome de l’imposteur, mélange d’anxiété et de manque de confiance en soi. « Le Covid-19 a renforcé le stress de certains, d’autant plus qu’on leur demande de plus en plus de raccourcir les durées de thèses », souligne William Gasparini, qui dirige une école doctorale à l’université de Strasbourg.

Reportage : Ces jeunes brillants victimes du « syndrome de l’imposteur »

Encore plus durant la crise sanitaire, la relation avec le directeur de thèse a été primordiale. En cas d’incompréhension ou de tension, « les écoles doctorales ont désormais des procédures de médiation, il ne faut pas laisser la situation se dégrader et en parler », rappelle Bernard Sablonnière, directeur de l’Ecole doctorale biologie-santé de l’université de Lille.

Dans tous les cas, la décision d’arrêter sa thèse est très difficile. « C’est une perte, et il faut être bien entouré », confirme Sophie Lorgeré. Et ce d’autant plus que, en cas de démission, le doctorant n’a pas droit au chômage. Nombre d’entre eux se sentent seuls, voire invisibilisés. « Dans le milieu universitaire, l’arrêt de la thèse est souvent teinté de non-dits. Les concernés cessent de venir au labo, leur engagement se dilate petit à petit, et puis un jour ils disparaissent, et personne ne se pose de question », constate Marianne Le Gagneur.

« C’est un milieu très concurrentiel, tout le monde s’en fiche, il n’y a pas de pot de départ, pas de remerciements. Je n’ai eu qu’un retour au mail que j’ai envoyé à tout le labo pour dire que j’arrêtais », raconte Anne-Laure, ex-doctorante en géographie, qui a stoppé sa thèse à la fin de 2020, et garde un goût amer de cette expérience.

Enquête : Le doctorat, un diplôme qui ne tient pas toutes ses promesses

« Travail de reconnaissance à faire avec soi »

« En France, l’échec est mal vu, alors qu’il devrait être pris comme une expérience, il faut verbaliser les arrêts et les diversités de situations qui y sont liées », estime Xavier Boniface, directeur de l’école doctorale en sciences humaines et sociales de l’université de Picardie. Arrêter sous-entend en effet de faire sur soi-même un travail psychique et émotionnel. « Il est difficile de négocier avec la sensation d’échec, de prendre conscience que, même si on n’a pas soutenu, le travail a été fait, des compétences acquises. Il y a un travail de reconnaissance à faire avec soi », confie Laurence, doctorante en pause depuis deux ans, qui est en train d’« officialiser l’arrêt » avec elle-même, avant de l’annoncer autour d’elle.

Beaucoup de doctorants n’ont en effet pas conscience des compétences – capacité d’analyse, autonomie, esprit critique, rédaction, etc. – acquises pendant la thèse, achevée ou pas. Pour y remédier, certains établissements les accompagnent, une fois le diplôme obtenu mais aussi en cas d’abandon. Comme l’Institut Pasteur, où c’est l’un des objectifs de la mission baptisée « accueil, accompagnement et suivi de carrières des chercheurs », créée en 2013. « Nous les aidons à valoriser les compétences scientifiques et transverses acquises, pour leur montrer qu’il est possible de construire un nouveau projet professionnel après un abandon, que la thèse, même non finie, est une expérience professionnelle valorisable dans d’autres secteurs », explique Mariana Mesel-Lemoine, responsable de la mission.

Le sujet de l’accompagnement est d’autant plus important que, même hors crise sanitaire, les arrêts de thèse sont loin d’être anecdotiques, et concerneraient, d’après des études européennes et américaines, « autour de 30 % à 35 % des doctorants », avance Baptiste Dethier, conseiller scientifique au sein de l’Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques, en Belgique, et auteur d’un rapport sur les arrêts de thèse. Avec cependant de fortes différences selon les domaines de recherche.

En 2010, en France, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur évoquait, au cours d’une évaluation de plusieurs écoles doctorales, un taux moyen d’abandon variant de 5 % en sciences de la vie et en santé à 40 % en sciences humaines et sociales, où les thèses sont moins financées et durent plus longtemps.

Léonor Lumineau

****Regarder les Lumières « en face »

TRIBUNE

Stéphane Van Damme

Peut-on toujours se réclamer des Lumières, alors que celles-ci sont parfois accusées de nous avoir précipités dans l’Anthropocène destructeur. Au-delà des mythes, l’historien des sciences Stéphane Van Damme revient sur leur héritage, complexe et toujours actuel.

Publié hier à 16h30 Temps de Lecture 6 min.

Longtemps les anti-Lumières ont été limités à une pensée conservatrice et réactionnaire. Aujourd’hui, le procès des Lumières s’est indéniablement généralisé, notamment à propos de la faible reconnaissance des femmes savantes, du rejet des savoirs non scientifiques, de la célébration de l’esclavage et des hiérarchies raciales, enfin des débuts de l’Anthropocène. Certes ce n’est pas la première fois que ce procès a lieu : au début du XXe siècle déjà, on a vu, dans l’usage incontrôlé des sciences par les régimes totalitaires, le dévoiement du projet rationaliste des Lumières. Mais, après 1945, de grandes figures scientifiques vont renouer avec l’esprit des Lumières dans le contexte de la guerre froide et solidement arrimer le projet de démocratie libérale aux sciences modernes (y compris parfois contre les démocraties populaires à l’Est et la poussée des indépendances au Sud).

Pour sortir des lectures purement idéologiques, il faut peut-être regarder cet héritage en face, sans triomphalisme ni dénonciations excessives. L’épistémologue et physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, dans la Vitesse de l’ombre (Seuil, 2006), nous met d’ailleurs en garde contre les anachronismes et les projections sur le XVIIIe siècle des sciences des siècles suivants. L’historien Antoine Lilti, dans L’héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité (Seuil, 2019), nous invite à un exercice de lucidité : « Les Lumières ne sont ni une doctrine cohérente ni un mythe fallacieux, mais le geste à la fois réflexif et narratif par lequel, dès le XVIIIe siècle, de nombreux auteurs ont cherché à définir la nouveauté de leur époque. Elles désignent l’espace conflictuel dans lequel les intellectuels ont à la fois pensé l’expérience de la modernité et lutté pour l’approfondir et l’orienter. »

Dès lors comment qualifier aujourd’hui cette rationalité scientifique des Lumières ? D’abord en évitant une approche normative qui lisserait contradictions et tensions. On a en effet longtemps associé les sciences de l’époque des Lumières à une succession d’images d’Epinal : de la découverte de la loi universelle de la gravitation de Newton à la nouvelle classification en histoire naturelle de Carl von Linné, de l’observation du transit de Vénus à la révolution chimique de Lavoisier.

Pluralités de concepts

Au-delà de ces figures héroïques, on insiste davantage sur la réorganisation des savoirs, tirant les leçons de deux siècles d’innovations radicales mais aussi de rêves et d’ambitions impossibles. La thèse de l’unité des sciences a cédé la place à une diversité de pratiques, à une pluralité de concepts, à une multiplicité d’écoles et de lieux. L’association entre Lumières et encyclopédisme a été élargie en se définissant comme un système de circulation des énoncés et des pratiques intellectuelles d’un savoir à un autre. De même, les stéréotypes attachés à la lutte contre l’obscurantisme, à l’universalisme contre les particularismes, à l’idée de civilisation ont été reformulés pour faire place à une mosaïque de projets et de mots d’ordre mobilisateurs (égalité, liberté, tolérance, droit naturel, énergie, civilisation, etc.).

La dimension collective est aussi frappante comme en témoigne une institutionnalisation des sciences des Lumières. A Paris, la création des laboratoires, des observatoires, des jardins botaniques, des théâtres anatomiques, des salles de conférences enregistre une tendance à la spécialisation et à la discussion entre savants. Fort de cette conception ouverte, on voit une volonté de « décentrement » par rapport à ces lieux légitimes. La prolifération de nouvelles formes de sociabilité à Paris (salons, lycées, loges maçonniques, etc.) fait sortir les sciences de leur milieu naturel (laboratoire, académie, université). Si la généralisation des pratiques expérimentales comme le recours systématique à la mesure mathématique vont encourager les sciences physiques et naturelles comme les sciences de la société, dont le concept émerge à la fin du XVIIIe siècle, les cultures empiriques restent prépondérantes et continuent à valoriser l’observation, la collection et le terrain. Cette phase de consolidation de la révolution scientifique s’accommode d’une pluralité d’épistémologies concurrentes et de savoirs vernaculaires qui ne sont pas encore disqualifiés.

Débats contradictoires et critiques

Plus profondément, si les Lumières « se caractérisent par l’intensité de débats contradictoires et critiques », écrit Antoine Lilti, c’est que se met en place un véritable espace public, où les sciences et les techniques ont pu être discutées, non seulement par les savants et les inventeurs, mais aussi par tous les sujets. En plaçant les sciences et les techniques au cœur des sociétés modernes, les Lumières ont valorisé une définition publique, émancipatrice et utile des sciences au service de l’humanité que reflètent la technophilie et l’optimisme rationaliste des encyclopédistes.

En plaçant les sciences et les techniques au cœur des sociétés modernes, les Lumières ont valorisé une définition publique, émancipatrice et utile des sciences au service de l’humanité

L’activité savante des femmes n’est plus invisible ou ne se limite plus à la figure de salonnière. Traductrice, éditrice, « secrétaire », Marie-Anne Lavoisier s’évertue à constituer l’archive vive des expérimentations au laboratoire de chimie de son mari entre 1771 et 1794. De même, l’enracinement des Lumières dans l’espace européen peut nous faire réfléchir dans le contexte d’un monde globalisé où l’Europe a perdu sa suprématie. L’idéal de République des sciences naît sous la plume de Condorcet, sur les cendres de celui de la République des lettres qui avait triomphé à la Renaissance. L’intensification des voyages d’études, la mise en place des correspondances académiques, la multiplication des journaux savants rendent possible une Europe des savoirs, dont les premières histoires des disciplines scientifiques se font l’écho. Mobilité, sociabilité et cosmopolitisme sont en effet au cœur de ces Lumières savantes. Et cette fortification de l’intelligence collective européenne ne signifie pas un repli identitaire mais une ouverture sur les autres traditions savantes venues de Chine ou d’Inde.

C’est ici que l’on voit aussi apparaître l’idée que les sciences sont un marqueur de civilisation. Ce n’est pas pour rien que les grandes ambassades françaises ou britanniques au XVIIIe siècle comprennent des échanges d’instruments scientifiques. Une diplomatie naturaliste se profile. Longtemps eurocentré, le grand récit des Lumières s’accompagne désormais d’une mise en évidence des intermédiaires locaux et des savoirs produits par les esclaves.

En même temps, cette dimension démiurgique des sciences suscite aussi peurs et inquiétudes. Sans parler d’un environnementalisme avant l’heure, de nombreux penseurs des Lumières s’interrogent sur les catastrophes naturelles comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 ou l’épuisement des ressources forestières. Certains physiocrates, comme Pierre Poivre ou Bernardin de Saint-Pierre, envoyés dans l’océan Indien, écriront, avec une sensibilité nouvelle, sur les environnements fragiles des îles. A la fin du XVIIIe siècle, une histoire naturelle du globe émerge même avec Jean-Baptiste de Lamarck et Alexander von Humboldt.

Le projet émancipateur, centré jadis sur l’autonomie critique et la défense des droits, porte désormais sur l’environnement planétaire et esquisse l’espoir de nouvelles Lumières. Corine Pelluchon, philosophe, revient dans son livre Les Lumières à l’âge du vivant (Seuil, 336 p., 23 €) sur ces promesses : « En faisant de l’écologie son nouveau telos, l’Europe peut proposer un projet politique et civilisationnel qui redonne un sens à la notion de progrès et suscite l’adhésion des Européens, mais aussi des autres peuples, montrant par là ce que peut être un universel non hégémonique et un pouvoir n’impliquant pas la domination. » Plus que jamais, l’histoire des Lumières est nourrie des interrogations de notre présent et permet ainsi de revisiter à distance les impensés des sciences modernes.

Stéphane Van Damme(Professeur d’histoire des sciences à l’Ecole normale supérieure (Paris))

*****Le blues des chercheurs français

Par David Larousserie

Publié le 14 octobre 2019 à 18h30 – Mis à jour le 18 octobre 2019 à 17h26

Réservé à nos abonnés

ENQUÊTE

Le gouvernement s’apprête à proposer une programmation pluriannuelle de la recherche publique. Si la mesure répond à une demande ancienne, elle est loin de régler tous les problèmes entravant l’activité des scientifiques.

« On est à l’os ! Des jeunes arrêtent leur carrière, des seniors partent à l’étranger. On recrute, mais pas dans les pays les plus en pointe. » Cette confidence d’un président d’organisme de recherche français sur la situation financière et humaine dans ses propres laboratoires en dit long sur le malaise chez les chercheurs. Il suffit de tendre l’oreille pour que les témoignages affluent, de toutes les disciplines.

Ecoutons-les : « A mon époque, si j’avais dû demander sans cesse des financements, je ne sais pas si j’aurais continué… », nous confiait récemment Serge Haroche, ancien administrateur du Collège de France et prix Nobel de physique 2012. « Je suis déjà désabusée, sept ans seulement après avoir été recrutée au CNRS. Je ne reconnais plus mon métier dans lequel je dois tout faire, de la recherche, de l’encadrement de jeunes, des tâches administratives, de la recherche de financement, des rapports, de la gestion d’équipe… A ce rythme, je ne tiendrai pas », confesse une biologiste. « J’ai failli y passer cet été, à cause d’une infection à la vésicule attribuée au stress. J’avais pas mal de symptômes depuis longtemps que j’aurais dû écouter… mais je n’avais pas le temps », témoigne un astrophysicien, professeur dans une université.

En 2015, un sondage réalisé par l’association Science en marche auprès de 2 000 directeurs d’unités de divers organismes confirmait un malaise général : 70 % d’entre eux estimaient ne pas avoir assez de moyens pour travailler. Le baromètre Educpros, qui interroge des personnels de l’enseignement supérieur, pointait la baisse du taux de satisfaits dans leur travail, passé de 82 % en 2014 à 75 % en 2017.

Lire aussi La communauté scientifique s’émeut de l’amputation des budgets des organismes de recherche

Depuis des années, les syndicats, les instances représentatives comme le « parlement de la recherche », le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ou des associations comme Science en marche (en 2014) ou RogueESR (en 2016) alertent sur la situation dans les laboratoires. Cette année, les sommités de la recherche française et de l’Etat, présidents d’organismes ou d’universités, parlementaires, ministre et même premier ministre ont semblé prendre la mesure de la situation.

C’est en effet Edouard Philippe qui a reçu le 23 septembre les rapports de trois groupes de travail, destinés à l’éclairer sur une future loi de Programmation pluriannuelle de la recherche, annoncée pour 2020, et censée dissiper les malaises.

Il y a, pour les experts consultés, « urgence à agir », pour corriger le « décrochage rapide » ou la « dégradation dans le secteur public de la recherche ». Certaines de leurs propositions, si elles sont suivies, feront consensus, d’autres sans doute moins.

Seront-elles de nature à mettre fin au blues causé par le manque de moyens, de personnel, les faibles rémunérations, et qui parfois se transforme en insatisfaction, en désenchantement, voire en dépression ? Dans l’attente de réponses, tour d’horizon des principaux écueils auxquels se heurtent les chercheurs.

- Le manque de moyens

Il existerait un paradoxe français. Depuis trois ans, le budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est en hausse, d’environ 500 millions d’euros par an. Pourtant, les chercheurs ne voient quasiment pas ces hausses !

Le paradoxe n’en est pas un. D’abord, ces hausses, proches de l’inflation, sur un budget de l’ordre de 25 milliards d’euros, ne concernent pas toute la recherche puisqu’une partie est consacrée à l’enseignement supérieur et à la vie étudiante. En 2019, par exemple, sur les 500 millions supplémentaires, 25 millions irrigueront le fonctionnement des organismes.

Surtout, la masse salariale compte pour une large part des dépenses et réduit donc les marges de manœuvre des laboratoires. Au CNRS, plus de 72 % du budget de 3,4 milliards d’euros concerne les dépenses de personnels.

Globalement, les experts du premier groupe de travail estiment qu’entre 2011 et 2017, la masse salariale a augmenté de 2,5 % quand le budget de fonctionnement a baissé de 1,73 % et les investissements de 0,8 %. On arrive alors à une situation qualifiée d’« absurde » par les rapports remis au premier ministre, à savoir « créer des laboratoires ou employer des scientifiques sans leur donner les moyens minima de fonctionner ».

« Il y a toujours eu des inégalités entre laboratoires. Qu’il y en ait de mieux dotés que d’autres n’est pas le problème. Le problème est qu’il y a des gens qui n’ont plus rien pour aller en conférence, prendre des étudiants… », constate Patrick Lemaire, président de la Société française de biologie du développement, directeur de recherche au CNRS et cofondateur du mouvement contestataire Science en marche en 2014. « Moi-même, si je n’avais pas décroché récemment un contrat, je n’aurais plus rien. Beaucoup d’équipes se sentent fragilisées. »

Alors, devant les restrictions, les chercheurs sont créatifs et bricolent. « Mon laboratoire, pas trop mal doté, fait un peu “banque” pour les autres, mais en toute légalité comptable, pour prêter à des collègues », témoigne le directeur d’un important laboratoire de physique.

Pour mieux comprendre pourquoi l’Etat emploie des gens sans leur donner les moyens de travailler, il faut plonger dans la comptabilité. Il existe deux principales sources de financement. D’une part, la subvention pour service public donnée aux divers établissements et qui, outre les salaires, sert au fonctionnement des laboratoires (équipement, déplacement…). D’autre part, des ressources dites compétitives car attribuées par appel d’offres à divers guichets, dont l’Agence nationale de la recherche (ANR), les régions, les fonds européens mais aussi des fondations.

Comme la première enveloppe sert essentiellement aux salaires, c’est la seconde qui irrigue désormais l’activité scientifique. Tout en suscitant des critiques, car l’équilibre entre les crédits dits de base et ceux dits compétitifs a été rompu depuis une quinzaine d’années au profit des seconds, notamment avec la création de la plus importante de ces sources sur appel d’offres, l’ANR. Or les chercheurs estiment que ce type de crédit finance plutôt des recherches sur objectifs, alors qu’un budget récurrent permet des recherches plus risquées et exploratoires. « En crédits de base, on reçoit à peine 600 euros par an par titulaire. Notre équipe de six a décidé de les mutualiser pour pouvoir continuer des projets », explique une professeure d’université en biologie.

Autre défaut, le taux de succès des chercheurs lors de leur demande de financement à l’ANR a fondu et reste loin de ses homologues étrangers, soit 16 % contre 30 % à 40 % en Allemagne ou en Suisse, malgré une légère remontée depuis deux ans. Dès lors, avec peu d’équipes lauréates, les chercheurs se transforment en chercheurs de fonds.

Ironie de l’histoire, parfois, ces dispositifs d’appels d’offres, censés récompenser « l’excellence », peuvent être détournés. « Nous avons trouvé un effet contre-intuitif des appels d’offres », rappelle Jérôme Aust, chargé de recherche à Sciences Po, dont le travail a porté sur le système des Labex, un label attribué sur appel d’offres. Résultat, certains des Labex étudiés ont choisi de pallier les inégalités financières entre laboratoires au lieu de privilégier l’excellence. Ce chercheur collabore en outre avec la Société française de biologie du développement pour étudier les inégalités dans les laboratoires. L’étude, en cours et non financée, constate déjà que certains ne peuvent plus subvenir au quotidien de leur équipe…

Il y a néanmoins des chercheurs mieux lotis que d’autres. « Le Conseil européen de la recherche (ERC) a été une révolution avec un concept simple : donner de l’argent à un chercheur pour qu’il puisse recruter trois ou quatre post-docs et faire fonctionner son groupe », témoigne Mario Pende, directeur de recherche à l’Inserm à l’Institut Necker Enfants malades et qui a eu deux bourses ERC respectivement de 1,5 million et 2,5 millions d’euros pour cinq ans. Soit bien plus qu’une ANR, qui donne moins de 350 000 euros sur trois ans.

« C’est très bien pour démarrer, et c’est un accélérateur phénoménal, confirme Antonin Morillon, directeur de recherche CNRS, lui aussi deux fois lauréat. Mais la fin du contrat sera un défi. Je la compare souvent à une falaise. Je plaide pour un accompagnement d’un an pour lisser l’arrêt des financements. »

Devant cette pénurie de moyens et cette course aux financements, deux propositions consensuelles émergent : augmenter les crédits de base et ceux de l’ANR afin d’améliorer les taux de succès. La facture, selon le premier groupe de travail, est estimée à 500 millions d’euros pour alimenter directement les laboratoires et de 550 millions à 2 milliards d’euros pour l’ANR.

En fait, l’équation sur les moyens est simple. Un consensus abouti implique qu’un Etat consacre 1 % de son produit intérieur brut (PIB) à la recherche publique. La France dépense moins de 0,8 %. Il manque donc presque 5 milliards d’euros, l’équivalent de moins d’un café par semaine par Français adulte.

- Le manque de personnel

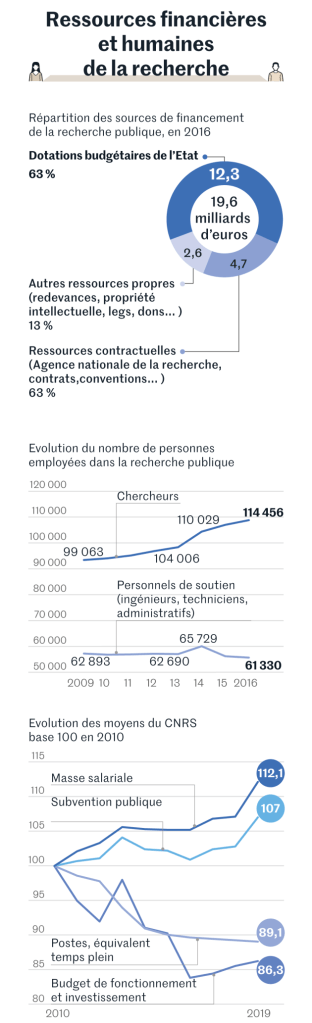

Cette pénurie de moyens et l’apparition des financements compétitifs ont aussi des conséquences sur l’emploi. Un autre faux paradoxe est qu’il y a de plus en plus de chercheurs, mais que les laboratoires manquent de personnel ! En 2016, il y avait ainsi 114 456 chercheurs dans le public, soit 1,6 % de plus qu’en 2009.

Cependant, la hausse masque deux phénomènes. D’une part, la catégorie dite de soutien à la recherche (gestionnaires, secrétaires, techniciens, ingénieurs) est elle en baisse de 0,9 % sur la même période. D’autre part, tous les chercheurs ne sont pas fonctionnaires, et environ 30 % travaillent avec des contrats à durée déterminée (CDD, les post-doctorants).

L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) décompte 43 % de contractuels et le CNRS 22 %. Ces contrats, qualifiés de « précaires » par ceux qui les critiquent, ont permis d’augmenter la main-d’œuvre au détriment des emplois permanents. « Côté permanents, les recrutements de maîtres de conférences ont diminué de 36 % entre 2012 et 2018. Ceux de chargés de recherche ont baissé de 27 % entre 2008 et 2016 », écrivent les rapporteurs du second groupe de travail.

Lire aussi Des pistes pour réformer la recherche publique

Ce qui n’est pas sans conséquence. « Il y a vingt ans, quand j’ai débuté, nous avions trois souffleurs de verre, deux électriciens, un menuisier… C’est fini, se souvient Lorena Klein, ingénieure CNRS à Chimie ParisTech et membre de plusieurs comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT). Il y a aussi moins de personnel administratif, alors les chercheurs et ingénieurs s’occupent de réserver les hôtels ou les billets de train ou d’avion. Mon métier a changé ! »

« Quand je suis arrivé, j’ai dû monter moi-même mon bureau en kit », se souvient une recrue CNRS, pourtant dans un institut bien doté. Même complainte chez un professeur d’université et praticien hospitalier dans une équipe mixte de l’Inserm : « A la création de mon équipe, il y a une quinzaine d’années, nous avions une secrétaire de gestion, partagée avec d’autres équipes. Maintenant, elle est remplacée par une cellule de gestion qui n’est pas sur place. Alors, c’est nous ou les techniciens qui gérons. »

Les experts du second groupe de travail partagent ces constats. « Cette situation conduit à un transfert de charges administratives et techniques vers les chercheurs et les enseignants-chercheurs, oblitérant ainsi leur capacité à se consacrer à leurs missions. »

Mais avant de devenir chercheur-à-tout-faire, encore faut-il avoir un poste. En plus de la nécessité de publier pour présenter un bon CV, la pénurie exerce une pression sur les jeunes. A l’Inserm, en 2019, il y avait soixante postes pour 368 candidats, à l’INRA, trente-sept pour 685 et au CNRS, 250 pour 4 712. L’âge du premier recrutement est de 33 ans.

Au CNRS, la tension s’est aggravée. Etaient ouverts cinquante postes de moins qu’en 2018. Par ailleurs, 12 000 personnes ont signé la pétition de RogueESR, et une centaine de lauréats de bourses européennes ont dénoncé, dans une tribune au Monde, en juin, un « sabordage » de l’organisme – en vain. Le gouvernement a renvoyé d’éventuelles ouvertures de postes à la future loi de programmation.

Lire aussi Le débat sur le recrutement des enseignants-chercheurs est de retour

Les recommandations des groupes de travail sont moins ambitieuses que celles d’autres contributions. Elles demandent à « stabiliser »l’emploi permanent et de le « compléter par des contrats à durée indéterminée [CDI] », alors que d’autres plaident pour une augmentation substantielle des postes de fonctionnaires. Par exemple, les sociétés savantes estiment que les besoins en chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens… se montent à 2 000 emplois supplémentaires par an, pendant cinq ans.

Les syndicats critiquent aussi la précarité et le nombre de contrats courts permis par l’enveloppe des projets sur appel d’offres. Lors de l’assemblée générale du CoNRS, c’est l’un des rares points qui avait fait débat, certains voulant que le recours aux CDD soit exceptionnel, d’autres arguant qu’ils sont nécessaires au fonctionnement des laboratoires. La version finale invite à les « limiter ». « L’emploi permanent est un avantage compétitif de la France. C’est aussi une manière de préserver une recherche plus libre et indépendante que si le poste est précaire », avaient rappelé lors d’une conférence de presse les représentants du CoNRS, le 4 juillet.

Ce débat ancien se complexifie avec les nouvelles recommandations des groupes de travail. Ceux-ci proposent de développer des systèmes de chaires, junior ou senior, ou des contrats de « titularisation conditionnée » (tenure track dans le modèle anglo-saxon), voire des CDI de mission scientifique – correspondant en fait à des CDD.

Outre une prime, les chaires apportent des financements pour recruter des doctorants et post-docs, ainsi qu’un budget de fonctionnement minimal. Pour un « junior », cela équivaudrait à une titularisation conditionnelle : à l’issue du contrat de chaire, un poste permanent pourrait lui être attribué. Pour un « senior », le dispositif servirait à attirer des « chercheurs de grande réputation internationale ». Le CDI de mission est un contrat qui s’arrête à la fin du projet ou de son financement, comme cela existe pour certains établissements à « caractère industriel et commercial » (Andra, CEA, Ineris…).

Même si ces « innovations » ne seraient qu’expérimentales ou limitées en nombre, le syndicat national des chercheurs, SNCS-FSU, par exemple, s’y oppose. « Aucun syndicat ne veut de ces tenure tracks à la française. Pourquoi faire un système de chaire junior au lieu de donner les moyens pendant trois-quatre ans à tous les recrutés ? Pourquoi introduire des différentiations entre chercheurs ? C’est une façon de ne pas augmenter les moyens », tranche Patrick Monfort, le secrétaire général du syndicat.

- Maigre salaire

Longtemps, la question du salaire est restée secondaire dans les revendications des chercheurs. Les temps changent.

« Le salaire n’est pas honteux, mais par rapport au niveau d’études, c’est dur. A l’étranger on se moque de nous, explique une jeune recrue en physique au CNRS qui s’attend à perdre 600 à 900 euros mensuels par rapport à son emploi de post-doc au Royaume-Uni. D’ailleurs, j’ai choisi la province plutôt que Paris pour ces raisons. »

« Le coût de la vie augmente et pas les salaires. A Paris, avec mon mari chercheur aussi, on ne peut pas acheter un logement. Ça commence à bien faire, on travaille beaucoup, soir et week-end. On nous demande de plus en plus, sans compensation », témoigne une chargée de recherche du CNRS. « La fin de l’année va être difficile car j’ai dû avancer des frais de mission », complète un professeur d’université, pointant à la fois la faiblesse du salaire et la gestion acrobatique de son laboratoire.

La comparaison avec l’étranger est sans appel, soulignent les groupes de travail : en France, le salaire d’entrée se situe à environ 63 % du salaire des chercheurs des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Au CNRS, un chargé de recherche gagne entre 2 300 et 4 000 euros brut par mois, sans les primes, en fonction de l’ancienneté. A l’Inserm, primes comprises, la rémunération moyenne au recrutement est de 39 600 euros brut par an. « Le constat unanime a été dressé d’un niveau anormalement bas – “indécent” sinon “indigne” – des rémunérations versées en début de carrière », écrivent encore les rapporteurs.

Autre preuve que les écarts avec l’étranger sont importants, les heureux bénéficiaires français d’une bourse ERC, une centaine par an, ont une prime, prise sur le montant de leur bourse, afin d’être autant rémunérés que leurs homologues européens. Un lauréat l’estime, dans son cas, à presque 1 000 euros brut par mois. La pratique s’étend à d’autres dispositifs. Dans le nouvel institut Prairie consacré à l’intelligence artificielle à Paris, la trentaine de chaires comprendra aussi une prime salariale « comparable à celles de l’ERC », mais au montant non communiqué.

« Bien sûr, il y a le salaire, environ le double ici, en Allemagne, et j’ai été aussi surpris de la reconnaissance sociale induite par le fait d’être professeur d’université et docteur. Mon titre universitaire est même marqué sur ma carte bleue ! », note le biologiste Nicolas Gompel, professeur à l’université Louis-et-Maximilien de Munich, qui bénéficie, de surcroît, d’un budget lui permettant d’embaucher deux post-docs.

Le personnel scientifique réalise aussi qu’au sein même de la fonction publique, il bénéficie moins de primes que d’autres secteurs. « Cela explique le fort renouvellement dans les administrations. Les personnes préfèrent partir vers d’autres corps où il y a plus de primes », note Christine Eisenbeis, syndiquée au SNCS-FSU et membre du CHSCT de l’Inria. « J’ai eu du mal à recruter, à cause notamment de la rémunération », indique une ancienne responsable d’un département de mathématiques.

Pour avancer sur le sujet des rémunérations, la marche sera haute. Le second groupe de travail l’évalue à 2,4 milliards d’euros par an. Lors de la remise des rapports, le 23 septembre, le premier ministre Edouard Philippe a estimé qu’« il faudrait du temps et que la priorité serait aux entrants et aux jeunes ».

Lire aussi Recherche : les risques de nouveaux clivages

- Le spectre du risque psychosocial

« Les réformes des dernières années et le manque de financement ont conduit à une forte augmentation du mal-être des personnels de recherche et de la souffrance au travail », écrit le CoNRS dans son constat du 4 juillet, citant l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans les établissements de recherche et d’enseignement supérieur.

De 4 711 en 2017, ils passent à 5 886 en 2018. « Le ministère n’accepte pas ces constats car cela montre qu’il ne fait pas son travail de prévention »,estime Lorena Klein, qui regrette que les risques soient « niés » et qu’on parle plus de « qualité de vie » que de « prévention ». Le CoNRS recommande de « développer (…) des dispositifs efficaces de prévention, d’alerte et de gestion des risques psychosociaux, des situations de souffrance au travail et des situations de harcèlement moral, professionnel ou sexuel ».

« J’aime mon métier malgré les difficultés, mais à un moment j’avais trop de charge de travail, et j’ai dit stop », témoigne un ingénieur de recherche en chimie. « Je sors de trois-quatre ans de dépression après ma nomination comme professeur. J’avais de nouveaux cours à préparer, j’arrivais dans un groupe marqué par des tensions internes, je devais courir après l’argent. Des cas comme le mien, j’en vois plein, témoigne une enseignante dans une grande université parisienne. Depuis un an, ça va mieux, mais j’ai changé ma manière de travailler. »

Difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène. « Les problèmes ont du mal à remonter car on n’ose pas en parler », confie Christine Eisenbeis, citant un extrait d’un rapport de médecine du travail de 2016 d’une université parisienne : « Plusieurs personnes évoquent un stress du fait du travail. Ce sont les personnels des filières pédagogiques et les maîtres de conférences qui se manifestent avec l’impression de s’investir beaucoup sans que cela soit perçu, que cela est vain, déplorant une surcharge et une désorganisation de leur temps de travail. »

Au CNRS, le bilan social de 2016 recensait 955 permanents et 87 contractuels en « surveillance particulière » pour des risques psychosociaux sur plus de 31 000 personnes.

De 2010 à 2012, Marc Guyon, a étudié, pour sa thèse au Conservatoire national des arts et métiers, la question du travail dans le monde de la recherche, au sein de laboratoires du CNRS. « En recherche, les individus ont tendance à évacuer leurs subjectivités, car le travail valorisé est réduit à la production d’objectivité, explique-t-il. L’engagement des chercheurs est bien souvent hors norme, potentiellement producteur de sens. Il expose à de fortes tensions entre mobilisation et dévalorisation de la subjectivité de sorte que de puissantes stratégies de défense protègent la santé des chercheurs. Ainsi la fameuse passion du métier devrait être questionnée au regard des sacrifices qu’elle permet de justifier. »

David Larousserie