ENTRETIEN

Pierre-Louis Bras : « Après le Covid, les dépenses de santé méritent un débat démocratique »

10/04/2021

Pierre-Louis Bras Ancien directeur de la sécurité sociale et professeur associé à l’université Paris Descartes

A l’heure où les soignants affrontent pour la troisième fois une vague de patients Covid, il est salutaire de s’interroger sur les causes politiques qui ont amené le système de soins français dans un tel état de déréliction.

Dans une note publiée par le think tank Terra Nova* Pierre-Louis Bras, haut fonctionnaire rompu aux arcanes de la protection sociale, lève le voile sur les conditions de fabrication de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 1, et de son instrument principal appelé objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) 2.

Ce dernier, présenté à sa naissance en 1997 comme un progrès démocratique puisque discuté au Parlement, s’est révélé, à partir de 2010, être un formidable outil pour brider les dépenses, voire les prélèvements obligatoires, au détriment des personnels. Seule la crise du Covid a permis une rupture. Pour que celle-ci ne se referme pas une fois passée la pandémie, une réflexion et une refonte des outils budgétaires sont indispensables, plaide Pierre-Louis Bras.

En 2019, un puissant mouvement social des personnels de santé n’avait pas réussi à obtenir une hausse substantielle des dépenses de santé. En mars 2020, tout bascule avec le « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron. C’est l’effet « applaudimètre du 20 heures » qui commande au pouvoir, ou une véritable prise de conscience de l’enjeu de santé pour la société française ?

Pierre-Louis Bras : Les exigences de la politique de finances publiques, réduire la dette, maîtriser les prélèvements obligatoires, etc., ont conduit à une politique rigoureuse concernant les moyens alloués aux hôpitaux publics. Cette orientation s’est elle-même traduite pas des exigences fortes en matière de productivité du travail et certainement en matière d’intensification du travail, par une paupérisation relative des personnels soignants et par une réduction des investissements.

Concrètement, à l’hôpital public, le volume des soins dispensés a fortement augmenté sur la période, à hauteur de 18,9 %. Les dépenses en valeur des hôpitaux publics n’ont pu être contenues à 24,3 % seulement parce que l’évolution du prix des soins, fixé par l’Etat, a été très faible sur la période (4,7 %). L’austérité des effectifs et des salaires a rendu cela possible. Résultat, pour soigner, produire une unité de soins, on mobilise moins de personnes.

Au cours de la décennie 2010, les effectifs ont crû de 3,4 %, alors que la production de soins en volume a progressé de 18,7 %. L’écart entre ces chiffres permet d’apprécier la forte progression, notamment pour ce qui concerne le personnel non médical, de la productivité du travail en dix ans. Il s’en est suivi des tensions dont les premiers signes sont un ralentissement de l’activité des hôpitaux publics à partir de 2017 et, surtout, le mouvement social de l’année 2019.

Pour autant, le rapport de force sociopolitique était tel que le gouvernement a pu répondre à ce conflit en ne dégageant que des moyens somme toute limités dans le cadre du plan d’urgence pour l’hôpital de novembre 2019. L’effort a consisté à une augmentation de 0,35 % de l’Ondam, représentant 300 millions d’euros, qui devait être porté à 700 millions d’euros sur trois ans en 2022, et à une reprise par l’Etat de la dette hospitalière à hauteur de 10 milliards d’euros sur trois ans, à partir de 2020.

Or, ce rapport de force a été profondément transformé à l’été 2020, compte tenu du fort sentiment de reconnaissance des Français à l’égard du personnel soignant qui avait fait face à la première vague de Covid. « L’applaudimètre du 20 heures » en a été la manifestation visible. Dans ce cadre nouveau, le gouvernement n’avait pas d’autre choix que d’infléchir de manière significative la politique conduite depuis dix ans en matière d’allocation de moyens à l’hôpital.

Ce fut le Ségur de la santé, qui acte une hausse de 6,8 milliards d’euros des dépenses d’assurance maladie pour le secteur hospitalier (y compris les établissements privés) sur la période 2020-2023 comportant des augmentations de rémunérations des personnels (dont la « prime Ségur »), 15 000 nouveaux recrutements et un plan d’investissement de 19 milliards d’euros.

En 1996, l’Ondam était une des grandes innovations de la réforme Juppé de l’assurance maladie, qui emportait l’adhésion d’une partie du mouvement syndical (CFDT…), mais aussi d’une partie de la gauche (Libération titre : « Juppé l’audace »). Le Parlement va être amené à voter chaque année une norme d’évolution des dépenses de l’assurance maladie. Vingt-cinq ans plus tard, quel bilan peut-on faire de cet exercice ?

P. -L. B. : La réforme Juppé a introduit à travers le PLFSS et l’Ondam un débat démocratique sur la régulation des dépenses d’assurance maladie. Il est normal que cela ait été considéré comme un progrès par rapport à la situation précédente, où la régulation des dépenses de santé était opérée par l’exécutif sans qu’il n’ait vraiment de comptes à rendre devant le Parlement et donc sans débat public.

Il reste que cette discussion a été organisée, notamment dans la décennie 2010, en faisant prévaloir les exigences de la politique des finances publiques sur celles du système de soins. Il s’agissait soit de réduire le déficit des finances publiques pour se conformer aux engagements pris par la France dans le cadre des traités européens, mais aussi par crainte d’une hausse des taux d’intérêt, soit de limiter dans toute la mesure du possible, voire à certaines périodes réduire, le taux des prélèvements obligatoires.

Ainsi, l’espoir initial a été déçu et c’est d’ailleurs ce que reconnaît le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, lorsqu’il affirme : « Au fond, l’enjeu, c’est de faire de l’Ondam l’expression non seulement d’une trajectoire de finances publiques mais aussi et surtout d’une politique de santé » 3.

Cette déclaration, en elle-même, ratifie le dévoiement de ce qui a pu être considéré à juste titre comme un progrès démocratique ; l’Ondam n’a pas permis un vrai débat sur la politique d’allocation de ressources au système de soins.

Lorsque le président Macron lance le « quoi qu’il en coûte », les hospitaliers remarquent surtout la mise en sommeil de la tarification à l’activité (T2A), vécue comme un carcan budgétaire et bureaucratique. A contrario, selon vous, la T2A, a plutôt produit des effets inflationnistes dans les hôpitaux ?

P. -L. B. : Il convient de bien distinguer l’Ondam, qui désigne le montant total des ressources allouées aux hôpitaux, et la T2A, qui est une modalité de répartition d’une partie de ce montant entre les divers établissements hospitaliers4.

Pour utiliser une métaphore facile, l’Ondam détermine la taille du gâteau et la T2A la répartit entre les convives. La taille du gâteau ne dépendait et ne dépend en rien de la manière dont il est réparti.

La mise en sommeil de la T2A était nécessaire du fait des modifications actuelles de l’activité hospitalière pendant la crise Covid ; ce n’est pas cette mise en sommeil, mais un desserrement de l’Ondam qui permet d’accroître actuellement les ressources des hôpitaux.

Il est vrai que dans le cadre de la T2A, les hôpitaux sont incités à produire des séjours puisqu’ils sont rémunérés en fonction de leur activité, mesurée elle-même par des séjours. On peut penser que dans le cadre d’un Ondam contraint, cette incitation à accueillir les patients est plutôt positive. Dans le contexte du budget global qui précédait la T2A, l’incitation était inverse : restreindre l’accueil des patients était la meilleure façon d’améliorer la situation financière d’un hôpital.

Sans la T2A, les contraintes financières sur l’Ondam auraient eu plus de chances de se traduire par un déni de soins durant la décennie 2010.

Comment se fait-il que ces contradictions ne soient pas apparues aux dirigeants politiques du système, avant la toute fin de la période ?

P. -L. B. : Le débat sur l’Ondam aurait dû faire en sorte que les tensions croissantes à l’hôpital public soient repérées et corrigées. Mais la manière dont il est organisé et les données autour duquel il se structure sont telles, qu’il n’a pas rempli cette fonction.

La construction de l’Ondam, sa présentation formelle pour le débat public est une fiction, un conte, destiné à célébrer, « héroïser » la maîtrise des dépenses, pas pour s’interroger sur l’évolution de notre système de soins. Il donne lieu à une débauche de discours, souvent incantatoires, sur des notions vagues et générales : coordination, pertinence, cloisonnement, gouvernance, parcours, modes de tarification et de rémunération, expérimentations… Mais on n’y évoque que rarement des choses bien plus concrètes : l’évolution de la demande et des besoins en soins, la quantité de soins dispensés, leur qualité, les effectifs mobilisés pour dispenser ces soins, les conditions de travail de ces personnels, le niveau de rémunération des soignants, le montant des investissements…

Il faut d’ailleurs relativiser la capacité d’influence du Parlement sur le montant de l’Ondam. L’épisode de 2019 est à cet égard révélateur. Même s’il ne représentait qu’une inflexion à la marge, le plan hôpital, censé répondre à la mobilisation des soignants, a été élaboré alors que le PLFSS et l’Ondam étaient déjà adoptés en première lecture par l’Assemblée. Cela illustre le peu de portée des débats au Parlement sur l’Ondam. Celui-ci est piloté par l’exécutif sur la base d’un rapport de force socio-politiques.

Le Covid a introduit une rupture, certes. Mais n’a-t-on pas à redouter un retour au pilotage à l’ancienne, lorsque la pandémie sera surmontée et qu’on devra s’attaquer au remboursement des dettes ? A l’inverse, peut-on rompre en conservant les mêmes instruments institutionnels, dont l’Ondam ?

P. -L. B. : Après le Covid, il faudra encore débattre des ressources que la collectivité accepte d’allouer au système de soins. L’enjeu n’est donc pas de supprimer l’Ondam, mais de faire en sorte que le débat autour de cet objectif soit plus éclairé et qu’il s’organise autour de données concrètes.

Mais c’est vrai, le risque existe que les ressources allouées au système de soins soient considérées comme de simples dépenses qu’il faut réduire à tout prix car les dépenses publiques ce sont soit des dettes, soit des prélèvements obligatoires.

Dans une perspective de finances publiques, on considère qu’une évolution relativement similaire des dépenses nominales d’assurance maladie et du PIB nominal est impérative. Mais dans une logique sanitaire, la dynamique des dépenses de soins n’a aucune raison de s’aligner sur celle du PIB !

Il faudrait en finir avec la « déréalisation » associée à la notion de dépenses publiques à laquelle on accole spontanément les idées d’excès et de gaspillage. Les dépenses publiques ce sont des policiers, des pompiers, des enseignants, des soldats et bien évidemment des soignants… c’est-à-dire des médecins, des infirmiers, des aides soignants. Pour ce qui concerne les dépenses publiques de soins, il est indéniable qu’il faut veiller à leur efficience, mais il ne faut pas oublier qu’elles se traduisent par des années de vie gagnées, des souffrances évitées, des handicaps réduits.

Dès lors que l’on veut répondre à la demande de soins justifiée et non la rationner, un débat sur un Ondam rénové pourrait s’articuler autour de données qui ont du sens : par exemple l’activité hospitalière constatée, croisée avec les évolutions démographiques, en particulier le vieillissement, mais aussi l’évolution souhaitable des effectifs et des rémunérations des soignants (notions actuellement absentes du débat du PLFSS, alors qu’elles sont débattues lors de l’examen du budget de l’Education nationale), la situation financière des établissements de santé, leur capacité d’investissement, et évidemment le taux de prise en charge des assurés, etc. Cette démarche rénovée concernerait aussi le secteur libéral.

Il ne faut néanmoins pas s’illusionner. Dans le cadre institutionnel de la Ve République, le débat parlementaire dépasse difficilement le cadre fixé par l’exécutif. Du moins un Ondam rénové pourrait faire espérer un débat démocratique plus en phase avec le réel.

- 1.PLFSS. Depuis 1996, les lois de financement de la Sécurité sociale autorisent le budget de la Sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille…) sur le modèle du budget de l’Etat. Mais à la différence de celui-ci, la norme de dépense en LFF peut être dépassée et, en général, les recettes ne sont pas discutées.

- 2.L’Ondam s’élevait en 2019 à 200,3 milliards d’euros. Celui de 2021 à 224,6 milliards d’euros. Il est décliné en plusieurs sous-objectifs dont les deux principaux sont les soins de ville (98,9 milliards) et établissements de soins (92,3 milliards).

- 3.Discours d’Olivier Véran lors de la clôture du Ségur de la santé, 21 juin 2020. A noter qu’avant d’être nommé ministre de la Santé en février 2020, le député Olivier Véran était rapporteur général de la commission des affaires sociales et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

- 4.La T2A ne concerne que les activités de soins en médecine-chirurgie-obstétrique, une partie de l’Ondam finance aussi des missions d’intérêt général, des médicaments coûteux, des activités comme les soins de suite ou de réadaptation ou la psychiatrie.

Voir aussi:

Comment le Covid transforme le débat sur les dépenses de santé

La lutte contre la pandémie de Covid-19 a largement rouvert le débat sur les dépenses de santé. Au-delà même des urgences actuelles qui justifient des dépenses nouvelles mais sans doute temporaires, c’est la manière même de conduire le débat public sur le niveau d’engagement collectif en faveur de la santé qui doit se transformer. Nous faisons ici plusieurs propositions pour rénover le cadre du débat sur les ressources à allouer à notre système de soins. L’analyse de Pierre-Louis Bras, ancien directeur de la sécurité sociale et professeur associé à Paris Descartes

Par Pierre-Louis Bras, le 24/03/2021

SYNTHÈSE

La lutte contre la pandémie de Covid-19 a largement rouvert le débat sur les dépenses de santé. Au-delà même des urgences actuelles qui justifient des dépenses nouvelles mais sans doute temporaires, c’est la manière même de conduire le débat public sur le niveau d’engagement collectif en faveur de la santé qui doit se transformer.

Depuis 1996, le montant des dépenses de santé est régulé au travers de l’Objectif national de dépense d’assurance maladie (ONDAM). Proposé par le gouvernement, celui-ci fait l’objet d’un débat au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.

Au cours de la décennie 2010, l’hôpital public, dans le cadre de ce mode de régulation, s’est vu allouer des ressources plus en fonction des exigences de la politique des finances publiques qu’en considérant les moyens nécessaires pour délivrer des soins de qualité. Les tensions liées à cette politique restrictive sont apparues avant la première vague COVID. Mais après cette crise, le rapport de forces politique ayant profondément changé, les besoins du système de soins, du moins ceux des établissements de santé, ont dû être réappréciés. En rupture, avec la décennie précédente, le gouvernement a augmenté fortement les moyens consacrés aux établissements de santé à l’occasion du « Ségur de la santé ».

Ainsi, il a fallu une crise sanitaire pour que soient révélés les limites du mode actuel de régulation des dépenses de santé. Effectivement, la manière dont est actuellement structuré le débat autour des dépenses de santé est profondément inadapté tant d’ailleurs pour les établissements de santé que pour les soins ambulatoires. Centré sur la valorisation des efforts de maitrise des dépenses, il est organisé autour de sujet annexes mais ne prend pas en compte les réalités concrètes qui comptent vraiment : la demande de soins et son évolution, les effectifs mobilisés pour délivrer les soins, leurs conditions de travail et leur niveau de rémunération, le niveau des investissements dans le système de santé. A partir de ce constat, la note esquisse des propositions pour rénover le cadre du débat sur les ressources à allouer à notre système de soins.

Commentaire de l’auteur

Je conseille la lecture du rapport Arthuis sur la situation des finances publiques. Il est fascinant dans la mesure où avant même la fin de la pandémie, il réinstalle le raisonnement dont je montre dans la note qu’il est à l’origine de la politique aveugle sur l’ONDAM soit : il faut diminuer la dette, on ne peut pas augmenter les prélèvements donc il faut que les dépenses publiques évoluent au même rythme que le PIB. Conséquence, on applique ce raisonnement macro aux dépenses de santé sans prendre en compte les demande/besoin et l’activité de soins et on aboutit à ce que j’ai décrit sur L’ONDAM.

Ce raisonnement (certains sociologues parleraient de cadrage/framing, d’autres d’idéologies néolibérale et mobiliseraient pour analyser ce rapport tout un arsenal théorique) ne tient qu’au prix :

– de la mise en exergue du ratio dette brute sur PIB (le grand épouvantail) en négligeant le ratio coût de la dette (beaucoup plus pertinent) ou encore les raisonnements dette nette en prenant en compte les actifs, en omettant de rappeler que la situation nette (actif moins passif) des administrations publiques est positive selon l’INSEE, en ne rapprochant pas recours à l’endettement et investissement…

– d’une grande condescendance vis à vis des économistes qui ont revu dans un contexte de taux bas leur recommandation en termes de gestion de la dette. Les travaux d’O. Blanchard ou ceux d’O. Ragot/J. Pisani-Ferry ne font l’objet que d’une note en base de page. Foin de ces travaux d’intellectuels, le bon sens paysan et immémorial nous le dit, la dette c’est mal. On le sait depuis la Fontaine et la Cigale et la Fourmi (voilà une référence idéologique majeure beaucoup plus partagée que Milton Friedman). La comptabilité est un science, l’économie est une pure spéculation si elle contredit la comptabilité… Le fait qu’actuellement, on s’enrichisse en empruntant n’a aucune importance

– de l’accumulation d’hypothèse pessimistes pour faire trembler le bon peuple. La croissance pourrait être faible, les taux d’intérêt pourraient remonter (et bien s’ils remontent il faudra effectivement changer de braquet), les marchés pourraient perdre confiance, la BCE pourrait changer de politique…. Le ciel pourrait nous tomber sur la tête

– de la référence au modèle allemand, il ne faut surtout pas faire différemment des allemand sinon c’est mauvais pour l’Europe (le vieux truc de l’Europe comme argument disciplinaire)… Il faut être aussi vertueux que les allemands et ne pas considérer les américains et les britanniques qui, tout le monde le sait, sont de dangereux irresponsables (leur ratio dette sur PIB est proche du notre)

– de l’absence de toute considération relative à l’utilité, au bien être que peuvent apporter certaines dépenses publiques. La santé, l’éducation , la sécurité, la culture et même les retraites ce sont des « choses utiles« , appréciées par leurs bénéficiaires même si c’est le résultat de dépenses publiques. L’hypothèse sous jacente est que l’on peut réduire les dépenses publiques sans réduire les services apportés aux assurés mais malheureusement, si des gains d’efficience sont possibles, il ne sont pas si faciles que cela à générer et ne sont pas infinis

– d’une grande lâcheté sur les modalités de maitrise des dépenses. Si Arthuis et consorts nous disent qu’il ne faut pas faire de « politique du rabot », ils ne nous disent jamais quelles dépenses il faudrait limiter (santé, éducation, retraites, sécurité justice…). Ils prônent la maitrise des dépenses sans surtout préciser lesquelles … ce qui aboutit nécessairement au « rabot ». Les seules dépenses dont on nous dit qu’il faut les préserver sont celles qui contribuent à la croissance. On ne sait pas trop lesquelles mais il est certain que les dépenses de soins (qui concernent en grande partie des personnes âgées improductives) et les dépenses relatives à l’autonomie ne sont pas de celles qui contribuent à la croissance. Pas un mot non plus sur le fait que la manière la plus usitée depuis 10 ans pour réduire le ratio dépenses publique/PIB est de paupériser les agents publics relativement aux travailleurs du privé (gel du point…).

Pierre Louis Bras

Commentaires F. Pierru (sociologue):

Covid-19 et échec de la « machine à soigner »

Frédéric Pierru sociologue, politiste (CNRS-CERAPS) contribution en écho à la note de Terra-nova de Pierre Louis Bras

La notion de « Deep State », « d’État profond » est à la mode depuis l’élection de leaders qualifiés de « populistes » (Trump, Johnson, etc.). En réalité, la critique par les acteurs politiques d’une administration, centrale mais pas seulement, arrogante, omniprésente, facteur d’inertie est ancienne, et on peut la dater de la naissance des régimes parlementaires. Des décideurs politiques d’un côté, héroïques et déterminés à remplir le mandat démocratique qui leur a été confié ; de l’autre, des technocrates agissant secrètement dans l’opacité des coulisses des ministères pour saboter cet élan aussi salvateur que réformateur.

Pourtant, récemment un très haut fonctionnaire, formé à HEC et à l’ENA, figure de proue du grand corps qu’est l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), ancien directeur de la direction de la Sécurité sociale (DSS) au ministère de la santé, passé par le cabinet du ministre des Comptes publics, président du Conseil d’orientation des retraites (COR) a fait une révélation fracassante dans une note publiée par le think tank Terra Nova d’orientation sociale- libérale : la France n’aurait pas, au sens le plus rigoureux du terme, de politique hospitalière, pire elle n’aurait pas de politique de santé tout court ! (1) Voilà une révélation fracassante ! Plus précisément, la politique hospitalière ne serait que la simple déclinaison des objectifs macroéconomiques et de trajectoires de finances publiques définis par l’Élysée, le ministère des Finances et la Commission européenne. Aucune variable sanitaire n’entrerait dans l’équation. La note souligne la cécité des décideurs à la crise hospitalière en gestation depuis dix ans, leur incurie pour penser ce qui fait le fond d’une politique hospitalière : quels sont les besoins ? Quels effectifs hospitaliers faut-il pour y répondre ? Quel est l’état des conditions de travail ? Quel serait le niveau d’investissement pour remédier à l’obsolescence des hôpitaux français ? Etc., etc. Autant de questions que posaient, depuis la fin de l’année 2019, les nombreux mouvements de personnels qui ont été traités avec mépris par le pouvoir. Il aura fallu la crise de Covid-19 et le soutien de la population française à ses soignants « premiers de corvée » pour que les décideurs politiques retrouvent leurs capacités auditives.

Le choc est rude car les Français ont découvert au printemps 2020 qu’ils n’avaient pas non plus de dispositifs de santé publique. Voir des militaires français se battre sur les tarmacs pour des cartons de masque ne donne pas vraiment l’impression qu’il y ait un pilote dans l’avion. Car, oui, la structure chargée de la gestion du « stock stratégique de masques » avait subi elle aussi les foudres du ministère des Finances. L’ancien directeur général de Santé publique France (Spf), notre « Center for disease control » national, nous a confié qu’il avait rendu 20% d’emplois temps plein dans la fusion qui devait lui donner naissance. Les agences régionales de la santé (ARS), établissements publics administratifs chargés de décliner les politiques nationales de région ne sont guère en meilleur état. Elles aussi, alors qu’elles étaient déjà peu dotées, ont dû rendre des emplois, lesquels ont cruellement fait défaut au moment de la campagne de vaccination (2).

(1) Pierre-Louis Bras, « Comment le Covid transforme le débat sur les dépenses de santé », Note de la Fondation Terra Nova, 25 mars 2021.

(2) Frédéric Pierru, « Agences régionales de santé : missions impossibles », Revue française d’administration publique, n° 174, 2021, p. 385 – 404.

Sur fond de ce délabrement soudainement visible, un Président de la République, une puis un ministre de la santé, et un Premier Ministre, s’agitaient pour faire croire que la « situation était sous contrôle » et que « tout cela n’était que mauvaises polémiques ». Parfois, une pointe d’autocritique a percé la gangue de la langue de bois : « cette situation, a déclaré le Président Macron, elle n’a pas commencé il y a un mois, six mois ou un an. Soyons lucides et honnêtes avec nous-mêmes : nous en héritons et elle est le résultat d’années et d’années de mise sous tension qui ont fait peser sur l’hôpital l’essentiel de l’effort de la maître des dépenses de santé » avant de reconnaître que « personne n’avait vu à ce point l’accélération du malaise et parfois de difficultés de fonctionnement véritables ». « Personne n’avait vu » ? Vraiment ? Sans parler des amples mobilisations hospitalières des dernières années, des sociologues, des économistes, des parlementaires, des « experts » de tout poil l’avaient dit et redit : tous les indicateurs étaient au rouge.

Au contraire de la Belgique, la France est un pays qui s’est construit autour de son État, ou plutôt c’est ce dernier qui a construit la France. Leur attachement à l’État est lié à celui à leur Nation. Les Français ont donc été médusés de découvrir qu’un État réputé trop puissant et pesant était, au plan sanitaire du moins, un colosse aux pieds d’argile. Depuis le « scandale du sang contaminé » du début des années 1990, l’État sanitaire était toujours un « État Gulliver » en dépit des « immenses efforts » que chaque ministre claironnait (3). Avec la crise du Covid-19, le roi était nu.

Comment donc est-il possible que l’État français, cet État Napoléonien, n’ait pas en ce début de XXIème siècle de véritable politique hospitalière, mais seulement une politique budgétaire appliquée de façon aberrante aux hôpitaux ? Comment se fait-il que des décideurs politiques de premier plan n’aient pas vu venir une catastrophe que tout le monde avait sous les yeux ?

Telles seront les deux énigmes, à vrai dire étroitement liées, que l’on cherchera à résoudre dans la présente contribution.

La première réponse vient de l’histoire : l’administration hospitalière française est une administration récente, longtemps sous-dotée en moyens humains, matériels, d’expertise mais aussi en déficit de prestige : au début des années 1980, même le dernier reçu au prestigieux concours de l’École nationale d’administration (ENA) ne voulait pas du poste de chef de bureau en charge de l’allocation des budgets aux établissements hospitaliers ! Lorsqu’elle commence à se construire, au tout début des années 1970, l’heure est déjà à la maîtrise des dépenses publiques. Elle commence à s’affirmer peu avant que le New Public Management soit importé puis mis en œuvre dans les administrations publiques. Les instruments de planification qu’elle commence à mettre en place sont contestés par une approche néomanagériale (4).

La seconde réponse, connexe, vient de la fixation du débat public sur l’état, considéré comme délabré, des finances de la Sécurité sociale. Le « débat public » sur la santé est monopolisé par ce que les sociologues de Chicago ont appelé une « communauté d’opérateurs » qui transcendent les différents univers sociaux : acteurs politiques, parlementaires, technocratiques, groupes d’intérêt (et Dieu sait qu’ils sont nombreux dans le secteur !) et, bien sûr journalistes forment une sorte de réseau dont l’obsession est double : le trop fameux « trou de la Sécu » ; le niveau de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) (5). Tout sujet qui n’est pas compatible avec cette problématique financière est d’emblée vouée au statut de non-décision, de non-sujet ou, au mieux, de sujet accessoire.

(3) Aquilino Morelle, La défaite de la santé publique, Paris, Flammarion, 1996.

(4) Sur ce point, voir Frédéric Pierru (dir.), « L’administration hospitalière : réformes permanentes et crises sans fin », Revue française d’administration publique, n° 174, 2020.

(5) Frédéric Pierru, « Le grand chaudron du PLFSS », Les Tribunes de la santé, n° 67, 2021, p. 69 -79.

Le poids écrasant de la problématique financière est devenu une chape de plomb à partir de 2010, une fois refermée la parenthèse keynésienne post-Krach 2008.

Aussi, la note de Pierre-Louis Bras est cocasse : c’est un représentant du Deep State qui rappelle aux acteurs politiques qu’ils devraient commencer à faire de la politique (hospitalière) et s’employer à faire des choix en déshérence depuis vingt ans. Incroyable renversement des rôles, mais qui ne relève pas que de l’anecdote : au fond, ce que cette note souligne c’est que le politique a été phagocyté par le budgétaire et le financier. Les acteurs politiques se sont défaussé sur une « machine à gouverner », pour reprendre le mot d’Alain Supiot (6), censée mettre l’État en pilotage automatique, pour mieux se concentrer sur la « com’» et se consacrer à leurs intérêts de carrière. Autrement dit le problème n’est pas le Deep State mais, si on nous permet cette expression, l’Hollow Politics.

Une planification contrariée par le managérialisme

L’originalité du système hospitalier public français est qu’il a été réservé jusque 1941 aux indigents (raison pour laquelle la France est l’un des pays de l’OCDE qui dispose d’un des réseaux les plus fournis de cliniques lucratives ou non). C’est la création de la Sécurité sociale en 1945-46 qui, en fait, va ouvrir les hôpitaux à tous les Français, donc à toutes les classes sociales. De plus, l’hôpital public, établissement communal, était l’affaire des notables locaux (les maires géraient les conseils d’administration) et des praticiens. Ces acteurs géraient les hôpitaux en « bons pères de famille ». L’administration sanitaire et sociale était inexistante jusque que… 1964, date de création des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), suivie de celle des Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) en 1977. Entre temps, en 1970, a été voté une loi majeure créant le service public hospitalier. On voit donc que l’administration hospitalière est en France très récente. Elle s’édifie au moment où les dépenses publiques commencent à être construites en problème public.

Le secteur de la santé va profiter à plein, même si c’est avec un léger décalage temporel, de la consécration des idées planificatrices et de sa traduction institutionnelle qu’est la Ve République. Deux dossiers polémiques, enterrés à plusieurs reprises au Parlement au sein duquel siègent de nombreux parlementaires médecins, sont à nouveau ouverts pour être solutionnés par ce nouvel exécutif renforcé et débarrassé des contingences du jeu parlementaire : l’instauration de tarifs opposables aux praticiens afin d’améliorer le remboursement des assurés sociaux (décrets Bacon puis instauration de la convention médicale nationale en 1971) et, surtout, l’entrée de l’hôpital français dans la modernité biomédicale (réforme Debré, par ordonnances, en 1958).

La planification ne va concerner d’abord que le secteur hospitalier, le second Plan (1953-1957) créant une commission de l’équipement sanitaire et social dont le rôle et les effectifs sont d’abord limités. Afin d’éclairer cette planification hospitalière en gestation, les planificateurs et une poignée de médecins hospitaliers créent la division médicale du Credoc afin d’élaborer les comptes de la santé. L’économie médicale n’est pas encore l’économie de la santé. Tout contre l’État et faite par des médecins, la discipline naissante sert d’abord à légitimer la croissance des dépenses médicales et le projet de modernisation de l’offre de soins, autrement dit l’expansion du système de soins (et non de santé).

(6) Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Pluriel, 2020 [2015], chapitre 1.

Le véritable décollage de la planification hospitalière sera postérieur à la réforme Debré de 1958. La nouvelle élite hospitalo-universitaire et les directeurs d’hôpitaux s’allient aux planificateurs pour traduire dans la réalité le projet de « modernisation de l’hôpital public ». Ainsi, le 4eme plan (1962-1965) constitue une rupture : le renforcement de la commission de l’équipement sanitaire et social va de pair avec la volonté de « rattraper le retard français » en matière hospitalière. Le boom de l’hôpital public universitaire commence. La loi Boulin de 1970 est la traduction législative de la démarche planificatrice. Elle crée le service public hospitalier ; elle instaure la carte sanitaire afin de répartir harmonieusement l’équipement hospitalier sur le territoire ; elle crée la direction des hôpitaux, aux pouvoirs élargis, afin de faire vivre au quotidien le projet planificateur ; elle sera, de fait, dans les décennies suivantes, la direction d’administration centrale qui, au ministère de la santé et des affaires sociales, défendra envers et contre tous les instruments de la planification, quitte à s’attirer les critiques de hauts fonctionnaires au profil plus « gestionnaire » et dubitatifs quant à leur capacité à maîtriser le développement puis la régulation du secteur hospitalier. Au final, même si avec la création de la commission des prestations sociales sous le 5ème Plan (1966-1970) la médecine de ville fait son entrée dans la planification, celle-ci restera hospitalo-centrée.

Cet « ADN » planificateur de l’administration hospitalière va subir immédiatement les attaques contre le dispositif de planification français, sous l’effet de la montée en puissance des idées néo-libérales. A peine née, la loi Boulin et ses instruments (la carte sanitaire) est déjà critiquée. Plus généralement, la politique hospitalière est présentée comme « inflationniste » alors que l’heure est à la réduction des déficits publics. Il est vrai que les dépenses hospitalières ont des taux de croissance annuels à deux chiffres. Mais c’était justement l’objectif : rattraper le retard tant quantitatif que qualitatif de l’hôpital français ! On ne saurait reprocher à des instruments la réussite de ce pour quoi ils ont été initiés. Au sein d’un plan entrée en crise, une haut fonctionnaire passée par la direction de la prévision initie au début des années 1980, une réflexion administrative qui mérite que l’on s’y arrête :

« Et donc ce que j’ai proposé à ce moment-là c’était de mettre en place un groupe de travail, un groupe de travail pas une commission, parce que les commissions sont des sortes. de groupes de travail mais qui sont engagées ensuite sur le plan, et j’ai donc proposé de faire un groupe de travail sur la “régulation du système de santé”. C’était un thème qui n’existait pas et j’ai passé toute la première séance à expliquer, me justifier et me défendre, etc., sur la terminologie de “régulation”. La terminologie de “régulation”, je ne l’avais pas sortie de la littérature existante mais plutôt du constat qu’il n’y avait pas vraiment de régulateur, au sens de réglage automatique, de pilotage automatique. […] Dans cette idée de régulation qui était une idée vraiment pas présente sur le marché, on a quand même examiné un certain nombre de choses et, en particulier, tout ce qui était mécanismes régulateurs possibles dont un certain nombre était déjà sur le marché des idées. Notamment le budget global. On était passé de droite à gauche, il y avait donc un certain nombre de revendications contenues dans le programme de la gauche, les 110 propositions de Mitterrand. Il y avait quand même du matériau. Le problème c’était plutôt que ce matériau existant était, comme ça avait été en 1979 à propos de l’enveloppe, du ticket modérateur d’ordre public, tout ce qu’on a vu arriver sur le marché à cette époque-là, présenté en ordre dispersé. On ne raisonnait jamais en termes de système. Donc tout le retournement que je proposais d’opérer c’était d’une part de parler vraiment en termes de système et d’autre part d’examiner la question centrale qu’était la non-régulation du système. J’ai même été jusqu’à écrire ou à dire que ce n’est pas un système mais une juxtaposition de machins. » [entretien avec l’auteur, 2002]

« Système », « régulation », « rationalisation », autant de termes, certes familiers pour les économistes, mais foncièrement nouveaux pour un monde sanitaire traditionnellement dominé par le langage médical, le langage juridique des « planificateurs » et des administrateurs hospitaliers ainsi que le langage budgétaire du ministère des finances. Tous les thèmes qui vont alimenter le débat public sur le « système » de santé sont déjà précisément formulés dans le rapport intitulé La Santé choisie, qui sort en 1982. Mais tout l’imaginaire des années 1985-2010 y figure. D’abord l’objectif : contenir les dépenses publiques de santé. Tous les instruments doivent viser cet objectif. Toutefois, on aimerait insister sur le syntagme : « régulation du système de santé », tant il renvoie à la quête de la « machine à gouverner » décrite par Alain Supiot (7). On a affaire-là à un imaginaire cybernétique (8) et ce n’est certainement pas un hasard si c’est à cette époque que les cadres du ministère de la santé déplorent le manque de dispositifs d’information. C’est d’ailleurs à cette époque que le nouveau directeur des hôpitaux, Jean de Kervasdoué, importent des États-Unis les Diagnosis Related Groups sous le terme de Programme de médicalisation des systèmes d’information. Dans cet imaginaire apolitique, la multitude des décisions individuelles s’autoréguleraient par la mise en place d’incitations informationnelles et financières pour produire au final un « système » dont la « régulation » ou la « gouvernance » seraient déléguées à des quasi-pilotes automatiques. On est en présence ici non pas d’une rationalité politique mais d’un esprit d’ingénieur. D’ailleurs, le directeur des Hôpitaux de l’époque est lui-même ingénieur des eaux et forêts.

Cette nouvelle frontière technocratique est foncièrement anti-politique. En effet, ses promoteurs déplorent sans cesse la démagogie coûteuse des élus, les irrationalités en termes d’allocation de ressources qui en découlent, les dérogations multiples aux indices de la carte sanitaire. Sur ce point, ils n’ont pas totalement tort. La régulation de l’hôpital était bien une régulation politique qui voyait se dérouler des jeux compliqués entre élus locaux, préfets et cabinet ministériel. D’où la volonté de cette « élite du Welfare » d’escamoter le politique au profit de mécanismes quasi- automatiques dont la finalité est de maîtriser la dépense.

L’heure de la « gouvernance par les nombres » a sonné.

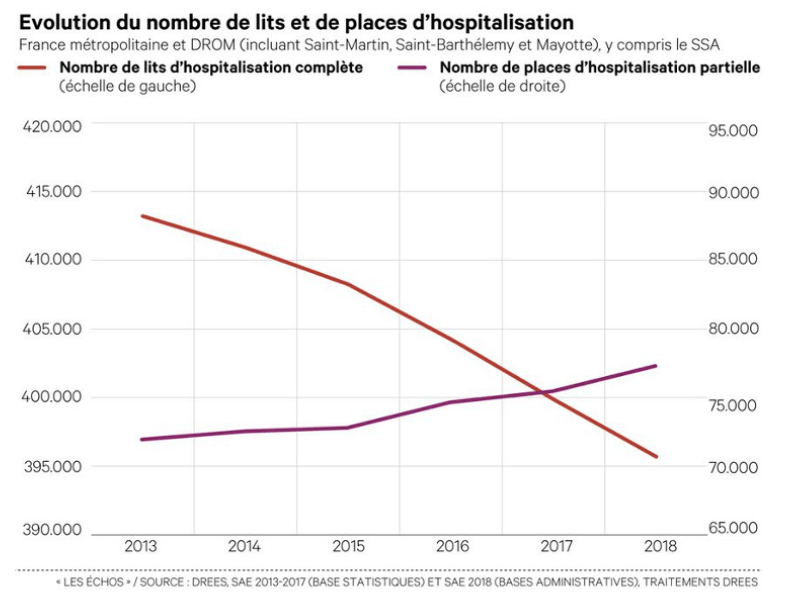

Et pas n’importe quels nombres : les indicateurs financiers. Dès le milieu des années 1990, les planificateurs cèdent peu à peu la place aux consultants des grands cabinets de conseil, aux ingénieurs, aux inspecteurs des finances, aux conseillers-maîtres à la Cour des comptes. Finis les jeux politiques et les petits arrangements entre amis. On va « rationaliser » et notamment fermer des lits.

7 Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015.

8 Roland Gori, L’individu ingouvernable, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015.

https://1drv.ms/u/s!Amn0e5Q-5Qu_rwMY2qYZH8tR86Ca?e=NBBpMH

La politique hospitalière sous l’étouffoir budgétaire

Le graal technocratique est depuis la fin des années 1970 de mettre le « système de soins » sous « enveloppe globale » (9). En effet, d’inspiration bismarckienne, ce dernier fonctionne à « guichets ouverts ». Autrement dit, la Sécurité sociale rembourse ex-post les soins dispensés par les médecins aux patients. On ne peut donc constater l’agrégat dépenses de santé qu’à n+2. Et puis, dans « guichets ouverts », il y a « ouverts ». Et cela, les inspecteurs des finances de la direction du Budget ne le goûtent guère. Ouvert veut dire pour eux incontrôlé. Or la machine à soigner doit être contrôlée et si elle pouvait l’être de façon automatique, cela serait encore mieux. Mais comment faire car, du point de vue constitutionnel, c’est impossible, étant donné que la Sécurité sociale est (théoriquement) autonome par rapport à l’État. Qu’à cela ne tienne : il n’y a qu’à changer la constitution pour que l’État s’arroge un droit de regard sur les finances de la Sécu ! Les Français adorent changer leur constitution au gré de leurs lubies. Un plan préparé par le Premier Ministre de l’époque, Alain Juppé, instaure les Projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) : chaque année, le Parlement se prononcera sur un objectif de dépenses en fonction de prévision de recettes. Que le lecteur nous suive sur ce chemin tortueux : au départ, rien n’est contraignant. Dans le PLFSS, est voté l’Objectif national d’assurance maladie (ONDAM). Le mot important est objectif. Il est hors de question de fermer les pharmacies et les hôpitaux lorsque l’objectif est dépassé. En fait, l’ONDAM est un instrument de sémantique politique : il vise à signifier la détermination des pouvoirs publics à « tenir » la dépense, comptant sur un « effet psychologique ». Las, l’effet psychologique est éphémère. L’année suivante, les dépenses repartent à la hausse. Et l’ONDAM n’est jamais tenu.

(9) Frédéric Pierru, « Budgétiser l’assurance maladie. Heurs et malheurs d’un instrument de budgétisation », dans Philippe Bezès, Alexandre Siné (dir), Gouverner (par) les finances publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2011.

Et ça énerve profondément et la direction du Budget et la direction de la Sécurité sociale qui ont la haute main sur l’élaboration du PLFSS, les parlementaires regardant passer le train budgétaire.

Mais une opportunité se présente dans le sillage du krach de 2008 : les acteurs européens, Commission et BCE en tête, s’accordent sur une « surveillance multilatérale » renforcée des finances publiques et surtout une « règle d’or ». Dès 2010, une commission, présidée par un éminent représentant de la Cour des comptes, rend un rapport pour siffler la fin de la partie. Cette fois, finis les « objectifs », les arrangements avec la présentation chiffrée pour « faire plaisir à Bruxelles », bref, avec la politique, l’ONDAM sera tenu quoi qu’il en coûte. La note de Pierre-Louis Bras détaille le mélange de psycho-rigidité budgétaire et de tambouilles chiffrées qui préside à l’élaboration de l’ONDAM. Surtout, il souligne le cadre qui préside à sa « construction » (baroque) :

premièrement, il faut réduire le déficit des finances publiques pour se conformer aux engagements européens de la France ;

secondairement, il faut limiter, si possible réduire, le taux de prélèvements obligatoires.

Conclusion : la variable d’adaptation est la dépense publique et comme les dépenses d’assurance maladie représentent 15% des dépenses publiques, et l’hôpital 50% de ces dernières… retraites et santé sont dans le viseur.

Avec quand même une question qui mériterait réflexion : pourquoi les dépenses de santé évolueraient au même rythme que la croissance du PIB ? Quels liens existent entre le progrès technique, la démographie, le vieillissement, les « besoins » d’un côté, et la croissance du PIB de l’autre ? On l’a bien vu au moment de la crise du Covid-19 : dans un élan aussi généreux que keynésien, le Président de la République a déclaré : « on fera ce qu’il faut, quoi qu’il en coûte ». Est-ce à dire que dans les situations ordinaires, on ne veut pas faire ce qu’il faut ? Est- ce là un aveu ? Grégoire Chamayou a récemment bien souligné comment à la fin des années 1970, les élites avaient été prises de panique non seulement par l’indiscipline croissante de jeunes travailleurs à la chaîne tentés par les chants de l’autogestion mais aussi et surtout par la panique de la « surcharge démocratique » source d’inflation des dépenses publiques (10). Le fameux rapport de la Commission trilatérale était clair sur les solutions : une « révolution managériale » (en fait, le chômage comme non salaire de la peur) ; « starve the beast » en baissant les impôts (sur les plus riches) ; s’assurer que les « managers » soient en ligne avec les objectifs des actionnaires. Le mode de gouvernement qui s’invente à ce moment est explicitement anti-démocratique. Il faut installer partout des disciplines, mieux, des autodisciplines, des pilotes automatiques pour que les systèmes dits démocratiques ne succombent pas sous le poids des « demandes sociales ». Ces réflexions du milieu des années 1970 n’ont pas pris une ride. Mieux : elles connaissent une mise en œuvre progressive mais déterminée.

On ne détaillera pas la façon dont un objectif est devenu une contrainte. On signalera que les dépenses publiques de santé, et hospitalières donc, sont prises en tenaille entre, d’un côté, l’impératif de retour à l’équilibre de la Sécurité sociale, de l’autre le respect d’un ONDAM devenu impératif catégorique.

Mais alors : comment répartir le « sous-ONDAM » hospitalier ? C’est ici qu’intervient une innovation introduite en 2004, la « tarification à l’activité », bien connue puisqu’elle a été internationalement exportée. Le principe, thatchérien : l’argent suit le patient. Donc chaque année, via un des pseudopodes du ministère, l’ATIH, sont fixés les tarifs de la prise en charge de telle ou telle pathologie.

10 Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, Paris, La Fabrique, 2018.

On atteint ici le graal cybernétique : un ONDAM fermé avec une T2A cela donne : des tarifs flottants (11). Les établissements sont incités à augmenter leur activité, pour réduire leur déficit entretemps, ils ont été transformés en objets financiers mais comme tout le monde fait la même chose… Le ministère décide l’année suivante de baisser les tarifs unitaires pour tenir l’ONDAM sous la férule de Bercy et de la Commission européenne.

D’une façon générale, les agences régionales de santé (ARS), administrations déconcentrées de l’État sanitaire central, n’ont quasiment aucune marge de manœuvre pour mettre en œuvre ce que leur enjoint la loi, c’est-à-dire une « territorialisation des politiques de santé ». Tout est verrouillé. Elles ne décident ni des recrutements, ni des salaires, ni des avancements, ni des tarifs de la T2A, ni des tarifs des médecins de ville, ni bien sûr du budget des hôpitaux… Mais elles sont des agences… « quand ça arrange le ministère » nous a confié une directrice adjointe d’ARS lorsque nous faisions une enquête ethnographique dans trois ARS.

Après 2010, les technocrates ont atteint leur nouvelle frontière : ils définissent l’ONDAM en fonction de la trajectoire des finances publiques, sans absolument aucun lien avec des données s’approchant de près ou de loin aux données de santé ou de travail soignant ; la T2A alloue aux établissements de façon mécanique, automatique, la sous-enveloppe dédiée à l’hospitalisation ; comme les tarifs n’évoluent pas pour couvrir les coûts réels, nombre d’établissements sont en déficit et font de la dette ; dette qui les livre pieds et mains liés aux armées de consultants et ingénieurs chargés, moyennant de substantielles rémunérations, comment faire plus avec moins.

Il leur a fallu faire plus car, au contraire du slogan de com’ du « virage ambulatoire », de la ministre Buzyn puis Véran, la démographie des médecins généralistes diminue (et, en plus, ils baissent leur temps de travail), et donc il s’opère un transfert d’activités de la ville vers l’hôpital. Faire plus, avec moins, en perdant du pouvoir d’achat : concédons à M. Macron qu’il n’était pas simple d’anticiper la crise qui allait éclater à l’automne 2019.

Tel est le triste bilan de l’utopie de la « machine à soigner » : sa cybernétique (pas si) sophistiquée a « oublié » quelques paramètres : le transfert de l’amont et de l’aval vers l’hôpital, l’intensification du travail des soignants, leur perte de pouvoir d’achat, la dégradation des conditions de travail, les souhaits de la population en termes de « santé », le défi des maladies chroniques, l’évolution de la démographie médicale... Que de détails que tout cela !

On nous permettra pour finir une analogie avec l’Intelligence artificielle, qui est un peu l’horizon mental des décideurs français (et européens). L’ONDAM c’est un peu la machine de Turing de la technostructure française. D’abord, nulle intelligence dans l’IA du moins si l’on considère l’intelligence comme la capacité à sortir des routines, à créer, à innover. L’IA et ses algorithmes sont fondamentalement conservateurs: ils ne font qu’avec plus ou moins d’exactitude ce que les humains leur ont appris à faire. Faire la distinction entre un éléphant et une banane requiert des heures d’apprentissage supervisé avec des milliers de data. Un gamin de cinq ans le fait au pire en trois expériences.

Freud disait qu’il existe trois métiers impossibles : enseigner, soigner, gouverner. Pourquoi sont-ils impossibles ? Parce qu’il travaille sur de l’humain, d’où ressortit trois propriétés : la singularité, la complexité et l’incertitude. C’est que qu’Aristote nommait la «sagesse pratique ». Un parent qui essaie d’éduquer son enfant le comprend encore plus vite qu’un expert de l’IA.

(11) Brigitte Dormont, « La tarification à l’activité (T2A) à la Française » », Revue française d’administration publique, op. cit., p. 487 – 498.

Ces trois propriétés supposent ce que nos technocrates veulent escamoter : la délibération, parce qu’ils veulent escamoter la politique. Et escamoter la politique sur un autre métier comme celui de soigner, alors ce n’est pas l’échec qui est assuré, mais la catastrophe. (singularité + complexité + incertitude) au carré = délibération au carré.

Cette catastrophe, les Français l’ont eu devant les yeux pendant un an : des « décideurs » constatant que leur « machine à gouverner », en laquelle ils avaient tellement confiance, était en pleine capilotade, tentaient de cacher la malfaçon avec force mensonges, effets d’annonce, promesses d’un « jour d’après » radieux.

La planification, au moins telle qu’elle avait été rénovée à compter de 1988, démocratique mais adossée à des indicateurs multiples et qualitatifs, est certainement un processus long, tortueux, porteur d’irrationalités, lent, parfois exaspérant : mais elle avait le mérite d’intégrer la complexité et l’incertitude d’une organisation aussi labile que la santé. C’est que le philosophe Dewey nommait « l’enquête » : le public se co-construit avec les problèmes qu’il investigue. Et dans cette enquête, l’État n’est pas un instrument (12). Il est un instrument qui aide le public à résoudre le problème (de santé) dont il se préoccupe. C’est le cœur de la philosophie de la planification, sanitaire ou non. Or, avec la constitutionnalisation des règles budgétaires, l’État, d’instrument du public est devenu sont régent. Il s’est autonomisé du « public » pour lui imposer des règles non votées aux dépens des problèmes de santé auxquels il se confrontait. La question n’est pas que philosophique. Car les néolibéraux se sont définis contre les défenseurs de la planification, dont ils ont souligné les apories logiques et logistiques, afin de mieux vanter les vertus de la décentralisation marchande. Sauf que l’un des pionniers consacrés de l’économie de la santé, Kenneth Arrow, avait précocement souligné les apories de la régulation marchande dans le secteur médical (asymétries d’informations, etc.). Donc, logiquement, il reste deux solutions : la (non) régulation professionnelle, dont Eliott Freidson, a fait litière en 1970 ; la planification démocratique, équipée en informations, soutenue par les bassins de population desservis par les professionnels et structures de soins. La réponse n’est pas de nature logique ; elle est politique.

Veut-on un système piloté de façon automatique en fonction d’instruments budgétaires quitte à rationner, de façon invisible et hypocrite, certaines catégories de population ? Dans ce cas, c’est le contribuable qui impose sa loi.

Ou veut-on une procédure planificatrice, certes lente, tortueuse, coûteuse, source de conflits mais qui aura le mérite de partir des problèmes de santé concrets ? Dans ce cas c’est le citoyen qui imposera sa loi dans le cadre de la délibération collective. Au fond, c’est à travers nous que traverse ce débat soi-disant technique, et pourtant intrinsèquement politique : sommes-nous d’abord des contribuables ou des citoyens-usagers ?

Peut-on espérer ne pas revenir un mode de gouvernement au moment où réduire les déficits et la dette publics redeviendront l’alpha et l’oméga de l’action publique ? Las, il y a beaucoup à craindre que comme en 2010, les «machines à gouverner» vont revenir en force, « assainissement des finances publiques » oblige. Mais, quand même, on aura eu ce moment aussi unique qu’édifiant où un brillant technocrate supplie le politique de se ressaisir de ses choix démocratiques ! Quand les technocrates sont gênés par la démission des décideurs politiques, c’est que cela ne tourne plus rond dans la démocratie !

(12) John Dewey, Le public et ses problèmes, Paris, Folio Essais, 2005 [1915].

Réactions:

A la note de Terra Nova

Pr le DR J.P DEVAILLY

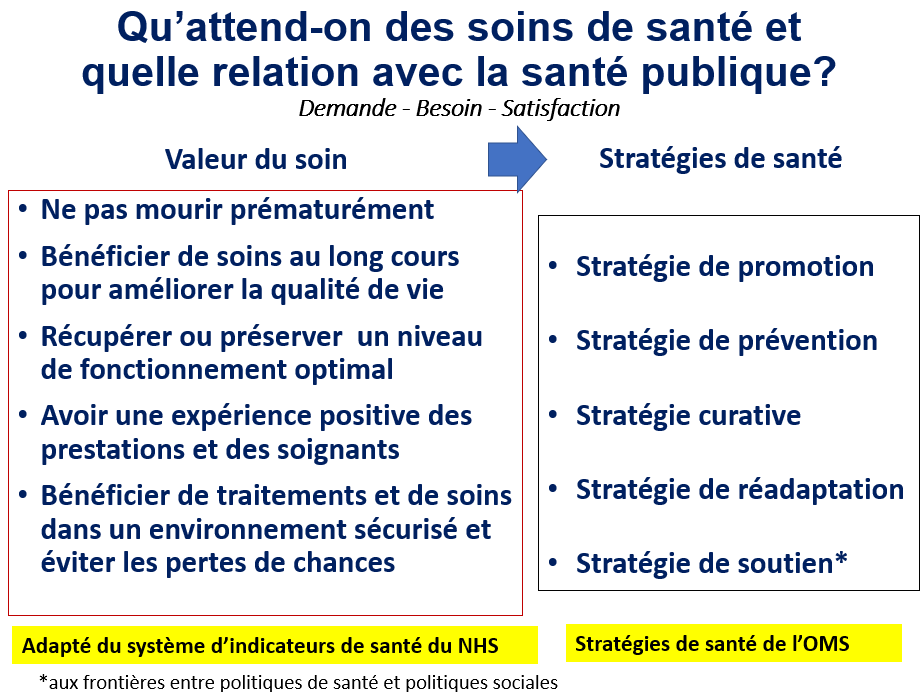

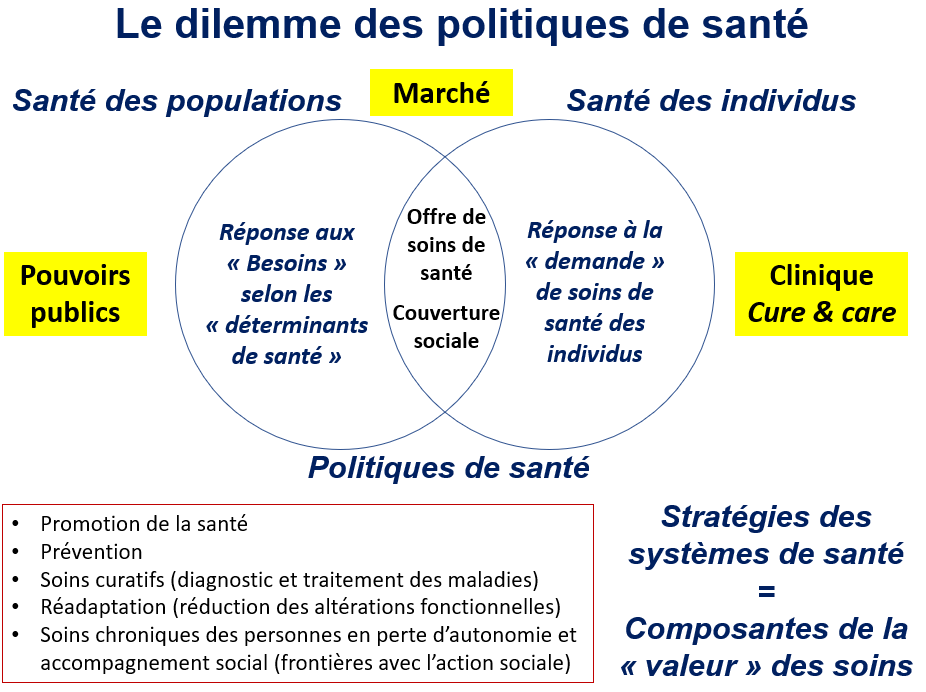

L’article de Pierre-Louis Bras est en effet très important parce que quelqu’un qui est un expert du le système pose assez bien la question de la régulation et de son incapacité actuelle à définir les besoins, la réponse nécessaire et donc une ONDAM technique qui soit autre chose qu’un enfumage politique. – La régulation rationnelle et scientifique a tout son intérêt mais elle est aujourd’hui balbutiante: son modèle – à partir d’un modèle causal des déterminants de santé on décrit et on mesure les besoins et on planifie une offre qui va répondre à la demande qu’on définit sans les utilisateurs ni les professionnels – est aujourd’hui illusoire. – La régulation par le marché a peut-être certains intérêts mais a beaucoup trop de défaillances pour ne pas être le modèle fondamental – La régulation professionnelle qui défend d’être la seule capable d’allier poiesis (production) et praxis (sens ou valeur de l’action qui est de répondre aux besoins… ou à la demande?)

La régulation par les partie prenantes pourrait s’approcher de la démocratie, sans adjectif polluant, qui prend en compte le pont de vue des usagers et associations. Mais personne pour le moment ne sait comment faire. Je soutiens qu’un des plus grands manques avant de se permettre de parler de besoins est celui d’un système d’information doté de catégories consistantes. Franchement, Fetter était un spécialiste de la production des entreprises et on n’a pas fait évoluer son modèle depuis un demi-siècle?Voila bien leBullshit management!

Pourquoi ne sort-on jamais de ce trilemme fondamental état, marché et professions en rejouant sans cesse les débats aporétiques de la scène révolutionnaire? Parce que pour le moment tout le monde parle de besoins de santé comme s’ils allaient de soi alors que nous ne sommes pas capables aujourd’hui d’articuler le champ de la santé publique avec celui de la médecine – ou de la clinique – pour inclure les professionnels du soin individuel – qui applique(nt) des savoirs abstraits à des cas concrets dans des pratiques prudentielles.Parce qu’on continue la surenchère politico-médiatique dans le « plus global que moi tu meurs », » plus biopsychosocial que moi tu meurs », « plus défenseur que moi des malades chroniques, des vieux, des malades mentaux, des handicapés, du care, des fragiles, des vulnérables, des mourants, tu meurs… Nos pauvres plans de santé publique se résument à 4 ou 5 priorités issues du lobbying, inévitable certes, mais qui ne s’appuie sur aucun jeu de données robuste.

Cela donne le sentiment que le diviser pour régner des stratégies politiques d’ajustement est à l’ouvrage!

Pour nous mettre d’accord une seule solution: se mettre d’accord sur la valeur du soin individuel (la clinique) et comment la concilier avec l’intérêt collectif et la soutenabilité en contexte de rationnement. Le NHS a tenté de définir cela en verbes d’action autrement dit les finalités ou composantes de la valeur des soins pour les bénéficiaires:

•Ne pas mourir prématurément •Bénéficier de soins au long cours pour améliorer la qualité de vie •Récupérer ou préserver un niveau de fonctionnement optimal •Avoir une expérience positive des prestations et des soignants •Bénéficier de traitements et de soins dans un environnement sécurisé et éviter les pertes de chances

On voit tout de suite que les composantes n’ont de sens que reliées aux autres et pourtant on continue à nous faire croire qu’on produit des groupes homogènes de diagnostics?Ou que l’hôpital aigu c’est curatif (depuis 1940) , les SSR c’est la réadaptation et après pour les soins chroniques? Nos technos à courte vue ont voulu faire coller la segmentation des séjours -court, moyen et long) aux fonctionnalités de la valeur des soins. Hors une prestation qui a du sens, doit répondre simultanément aux cinq fonctionnalités approchés par le NHSLes professionnels organisent les soins en combinant ces fonctions et non selon des flux de travail abstraits et myopes définis par la production des résultats proposés par le contrôle de gestion.Ne cherchez pas plus loin pourquoi nos médecins, soignants et managers lucides sont si désespérés.

ET comment réguler politiquement ce rationnement? L’article de PL Bras fonde le fait qu’il faut sortir des mythes de la gestion « macro » par les coûts.

A la contribution de F. PIERRU

Par le Dr J.P DEVAILLY

Merci Frédéric de cet excellent texte où tu articules parfaitement l’absence de pilotage politique du bateau ivre avec l’absurdité de la T2A à la française. L’argent suit le patient, mais pour quel service? On n’en sait rien puisque les prestations hospitalières ne se limitent en rien à la guérison d’une maladie aigue ou aux soins d’une maladie chronique malgré le credo de la « machine à soigner », introduit dès 1940. Quel est donc le produit que l’argent doit suivre? Quelles données a-t-on pour le savoir? Pour l’anticiper?

Je te cite vers la fin:

« Donc, logiquement, il reste deux solutions : la (non) régulation professionnelle, dont Eliott Freidson, a fait litière en 1970 ; la planification démocratique, équipée en informations, soutenue par les bassins de population desservis par les professionnels et structures de soins. La réponse n’est pas de nature logique ; elle est politique. »

Les apories de la régulation marchande valent aussi bien pour les apories de la régulation démocratique ce que confirme bien l’approche néolibérale aux sens de la concurrence régulée par l’état, notamment sur l’asymétrie d’information et le risque avéré de faire monter l’usager dans le système comme bras armé du régulateur comme le client est le bras armé de l’actionnaire (François Dupuy: la faillite de la pensée managériale). Comment éviter une transparence illusoire quand c’est une opacité croissante que nous constatons à notre niveau de petits techniciens de santé ? Qui gardera les gardiens des données?

Un système, en me permettant une métaphore organique, a des boucles d’autorégulation inconscientes que la régulation consciente ne peut jamais compenser si elles sont détruites, comme dans la maladie de Parkinson où la pyramide de commandement du mouvement volontaire s’épuise à ramer contre un système nerveux où toute fluidité du mouvement a disparu.

La régulation professionnelle au niveau macro a certes ses limites corporatistes au sens négatif du terme, celui de la seule défense des intérêts catégoriels.

Ce que détruit surtout le pilotage par les coûts au niveau macro et les pseudo-marchés au niveau micro, c’est la régulation professionnelle au niveau des coopérations micro: au contact du patient que servent nos épuipes et au niveau de l’organisation des soins (cure et care) puisque les logiques professionnelles conditionnent l’organisation des soins de façon bien différentes des logiques managériales portes par le triple dispositif ONDAM / gouvernance post-HPST / T2A. Cette trilogie ne peut que conduite à exclure la logique professionnelle des trois niveaux macro, méso et micro.

Tout ça est archi évident en mettant bout à bout organisation professionnelle de Mintzberg, le second Freidson du professionnalisme que tu nous as fait découvrir, les pratiques prudentielles fondées sur la sagesse pratique, les compétences clés de l’économie de la connaissance quand une régulation d’apprentis sorciers ne la détruit pas.

Le mythe du pseudo marché qui tend miraculeusement vers la firme parfaite est une religion dont les croyants sont légions et qui permet de gober la fiction de l’ONDAM.

Si on n’y croit plus, alors on commence à se poser des questions, comme Bras, sur la définition des besoins, sur les effectifs nécessaires, sur le niveau de rémunération nécessaire, sur la qualité de vie au travail, sur les investissements. Peut-être (accès d’optimisme) que le moment COVID nous amène au bord d’un changement?