Au Burkina Faso, la lutte sécuritaire met sous pression journalistes et militants

Faute de visages et de témoignages, la guerre se mène en silence, réduite aux récits officiels et à la terminologie d’usage employée par les autorités.

Par Sophie Douce(Ouagadougou, correspondance)

Publié le 26 janvier 2021 à 18h00, mis à jour hier à 07h05

Temps de Lecture 5 min.

Un bruit étrange, comme un « poc », et la trace d’un impact sur le pare-brise avant de sa voiture. « C’était un tir de balle. Par chance, elle n’a pas traversé la vitre », rapporte le journaliste burkinabé Yacouba Ladji Bama.

Ce soir du 10 novembre 2020, le rédacteur en chef du bimensuel d’investigation Courrier Confidentiel prenait la route pour la capitale, Ouagadougou, après avoir coanimé un panel sur la corruption électorale à Dori, dans le nord du pays. Assis à l’avant, côté passager, il a eu le sentiment glaçant d’avoir échappé de peu à la mort.

Depuis, Yacouba Ladji Bama a déposé plainte contre X pour « tentative d’attentat à la vie », mais cherche encore à comprendre. A-t-on voulu l’éliminer ? Et qui ? Il le sait, ses écrits dérangent. Le journaliste est connu pour avoir révélé de nombreux scandales financiers et politiques au sommet du pouvoir. Il y a un an déjà, le 6 janvier 2020, son domicile à Ouagadougou avait été la cible d’une attaque au cocktail Molotov et son véhicule incendié par des individus non identifiés.

Les journalistes et les militants au Burkina Faso font face à une pression accrue depuis quelques années. Le pays est pourtant considéré comme l’une des « réussites du continent africain en matière de liberté de la presse » selon l’ONG Reporters sans frontières, qui le classe 38e (sur 180 pays). Mais la lutte antiterroriste menée contre les groupes djihadistes met à rude épreuve la liberté d’informer.

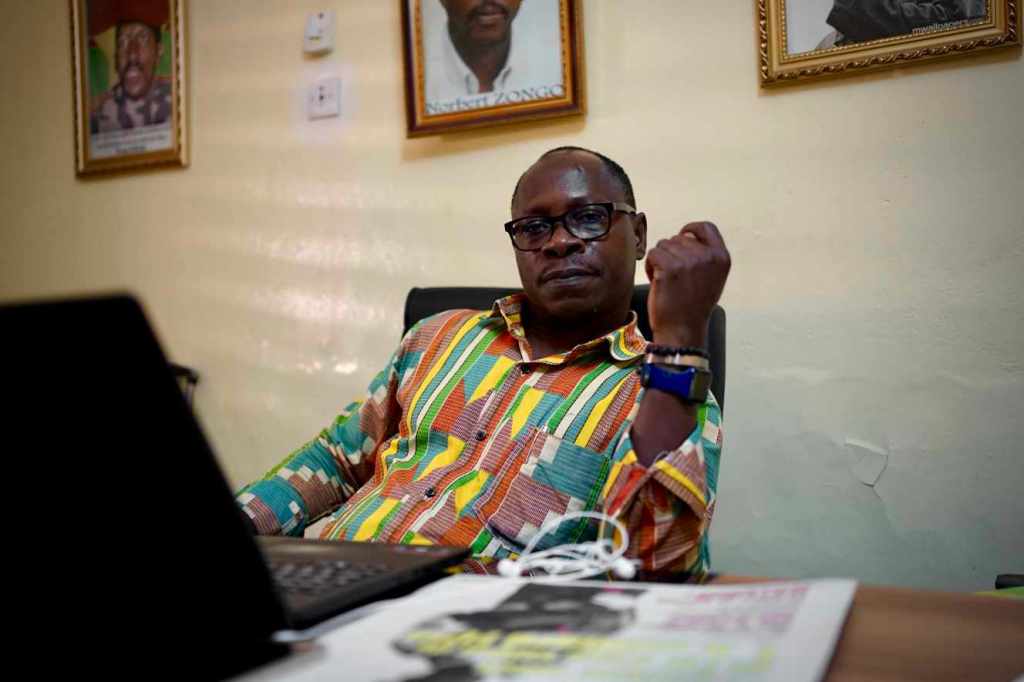

Les fantômes hantent le bureau de Yacouba Ladji Bama. Entre les portraits de Che Guevara et de l’ancien président révolutionnaire Thomas Sankara accrochés au mur, apparaît le visage de Norbert Zongo, le journaliste d’investigation burkinabé assassiné le 13 décembre 1998. Si la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014, après vingt-sept ans de règne, a fait souffler un vent de liberté et permis de nombreux acquis démocratiques au Burkina Faso, le rédacteur en chef est de nouveau inquiet.

Intimidation, stigmatisation

En 2020, « au moins six attaques ou intimidations » contre des confrères ont été comptabilisées par l’Association des journalistes du Burkina (AJB). C’est la première fois que cette organisation indépendante enregistre autant de cas depuis l’ère Compaoré.

« Il est de plus en plus difficile de travailler à cause du contexte sécuritaire qui est devenu un prétexte pour museler la presse. Dénoncer la mal gouvernance et la corruption, toucher à l’armée est un pari risqué », explique Yacouba Ladji Bama, qui a notamment dévoilé le sous-équipement des militaires engagés dans la lutte anti-djihadiste. Il dit être régulièrement pris à partie sur les réseaux sociaux par « des activistes du pouvoir ». Commentaires virulents, coups de fils anonymes, convocations des autorités, intimidations…

Lire aussi « Certains ont peur d’aller voter » : au Burkina Faso, des élections sous la menace terroriste

Cette intimidation s’exerce de façon insidieuse et peut aller jusqu’au harcèlement. Daouda Diallo, le porte-parole du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation, est l’un des premiers à avoir dénoncé des exactions de l’armée contre des civils dans le pays. Depuis, il assure faire l’objet de « filatures ». « On frappe à ma porte la nuit, on cherche à me discréditer en m’accusant sur Facebook d’être antipatriote et de soutenir les terroristes », décrit encore ce représentant de Kisal, une association de défense de la communauté peule, qui rapporte avoir reçu plusieurs menaces de mort et dit craindre pour la sécurité de sa famille.

Dans un pays qui a déjà connu six coups d’Etat militaire et où le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l’ancienne garde rapprochée de Blaise Compaoré, a longtemps fait régner la peur et entretenu le mythe autour de ses hommes, critiquer l’armée reste sensible. Alors que les forces de défense et de sécurité (FDS) paient un lourd tribut à la lutte antiterroriste, les accusations de bavures, de plus en plus récurrentes, passent mal.

Autocensure

Dans l’une de ses rares déclarations, le 1er novembre 2019, le ministre de la défense burkinabé Chérif Sy – pourtant un ancien journaliste, tout comme son homologue des affaires étrangères, Alpha Barry – allait jusqu’à dénoncer une « guerre de désinformation ». Il appelait à s’engager contre « les mauvaises images qui sont véhiculées sur nos FDS à travers des campagnes de propagande savamment orchestrées dans des médias traditionnels et sur les réseaux sociaux ».

Quelques mois plus tôt, le 21 juin, l’Assemblée nationale avait voté une modification du code pénal. Objectif ? Lutter contre les publications qui pourraient « démoraliser ou saper l’efficacité » des interventions de l’armée. La loi, jugée « liberticide » par l’ONG Amnesty International, prévoit une peine d’un an à cinq ans de prison et jusqu’à 10 millions de francs CFA d’amende (quelque 15 000 euros) en cas de diffusion de « fausse information » et de publications relatives aux opérations militaires ou à un acte terroriste « sans autorisation ».

Lire aussi Présidentielle au Burkina Faso : de l’euphorie à la désillusion, le bilan mitigé de Kaboré

Le 12 novembre 2019, l’activiste Naïm Touré a été arrêté pour « tentative de démoralisation des forces de défense et de sécurité » après avoir critiqué la gestion de la crise sécuritaire sur sa page Facebook, avant d’être relâché.

Depuis l’adoption du nouveau code, de nombreux reporters burkinabés préfèrent « s’autocensurer », assure Guézouma Sanogo, journaliste à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), la société audiovisuelle publique. « Nous sommes astreints à une source unique, la voix officielle, et contraints d’attendre le communiqué des autorités pour parler d’une attaque. Désormais sans autorisation, impossible d’aller sur le terrain », fustige-t-il.

Or, la hiérarchie militaire a verrouillé sa prise de parole et ne communique pas toujours sur les incidents. Les reporters autorisés à embarquer avec l’armée sont rares et triés sur le volet. Ainsi, les journalistes sont de moins en moins nombreux à pouvoir – et vouloir – se rendre dans les zones dites « rouges ». Comme dans le nord et l’est du pays, où règne la menace des groupes armés, avec le risque d’assassinat ciblé et d’enlèvement.

Lire notre reportage : Au Burkina Faso, l’essor périlleux des milices villageoises face aux djihadistes

« Des zones sont complètement isolées, les terroristes ont coupé le réseau téléphonique, de sorte que l’on n’a plus aucune information sur ce qu’il se passe là-bas », regrette un journaliste indépendant, qui préfère cacher son identité quand il franchit les postes de sécurité et a été conseillé par son entourage et ses sources de ralentir ses reportages.

Faute de visages, de témoignages, la guerre se mène en silence, réduite aux récits officiels et aux terminologies d’usage, comme « GAT », qui désigne un « groupe armé terroriste » ou « HANI » pour « homme armé non identifié ». Un handicap dans la lutte contre le terrorisme au Sahel qui est aussi une guerre de communication où chacun cherche à conquérir « les cœurs et les esprits », comme l’a relevé Facebook dans un rapport le 15 décembre 2020.