Au Burkina Faso, fuir une vie devenue impossible

Attaques djihadistes, effets du changement climatique… Les crises tenaillent le pays, qui compte plus d’un million de déplacés et où deux millions de personnes souffrent de la faim

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)- correspondante

Dos courbé sous le soleil, Kalidiata Badini traîne sa peine dans un nuage de poussière. Ce terrain crevassé par la sécheresse, elle le sillonne chaque jour, du matin au soir, remplissant son tamis de graviers pour en extraire le sable. Sisyphe moderne, elle répète ce même geste à l’infini au moins huit heures chaque jour. Et il lui faut vingt longues journées de travail pour que son tas de granulats puisse être acheté 3 000 francs CFA (4,50 euros) par un fabricant de parpaings. Travail ingrat, épuisant, pour une vie de misère. Son dos et son cou la font souffrir, mais « pas le choix », précise cette ancienne cultivatrice de 63 ans qui a tout perdu et trouvé ce seul moyen de subsistance.

Ses champs, ses animaux, ses stocks de céréales, tout est resté « là-bas », dans son village, à Silgadji, dans le nord du Burkina Faso. Forcée de fuir il y a un an à cause des attaques terroristes, la veuve s’est réfugiée avec ses sept enfants dans une maisonnette en pierre brute et toit de tôle, sans eau ni électricité. Dans une de ces baraques qui s’étirent jusqu’à l’horizon à Panzani, un quartier périphérique de Ouagadougou.

Avec plus d’un million de déplacés, le Burkina Faso est le théâtre d’une des crises humanitaires les plus rapides au monde. A cause de l’aggravation des violences djihadistes, couplées aux conséquences économiques du Covid-19 et aux effets du changement climatique, ce sont 2 millions de Burkinabés – soit un habitant sur dix – qui souffrent de la faim et ont besoin d’une aide d’urgence, une partie d’entre eux ayant, comme Kalidiata Badini, tout abandonné dans leur fuite.

Il y a quelques années, cette paysanne n’aurait jamais imaginé devoir mendier un jour. Les cultures de mil, d’arachide, de maïs, les troupeaux de moutons, le poulailler, elle avait tout. « On en vendait une partie et on gardait le reste pour nous, on ne connaissait pas la faim », se souvient-elle, en langue moré. Dans son village, la terre était suffisamment généreuse pour que la sexagénaire prenne une retraite anticipée, ses belles-filles la remplaçant aux champs. Et même ainsi, elle pouvait gagner 7 000 francs CFA (10 euros) par jour, une véritable fortune, surtout à l’aune de sa misère actuelle.

Allure fantomatique

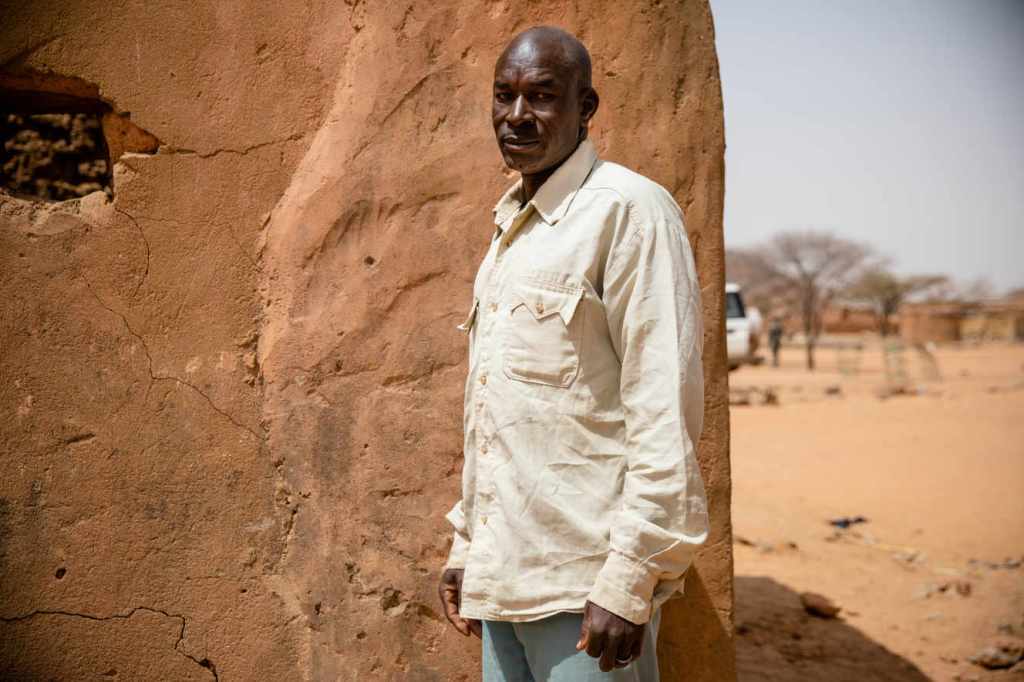

Et puis, il y a eu ce jour où sa vie a basculé. Des djihadistes sont arrivés une première fois. « Ils ont commencé par brûler des bars et des motos, ont menacé d’exécuter ceux qui appelleraient la sécurité et les paysans qui feraient pousser la moindre graine au village », raconte Adama Sawadogo, son fils de 25 ans. C’était au début de l’année 2019. Peu après, en avril, ces hommes armés « enturbannés » sont revenus tuer le cousin de sa mère, le pasteur de Silgadji, assassiné en même temps que cinq fidèles en plein culte dominical. En janvier dernier, 39 civils ont encore été abattus lors de l’attaque d’un marché de la commune. « Là, les terroristes ont tout emporté, nos réserves de céréales et le bétail », indique Ali Sawadogo, son oncle de 68 ans, qui a perdu toutes ses sources de revenus, ses champs et ses animaux – une centaine de vaches, de moutons, de chèvres et trois chevaux.

Comme la plupart des habitants, la famille a préféré fuir que défier les djihadistes. Elle a chargé quelques ballots à la va-vite sur des charrettes et des vélos, s’est entassée à l’arrière de camions de marchandises avant d’arriver, six jours plus tard, dans la capitale burkinabée, espérant y trouver refuge. Sauf qu’ici, en ville, loin de ses terres et de ses moyens de subsistance, la vie est devenue vraiment difficile. L’espace et les terres fertiles manquent pour cultiver. La famille est obligée de se cotiser pour payer le loyer et dépend des dons d’ONG et de voisins charitables pour se nourrir. La marmite s’est réduite à quelques kilos de riz ou de tô (bouillie de mil) chaque jour. La viande et le poisson, elle n’y songe même plus. « Les enfants vont souvent à l’école le ventre vide et ne mangent pas jusqu’au soir parce qu’il n’y a pas de cantine. Parfois, on ne fait qu’un repas par jour », explique Kalidiata Badini.

Dans les rues de la capitale, ils sont de plus en plus nombreux, comme les petits Badini, à errer et mendier aux feux rouges, le visage éteint, l’allure fantomatique. Selon les chiffres officiels, plus de 1 000 déplacés, dont la moitié sont des enfants, ont trouvé refuge à Ouagadougou, hébergés chez de la famille ou logeant dans de modestes locations en périphérie. Les autorités refusent l’installation d’un camp de déplacés dans la capitale et préfèrent les rediriger vers les sites d’accueil situés dans le centre-nord ou le nord du pays. Mais les places commencent à y manquer, et la menace de représailles des terroristes et des milices y est trop proche.

Au-delà des violences, qui ont fait plus de 1 600 morts en cinq ans dans le pays, les populations fuient une vie devenue impossible. Pillage des récoltes, vol du bétail, saccage des cultures et des villages… Les groupes armés, dont certains sont affiliés à Al-Qaida ou à l’organisation Etat islamique, pratiquent la politique de la terre brûlée au Burkina Faso, où 80 % de la population active dépendent de l’agriculture et plus de 40 % vivent toujours sous le seuil de pauvreté. L’insécurité, qui limite l’accès aux champs, aux marchés et aux zones de pâturages, les aléas climatiques, qui font se succéder les périodes de sécheresse et les inondations, ou encore les répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19, sont trop de crises pour des populations déjà fragiles.

C’est un risque de famine qui menace, préviennent les Nations unies, « si la situation se détériore davantage » dans certaines zones, où l’accès humanitaire devient de plus en plus difficile à cause de la présence des groupes armés. Dans le nord du pays, deux provinces, le Soum et l’Oudalan, ont basculé en état d’urgence d’insécurité alimentaire, l’avant-dernière phase de l’échelle IPC, le système mondial de classification de la sécurité alimentaire, et plus de 11 000 personnes ont souffert de famine, le niveau le plus grave, pendant la période de soudure, de juillet à septembre, quand les greniers sont vides en attendant les récoltes suivantes. Pour faire face, le gouvernement burkinabé a presque triplé cette année, par rapport à 2019, le budget consacré au Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition, estimé désormais à 80 milliards de francs CFA (120 millions d’euros).

En attendant, les Badini et les Sawadogo ne voient pas d’avenir. Impossible pour eux de retourner dans leur village de Silgadji, où les djihadistes rôdent toujours. Adama, le fils qui rêvait d’une carrière militaire, a abandonné la classe de 4epour travailler comme orpailleur dans une mine clandestine. Un travail dangereux, mais le dernier espoir de la maison, c’est lui. « Je dois les soutenir, s’il m’arrive quelque chose, c’est toute la famille qui mourra », reconnaît le jeune homme, qui peut gagner 25 000 francs CFA (38 euros) les bons jours. Un argent durement gagné, mais si vite dilapidé dans l’eau, la « popote » ou les frais de scolarité.Au Soudan, la belle aventure de la cacahuète

Elliot Brachet

Au Burkina Faso, les pagnes de Noël font la joie des croyants et des collectionneurs

Ces tissus en wax, imprimés de messages religieux et de dessins festifs, sont devenus une véritable institution dans ce pays où se côtoient chrétiens, musulmans et animistes.

Dans l’atelier d’Adama Ouedraogo, le ronronnement des machines donne la cadence. Clac, clac, clac… Les vieilles Singer résonnent comme des locomotives lancées à plein régime. « Ça ne s’arrête pas, je suis même obligé de refuser des clients », s’excuse le tailleur de 49 ans, carnet de commandes gribouillé à côté d’une montagne de tissus colorés. A l’approche des fêtes de fin d’année, les clients défilent dans sa petite boutique nichée à côté de la cathédrale de Ouagadougou. Et si Adama Ouedraogo est aussi connu dans le quartier, c’est parce qu’il est un spécialiste des « pagnes de Noël », ces tissus en wax imprimés de messages à caractère religieux et de dessins festifs.

Dans le capharnaüm qui lui sert d’atelier de couture, les étoffes bariolées, aux motifs à étoiles et sapins frappés d’images de la naissance de Jésus, débordent des placards. Robe, pantalon, coiffe sur mesure… Pour les clients, tout est possible. Il ne reste plus qu’à laisser libre cours à leur imagination, s’inspirer de modèles dénichés dans un catalogue ou, pour les plus coquets, sur une célébrité.

Lire aussi : Au Burkina, les chenilles « chitoumou » se dégustent bien grillées

Exit donc les tenues noires ou monotones ! Au Burkina Faso, on fête désormais Noël en couleurs. Les fidèles portent le pagne religieux lors de la messe de minuit et le 25 décembre. Pour tenter de faire perdurer la magie de Noël, certains n’hésitent pas à s’en vêtir toute l’année, car c’est une manière élégante et joyeuse de porter des messages de paix. Comme un bon cru, les connaisseurs s’amusent même à reconnaître l’année d’un pagne en fonction de ses motifs.

La vierge ou le pape

Sous le soleil brûlant de midi – environ 35 °C ce jour-là –, les abords de la cathédrale de Ouagadougou ont un air de fête. Les clients virevoltent autour des étals colorés, touchant les crèches faites main en granit, les sapins en plastique et même les bonnets de père Noël. Mais personne ne s’y trompe : sur ce marché de Noël version sahélienne, la vraie star c’est le pagne religieux. Certains croyants viennent d’ailleurs de loin pour dénicher un tissu à l’effigie de la vierge Marie ou du pape Jean-Paul II.

A quelques jours du réveillon, le pagne de Noël « édition 2020 » est devenu une pièce convoitée, au point qu’une retardataire se précipite sur l’un des derniers lots à 2 500 francs CFA (3,80 euros), sur lequel est inscrit « Paix sur la Terre aux hommes qu’Il aime ». Soulagée Patricia Parkouda, une étudiante de 25 ans accompagnée de sa grande sœur qui collectionne les pagnes de Noël « depuis 1998 », reconnaît en acheter un chaque année, « parce que c’est gai et pour honorer ce jour spécial ».

Lire aussi : Au Burkina Faso, le Musée de Manega protège le langage des tams-tams et des masques de l’oubli

L’origine de ce phénomène, populaire également en Côte d’Ivoire, au Bénin ou au Togo, reste entourée de mystères. « C’est une tradition ancienne, on le porte pour exprimer sa foi et marquer un événement heureux ou douloureux. Mais au fil des ans, c’est aussi devenu un objet commercial, au point qu’il en existe aussi pour les musulmans maintenant », explique l’abbé Paul Dah, chargé de la communication de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Il se souvient des premiers à avoir lancé la mode, en 1975, lors du 75e anniversaire de l’évangélisation de ce qui était encore la Haute-Volta.

Chaque fête a son étoffe

Au Burkina Faso, « Madame Pauline » est considérée comme la précurseuse. Au départ, elle se fournissait à Abidjan et revendait ses balles de pagnes religieux à Ouagadougou, avant d’être la première à lancer une production locale, dans les années 1970. Elle imaginait et faisait tisser ses propres pagnes en coton burkinabé à l’usine Faso Fani de Koudougou, fermée en 2001. « Au début ça ne marchait pas beaucoup, puis il y a eu de l’engouement avec la visite du pape Jean-Paul II, en 1980. J’ai reçu beaucoup de commandes », raconte Pauline Ilboudo Compaoré, devenue la fournisseuse officielle, accréditée par l’archevêché, des pagnes religieux du Burkina Faso.

Pâques, la Pentecôte, l’Assomption… Chaque fête a son étoffe. Une manière de marquer l’événement, mais aussi, pour cette catholique, de « partager le message » et de « porter sa croyance dans son cœur et sur ses habits ». Agée de 74 ans, elle a confié la gestion de la boutique familiale à son petit frère, Jean-Baptiste Ilboudo, qui conçoit le pagne de Noël officiel, dessiné sur mesure et imprimé en édition limitée chaque année. « Chaque motif est unique, il doit être simple, esthétique et afficher un message fort, validé par une commission de l’archevêché », explique Alfred Getawendé Yanogo, le dessinateur attitré, qui s’inquiète malgré tout de la multiplication des copies et de la banalisation de ce tissu.

Lire aussi Au Burkina Faso, le « poulet bicyclette » à toutes les sauces

Dans les rayons du magasin, Jean-Baptiste Ilboudo papillonne entre les étals comme un bibliothécaire émerveillé face à des livres sacrés. Il connaît chaque pagne, leur date, leur origine et leur signification. Chaque année, il en vend plus de 60 000 au Burkina Faso. Ces tissus sont presque devenus des bouts d’histoire, de mémoire. Les plus anciens sont même convoités par les collectionneurs. Son plus grand souhait : que ces pagnes, fabriqués en Inde et en Chine depuis la fermeture de l’usine Faso Fani, soient de nouveau tissés au « pays des hommes intègres », comme le voulait sa grande sœur.

Une tradition de tolérance

Dans la rue voisine, Adama Ouedraogo n’a pas le temps de souffler. Le couturier ne compte plus ses heures passées, la nuque courbée, à dessiner, découper et coudre, dès l’aube et jusque tard dans la nuit. Il lui faut terminer ses dernières commandes à temps. Et ne lui demandez pas d’estimer le nombre de ses clients, il ne compte pas – ou plus. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il tient la cadence de cinq robes réalisées chaque jour, contre deux en temps normal. Noël, c’est plus de la moitié de son chiffre d’affaires de l’année, jusqu’à 300 000 francs CFA (450 euros). Et même s’il n’est pas chrétien, peu importe, ce qui le rend le plus fier, « c’est de voir les clients heureux », sourit celui qui habille aussi bien « les sœurs du quartier que les voisins protestants, musulmans et animistes

Un exemple parmi tant d’autres de la tradition de tolérance et de coexistence religieuse qui a longtemps prévalu au Burkina Faso, en proie depuis cinq ans à des violences djihadistes dans le nord et l’est du pays. « Mes frères catholiques m’invitent à manger le poulet pour Noël et ils viennent chez moi pour la Tabaski ou le ramadan », résume Adama Ouedraogo avant de se replonger dans la confection d’une robe danseuse en pagne bleu étoilé pour une cliente exigeante. L’œil aiguisé, le geste précis, il trace en quelques secondes la forme à la craie, découpe le tissu avec ses grands ciseaux et… « Voilà ! Il ne reste plus qu’à coudre », conclut cet infatigable passionné, qui passera encore environ deux heures sur cette pièce.

Sophie Douce(Ouagadougou, correspondance)

Au Burkina Faso, des internats de filles pour franchir le cap de l’école primaire

Education en Afrique : « Allez les filles ! » (1). Un plan décennal a permis à la quasi-totalité des fillettes d’être scolarisées. Mais au-delà, seulement 40 % poursuivent dans le secondaire et 4 % dans le supérieur.

Temps de Lecture 6 min.

Pour ne rien manquer de l’actualité africaine, inscrivez-vous à la newsletter du « Monde Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi à 6 heures, retrouvez une semaine d’actualité et de débats traitée par la rédaction du « Monde Afrique ».

Rasmata Kaboré n’est pas revenue au collège. Elle a tourné la page de ces années-là pour entrer au lycée. Alors que la pandémie due au coronavirus s’installait au Burkina Faso et que les écoles fermaient les unes après les autres, cette fille de paysan n’a pas eu à quitter l’internat où elle suivait ses études depuis quatre ans. Elle qui avait la chance d’être dans une classe à examen, a pu rester y préparer son BEPC, alors que toutes les classes intermédiaires se vidaient. Son examen de fin de collège en poche, Rasmata a intégré le lycée voisin de Koudougou, une ville du centre-ouest du pays.Présentation de notre série « Allez les filles ! » Le Covid-19 s’invite dans l’équation de l’éducation des filles en Afrique

Comme elle, seize autres adolescentes ont laissé une place vacante à l’internat de Nanoro, ville plus proche de leur village. « A cause du virus, nos animateurs n’ont pas pu sensibiliser les familles pour offrir à de nouvelles collégiennes une place dans les internats », regrette Salam Ouedraogo, le directeur scolaire de l’association Res Publica. Seulement 148 lits sont occupés sur les 165 disponibles. Mais tous les espoirs de remplissage restent permis dans cette région qui se convertit doucement à l’éducation des filles.

Aventure scolaire

Il y a quelques années encore, l’aventure scolaire des enfants de paysans se terminait en fin de primaire avec une affectation précoce au travail des champs, et bien souvent un mariage arrangé. Si le Burkina affiche toujours le cinquième taux le plus élevé au monde pour les mariages d’enfants, avec une fille sur deux mariée avant ses 18 ans et une sur dix avant ses 15 ans, les mentalités évoluent malgré les résistances. « Ici, les parents préfèrent investir dans l’éducation des garçons, car la fille est considérée comme une “étrangère” qui devra partir vivre dans une autre famille », rappelle Naaba Karfo, roi et chef coutumier de Nanoro. Alors, « chaque année, les écoles perdent encore des écolières, mariées de force puis rapidement enceintes », regrette l’inspecteur de l’enseignement de la commune, Seydou Yameogo, qui a bien du mal ensuite à les réintégrer dans le système scolaire. Pauvreté, isolement géographique, pesanteurs sociales, mariages et grossesses précoces : au Burkina, où plus de 60 % de la population est analphabète et où 40 % vit sous le seuil de pauvreté, le chemin vers l’école reste pavé d’obstacles pour bien des jeunes filles.

Si Rasmata Kaboré a réussi, elle, à les franchir, c’est parce que son ambition estarrivée aux oreilles de Res Publica, une association française qui a mis en place un plan de scolarisation des filles. Yaya Ouedraogo, l’un de ses animateurs, a contrôlé les notes, parlé à l’enfant et proposé à la famille une place à l’internat monté par l’ONG. En une vingtaine d’années, leur initiative a réussi à multiplier par cinq l’effectif des filles dans sa centaine d’établissements scolaires, construits au cœur de trois provinces du pays.

Les bâtisseurs de ces écoles, le couple de Lyonnais Françoise et Jean-Claude Perrin, ont débarqué en 2001 au milieu des champs de sorgho et de mil de la région de Nanoro, dans le sillage d’un médecin français dont ils finançaient les missions. Le duo, qui observe alors les avancées sanitaires sur la zone, découvre la réticence des parents à envoyer leurs filles en classe. « Les familles modestes préféraient garder leurs enfants pour être aidées dans les tâches ménagères et les travaux champêtres », se rappelle André Kaboré, coordinateur local de Nanoro. Pour les inciter à changer d’avis, les deux Français décident d’octroyer des bourses aux filles avec leur argent personnel.

La localité, qui regroupe quatorze villages, ne compte alors qu’une dizaine d’écoles primaires et un seul collège public, ce qui oblige les élèves à parcourir plusieurs kilomètres à pied, et expose les fillettes aux agressions ou aux viols. Au Burkina Faso, si l’école est gratuite et obligatoire jusqu’à 16 ans, les familles doivent contribuer aux frais de fonctionnement des établissements, prendre en charge les déplacements et acheter des fournitures scolaires.

Convaincre les parents

Res Publica décide alors de construire seize nouveaux établissements – de la maternelle au lycée – avec trois internats féminins, et met ces infrastructures à la disposition du ministère de l’éducation burkinabé, qui y nomme des enseignants. L’association, elle, prend en charge les frais de scolarité des enfants des familles les plus démunies et met en place des cantines avec des repas préparés par les femmes du village, gratuits pour les enfants. Ce repas quotidien, parfois le seul, est un argument de plus pour que les enfants étudient et les femmes, elles, trouvent ainsi un travail.

Vingt ans plus tard, deux choses ont changé. « La parité est désormais assurée dans les écoles primaires entre filles et garçons », rappelle Jean-Claude Perrin. Ensuite, selon les données de l’association, les résultats scolaires de la zone ont progressé de 30 % depuis son intervention. « L’idée était de montrer que nous pouvions réussir à développer une région en injectant des deniers privés dans le “pot commun” », résume Fabien Pagès, directeur de Res Publica. Et ce ne sont pas les résultats de l’année 2020 qui démentiront ces acquis, puisque 100 % des candidats au BEPC ont été reçus. Un taux très supérieur à la moyenne nationale.

A Nanoro C, l’un des établissements primaires, construit en 2004 par l’association, les enseignants continuent le combat pour changer les mentalités « dès l’école ! », insiste Habibata Zela Sanogo. Au sein de sa classe, l’institutrice veille à l’équilibre des travaux de groupes et combat pied à pied les préjugés. Elle invite régulièrement d’anciennes élèves devenues pompière ou médecin pour montrer aux filles que « c’est possible ». L’équipe enseignante, elle, se déplace aussi dans les villages pour convaincre les derniers parents « récalcitrants ».

Croissance économique

L’enjeu de la scolarisation des filles reste énorme en Afrique subsaharienne, où vivent plus de la moitié des 61 millions d’enfants non scolarisés de la planète. Ces dernières années, le Burkina a réalisé des progrès significatifs grâce à un plan décennal, et le nombre de filles scolarisées dans le primaire est passé de 72 % en 2008 à 95 % en 2018. Mais la difficulté vient après. Seulement 40 % d’entre elles poursuivent dans le secondaire et 4 % dans le supérieur. « Les familles pensent encore qu’il suffit que leur fille apprenne à lire et à écrire. Ensuite, elle doit travailler pour ne pas devenir une charge », observe Rasmata Ouedraogo, directrice de la promotion de l’éducation inclusive des filles au ministère de l’éducation nationale.

Or, « si tous les adultes achevaient le secondaire, le taux de pauvreté dans le monde diminuerait de moitié », estime l’Unesco. Accès à l’emploi, meilleurs revenus, autonomisation des femmes : l’éducation contribue au développement de la croissance économique et à la baisse des inégalités, souligne l’agence onusienne.

Peu à peu, en terre burkinabée, cette prise de conscience fait son chemin. A son rythme. « Ma mère et ma grand-mère dépendaient de leur mari. Moi-même, j’ai dû arrêter l’école en CM2 et me marier à 18 ans. Alors je ne veux pas le même destin pour mes filles ! », insiste Marie-Jeanne Kafando, une cultivatrice qui complète ses revenus en donnant des cours d’alphabétisation à un groupement de femmes de Nanoro. « Ici, beaucoup de mères sont encore analphabètes. Ces cours les aident à développer leur activité et à s’impliquer dans les devoirs de leurs enfants », raconte Mme Kafando, qui a pu elle-même payer les études de ses deux filles, car maintenant, elle gagne plus que son mari. « C’est moi qui l’aide ! », glisse-t-elle fièrement.

Cette série a été réalisée en partenariat avec Cartier Philanthropy, la Fondation L’Oréal et l’association Res Publica dans le cadre de son projet Les Dynamiques.Sommaire de notre série sur l’éducation en Afrique « Allez les filles ! »

Présentation de notre série Le Covid-19 s’invite dans l’équation de l’éducation en AfriqueEpisode 1 Au Burkina Faso, des internats de filles pour franchir le cap de l’école primaireEpisode 2 En Ethiopie, les classes de la seconde chance pour les oubliés de l’écoleEpisode 3 L’école avant l’école, levier du changement au MarocEpisode 4 Maha Dahawi, généticienne en lutte contre l’épilepsie et modèle pour les filles du Soudan

Sophie Douce(Ouagadougou, correspondante

Burkina Faso : le président Kaboré devrait négocier pour former sa majorité

Le parti du président réélu a récolté 56 sièges à l’Assemblée. Pour atteindre la majorité de 64, il devrait faire appel à des partis alliés dans un pays fragilisé par les attaques djihadistes et la crise économique.

Temps de Lecture 2 min.

Le parti du président Roch Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat au Burkina Faso, n’a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre et devra négocier avec ses alliés et sans doute l’opposition pour obtenir une majorité à l’Assemblée.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) est crédité de 56 sièges par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et n’atteint donc pas la majorité absolue qui est de 64 sièges, sur un total de 127.

Le parti de M. Kaboré, élu dès le premier tour de la présidentielle avec 57,87 % des suffrages, pourrait toutefois obtenir cette majorité avec l’aide de partis alliés. Il devrait ainsi faire appel au Nouveau Temps pour la démocratie, le parti de l’actuel ministre des transports, Vincent Dabilgou, qui soutenait sa candidature et a obtenu 13 sièges. D’autres petits partis, comme l’Union pour la renaissance-Parti sankariste (UNIR-PS) avec ses 5 sièges, le Rassemblement patriotique pour l’intégrité (RPI, 3 sièges) et le Parti pour le développement et le changement (PDC, 3 sièges) pourraient venir en renfort, mais sans certitudes.

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l’ancien parti de l’ex-président Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014 après vingt-sept ans au pouvoir, représente la deuxième force politique avec 20 sièges. Son candidat, Eddie Komboïgo, était arrivé deuxième de la présidentielle, avec 15,48 % des suffrages. L’ex-parti au pouvoir devient ainsi la première formation de l’opposition, en lieu et place de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), de Zéphirin Diabré, qui n’a recueilli que 12 sièges (contre 33 en 2015).

Lire aussi Burkina Faso : l’opposant Zéphirin Diabré reconnaît sa défaite face à Roch Kaboré

Arriver à un consensus

Vendredi, le président Kaboré avait annoncé sur Twitter avoir reçu les félicitations des principaux chefs de l’opposition, dont Zéphirin Diabré. Considéré jusque-là comme le chef de l’opposition, M. Diabré est arrivé en troisième position derrière le président Kaboré et Eddie Komboïgo. Ce dernier n’avait pas reconnu le résultat vendredi soir.

La communauté internationale a rencontré des représentants de l’opposition et de la majorité pour arriver à un consensus dans ce pays fragilisé par les attaques djihadistes et une crise économique provoquée par l’insécurité mais aussi le coronavirus.

« Notre classe politique a le devoir de donner le bon exemple, pour le salut du Burkina Faso et des générations futures », avait lancé M. Kaboré lors d’une soirée festive au siège de campagne de son parti.

Lire aussi Présidentielle au Burkina Faso : de l’euphorie à la désillusion, le bilan mitigé de Kaboré

Discours rassembleur

Dès l’annonce de sa victoire, le président Kaboré a tenu un discours rassembleur, lançant des appels du pied à l’opposition.

« Dans une élection, il y a un vainqueur et des gens qui ont perdu. Mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l’ensemble des populations », a-t-il dit, promettant une « concertation permanente » et « d’être le président de tous les Burkinabés, sans exception ».

Les éventuels recours doivent être déposés devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les sept jours à compter de l’annonce des résultats. Ces deux institutions doivent proclamer les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

Lire aussi Burkina Faso : la force du vote face aux islamistes

Pays sahélien pauvre et enclavé de 20,3 millions d’habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1 200 morts et plus d’un million de déplacés internes. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l’Etat. Ce sera le principal chantier du second mandat du président Kaboré, réputé consensuel mais qui a aussi été taxé d’immobilisme dans la lutte contre les groupes djihadistes.

Le Monde avec AFP

Burkina Faso : la force du vote face aux islamistes

ÉDITORIAL

Le Monde

Editorial. Dans ce pays en proie au terrorisme islamiste, la réélection au premier tour du président Roch Marc Christian Kaboré traduit la volonté de stabilité de la population.

Publié le 28 novembre 2020 à 11h33 – Mis à jour le 09 décembre 2020 à 12h58 Temps de Lecture 2 min.

Editorial du « Monde ». A l’heure où la légitimité de la démocratie représentative et le verdict des urnes sont contestés dans bien des parties du monde, l’élection présidentielle qui s’est tenue, dimanche 22 novembre, au Burkina Faso a valeur de symbole. Les files d’électeurs patientant dès l’aube pour voter dans ce pays, l’un des plus pauvres du monde, en témoignent : l’aspiration à débattre de l’avenir et à choisir librement ses représentants est universelle. Ce n’est pas une question de culture ni de richesse.

Annoncée jeudi 26 novembre, la réélection au premier tour, avec 57,87 % des voix, du président Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015 après l’insurrection populaire qui avait mis fin à vingt-sept ans de pouvoir sans partage de Blaise Compaoré, traduit la volonté de stabilité dans ce pays en proie au terrorisme islamiste. Depuis cinq ans, les attaques ont causé la mort de plus de 1 600 personnes et chassé de leurs villages 1 million d’autres dans le nord et l’est du territoire, respectivement frontaliers du Mali et du Niger.Lire aussi Présidentielle au Burkina Faso : la lutte contre le terrorisme au cœur des débats

Certes, des bureaux de vote, menacés par les islamistes affiliés à Al-Qaida ou à l’organisation Etat islamique, n’ont pas pu ouvrir. Quelque 500 000 des 6,5 millions d’électeurs recensés n’ont pas pu voter, et le taux de participation ne dépasse pas 50 %. « Celui qui plonge son doigt dans l’encre indélébile [certifiant le fait d’avoir voté] peut dire adieu à son doigt », avaient prévenu des hommes armés. On ne saurait mieux résumer l’enjeu que représentait l’organisation de ce scrutin, que beaucoup d’observateurs pensaient impossible, et le succès que constitue la tenue conjointe, dans le calme, d’élections présidentielle – avec treize candidats – et législatives.

Au bord du chaos

Ce tour de force ne peut cependant masquer l’immense défi que constitue le contrôle par des groupes islamistes de zones entières du « pays des hommes intègres », longtemps réputé pour sa liberté d’expression et son vivre-ensemble. Si le Burkina Faso est au bord du chaos, c’est d’abord parce que ces groupes prospèrent sur les défaillances de l’Etat.

Exploitant les rivalités ancestrales entre éleveurs et agriculteurs, entre la minorité peule et les Mossis dominants, les islamistes se posent en arbitres des conflits qu’une administration absente et une classe dirigeante parfois corrompue sont incapables de régler. La compétition pour la terre, exacerbée par la pression démographique et le changement climatique, aggrave ces contentieux. Les violences qui en découlent génèrent un besoin de sécurité que les djihadistes se font fort d’assurer.

Réélu après avoir promis de « ramener la paix », le président Kaboré doit d’abord restaurer l’autorité de l’Etat. Une tâche à laquelle les militaires français de l’opération « Barkhane », dont la présence n’a été contestée par aucun des candidats à la présidentielle, peuvent contribuer. Mais M. Kaboré devra aussi désamorcer la dangereuse spirale de violences déclenchée par l’enrôlement, à son initiative, de groupes d’autodéfense contre les « bandits » islamistes, souvent constitués sur une base ethnique.

Lire aussi Au Burkina Faso, l’essor périlleux des milices villageoises face aux djihadistes

Il n’y parviendra pas sans une action déterminée pour restreindre le rôle des civils dans la lutte contre les djihadistes, pour lutter contre les abus des militaires et pour régler les conflits fonciers. Tout cela dans un pays secoué par la crise due au Covid-19 et où un habitant sur dix souffre de la faim. L’autorité que lui confère la réussite d’une improbable présidentielle ne sera pas de trop face à ces défis vitaux pour le Burkina Faso, un pays dont dépend largement la stabilité de l’Afrique de l’Ouest.

Le Monde

Burkina Faso : l’opposant Zéphirin Diabré reconnaît sa défaite face à Roch Kaboré

L’opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, « avait pris acte » jeudi de l’annonce de la victoire de Roch Marc Christian Kaboré, tout en annonçant se réserver le droit de contester le résultat en justice.

Temps de Lecture 1 min.

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dont la réélection dès le premier tour a été proclamée jeudi par la commission électorale burkinabée, a annoncé vendredi 27 novembre dans la soirée avoir reçu les félicitations du chef de l’opposition, Zéphirin Diabré.

« J’ai reçu ce vendredi dans la soirée, les félicitations du candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré. Je salue sa démarche qui s’inscrit en droite ligne de l’esprit républicain de notre classe politique et témoigne de la maturité de notre démocratie », écrit-il. Le Tweet est illustré par une photo des deux hommes ensemble.

J’ai reçu ce vendredi dans la soirée, les félicitations du candidat de l’UPC à la présidentielle Zéphirin Diabré. J… https://t.co/l9XtIx86V9— rochkaborepf (@Roch KABORE)

L’opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, « avait pris acte »jeudi de la victoire de M. Kaboré, tout en annonçant se réserver le droit de la contester en justice. Sur son site du parti de l’Union pour le peuple et le changement (UPC), le bureau exécutif central continue à « relever les insuffisances majeures qui ont entaché la régularité et la sincérité de ce double scrutin » et à nouveau « prend acte des résultats ainsi proclamés ». Ce communiqué, publié avant le Tweet de Roch Marc Christian Kaboré, ne félicite toutefois pas ouvertement le président.

Lire aussi Présidentielle au Burkina Faso : Roch Marc Christian Kaboré réélu au premier tour

Considéré jusque-là comme le chef de l’opposition, l’ancien ministre Zéphirin Diabré est arrivé en troisième position avec (12,46 %) derrière le président Kaboré (57,87 %) des suffrages mais aussi Eddie Komboïgo (15,84 %), candidat du parti de l’ex-président Blaise Compaoré, dont le régime fait l’objet d’une nostalgie croissante.

Le Monde avec AFP et Reuters

Présidentielle au Burkina Faso : de l’euphorie à la désillusion, le bilan mitigé de Kaboré

Le président burkinabé brigue un second mandat face à douze candidats, dimanche 22 novembre.

Temps de Lecture 7 min.

Dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabée, les portraits géants des candidats et leurs slogans de campagne en disent long sur le désarroi qui règne dans le pays à la veille des élections présidentielle et législatives du dimanche 22 novembre. « Ensemble, sauvons le Faso ! », « Retrouvez le Burkina d’avant », proclament les affiches.

Presque rien ne subsiste de l’euphorie qui avait accompagné, le 1er décembre 2015, l’élection au premier tour de Roch Marc Christian Kaboré avec 53,49 % des voix. Après vingt-sept ans de règne sans partage de Blaise Compaoré, le président déchu en 2014 à la suite d’une insurrection populaire, « Roch », l’ancien dauphin de « Blaise », devenait le premier chef d’Etat démocratiquement élu depuis 1978 au Burkina Faso.

Mais les espoirs de changement de milliers de Burkinabés ont vite cédé à la désillusion. En janvier 2016, deux semaines après l’investiture du président, 30 personnes – la plupart expatriées – étaient tuées dans l’attaque, revendiquée par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), du restaurant Cappuccino, au cœur de la capitale. Cet attentat, le premier de cette envergure sur le sol burkinabé, a marqué le début d’une longue série sanglante. Depuis, les violences djihadistes ont fait dans le pays plus de 1 600 morts et un million de déplacés.

Dans ce contexte délétère, M. Kaboré brigue un second mandat sous les couleurs du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). S’il promet un « coup K.-O. » dès le premier tour, il va lui falloir affronter douze autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l’ancien régime, et défendre un bilan mitigé. Selon un sondage d’opinion du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) réalisé en juin, 63 % des Burkinabés se disent déçus du mandat de Kaboré, invoquant sa « gestion de la crise sécuritaire » et ses promesses « non tenues ». D’après le CGD, seulement 25 engagements sur 85 ont été réalisés.

Si des efforts ont été faits sur le plan des infrastructures, de l’accès aux soins et des acquis démocratiques, l’inventaire du quinquennat reste marqué par l’émergence d’une série de crises – sécuritaire, humanitaire, économique, sociale –, le tout amplifié par la pandémie de Covid-19. Dans ce petit pays enclavé du Sahel, près de 2 millions de Burkinabés souffrent de la faim – soit un habitant sur dix – et 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Menace terroriste

A un carrefour de « Ouaga », entre un vendeur de brochettes et un marchand de canapés, des enceintes crachent des slogans à la gloire du MPP. « Ça ne m’intéresse pas, que des paroles et rien après ! », rétorque Séraphin, un magasinier au chômage qui se demande surtout comment il va pouvoir retrouver un travail à 57 ans. « On nous demande de voter, mais on cherche d’abord à manger », souligne le Ouagalais, qui penche pour « Roch », mais à contrecœur, parce qu’il ne voit « personne d’autre » et préfère « la continuité que risquer le chaos avec une nouvelle tête ».

La campagne électorale est morose. Serge Bayala, étudiant en lettres à l’époque et responsable de la mobilisation des jeunes lors de l’insurrection de 2014, se souvient des premiers blocus dans sa cité universitaire et des manifestations géantes scandant « Blaise dégage ! ». « On était persuadés que plus rien ne serait comme avant », raconte-t-il. Le bilan est amer : « Corruption, gabegie, arrogance… On a hérité des mêmes acteurs, du même système », regrette-t-il.

Au cimetière militaire de Gounghin, dans la capitale, les monticules de terre ocre s’accumulent. La place commence à manquer. Sur chaque pancarte, un grade, un nom, une date de naissance et de décès sont inscrits à la peinture blanche. « Des gamins, souffle un fossoyeur, c’est l’abattoir. » Entre les attaques de postes, les embuscades et les voies minées, les forces de l’ordre paient un lourd tribut à la lutte antiterroriste. Mal formées, manquant de moyens humains et matériels, elles peinent à mailler l’ensemble du territoire, où la menace des katibas affiliées au Groupe pour le soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et à l’organisation Etat islamique (EI) est de plus en plus présente.

Lire aussi Elections au Burkina Faso : en « zone rouge », une campagne sous le signe de la menace terroriste

Autrefois terre d’accueil des associations de développement et du tourisme solidaire, la carte du Burkina Faso s’est presque entièrement colorée de rouge. Le pays est « formellement déconseillé » par les diplomaties occidentales à cause du risque d’attentat et d’enlèvement. Aux exactions des terroristes se sont ajoutées celles imputées aux groupes d’autodéfense et aux forces de sécurité officielles. Dans cette guerre sans front, les civils sont les premières victimes des violences. Selon l’ONG ACLED, ils sont environ 6 800 à avoir été tués au Burkina Faso, au Mali et au Niger depuis 2012. « Comment en sommes-nous arrivés là ? », s’interroge-t-on dans les rues comme dans les ministères.

Un nécessaire dialogue

Les autorités n’hésitent pas à pointer un doigt accusateur en direction de Blaise Compaoré, l’ancien président, qui entretenait des contacts étroits avec certains chefs djihadistes sahéliens. « Au lendemain de l’élection, ces groupes sont venus au palais pour réclamer des véhicules qu’ils avaient commandés à l’ancien régime. Roch a refusé de dealer, on paie le prix de leur vengeance », argue un proche conseiller du président. Surtout, le nouveau pouvoir a hérité d’une armée profondément fragilisée et désorganisée, après la chute du régiment de sécurité présidentielle, l’unité d’élite de Compaoré, et de son bras droit Gilbert Diendéré, auteur d’une tentative manquée de coup d’Etat en 2015 contre le gouvernement de transition et à la tête d’un vaste réseau de renseignement. Le tout dans un contexte de dégradation rapide de la sécurité dans l’ensemble du Sahel.

Certains reprochent à Kaboré, connu pour sa bonhomie et qui s’amuse volontiers de son surnom de « Président diesel », son manque de réactivité et de fermeté. L’urgence, pourtant, est absolue. Pour la première fois au « pays des hommes intègres », des communautés s’affrontent, emportées dans le cycle de la violence et de l’impunité. En janvier 2019, des villageois mossis s’en prennent à la communauté peule à Yirgou, au centre-nord du pays. Le massacre fait entre 50 et 200 morts selon les bilans. Depuis, le gouvernement autorise le recrutement de civils volontaires, formés et armés par les militaires pour lutter contre le terrorisme dans les villages.

Mais l’essor de ces milices et des groupes d’autodéfense, régulièrement accusés d’exactions contre les populations, inquiète. « L’option du tout-militaire ne fonctionne pas, nous sommes face à des problèmes insurrectionnels. Certaines communautés se sentent délaissées et rejettent l’Etat. Il faut régler cela par le dialogue », insiste Rinaldo Depagne, directeur du projet Afrique de l’Ouest de l’International Crisis Group. En guise de réponse, plusieurs candidats à la présidentielle prônent l’ouverture de négociations avec les groupes armés.

Lire aussi Au Burkina Faso, l’essor périlleux des milices villageoises face aux djihadistes

La fracture se creuse

A l’approche d’un scrutin qui pourrait être serré, Roch Marc Christian Kaboré reste « confiant », selon son entourage. A la tête d’une « machine électorale » bien rôdée, le président sortant fait figure de favori dans les sondages. Mais plusieurs candidats peuvent peser dans la balance. Le chef de file de l’opposition et ancien ministre Zéphirin Diabré, qui avait terminé deuxième en 2015 avec 29 % des voix, veut se positionner en rassembleur.

Quant à l’expert-comptable fortuné Eddie Komboïgo, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l’ancien parti au pouvoir qui fait son grand retour après son exclusion aux dernières élections, il espère conquérir le pouvoir en surfant sur la nostalgie des « années Compaoré ». « On devrait assister à un émiettement des voix, cela risque d’être difficile pour le MPP de passer dès le premier tour », juge le politologue Kassem Salam Sourwema.

Lire aussi Burkina Faso : « Je pense que les voix seront partagées et que nous irons vers un second tour »

Pour le parti présidentiel, un second tour serait risqué. Neuf candidats ont scellé un accord d’alliance pour faire front commun au cas où l’un d’eux passerait. Dans les cercles du pouvoir, on s’efforce de défendre les résultats du président. « Il a réussi à résister malgré un contexte difficile qui l’a empêché de réaliser tout ce qu’il aurait voulu, mais il a appris des erreurs passées, ce sera un nouveau départ », affirme Bindi Ouoba, le porte-parole du parti. Des promesses vilipendées par l’opposition dans les meetings électoraux. « Le Burkina vit l’enfer », accuse Zéphirin Diabré, qui menace de « refuser de reconnaître les résultats » en cas de « fraudes ».

A l’écart de ces joutes politiques, les Burkinabés apparaissent de plus en plus désenchantés. Dans un pays qui compte près de 60 % d’analphabètes, la fracture se creuse entre les élites et la population. « Le contrat social est rompu, beaucoup de jeunes n’ont plus confiance dans la politique, à cause de ce cycle de corruption et de mauvaise gouvernance », pointe Abdoulaye Diallo, du Sens, un mouvement politique créé en août qui présente aux législatives plusieurs candidats issus de la société civile, pour tenter de regagner la confiance des citoyens.

Le gros point d’interrogation concerne le taux de participation. Déjà, 860 villages et secteurs, représentant près de 370 000 électeurs, selon la Commission électorale nationale indépendante, sont exclus d’office du scrutin en raison de l’insécurité, et une grande partie des déplacés ne pourront pas voter, faute de papiers. « Quelle légitimité auront des élus locaux nommés par une poignée d’électeurs dans des provinces vidées de leurs habitants ? », s’interroge un édile du centre-nord du pays.

Lire aussi Au Burkina Faso, les déplacés sont les grands oubliés des élections de novembre

Sophie Douce(Ouagadougou, correspondance)

Au Burkina Faso, l’essor périlleux des milices villageoises face aux djihadistes

Par Sophie Douce

Publié le 12 novembre 2020 à 02h00 – Mis à jour le 12 novembre 2020 à 09h34

REPORTAGE

Dans les territoires reculés du pays, les autorités burkinabées encouragent les civils à prendre les armes pour contrer les attaques terroristes. Plusieurs organisations de défense des droits humains pointent le « manque de transparence » entourant ces « volontaires pour la défense de la patrie ».

Ousséni est fier. Son visage s’illumine quand il contemple les petites collines de latérite rouge de Kongoussi, dans le nord du pays. La paix, cette tranquillité dont ce cultivateur burkinabé de 56 ans – il préfère que son prénom soit changé − n’osait plus rêver, est « enfin revenue » dans son village, situé à une vingtaine de kilomètres de là. Et s’il a recouvré la parole, après des mois de sidération et de honte, c’est parce qu’il se sent « victorieux » face aux djihadistes.

Tout a commencé il y a un an, le jour où ils ont débarqué dans son village et donné « soixante-douze heures » aux habitants pour quitter les lieux, faute de quoi ils reviendraient les tuer. L’ultimatum expiré, dix-sept personnes ont été exécutées. Ousséni, lui, a pu fuir, pour se réfugier avec sa femme et ses neuf enfants à Zimtenga, la bourgade la plus proche.

Lire aussi Le Burkina Faso désormais sur la carte du djihadisme

En trois jours, le même scénario s’est reproduit un peu partout dans cette province du Bam, confrontée à la menace terroriste. Quelque 20 000 déplacés ont fini par affluer à Kongoussi, le chef-lieu. La semaine suivante, ils étaient plus du double, entassés dans des abris de fortune ou dormant à même le sol. « On a alerté les forces de l’ordre à plusieurs reprises, mais personne n’est venu », poursuit Ousséni, vêtu d’un boubou violet. Fatigué de « mendier » pour manger, le paysan a décidé, au printemps, d’aller défendre lui-même sa terre. Et c’est ainsi qu’il est devenu VDP, « volontaire pour la défense de la patrie ».

Les ravages du terrorisme sont tels à travers le Burkina Faso – plus de 1 600 morts et 1 million de déplacés en cinq ans – que le gouvernement favorise depuis le début de l’année le recrutement de civils, armés et formés par les militaires. En juin, un rapport de l’Assemblée nationale estimait leur nombre à « plus de 2 000 ».

De la théorie à la pratique

Après des mois d’absence, Ousséni a donc fini par retourner dans son village, son vieux fusil de chasse à l’épaule. Une fois sur place, son cœur s’est serré, la peur l’a étreint. Les terres en friche, les maisonnettes désertes, ce silence de fin du monde… « Pas le choix, si nous ne le faisons pas, qui le fera ? », se convainc-t-il ce jour-là. Il commence par monter la garde avec une poignée de voisins et deux fusils. Au loin, des bruits de motos se font entendre. Les « terroristes », pense-t-il. « On a tiré pour leur faire peur, ils ont fait demi-tour et ne sont plus revenus. »

En théorie, la loi stipule que chaque VDP doit être pourvu d’un « équipement spécifique », composé d’« armes légères, d’épaule ou de poing », à l’issue de sa formation, et chaque groupe constitué est doté d’un « appui financier » de 200 000 francs CFA (300 euros) mensuel. Sur le terrain, la réalité paraît bien différente. A en croire plusieurs VDP interrogés par Le Monde à Kongoussi, certains ont bien été équipés en fusils d’assaut, mais d’autres n’ont ni matériel ni formation.

Ousséni, lui, affirme avoir été formé durant quatorze jours, mais n’avoir reçu ni armes ni équipement. Dans son village, où les VDP sont désormais une vingtaine, il a fallu se cotiser pour acquérir trois fusils de plus. Un armement dérisoire face aux kalachnikovs des djihadistes. Dans un hameau des environs, quatre VDP ont été tués. A l’échelle nationale, le bilan dépasserait les 120 morts depuis février, d’après l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled).

« Bien sûr qu’on a peur. On est en première ligne, et il faut se débrouiller avec nos propres moyens, mais c’est un sacrifice pour le pays », reconnaîtun homme qui a vu plusieurs « frères » tomber. Contre les terroristes, ce cultivateur de 45 ans s’en remet lui aussi au fusil traditionnel, utilisé d’ordinaire pour éloigner les voleurs de bétail, et au wack, un rituel de protection.

Comme d’autres ici, il n’a pas attendu l’appel à la « mobilisation générale » lancé par le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, le 7 novembre 2019, au lendemain d’une attaque contre un convoi minier (38 morts). Un mois plus tôt, plusieurs centaines de manifestants s’étaient déjà mobilisés à Kongoussi pour créer le Mouvement pour la résistance populaire, en réaction à des massacres de civils.

« La peur devait changer de camp »

« Nos villages se désintégraient, raconte le coordinateur de cette initiative, Aly Nana. La peur devait changer de camp. Ce jour-là, on s’est promis qu’on préférerait mourir que fuir. » Après ce serment, des groupes d’habitants sont repartis chez eux, « armés de couteaux ou de fusils ». D’après ce juriste, une coordination du mouvement a été installée dans « les 45 provinces » de ce pays de plus de 20 millions d’habitants et travaille en lien avec les VDP. Sauf qu’un certain flou entoure l’action de ces auxiliaires de défense. Eux-mêmes entretiennent ce mystère. Craignant d’être pris pour cible, la plupart fuient les questions. « On nous a dit de ne pas parler aux journalistes », arguent les uns. « Ici, tu ne sais pas qui est qui, on ne peut pas donner notre stratégie à l’ennemi », glisse un autre.

Abdoulaye, le visage sombre, égrène les morts sur les doigts de sa main. « Drissa, Boukary, Halidou… Cinq, ils ont tué cinq habitants chez moi ! »

A Kongoussi, sorte d’îlot retranché en zone classée rouge par les autorités françaises, la méfiance est de mise. Un regard trop insistant, un passant au téléphone, un bagage un peu encombrant… La menace est partout. En février 2019, deux civils sont morts dans l’attaque de la brigade locale de gendarmerie.

Mobiles et discrets, les VDP patrouillent, font du renseignement et procèdent même à des arrestations, s’imposant peu à peu comme les supplétifs d’une armée débordée. « Dès qu’on nous signale un suspect, on vient en renfort et on prévient les autorités. Nous avons arrêté beaucoup de terroristes », soutient l’un d’eux, sans autre précision. « Ils connaissent le terrain et peuvent avoir une présence permanente dans certaines zones reculées, insiste le colonel Karim Ouili, le directeur de la communication et des relations publiques des armées. Il y a plus de 9 000 villages au Burkina Faso, les forces militaires ne peuvent pas être partout. »

A Zimtenga, commune aux 40 hameaux, un responsable assure qu’« environ 700 » volontaires se sont engagés et « au moins plusieurs milliers »dans l’ensemble de la province. Des chiffres invérifiables. Mais certains habitants s’inquiètent de la « montée en puissance » de ces groupes d’autodéfense. Dans la cour d’un centre médical de Kongoussi, des rescapés accusent des VDP d’exactions contre la communauté peule, de plus en plus stigmatisée depuis que des membres ont rejoint les rangs djihadistes.

Abdoulaye, le visage sombre, égrène les morts sur les doigts de sa main. « Drissa, Boukary, Halidou… Cinq, ils ont tué cinq habitants chez moi ! », affirme cet éleveur, contraint de fuir son village avec femme et enfants. Il raconte qu’un voisin cultivateur l’a menacé avec d’autres bergers, parce que leur bétail passait dans ses champs. « Il a ordonné que l’on parte et a appelé les VDP », poursuit-il. D’après lui, « un groupe de volontaires » en provenance d’un autre village a par la suite fusillé « trois éleveurs peuls »sous ses yeux.

A côté, un deuxième témoin, un commerçant de 36 ans, sursaute au passage de motos pétaradantes. Lui ne se déplace plus que « la peur au ventre », terrifié par « ces hommes armés » qu’il soupçonne d’avoir tué son épouse et sa belle-mère, parties à la recherche de leur bétail. Chez lui, à une quinzaine de kilomètres de Kongoussi, les VDP font « régner la loi ». « En cas de dégâts dans un champ, on doit payer une amende, ils ont aussi installé un checkpoint à l’entrée du village, où ils contrôlent les cartes d’identité et exigent 2 000 francs si on se déplace la nuit. » Preuve de cette stigmatisation, un VDP nous assure sans ciller : « La plupart des terroristes qu’on arrête sont peuls, il peut arriver qu’il y ait des écarts de comportement, que certains soient bastonnés à mort. »

Polarisation ethnique

Héros ou bourreaux ? Sans preuves ni accès à ces zones où pèse la menace des milices djihadistes affiliées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et à l’organisation Etat islamique (EI), il est impossible de confirmer ces témoignages. Et si, loin des villes, du contrôle des autorités et de la protection internationale, un drame se nouait en silence ? Dans cette guerre sans front, envenimée par le cycle des représailles et de l’impunité, les acteurs de la violence se multiplient.

Face aux exactions des terroristes, auxquelles se sont ajoutées celles imputées aux groupes d’autodéfense et aux forces de sécurité officielles, les populations du Sahel sont les premières victimes du conflit. Selon Acled, environ 6 800 civils ont été tués au Burkina Faso, au Mali et au Niger depuis 2012.

A l’approche des élections présidentielle et législatives du 22 novembre, certains s’interrogent sur le rôle que joueront ces civils armés dans la sécurisation du scrutin

Sollicité par Le Monde, le ministère burkinabé de la défense nationale n’a pas souhaité s’exprimer, invoquant des « raisons de sécurité ». Mais plusieurs organisations de défense des droits humains s’inquiètent d’un « manque de transparence » entourant les VDP. Mobilisés en théorie pour contribuer « à la protection des personnes et des biens » de leurs villages, ces derniers doivent être recrutés « sans distinction de religion ou d’ethnie » dans leur « secteur de résidence », après approbation des populations locales en assemblée générale, et placés sous la tutelle du ministère de la défense.

Mais le processus de sélection est souvent opaque. Ousmane Diallo, chercheur sur l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International, s’en alarme : « On observe une polarisation ethnique, avec une fracture opposant communautés autochtones et allochtones ; le fait que certains agissent en dehors de leur secteur de résidence et de façon autonome des forces de sécurité alimente le cycle des violences. »

Lire aussi Au Sahel, l’action militaire contre les djihadistes montre ses limites

Depuis février, l’ONG Acled a recensé une centaine d’exécutions sommaires imputées aux volontaires et aux koglweogo, une milice à majorité mossi, créée en 2013 afin de lutter contre le banditisme et compenser le « vide de l’Etat ». Des membres de ce groupe sont soupçonnés d’avoir tué au moins 43 civils, la plupart peuls, le 8 mars, dans le nord. Plusieurs sources sécuritaires s’inquiètent du recrutement au sein des VDP de ces « gardiens de la brousse », régulièrement accusés d’exactions, et craignent une perte de contrôle de l’Etat. « On leur a donné des armes, on leur a appris à s’en servir, comment les récupérera-t-on après ? », se demande un officier.

Lire aussi Au Burkina Faso, les déplacés sont les grands oubliés des élections de novembre

A l’approche des élections présidentielle et législatives du 22 novembre, d’autres s’interrogent sur le rôle que joueront ces civils armés dans la sécurisation du scrutin, alors qu’une grande partie du territoire est inaccessible. « Ils risquent d’être instrumentalisés à des fins électoralistes et de perturber la libre expression dans certains bureaux de vote », souligne William Assanvo, chercheur au bureau pour l’Afrique de l’Ouest de l’Institut d’études de sécurité. « Tous les VDP sont encadrés sur le plan juridique et opérationnel, ils sont formés au respect des droits humains et ont fait l’objet d’une enquête de moralité, même s’il peut y avoir des attitudes isolées de certains qui ternissent l’image des volontaires », rétorque le colonel Karim Ouili, assurant que « toutes les communautés sont représentées ».

Selon nos informations pourtant, dans la région du Sahel, des villageois peuls n’ont pas pu s’engager en raison de leurs origines. « Je croyais que le Burkina Faso appartenait à tout le monde, enrage Abdoulaye, le rescapé de Zongo. Sans armes pour nous protéger, nous devrons encore fuir pour ne pas mourir. » La stigmatisation et le poison de la haine communautaire n’ont jamais autant menacé la cohésion sociale du « pays des hommes intègres ».

Sophie DouceOuagadougou, correspondance

Au Burkina Faso, le difficile exil des rescapés du terrorisme

Les attaques djihadistes ont fait fuir plus de 100 000 habitants du nord et de l’est du pays. Reportage dans le village de Gorgadji, qui accueille plus de mille déplacés.

Temps de Lecture 5 min.

Les coups de feu résonnent encore dans la tête de Fatimata*. Mercredi 20 février, cette femme de 27 ans a échappé de justesse aux tirs d’« hommes enturbannés »dans le nord du Burkina Faso. « Une quinzaine d’individus armés sont arrivés à moto, ils ont commencé à tirer sur la population, c’était la panique, mon cousin a tenté de résister, ils l’ont abattu devant moi », raconte-t-elle, terrifiée, en langue moré. Cette nuit-là, quatre personnes ont été tuées dans l’attaque de Boukouma, son village.

Lire aussi Au Burkina Faso, des robinets pour combattre le terrorisme

Fatimata a réussi à fuir à pied avec ses quatre enfants jusqu’à Gorgadji, à plus de 30 km, après avoir marché trois jours sous un soleil de plomb, « sans boire ni manger ». Aujourd’hui réfugiée sur une terre qui lui est étrangère, son mari parti tenter sa chance sur un site d’orpaillage, cette ancienne maraîchère se retrouve seule, contrainte de mendier pour survivre. « Je ne peux pas travailler ici. J’ai tout laissé là-bas, mes cultures, ma case, je n’ai plus rien et je ne connais personne dans ce village », confie-t-elle, les larmes aux yeux, un long voile noir couvrant ses cheveux.

Comme Fatimata, plus de mille déplacés, fuyant les exactions des groupes djihadistes, sont désormais reclus à Gorgadji, à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. Ces derniers mois, les attaques se sont multipliées dans le nord et l’est du Burkina, entraînant des mouvements de population inédits. Au total, les violences ont déraciné plus de 100 000 personnes, dont plus de la moitié depuis janvier. « Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent, il est urgent d’agir maintenant pour éviter que la situation ne continue de se détériorer », alerte Ursula Mueller, sous-secrétaire générale des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, qui vient d’allouer un fonds d’urgence de 4 millions de dollars (environ 3,6 millions d’euros) au pays.

« Nous craignons de subir le même sort »

Dans la province du Sahel où est né Ansaroul Islam, le premier groupe terroriste du Burkina Faso, la peur et la désolation règnent dans les villages. En un an, plus de 140 incidents sécuritaires y ont été comptabilisés. Pour Awa*, une jeune femme réfugiée chez son oncle à Gorgadji, impossible de retourner chez elle. Depuis ce jour où des individus sont venus assassiner son père près de Gorom-Gorom, à une cinquantaine de kilomètres, elle est terrorisée. « Nous craignons de subir le même sort. Et comment nourrir mes frères maintenant ? Mon père était le pilier de la famille. Il s’occupait de nous. A présent, qui le fera ? », s’interroge celle qui a perdu son mari et ses enfants dans la fuite.

Lire aussi Rinaldo Depagne : « Au Burkina Faso, les groupes armés ont trouvé un “maillon faible” »

A côté d’elle, un vieil homme arrivé il y a un mois de Sikiré, une localité voisine, partage les mêmes inquiétudes. « Huit personnes ont été tuées chez nous, des commerçants et des jeunes du village. On avait déjà reçu des menaces auparavant, mais là c’était l’attaque de trop. Nous avons préféré fuir pour sauver notre peau, mais les conditions de vie sont difficiles ici, nous avons besoin d’aide », pointe ce marabout au « chômage forcé », hébergé chez son cousin avec ses quatorze enfants et petits-enfants. « On les aide pour l’instant, mais les denrées manquent, je ne sais pas combien de temps on pourra tenir », témoigne son hôte, Modi Zango, un cultivateur de mil et de sorgho qui a déjà douze enfants à sa charge.

Dans cette commune de 30 000 habitants, une centaine de ménages ont accepté d’accueillir les rescapés dans leur modeste case en terre cuite. « Nous devons être solidaires, ce sont des frères, et puis on se dit que ça aurait très bien pu nous arriver », glisse Modi Zango en haussant les épaules.

Le préfet, « une cible potentielle »

Ici, au cœur des dunes de sable silencieuses de la réserve du Sahel auparavant prisées des touristes, plane la menace des groupes armés. A l’horizon, le va-et-vient des patrouilles militaires rythme le quotidien des villageois de Gorgadji. Le 31 décembre 2018, l’état d’urgence a été décrété dans quatorze provinces du Burkina. « Ça se rapproche, on est tout près, j’ai peur que les terroristes arrivent jusqu’à nous », s’inquiète un habitant, guettant le vrombissement des motos qui traversent la piste en terre rouge.

« C’est la psychose. Dès qu’il y a un bruit suspect, on nous appelle pour savoir s’il faut rester ou commencer à courir », raconte le préfet Boniface Kaboré. « Il y a quelques mois, des gens ont brûlé des déchets la nuit, ça a provoqué de petites explosions, tout le monde a cru à des coups de feu et le lendemain, plus personne n’osait sortir de chez lui », poursuit-il, conscient d’être lui-même « une cible potentielle ».

Sur le terrain, les bandes armées traquent les « informateurs » et les représentants de l’Etat. Une semaine plus tôt, un conseiller municipal a été assassiné à Pissila, à mi-chemin entre Gorgadji et la capitale, Ouagadougou, après avoir dénoncé un suspect recherché par les forces de sécurité. Difficile dans ce contexte de faire collaborer les populations avec les autorités. « Elles craignent les représailles des djihadistes et se méfient souvent des hommes en tenue », regrette une source sécuritaire locale.Lire aussi Face au terrorisme, les militaires africains s’entraînent à l’américaine

« On sait qu’ils nous guettent, ils infiltrent les communautés. Ça joue beaucoup sur nos nerfs. Les groupes armés profitent du manque d’effectifs et de matériel de nos forces pour attaquer », indique un policier du commissariat de Gorgadji, encore marqué par l’assassinat d’un collègue « sur le seuil de sa porte », il y a quelques mois, dans une autre localité.

Plus de mille écoles sont fermées

Du côté des enseignants, l’angoisse monte aussi. « On reste sur le qui-vive, à la moindre alerte on ferme l’établissement et on renvoie les élèves chez eux. Ils nous posent régulièrement des questions sur les attaques, on tente de les rassurer »,explique Lawapan Sia, conseiller éducatif au lycée de Gorgadji.

Au Burkina, plus de mille écoles, dont 500 pour la province du Sahel, sont toujours fermées, affectant au total près de 150 000 enfants. « C’est un cercle vicieux : plus les violences se multiplient, plus les classes ferment et plus les jeunes risquent d’être enrôlés par les djihadistes », s’alarme Lawapan Sia. Sur la place du village de Gorgadji, Fatimata s’inquiète. Depuis que ses propres enfants ont abandonné les bancs de l’école après leur exil forcé, elle ne peut s’empêcher de s’interroger : « Que deviendront-ils ? »

*Les prénoms ont été changés.

Sophie Douce(Gordadji, Burkina Faso, envoyée spéciale)

Au Burkina Faso, les déplacés sont les grands oubliés des élections de novembre

Le pays doit voter pour la présidentielle et les législatives le 22 novembre. Mais les personnes qui ont fui les violences djihadistes et intercommunautaires ne le pourront pas.

Temps de Lecture 7 min.

Pour ne rien manquer de l’actualité africaine, inscrivez-vous à la newsletter du « Monde Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi à 6 heures, retrouvez une semaine d’actualité et de débats traitée par la rédaction du « Monde Afrique ».

A Kaya, ils sont devenus invisibles, comme fondus dans le paysage. Un flot d’âmes errantes, d’enfants faisant tinter quelques pièces dans des boîtes de conserve au feu rouge, de mères qui marchent à pas lents, leur bébé sur le dos, l’air perdu. Difficile de croire que la ville où ils traînent était encore il y a moins de deux ans « la cité du cuir ».

Kaya est désormais le deuxième centre humanitaire du pays après Djibo. Fuyant les attaques des groupes djihadistes et les violences intercommunautaires, plus de 100 000 déplacés y ont trouvé refuge d’après les chiffres officiels, 400 000 selon la municipalité.

Lire aussi Au Burkina Faso, la présidentielle et les législatives à la merci des djihadistes

Depuis 2019, la région du Centre-Nord est devenue l’épicentre de la crise au Burkina Faso. Ici, les tentes blanches et les bicoques en bois ne cessent de se multiplier pour abriter les rescapés des attaques qui ont fait plus de 1 600 morts depuis 2015 et près d’un million de déplacés, soit un habitant sur vingt.

Alors que le pays s’apprête à voter le 22 novembre pour les élections présidentielle et législatives, ces mêmes rescapés seront une deuxième fois victimes. Faute de carte d’électeur ou à cause de l’insécurité dans leur localité, de nombreux déplacés risquent d’être exclus du scrutin.

Sans pièce d’identité ni carte d’électeur

Assis sur une pierre devant sa tente en bâche plastique, Assane Tamboura attend une aide. Ses réserves, quelques kilos de haricots et de riz donnés par une ONG, s’épuisent. « On fait un repas par jour pour économiser, l’eau manque aussi », s’inquiète ce père de famille, en langue moré, le visage fatigué. En février, il a dû fuir les terroristes qui avaient investi son village, près de Tongomayel (Sahel), à une centaine de kilomètres de là. Avec sa femme et ses dix enfants, il est parti sur une charrette tirée par un âne.

Assane Tamboura se désole d’avoir « tout perdu. Notre maison, nos champs, le bétail, nos affaires, tout est resté là-bas, on est partis comme ça », raconte cet ancien agent de santé de 56 ans, qui a échappé de peu aux balles des djihadistes. Comme beaucoup d’autres, sur ce terrain vague transformé en site pour déplacés, il n’a plus de papiers.

Lire aussi Dans le nord du Burkina Faso, un centre de santé en première ligne pour les déplacés

Sans pièce d’identité ni carte d’électeur, il ne pourra pas participer au scrutin le mois prochain, même s’il aurait bien « voulu voter pour que la paix revienne et que l’on puisse rentrer chez nous », précise-t-il. « Tant que tu es couché sur la natte d’autrui, c’est comme si tu étais couché à même le sol », s’attriste ce rescapé, en regardant sa fille de 9 ans assise sur un jerricane vide, désœuvrée.

Il y a quelques semaines, les inondations ont même emporté les derniers documents de la famille, les actes de naissance des enfants. Et le torrent d’eau a balayé le peu d’espoir qui lui restait. « Nos enfants ne peuvent pas aller à l’école. Or, sans avenir, la vie n’a pas de sens », murmure Assane Tamboura. Dans ce camp de fortune étalé sur la latérite rouge, le sentiment d’abandon et de marginalisation ne cesse de grandir.

« Je me sens mis à l’écart »

Dans un abri aux murs de béton bruts, Moumouni Sanba et sa famille tentent de survivre, depuis qu’ils ont fui à pied Arbinda, dans la région du Sahel, après une énième attaque en janvier. Alors voter ? Cet ancien orpailleur de 37 ans, qui n’a pu emporter que sa vieille carte d’identité périmée, ne peut s’empêcher de rire jaune.

« Tout le monde doit pouvoir participer aux élections. Je me sens mis à l’écart bien sûr mais, de toute façon, ça ne changera rien. Celui qui doit être élu le sera sans moi… », se résigne ce rescapé qui se demande surtout comment il va pouvoir inscrire ses enfants à l’école, sans acte de naissance, et payer le loyer et la nourriture des jours prochains.

Lire aussi Au Burkina, trois proches de Compaoré déposent leur candidature à la présidentielle

A la Commission électorale communale indépendante, la CECI de Kaya, l’heure, malgré tout, est à l’effervescence. On prépare le scrutin. Mais cette année, Issouf Ouédraogo, le président, est amer. Derrière son bureau, il traite une pile de demandes de transferts de bureau de vote. Le seul recours pour les personnes déplacées qui ne peuvent pas rentrer voter dans leur circonscription d’origine est de s’inscrire sur le fichier électoral de leur commune d’accueil. Sauf que la plupart des dossiers qu’il reçoit finissent à la poubelle. « Sans pièce d’identité, impossible de réimprimer leur carte d’électeur et de changer leur bureau de vote », regrette Issouf Ouédraogo.

Voter, se déplacer, travailler, bénéficier de vivres… Sans papiers, la vie des déplacés est devenue quasi impossible. 30 % d’entre eux n’ont pas de pièce d’identité, 50 % dans la région du Sahel, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Pour refaire leurs documents d’identité, les démarches sont longues et fastidieuses.

L’administration locale a déserté

Principal blocage : les déplacés doivent impérativement fournir leur acte de naissance et beaucoup l’ont perdu dans leur fuite. Prise pour cible, comme symbole de l’Etat, l’administration de leur localité d’origine a souvent déserté et ne peut plus leur fournir de duplicata. Certaines mairies ont même été brûlées par les djihadistes.

La menace des groupes terroristes, des représailles des milices et des exactions présumées de l’armée plane encore sur les villages. Le 4 octobre, 25 déplacés ont été tués par des individus armés près de Pissila, à 30 kilomètres de Kaya, alors qu’ils tentaient de rentrer chez eux. Assiégées, les communes de Dablo et Namissiguima, ainsi que plusieurs villages, n’ont pas pu bénéficier d’inscription sur les listes électorales dans la région.

Lire aussi Burkina Faso : l’ancien premier ministre Isaac Zida bientôt investi candidat à la présidentielle

« De nombreuses zones sont inaccessibles aux opérateurs de la Commission électorale communale indépendante [CENI], et pour ceux qui ont réussi à fuir, beaucoup ne pourront pas non plus voter. Il fallait rétablir la sécurité avant de parler d’élections, nous sommes en train de créer des citoyens de seconde zone ! », fustige le maire de Kaya, Boukaré Ouédraogo.

A un peu moins d’un mois du scrutin, alors que l’état d’urgence a été promulgué dans 14 des 45 provinces du pays, certains observateurs s’inquiètent. Au total, 1 619 villages et secteurs (sur 9 299), dont 22 communes, n’ont pas été couverts par l’opération d’enrôlement sur les listes électorales, organisée du 3 janvier au 17 juillet, à cause de l’insécurité, selon la CENI.

Problème de légitimité pour des élus

Difficile d’estimer le nombre exact d’habitants restés dans ces localités, principalement situées au nord et dans l’est du pays, les autorités ayant souvent fui. D’après l’Institut national de la statistique et de la démographie, près de 400 000 personnes majeures résident dans ces 22 communes en 2020, auxquelles il faudra encore ajouter le nombre de déplacés qui ne pourront pas s’enregistrer dans leur commune d’accueil. Mais sans recensement officiel, difficile de faire les comptes.

Du côté de la classe politique, l’omerta règne. « Aucun dispositif particulier n’a été prévu pour les déplacés, ceux qui ont pu s’enregistrer ont simplement été pointés comme des changements de résidence », rapporte le président de la CENI, Ahmed Newton Barry. La question d’un report des élections a rapidement été écartée par les partis et les députés qui ont voté à la majorité la modification du code électoral le 25 août, actant qu’en cas de « force majeure ou de circonstances exceptionnelles », seuls les résultats des bureaux de vote ouverts seront pris en compte. « Ce n’est pas responsable de notre part de forcer pour que des gens soient tués pendant le vote. Nous sommes sûrs aujourd’hui que tous les bureaux de vote ne pourront pas s’ouvrir », a reconnu le ministre de l’administration territoriale, Siméon Sawadogo.

En maintenant ces élections, même imparfaites, les autorités veulent s’épargner une situation d’instabilité qui pourrait déboucher sur une crise politique. « Des élections se préparent longtemps à l’avance et coûtent très cher à organiser. Confronté à d’autres urgences, sécuritaire, humanitaire et sanitaire, le gouvernement a dû choisir », analyse Raogo Antoine Sawadogo, directeur du groupe de réflexion Laboratoire citoyennetés et ancien ministre de l’administration et de la sécurité.

Mais l’exclusion d’une partie des électeurs menace de bouleverser l’échiquier politique local et de poser problème en termes de légitimité des élus. « On va se retrouver dans certaines provinces avec des députés élus par une poignée d’électeurs. Comment pourront-ils représenter le reste de la population ? », pointe M. Sawadogo. De quoi renforcer ce dangereux sentiment de marginalisation, le même qui est instrumentalisé par les groupes armés pour recruter. « Dans la rue, certains nous appellent “déplacés”. A l’école, les autres enfants appellent mon fils “déplacé”. Ça fait mal, on n’est pas chez nous ici… », se désole, impuissant, un rescapé.