Démographie, innovation : pourquoi l’économie européenne décline depuis quarante ans

Depuis les années 1980, le poids économique du Vieux Continent dans le monde diminue, et la pandémie de Covid-19 pourrait accélérer le mouvement.

Par Eric Albert et Marie CharrelPublié le 08 décembre 2020 à 03h18, mis à jour hier à 10h23

Temps de Lecture 8 min.

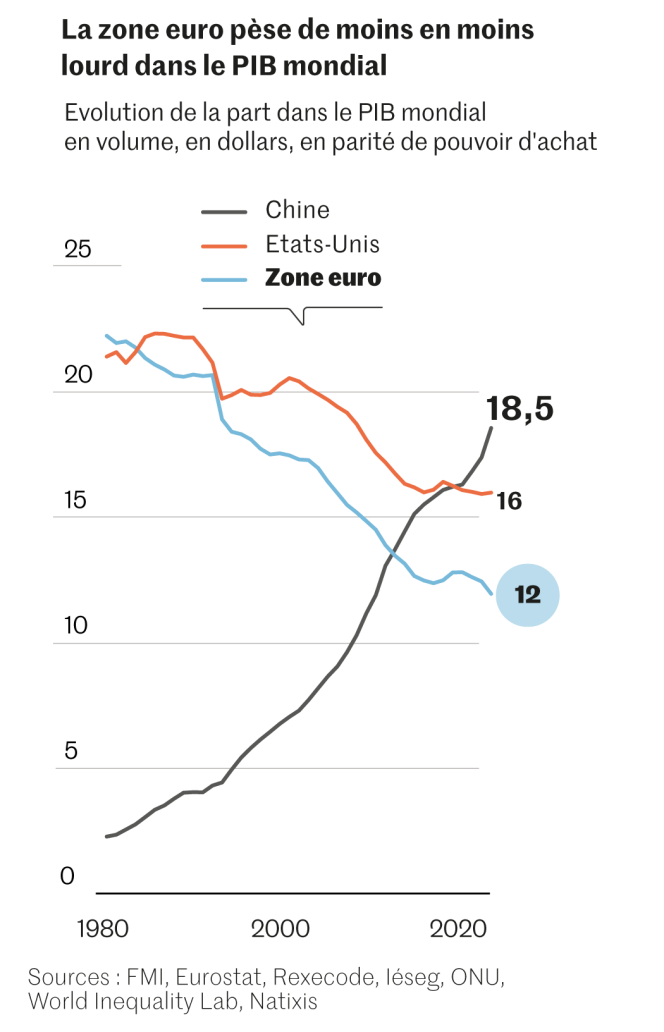

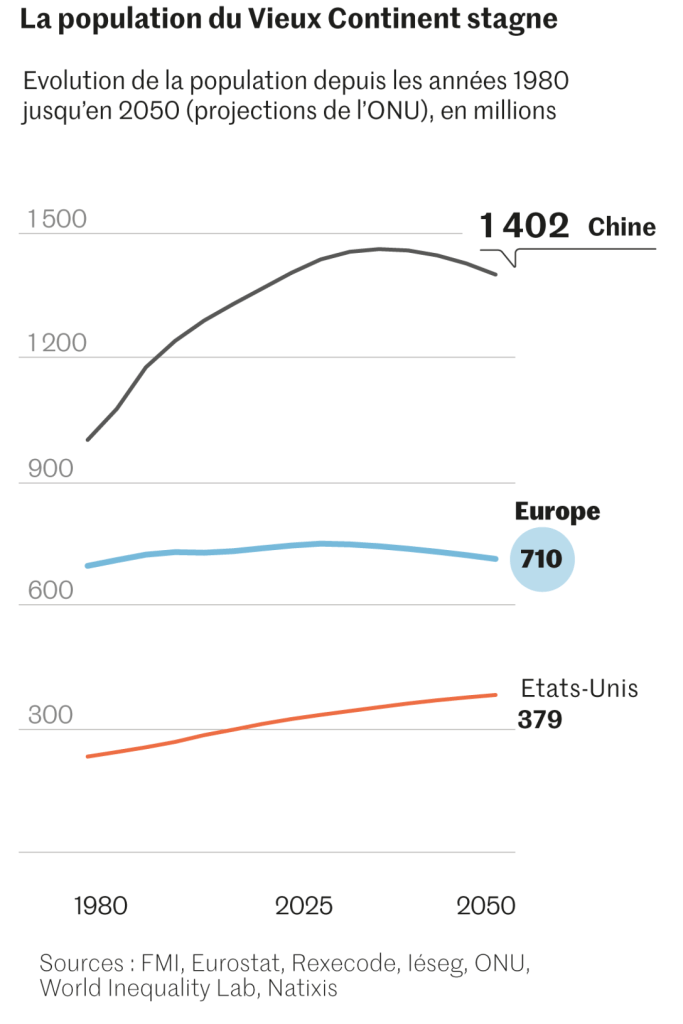

Economiquement, l’Europe décroche. Ce n’est pas une opinion, mais un fait objectivement mesurable. En 1981, les Etats-Unis et les dix-neuf pays qui constituent aujourd’hui la zone euro pesaient 21 % de l’économie mondiale chacun ; presque quarante ans plus tard, leur part est passée respectivement à 16 % et 12 %. Pendant le même temps, le poids de la Chine a bondi de 2 % à 18 %. Que l’empire du Milieu, avec 1,4 milliard d’habitants, soit passé devant, relève largement d’un rattrapage logique. Le déclin européen, en revanche, a été bien plus rapide que celui des Etats-Unis.

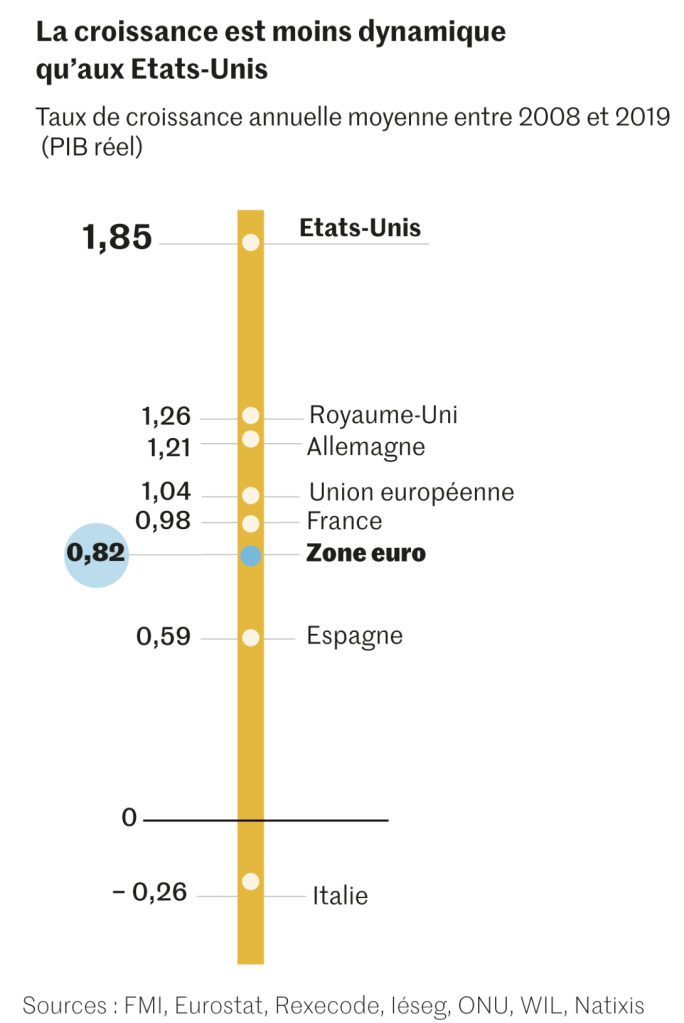

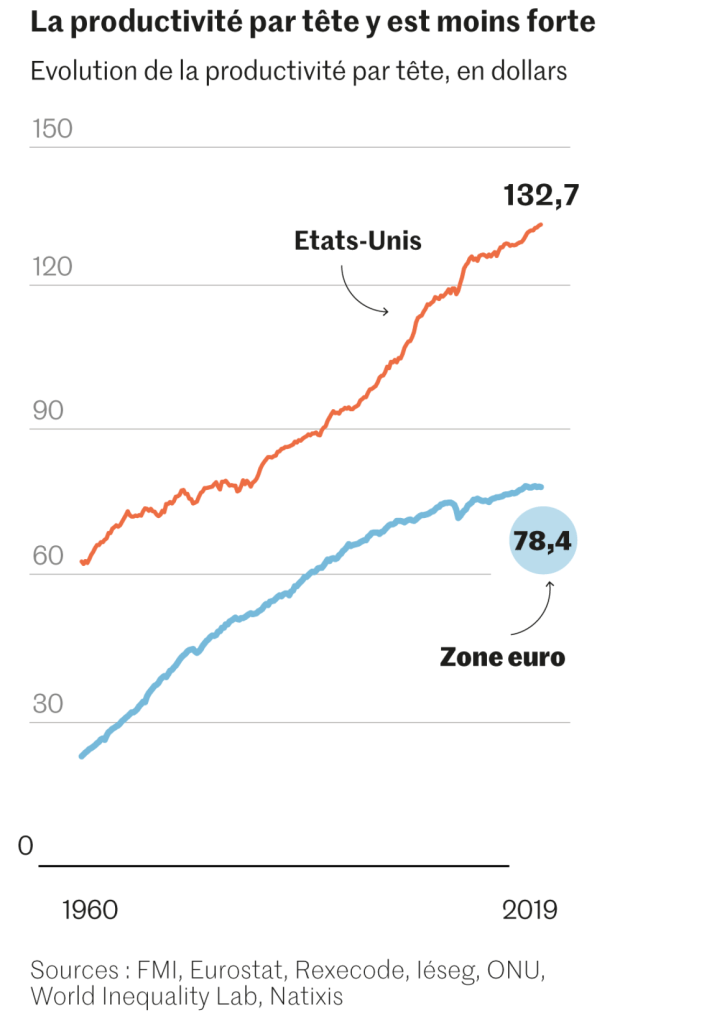

Les économistes sont presque unanimes sur le constat. « Sur le diagnostic, il n’y a pas photo », regrette Gilles Moëc, économiste en chef à Axa. « De 2008 à 2019, la croissance américaine a été de 1,85 % par an, celle de la zone euro de 0,82 %, environ deux fois moins », précise Eric Dor, directeur de la recherche économique à l’école de commerce Iéseg.

Le décrochage, qui s’était atténué dans les années 2000, s’est accéléré avec la crise de la zone euro à partir de 2010. « Ces quinze dernières années, l’Europe a peiné à apporter la prospérité promise », résume Clemens Fuest, président de l’institut de conjoncture munichois IFO.

« Troisième crise majeure pour l’Europe en dix ans »

La pandémie risque d’accentuer le phénomène. En 2020, la récession sera de 3,7 % aux Etats-Unis, contre 7,5 % en zone euro, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les Américains auront retrouvé fin 2021 leur niveau économique d’avant la pandémie de Covid-19. Du côté européen, il faudra attendre presque un an de plus. « C’est la troisième crise majeure pour l’Europe en dix ans [après la crise financière de 2008 et celle de l’euro de 2010-2015] », rappelle Klaas Knot, le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas.

Lire aussi La France corrige mieux les inégalités de revenus que beaucoup de ses voisins européens

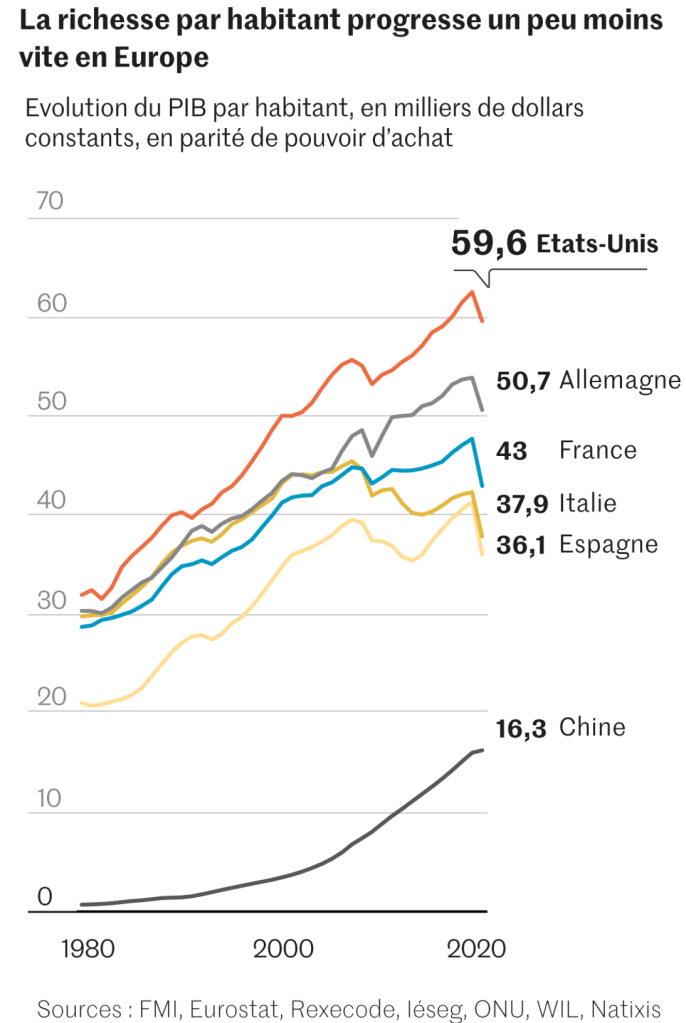

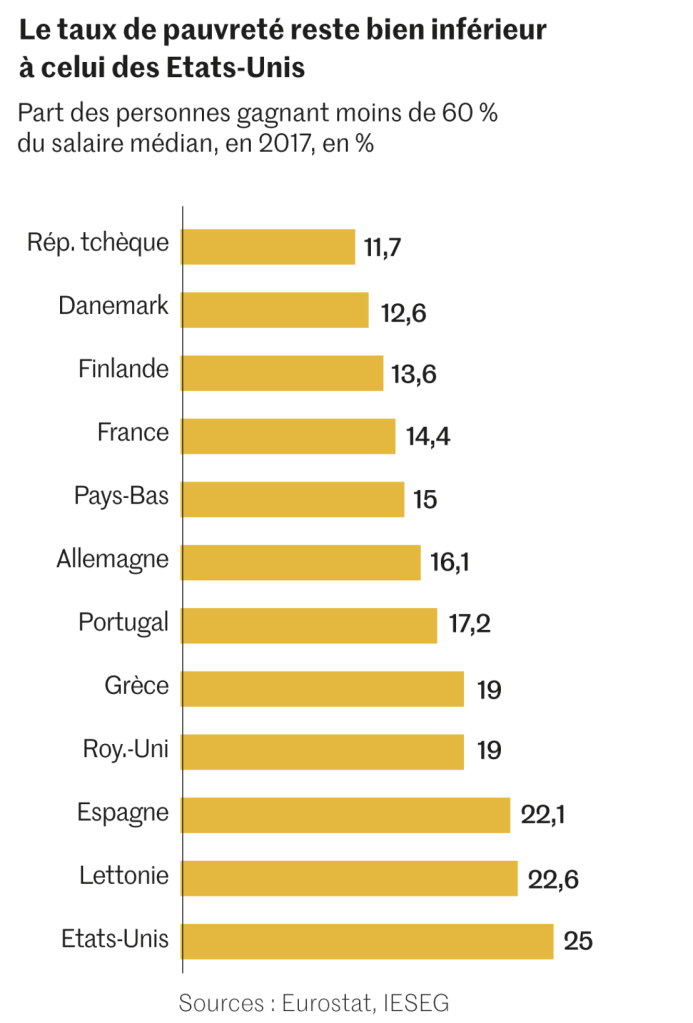

Il faut, bien sûr, moduler le constat : mesuré en produit intérieur brut (PIB) par habitant, le décrochage européen demeure, mais il est moins fort, et certains Etats, comme l’Allemagne et les pays scandinaves, s’en tirent mieux. Par ailleurs, les inégalités aux Etats-Unis sont bien plus élevées, et l’espérance de vie y baisse, preuve d’un profond malaise du modèle américain. Comment expliquer, malgré tout, le décrochage européen ?

Le Monde a décidé de se pencher pendant une semaine sur le sujet, pour tenter d’en analyser les causes profondes : démographie faiblissante, innovation en berne, défauts de construction de la monnaie unique, désindustrialisation…

« L’Europe vient d’en faire plus en six mois que ces dix dernières années », Enrico Letta, ancien président du conseil italien

Dresser ce constat aujourd’hui peut sembler paradoxal. Depuis le début de la pandémie, la réaction de l’Union européenne (UE) a positivement surpris. En mars, la Banque centrale européenne (BCE) a réagi vite et massivement, débloquant un grand programme de rachat de dettes, permettant de conserver les taux d’intérêt au plancher. Mieux encore, les Vingt-Sept se sont mis d’accord, en juillet, sur un plan de relance commun de 750 milliards d’euros.Lire l’entretien : « En Europe centrale et orientale, les destructions d’emplois sont plus fortes qu’en 2008 »

Pour la première fois de l’histoire, les pays européens acceptent d’emprunter ensemble. Cette enveloppe comprend 390 milliards d’euros de subventions, qui profiteront en premier lieu aux plus touchés par la pandémie, Espagne et Italie en tête (le reste doit être des emprunts). « L’Europe vient d’en faire plus en six mois que ces dix dernières années, avec une réponse commune forte et rapide, comportant un volet social », salue Enrico Letta, ancien président du conseil italien (2013-2014) et doyen de l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po.

Les errements commis pendant la crise de la zone euro ne semblent pas avoir été reproduits. A l’époque, les pays européens avaient, dès 2011, instauré des politiques d’austérité simultanées pour ramener dettes et déficits vers les critères de Maastricht (60 % et 3 % du PIB). Celles-ci ont stoppé la fragile reprise et semé le doute sur la solidité de l’euro, attisant la spéculation contre ses supposés maillons faibles : Grèce, Italie, Espagne et Portugal.

« Politique économique suboptimale »

Mais les leçons en ont-elles vraiment été tirées ? « Les Européens sont en chemin pour refaire les mêmes erreurs qu’il y a une décennie, prévient Shahin Vallée, membre du think tank DGAP, le Conseil allemand des relations extérieures. Notre relance n’est pas à la hauteur. Les montants annoncés paraissent colossaux, mais quand on regarde les sommes de près, on voit qu’il y a beaucoup d’artifices. » Selon la société de services financiers suisse UBS, les différents plans de soutien économique au sein de l’UE atteignent 4,6 % du PIB, contre 10,7 % aux Etats-Unis.

« Ma crainte est qu’on se remette à se battre comme des chiffonniers [entre Européens] une fois que l’urgence de la crise sera passée », Eric Dor, de l’école de commerce Iéseg

Même le fameux plan de 750 milliards d’euros est moins spectaculaire qu’il n’y paraît. D’abord, ses modalités d’application sont encore en discussion, dans des négociations acrimonieuses à Bruxelles. Ensuite, même si un accord est trouvé, l’argent n’arrivera pas seulement courant 2021, et les versements s’étaleront sur plusieurs années. Enfin, seuls les dons de 390 milliards d’euros représentent un vrai changement. Pour les emprunts, les pays peuvent déjà les faire par eux-mêmes, à des taux à peine moins bons que ceux dont bénéficie l’UE (0,6 % pour l’Italie, 0 % pour l’UE, par exemple).

En parallèle, les tenants de la discipline budgétaire refont surface. En Allemagne, les discussions tournent déjà autour d’un retour à l’équilibre dès 2022, s’inquiète M. Vallée. « Un retour d’une crise de la monnaie unique n’est pas le plus probable, mais on se dirige encore une fois vers une politique économique suboptimale. »M. Dor abonde dans le même sens : « Ma crainte est qu’on se remette à se battre comme des chiffonniers [entre Européens] une fois que l’urgence de la crise sera passée. » Bref, le décrochage risque de continuer…

Faible natalité

Les ratés de la politique économique européenne n’expliquent cependant pas tout. « Même sans prendre en compte la crise liée au Covid, la croissance potentielle tourne autour de 2 % aux Etats-Unis, contre 1 % en moyenne en Europe », détaille Patrick Artus, économiste en chef de Natixis. Pour faire simple, celle-ci dépend de trois grands facteurs : la quantité de personnes qui travaillent (plus la population active grandit, plus la croissance progresse), la quantité d’investissements et la productivité. « Sur ces trois facteurs, l’Europe n’est pas bien placée », souligne M. Moëc.

Lire aussi Comment la pandémie de Covid-19 va durablement peser sur l’économie

Du côté de la démographie, les chiffres sont vertigineux : selon les projections des Nations unies, la population de l’Allemagne devrait fondre de 83 millions d’habitants en 2020 à 80 millions autour de 2050, celle de l’Italie, de 60 millions à 54 millions, celle de l’Espagne, de 47 millions à 43 millions, tandis que celle des Etats-Unis grimpera de 330 millions à 379 millions.

Outre la faible natalité, le sud et l’est de l’Europe pâtissent également d’une forte émigration. Ollolai, Borgomezzavalle, Fabbriche di Vergemoli, Nulvi, Regalbuto… En Italie, les histoires de villages vendant des maisons à 1 euro dans l’espoir de faire revenir des habitants font régulièrement la « une » des journaux. En 2019, le Portugal a lancé le programme « Regressar » (« rentrer »), offrant jusqu’à 6 530 euros aux jeunes partis pendant la crise et qui acceptent de revenir, au succès limité. « Ce vieillissement européen se traduit aussi par un excès d’épargne, une moindre consommation et un investissement peu dynamique », remarque Philippe Martin, président délégué du Conseil d’analyse économique (CAE).

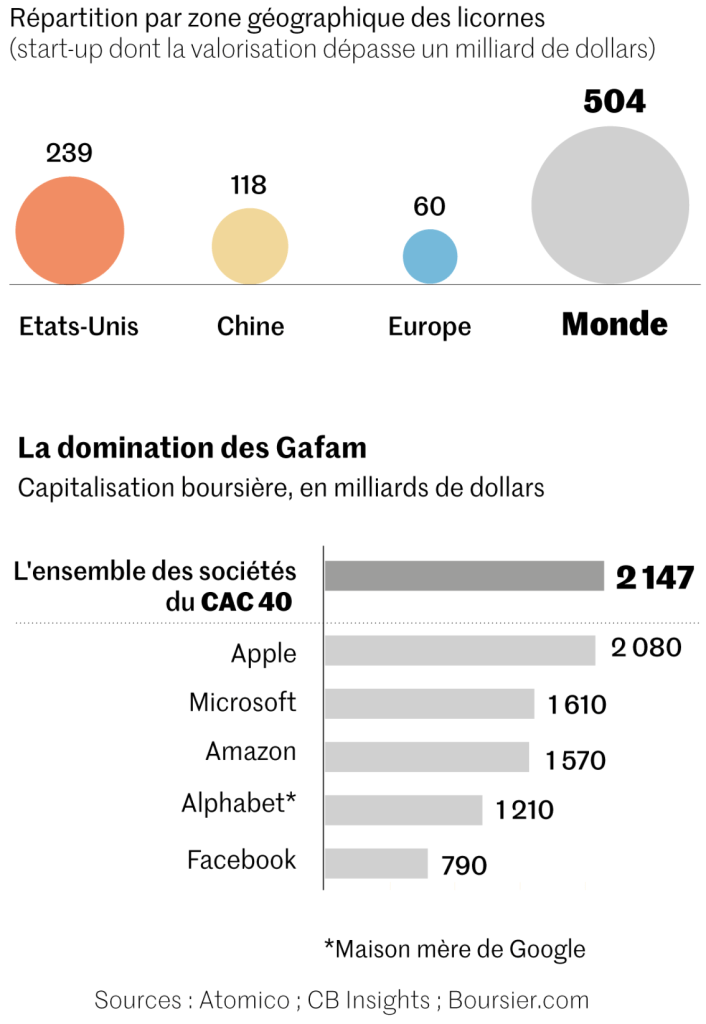

Du côté de l’innovation, les entreprises américaines ont pris le virage de la transition numérique bien plus vite que leurs homologues européennes. Une illustration ? « Pendant le confinement, beaucoup d’entre nous ont travaillé sur Zoom, un outil de conférence à distance américain, parce qu’il n’y a pas d’équivalent européen », regrette M. Fuest, de l’IFO. Sans parler des Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA), tous nés outre-Atlantique.

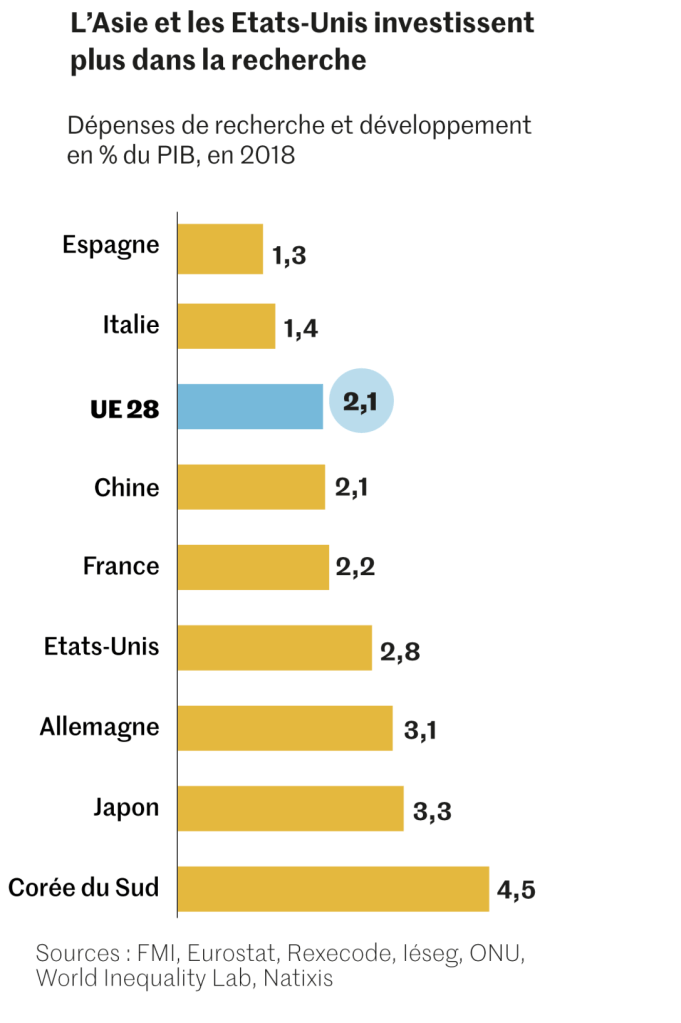

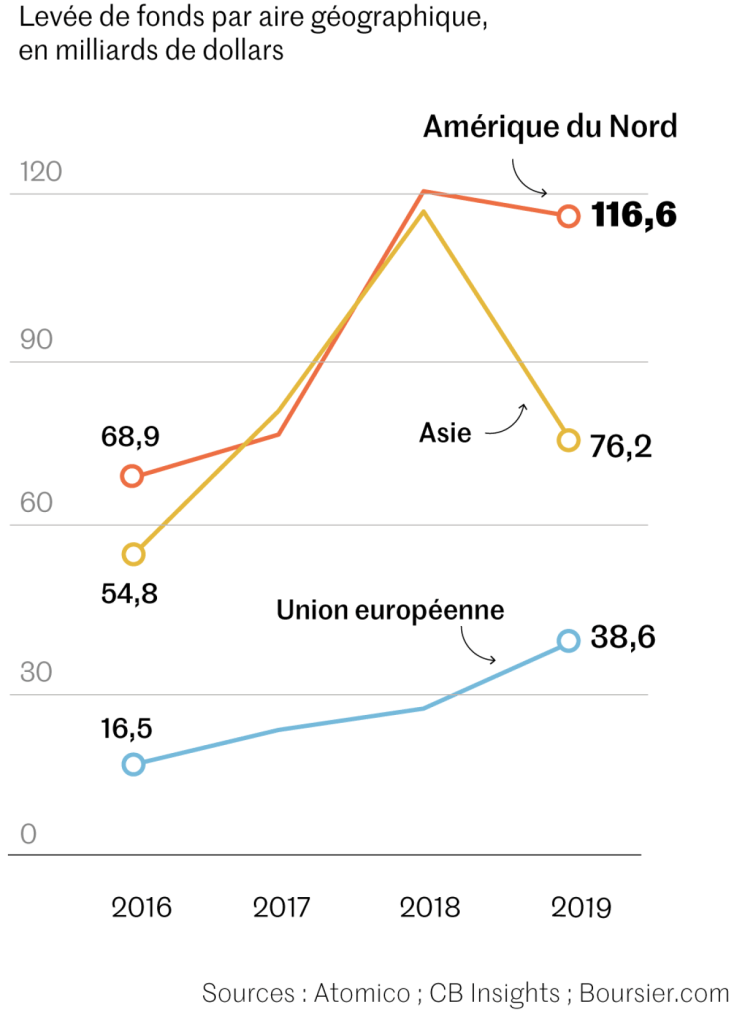

Ce retard est en partie une question d’argent. Les dépenses en R&D s’élèvent ainsi à 2,1 % du PIB de l’UE, contre 2,8 % aux Etats-Unis, et plus de 4 % en Corée du Sud, selon Eurostat. Les Américains disposent, en outre, de vastes marchés financiers favorables au financement des start-up, sans équivalent européen. Et surtout, d’un écosystème plus favorable à l’innovation : lien fort entre les grandes universités telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’industrie, soutien de l’armée à la recherche publique, culture de l’entrepreneuriat plus audacieuse. De son côté, l’Etat chinois subventionne massivement les secteurs qu’il juge stratégiques.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Christine Lagarde : « Les nouvelles restrictions pèsent sur la reprise »

Face à un tel activisme, l’Europe paie cher sa prudence et ses divisions, estime M. Fuest. « La Chine teste déjà des voitures électriques autonomes dans ses villes, à faible vitesse, pourquoi n’en faisons-nous pas autant, à Munich ou ailleurs ?, regrette-t-il. Nous œuvrons à protéger les données privées, mais, pendant ce temps, les entreprises américaines en font un marché. »

Fortes divergences entre les pays

S’ajoute à cela une série de problèmes nationaux, avec de fortes divergences entre les pays. Si, au début des années 2000, l’étiquette d’« homme malade de l’Europe » incombait à l’Allemagne, œuvrant péniblement à sa réunification, celle-ci est désormais accolée à l’Italie. Piégée dans une croissance quasi nulle depuis vingt ans, pénalisée par une dette publique qui devrait frôler les 150 % du PIB cette année, la Péninsule est minée par la division entre le Nord industriel et le Mezzogiorno du Sud. Plus pauvre, celui-ci a vu son tissu économique se déliter après la privatisation des grandes entreprises d’Etat, dans les années 1980, laissant le terrain aux mafias.

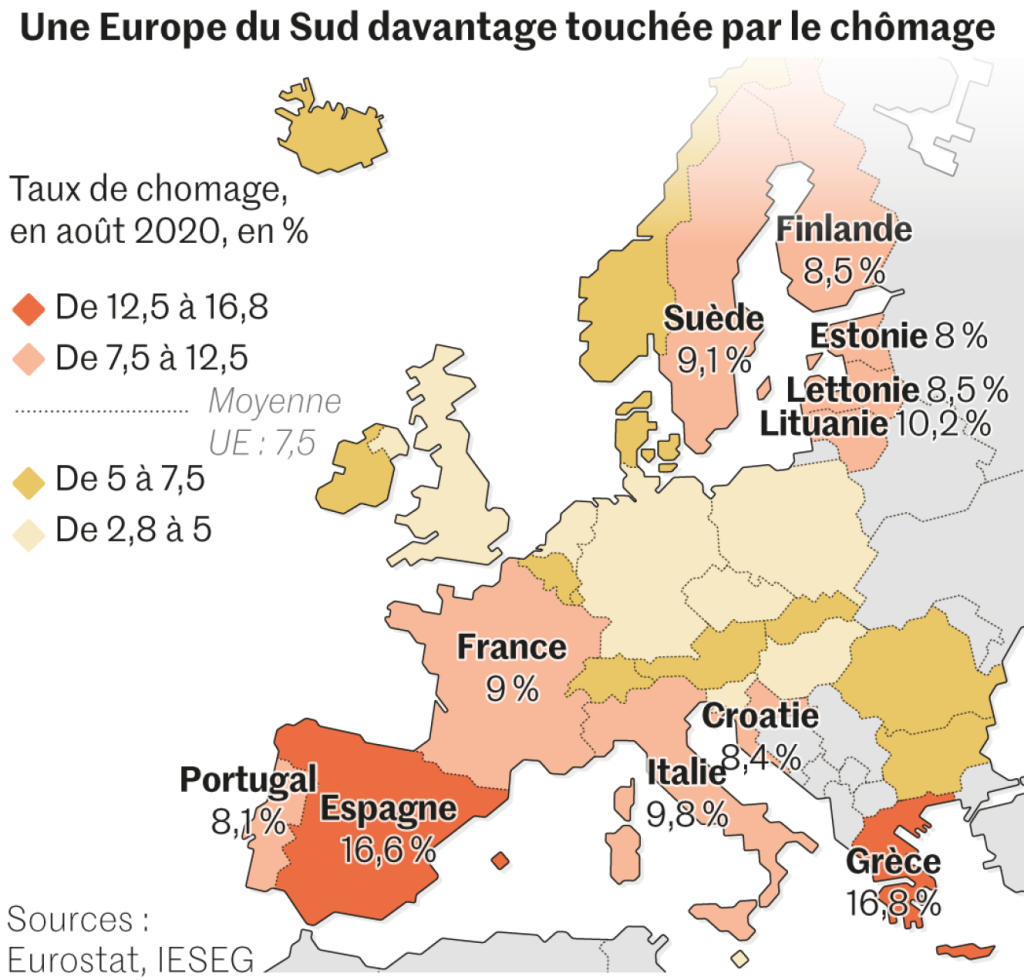

De son côté, l’Espagne est aujourd’hui mise à genoux par sa trop forte dépendance au tourisme, après avoir été soufflée par l’explosion de sa bulle immobilière lors de la précédente crise. « Le décrochage européen est surtout celui du Sud », juge Charles Wyplosz, économiste à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Parce que les finances publiques de ces pays, moins solides, leur laissent moins de marge de manœuvre pour soutenir l’activité. Parce que leurs économies dépendent beaucoup plus du tourisme, secteur durablement fragilisé par la crise sanitaire. Et parce que la douloureuse potion d’austérité qui a suivi la précédente récession a affaibli leur tissu social.Lire l’entretien : « En Europe centrale et orientale, les destructions d’emplois sont plus fortes qu’en 2008 »

La réaction rapide des institutions européennes pendant la pandémie donne des raisons d’espérer. Un scénario sombre pourrait cependant voir certains pays du Sud s’enfoncer dans les difficultés, au risque que cela nourrisse des tensions politiques. « Un retour à l’orthodoxie économique trop rapide peut, par exemple, conduire à une victoire de la Ligue du Nord [extrême droite] en Italie, prévient M. Dor. On croit toujours qu’une sortie de l’UE ou de la zone euro est impossible, mais le Brexit a montré que c’était possible. » Le Brexit, dont l’entrée en vigueur réelle le 1er janvier 2021 vient rappeler que l’histoire européenne est remplie d’accidents.

Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Le Monde publie une série en cinq volets pour tenter d’analyser les causes profondes de quarante ans de déclin en Europe, que la crise sanitaire vient illustrer.

1/5 Le poids de l’Europe dans l’économie mondiale diminue

- Quarante ans d’un lent déclin européen

- En Chine, la page du Covid-19 est d’ores et déjà tournée

- Le modèle américain génère plus de croissance, mais plus d’inégalités

2/5 L’aventure de la monnaie unique

3/5 L’Europe du Sud, la plus touchée par la crise

- En Europe du Sud, la pandémie a fauché des économies déjà très fragilisées

- Pour les jeunes de l’Est, l’Europe incarne l’espoir d’une vie meilleure

- Le rattrapage économique du sud italien n’a pas eu lieu

L’euro, une construction encore inachevée

Si elle a frôlé l’explosion lors de la crise des dettes de 2010, la monnaie unique est aujourd’hui bien plus solide pour faire face à la récession liée à la pandémie. Mais son architecture reste incomplète.

Par Eric Albert et Marie CharrelPublié hier à 12h01

Il y a dix ans, à Paris ou à Berlin comme dans les salles de trading américaines, personne n’aurait cru à un tel scénario. Jeudi 26 novembre, le taux auquel les obligations portugaises à dix ans s’échangent sur les marchés est, pour la première fois, passé sous la barre du 0 % – les investisseurs étaient prêts à payer pour en avoir. Cela n’a duré que quelques secondes, la plupart des Européens ne s’en sont pas aperçus, et c’est précisément en cela que l’événement est historique : alors qu’en raison de la pandémie, la zone euro traverse la pire crise économique depuis la seconde guerre mondiale, plus un seul spéculateur ne songe à parier sur son explosion.

Lire aussi Yves Mersch, le départ d’une mémoire de l’euro

En 2010, dans le sillage de la crise des subprimes, ils s’en donnaient pourtant à cœur joie contre le Portugal, la Grèce et l’Espagne, dont les taux d’emprunt s’envolèrent au-delà de 10, 15, voire 30 % pour Athènes. « La zone euro est infiniment plus solide aujourd’hui », souligne Jean Pisani-Ferry, professeur d’économie à Sciences Po. « L’euro est désormais plébiscité par 75 % des Européens », se félicite Yves Mersch, l’un des Luxembourgeois qui contribuèrent à sa construction. « Il reste néanmoins beaucoup à faire pour achever sa construction, ajoute Charles Wyplosz, de l’Institut des hautes études de Genève. La mauvaise gestion de la crise de 2010 nous a coûté très cher. »

Etonnante résilience

C’est peu dire. Créée il y a vingt et un ans seulement, la monnaie unique a déjà traversé deux crises majeures, frôlé la désintégration, relevé la tête au prix d’interminables sommets entre chefs d’Etat, déçu par ses vices de construction, mais surpris, aussi, par son étonnante résilience. Imaginaient-ils cela, les pères de l’euro ? Concevaient-ils la violence des chocs que subirait leur création, lorsqu’ils négocièrent le traité de Maastricht ?

Lire aussi Malgré le retour de la crise économique, la Banque centrale européenne reste en mode attentiste

Signé en février 1992, celui-ci officialisa la décision d’instaurer une monnaie unique entre les Etats membres. « A l’époque, l’Union soviétique et le mur de Berlin venaient de tomber, rappelle Michel Sapin, ministre de l’économie en 1992-1993. Pour François Mitterrand et Helmut Kohl, l’euro était un projet politique essentiel pour arrimer l’Allemagne à peine réunifiée à l’Europe, bâtie pour la paix. » « Il y avait un immense optimisme, la certitude que cette intégration européenne renforcerait l’Etat de droit et la démocratie », se souvient Vitor Gaspar, qui contribua aux négociations pour le Portugal, et travaille aujourd’hui au FMI.

Lire aussi « Il n’y a pas de modèle social et fiscal européen, mais un choc entre deux modèles »

Un projet politique fort, pour parachever la construction européenne initiée après la seconde guerre mondiale. Et pour lequel il a fallu inventer une architecture inédite : comment permettre à onze pays (dix-neuf aujourd’hui) de cultures et structures économiques différentes, souhaitant conserver la main sur leurs budgets, de partager la même monnaie ? En suivant des règles budgétaires communes, notamment, répondirent les capitales. Ce furent les fameux critères de Maastricht, limitant le déficit et la dette publique à respectivement 3 % et 60 % du produit intérieur brut (PIB). « On entend parfois que ces règles sont allemandes, mais, dans leurs modalités actuelles, elles ont été proposées par la France, rappelle Jean-Claude Trichet, à l’époque directeur du Trésor français. Avec une croissance de 3 % en volume et une inflation de 2 %, maintenir un déficit à 3 % facilitait la stabilisation de la dette autour de 60 % du PIB. »

« On est allé aussi loin que possible : les pays n’étaient pas prêts pour un saut plus grand vers le fédéralisme » Yves-Thibault de Silguy, chargé des questions économiques à la Commission européenne entre 1995 et 1999

Une monnaie, des règles, mais pas de budget commun. Le pari était que l’édifice serait complété plus tard. L’économie d’abord, le politique ensuite. « On est allé aussi loin que possible : les pays n’étaient pas prêts pour un saut plus grand vers le fédéralisme, assure Yves-Thibault de Silguy, chargé des questions économiques à la Commission européenne entre 1995 et 1999. Mon job fut aussi de préparer les Européens et les pays à entrer dans l’euro : il a fallu communiquer énormément, notamment en France, où beaucoup de citoyens comptaient toujours en anciens francs ! »

Une course contre la montre s’enclenche. Elle est semée d’embûches : les pays doivent mettre leurs économies en ordre avant d’adopter l’euro. Or, les monnaies européennes sont régulièrement attaquées sur les marchés. Début 1995, la crise du peso mexicain fait, par ricochet, chuter la lire italienne face au deutschemark et au franc. Le pouvoir d’achat des Italiens s’effondre, mais aussi le prix des produits de la Péninsule. Jacques Chirac, fraîchement élu en France, suggère d’instaurer des « écluses » − des barrières douanières − aux frontières intracommunautaires pour ne pas désavantager la production française. « Cela aurait signé la mort du marché unique ! En construisant l’euro, nous avons mis fin à ce cercle infernal des dévaluations compétitives, dont on a aujourd’hui oublié le douloureux coût », estime M. de Silguy.

Une bulle immobilière

Lorsque l’euro est introduit pour les transactions financières en 1999, puis pour les pièces et billets en 2002, la finance anglo-saxonne n’y croit pas. « Beaucoup pensaient qu’il ne pourrait pas fonctionner, se rappelle Jean-Claude Trichet qui, après la Banque de France (1993-2003), présida la Banque centrale européenne (BCE) de 2003 à 2011. Ils ne comprenaient ni la dimension historique et stratégique de cette monnaie pour un continent européen pacifique, ni le fait que le projet était soutenu par la gauche et la droite dans tous les pays. »

Piloté par la jeune BCE, l’euro fait néanmoins ses premiers pas sans encombre. Même si beaucoup de citoyens ont la perception contraire, il ne déclenche pas de hausse des prix. Il met fin aux dévaluations monétaires ravageuses pour le pouvoir d’achat, et supprime le risque de change pour les entreprises.

Seulement voilà : au fil des ans, une énorme bulle immobilière se forme en Espagne et en Irlande. La dette privée gonfle au Portugal. La productivité italienne, déjà mal en point, décroche un peu plus encore. Au début des années 2000, les déficits français et allemand sortent des critères de Maastricht. Les déséquilibres s’accumulent, masqués par les taux d’intérêt bas auxquels les Etats empruntent.

Une spirale infernale s’enclenche. Des fonds spéculatifs commencent à parier contre la dette grecque

En 2007, la crise des subprimes démarre aux Etats-Unis, puis traverse l’Atlantique. Le système bancaire européen est fragilisé. En octobre 2009, le gouvernement socialiste grec nouvellement élu révèle que le déficit public n’est pas de 6 %, comme affiché jusque-là, mais de 12,7 %. Les incomplétudes de la zone euro éclatent alors au grand jour : elle n’a pas de budget propre, les capitales mènent leurs politiques économiques sans se coordonner, et la BCE n’a en théorie pas le droit de financer directement les Etats. Ce qui laisse craindre qu’elle ne viendra pas au secours d’un pays en difficulté.

Une spirale infernale s’enclenche. Des fonds spéculatifs commencent à parier contre la dette grecque. Pour rassurer les marchés, les gouvernements entament des politiques d’austérité afin de résorber leurs déficits, brisant au passage la fragile reprise, au moment où l’économie américaine, elle, repart. Face aux difficultés, les plans de sauvetage s’enchaînent en Grèce, au Portugal, en Irlande : en échange de prêts, ces pays entament de douloureuses réformes. Malgré cela, l’explosion de la monnaie unique semble possible.

Lire aussi Dette publique élevée et problèmes structurels minent la croissance des pays du sud de la zone euro

Il faudra l’intervention du président de la BCE Mario Draghi pour éteindre la spéculation. Le 26 juillet 2012, il promet de faire « tout ce qu’il faut » pour sauver l’euro. « Il a fait sauter un tabou énorme », résume Charles Wyplosz. Puisque désormais, la BCE promet de racheter toutes les dettes si nécessaire, la spéculation n’a plus lieu d’être. Mais les dirigeants politiques, eux, tardent encore à réagir. « En 2012, on s’est battu à Bruxelles pour suspendre les règles budgétaires, raconte Shahin Vallée, à l’époque conseiller économique du président du conseil européen, Herman van Rompuy. La France a refusé de mener ce combat et son président François Hollande n’a pas suivi. Pourtant, le discours de Draghi avait changé les choses. »

Des failles

La prise de conscience opère lentement, à mesure que la crise s’aggrave. Au cours des trois années suivantes, au prix d’interminables négociations, les chefs d’Etat adoptent des réformes solidifiant l’euro. Ils s’entendent pour créer un « mécanisme européen de stabilité » (MES), censé mieux gérer les prochaines crises. En 2014, ils se résolvent à confier la supervision de leurs grandes banques à la BCE (l’union bancaire), pour les solidifier.

Lire aussi Après dix ans de crise, la Grèce « peine à se relever »

La crise grecque se prolonge néanmoins jusqu’en 2015, et l’économie de l’union monétaire ne repart vraiment qu’en 2016. « C’est ce que Jean Monet prévoyait, à savoir que l’Europe se construit pendant les crises », reconnaît Vitor Gaspar. « Ces lenteurs et cette complexité sont difficilement évitables lorsqu’on entreprend un projet aussi pharaonique que l’Union européenne en temps de paix », ajoute Yves Mersch, sur le point de quitter le directoire de la BCE, saluant les progrès accomplis.

« L’euro, responsable de la crise en Europe ? C’est un mythe. L’Italie était déjà en difficulté dans les années 1990 et sa dette publique était très élevée » Gilles Moec, chef économiste d’Axa

Sans doute. Mais les Portugais, les Espagnols, les Irlandais et surtout les Grecs en ont payé le prix fort. En outre, même dix ans après, les causes profondes de cette crise ne font pas complètement consensus. Les failles de l’euro ont-elles été la source du problème, et risquent-elles d’en créer d’autres ? Ou les errements des Etats sont-ils responsables ? « L’euro présente des failles dans sa conception ; la récession de 2012, l’Europe se l’est auto-infligée », analyse Eric Dor, économiste à l’Iéseg. « L’euro, responsable de la crise en Europe ? C’est un mythe, juge Gilles Moec, chef économiste d’Axa. L’Italie était déjà en difficulté dans les années 1990 et sa dette publique était très élevée. » « Si tous les pays avaient respecté les critères de Maastricht avant la crise, cinq d’entre eux n’auraient pas perdu la confiance des épargnants en 2010 et 2011 », estime quant à lui Jean-Claude Trichet.

Beaucoup s’accordent néanmoins sur un point : la zone euro − la BCE, puis les gouvernements − ont trop tardé à réagir. « Mais on a retenu les leçons », assure Michel Sapin, ministre des finances entre 2014 et 2017. De fait, l’institut de Francfort a complètement changé de logiciel : depuis 2015, il multiplie les programmes de rachat de dettes (QE) et les mesures audacieuses (comme les taux négatifs), sans craindre de froisser les Allemands. Au début de la pandémie, il n’a pas hésité à lancer un gigantesque programme de rachat de dettes de 1 500 milliards d’euros supplémentaires.

Surtout, la Commission européenne n’a cette fois pas attendu pour suspendre les règles budgétaires et a annoncé, en juillet, un plan de relance de 750 milliards d’euros. Un pas vers le fédéralisme, inimaginable il y a quelques mois encore. « La réponse est rapide, inédite, solidaire », salue Enrico Letta, ancien premier ministre italien, doyen de l’école des affaires internationales de Sciences Po. Beaucoup se félicitent comme lui de ce sursaut fort. « Encore faudra-t-il réussir la mise en œuvre de ce plan lorsqu’il sera adopté », nuance Jean Pisani-Ferry.

L’architecture de l’euro est toujours incomplète. Il manque un système commun de garantie des dépôts aux banques pour que la confiance des épargnants soit la même partout

En outre, un autre dossier brûlant attend les Etats membres, alors que les dettes publiques ont explosé pendant la pandémie – elles dépassent désormais 95 % du PIB en zone euro, et 110 % du PIB en France. « On ne pourra pas éviter un débat sur les règles budgétaires, devenues bien trop complexes », souligne Philippe Martin, président du Conseil d’analyse économique. Car au fil des traités, les Etats ont complété les critères de Maastricht en ajoutant, par exemple, une « règle d’or » limitant le déficit dit structurel à 0,5 % du PIB. Jusqu’à en faire une usine à gaz où tout le monde se perd.

Du reste, si elle est plus solide qu’il y a dix ans, l’architecture de l’euro est toujours incomplète. Il manque encore un système commun de garantie des dépôts aux banques pour que la confiance des épargnants soit la même partout. Le MES tel qu’il est conçu fait peur aux pays du Sud, traumatisés par les réformes imposées pendant la crise de 2010. Et l’union monétaire n’a toujours pas de budget commun susceptible de renforcer sa cohésion. « C’est un chantier sans fin, concède un diplomate. Mais il en va ainsi de l’Europe : c’est long, dur, mais on la construit pierre après pierre. »Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Le Monde publie une série en cinq volets pour tenter d’analyser les causes profondes de quarante ans de déclin en Europe, que la crise sanitaire vient illustrer.

En Europe du Sud, la pandémie a fauché des économies déjà très fragilisées

La crise de la zone euro avait provoqué précarité et inégalités. La pandémie vient mettre à mal les progrès de ces dernières années.

Par Eric Albert(Londres, correspondance), Marie Charrel, Sandrine Morel(Madrid, correspondante) et Marina Rafenberg(Athènes, correspondance)

Publié aujourd’hui à 02h34, mis à jour à 14h17

Depuis le 7 novembre, Kostas Lionas ne peut ouvrir sa papeterie, au centre d’Athènes, que pour faire des photocopies, règles de confinement obligent. Son chiffre d’affaires a plongé de plus de 80 % et il s’inquiète pour les mois à venir. « Combien de temps pouvons-nous résister ? De nombreuses entreprises et magasins risquent de ne pas rouvrir après le confinement, car les aides de l’Etat ne sont pas suffisantes… » En Grèce, les salariés mis en chômage partiel ou les entrepreneurs, qui ont dû fermer leurs sociétés, bénéficient d’une allocation de 800 euros par mois seulement.

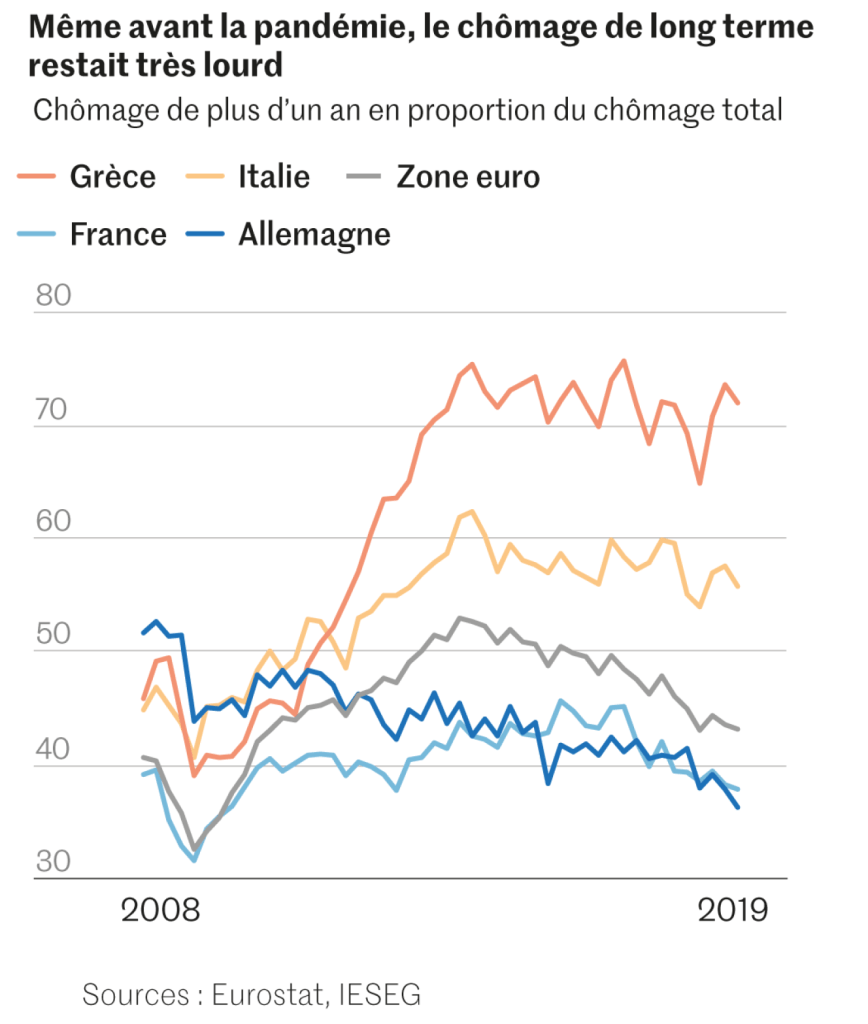

La pandémie a frappé le pays alors que l’économie grecque commençait tout juste à relever la tête après l’effondrement de 25 % du produit intérieur brut (PIB) pendant la crise de la zone euro de 2010. Signe de cette fragilité, le taux de chômage y était encore de 16 % début 2020. L’histoire de M. Lionas illustre ce qu’ont vécu les Grecs pendant cette décennie. Ses deux fils sont partis aux Etats-Unis et en Angleterre à la recherche d’un avenir meilleur, la retraite de sa femme a été drastiquement diminuée, et les impôts ont augmenté. Kostas prend cependant avec philosophie et humour ce nouveau défi lié au coronavirus : « Ce n’est pas qu’une crise grecque, cette fois ! »

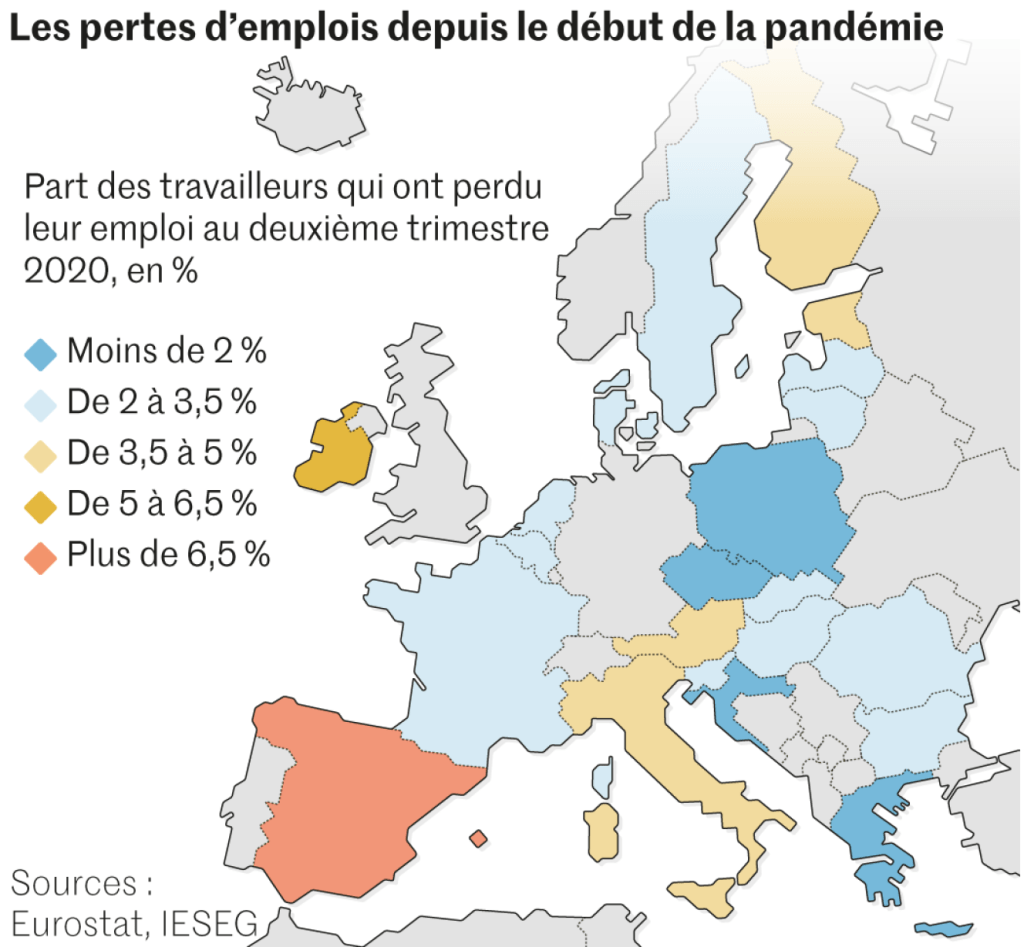

En Europe, le choc social de la pandémie a été inévitablement brutal, malgré les politiques d’aide publique extrêmement actives. Les pays qui étaient déjà les plus fragiles sont aussi les plus touchés. L’Espagne, très touristique, est celui qui a perdu le plus d’emplois au deuxième trimestre, suivi de l’Italie et du Portugal. L’Italie, la Grèce et l’Irlande sont ceux où le nombre d’heures travaillées a le plus baissé. En Grèce, le tourisme représente 20 % du PIB, et ce secteur (en incluant la restauration) a connu un bond de 20 % du chômage.

« Ma grande inquiétude est de voir une accélération des divergences entre les pays européens », Shahin Vallée, du German Council on Foreign Relations

« Ma grande inquiétude est de voir une accélération des divergences entre les pays européens, explique Shahin Vallée, du German Council on Foreign Relations. L’économie allemande va repartir vite, tandis que celles de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal s’enfonceront, ce qui attirera logiquement les capitaux et le travail vers le nord, accentuant encore les écarts. »

Sur l’île de Paros, en Grèce, Vaggelis Pittas, un propriétaire d’un restaurant et bar de plage, ne peut que constater les dégâts. « J’ai perdu 60 % de mon chiffre d’affaires et, si je n’ai pas une bonne saison l’an prochain, je devrai mettre la clé sous la porte. » Cet été, il n’a employé que dix-huit de ses vingt-cinq salariés habituels et avoue avoir eu du mal à les payer : « Les recettes ont été très faibles alors que les salaires, les factures, les impôts s’accumulaient. »

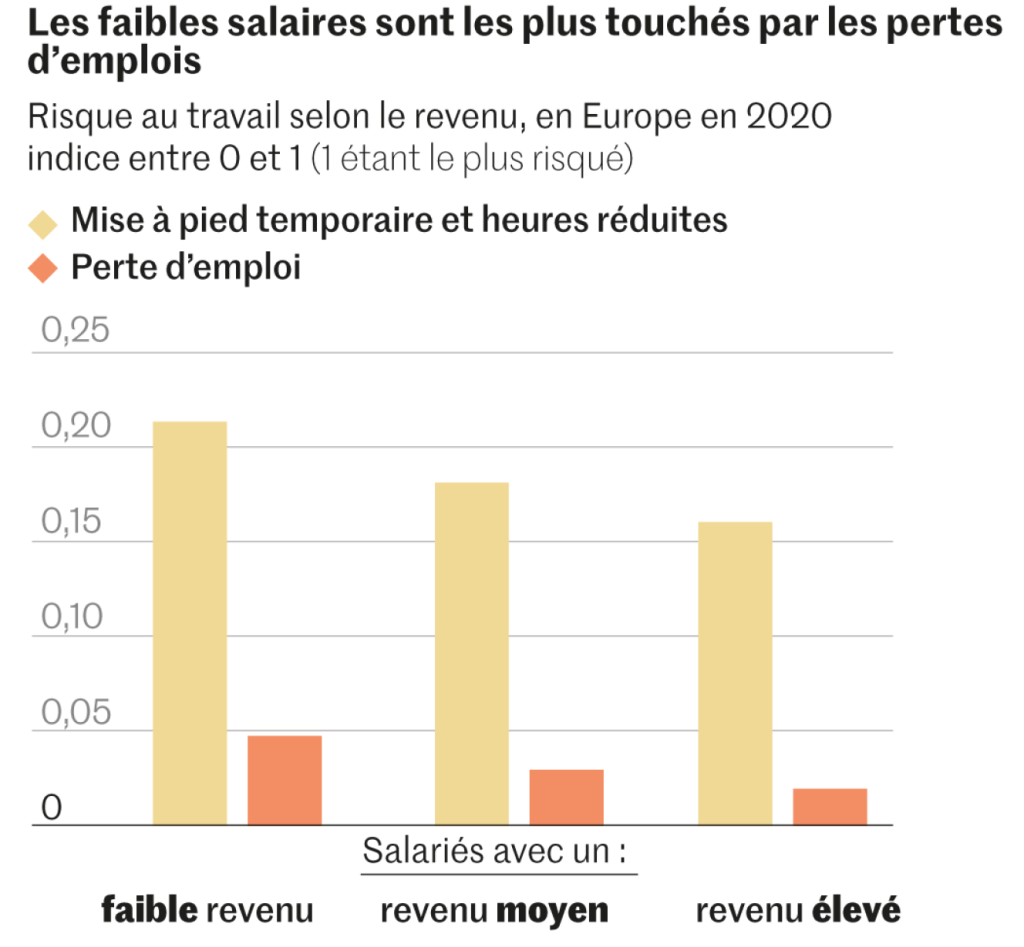

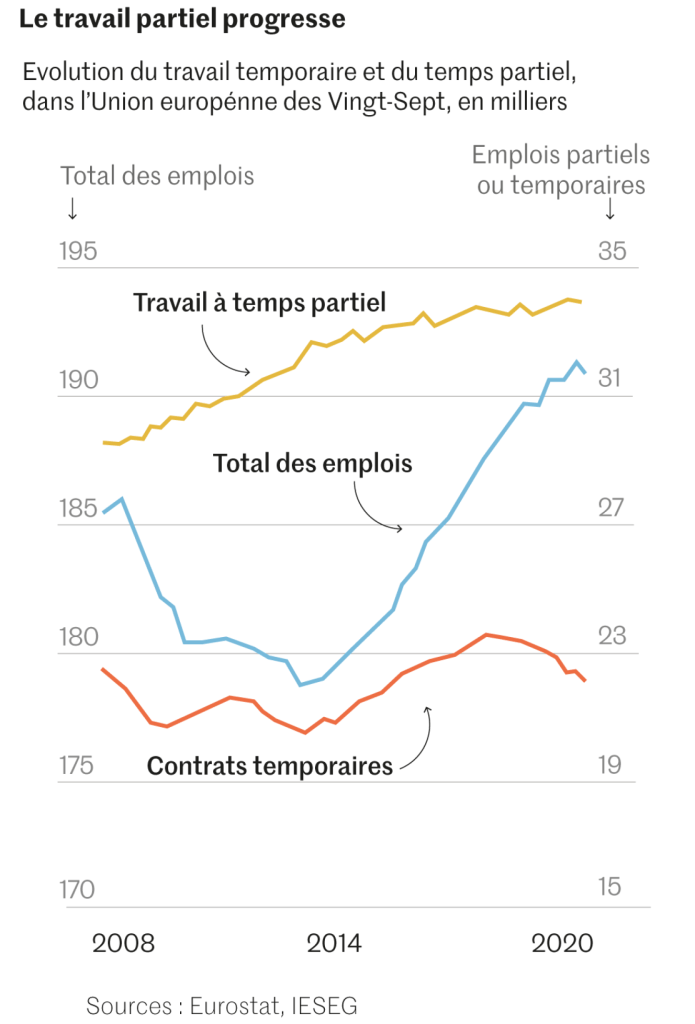

Dans le sud de l’Europe, les politiques d’austérité menées dans la foulée de la dernière crise – coupes dans les dépenses sociales, flexibilisation de l’emploi – ont laissé de lourdes séquelles. Voire, ont aggravé des problèmes préexistants, à l’exemple de la forte dualité du marché du travail, opposant des salariés en CDI très protégés, à des contrats temporaires très flexibles. D’après Eurostat, 22,2 % des 15-29 ans ne sont ni étudiants, ni dans un emploi, ni en formation en Italie, 17,7 % en Grèce et 14,9 % en Espagne, contre 12,5 % en moyenne dans l’UE, et 7,6 % en Allemagne. Ces pays ont en commun de manquer de politiques actives permettant aux chômeurs et aux salariés de mettre leurs compétences à jour, loin du modèle de la « flexisécurité » danoise.

C’est notamment le cas en Espagne, où les précaires, pour l’essentiel des jeunes, des femmes et des personnes peu qualifiées sont la variable d’ajustement, premiers licenciés durant les récessions. Résultat, selon la Banque d’Espagne, le salaire des moins de 35 ans était, en 2018, toujours inférieur à son niveau de 2007. En outre, l’accès aux dispositifs de formation professionnelle est limité, alors que le système éducatif a, déjà, des ratés

Lire aussi Coronavirus : après dix ans d’austérité, « la double peine » de l’Europe du Sud

Engrenage infernal

A Madrid, Javier V., architecte espagnol de 44 ans, subit cette précarité depuis plus d’une décennie. Lui et sa femme Ana Z., également architecte, ont connu l’âge d’or de la construction entre 2003 et 2008. Ils avaient créé une petite entreprise de sous-traitance, pris un crédit pour un appartement dans les Pyrénées, en plus de leur maison de Madrid que Javier avait achetée quelques années plus tôt.

Quand la bulle immobilière a explosé, l’engrenage infernal s’est mis en marche. Ana perd son emploi, Javier le conserve mais est payé un mois sur deux, en retard et mal. Fin 2009, ils se retrouvent tous deux sans emploi. Javier retrouve un poste rapidement, mais il a dû réduire son salaire d’un tiers et accepter un faux statut d’autoentrepreneur. Dix mois plus tard, Ana trouve aussi un travail mais son salaire plonge de 50 %.

Puis est arrivée la pandémie. En octobre, Javier a été licencié. L’entreprise qui l’employait, spécialisée dans l’aménagement et la réhabilitation de locaux de restauration, lui propose de se mettre à son compte, comme indépendant. Mais la précarité, il a assez donné. Il a décidé de faire comme sa femme, Ana, et de passer le concours de la fonction publique du corps des architectes techniques du fisc. Il gagnera moins mais il aura davantage de stabilité. Par rapport à la première moitié des années 2000, la famille a perdu 30 % de ses revenus. « Nous, au moins, on a connu la bonne époque, mais les jeunes qui sont arrivés juste après nous sur le marché, ils n’ont vécu que la précarité », pointe Ana.

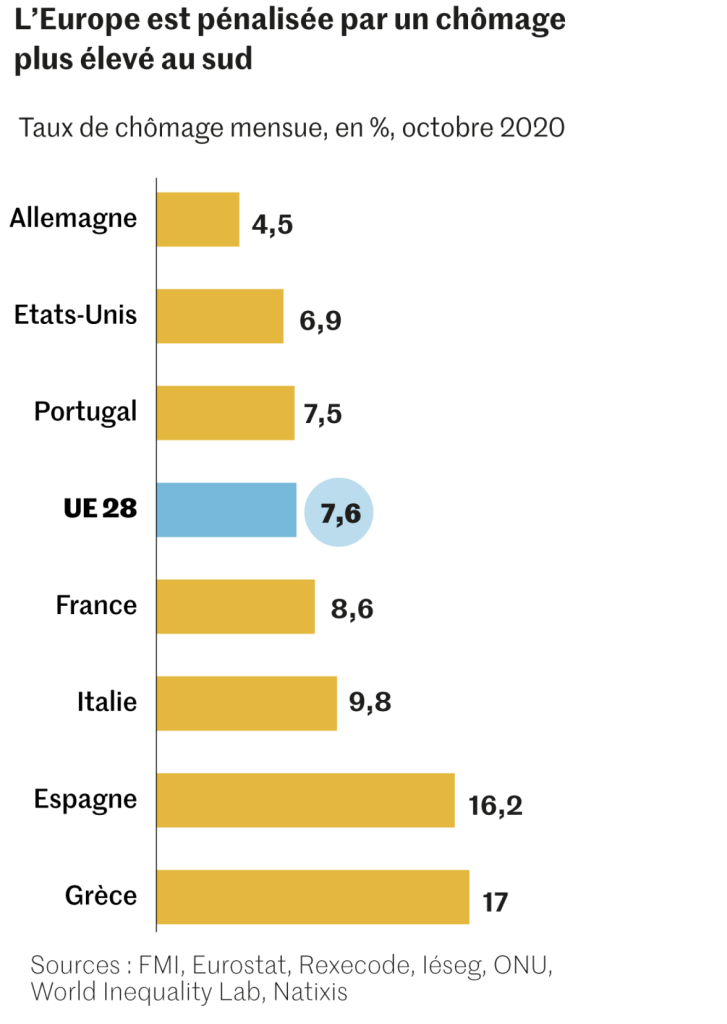

A travers le continent, le fameux modèle social européen a-t-il pu néanmoins absorber le choc ? Le chômage partiel mis en place a pour l’instant permis d’éviter une envolée des licenciements. Le taux de chômage moyen de l’UE n’a augmenté que d’un point sur un an, à 7,6 % en octobre (en zone euro, un point de hausse aussi, à 8,4 %). En Espagne, la hausse est plus notable, passant de 14 % à 16,2 % sur la même période.

Si le fossé s’est réduit, c’est parce que l’Europe de l’Est a poursuivi son rattrapage du niveau de vie, mais aussi que les pays d’Europe du Sud stagnent depuis dix ans

Difficile de mesurer déjà les conséquences sociales de long terme de la pandémie. En revanche, les dernières données publiées mi-novembre par le Laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab, WIL), dont fait partie l’économiste Thomas Piketty, sont éclairantes sur l’évolution des inégalités avant le Covid-19. A première vue, le constat d’ensemble des chercheurs est encourageant : le continent européen reste le moins inégalitaire de la planète. En 2019, les revenus des 10 % les plus riches y ont représenté 35 % du revenu national, contre 56 % au Moyen-Orient, région la plus inégalitaire. En outre, « en 2019, les inégalités entre les pays européens ont été au plus bas depuis 1980 », ajoute Marc Morgan et Theresa Neef, coordinateurs des recherches sur l’Europe pour le WIL.

Seulement voilà, si le fossé s’est réduit, c’est parce que l’Europe de l’Est a poursuivi son rattrapage du niveau de vie initié après la chute du bloc soviétique, mais aussi que les pays d’Europe du Sud stagnent depuis dix ans. De plus, les inégalités se sont creusées au sein des pays car les politiques d’austérité ont été plus fortes au Sud. Surtout, la fiscalité est devenue moins redistributive dans nombre d’Etats, érodant le modèle social européen, notamment à cause de la concurrence fiscale entre les capitales. Ainsi, l’impôt sur les sociétés dans l’Union européenne est passé de 49 % en moyenne en 1981 à 25 % aujourd’hui. Et la TVA, qui pénalise surtout les bas revenus, a grimpé de 17,5 % en moyenne à 21,5 %.

Engrenage de la précarité, inégalités grandissantes au sein des pays, choc de la pandémie : les conséquences pourraient être catastrophiques pour l’image des institutions européennes. Pourtant, les citoyens saluent son action. Car, cette fois, la Banque centrale européenne (BCE) s’est mobilisée très vite, en mars, pour stabiliser les marchés, et les plans d’aide européens sont intervenus rapidement. Les opinions favorables à l’UE ont continué à progresser – ou au pire stagné – entre octobre 2019 et octobre 2020, selon le Pew Research Center, un centre de recherche américain (+ 10 points en France, à 61 %, + 2 points en Espagne, à 68 %, stable en Italie, à 60 %).A

Lire aussi Dette publique élevée et problèmes structurels minent la croissance des pays du sud de la zone euro

« On a assez eu de politiques d’austérité après la dernière crise »

Même en Grèce, pays très eurosceptique après l’austérité extrême imposée il y a dix ans, les opinions évoluent. « Cette fois la solidarité européenne s’est exprimée, explique Vaggelis Pittas, le propriétaire du restaurant à Paros. Sans l’Europe, cette nouvelle crise aurait été impossible à surmonter pour un petit pays comme nous. »Dans le cadre du programme de soutien post-Covid européen, baptisé React-EU, la Grèce doit bénéficier de 31,4 milliards d’euros. Grâce à l’intervention de la BCE, le pays peut désormais emprunter à un taux de 0,6 %, permettant de se financer sans difficulté face à l’urgence actuelle.

En Espagne, pays très proeuropéen, Ana confirme ce sentiment positif, avec malgré tout une moue dubitative. « Je ne suis pas déçue par l’Europe, mais je suis triste de voir que la construction européenne s’est arrêtée. Certains pays, en particulier du Nord, se montrent méprisants avec ceux du Sud comme l’Espagne, qui nous voient comme des fainéants. Avec la crise du Covid, on a l’impression qu’il y a du mieux mais j’attends encore de voir si les fonds arriveront et quelles conditions seront imposées en échange… On a assez eu de politiques d’austérité après la dernière crise. »Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Le Monde publie une série en cinq volets pour tenter d’analyser les causes profondes de quarante ans de déclin en Europe, que la crise sanitaire vient illustrer.

Eric Albert(Londres, correspondance), Marie Charrel, Sandrine Morel(Madrid, correspondante) et Marina Rafenberg(Athènes, correspondance)

Pour les jeunes de l’Est, l’Europe incarne l’espoir d’une vie meilleure

Comme à l’Ouest, les jeunes Bulgares, Polonais, Roumains ou encore Slovaques se déclarent en moyenne plus attachés à l’UE que leurs aînés.

Par Marie Charrel et Mirel Bran(Bucarest, correspondant)Publié aujourd’hui à 11h37

Une double vie, dit-elle. L’une à Bucarest, en Roumanie, son pays natal. L’autre à Aarhus, au nord-ouest du Danemark, où elle a suivi un master en anthropologie visuelle. Depuis, Silvia Dogaru, aujourd’hui designer d’événements, se « balade »régulièrement entre les deux villes. « Au Danemark je ne me sens pas comme une étrangère », explique la jeune femme. Loin de l’effrayer, les différences de culture l’ont enrichie : « Chaque pays me donne une identité dont je suis fière. » Une expérience qu’elle doit, dit-elle, « à l’Union européenne et la liberté de circuler ».

Franchir les frontières sans entrave. Pouvoir étudier, travailler et vivre dans le pays de leur choix. Lorsqu’on leur demande ce que le projet européen signifie pour eux, voilà ce que beaucoup de jeunes vivant en Europe centrale ou de l’Est répondent. « Ça, et la tentative de dépasser les différences historiques et culturelles entre les pays membres », ajoute Matěj Mysliveček, 26 ans, tchèque. Dans la région, elles sont nombreuses.

Lire aussi Comment la pandémie de Covid-19 va durablement peser sur l’économie

A 20 ou 25 ans, ils sont trop jeunes pour avoir connu la vie avant la chute de l’Union soviétique, en 1989. Mais leurs parents leur ont raconté. « Les miens ont grandi sous l’ère communiste, ils rêvaient de vivre comme leurs cousins allemands », raconte Igor Pater, polonais, 26 ans. « Lorsque nous sommes entrés dans l’Union européenne (UE), le 1er janvier 2007, mon père m’a dit : “Ce n’est pas seulement le premier jour de l’année, c’est aussi le début d’une vie nouvelle et meilleure qu’il faut célébrer” », se souvient Zlatina Todorova, 25 ans, à Sofia, en Bulgarie. Depuis l’intégration européenne, son pays reçoit plus d’investissements, estime-t-elle. « Mais certains sont déçus des vulnérabilités du capitalisme. »

« L’Europe, c’est bien pour ceux qui peuvent voyager, mais pour ceux qui restent, comme moi, ça change quoi ? », Jakub Palka, 21 ans, agriculteur polonais

Comme à l’Ouest, les jeunes Bulgares, Polonais, Roumains ou Slovaques se déclarent en moyenne plus attachés à l’UE que leurs aînés, et plus optimistes sur son futur, selon les derniers Eurobaromètres de la Commission. Ils se sont malgré tout moins rendus aux urnes qu’eux lors des élections européennes de 2019. « Je ne comprends pas vraiment comment fonctionnent ces institutions, qui fait quoi, c’est très obscur, estime Jakub Palka, 21 ans, agriculteur à l’est de la Pologne. L’Europe, c’est bien pour ceux qui peuvent voyager, mais pour ceux qui restent, comme moi, ça change quoi ? »

Dans les campagnes et villages, Bruxelles paraît bien loin aux jeunes qui n’ont pas fait leurs valises pour les capitales ou l’étranger. Car l’Europe de l’Est souffre d’une vertigineuse fuite des cerveaux. Depuis 1990, plus de 20 millions de personnes ont émigré, soit près de 6 % de la population. En dépit du rattrapage, l’écart de richesse avec l’Ouest reste important. En 2019, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Bulgarie équivalait ainsi à 53 % de celui de la moyenne européenne. Le niveau était de 69 % en Roumanie, 73 % en Pologne et 74 % en Slovaquie.

L’opportunité d’une vie professionnelle plus riche

Pour beaucoup d’étudiants, l’Europe offre l’opportunité d’une vie professionnelle plus riche. Notamment grâce aux programmes tels qu’Erasmus, permettant d’étudier en partie dans un autre pays membre. Sanda Devčić, 25 ans, en a bénéficié. Née à Požega, une petite ville croate proche de la Bosnie-Herzégovine, elle est diplômée en études culturelles et a pu, au cours de son cursus, partir dans plusieurs pays européens. « Ces séjours sont l’occasion d’acquérir plus de compétences et d’augmenter les chances de trouver un emploi ici ou ailleurs », juge la jeune femme, aujourd’hui bénévole au sein du réseau des étudiants Erasmus (ESN). Elle regrette néanmoins que trop peu de jeunes de son pays connaissent ces programmes d’échanges.

« J’ai pu effectuer une partie de mes études en France et décrocher un stage à Bruxelles, raconte Lucie Kunova, née à Prague. Elle aussi a profité d’Erasmus. Cela ne veut pas forcément dire que je vais m’installer dans un autre pays, mais si une bonne opportunité d’emploi se présente, je n’hésiterai pas. »

Rester, partir. Beaucoup témoignent d’une certaine ambivalence à l’égard de l’émigration. « Je voyage, mais l’Europe, c’est chez moi, je n’ai pas besoin de vivre ailleurs, déclare ainsi Adina Huma, Roumaine. Il y a tout à refaire ici. » La jeune femme a créé R-Create, une entreprise œuvrant pour limiter les emballages à usage unique. La Roumanie qu’elle décrit, loin des clichés misérabilistes, se développe grâce aux nouvelles technologies. « L’explosion de start-up changera profondément ce pays. »

Tirer leur pays vers les standards de l’Ouest : c’est aussi ce qu’espèrent nombre de jeunes vivant aux frontières de l’Europe

S’il se réjouit des perspectives que l’UE offre à sa génération, Matěj Mysliveček aimerait qu’elle en fasse plus encore contre le changement climatique.« Par exemple, pour accélérer la transition de nos énergies et de nos industries », souligne-t-il. Igor Pater, lui, regrette que Bruxelles n’ait pas plus de poids pour faire respecter l’Etat de droit ou les droits des minorités fragilisées – comme la communauté LGBT dans son pays, la Pologne. « Mais les choses vont dans le bon sens », veut-il croire.

Tirer leur pays vers les standards de l’Ouest : c’est aussi ce qu’espèrent nombre de jeunes vivant aux frontières de l’Europe. « Celle-ci est un grand frère qui peut aider notre Etat à se développer plus durablement et à s’éloigner des guerres », témoigne Salomé Keshelashvili, 26 ans, née à Tbilissi, en Géorgie. Si son pays n’est pas membre de l’UE, ses jeunes peuvent eux aussi profiter du programme Erasmus, grâce auquel Salomé termine aujourd’hui un master en relations internationales à Bari, en Italie.

Pour Tetyana Fedorchuk, le projet européen incarne surtout la stabilité. Et l’espoir. « J’avais 17 ans lorsque la révolution a commencé ici, en Ukraine », raconte-t-elle. Aujourd’hui, elle en a 24. De cette époque, elle conserve un ruban où les drapeaux ukrainien et européen sont mêlés. L’influence russe est la dernière chose qu’elle souhaite pour son pays, confie-t-elle. Depuis 2017, les Ukrainiens n’ont plus besoin de visa pour entrer en Europe. « Une libération : avant, nous nous sentions pris au piège. Vous n’imaginez pas combien ces visas étaient difficiles à obtenir, même pour quelques jours à l’étranger. »

La liberté de traverser les frontières. Pour Egi Trokthi et Lutjona Lula aussi, elle est précieuse. « Nous en avons un peu plus conscience encore depuis la pandémie : en raison des mesures sanitaires et de la fermeture de l’espace Schengen, on ne peut plus aller comme on le souhaite en Europe, comme autrefois », racontent ces jeunes Albanais. Leur pays est l’un des plus europhiles des Balkans : 85 % des habitants rêvent de rejoindre les 27, selon une enquête de Bruxelles.

Lire aussi Thomas Piketty : « La planète est traversée par de multiples fractures inégalitaires, que la pandémie va encore aggraver »Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Voir plus

Marie Charrel et Mirel Bran(Bucarest, correspondant)

Le rattrapage économique du sud italien n’a pas eu lieu

Promesse permanente de l’unification politique de l’Italie, le rapprochement des régions méridionale et septentrionale semble enterré. Et c’est le pays tout entier qui s’éloigne des Etats d’Europe du Nord.

Par Jérôme Gautheret(Rome, correspondant)Publié aujourd’hui à 11h05, mis à jour à 11h06

Temps de Lecture 3 min.

Le titre est écrit en gros caractères et barre toute la largeur de la page, sur deux lignes. Nous sommes le 13 septembre 1972 et le Corriere della Sera a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses lecteurs. « L’écart entre le Nord et le Sud ne sera comblé qu’en 2020 », assure, sur un ton alarmiste, le grand journal de la bourgeoisie lombarde.

Avec près d’un demi-siècle de recul, et alors que le problème du fossé entre l’Italie septentrionale et le Mezzogiorno semble plus insoluble que jamais, cette prédiction a de quoi faire sourire. Selon l’Institut national de statistique (Istat), en 2019, les régions du nord-ouest de la Péninsule affichaient un PIB de plus de 35 000 euros par habitant. Celles du Sud et des îles (Sardaigne et Sicile), elles, plafonnaient à 18 500, soit environ la moitié.

Lire aussi En Europe du Sud, la pandémie a fauché des économies déjà très fragilisées

Les prévisions du Corriere della Sera sont donc cruellement démenties. Manifestement, le rattrapage n’est pas pour demain. Au-delà de ce constat d’évidence, l’article publié par le quotidien milanais il y a de cela près de cinquante ans témoigne, presque naïvement, d’une certitude : celle d’un inéluctable « rattrapage » du Sud sur les régions les plus riches du pays, qui viendrait couronner le processus d’unification nationale débuté au XIXe siècle et finirait d’arrimer l’Italie au premier rang des puissances économiques européennes.

Régionalisation désastreuse

Cette promesse, qui était au cœur des discours des pères de l’unité italienne et a continué à être régulièrement réaffirmée durant tout le XXe siècle, semble s’être évanouie à la fin du siècle dernier. « A partir du milieu des années 1990, l’Etat a dû s’attaquer à son problème de dette publique considérable, et il a commencé à vivre au jour le jour, en investissant prioritairement sur les régions les plus fortes du pays, là où le bénéfice semblait plus immédiat », explique l’économiste Gianfranco Viesti, spécialiste du problème Nord-Sud italien.

« En 2000, poursuit-il, les investissements dans le Sud et les îles représentaient 24 milliards d’euros par an. En comparaison, la moyenne des années 2017-2019 n’est que de 12 milliards. » Le résultat de ce choix peut se lire en observant une simple carte des réseaux de transport, qui témoigne de la faiblesse des liaisons au sud de Salerne (Campanie). Lire aussi Pour les jeunes de l’Est, l’Europe incarne l’espoir d’une vie meilleure

Mais il est apparu plus clairement encore lors de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, à l’automne, lorsque les structures des régions méridionales du pays, et particulièrement celles de Campanie et de Calabre, se sont trouvées au bord de l’effondrement, alors même que le nombre de malades, rapporté à la population, restait très en dessous de celui des régions septentrionales.

Dans le domaine de la santé, la régionalisation opérée à partir du milieu des années 1990 a eu des effets désastreux pour le Sud et les îles, qui ont eu à la fois à pâtir d’un sous-investissement structurel et d’une gestion politique locale calamiteuse. Chaque année, environ 1 million de méridionaux prennent l’avion ou le train pour se faire soigner en Lombardie, en Emilie-Romagne et en Vénétie. Pour la prise en charge de leurs patients, les régions du Sud paient à celles du Nord plus d’un milliard d’euros par an.

« Concurrents très rudes »

Au-delà de ces décennies d’abandon, les maux dont souffre l’économie du sud du pays sont liés à des choix industriels calamiteux, pris dans les années 1960 et 1970, en plein décollage économique. « Par rapport à il y a cinquante ans, le monde a changé dans un sens très défavorable aux intérêts du Sud, continue l’économiste. Aujourd’hui, l’Europe s’est élargie à l’est, apportant de nombreux concurrents très rudes pour les régions méridionales. En plus, il y a eu l’émergence de l’Asie… Quand elle a été construite, l’aciérie ILVA de Tarente, dans les Pouilles, semblait avoir un grand avenir. Aujourd’hui, elle est dépassée. »

Lire aussi L’euro, une construction encore inachevée

Sur le versant tyrrhénien de la côte, en Calabre, le port flambant neuf de Gioia Tauro pâtit d’un autre type de handicap. Il a été construit à coups de milliards d’euros, mais ne peut fonctionner à plein régime, faute de disposer de quelques kilomètres de voies ferrées qui permettraient d’expédier plus facilement les marchandises vers le Nord. Plombé par l’incurie de ses dirigeants politiques et des infrastructures sous-développées qui plombent la productivité, le Sud décroche donc lentement, mais sûrement.

« Mais attention, ce phénomène ne doit pas masquer que le pays tout entier s’éloigne des standards de l’Europe du Nord », souligne Gianfranco Viesti. « Le PIB par habitant du Piémont, par exemple, était de 131 % de la moyenne européenne en 2000. Aujourd’hui, il est de 103 %. » Selon les statistiques officielles italiennes, l’Italie serait retombée à son niveau de PIB de 1994. Et il sera très difficile de rebondir si un tiers du pays reste à la traîne.Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Jérôme Gautheret(Rome, correspondant)

L’enjeu pour l’Europe, ne pas rater la prochaine révolution numérique

Les leviers pour donner toute sa puissance à la « tech » européenne sont identifiés. Le Vieux Continent s’emploie à les activer pour rattraper son retard.

Par Marie Charrel et Vincent FagotPublié le 11 décembre 2020 à 01h53 – Mis à jour le 11 décembre 2020 à 09h17

Temps de Lecture 6 min.

« Les Américains ont les GAFA [Google, Amazon, Facebook, Apple], les Chinois ont les BATX [Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi] et les Européens ont la RGPD. » L’aveu de faiblesse est signé Emmanuel Macron, dans un entretien diffusé sur le site du fonds Atomico, mardi 8 décembre, à l’occasion de la publication du rapport « L’état de la tech en Europe ». A défaut d’avoir réussi à faire émerger des géants du numérique, le Vieux Continent en est réduit à créer des régulations défensives, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD), pour éviter d’être réduit à une colonie numérique.

Dans l’esprit du président de la République, il s’agit désormais, pour l’Europe, de marcher sur ses deux jambes : se donner tous les outils juridiques pour contrer ces nouveaux maîtres du monde, mais aussi faire le pari de l’émergence de leaders européens capables de rivaliser d’égal à égal avec leurs concurrents chinois et américains.

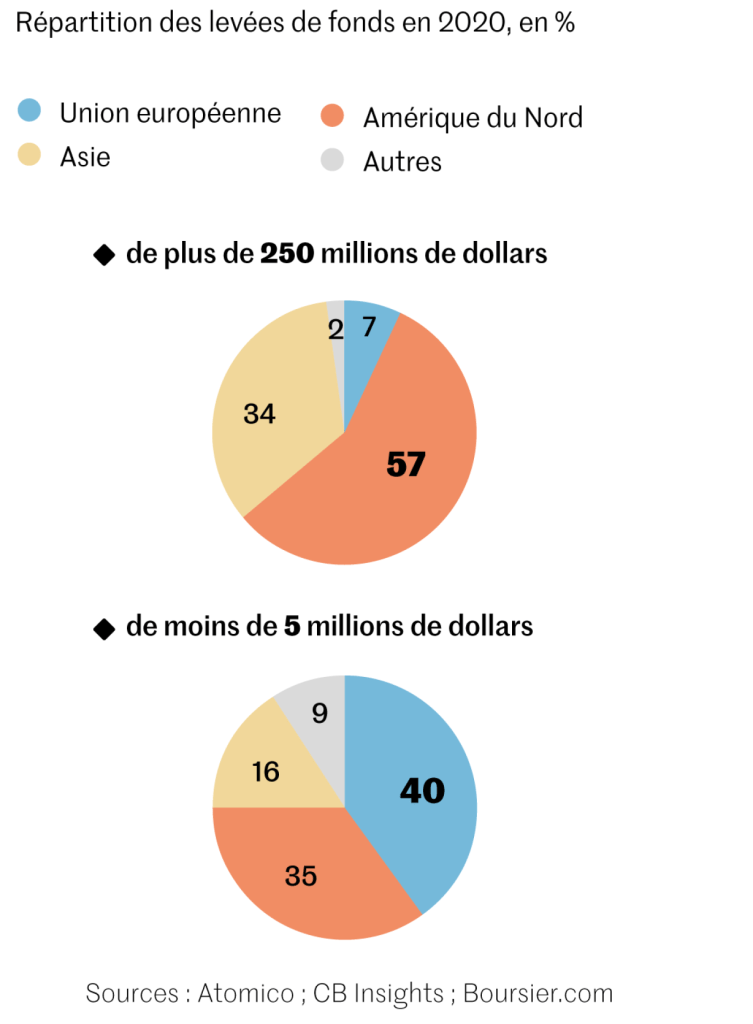

La marche est haute. Un peu plus de 10 % des licornes – ces start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars (826 millions d’euros) – de la planète sont européennes, selon le recensement effectué par le cabinet CB Insights. Autre chiffre symbolique : avec une capitalisation boursière de 2 100 milliards de dollars, Apple pèse à lui seul aussi lourd que l’ensemble des entreprises du CAC 40.

Avec une telle puissance de frappe, la marque à la pomme – comme les autres géants de la tech – a les moyens de racheter toute société qui tenterait de rivaliser avec elle. « On ne pourra pas gagner en essayant de copier Google ou Amazon », affirme Bernard Gainnier, président du cabinet PwC pour la France et le Maghreb.

Un décrochage qui remonte au début des années 2000

Le décrochage de l’Europe dans la bataille du numérique remonte au début des années 2000, quand s’est popularisé Internet. « C’est là qu’on a perdu pied. On n’a pas su suivre », estime M. Gainnier. Les ferments de ce déclin sont plus anciens, explique Paul-François Fournier, directeur exécutif à la banque publique d’investissement Bpifrance, et datent de la formation, autour des années 1950, de la Silicon Valley. En rapprochant les centres de recherche et les entreprises, en créant les conditions du financement de nouvelles sociétés avec le développement du capital-risque, la Californie, bien aidée par les commandes d’Etat, a créé l’environnement qui accouchera des plus grandes entreprises technologiques mondiales. « Au fond, ce sont les Américains qui ont créé les conditions et les règles de cet écosystème du numérique. Cela a mis presque cinquante ans à se matérialiser », tempère M. Fournier.

Un peu plus de 10 % des licornes – ces start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars (826 millions d’euros) – de la planète sont européennes, selon le recensement effectué par le cabinet CB Insights

Juste à temps, en tout cas, pour profiter de l’arrivée d’Internet et de la révolution de l’économie numérique. Avec un avantage, dont la Chine a aussi bénéficié : celui de disposer d’un marché de 350 millions de consommateurs, homogène, notamment au niveau de la langue. Pour la première révolution numérique, qui a surtout vu se développer des services à destination du consommateur, c’est un atout par rapport au Vieux Continent.

s Lire aussi Le CNRS mise sur les start-up, un pari gagnant

Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas su réagir ? En partie parce qu’elle a préféré se concentrer sur ses filières industrielles traditionnelles. Pour Thierry Cruanes et Benoît Dageville, deux chercheurs formés à l’université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris, qui, au tournant des années 2000, ont préféré proposer leurs talents outre-Atlantique, « créer de la technologie, ce n’était pas valorisé en France à l’époque, c’était surtout considéré comme un risque ». Vingt ans plus tard, ils ont signé, cette année, une des plus belles introductions en Bourse aux Etats-Unis avec leur entreprise Snowflake (hébergement de données)… Luc Julia, le père de Siri, l’assistant vocal d’Apple, avait fait le même constat en s’exilant au milieu des années 1990. « Déçu du CNRS », il découvre, en Californie, « qu’un labo, ça pouvait être aussi un business qui pouvait toucher plein de gens », mais aussi « un esprit de collaboration, d’émulation, des gens qui ont envie de faire des choses incroyables ».

« Positions écrasantes » des Américains et des Asiatiques

En quelques années, les pays européens se font distancer par les concurrents asiatiques et américains, qui parviennent à prendre « des positions écrasantes ». « Nous sommes restés sur des modèles traditionnels », constate Bernard Gainnier. L’innovation, à cette époque, se fait en effet encore essentiellement dans les grands groupes. Et pour les start-up qui ont essayé d’émerger, le contexte n’a pas été favorable, comme l’a admis, le 2 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen : « Pendant des années, nos entreprises numériques ont fait face à beaucoup plus d’obstacles que leurs concurrents dans d’autres régions du monde (…) : des lacunes dans l’infrastructure et dans les compétences numériques (…), une capacité d’investissements inférieure (…), la complexité réglementaire et les barrières bureaucratiques lorsqu’on essaie de passer au-delà des frontières nationales. »Article réservé à nos abonnés Lire aussi Cloud européen : l’alliance Gaia-X prend son envol

Un constat complété par Pascal Lamy, l’ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, président du Forum de Paris sur la paix, qui déplore encore aujourd’hui « un problème de rapport au risque, de culture et d’écosystème moins favorable à l’innovation par rapport [aux] grands concurrents ».

Il faut attendre les années 2010 pour voir le Vieux Continent élaborer des politiques publiques pour soutenir ses start-up. C’est l’époque où Fleur Pellerin, ministre déléguée à l’économie numérique de 2012 à 2014, jette les fondations de la French Tech, celle aussi où, en 2014, la Commission européenne lance le plan Horizon 2020, qualifié de « plus grand programme de recherche et d’innovation jamais réalisé par l’Union européenne », et doté de 80 milliards d’euros.

Certains pays prennent de l’avance, à l’image du Royaume-Uni – qui demeure le leader européen du numérique –, dont le voisinage culturel avec les Etats-Unis a facilité l’adoption des usages de la Silicon Valley. Ou des pays nordiques, qui ont rapidement saisi qu’en raison de l’étroitesse de leur marché domestique, ils devaient penser plus grand. Il en naîtra des géants comme le suédois Spotify, aujourd’hui valorisé 62 milliards d’euros.

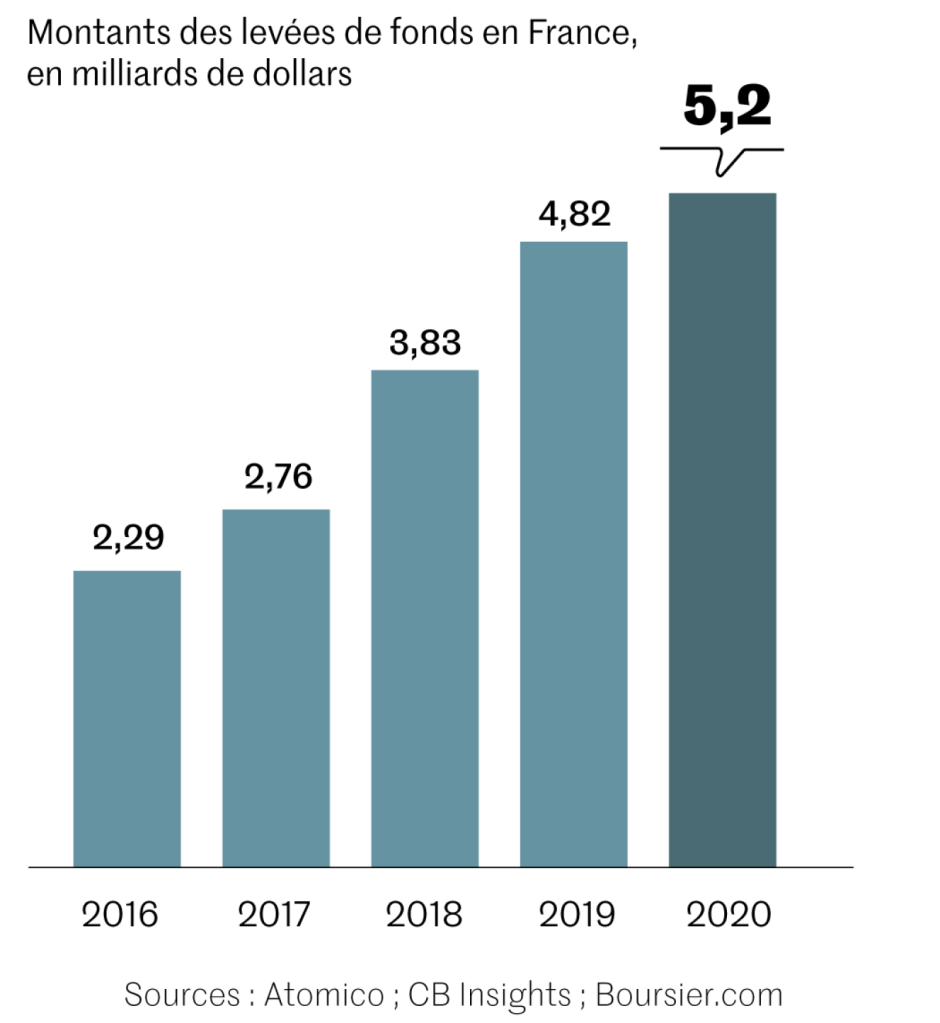

Des chances pour l’Europe

Un exemple rare de succès mondial pour une entreprise numérique européenne, mais que de plus en plus de sociétés du continent semblent en capacité d’imiter. Le rapport sur « L’état de la tech en Europe » révèle que les levées de fonds n’ont jamais été aussi importantes sur le continent, avec un montant de 41 milliards de dollars en 2020, et ce, malgré la crise liée au coronavirus.

Lire aussi Le cloud est devenu le Graal des géants américains du numérique

Les freins pour donner toute sa puissance à la tech européenne sont à peu près identifiés : harmoniser les réglementations en Europe pour créer un vrai marché unique du numérique, créer les conditions d’une compétition équitable avec les acteurs hégémoniques, renforcer les sources de financements – notamment à travers la création d’une place boursière attrayante pour les valeurs technologiques – et se donner les moyens de conserver les meilleurs « talents » en Europe. Les Etats de l’Union s’y emploient.

Surtout, l’Europe mise sur la nouvelle vague de la révolution numérique pour réaffirmer sa puissance. Avec l’émergence de la « deep tech », elle espère prendre l’avantage sur ses rivaux, avec des technologies issues de la recherche fondamentale dans des domaines tels que l’agriculture, la santé ou l’énergie. Une intuition que semble confirmer la trajectoire d’Ynsect, une start-up spécialisée dans les ingrédients protéinés destinés aux animaux, qui a effectué, cette année, en France, une levée de fonds record de 372 millions d’euros.

Paul-François Fournier veut croire aux chances de l’Europe dans cette deuxième manche : « Soit on regarde la photo, soit on regarde le film. Sur la photo, le fait que l’Europe soit en partie passée à côté de la première révolution numérique, c’est assez juste. Mais avec la deep tech, on a du potentiel, et nous sommes bien positionnés sur la ligne de départ. »

Signe que les mentalités ont en tout cas déjà changé, M. Fournier cite l’exemple de« trois fondateurs de 27 ans qui se sont vu proposer 100 millions d’euros pour racheter leur boîte. Ils ont décliné : “Nous, on continue, on veut faire une grosse boîte, on veut faire 1 milliard” ».

Démographie, innovation, industrie, emploi, monnaie unique… La crise liée au Covid-19 met en lumière le décrochage européen

Le Monde publie une série en cinq volets pour tenter d’analyser les causes profondes de quarante ans de déclin en Europe, que la crise sanitaire vient illustrer.

1/5 Le poids de l’Europe dans l’économie mondiale diminue

- Quarante ans d’un lent déclin européen

- En Chine, la page du Covid-19 est d’ores et déjà tournée

- Le modèle américain génère plus de croissance, mais plus d’inégalités

2/5 L’aventure de la monnaie unique

3/5 L’Europe du Sud, la plus touchée par la crise

- En Europe du Sud, la pandémie a fauché des économies déjà très fragilisées

- Pour les jeunes de l’Est, l’Europe incarne l’espoir d’une vie meilleure

- Le rattrapage économique du sud italien n’a pas eu lieu

4/5 Les retards de l’Europe dans le numérique

Voir plus

Un avis sur « Déclin économique de l’Europe pouvant s’accentuer avec la crise sanitaire (Dossier « Le Monde ») »