Urgence climatique : « L’Etat est un archipel de compromis »

Le sociologue Antoine Vauchez analyse, dans un entretien au « Monde », les mécanismes qui entravent la mise en œuvre des politiques environnementales.

Propos recueillis par Antoine Reverchon Publié le 11 septembre 2020 à 14h14 – Mis à jour le 11 septembre 2020 à 16h21

Entretien. Antoine Vauchez, directeur de recherche CNRS au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-université Paris-I-Sorbonne-EHESS) est sociologue, spécialiste des « élites » administratives et politiques en France et dans l’Union européenne. Il a écrit, avec Pierre France, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage (Presses de Sciences Po, 2017).

Comment expliquez-vous que la France ait tant de mal à « mettre en musique » l’action publique autour d’une véritable politique environnementale ?

La politique environnementale a trois caractéristiques essentielles : elle est extrêmement sectorielle dans les faits, même si elle revendique – à raison – la nécessité d’être transversale ; elle se construit essentiellement autour d’agences indépendantes, qui ont le rôle, forcément ambigu, d’être à la fois chargées de protéger le public et d’organiser les marchés ; l’initiative politique vient en fait, bien souvent, de l’échelon européen. Elle est donc complexe, morcelée et donne assez peu de prises, en réalité, pour piloter une politique écologique nationale.

Lire aussi *** Plan de relance : comment se répartissent les 30 milliards pour la transition écologique

La politique environnementale doit trouver sa place dans une série de politiques classiques – transports, énergie, agriculture, industrie, télécoms, etc. –, qui sont mises en œuvre par des bureaucraties sectorielles ayant chacune leur propre histoire, leurs interlocuteurs (les syndicats agricoles, les industriels, les grands opérateurs nationaux, etc.). La décision de permettre l’usage des néonicotinoïdes aux betteraviers est typique de ce fonctionnement. Une politique environnementale « transversale » exigerait une très forte coordination à la fois politique et administrative, ce qui supposerait la création d’institutions interministérielles. Il y a eu des tentatives en ce sens, avec la création d’un vaste ministère de l’environnement et du développement durable, dont le titulaire avait été promu au rang de ministre d’Etat. Mais la prise du champ du politique sur le champ de l’action publique reste faible…

La volonté politique se heurterait donc à « l’Etat profond » ?

Je ne crois pas à cette héroïsation du politique, qui lutterait contre des administrations rétives. Tout d’abord parce que le personnel politique, Emmanuel Macron en tête, et les cabinets ministériels sont directement issus de la haute fonction publique. L’action politique est toujours coproduite avec les hauts fonctionnaires, notamment les grands corps. Ensuite, contrairement à l’image de toute-puissance qu’il aime à se donner, l’Etat n’agit jamais seul. Il a des relais, des interlocuteurs, avec lesquels il négocie et à travers lesquels il met en œuvre l’action publique ; il « choisit » avec quelle société civile il veut prioritairement interagir. L’Etat est un archipel de compromis.

Lire la chronique * *: « Transition écologique : le choc des réalismes »

Comment fonctionne cet archipel, dans le domaine environnemental ?

Les politiques environnementales s’appuient sur des mécanismes de régulation technique plus que sur des lois et des contraintes juridiques a priori. Elles sont souvent décidées à l’échelle européenne – par exemple la directive Reach sur l’industrie chimique – et déclenchent une longue chaîne de production de normes très concrètes, très techniques, visant la « mise en conformité » (compliance, en anglais) plutôt que l’interdiction. Le problème est qu’une grande partie de l’effectivité de ces normes est coproduite, à l’échelon national ou européen, par des agences de régulation indépendantes qui négocient, de façon généralement opaque, une panoplie de seuils, de niveaux, d’indicateurs, avec les stakeholders (« les parties prenantes »), c’est-à-dire les intérêts privés en présence. Cette technicité extrême et ce mode de décision génèrent des trous, des ambiguïtés, des incertitudes tout au long de la chaîne normative, lesquels déterminent in fine l’efficacité réelle de l’action politique. Il n’y a pas d’Etat régulateur, il y a un état de la régulation, évidemment perfectible.

Lire aussi * « Trop tard », « trop vite »… La transition écologique ou la divergence des temps

Comment ?

Certes, l’action politique peut construire un horizon normatif volontariste. L’objectif de « transition écologique » incite bel et bien les grands corps à inscrire leur action dans cet objectif. Mais il manque le droit, qui ne joue pas aujourd’hui tout son rôle d’intégrateur de l’action publique. Il y a bien des mouvements en ce sens, avec la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la protection de l’environnement comme principe opposable à la liberté d’entreprendre, ou encore le constat récent par le Conseil d’Etat de la « carence de l’Etat » en matière de qualité de l’air. Ce sont des décisions juridiques opposables à l’action (ou à l’inaction) de l’administration. Il y a eu aussi la création d’institutions nouvelles, comme la Convention citoyenne – mais elles suscitent dans l’administration un mécanisme de mise à distance : prend-on toute la liste des propositions ou une partie ? Au titre de décisions ou d’orientations ?

Lire aussi Convention citoyenne pour le climat : le gouvernement annonce des premières mesures

La réforme ne viendra pas simplement de l’intérieur. Il faut qu’apparaissent de nouveaux systèmes d’alliances, des coalitions larges entre citoyens, justiciables et stakeholders, pour créer l’effet d’entraînement nécessaire. Mais il restera à l’Etat la tâche de construire, au sein de l’administration, les ressources et les institutions qui s’ouvriront à ces nouveaux partenaires, même critiques, et créer ainsi une nouvelle chaîne de régulation.

Mais une telle stratégie entrerait en collision avec le « macronisme », dont le programme – d’autant plus en période de crise économique – reste marqué par « la libération des énergies », la simplification administrative, l’association des entreprises aux choix d’action publique. L’écologie ne s’est arrimée qu’après coup à ce programme. Le projet de loi sur l’accélération et la simplification de l’action publique (dite loi ASAP), toujours en discussion au Parlement, le montre bien : il affaiblit les procédures d’enquête publique, le rôle des associations environnementales et des juges. De façon emblématique, le programme de rénovation thermique des logements, à visée écologique, va être piloté conjointement par l’Etat et les grands industriels du secteur. La logique reste celle de la régulation plutôt que de la contrainte juridique (la « smart écologie », selon la commission Attali), qui, au nom du rejet de « l’écologie punitive », risque d’aller à l’encontre de l’écologie participative. L’administration continue de percevoir les associations et les juges comme des risques à gérer, et non comme des constructeurs de l’action publique.

Qu’en est-il des scientifiques, conviés par les politiques comme interlocuteurs quasi uniques à l’occasion de la pandémie ?

On demande en effet aux scientifiques, sur la santé comme sur les questions d’environnement, de participer à la chaîne de régulation, par exemple en fixant des seuils, des standards et des normes. Ils sont ainsi enrôlés dans la bataille réglementaire, d’où les conflits d’intérêts qui ne manquent pas d’apparaître.

La question se pose aussi sur les données sur lesquelles s’appuie le régulateur, supposément, elles aussi, parées de l’exactitude et de la neutralité. Mais qui produit les données ? Qui en dispose et selon quelles modalités ? Il est de plus en plus difficile d’affirmer aujourd’hui que la science puisse donner son verdict dans le débat public. La position des scientifiques qui agissent aujourd’hui souvent en corégulateurs doit elle aussi être interrogée.

Urgence climatique : « L’écologie ne fait toujours pas partie du logiciel de la haute administration »

TRIBUNE

Collectif

Experts de l’action publique, trois membres du collectif de hauts fonctionnaires Lierre analysent, dans une tribune au « Monde », les réticences de l’administration à prendre des décisions conformes aux nécessités environnementales.

Publié le 11 septembre 2020 à 14h14 – Mis à jour le 13 septembre 2020 à 07h06 Temps de Lecture 3 min.

Tribune. L’Etat peine à se mettre au diapason de l’urgence climatique. Pire, des blocages et des résistances persistent au sein de son administration. Si les manifestations concrètes de la crise écologique et des attentes citoyennes commencent à faire bouger des lignes, la prise de conscience et l’adaptation sont trop lentes dans la haute administration. Plusieurs freins peuvent expliquer le décalage entre la réalité de la situation et des réponses pour y faire face.

Lire aussi*** Plan de relance : comment se répartissent les 30 milliards pour la transition écologique

Le premier de ces freins est sans doute culturel, il trouve son origine dans la formation initiale et continue des responsables de l’administration. Les enjeux écologiques et les sciences du vivant sont quasiment absents des cursus des formations qui conduisent à ces fonctions, et le prisme économique prédomine. Ainsi, des profils de techniciens continuent à imposer une approche gestionnaire et budgétaire des dossiers. Leurs voix, notamment à Bercy, pèsent le plus dans les arbitrages interministériels.

L’écologie ne fait toujours pas partie du logiciel de la haute administration. Jusqu’à très récemment, elle était perçue comme une menace ou comme une douce utopie, aujourd’hui elle peut être un supplément d’âme ou une figure imposée qu’il faut exécuter, sans conviction.

L’action de l’administration d’Etat se trouve également entravée par ses contraintes internes. Le fonctionnement de l’Etat est trop souvent cloisonné et l’écologie, par définition systémique, n’y trouve pas sa place. Il manque une impulsion transversale.Article réservé à nos abonnés

Lire aussi** « Trop tard », « trop vite »… La transition écologique ou la divergence des temps

De la même manière, les ministères sont encore souvent prisonniers des porteurs d’intérêts privés auxquels leur action est exclusivement dédiée : l’agriculture parle aux syndicats agricoles conventionnels, dans une logique historique de cogestion ; le logement aux acteurs de la construction ; les transports sont dominés par le poids du secteur automobile et l’économie comme l’énergie par le nucléaire et le modèle centralisé de société qu’il suppose… Au final, les sujets environnementaux sont relégués très loin du rang des priorités.

Nécessité d’innover

Par ailleurs, la trop faible place des garanties environnementales dans le code des marchés publics et l’annualité des objectifs budgétaires empêchent de porter des politiques publiques sur le long terme.

Enfin, un des derniers freins réside dans le cloisonnement quasi hermétique avec les collectivités territoriales. Il existe peu de liens directs entre l’administration des ministères, les grands corps d’Etat et l’administration des collectivités. Cette absence de culture commune et d’échanges structurés est un handicap pour comprendre les besoins des territoires et accompagner les transformations nécessaires.

Lire la chronique* : « Transition écologique : le choc des réalismes »

La haute administration se trouve désormais devant un impératif de transformation et de renouvellement. Cette transformation implique une impulsion politique forte. Des objectifs ambitieux doivent être fixés à tous les ministères et à leurs directions. Les entités publiques ont l’opportunité d’être exemplaires en matière sociale et environnementale. Elles peuvent adopter des organisations et des modes de fonctionnement plus sobres dans leurs consommations matérielles, plus démocratiques et respectueuses du bien-être de leurs agents.

Relever le défi écologique implique aussi d’innover et de développer de nouvelles méthodes qui favorisent le dialogue social, la participation des professionnels et des citoyens. La période de confinement a fait réémerger des réseaux de solidarité entre habitants autour des enjeux du quotidien – se nourrir, se déplacer, prendre soin des plus vulnérables. Les structures publiques doivent pouvoir tester des modes de fonctionnement qui ne soient plus exclusivement hiérarchiques et descendants. Des espaces de réflexion doivent s’offrir aux agents publics pour faire changer les pratiques de leurs organisations.

Jacques Archimbaud est vice-président de la Commission nationale du débat public. Il a été membre des cabinets des ministres de l’environnement et du logement. François Langlois est haut fonctionnaire d’Etat (Cour des comptes, sous-préfet) et en collectivités territoriales (directeur général des services de la Région PACA puis de la Ville de Grenoble). Dominique Méda est haut fonctionnaire et professeure d’université. Tous sont membres du comité d’orientation du Lierre, un réseau qui regroupe plusieurs centaines de hauts fonctionnaires, responsables et experts de l’action publique, de sensibilité écologiste.

Urgence climatique : « Soumettre le budget de l’Etat à une évaluation environnementale constitue potentiellement une avancée significative »

TRIBUNE

Cécile Blatrix

Politiste

La politiste Cécile Blatrix détaille, dans une tribune au « Monde », les avancées et les insuffisances du nouvel outil d’aide à la décision en faveur de la transition écologique, qui sera utilisé par les députés lors de la discussion du projet de loi de finances.

Publié le 11 septembre 2020 à 14h13 Temps de Lecture 4 min.

Tribune. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 sera examiné à partir du 12 octobre par l’Assemblée nationale. La discussion devrait s’appuyer cette année sur un nouvel outil d’aide à la décision en faveur de la transition écologique : le « budget vert ». Une annexe informative (un « jaune budgétaire », dans le jargon) sera publiée après le PLF, début octobre. Intitulé « Rapport sur l’impact environnemental du budget », ce « jaune » est supposé offrir aux députés une vision claire des recettes et dépenses ayant un impact environnemental. Les parlementaires avaient déjà pu consulter un « jaune » sur le « Financement de la transition écologique » lors de l’examen du PLF 2020.

Les instruments de pilotage budgétaire sont en effet des outils centraux pour garantir une meilleure connaissance des moyens que l’on consacre, pour quels objectifs et avec quelle efficacité, aux enjeux écologiques : érosion de la biodiversité, urgence climatique, préservation des ressources… Cette connaissance, indispensable pour mettre en place des politiques environnementales, a longtemps fait défaut. La faiblesse des moyens financiers et humains alloués par l’Etat aux enjeux écologiques se double ainsi d’une difficulté à mesurer l’effort financier en matière d’environnement, à la fois en volume et en tendances. Pour ce faire, on ne saurait se limiter à l’analyse du seul budget du ministère de l’environnement : c’est bien l’ensemble du budget de l’Etat qui doit être décrypté

Lire aussi*** Plan de relance : comment se répartissent les 30 milliards pour la transition écologique

La démarche de « budgétisation environnementale » constitue donc, potentiellement, une avancée significative, puisqu’il s’agit d’évaluer les impacts sur l’environnement de l’ensemble du budget de l’Etat. Il s’agit en quelque sorte d’une étude d’impact sur l’environnement, appliquée non pas à un projet d’aménagement ou à un document d’urbanisme (comme cela est obligatoire en France depuis 1976), mais au budget de l’Etat lui-même.

Cette démarche est d’autant plus importante qu’un des principes de l’évaluation environnementale est non seulement d’éclairer les décisions, mais aussi de permettre la participation du public à leur élaboration, suivant l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle.

Débat méthodologique

L’idée de soumettre le budget de l’Etat à une évaluation environnementale ne date pas d’hier. En 2016, un rapport de la Cour des comptes consacré à l’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable pointait les limites de l’effort public et le poids prédominant des dépenses défavorables à l’environnement. La démarche actuelle s’inscrit dans le cadre de l’initiative internationale lancée en septembre 2017 sous l’égide de l’OCDE, au sein de laquelle la France s’est engagée lors du One Planet Summit de décembre 2017. Le Paris Collaborative on Green Budgeting vise à évaluer la compatibilité des budgets nationaux avec les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre de l’accord de Paris. Un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), publié en septembre 2019, a proposé de caractériser l’impact environnemental (favorable/neutre/défavorable) des dépenses budgétaires et fiscales. Le « jaune » annexé au PLF 2021 par le gouvernement a été rédigé selon cette méthodologie.

Lire aussi « Mettons l’environnement au cœur de la reprise économique »

Il s’agit donc d’un pas important, mais l’exercice a ses limites.

Tout d’abord, la méthodologie adoptée continue à faire débat : comment rendre lisible par le plus grand nombre un document inévitablement complexe ? Comment sont prises en compte les niches fiscales et les dépenses néfastes pour l’environnement et la biodiversité ? Comment traiter les technologies controversées (biocarburants, nucléaire, etc.) ? Et ne faut-il pas systématiquement associer à la mesure de l’impact environnemental d’une décision une analyse de ses éventuels effets sociaux sur les différents secteurs de la société ?

Par ailleurs, la démarche n’a de sens que si elle permet d’orienter les décisions en faveur d’une transition écologique et sociale. Or l’expérience précédente de l’OCDE en la matière, qui concernait le gender budgeting (« budgétisation sexo-spécifique »), montre que l’évaluation des impacts d’un budget au regard d’un enjeu n’est pas suffisante en soi pour faire évoluer les pratiques et les choix stratégiques. Lors de la présentation du rapport IGF-CGEDD, les associations environnementales, notamment le Réseau action climat, avaient insisté sur la nécessité de ne pas s’arrêter à l’évaluation des impacts sur l’environnement. Elles avaient demandé que soit défini un calendrier pluriannuel visant à mettre en cohérence le budget de l’Etat français avec ses engagements internationaux (en particulier l’objectif de neutralité carbone en 2050) en s’acheminant vers la suppression progressive des quelque 25 milliards d’euros de dépenses évaluées comme défavorables à l’environnement.

Choix de société

En outre, si la démarche de budgétisation environnementale est susceptible d’éclairer les décisions, la question des arbitrages reste posée. Or c’est bien d’un choix de société qu’il est question : un gouvernement doit-il renoncer à une mesure « bonne » pour le PIB, l’emploi et les recettes de l’Etat, au motif qu’elle dégrade l’environnement ? A quelles conditions ? Avec quelle répartition des coûts entre les différentes catégories sociales ?

Lire aussi**** Huit pistes pour une relance verte des économies après le coronavirus

Enfin, comment construire la légitimité démocratique de ce type de décision ? Pour que les arbitrages soient à la hauteur des enjeux écologiques tout en suscitant l’adhésion des citoyens, un débat large et ouvert doit être mené dès à présent, en vue de la discussion budgétaire qui débutera en octobre à l’Assemblée nationale, afin de clarifier le mandat donné à nos gouvernants. La mobilisation des parlementaires, mais aussi de tous et toutes, est nécessaire et urgente pour que les décisions d’aujourd’hui soient prises sur cette base, seule à même de construire la légitimité des orientations adoptées.

L’évaluation de l’impact environnemental du budget de l’Etat ne pourra constituer un outil de transformation efficace que si elle s’inscrit dans une dynamique globale de recomposition des manières de penser et de faire l’action publique.

Cécile Blatrix est professeure de science politique à AgroParisTech (UMR Printemps, université Paris-Saclay)

*« Transition écologique : le choc des réalismes »

CHRONIQUE

Pierre-Yves GomezProfesseur à l’EM Lyon

La transition énergétique est souvent présentée comme une opposition entre entrepreneurs et écologistes. Or, la question est plutôt de savoir si cette transition peut constituer une source de prospérité économique future, explique, dans sa chronique, le professeur Pierre-Yves Gomez.

Publié le 06 mai 2020 à 06h15 Temps de Lecture 2 min.

Gouvernance. Dans l’incertitude actuelle sur la violence de la récession économique, faut-il retarder ou accélérer la transition écologique ? Une lettre de Geoffroy Roux de Bézieux à la ministre de la transition écologique, Elisabeth Borne, a lancé le débat. Le président du Medef demandait un moratoire de six mois pour l’application de la loi du 10 février 2020 visant à lutter contre le gaspillage et à développer l’économie circulaire, et de la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte.

Selon ses arguments, la chute du PIB pourrait dépasser 3 % en 2020, ce qui condamnerait nombre d’entreprises à la faillite et détruirait au moins 500 000 emplois. Pour M. Roux de Bézieux, les conditions ne sont pas remplies pour appliquer ces lois, en particulier dans certaines industries, comme l’automobile.

Quand les entreprises doivent lutter pour relancer leurs activités et parfois leurs marchés, il ne serait pas sage de les accabler de contraintes environnementales supplémentaires. Quand elles retrouveront leurs marges, elles pourront répondre aux normes d’une « croissance verte » : tel est l’avis du Medef, qui, comme tel, est respectable et discutable.

Source de prospérité économique future ?

La transition énergétique a souvent été présentée, ces dernières années, comme une opposition entre réalistes et idéalistes ou entrepreneurs contre écologistes. Or cette division crée un faux débat car la question n’est pas d’opposer les contraintes économiques aux contraintes environnementales, mais de savoir si la transition énergétique et écologique peut constituer ou non une source de prospérité économique future.

Le clivage véritable se situe donc plutôt entre ceux qui croient que cette transition est un relais de prospérité, même si la prospérité passe par une adaptation des entreprises et parfois des faillites ; et ceux qui n’y croient pas et considèrent qu’il faut revenir à l’économie « comme avant », pour pouvoir répondre aux exigences environnementales dans un second temps. Dans les deux cas, il s’agit d’affronter des réalités difficiles.

Lire aussi « Il n’y a pas de transition énergétique »

Pour les partisans de la croissance verte, il n’est plus possible d’espérer financer la transition grâce à la prospérité économique globale. En période de récession, on devra compter seulement sur la création de richesses nouvelles permise par l’économie verte, quitte à accepter que la transition conduise, momentanément, à de la casse sociale.

Trancher et assumer

Selon le fameux concept de « destruction créatrice », l’émergence d’une économie nouvelle passe par la destruction d’une partie des infrastructures et des emplois de l’ancienne. La crise donne l’occasion d’accélérer la transition dont les effets sociaux à court terme pourront être mis sur le compte de la récession générale.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Après le coronavirus : « Mêler argent public et fonds privés pour financer des projets de long terme »

Pour les partisans du retour à l’économie « comme avant », tel le Medef, retarder les effets des contraintes écologiques aidera toutes les entreprises – y compris, il est vrai, les « canards boiteux », c’est-à-dire celles qui ne pourront pas répondre, à terme, aux exigences « vertes » des marchés et de la production. Faisant fi de l’argument libéral contre l’interventionnisme, les dépenses publiques financeront donc des entreprises à l’avenir incertain, au lieu d’accélérer l’assainissement de l’appareil productif. Mais c’est le prix à payer pour éviter faillites et casse sociale.

Les deux options sont défendues par des entrepreneurs, des économistes et des militants « réalistes ». Désormais, l’urgence de la situation oblige à trancher entre elles et à assumer leurs conséquences de manière inédite.

**« Trop tard », « trop vite »… La transition écologique ou la divergence des temps

L’opinion publique ne peut que constater une alternance de pas en avant, bientôt suivis de pas en arrière. Au point de brouiller le message gouvernemental sur l’urgence climatique et sa volonté affichée d’y faire face, analyse notre journaliste Rémi Barroux.

Par Rémi Barroux Publié le 06 janvier 2020 à 06h00 – Mis à jour le 07 janvier 2020 à 10h36

Analyse. Engager la transition écologique, décider de mesures – au niveau parlementaire ou réglementaire – et d’un calendrier pour leur mise en œuvre, c’est prendre, de façon quasi certaine, le risque de décevoir autant les partisans de politiques environnementales ambitieuses que ceux qui craignent qu’elles ne bousculent trop rudement un modèle économique solidement installé. « Trop tard et manquant d’ambitions » pour les premiers, « trop vite et inapplicables en l’état », pour les autres.

L’examen, en attendant le vote définitif de la loi à l’Assemblée nationale (probablement d’ici à la fin du mois de janvier), du projet de loi « antigaspillage pour une économie circulaire » a fourni un nouvel exemple de cette divergence des temps. Après plusieurs dizaines d’heures de débat – et des discussions toutes aussi vives au Sénat, préalablement – et un vote des députés le 19 décembre 2019,Brune Poirson, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, se félicitait sur Twitter de l’interdiction des plastiques à usage unique d’ici à 2040 pour la France – « un signal très fort et concret que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde ».Article réservé à nos abonnés Lire aussi Une exemption fiscale relance le débat sur l’huile de palme

Aussitôt, les partisans d’un calendrier plus contraignant ironisaient. Députés de l’opposition, La France insoumise, écologistes bien sûr, mais aussi les ONG regrettaient un manque d’ambition. « Après le passage à l’Assemblée, force est de constater que le compte n’y est pas. Nous ne comprenons pas cette absence de mobilisation du gouvernement et des députés sur ce sujet fondamental alors que l’urgence et l’ampleur de la crise de la pollution plastique sont plus visibles chaque jour ! », réagissait alors le WWF.

L’histoire du « vert » à moitié plein ou à moitié vide

Et pour Delphine Batho, ancienne ministre socialiste de l’écologie et actuelle députée (non inscrite) des Deux-Sèvres, la décision d’interdiction à l’horizon 2040 est non seulement beaucoup trop tardive, mais surtout non contraignante. « On continue de se fixer des “objectifs” lointains, sans décision de mise en application normative. En poitevin, on appelle ça des “pousse plus loin” », confie-t-elle au Monde.

L’histoire du « vert » à moitié plein ou à moitié vide se répète. Quand les industriels de l’emballage plastique critiquent, avec les mots de la présidente de leur association professionnelle Elipso, Françoise Andres, cette « interdiction irréaliste » des plastiques à usage unique – « un tel bouleversement ne peut être pris à la va-vite, sans études d’impact environnemental ni économique », s’insurgeait-elle –, cela fait écho aux protestations véhémentes de la FNSEA, principal syndicat agricole, contre l’interdiction du glyphosate en 2021, l’herbicide chimique commercialisé en particulier par Monsanto. Celle-ci, qui n’a pas été inscrite dans la loi agriculture et alimentation, serait finalement trop compliquée à appliquer pleinement.

Le 24 janvier, lors d’un débat citoyen à Bourg-de-Péage (Drôme), le chef de l’Etat, qui avait fait de cette interdiction un fleuron de sa politique environnementale, avait souligné la difficulté à atteindre l’objectif. « Je sais qu’il y en a qui voudraient qu’on interdise tout du jour au lendemain. Je vous dis : un, pas faisable et ça tuera notre agriculture. Et même en trois ans, on ne fera pas 100 %, on n’y arrivera pas », déclarait alors Emmanuel Macron, à la plus grande satisfaction de la FNSEA.

Les atermoiements devraient coûter cher

Pour cette mesure donc, comme pour d’autres (fin de l’exploitation des énergies fossiles en 2040 mais à quelques exceptions près, recul sur l’objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire en 2025…), l’opinion ne peut que constater des pas en avant, suivis bientôt de pas en arrière. Au point de brouiller le message sur l’urgence climatique et la volonté gouvernementale, au moins affichée, d’y faire face. Même ces pas en avant ont été jugés trop « petits » par Nicolas Hulot, qui a finalement démissionné, après quinze mois de service, de son poste de ministre de la transition écologique et solidaire le 28 août 2018.

« Le rythme nécessaire pour remplir les objectifs compatibles avec la limitation du réchauffement à 1,5 °C [préconisé par le GIEC] est de réduire de 5 % à 7 % par an nos émissions de gaz à effet de serre. Avec le retard pris par tous les gouvernements, des objectifs à 2040 ne suffisent pas. Il faut trouver le rythme sur les cinq prochaines années. Et on se retrouve à devoir faire une transition en catastrophe, qui ne peut plus être douce », estime Matthieu Orphelin, compagnon de route de Nicolas Hulot, et député (non inscrit) du Maine-et-Loire, qui préconise la « cohérence temporelle ».

« L’urgence écologique, cela peut être très angoissant »

Et les atermoiements face à l’urgence devraient coûter cher. « Plus le retard est important et plus il faut agir vite et donc en assumer les conséquences écologiques et sociales, comme mettre en place une sécurité sociale écologique pour assurer la solidarité », insiste Dephine Batho. Plus de moyens et plus d’accompagnement financiers sont nécessaires, plaident les militants de la transition écologique.

« L’urgence écologique, cela peut être très angoissant. Il faut être conscient des fragilités que vous pouvez créer avec certaines mesures et accompagner ces transitions nécessaires. Car ce n’est pas un sujet pour dans quinze ans mais pour maintenant », avance, de son côté, Elisabeth Borne, en rappelant que cette transition doit être au cœur du « temps 2 » du quinquennat.Lire aussi Rennes interdit les chauffages en terrasse des bars au nom de l’urgence climatique

En présentant ses vœux à la France le 31 décembre au soir, Emmanuel Macron a insisté sur le « nouveau modèle écologique [à] déployer ». Et promu l’ouvrage des 150 citoyens de la Convention qui préparent des mesures pour mettre en œuvre cette transition – fin des travaux annoncée pour début avril. Il sera alors temps de voir quel sort leur sera réservé et, surtout, quel calendrier de leur éventuelle mise en œuvre sera établi.

***Plan de relance : comment se répartissent les 30 milliards pour la transition écologique

En matière environnementale, le plan de relance, que le gouvernement présente aujourd’hui, cible la rénovation thermique, les transports, l’énergie et la décarbonation de l’industrie.

Par Audrey Garric et Rémi Barroux Publié le 03 septembre 2020 à 06h59 – Mis à jour le 03 septembre 2020 à 15h28

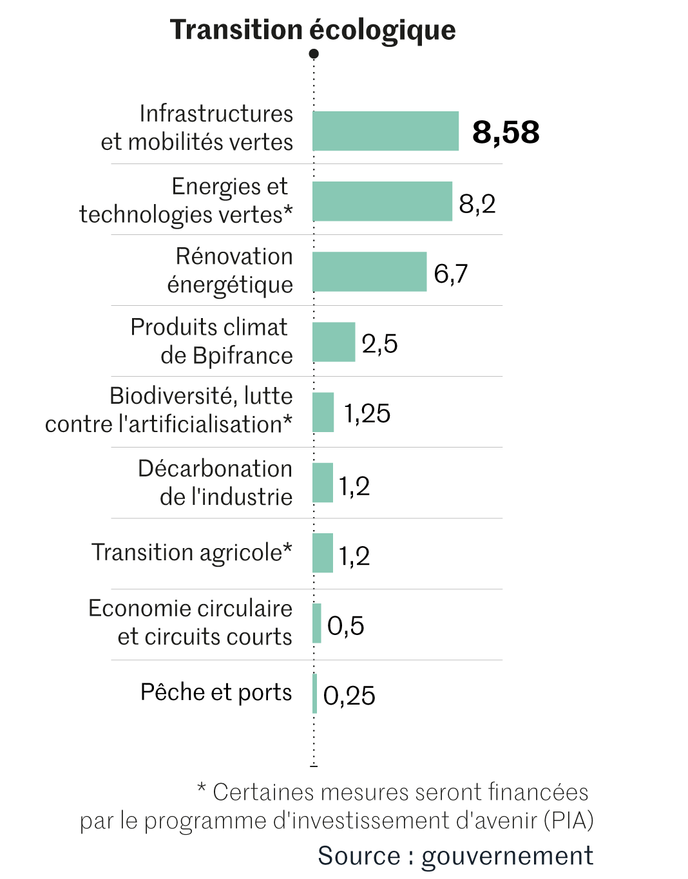

Un tiers environ du plan de relance économique présenté jeudi 3 septembre sera consacré à la transition écologique, ou encore au « verdissement de l’économie », selon les mots du gouvernement, soit une trentaine des 100 milliards d’euros annoncés sur la période 2020-2022. Ces 30 % consacrés à cette « accélération sans précédent » de la transformation écologique correspondent, de fait, aux 30 % qui doivent être attribués à la lutte contre le réchauffement climatique, selon les critères du plan de relance européen présenté en juillet.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Avec son plan de 100 milliards, le gouvernement compte redresser l’économie d’ici à 2022

La volonté affichée est de « couvrir tous les champs d’activité les plus émetteurs de gaz à effet de serre » et de rendre ce plan cohérent avec les objectifs climatiques de l’accord de Paris de décembre 2015.

Sans surprise, les plus grosses sommes seront investies dans les transports (11 milliards d’euros), l’énergie (9 milliards) et la rénovation énergétique des bâtiments (7 milliards). A cela, il faut ajouter les mesures dévolues à l’agriculture et à l’alimentation (1,2 milliard d’euros, notamment pour la transition agroécologique, le bien-être animal et le développement des circuits courts), ou encore 250 millions pour la mer (verdissement des ports, aquaculture, pêche…).

« Véhicules propres »

Si leur affectation n’est pas encore très détaillée, les principales cibles sont connues. Pour le volet transports – intitulé « infrastructures et mobilités vertes » –, le grand gagnant est le rail, avec 4,7 milliards d’euros qui iront au fret ferroviaire, aux petites lignes, aux trains de nuit, à l’aide pour la rénovation du réseau, etc.

Les « mobilités du quotidien » emportent 1,2 milliard d’euros, dont une partie servira à accroître l’usage du vélo (pistes cyclables, plan entretien), le reste profitant au développement des transports en commun. La voiture n’est pas oubliée, avec 1,9 milliard d’euros pour les aides à la conversion vers des « véhicules propres » et le système de bonus-malus, sans oublier le parc de l’Etat (180 millions).

Le plan de relance va consacrer une somme importante à la rénovation énergétique, que ce soit celle des bâtiments publics (gendarmerie et police, palais de justice, préfectures, écoles, universités…), avec 4 milliards d’euros, ou celle des bâtiments privés (2 milliards), avec l’extension du dispositif MaPrimeRénov à tous les Français à partir du 1er janvier 2021, notamment aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés, ce que réclamaient les associations.

Sur l’énergie, 2 milliards d’euros vont financer la filière hydrogène (et 7 milliards annoncés jusqu’en 2030). Enfin, 1,2 milliard d’euros ira à la décarbonation de l’industrie et 500 millions seront destinés à l’économie circulaire (recyclage, déchets).Article réservé à nos abonnés Lire aussi La France prête à relever le pari risqué de l’hydrogène

L’annonce de ces 30 milliards d’euros d’investissements fléchés vers des objectifs écologiques et climatiques ne déplaît pas, bien sûr, aux organisations environnementales. Même si, ainsi que le fait remarquer Anne Bringault, responsable transition énergétique du Réseau Action Climat, « [le ministre de l’économie] Bruno Le Maire avait déclaré, le 27 juillet, devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, que le plan de relance dans son ensemble serait un plan de relance vert, ce qui n’est pas le cas ».

Ces 30 milliards ne suffiront pas à eux seuls à assurer la transition écologique de l’économie, estiment les écologistes. « Ils ne sont que le premier pas, nécessaire, mais ils ne doivent pas être exceptionnels, il faudra investir cette somme pendant dix ans. Surtout, il faudra évaluer l’incidence sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre », insiste le député de Maine-et-Loire (Ecologie Démocratie Solidarité) Matthieu Orphelin.

Ne pas investir dans le « brun »

« C’est un bon début, mais il faut que ces montants soient pérennisés : le climat a besoin d’un effort sur la durée », rappelle aussi Louise Kessler, directrice du programme économie de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE). Selon les chiffrages de ce think tank, il faudrait 9 milliards d’euros d’argent public supplémentaires chaque année jusqu’en 2023, puis 22 milliards en plus par an entre 2024 et 2028, pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans trois secteurs, les transports, le bâtiment et l’énergie.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Huit pistes pour une relance verte des économies après le coronavirus

Pour réellement favoriser cette transition, l’enveloppe du plan de relance doit en outre « être additionnelle, financer des investissements et non pas combler les déficits liés à la crise, et permettre de structurer des filières, notamment dans la rénovation des bâtiments », ajoute Louise Kessler.

Surtout, investir dans le « vert » n’a de sens que si l’on n’investit pas dans le « brun », comme l’a rappelé le Haut Conseil pour le climat dans son rapport annuel de juillet. Or, depuis le début de la crise sanitaire, la France a adopté « 43 milliards d’euros d’aides pour les grandes entreprises, dont les industries polluantes comme l’aérien et l’automobile », dans le cadre des 2e et 3e projets de loi de finances rectificative, « sans réelles contreparties environnementales », dénonce Clément Sénéchal, chargé de campagne climat de Greenpeace France.

Les responsables associatifs s’inquiètent par ailleurs de l’enveloppe de 20 milliards d’euros de baisses d’impôts de production, dont les principaux bénéficiaires pourraient être le secteur financier et les grandes entreprises de l’énergie, ainsi que le milliard alloué à la relocalisation des entreprises, intégrés au plan de relance sans annonce d’écoconditionnalité des aides. Pour Clément Sénéchal, « le “en même temps” ne fonctionne pas dans un monde aux ressources finies ».

****Huit pistes pour une relance verte des économies après le coronavirus

Par Audrey Garric , Nabil Wakim , Perrine Mouterde et Louisa Benchabane

Publié le 26 avril 2020 à 16h00 – Mis à jour le 30 avril 2020 à 17h01

ENQUÊTE

Les plans de relance en préparation doivent créer de l’emploi et de l’activité économique tout en contribuant à diminuer les émissions de CO2 et à améliorer la qualité de vie, plaident de nombreuses voix, qui soulignent une opportunité historique.

« Le Green Deal est aussi nécessaire qu’avant la crise. Le réchauffement climatique n’a pas disparu. » Ces mots ne sont pas ceux de militants écologistes, mais de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En pleine bourrasque pandémique, le 15 avril, elle a rappelé avec insistance que les importants plans de relance qui seront nécessaires en Europe pour sortir de la récession économique devront prendre en compte la dimension climatique.

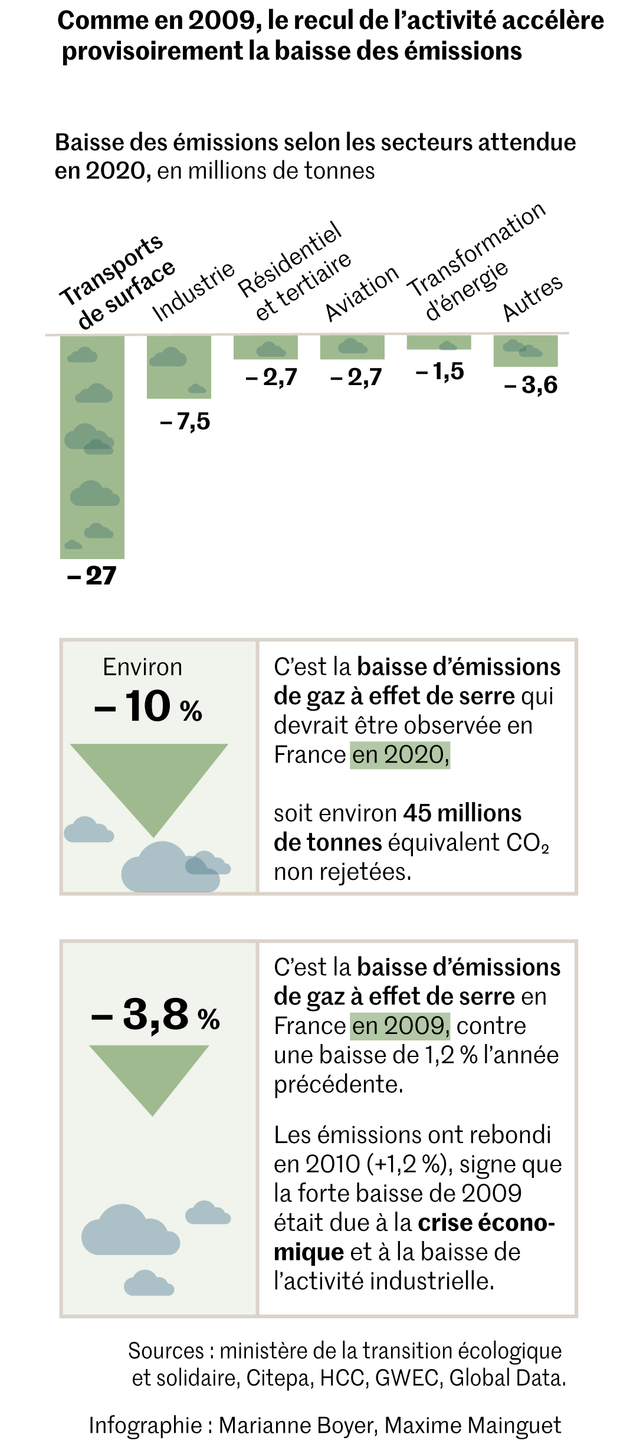

Certes, les mesures de confinement ont fait temporairement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais cela donne aussi la mesure du chemin à parcourir : les rejets carbonés devraient diminuer entre 5 % et 15 % sur l’année 2020 en France, selon le Haut Conseil pour le climat. Une baisse massive, mais inférieure à ce qui est nécessaire pour espérer atteindre un jour les objectifs de l’accord de Paris.

« Les plans de relance en préparation vont structurer l’économie et donner forme au monde dans lequel nous allons vivre », estime Fatih Birol, de l’AIE

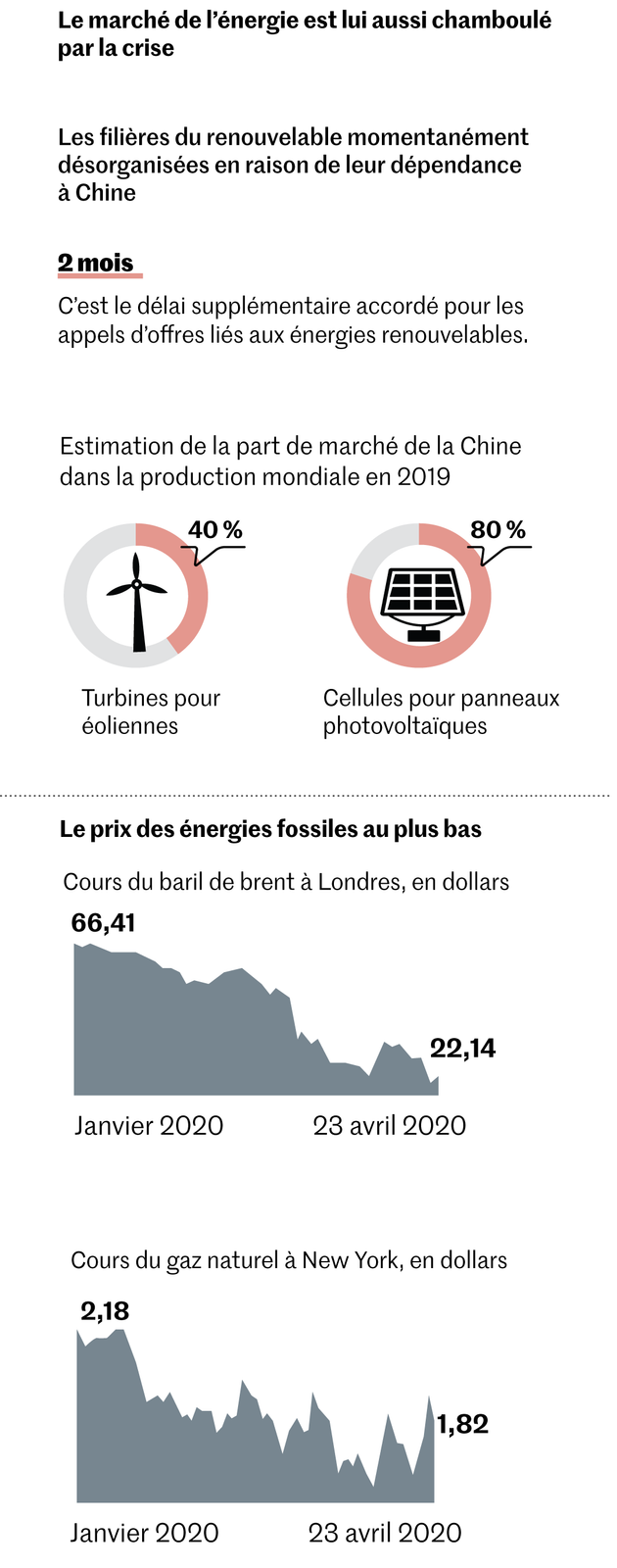

Surtout, cette diminution risque de n’être que temporaire. « Les plans de relance qui sont en préparation sont d’une ampleur qui n’arrive qu’une fois par siècle, au regard des montants mobilisés. Cela va structurer l’économie et donner forme au monde dans lequel nous allons vivre »,prévient Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui rappelle qu’après la crise de 2008 les émissions de CO2 étaient reparties à la hausse de manière spectaculaire. Le risque est d’autant plus grand aujourd’hui que cette crise sanitaire et économique s’accompagne d’une baisse spectaculaire des prix du pétrole, qui rendra mécaniquement les alternatives moins compétitives.

La France a déjà mobilisé plus de 300 milliards d’euros pour répondre à l’urgence de la situation, mais risque de devoir débourser beaucoup plus encore pour faire face à la chute vertigineuse de la croissance. Comment utiliser à bon escient les milliards qui vont être mobilisés par les Etats ? Certains industriels et dirigeants politiques européens pensent risqué, voire impossible, de vouloir relancer l’économie dans l’urgence, éviter le chômage de masse et atteindre dans le même temps les objectifs climatiques. A l’inverse, les partisans d’une relance verte y voient la possibilité de créer de l’emploi et de l’activité économique tout en baissant les émissions de CO2 et en améliorant la qualité de vie. Revue de quelques propositions concrètes directement applicables.

1 – Un plan pour la rénovation globale des bâtiments

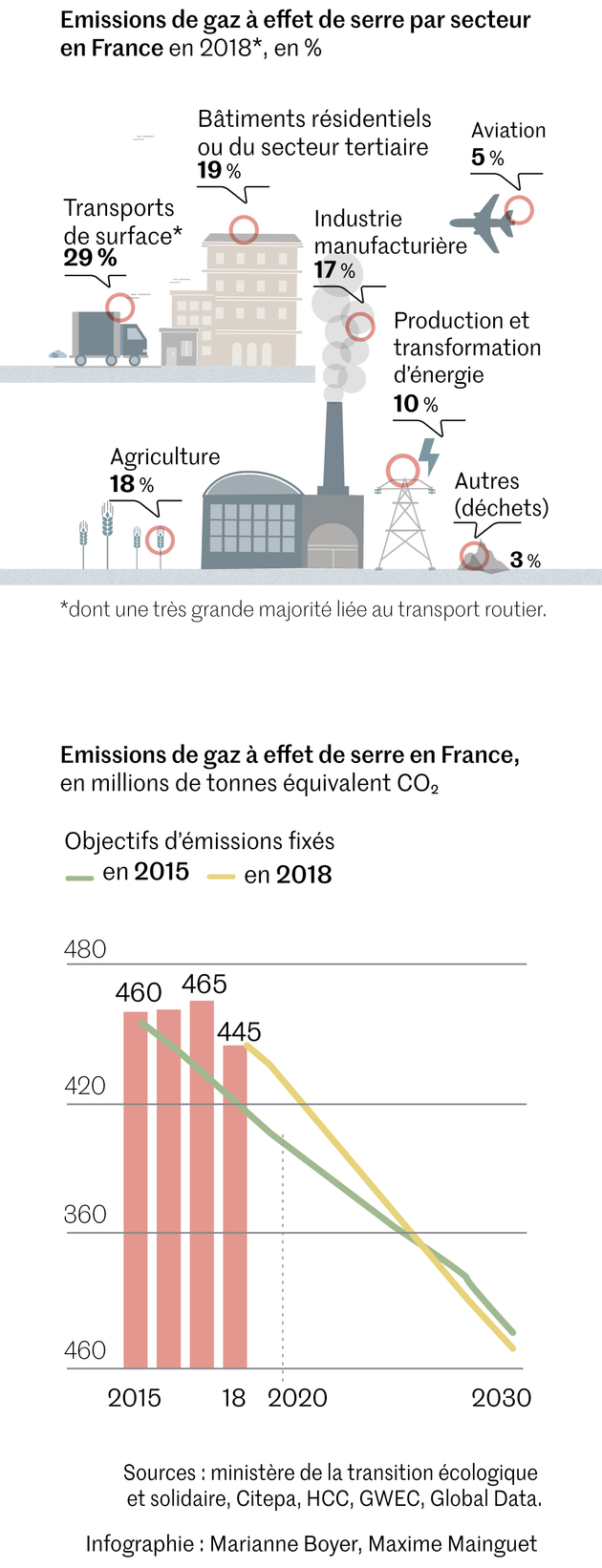

Le secteur du bâtiment, qui représente près de 45 % de la consommation d’énergie nationale, contribue pour 18 % aux émissions de gaz à effet de serre de la France. C’est donc l’un des domaines sur lesquels il faut agir en priorité : un véritable plan de rénovation thermique permettrait de gagner en sobriété énergétique et de faire baisser les émissions, tout en créant des emplois et en apportant des bénéfices pour la santé.

Afin de parvenir à la décarbonation complète du secteur en 2050, la stratégie nationale bas carbone de la France prévoit d’ailleurs la rénovation de 500 000 logements par an. Mais cet objectif, déjà minimaliste, est loin d’être atteint. Surtout, dans leur grande majorité, les rénovations effectuées sont peu performantes : elles sont réalisées par « gestes » – on remplace une chaudière, une fenêtre, on isole un toit… – et étalées dans le temps.

L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) ou la convention citoyenne pour le climat insistent, dans leurs propositions pour une relance verte, sur la nécessité de mettre en œuvre de façon beaucoup plus massive des rénovations globales, effectuées en une fois et bien plus efficaces en économies d’énergie. « Ce sont des rénovations lourdes, mais si le coût est étalé dans le temps, cela devient intéressant pour les propriétaires », explique Hadrien Hainaut, expert à l’I4CE.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Climat : les 50 propositions de la convention citoyenne pour « porter l’espoir d’un nouveau modèle de société »

Pour cela, l’institut recommande de mettre en place des prêts à taux zéro sur de très longues périodes (trente ou quarante ans), mais aussi de remplacer les aides forfaitaires par postes de dépenses par des aides proportionnelles aux résultats en matière d’économies d’énergie. Il estime qu’une augmentation des investissements publics de 200 millions d’euros par an, les faisant passer de 1,9 à 2,1 milliards d’euros, est nécessaire pour atteindre les objectifs concernant les logements privés. « L’Etat doit mettre davantage d’argent sur la table, mais il peut y avoir un retour sur investissement direct et rapide en termes de créations d’emplois, de valeur ajoutée locale, etc. »,assure Andreas Rüdinger, spécialiste des politiques énergétiques et climatiques à l’Institut du développement durable et des relations internationales.

2 – Développer le fret ferroviaire

C’est un sujet dont d’autres pays européens se sont emparés bien plus rapidement que la France : développer le transport de marchandises par le train plutôt que par la route, afin de faire baisser les émissions de CO2. Le fret ferroviaire représente 9 % du transport de marchandises, contre 91 % pour les camions. Les acteurs de la filière se sont regroupés pour formuler des demandes à l’occasion du prochain plan de relance. Leur objectif : doubler le fret à l’échéance de 2030, et passer ainsi à 18 % du transport de marchandises.

« Cela nous ferait rattraper nos voisins européens », souligne Franck Tuffereau, délégué général de l’Association française du rail, qui regroupe les concurrents de la SNCF. Il veut croire aux bienfaits du fret ferroviaire dans un plan de relance : « On crée des emplois, y compris des emplois industriels. Cela contribue à la décongestion des routes et, surtout, c’est le mode le moins polluant pour transporter des marchandises ! »

Une position soutenue par le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou : « On va dire au gouvernement français : vous voulez verdir votre politique, vous voulez être plus écologique, vous voulez accélérer la transition écologique, eh bien, nous, on a une idée : aidez-nous à convaincre les chargeurs de mettre leurs marchandises plus dans des trains et moins dans des camions », expliquait-il fin février.

Mais changer la donne sur le rail implique des investissements importants, notamment pour remettre en état un réseau vieillot et réorganiser les flux. Il faudra aussi regagner la confiance de clients échaudés par les mouvements sociaux du secteur ces dernières années. Selon la convention citoyenne pour le climat, un tel plan pourrait coûter 4 milliards d’euros sur dix ans. La filière assure préparer un chiffrage plus précis des ressources nécessaires à destination des pouvoirs publics, mais assure que les externalités positives pourraient rapporter autour de 9 milliards d’euros.

3 – Une filière batteries made in Europe

Avec le basculement progressif d’une partie de la mobilité vers l’électrique, le besoin de batteries en Europe devient un enjeu crucial. La production mondiale est cependant centrée en Asie, et particulièrement en Chine. Selon une étude du Boston Consulting Group, les besoins en cellules de batteries pourraient atteindre 400 gigawatt heures par an à l’horizon 2025, soit l’équivalent de ce que pourraient produire dix usines géantes sur le continent européen.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Un pôle européen des batteries électriques s’implante dans les Hauts-de-France

Or, dans une voiture électrique, la batterie représente environ 35 % du prix final. L’enjeu est colossal, sur les plans de l’emploi et de la souveraineté technologique, et il est bien compris au niveau européen. Depuis deux ans, deux projets, l’un européen, l’autre franco-allemand, tentent de bâtir une filière industrielle compétitive. Selon la Commission européenne, cela pourrait représenter, d’ici à 2025, un marché de 250 milliards d’euros et un potentiel de 2 à 3 millions d’emplois directs et indirects sur le continent.

« Les batteries européennes et françaises peuvent être bas carbone », s’enthousiasme l’économiste Alain Grandjean

« Les batteries européennes et françaises peuvent être bas carbone, s’enthousiasme Alain Grandjean, économiste et président de la Fondation Nicolas Hulot. On peut créer une politique industrielle, et la commande publique sera centrale de ce point de vue. C’est doublement bien en ce qui concerne le climat : on évite les importations, et l’électricité produite en France est décarbonée. » C’est aussi ce que défend le patron de l’AIE, M. Birol : « L’investissement dans la production de batteries en Europe aura des effets économiques massifs, c’est un choix central pour le continent. »

Mais, pour être compétitive, la filière demande davantage d’investissements publics et, surtout, des engagements concrets pour bénéficier d’une « préférence européenne ». Elle souligne ainsi les différences en matière d’obligations environnementales et sociales vis-à-vis de ses concurrents asiatiques. Et déplore le décalage entre les discours conquérants et la difficile réalité du terrain. Les investissements à prévoir sont néanmoins considérables : l’usine française qui doit voir le jour en Charente, en 2022, coûtera à elle seule 5 milliards d’euros.

4 – Soutenir l’électrification des véhicules

La voiture individuelle est aujourd’hui responsable de plus de la moitié des émissions dues aux transports ; et la loi française prévoit la fin de la vente de véhicules légers thermiques, en 2040. De nombreux experts appellent donc à relancer le secteur automobile en soutenant massivement son électrification. Avec des ventes de véhicules électriques qui ont atteint 8 % de part de marché en mars, « un virage est en train de s’opérer, et il est important que la crise ne l’entrave pas », prévient Cécile Goubet, secrétaire générale de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere).

« Il faut créer des incitations pour que les particuliers puissent acquérir des véhicules électriques », prévient Cécile Goubet de l’Association Avere

« Il faut créer des incitations pour que les constructeurs poursuivent leurs investissements, mais aussi pour que les particuliers puissent acquérir des véhicules électriques, qui risquent d’être défavorisés avec les prix du pétrole très bas », ajoute-t-elle. L’Avere demande notamment au gouvernement d’indexer la TVA sur le niveau de CO2 des véhicules, de la rendre récupérable pour les entreprises qui achètent des véhicules électrifiés jusqu’à un an après la sortie du confinement ou encore de rétablir le bonus écologique à 6 000 euros pour tous. Autrement dit : de soutenir la demande, à un moment où beaucoup de Français risquent d’hésiter à changer de véhicule.

« La transition vers la voiture électrique va entraîner une création nette d’emplois grâce à la production des véhicules, la fabrication de batteries et leur recyclage – à condition de relocaliser ces activités –, ainsi que l’installation de bornes et le développement de technologies intelligentes de recharge », indique Marie Chéron, responsable mobilité à la Fondation Nicolas Hulot. Aujourd’hui, 250 000 véhicules électriques sont en circulation en France – pour un objectif de 3 millions en 2028. Le pays compte près de 30 000 bornes de recharge et doit atteindre les 100 000 en 2022.

Mais, pour que la voiture électrique reste bénéfique au climat – sur son cycle de vie, elle émet environ deux fois moins de gaz à effet de serre que les voitures thermiques en France, où l’électricité est très faiblement carbonée –, il faut « privilégier des véhicules adaptés aux besoins : plus petits et légers, partagés », rappelle Mme Chéron. En somme, pas des SUV électriques.

5 – Accélérer le développement du vélo

De Berlin à Bogota, certaines villes ont ouvert de nouvelles pistes cyclables pour faciliter la distanciation sociale lors du déconfinement. Au-delà de ces aménagements temporaires, le développement du vélo pourrait être l’un des éléments importants d’une relance verte afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports routiers (29 % des émissions françaises en 2018).Article réservé à nos abonnés Lire aussi Le vélo, une révolution urbaine

Alors que la part modale du vélo en nombre de déplacements courte distance était de 3 % en 2018, la stratégie nationale bas carbone prévoit qu’elle augmente à 12 % en 2030, puis à 15 % en 2050. « Pour atteindre ces objectifs, miser sur un changement de comportement spontané des populations est insuffisant, souligne Maxime Ledez, chargé de recherche à l’I4CE. Il faut se donner les moyens en termes d’aménagement du territoire. »

Cet institut propose de doter les collectivités de moyens leur permettant de mettre en place des aménagements cohérents. Dans son plan vélo de 2018, le gouvernement reconnaît que l’un des principaux freins à l’usage de la bicyclette est la discontinuité des infrastructures cyclables, qui créent un sentiment d’insécurité et entravent les déplacements. L’I4CE évalue les investissements publics nécessaires à hauteur de 1,6 milliard d’euros par an jusqu’en 2050.

La convention citoyenne pour le climat propose de son côté d’augmenter les montants du fonds vélo de 50 à 200 millions d’euros par an, afin de financer des pistes cyclables. Elle recommande en outre de rendre obligatoire et d’augmenter la prime de mobilité durable – aujourd’hui plafonnée à 400 euros et réservée au secteur privé – pour que celle-ci bénéficie à l’ensemble des Français qui effectuent leur trajet domicile-travail à vélo ou par le biais du covoiturage.

6 – Relocaliser la production d’énergies renouvelables

« C’est un fait entendu : l’Europe a perdu de longue date la bataille des panneaux solaires, avec la délocalisation massive en Asie de la production. Il est peut-être temps de reprendre la main », veut croire un patron du secteur. La tâche paraît immense : 70 % de la production de panneaux solaires est localisée en Chine, contre 15 % il y a quinze ans. Sur les dix premiers fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, huit sont chinois.Article réservé à nos abonnés Lire aussi La Chine championne du solaire

Le mouvement de délocalisation de la production a permis de diviser les prix par dix en dix ans, et a paradoxalement aidé à couvrir l’Europe de panneaux solaires bon marché. Le foisonnement d’installateurs et de développeurs a certes créé des emplois, mais pas sur le plan industriel. C’est même tout l’inverse : les groupes français ou allemands qui avaient investi le secteur ont dû fermer leurs portes – sans que la Commission européenne se mobilise fortement sur le sujet.

La France a prévu de quintupler sa capacité installée de panneaux solaires en dix ans. Cette trajectoire pourrait permettre de soutenir l’implantation d’usines de fabrication de lingots de silicium en France – un élément essentiel pour la conception d’un panneau solaire –, affirme Enerplan, le syndicat de la filière. « Cela demande de lourds investissements, qui nécessitent l’appui de groupes industriels, un plan de relance national, mais aussi la participation des institutions européennes, affirme Daniel Bour, président d’Enerplan. C’est indispensable si la France veut continuer à améliorer le bilan carbone des panneaux solaires et à renforcer son indépendance. »Article réservé à nos abonnés Lire aussi Le solaire sort de l’ombre

Dans le domaine de l’éolien de mer, la France dispose également d’une industrie créatrice d’emplois à même de se développer, même si elle a pris beaucoup de retard. Deux usines General Electric sont déjà en activité et une usine Siemens Gamesa doit être construite au Havre cette année. Les industriels demandent au gouvernement plus de visibilité dans les appels d’offres pour pouvoir prévoir la montée en puissance de la production.

7 – Améliorer l’autonomie du pays en protéines

La question de la souveraineté alimentaire de la France, et notamment de l’autonomie de ses approvisionnements en alimentation animale, est une préoccupation ancienne. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) en fait toutefois l’un des trois piliers de son « filet de sécurité » visant à assurer la résilience et l’autonomie de la société face aux prochaines crises. « L’origine de la pandémie de Covid-19 est en partie liée à la déforestation, qui rapproche les populations animales et humaines,explique Isabelle Autissier, présidente du WWF France. Développer notre autonomie en protéines nous paraît une solution assez efficace pour importer moins de soja, qui est l’un des moteurs de la déforestation. »

Si la France exporte des protéines végétales, elle manque en effet de matières premières riches en protéines destinées à l’alimentation animale et importe chaque année environ 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja, essentiellement depuis le Brésil et les Etats-Unis. « Aujourd’hui, nous sommes autosuffisants à hauteur d’environ 50 % grâce à la culture du colza et du tournesol, explique Laurent Rosso, directeur de Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales. On ne peut pas atteindre une autonomie complète, mais nous pensons qu’il est possible de passer à 65 % d’autosuffisance dans dix ans. »

« Renforcer notre autonomie en protéines nous permettrait de relocaliser, d’éviter des importations, de diversifier les rotations de nos cultures et de développer l’agroécologie », insiste Laurent Rosso

Développer la culture de légumineuses dans différentes régions, augmenter les surfaces de culture de soja, tester de nouvelles variétés végétales, structurer la filière… Celle-ci estime avoir besoin d’investissements publics à hauteur de 50 millions d’euros par an sur trois ans pour enclencher le mouvement vers davantage d’autonomie. Des investissements qui aideraient à maintenir des emplois dans un secteur agricole fragilisé et à en créer dans certaines filières industrielles. « Renforcer notre autonomie en protéines nous permettrait de relocaliser, d’éviter des importations, de diversifier les rotations de nos cultures et de développer l’agroécologie, insiste M. Rosso. C’est à l’intersection de nombreuses problématiques. »

8 – Encourager le développement de la filière hydrogène

Le moment de l’hydrogène vert est-il venu ? Alors que la France semble hésiter depuis plusieurs années à s’emparer de cette technologie, les industriels de la filière espèrent qu’un plan de relance permettra de passer à une vitesse supérieure. Actuellement, l’hydrogène est utilisé surtout dans l’industrie, et il est produit à partir d’énergies fossiles. En le produisant à partir d’électricité renouvelable, ce vecteur permettrait de décarboner des pans entiers de l’activité industrielle.

« L’hydrogène vert est aujourd’hui coûteux, mais la production de masse peut permettre de créer beaucoup d’emplois et de mettre l’Europe en première ligne », selon Fatih Birol de l’AIE

« La filière a besoin de s’industrialiser, explique Laurent Carme, le PDG de McPhy, une entreprise française qui produit des électrolyseurs. La technologie et les concepts sont là, ils sont fiables. L’enjeu, c’est de pouvoir produire en série et de faire baisser les coûts. » Un avis partagé par M. Birol : « L’hydrogène vert est aujourd’hui coûteux, mais la production de masse peut permettre de créer beaucoup d’emplois et de mettre l’Europe en première ligne. » Pour passer ce cap, la filière demande à l’Etat et aux collectivités d’augmenter la commande publique dans ce domaine.Lire aussi Les véhicules hydrogène prêts à prendre la route

Parfois vu comme un projet de très long terme, l’hydrogène fait son chemin en ce qui concerne le difficile sujet des émissions de gaz à effet de serre, issues de l’industrie. « Environ 95 % de l’hydrogène est aujourd’hui produit de manière fossile, rappelle M. Carme. Si vous voulez lutter contre le changement climatique, vous devez décarboner ces industries. Il n’y a qu’une seule manière de le faire, c’est avec de l’hydrogène zéro carbone. »

Un vecteur qui pourrait aussi être utilisé dans la mobilité, même si le véhicule électrique à batterie sera davantage adapté aux usages des particuliers. « Plutôt que de considérer que cela va tout révolutionner, il faut détourer au cas par cas ce qui peut faire du sens : un usage dans les transports en commun, pour les poids lourds, pour la gestion du “dernier kilomètre”, etc. », souligne l’économiste du climat et de l’énergie Patrice Geoffron.Audrey GarricNabil WakimPerrine MouterdeLouisa Benchabane