Albert Camus, tout en équilibre

Par Jean Birnbaum

Publié le 23 août 2020 à 20h00 – Mis à jour le 24 août 2020 à 14h35

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (1/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. L’auteur de « La Peste » a fait de la modération une éthique indispensable pour concilier indignation et lucidité.

Le 26 avril 1955, Albert Camus arrive à Athènes, un peu déprimé par quelques déboires personnels. Deux jours plus tard, après une balade à l’Acropole, il participe à une grande « conférence controverse » organisée par l’Union culturelle gréco-française et consacrée à l’avenir de la civilisation européenne. Devant un public nombreux, qui le presse de définir cette civilisation, l’écrivain, alors âgé de 42 ans, commence par affirmer qu’il en est incapable. « Je voudrais d’abord parler de mon empêchement à dire des choses définitives sur ce sujet », prévient-il.

Il y aurait tant à évoquer, des aspects tellement divers, parfois contradictoires ! Si Camus accepte ensuite d’apporter à ses hôtes une réponse, c’est pour placer ce scrupule au cœur de la dynamique européenne. « La civilisation européenne, observe-t-il, est d’abord une civilisation pluraliste », où la multiplicité vivante des opinions doit rendre impossible la domination d’une vérité unique. Ce qui fait tenir l’Europe debout, ce qui lui confère sa force fragile, ce serait un certain sens de l’équilibre. « Aujourd’hui, on dit d’un homme : “C’est un homme équilibré”, avec une nuance de dédain, constate Camus. En fait, l’équilibre est un effort et un courage de tous les instants. La société qui aura ce courage est la vraie société de l’avenir. »

Aveuglante polémique

Relire cette conférence en 2020 procure une curieuse sensation. La prose de Camus sonne parfois un brin désuet, mais sa parole s’impose comme salvatrice. Ceux qui ne se résolvent pas à l’inexorable twitterisation du débat public y trouveront de précieuses ressources pour faire face. « Quel est le mécanisme de la polémique ? Elle consiste à considérer l’adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j’insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s’il lui arrive de sourire et de quelle manière. Devenus aux trois quarts aveugles par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes », alertait déjà Camus en 1948, et on songe à ce théâtre d’ombres que sont aujourd’hui les réseaux sociaux, où chacun, craignant de rencontrer un contradicteur, préfère traquer cent ennemis. « Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison », résume encore l’écrivain.

« Dans tous les cas, je n’insulte pas ceux qui ne sont pas avec moi. C’est ma seule originalité », Albert Camus

Refusant cette spirale vindicative, Camus a toujours cherché des gens avec qui discuter loyalement. « Rien de tout cela n’est très gai, bien que je n’aie pas perdu l’espoir, note-t-il dans une lettre à l’écrivain Roger Martin du Gard, en 1947, alors qu’il sent monter en France un désir de servitude collective. Mais c’est l’espoir de toute vie parce qu’elle est vie, une obstination plutôt qu’une certitude. Heureusement, il y a quelques hommes dans le monde à qui on peut encore parler. Vous savez bien que vous en êtes. » Ne voyant aucune audace dans la montée aux extrêmes et l’emballement revanchard, Camus plaide pour une franchise respectueuse, qui évite de disqualifier l’adversaire : « Dans tous les cas, je n’insulte pas ceux qui ne sont pas avec moi. C’est ma seule originalité. »

Cette éthique intransigeante de la mesure, Camus l’a empruntée à Athènes, justement, dans la culture grecque qu’il chérit et dont il a retenu une méfiance à l’égard de toute démesure, un souci de la limite : limite posée à la fatuité des esprits qui croient tout savoir, comme à la violence des militants qui se croient tout permis. Puisée dans l’héritage antique, une telle éthique n’a rien d’abstrait, et c’est l’expérience vécue qui lui donne forme et force. A commencer par la pauvreté, que Camus a connue enfant : « Je n’ai pas appris la liberté dans Marx. Il est vrai : je l’ai apprise dans la misère. Mais la plupart d’entre vous ne savent pas ce que ce mot veut dire », lancera-t-il aux intellectuels bourgeois dont l’éloge du peuple cache mal un superbe mépris.

Le « devoir d’hésiter »

Né en Algérie dans une famille modeste, très tôt orphelin de père, l’auteur de La Peste (Gallimard, 1947) se trouve atteint par la tuberculose alors qu’il n’a que 17 ans. Contraint d’interrompre ses études, le lycéen découvre l’attente à l’hôpital, les corps chancelants, la mort toute proche. De là ses réflexions sur l’absurdité du monde, le silence de Dieu, l’impuissance de la raison. De là, surtout, sa décision de poser le « devoir d’hésiter » comme un impératif catégorique.

L’expérience, telle serait la clé. Mais ce mot, aux yeux de Camus, paraît encore trop présomptueux : « Vanité du mot “expérience”. L’expérience n’est pas expérimentale. On ne la provoque pas. On la subit. Plutôt patience qu’expérience. Nous patientons », note-t-il dans ses carnets, à 22 ans. L’expérience de Camus a beau être subie, sa patience n’en demeurera pas moins active, et ses engagements ancrés dans la vie sensible.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi

« L’Etranger », d’Albert Camus, comme si vous l’écriviez

Ainsi, on ne comprend rien à ses prises de position sur la guerre d’Algérie, à son impossible rêve d’une formule « fédérale » qui aurait permis à la fois la fin du système colonial et l’invention d’un nouveau « vivre ensemble » entre Algériens et Français, si on n’a pas en tête le lien si charnel qui a uni ce fils de pieds-noirs aux êtres et aux paysages de son pays.

« Intellectuel ? Oui. Et ne jamais renier. Intellectuel = celui qui se dédouble. Ça me plaît », Albert Camus

Des années plus tôt, en 1935, l’enfant du peuple avait adhéré au Parti communiste, s’inscrivant dans la vive espérance créée par le Front populaire. Néanmoins, pour avoir critiqué la façon dont ses camarades traitent les nationalistes algériens, Camus avait rapidement été exclu du Parti comme « agent provocateur trotskiste », conformément à la routine délirante de l’époque. Episode fondateur au cours duquel le jeune Camus, dévoué corps et âme au Parti, formule les deux griefs qu’il relancera plus tard, au fil des années, en direction des intellectuels « progressistes » : d’une part, la prétention à faire entrer la réalité sociale dans un carcan théorique, quitte à « mettre entre la vie et l’homme un volume du Capital » ; d’autre part, le refus d’admettre qu’un adversaire politique peut avoir raison. Dans l’esprit de Camus, les deux griefs ne font qu’un. Manichéisme idéologique et mensonge existentiel sont inséparables, la langue de bois est sécrétée par un cœur en toc.

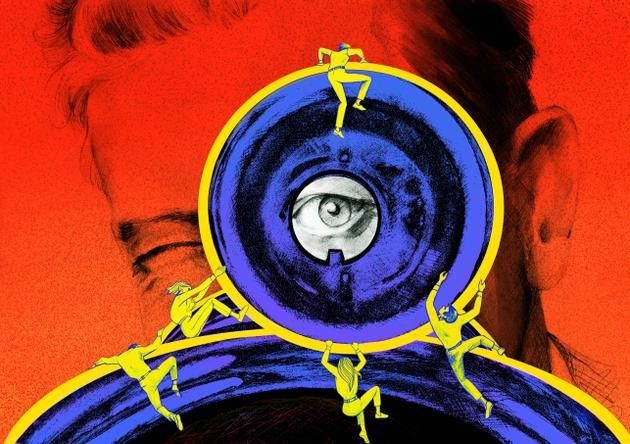

Florence Wojtyczka

Comment concilier indignation et lucidité ? Un révolté peut-il donner libre cours à son « goût pour la justice » et en même temps « tenir les yeux ouverts » ? Ces questions, Camus ne cessera plus de les poser aux intellectuels qui se mêlent de politique : au lendemain d’Hiroshima, quand les chars russes envahiront Budapest ou lorsque le FLN voudra faire main basse sur le combat national algérien… Chez les doctrinaires communistes comme chez les zélateurs du mouvement anticolonialiste, Camus décèlera l’attrait de la soumission, le secret désir de se « couper la langue » pour l’offrir à un maître.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi

Albert Camus et Maria Casarès, l’amour fou

Mais jamais cette vigilance critique, pas plus que son attention à la vie ordinaire, ne mènera l’écrivain à un quelconque poujadisme. A ses yeux, l’anti-intellectualisme est une autre façon de céder au fanatisme : « Intellectuel ? Oui. Et ne jamais renier. Intellectuel = celui qui se dédouble. Ça me plaît. (…). “Je méprise l’intelligence” signifie en réalité : “Je ne peux supporter mes doutes”. » Sans jamais viser les clercs en eux-mêmes, Camus a donc pointé leurs trahisons, leur renoncement à toute responsabilité, la bonne conscience qui est la leur quand ils délaissent la nuance argumentée pour l’intimidation outrancière. « La démesure est un confort, toujours, et une carrière, parfois », ironise-t-il.

Le courage des limites

Contre les rentiers de la révolution, qui moquent en lui un démocrate mou, « bourgeois naïf » (Jean-Paul Sartre) ou prédicateur d’une « morale de Croix-Rouge » (Francis Jeanson), Camus tient bon. Qui reconnaît ses erreurs n’est pas un tiède mais un homme d’honneur. Qui affronte ses contradictions intimes ne mérite pas le nom de lâche. Il y a un courage des limites, une radicalité de la mesure : « Je n’ai jamais cru au pouvoir de la vérité par elle-même, note Camus, dès 1943, dans sa première « Lettre à un ami allemand ». Mais c’est déjà beaucoup de savoir qu’à énergie égale, la vérité l’emporte sur le mensonge. C’est à ce difficile équilibre que nous sommes parvenus. C’est appuyés sur cette nuance qu’aujourd’hui nous combattons. Je serais tenté de vous dire que nous luttons justement pour des nuances, mais des nuances qui ont l’importance de l’homme même. » Le résistant, qui proclame à la fois la légitimité de la violence et l’indignité de la terreur, précise un an plus tard dans le journal Combat : « Notre monde n’a pas besoin d’âmes tièdes. Il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place. »

Cela implique de peser ses mots. Mais aussi, parfois, de demeurer muet. Quand la sottise infecte les discours, quand les certitudes étouffent toute parole libre, tenir sa langue est le meilleur des gestes barrières. « Le dégoût m’était venu de toutes les formes d’expression publique. J’avais envie de me taire », écrivait le journaliste-résistant après la Libération, au moment où l’« épuration » rendait l’atmosphère irrespirable. Sept décennies plus tard, et alors que prolifèrent à nouveau les épurateurs de tous poils, la voix de Camus résonne pour nous le rappeler : dans le brouhaha des évidences, il n’y a pas plus radical que la nuance.

Hannah Arendt, le génie de l’amitié

Par Jean Birnbaum

Publié le 24 août 2020 à 20h00 – Mis à jour le 25 août 2020 à 17h15

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (2/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Pour la philosophe, la bêtise se combat par le dialogue sincère, où peut se déployer « l’antique vertu de modération »

Lors d’une visite sur le front de la Grande Guerre, l’empereur allemand, Guillaume II, aurait fait cette déclaration, au milieu des cadavres : « Je n’ai pas voulu cela. » Trente ans plus tard, en 1945, commentant ces mots avec, à l’esprit, un autre carnage mondial, la philosophe Hannah Arendt écrivait : « Ce qu’il y a d’effroyablement comique, c’est que c’est vrai. »Encore vingt ans plus tard, à l’occasion d’un entretien à la télévision, elle trouvera le même effet comique chez d’autres « responsables irresponsables » qui ont provoqué des massacres, à commencer par le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann : « J’ai lu son interrogatoire de police, soit 3 600 pages, de très près, et je ne saurais dire combien de fois j’ai ri, ri aux éclats ! », confiait-elle.

Ce rire-là est resté en travers de quelques gorges. Il ne fut pas pour rien dans la vaste controverse qui suivit la parution d’Eichmann à Jérusalem(1963 ; Gallimard, 1966), réflexion en forme de reportage pour le magazine américain The New Yorker, qui avait envoyé Arendt suivre le procès. Rédigé d’une plume sardonique, ce texte dépeint Eichmann non pas comme un monstre sanguinaire, mais comme un clown grotesque. Tout en regrettant que ce ton narquois ait pu blesser certains lecteurs, Arendt n’en revendiquera pas moins la nécessité. « Je continue à penser qu’on doit pouvoir rire, parce que c’est en cela que consiste la souveraineté, et que toutes ces objections contre l’ironie me sont d’une certaine manière très désagréable, au sens du goût, c’est un fait », précisera-t-elle à la radio.

Une langue vitrifiée

Afin d’expliquer ce goût tenace, on peut mentionner une sentence du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qu’Arendt aimait citer : « Il faut écraser les grands criminels politiques : et les écraser sous le ridicule. »Mais, aux yeux de la philosophe, ce parti pris constitue bien plus qu’une arme politique. Il engage tout un rapport à la liberté de juger. L’ironie introduit du jeu là où la pensée étouffe, elle remet le langage en mouvement. Or, pour l’autrice des Origines du totalitarisme (1951 ; Gallimard, 2002), l’expérience totalitaire est d’abord celle d’une langue vitrifiée. La « banalité du mal », cette formule d’Arendt qui a provoqué tant de polémiques, concerne moins les individus que leur discours. L’homme du mal ne dit que des banalités ; Eichmann est « incapable de prononcer une seule phrase qui ne fût pas un cliché ». Peu importe qu’il soit ou non un pauvre type, l’essentiel est qu’il débite de misérables stéréotypes.

A ceux qui l’accusent d’avoir relativisé l’horreur en affirmant que chacun de nous cache un génocidaire, Arendt répond ceci : « Eichmann n’était pas stupide. C’est la pure absence de pensée – ce qui n’est pas du tout la même chose – qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Cela est “banal” et même comique : avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque. Mais cela ne revient pas à en faire un phénomène ordinaire. Il n’est pas donné à tout le monde de ne pouvoir évoquer, en montant sur l’échafaud, que les phrases toutes faites que l’on prononce à tous les enterrements. »

On l’aura compris, Arendt ne confond pas l’intelligence avec l’érudition, ni l’audace avec la culture – elle connaît assez d’intellectuels pour savoir que beaucoup d’entre eux, y compris parmi les plus prestigieux, sont aussi médiocres que dociles. « Je pouvais constater que suivre le mouvement était pour ainsi dire la règle parmi les intellectuels, alors que ce n’était pas le cas dans les autres milieux. Et je n’ai jamais pu oublier cela », se souvient cette juive allemande qui avait dû fuir son pays après la prise du pouvoir par Hitler.

Pour elle, la « bêtise » désigne plutôt un certain rapport à soi, une manière de coller à ses propres préjugés, jusqu’à devenir sourd aux vues d’autrui. Vous vous adressez à quelqu’un et vous avez l’impression de parler à un mur ? A coup sûr, vous touchez du doigt la bêtise. Celle qui permet à un homme de faire fonctionner une immense machine de mort sans éprouver le moindre scrupule, parce que son entendement tourne à vide, et que ce pur fonctionnement le comble.

La pensée, un héroïsme ordinaire

En cela, Arendt s’enracine profondément dans la philosophie antique, et d’abord dans l’héritage socratique. Si son ironie déstabilise ses interlocuteurs, ce n’est pas pour les paralyser, mais au contraire pour les obliger à s’arrêter une seconde, à faire un retour sur eux-mêmes, à renouer avec la liberté. Pas de pensée sans dialogue, avec les autres et, pour commencer, avec soi. « Parler avec soi-même, c’est déjà, au fond, la pensée », souligne-t-elle. Avoir une conscience aux aguets, se montrer capable d’entrer dans une dissidence intérieure, voilà le contraire du mal dans sa banalité : pour Arendt, la pensée est un héroïsme ordinaire. D’où son insistance sur le « manque d’imagination » d’Eichmann, l’impossibilité qui était la sienne de se mettre à la place des autres.

C’est aussi la raison pour laquelle cet héroïsme de la pensée se confond largement, chez elle, avec le génie de l’amitié : « C’est seulement parce que je peux parler avec les autres que je peux également parler avec moi-même, c’est-à-dire penser. » Le parcours intellectuel de la philosophe est structuré par cet idéal de l’amitié, à la fois explication avec l’autre et élucidation de soi.

Toute jeune déjà, la petite Hannah, qui est née à Hanovre, en 1906, de parents socialistes et cultivés, se montre sans cesse avide de rencontres. A 6 mois, « elle est en très bons termes avec n’importe qui, à quelques exceptions près, et adore l’effervescence », note sa mère, Martha, dans le journal quotidien qu’elle tient sous le titre Unser Kind (« Notre enfant »), publié dans A travers le mur. Un conte et trois paraboles, d’Hannah Arendt (Payot, 2017). A 3 ans, tout en manifestant le désir de se forger une langue à soi, Hannah apparaît « extrêmement vive, toujours impétueuse ; et très chaleureuse avec les étrangers ».Lire aussi, sur « L’Humaine Condition » (2012) :Hannah Arendt, philosophe d’action

Plus tard, elle gardera ces traits de caractère : parfois cassante et même vacharde, elle ancrera son impatience dans une générosité exigeante. En 1914, alors que son père vient d’être emporté par la maladie, la fille de 7 ans console sa mère à la manière d’une vieille camarade : « Tu sais, maman, cela arrive à beaucoup de femmes. » Dès lors, elle qui n’aura jamais d’enfant s’adressera toujours en amie à ses proches, parents, maris, amants ou même présumés ennemis.

Une prudence tout sauf théorique

En 1933, après avoir été arrêtée à Berlin pour « propagande mensongère », Arendt tombe sur un policier apparemment mal à l’aise avec le nouveau pouvoir nazi, et qui lui inspire d’emblée confiance. De fait, il lui permettra de sortir et donc de quitter le pays : « Cet homme qui m’avait arrêtée avait un visage si ouvert, si honnête », se souviendra Arendt. Au même moment, elle verra se fermer bien d’autres faces, et cette déception orientera désormais son rapport au monde : « Vous savez ce que c’est qu’une mise au pas. Cela signifiait que les amis aussi s’alignaient ! Le problème, le problème personnel n’était donc pas tant ce que faisaient nos ennemis que ce que faisaient nos amis », se souvenait cette réfugiée qui avait gagné la France, où elle fut internée au camp de Gurs, dans les Pyrénées, avant de s’évader et de s’exiler aux Etats-Unis, en 1941.

Dès lors, à travers les années de précarité matérielle, morale et juridique (elle reste apatride pendant dix ans), Arendt va envisager l’amitié comme l’unique espace où peut se déployer « l’antique vertu de modération », le seul lieu qui fait droit à cette pluralité où elle discerne le cœur de notre condition humaine : « Exercer une influence, moi ? Non, ce que je veux, c’est comprendre, et lorsque d’autres gens comprennent eux aussi, je ressens alors une satisfaction comparable au sentiment que l’on éprouve lorsqu’on se retrouve en terrain familier », dit-elle.

Arendt refuse de se dire philosophe, préférant se présenter comme« écrivain politique ». Et de même que sa prudence est tout sauf théorique, puisqu’elle s’enracine dans les années de fuite et la « patience active » des parias, de même son effort d’imagination se porte moins sur les idées que sur les personnes, leur honneur vulnérable, leur dignité possible. En ce sens, quiconque voudrait découvrir l’œuvre d’Arendt devrait commencer non par tel ou tel volume théorique, mais par la correspondance si sensible, si complice, avec Heinrich Blücher, son second mari, ou par le recueil d’hommages émus intitulé Men in Dark Times (« Des hommes dans les temps sombres ») et traduit en français sous le titre Vies politiques (Gallimard, 1974). On y trouve notamment des textes magnifiques consacrés à la « politesse du cœur » qui distinguait le romancier Hermann Broch, à la bouleversante solitude du critique Walter Benjamin, qui s’est donné la mort, en 1940, à Port-Bou (Pyrénées), pour échapper à l’arrestation, ou encore au politologue Waldemar Gurian, à propos duquel Arendt écrit : « Il avait accompli ce qui est notre tâche à tous : établir sa demeure en ce monde et la bâtir sur la terre grâce à l’amitié. »

Même quand elle semblera péremptoire, comme elle le fut parfois dans sa manière de prendre position contre la guerre du Vietnam ou pour les droits civiques aux Etats-Unis, Arendt restera fidèle à cette conception de l’amitié comme désir de la confrontation sincère. Opposer l’idéologie à l’idéologie et les slogans aux slogans, lui apparaîtra toujours comme un signe de lâcheté. A ses yeux, les certitudes des « sectes » intellectuelles seront bien moins éclairantes que la « lumière incertaine, vacillante et souvent faible » des êtres chers. Lire ses textes, en hériter aujourd’hui, c’est relancer un art de la nuance qui se confond avec la revendication de l’ironie et l’exigence de l’amitié.

Raymond Aron, modéré avec excès

Par Jean Birnbaum

Publié le 25 août 2020 à 20h00 – Mis à jour le 26 août 2020 à 06h23

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (3/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Le sociologue s’est efforcé de décrire le monde tel qu’il est, sans confondre la politique avec la morale.

En 1933, un jeune Français traverse la ville de Berlin, hérissée de bras tendus. Raymond Aron, 28 ans, est un fils de bonne famille qui a vu son père ruiné par la Grande Dépression. Cet esprit éloquent et agile, que tout petit déjà ses parents surnommaient « l’avocat », a été classé premier à l’agrégation de philosophie – et 2/6 au tennis. Quand il arrive en Allemagne pour y prendre un poste d’assistant à l’université, le normalien affiche un engagement socialiste et pacifiste, assez banal parmi ses compagnons de promo. Mais à la différence de ces derniers, et notamment de son « petit camarade » Jean-Paul Sartre, qui commente l’actualité planétaire depuis les cafés du Quartier latin, Raymond Aron va prendre l’histoire en pleine figure.

Sous ses yeux, Hitler enflamme les foules, Goebbels brûle les livres.« L’Allemagne fut mon destin », confiera plus tard celui qui a pu constater le remplacement des drapeaux rouges par les chemises brunes : tandis que les militants du puissant mouvement ouvrier disparaissent subitement, comme happés par « une trappe magique », les zélateurs d’Hitler tiennent le haut du pavé. Hier encore, certains d’entre eux n’étaient-ils pas de fiers marxistes ?

Aron, lui-même fin lecteur du Capital, continue de fréquenter ceux qui acceptent de lui parler : « J’essaye aujourd’hui de reconstituer mes sentiments au cours de ces premiers temps de ma rencontre avec la culture allemande (…), racontera-t-il plus tard. Je fus sensible à la détresse de la jeunesse allemande, à la chaleur qui imprégnait les relations entre les personnes ; même les étudiants qui se rapprochaient plus ou moins du national-socialisme ne refusaient pas le dialogue. (…) Nous buvions sur les bords du Rhin ou de la Spree, et soudain monte une bouffée d’amour ou d’amitié qui transfigure la soirée. »

Penser l’histoire en train de se faire

Journées décisives au cours desquelles se fixe la vocation d’Aron, son« projet d’existence » : penser l’histoire en train de se faire, l’humanité travaillée par ses failles, aussi honnêtement que possible. Si le nazisme révulse cet humaniste juif, il l’oblige aussi à reconnaître les limites de son credo politique et philosophique : confronté à la sauvagerie nue, le jeune intellectuel rompt avec le pacifisme et découvre « la puissance des forces irrationnelles ».

Avant de juger, décide-t-il, commençons par saisir le réel dans ses contradictions. Cela signifie non pas accepter mais décrire le monde tel qu’il est. Contre beaucoup de ses contemporains, Aron évitera de confondre le Vrai avec le Bien et la politique avec la morale. Lui qui a rencontré le visage du sanglant fanatisme refusera d’opposer les slogans aux slogans. « La lucidité est bien la première loi de l’esprit », écrit-il dès 1933 dans sa « Lettre ouverte d’un jeune Français à l’Allemagne ».Lire aussi ce portrait du centenaire (2005) :Raymond Aron, l’émotion contenue

Mentionner les faits avec loyauté, ne rien concéder à l’hypocrisie, se montrer « sans pitié pour les croyances faciles », ménager sa place au doute : tel sera l’effort de Raymond Aron. « Au lieu de crier avec les partis, nous pourrions nous efforcer de définir, avec le maximum de bonne foi, les problèmes qui sont posés et les moyens de les résoudre », note-t-il peu avant la guerre. Comme universitaire mais aussi comme journaliste, il se cabrera contre cette perversion partisane qui transforme tant d’intellectuels en « délégués à la propagande ».

Face au nazisme, contre le stalinisme ou sur la question coloniale, il essaiera toujours d’être fidèle à cette ligne de conduite, celle d’un pluralisme obstiné : « Le pluralisme intellectuel ou spirituel ne prétend pas à une vérité comparable à celle des mathématiques ou de la physique ; il ne retombe pas non plus au niveau d’une opinion quelconque. Il s’enracine dans la tradition de notre culture, il se justifie, et d’une certaine manière se vérifie, par la fausseté des croyances qui s’efforcent de le nier », note Aron dans les dernières pages de ses Mémoires, magnifique volume publié quelques mois avant sa mort, en 1983 (Julliard).

Cette éthique intraitable du doute

Cet état d’esprit ne lui attirera pas que de la sympathie. Très tôt engagé dans la Résistance, le rédacteur en chef de La France libre répugne à l’enrôlement partisan et prône, depuis Londres, « le respect nuancé de toutes les croyances ». Après-guerre, alors que Staline peut compter sur la complaisance de l’intelligentsia occidentale, Aron suscite la réprobation de nombreux amis, y compris gaullistes, en dénonçant les mensonges et les crimes du régime totalitaire : « Est-il si difficile, pour de grands intellectuels, d’accepter que 2 et 2 font 4 et que le goulag ce n’est pas la démocratie ? », résumera-t-il.

Au milieu des années 1950, Aron prend encore à contre-pied ceux qui pensaient pouvoir l’enfermer dans un clan politique. Depuis longtemps hostile au colonialisme, il publie un livre où il plaide pour l’indépendance de l’Algérie et pour ce qu’il nomme « la solution héroïque de l’abandon » (La Tragédie algérienne, Plon, 1957). Une fois de plus, donc, l’éditorialiste du Figaro se sera aliéné la droite sans s’attirer l’indulgence de la gauche.

Mais peu importe, à ses yeux, pourvu que l’essentiel soit préservé : éviter la guerre civile, son cauchemar depuis l’expérience berlinoise ; faire pièce aux durs rêveurs qui en pincent pour le pire, à tous ces féroces prêcheurs qui préfèrent attiser les haines plutôt qu’éclairer les esprits.

Dans des moments aussi explosifs que les années 1930, les guerres coloniales ou encore Mai 68, le choix de Raymond Aron, cette éthique intraitable du doute, ne pouvait que l’exposer à la solitude et aux sarcasmes. « Me voici, depuis longtemps, un marginal, ici aussi bien que là,note-t-il en 1965. (…) Un sans-parti, dont les opinions heurtent tour à tour les uns et les autres, d’autant plus insupportable qu’il se veut modéré avec excès. »

En ce sens, si l’on mentionne souvent Kant et Tocqueville comme les principales sources de sa pensée, on peut dire qu’Aron fut d’abord un disciple d’Aristote, ce grand philosophe de la prudence. Pour Aron aussi, la prudence est tout sauf une forme de pusillanimité, c’est la première des audaces. Quand il célébrait le « suprême courage de la mesure », il avait en tête quelque chose qui relevait d’abord de l’action : un exercice de liberté, la mise en mouvement d’une responsabilité.

Car Raymond Aron n’est pas de ceux qui prétendent détenir la vérité. « L’homme aliène son humanité et s’il renonce à chercher et s’il s’imagine avoir dit le dernier mot », prévient-il lors d’une conférence, en 1957, et lui-même tira les leçons de cet avertissement.

Pour le vérifier, on peut plonger dans ses livres, ses articles de presse, on peut aussi écouter ses cours à la Sorbonne. On constatera alors que le théoricien des relations internationales et de la « société industrielle » passe son temps à dialoguer avec ses étudiants, à devancer leurs objections (« Vous pourriez me dire »…), à prendre en compte leur sensibilité : « Il va de soi que j’essaierai de ne choquer personne », répète-t-il. En cela, il prolonge l’enseignement d’un professeur qui l’a beaucoup marqué quand il avait 17 ans, et qui s’appelait Georges Aillet. « Il n’était pas cuirassé par un système, (…) il ne savait pas, il cherchait : pas de vérité à transmettre, mais un mode de réflexion à suggérer », se souviendra l’ancien lycéen devenu professeur au Collège de France.

Conscience critique et volonté pugnace

Dans l’esprit d’Aron, il y a là, bien plus qu’une méthode pédagogique, une pratique de l’incertitude qui fonde non seulement une certaine éthique intellectuelle mais aussi la civilisation démocratique. Observateur de ce régime fatalement décevant, critique acéré de ses faiblesses, Aron n’en a pas moins martelé que la démocratie devait être défendue coûte que coûte, parce qu’elle place en son centre la conscience permanente de nos limites.

Loin de représenter une déficience, affirme-t-il, cette façon d’assumer sa propre fragilité représente la morale héroïque de nos sociétés, pourvu qu’elles y tiennent : « Je commencerai par une confession, disait Aron en 1939 : je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c’est qu’elles le veuillent. »

Toute l’espérance d’Aron, sa force vulnérable, se loge dans cet équilibre entre conscience critique et volonté pugnace. Aux esprits prétendument « radicaux », qui voudraient réduire ses scrupules à une simple dérobade, il rétorque ceci : l’arrogance idéologique exprime moins le courage que la lâcheté. « Certes, Jean-Paul Sartre avait raison de me reprocher d’avoir trop peur de “déconner”, ironise-t-il. Même dans les sciences dites exactes, la recherche ne va pas sans erreur et l’erreur sans profit. Lui, en revanche, surtout en politique, a généreusement usé du droit à l’erreur. »

Et quant aux démagogues confortablement installés dans leur fauteuil subversif, qui moquent la posture abstraite d’un esprit glacé, Aron leur répond qu’il s’agit plutôt d’une nécessité solide, née des épreuves vécues.

Ces épreuves, on l’a dit, furent d’abord politiques et historiques. Mais elles marquèrent aussi l’itinéraire familial de Raymond Aron, et on ne peut pas comprendre son rapport extrêmement sensible à la finitude si on n’a pas en tête les traumatismes que furent pour lui le déclassement et l’humiliation de son père, après le krach de 1929, mais aussi la perte d’une petite fille, âgée de 6 ans, en 1950. « Qui a assisté, impuissant, à la mort de son enfant, ne sera plus tenté de souscrire à l’orgueil prométhéen »,notait-il. Autant que dans telle réflexion théorique ou tel engagement politique, c’est ici que se déploie la philosophie aronienne, cet héroïsme de l’incertitude.

Georges Bernanos, une foudroyante lucidité

Par Jean Birnbaum

Publié le 26 août 2020 à 20h00

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (4/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Confronté aux horreurs de la guerre d’Espagne, l’écrivain royaliste refuse de ne pas voir. Retour sur une insurrection du regard.

Prenez une œuvre aimée, un tableau que vous êtes retourné voir dix fois, cent fois, et que vous pensiez connaître sur le bout des doigts. Jusqu’au jour où l’on vous montre une carte postale en la présentant comme un détail dudit tableau. D’abord vous n’y croyez pas. Puis vous y regardez de plus près. Quand vous admettez enfin le lien entre la carte et cette peinture si familière, c’est soudain le tableau lui-même qui se trouve éclairé d’une lumière inédite. Ici, l’avènement de la nuance se confond avec un événement visuel. Le détail remet tout en question. Reste à savoir le discerner. Le nommer, aussi. « Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit »,notait l’écrivain catholique Charles Péguy en 1910, quatre ans avant de mourir sur le front de la Grande Guerre.

A peine deux décennies plus tard, alors que l’Europe se dirigeait vers une nouvelle boucherie, un autre poilu, également chrétien, allait prendre au mot la leçon de Péguy et démontrer sa puissance non seulement esthétique mais aussi politique. « Il faut voir. Il faut comprendre. Voilà »,résume Georges Bernanos, en 1938, dans Les Grands Cimetières sous la lune (Plon), ce pamphlet dont on ne finit pas de mesurer la portée.

De quoi s’agit-il ? D’un témoignage sur la guerre d’Espagne, écrit à chaud par un romancier connu pour ses engagements royalistes et chrétiens, qui n’en proclame pas moins son dégoût pour les crimes du général Franco et de ses complices en soutane. Mais, bien plus encore, d’un livre doublement visionnaire, au sens où il bouleverse le paysage politique du moment tout en prophétisant la barbarie à venir. Et, sous la plume de Bernanos comme sous celle de Péguy, ce chambardement des consciences est d’abord une insurrection du regard. « J’ai vu, j’ai vu de mes yeux, j’ai vu moi qui vous parle, j’ai vu un petit peuple chrétien, de tradition pacifique, d’une extrême et presque excessive sociabilité, s’endurcir tout d’un coup, j’ai vu durcir ces visages, et jusqu’aux visages des enfants », note le romancier.

Les consciences européennes embrasées

En 1934, Bernanos s’est installé avec sa famille sur l’île de Majorque, où la vie est moins chère qu’en France. C’est donc sous ses yeux que se déclenche le coup d’Etat franquiste, à l’égard duquel l’écrivain éprouve d’abord une vive sympathie. Car cet antirépublicain fougueux est depuis longtemps un partisan de la force. « Pour une fois que je vois des militaires assez culottés pour faire une revolucion, ça serait difficile de les lâcher. Viva España ! », s’enflamme Bernanos. Avec quelques camarades, n’a-t-il pas lui-même organisé, en 1912, une impossible expédition visant à restaurer la monarchie au Portugal ? Dans ces conditions, on comprend qu’il applaudisse le movimiento espagnol. A première vue, en effet, la perspective a de quoi le ravir : l’armée allait abattre la République « rouge » pour rétablir l’ordre chrétien.

« Cela vous coûte à lire. Il m’en coûte aussi de l’écrire. Il m’en a plus coûté encore de voir (…). Il est dur de regarder s’avilir sous ses yeux ce qu’on est né pour aimer. »

Sous l’œil de Bernanos, pourtant, ce tableau se révèle peu à peu trompeur. L’écrivain y distingue vite quelques détails gênants, puis des ombres sinistres, et même d’ignobles taches de sang. Ce qu’il observe, c’est moins une croisade spirituelle qu’un « spectacle dégoûtant » dont les metteurs en scène s’appellent Franco, Mussolini et Hitler. Horrifié par la terreur qui s’abat sur les républicains, ou présumés tels, l’écrivain refuse de ne pas voir. Mieux, il tient à décrire les « équipes d’épuration à domicile » qui sèment la mort de village en village, livrant chaque jour aux cimetières leur quota de mal-pensants.

« Evidemment, cela vous coûte à lire, lance Bernanos. Il m’en coûte aussi de l’écrire. Il m’en a plus coûté encore de voir (…). Il est dur de regarder s’avilir sous ses yeux ce qu’on est né pour aimer. » Voilà ce catholique fervent, auteur du célèbre Journal d’un curé de campagne (1936), contraint de dépeindre des prêtres distribuant les absolutions entre deux rafales de mitraillette, « les souliers dans le sang ». On écrit « contraint » et on a tort. Car Bernanos n’était guère obligé de nommer ce qu’il observait. Son geste fut si minoritaire qu’il relève de l’héroïsme.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Bernanos, incandescence intacte

Au même moment, en effet, la guerre d’Espagne embrase les consciences européennes, et françaises en particulier. A droite comme à gauche, chez les partisans de Franco comme chez ceux des républicains, chacun est sommé de choisir son camp. Dans ce contexte, toute nuance vaut trahison. « Voilà le bien. Voilà le mal. Il faut prendre parti », tranche Charles Maurras, chef de file de l’Action française, bientôt rebaptisée « Action franquiste » par ses ennemis.

Naguère dévoué au puissant mouvement monarchiste, Bernanos vient donc briser le consensus chez ses anciens compagnons, et plus généralement chez les fans français de Franco. Les journaux d’extrême droite ne le lui pardonneront pas. « Aigri », « dévoyé », « égaré »… jour après jour, une violente campagne vise le romancier, désormais banni de sa famille politique. « On ne discute pas avec un pauvre fol », balaie L’Action française. A ces visages fermés, Bernanos oppose un regard sans haine. Au sujet de Charles Maurras, auquel il a tant donné, il écrit ceci : « Absolument étranger à toute vie intérieure surnaturelle, le doute même lui apparaît ainsi qu’une bassesse gratuite, un vice de l’âme. C’est qu’il ne désespérera jamais de ses livres, jamais de lui-même. Pour être tenté de désespoir, il faudrait d’abord avoir aimé. »

La part vénéneuse de nous-mêmes

De tels mots disent bien ce qui fonde la lucidité de Bernanos. Si, pour lui, la compréhension ne va pas sans amour, ni l’honneur sans tourment, c’est parce que la lumière qui l’éclaire est celle de la foi. Pas celle de l’idéologie. « Mes 17 ans s’étaient donnés à Maurras, je veux dire à un ordre que je croyais total. Mais j’ai compris très tôt qu’on ne peut confondre l’adhésion de l’intelligence avec la foi – et je ne suis qu’un homme de foi », se souvient-il. Or, par vocation, le chrétien reconnaît la faille au cœur de la condition humaine, et Bernanos en est un grand explorateur. Lui dont les romans sondent magnifiquement notre nuit intérieure n’a pas son pareil pour scruter la part honteuse, boueuse, vénéneuse, de nous-mêmes, ce qu’il nomme, dans L’Imposture (Plon, 1927), « les eaux dormantes et pourries de l’âme ».

Bien qu’il le fustige à présent, lui aussi a longtemps absorbé et recraché « le patois des propagandes »

Dans ces marais pataugent les êtres que Bernanos nomme « imbéciles ». « La colère des imbéciles remplit le monde », résume-t-il. Sous sa plume, la médiocrité n’a rien à voir avec la faiblesse ou l’ignorance. C’est une force spirituelle, une puissance métaphysique, une perversion de la conscience qui mêle désinvolture morale, haine sagace et patiente cécité. Roi de l’époque, l’imbécile préférera toujours le slogan à la vérité et le crime à la liberté. Voilà pourquoi il adopte spontanément « ce parti pris de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux ».

Encore faut-il qu’il ait des yeux pour voir, et Bernanos, bien avant la naissance de Twitter, en doute déjà : « Hélas ! je sais pourtant mieux que personne ce qu’un garçon de 20 ans peut donner de lui, de la substance de son âme, à ces grossières créations de l’esprit partisan qui ressemblent à une véritable opinion comme certaines poches marines à un animal – une ventouse pour sucer, une autre pour évacuer – la bouche et l’anus – qui, même, chez certains polypes, ne font qu’un. »

Cet « hélas » importe. Au moment où il s’exprime ainsi, Bernanos revient en effet de loin. Bien qu’il le fustige à présent, lui aussi a longtemps absorbé et recraché « le patois des propagandes ». Né dans une famille royaliste, il a appris à vomir la démocratie, la modernité, les juifs… et beaucoup de ses textes, même tardifs, font résonner ces détestations acharnées. Bernanos est un soldat de la plume qui ne fait guère dans la dentelle. Quelques années encore avant la parution des Grands Cimetières sous la lune, certains de ses amis lui reprochaient de fréquenter trop souvent « cette région, à certains égards non humaine, de la polémique dont la fin n’est pas la vérité mais la bataille pour une cause à laquelle on croit pouvoir tout engager, même l’amitié et la justice », comme le notait la philosophe Raïssa Maritain dans une lettre attristée.

« Deux fois trahi »

Mais c’est justement cette expérience de pamphlétaire péremptoire qui rend encore plus fascinante la dissidence bernanosienne. Le camelot du roi a démasqué Maurras. Le fervent chrétien a exhibé les compromissions de l’Eglise. Le contempteur de la démocratie a choisi de Gaulle contre Vichy. L’antisémite a honoré les combattants du ghetto de Varsovie. En même temps ! Aussi Bernanos aura-t-il été, selon le mot d’Albert Camus, « un écrivain deux fois trahi » : par les gens de droite, qui lui en veulent de dénoncer leurs compromissions, et par les gens de gauche, qui voudraient l’annexer alors qu’il demeure irrécupérable. « J’ai donc le droit de rire au nez des étourdis qui m’accuseraient d’avoir changé. Ce sont eux qui ont changé. Je ne les reconnais plus », ironise l’écrivain.

Alors, où Bernanos place-t-il sa fidélité ? A cette question, le romancier chrétien a répondu lui-même : « J’ignore pour qui j’écris, mais je sais pourquoi j’écris. J’écris pour me justifier. – Aux yeux de qui ? – Je vous l’ai déjà dit, je brave le ridicule de vous le redire. Aux yeux de l’enfant que je fus », dit-il dans Les Enfants humiliés (Gallimard, 1949). A ses yeux, l’enfance est bien plus qu’un âge de la vie, c’est une grâce à préserver, un élan qui se met en travers de l’imposture et du fanatisme, un esprit insupportable aux imbéciles ordinaires comme aux surhommes totalitaires, c’est le langage qui se fait chair pour nommer les choses telles qu’elle sont. Nulle naïveté, ici, mais bien plutôt un regard obstiné, une foudroyante lucidité. Sous la lumière de Bernanos, la nuance est un aveuglement surmonté.

Germaine Tillion, la vérité au cœur

Par Jean Birnbaum

Publié le 27 août 2020 à 20h00 – Mis à jour le 28 août 2020 à 16h04

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (5/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Dans l’enfer des camps comme pendant la guerre d’Algérie, l’ethnologue et résistante a essayé de maintenir une certaine éthique de la vérité, en alliant rigueur et émotion.

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (5/6). Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Dans l’enfer des camps comme pendant la guerre d’Algérie, l’ethnologue et résistante a essayé de maintenir une certaine éthique de la vérité, en alliant rigueur et émotion.

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce à la radio qu’il a demandé l’armistice. « En ces heures douloureuses, dit-il, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. »

Sur l’une des routes en question, trois femmes ont fait halte et écoutent ce discours : une ethnologue de 33 ans nommée Germaine Tillion, entourée de sa mère et de sa grand-mère. La chercheuse, qui vient de passer plusieurs années en Algérie parmi les Berbères chaouis, n’est pas spécialement politisée et n’a jamais manifesté le moindre élan militant. Elle n’en est pas moins porteuse de fortes valeurs morales et d’un solide sentiment patriotique, dont elle a hérité de ses parents, un couple de catholiques cultivés. Si bien que, ce jour-là, quand elle entend les mots du vieux militaire, « il faut cesser le combat », Germaine Tillion vomit.

Ce refus viscéral fera d’elle une résistante dont l’un des premiers actes sera de créer, avec d’autres, le célèbre Réseau du Musée de l’homme : accueil des évadés, appels à la désobéissance, fabrication de faux papiers…

Traquée par les mouchards, confrontée à une propagande sanglante, la jeune chercheuse refuse néanmoins de se laisser embarquer sur le terrain de la mauvaise foi idéologique. Elle affirme la nécessité de préserver une certaine éthique du juste et du vrai, celle que lui ont enseignée ses deux maîtres en hygiène intellectuelle, l’anthropologue Marcel Mauss (1872-1950) et l’islamologue Louis Massignon (1883-1962) : « Dans une période où toutes les passions sont exaspérées, et d’abord les nôtres ; où nous avons les nerfs à fleur de peau et le cœur au bord des lèvres, nous ne devons pas nous abandonner aux excès de notre agacement, ou de notre dégoût, mais nous devons nous efforcer de bien voir (le peu qu’on nous laisse voir), de bien comprendre et de bien juger », affirme la résistante dès 1941.

Ne pas travestir les faits, reconnaître ses propres erreurs, opposer le rire à la bêtise, aussi : toute sa vie, Germaine Tillion a été fidèle à cette « discipline de l’esprit » qui prenait racine dans les sentiments les plus spontanés. Et de même que son entrée en résistance a fait coïncider la nécessité de veiller sur la vérité et celle de vomir Vichy, chaque étape de son itinéraire politique reflète cette rencontre entre la rigueur et l’émotion.

Arrêtée en août 1942, Germaine Tillion est déportée à Ravensbrück un an plus tard. Bientôt, elle apprend que sa mère, Emilie, s’y trouve aussi. Un matin de mars, après l’appel, celle-ci est conduite à la mort.

Dès cet instant, la résistante n’aura plus qu’une idée : comprendre exactement ce qui s’est passé. Après avoir enquêté au sein du camp, elle interrogera les déportées libérées en même temps qu’elle, leur posant maintes questions sur le jour et l’heure de leur arrivée au camp, les tâches qu’elles y ont effectuées, le nom des détenues qu’elles ont vues mourir… Cette documentation nourrira le livre intitulé Ravensbrück(Seuil, 1973), vaste étude ethnographique qu’on peut lire comme un tombeau pour la mère assassinée.

Elle « essaie » de comprendre

Cette méthode bouleversée se retrouve dans d’autres ouvrages signés Germaine Tillion, à commencer par ceux qu’elle a consacrés à l’Algérie, qu’elle a sillonnée une première fois de 1934 à 1940, y nouant de nombreuses amitiés, et qu’elle redécouvre, quinze ans plus tard, en pleine guerre d’indépendance.

Comme son Ravensbrück, ses textes « algériens » illustrent encore la décision que la jeune résistante avait prise dès 1941 : « Sur le plan des idées, nous ne connaissons d’emblée qu’une cause qui nous est chère, celle de notre patrie, c’est par amour pour elle que nous nous sommes groupés, c’est pour essayer de maintenir sa foi et son espérance. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons absolument pas lui sacrifier la vérité, car notre patrie ne nous est chère qu’à la condition de ne pas devoir lui sacrifier la vérité. » Lire aussi Germaine Tillion, une rescapée engagée contre la torture

Sur le fond, cet état d’esprit explique pourquoi Tillion s’obstinera à appeler les choses par leur nom : ainsi, elle dénoncera haut et fort la torture pratiquée par l’armée française, proclamant sa colère et sa honte devant l’impunité dont jouissent les bourreaux. Sur la forme, cette éthique de la vérité inscrit les ouvrages de l’ethnologue dans la grande tradition des « essais ». Page après page, elle « essaie » d’écrire, de voir, de comprendre… et ses textes tentent quelque chose, avancent à tâtons, assument leurs propres fragilités.

« Il va de soi qu’il s’agit là de suppositions et non d’affirmations », lit-on dans l’un des ses ouvrages classiques, Le Harem et les cousins (Seuil, 1966), où elle étudie les causes et les conséquences de « l’avilissement de la femme » dans les sociétés méditerranéennes. Là où l’endogamie perpétue la tendance à « vivre entre soi », explique Germaine Tillion, l’ethnographie permet de franchir les murs et de percer ces « beaux jardins clos » que sont les cultures, les religions, les patries : « L’ethnologie – pas seulement science humaine, mais humanisme – tient, au niveau de l’interconnaissance des peuples, une place parallèle à celle que joue le dialogue au niveau des individus : un aller-retour incessant de la pensée, incessamment rectifié. »

Distance et rire

Tillion relit, corrige, découpe, colle des notes au bas des pages, reprend chacun de ses livres, qui connaissent souvent plusieurs éditions et demeurent parfois volontairement inachevés.

Mais un tel parti pris ne vaut pas que sur le papier. Pendant la guerre d’Algérie, elle « essaiera » plus d’une chose. Après y avoir créé les « centres sociaux », afin de lutter contre ce qu’elle nomme la « clochardisation » du pays, l’ancienne résistante va demander aux rebelles du FLN l’arrêt des attentats contre la population civile.

Elle qui se bat, côté français, pour que cessent les exécutions capitales, se rend au cœur de la Casbah, à Alger, pour y rencontrer l’un des meneurs de la lutte armée, Yacef Saâdi. « Nous ne sommes ni des criminels ni des assassins », lui dit-il. « Vous êtes des assassins, rétorque-t-elle. Vous avez versé le sang innocent. Le sang innocent crie vengeance. » Et le chef nationaliste d’admettre : « Oui, nous sommes des assassins. Mais les bombes, c’est la seule façon que j’ai de m’exprimer. »

Germaine Tillion misera sans cesse sur cette coalition de l’intelligence et de l’ironie qui lui avait permis de tenir bon dans l’enfer concentrationnaire

Six décennies plus tard, Yacef Saâdi témoignera de sa reconnaissance envers Germaine Tillion, quand elle entrera au Panthéon. Il ne lui aura pas tenu grief de ses positions : à l’instar d’Albert Camus, elle pensait que l’Algérie, sans la France, était vouée à la misère et à la dictature. Mais d’autres ne lui pardonneront pas sa démarche de l’époque.

Comme maints partisans de l’Algérie française, le général Massu lui reprochera d’avoir « contribué au désastre » en tendant la main à l’ennemi ; à gauche, Simone de Beauvoir parlera de « saloperie », car Tillion lui paraissait trop modérée et ne soutenait pas les attentats. Quant à l’avocat Jacques Vergès, qui se voulait le hérault du FLN, « il haïssait en Germaine Tillion celle qui tentait un dialogue là où ne devait parler que la haine », selon les mots de l’historien Pierre Vidal-Naquet, qui saluait en l’ethnologue un « marabout à la fois rusé et noble », plein de courage et d’humour (Le Siècle de Germaine Tillion, sous la direction de Tzvetan Todorov, Seuil, 2007).

Chaque texte de l’intellectuelle est en effet marqué par son esprit facétieux, son souci d’introduire de la distance, voire du rire, jusqu’au cœur des périls.

Sa première œuvre n’est-elle pas une opérette comique discrètement rédigée à Ravensbrück ? En 1943, ne se paiera-t-elle pas la tête des juges allemands, depuis sa prison de Fresnes, en leur expédiant une lettre où elle écrit, après avoir rappelé ses expériences d’anthropologue : « Malgré ces compétences variées, je déclare formellement que, si ces Messieurs de la police allemande ont réellement perdu leur innocence, je suis incapable de la leur rendre » ? Par la suite, quel que soit le combat mené, contre la torture en Algérie, en solidarité avec les victimes des colonels grecs ou aux côtés des sans-papiers de France, Germaine Tillion misera sans cesse sur cette coalition de l’intelligence et de l’ironie qui lui avait permis de tenir bon dans l’enfer concentrationnaire.

« Il existe dans les forêts de l’Amérique boréale des cervidés batailleurs et stupides qui parfois emmêlent leurs gigantesques bois et crèvent ainsi naseaux contre naseaux », remarque celle qui considère toujours l’affrontement comme une facilité hideuse, et la mesure comme une bravoure sacrée.

Chercheuse et moraliste

Car à la fin des fins, son plaidoyer pour la nuance est celui d’une chercheuse, mais aussi celui d’une moraliste. Peut-être parce qu’elle a reçu une éducation chrétienne, Germaine Tillion est de ces rares intellectuels qui ont gardé une sensibilité à la question du mal.

Chez elle, l’héroïsme et l’humour se déploient à l’horizon d’un constat fondamental : « L’humanité, c’est quelque chose de dangereux. » Pour s’en convaincre, il faut la lire quand elle évoque Robert Alesch, le prêtre qui l’a dénoncée et qui travaillait pour la Gestapo. A lire Tillion, la « perversité »de cet homme a quelque chose d’inexplicable, elle relève d’une perfidie quasi surnaturelle. De ces esprits malfaisants, on ne saurait venir à bout. Du moins peut-on essayer de leur résister, de leur survivre, de les nommer tels qu’ils sont.

Peu après son retour de déportation, la résistante fait un cauchemar – elle le raconte dans L’Enfant de la rue et la dame du siècle (Tirésias, 2010). Au milieu d’un réfectoire se trouvent des SS attablés devant des victuailles, ainsi qu’un officier anglais qui s’adresse à elle : « Voyez-vous, on va leur servir ce repas et ensuite on va les décapiter. » Alors elle s’approche timidement d’un des nazis. « La question que je voulais poser, raconte Germaine Tillion, et la seule question que je pose, c’est “Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je voulais seulement vous demander : pourquoi étiez-vous si méchant ?” Et alors, il fait un geste, comme ça, l’air de dire “comment voulez-vous que je le sache ?”. Et je me tais. »

Roland Barthes casse les clichés

Par Jean Birnbaum

Publié le 28 août 2020 à 20h00 – Mis à jour le 30 août 2020 à 05h51

PORTRAIT« Le courage de la nuance » (6/6).

Contre la pensée dogmatique, certaines figures du XXe siècle ont incarné l’audace de l’incertitude. Pour lutter contre la tyrannie des stéréotypes, l’auteur des « Mythologies » s’en remettait à la littérature et au langage amoureux.

Voici trois petits carnets, griffonnés au Bic ou au feutre. Sur l’un d’entre eux, des croquis témoignent de telle visite à Pékin ou de telle halte à Shanghaï : un réservoir à céréales, les nattes d’une petite fille, la casquette d’un ouvrier… Et soudain ces mots qui disent l’exaspération :« Etc. (J’en ai marre). »

Au printemps 1974, Roland Barthes sillonne la Chine avec une délégation d’intellectuels français. En ces lendemains de Mai 68, le maoïsme transporte maints esprits parisiens. Au sens propre, puisque le régime balade ses thuriféraires de villages en usines pour leur apprendre à reconnaître la supériorité écrasante du « socialisme ».

Justement, Barthes étouffe. Ce grand dynamiteur de clichés, qui a connu un vaste succès populaire en France, vingt ans plus tôt, avec ses célèbres Mythologies (Seuil, 1957), est asphyxié par l’omniprésence de la propagande. Ses Carnets du voyage en Chine (Christian Bourgois/IMEC, 2009) en portent la trace. L’écrivain y consigne son sentiment de stérilité, l’impossibilité d’écrire et de désirer : « Aucun mouvement du sexe »,constate-t-il, comme si la chape de plomb totalitaire réprimait non seulement la moindre insurrection, mais encore la plus modérée des érections. Aucun sourire en cet empire, aucune surprise non plus : « Rien de l’incident, du pli, rien du haïku. La nuance ? Fade ? Pas de nuance ? »

Pas de nuance, mais partout ce « dragon » contre lequel Barthes aura lutté jusqu’à sa mort, en 1981 : la tyrannie du stéréotype. Pour décrire celui-ci, Barthes utilise l’image de la « brique ». A cette langue massive, qui est celle de l’idéologue, il oppose la « bouffée » de langage, dont le modèle est la parole amoureuse, à la fois déclarative, chancelante et éparpillée : « Là où tu es tendre, tu dis ton pluriel », peut-on lire dans Fragments d’un discours amoureux (Seuil, 1977), ce chef-d’œuvre qui est aussi un best-seller. Le destin de la langue, donc de l’humanité, se joue dans la dialectique de la brique oppressive et de la bouffée anarchique. Barthes a pu le vérifier au cours de son périple chinois : autant l’idéologie triomphante lui donne la migraine, autant sa mise en échec le met en émoi.

« Je veux vivre selon la nuance »

Certes, lui-même s’est parfois laissé aller à des formes de dogmatisme. Les textes qu’il publie au cours des années 1950 sont marqués par une lecture marxiste un brin schématique. Et, lors de la tonitruante controverse qui l’oppose au professeur Raymond Picard, en 1965-1966, à propos de Racine, Barthes ne fait pas toujours preuve d’une parfaite amabilité : s’autorisant quelques amalgames teigneux, il va jusqu’à assimiler Picard et la « critique universitaire » à l’extrême droite… En privé, du reste, Barthes gardera la dent dure tout au long de sa vie, n’hésitant pas à qualifier tel collègue de « con », tel film de « merde »…

Et pourtant. A partir des années 1970, le sémiologue fait de la nuance un souci constant et une méthode active. « Je veux vivre selon la nuance »,proclame-t-il. Tenir bon sur cette aspiration, c’est s’en remettre à la littérature. « Maîtresse des nuances », la littérature est gardienne de la pluralité, elle permet de se soustraire aux manichéismes de ceux qui voient le monde en noir et blanc… « J’entends sa voix me disant de mettre un peu de couleur », notait Barthes dans le bouleversant Journal de deuil (Seuil, 2009) tenu après la mort de sa mère.Lire aussi « Carnets du voyage en Chine » et « Journal de deuil » : Roland Barthes ose le cliché

Chez Barthes, l’amour de la nuance est indissociable de cette figure maternelle auprès de laquelle il a grandi à Bayonne, son père ayant disparu sur le front de la Grande Guerre. Nuance visuelle : le souvenir d’Henriette est associé à la douce lumière du Sud-Ouest, gage d’équilibre. Nuance musicale, également : jusqu’à la fin, Barthes a joué du piano auprès de sa mère adorée. Peu à peu, le corps-à-corps avec l’instrument devient un outil de résistance à toute position de surplomb : Barthes décrit la musique comme « le degré zéro de tous les systèmes de sens », la vibration qui échappe aussi bien à la violence des stéréotypes qu’à la toute-puissance des concepts.

Miner les jugements tout faits

Or telle est bien l’obsession de Barthes, ce qui rend son héritage encore si subversif aujourd’hui, dans le vacarme des certitudes assénées, des ennemis jurés : rêver un discours qu’on pourrait tenir sans l’imposer, inventer une parole qui viendrait miner les dominations routinières, les jugements tout faits. Cette utopie, Barthes l’esquisse en puisant dans les trésors de la philosophie orientale. A la fin de sa vie, il s’en inspire pour forger une catégorie qu’il nomme le « Neutre ». Par là, il désigne ce lieu où l’on refuse de choisir un terme contre un autre, où l’arrogance se trouve suspendue. « Je réunis sous le nom d’arrogance tous les “gestes” (de parole) qui constituent des discours d’intimidation, de sujétion, de domination, d’assertion, de superbe », résume le professeur au Collège de France.

Quand il fait son entrée dans la prestigieuse institution parisienne, en 1977, Barthes se présente comme un « sujet incertain », dont l’ambition est de remettre le langage en mouvement. Il voudrait bâtir une parole à la fois enseignante et « hors pouvoir ». Né dans un milieu modeste, pupille de la nation, Barthes avait dû interrompre ses études avant le bac, quand il fut frappé par la tuberculose. Ni normalien, ni agrégé, ni docteur, il s’est toujours considéré comme un « sujet impur »au sein de l’université. Ayant à cœur de retourner cette marginalité en originalité, il a voulu perturber les cadres de l’institution en faisant de l’enseignement une échappée belle, ouverte à la multiplicité des trajectoires, guidée par un maître sans maîtrise.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Portrait du sémiologue en artiste

Cette façon de voir éclaire la relation douloureuse que Barthes entretient avec les espaces où s’accusent les lignes de force idéologiques, à commencer par les arènes médiatiques et politiques. Bien que ses œuvres soient remplies d’entretiens accordés à différents journaux, du Monde à L’Express en passant par Playboy, l’auteur du Grain de la voix(Seuil, 1981) témoigne de son malaise face à cet exercice. « Toute question fait de moi un rat piégé », affirme le sémiologue, qui reproche au pouvoir médiatique d’écraser la nuance en privilégiant des logiques binaires (pour/contre, ami/ennemi…). Malheur à qui refuserait de prendre parti ! « Le journaliste : une sorte de flic qui vous aime bien, qui vous veut du bien puisqu’il vous donne la parole et vous ouvre la publicité », grince Barthes à la fin de sa vie, furieux que la presse veuille l’obliger à commenter la moindre péripétie politique.

Cette démarche lui est d’autant plus insupportable qu’il considère la scène politique comme le lieu de la bêtise. Quand il dit cela, il pense d’abord à la démagogie d’extrême droite, comme en attestent ses articles consacrés au poujadisme, cette manière de « décréter néant tout ce qui risque de substituer l’explication à la riposte ». Lycéen au moment des émeutes du 6 février 1934, Barthes a été marqué par l’engagement antifasciste de sa jeunesse.

A ses yeux, néanmoins, la bêtise n’est en aucun cas réservée à un parti, elle est constitutive de toute prose militante en tant que langage-ventouse, qui vous colle à la peau jusqu’à la paralysie : « Quand un ensemble de positions paraissent se réifier (…), j’ai envie d’aller ailleurs, confie-t-il en 1977. Et c’est en cela que je pourrais me reconnaître comme un intellectuel ; la fonction de l’intellectuel étant d’aller toujours ailleurs quand “ça prend”. » Ces mots expliquent pourquoi Barthes ne s’est pas joint aux manifestations de Mai 68. Et aussi pourquoi il a refusé, huit ans plus tôt, de signer le « Manifeste des 121 », qui prônait la désobéissance militaire en Algérie.

Une espérance d’émancipation

Admirateur de Jaurès et sympathisant de la gauche non communiste lorsqu’il était étudiant, Barthes est certes solidaire des mobilisations indépendantistes. Pour lui, le Neutre n’est pas synonyme de pantalonnade ! C’est une valeur active qui exclut tout ce qui est systématique, et donc aussi de rester systématiquement en retrait. Pour s’en convaincre, on lira ses textes sur l’imaginaire colonialiste, et notamment la « grammaire africaine » de l’Etat français. Son effort de décryptage affiche clairement une volonté politique, ou en tout cas une espérance d’émancipation : pour inventer d’autres manières de vivre ensemble, il vise à réunir les idéaux du révolutionnaire Karl Marx (changer le monde) et du poète Stéphane Mallarmé (changer la langue).Lire aussi, au centenaire de sa naissance (2015) :Clarté de Barthes

Mais, précisément, le combat de Barthes consiste d’abord à traquer le pouvoir à même la langue. Pas question, pour lui, de se laisser enrégimenter par un discours qui pourrait lui-même devenir hégémonique et figé : « Je parlais un jour avec un ami qui me disait qu’en italien “casé” se dit “sistemato”. J’avais trouvé ça très bien qu’au lieu de dire : “Untel est casé”, “Untel est marié”, on puisse l’imaginer “systémé”, pris dans un système… », s’amusait Barthes peu après avoir publié Fragments d’un discours amoureux.

Ce livre, on s’en souvient, relève du soliloque : avant d’être imprimé, son texte a été élaboré à voix haute au cours d’un séminaire. Si l’on ajoute que le premier maître de Barthes fut non pas un théoricien mais un chanteur, le baryton Charles Panzéra, on comprendra que le contraire du systématisme, ici, c’est l’amour rythmé de la nuance. Pour le sujet du désir comme pour celui de la rébellion, il s’agit de trouver le bon tempo, celui qui permet de se laisser bousculer par les « bouffées » afin de contourner les « briques ».

A ceux qui verraient là une façon de se défiler, Barthes oppose ces mots publiés dans Le Monde lors de son retour de Chine : « N’est-ce pas finalement une piètre idée du politique que de penser qu’il ne peut advenir au langage que sous la forme d’un discours directement politique ?L’intellectuel (ou l’écrivain) n’a pas de lieu – ou ce lieu n’est autre que l’Indirect : c’est à cette utopie que j’ai essayé de donner un discours juste(musicalement). » Telle serait la vibrante leçon de Barthes : la hardiesse est une délicatesse, et la bravoure vaut le détour.