Le traité de Trianon, une obsession hongroise

Publié le 24 juillet 2020 à 12h55 – Mis à jour le 26 juillet 2020 à 13h44

REPORTAGE

« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (1/4). Le 4 juin 1920, la Hongrie signait le traité de Trianon avec les pays vainqueurs de la première guerre mondiale. Cent ans après, Viktor Orban cultive le souvenir de ce « diktat ».

Il était une fois une terre de montagnes derrière l’interminable plaine du Danube. Une terre faite de « trésors naturels » dont « l’Occident a privé la Hongrie », « violant des frontières millénaires » pour forcer les Hongrois à vivre derrière des « frontières indéfendables » transformant leur nation en « couloir de la mort ».

Ainsi s’est exprimé le premier des Hongrois, Viktor Orban, samedi 6 juin, pour commémorer la « tragédie nationale » que représente le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 dans l’annexe du château de Versailles, et qui représente toujours une plaie saignante pour une bonne partie des Hongrois, cent ans plus tard.

Signé entre les puissances victorieuses de la première guerre mondiale et les représentants d’une Hongrie défaite, alliée au Reich allemand pendant le conflit, Trianon s’est traduit par la perte des deux tiers du territoire de l’ex-royaume de Hongrie, auparavant partie intégrante de l’Empire austro-hongrois. Il a laissé un tiers des populations magyarophones dans des nouveaux pays voisins, comme la Tchécoslovaquie ou la Roumanie.

Pas un Hongrois ne peut ignorer ce qu’est Trianon, ce « diktat » imposé à une nation fière et linguistiquement isolée par des puissances victorieuses, à commencer par cette France où le traité, à l’instar des nombreuses autres conventions redessinant les frontières de l’Europe après 1918, est largement oublié.

S’il n’y avait eu le coronavirus, Viktor Orban avait prévu de commémorer cet événement en inaugurant un nouveau monument controversé en plein cœur de Budapest : une longue rampe tapissée des noms des communes perdues qui plonge dans le sol vers une flamme éternelle symbolisant la Grande Hongrie. L’inauguration a été repoussée au mois d’août. A la place, le premier ministre nationaliste s’est rendu au calvaire hongrois de Satoraljaujhely, à la frontière slovaque, où un parcours en quatorze stations fait l’analogie entre les souffrances du Christ et celles de la Hongrie. C’est là qu’il a tenu le discours apocalyptique et guerrier du samedi 6 juin.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Hongrie : le coronavirus perturbe les cérémonies du centenaire du traité de Trianon

Des « minorités » choyées par Orban

Si cent ans sont passés, environ 2 millions de Hongrois – alors que la Hongrie même compte 9,7 millions d’habitants – se répartissent encore entre la Roumanie, la Slovaquie, la Serbie, l’Ukraine, l’Autriche, la Croatie et la Slovénie. Ces « minorités » jouent un rôle prépondérant dans la politique interne et externe du premier ministre nationaliste Viktor Orban, qui les choie depuis son retour au pouvoir à Budapest en 2010. Il a ainsi permis à plus de 1 million d’entre eux d’obtenir un passeport hongrois. Et ceux-ci le lui rendent bien. A chaque élection, ils votent massivement pour le Fidesz, son parti.

« Viktor Orban nous défend. Il nous donne des aides, 300 lei roumains [60 euros] par enfant chaque année, ce n’est pas beaucoup mais cela permet de payer le pain », vante ainsi Veronika Csibi, 61 ans. Sa modeste demeure en bois où une seule pièce sert de chambre, de cuisine et de salle à manger est à plus de dix heures de route de la capitale hongroise, perdue au milieu de la vallée d’Uzului, en plein cœur de la Roumanie. Ici, aux marges du plateau des Sicules, on parle hongrois. Il y a cent ans comme aujourd’hui.

Sa demeure est située dans la commune à plus de 90 % magyarophone de Csikszentmarton (Sanmartin, en roumain). Le premier commerce est à une heure de piste caillouteuse en voiture. Son mari est à l’hôpital et tous ses frères sont partis depuis longtemps, laissant la jeune retraitée labourer seule avec sa voisine cette terre située à 1 000 mètres d’altitude.« Je suis née dans la maison juste là-bas, raconte l’ancienne ouvrière textile entre deux suées inévitables sous le soleil de plomb de ce début d’été. C’est important que les Hongrois restent dans la vallée, ma maison est une des dernières avant les Roumains. »

Jamais elle n’a poursuivi la piste qui zigzague entre les troupeaux de moutons et de vaches, puis descend au milieu de forêts de pins d’un vert profond. Celle-ci est presque uniquement fréquentée par des camions remplis de troncs d’arbres tranchés par centaines dans des conditions de légalité douteuse dans ce territoire isolé. Au bout d’une heure de route cahoteuse, on arrive à un panneau sur lequel est inscrit « Bacau », nom du département voisin. Cette frontière est bien vivante dans les esprits des locaux : ici s’arrête le Pays sicule, ce territoire à majorité hongroise enclavé en plein milieu de la Roumanie depuis le traité de Trianon. En contrebas, les Roumains sont de nouveau majoritaires.

En 1918, cette vallée était déjà une ligne de front entre les soldats de l’Empire austro-hongrois et ceux du royaume de Roumanie, jusqu’à ce que le traité de Trianon attribue les Sicules à Bucarest. Juste après le panneau, un petit cimetière militaire vient le rappeler. Les quelques centaines de tombes sont un sujet de tension entre les deux communautés qui se disputent les centaines de mètres carrés qu’il occupe le long de la piste. En juin 2019, la dispute s’est transformée en bataille. « Je n’avais jamais vu autant de voitures passer devant chez moi »,raconte Veronika Csibi, qui a suivi ce qui se passait en contrebas de chez elle depuis son petit poste de télévision. « Les Roumains, ils ont exhumé les cadavres ! », s’indigne-t-elle, choquée. La réalité est moins crue.

Depuis 2018, le maire de la commune roumaine de Darmanesti a en effet mis la main sur les dizaines de tombes hongroises marquées de triangles de bois entourés d’un ruban aux couleurs magyares, entretenues auparavant par Csikszentmarton. Juste à l’entrée à gauche, il a fait installer un ensemble de tombes en béton, beaucoup plus modernes, avec un ruban aux couleurs roumaines et des drapeaux européens.

« J’ai rendu au cimetière son caractère international que les Hongrois lui avaient retiré », assure Constantin Toma, qui, pour bien marquer son territoire, reçoit, accompagné d’une délégation complète, au milieu des tombes où il a fait dresser une table digne du décorum de la période communiste. Le 6 juin 2019, c’est entouré de militants d’extrême droite venus de toute la Roumanie, brandissant de gigantesques drapeaux après avoir forcé le portail en bois sicule, qu’il a inauguré la nouvelle parcelle.

« Profanation »

Les quelques dizaines de Hongrois venus protéger leurs tombes ont été écartés sans ménagement. « Aux héros roumains inconnus », a-t-il fait inscrire sur les tombes modernes. « Il n’y a pas vraiment de corps en dessous », admet l’édile roumain, mais il assure que des soldats roumains sont bien morts ici.

« C’est physiquement impossible, les Roumains et les Hongrois ne combattaient pas dans le même camp », rétorque son homologue de Csikszentmarton, Andras Gergely, qui dénonce « une profanation ». C’est lui qui organisait l’entretien de ce cimetière abandonné sous le communisme. Dans son bureau de la mairie où le drapeau roumain réglementaire est soigneusement caché derrière une plante verte, les cartes de sa municipalité incluent très précisément le cimetière que les cartes de Constantin Toma font, elles, figurer sur sa commune. Les deux hommes ne se parlent plus. « C’est trop tard », lâche le Hongrois. Comme souvent en Roumanie, la dispute est désormais partie dans une interminable procédure judiciaire.

Cela pourrait ressembler à une simple querelle de clocher, mais la bataille du cimetière de la vallée d’Uzului est révélatrice des vieilles tensions qui existent toujours entre Hongrois et Roumains en Transylvanie, ce massif du centre de la Roumanie qui héberge les Sicules.

Après les incidents, l’ambassadeur roumain à Budapest a été convoqué par le ministre hongrois des affaires étrangères, qui a exigé que le cimetière « soit rendu à son état originel ». Viktor Orban n’a jusqu’ici pas obtenu gain de cause. Au contraire, le maire roumain fait asphalter la voie menant aux tombes « pour y faire venir les touristes ».

« On est en train de tout perdre, de reculer, les Roumains n’arrêtent pas d’avancer », se désespère un garde forestier hongrois venu se recueillir, à la nuit tombée, comme à chaque fois qu’il passe devant le cimetière après une journée à lutter tant bien que mal contre le trafic de bois, l’enjeu lucratif qui se cache derrière cette bataille mémorielle. « Je rêve qu’on remette une frontière quelques kilomètres plus bas comme à l’époque »,assure-t-il, bravache, tout en demandant à rester anonyme.

Angoisse d’une disparition

A l’image de beaucoup de Hongrois, les Sicules sont angoissés par leur éventuelle disparition, après avoir réussi à résister à la politique de roumanisation de l’ex-dictateur Nicolae Ceausescu (au pouvoir de 1965 à 1989).

« En 1989, il y avait 2 millions de Hongrois en Roumanie, maintenant nous ne sommes plus que 1,2 ou 1,3 million. Beaucoup sont en Hongrie, mais la plupart sont partis en France, en Allemagne ou en Angleterre pour travailler », souligne le maire de Csikszentmarton. « Nous n’avons pas les mêmes racines culturelles que les Roumains, défend-il. Moi je parle roumain, c’est obligatoire pour être maire, mais les jeunes préfèrent apprendre l’anglais. »

Les Hongrois des Sicules défendent depuis des années un projet de région autonome avec, pour capitale, Targu Mures (Marosvasarhely, en hongrois), ville de Transylvanie d’histoire hongroise mais où la majorité des 135 000 habitants est désormais roumanophone. Une perspective qui semble inatteignable tant la Roumanie actuelle suspecte toujours les Hongrois de vouloir redessiner les frontières. « Des intellectuels roumains nous soutiennent, mais c’est vrai que cela fait peur à la majorité des Roumains », euphémise Balazs Izsak, qui préside le Conseil national sicule depuis sa création, en 2003.

Le parti des Hongrois de Roumanie, nommé Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR), proche du Fidesz, n’a jamais pu faire avancer cette cause alors même qu’il a fait partie de plusieurs gouvernements de coalition.

Depuis ses bureaux de Budapest, le directeur de l’Institut pour la protection des droits des minorités, un organisme public créé par Viktor Orban pour défendre en justice les Hongrois des pays voisins, regrette ces maigres résultats. « Quand je parle aux responsables politiques occidentaux des problèmes des minorités hongroises, ils répondent en général qu’ils ne s’en occupent pas parce qu’il n’y a pas de sang qui coule. Bien sûr, je ne veux pas encourager les Hongrois dans cette voie, mais je leur dis qu’on peut quand même faire des actions dans la rue, des sabotages ou des manifestations sans verser de sang », défend György Csoti. A Targu Mures, Balazs Izsak rejette pourtant cette idée : « Chaque fois qu’il y a eu de la violence, cela s’est traduit par plus de départs de Hongrois de Roumanie. »

Menace voilée

Officiellement, Budapest ne réclame pas de récupérer les territoires perdus. « Nous ne voulons pas changer les frontières parce que c’est impossible à faire et qu’en plus, cela ne résoudra pas le problème des endroits où les Hongrois sont minoritaires », résume M. Csoti. Mais, selon lui, il est possible d’avoir une « autonomie culturelle et territoriale ».

Dans la bouche de Viktor Orban, cela donne : « Seuls les Etats ont des frontières, pas les nations. Certains l’ont compris, d’autres pas. Ces derniers feraient bien de se presser. » Cette menace voilée est destinée en particulier aux pays non coopératifs. Ce n’est pas un hasard : les voisins avec lesquels M. Orban a les relations les plus tendues sont aussi ceux où les minorités hongroises se plaignent le plus. La Roumanie et l’Ukraine, gouvernées par deux exécutifs libéraux et pro-européens, sont ainsi l’objet de critiques récurrentes de Budapest. Une guerre diplomatique est même toujours en cours avec Kiev, auquel les représentants des 150 000 Hongrois reprochent une loi sur l’éducation votée en 2017, pas vraiment appliquée, qui prévoit de renforcer l’enseignement de la langue ukrainienne.

La Hongrie met son veto à tout rapprochement de l’Ukraine avec l’OTAN et l’UE. Soit l’exact opposé de ce qu’elle fait avec la Serbie

« La réintégration du Donbass et de la Crimée est inenvisageable sans régler ce problème de l’enseignement de la langue. Cette loi est une des raisons des mouvements séparatistes russophones »,théorise ainsi Laszlo Brenzovics, président de l’Association culturelle des Hongrois de Transcarpatie (Ukraine) et longtemps député à Kiev.

Cette thèse correspond parfaitement à la proximité de Viktor Orban avec Vladimir Poutine. « C’est choquant de voir que les jeunes de Beregszasz [la capitale des Hongrois d’Ukraine] doivent donner leur sang pour un conflit russo-ukrainien qui n’est pas le leur à 2 000 kilomètres de leur village natal », ajoute l’historien spécialiste de Trianon, Pal Hatos.

En attendant un hypothétique règlement de cette question, la Hongrie met son veto à tout rapprochement de l’Ukraine avec l’OTAN et l’Union européenne (UE). Soit l’exact opposé de ce qu’elle fait avec la Serbie, gouvernée par le prorusse Aleksandar Vucic, un proche de Viktor Orban. Dans ce pays, le maître de Budapest fait tout pour que les élus des 250 000 Hongrois soutiennent le pouvoir et il défend avec ferveur son adhésion à l’UE.

Les minorités hongroises servent de levier au grand rêve orbanien d’une révolution christiano-nationaliste venant d’Europe centrale pour changer l’Europe de l’intérieur. Une révolution dont il serait le leader. Encore une fois, le discours de M. Orban à Satoraljaujhely où il a détaillé « la vision du monde à la hongroise », par opposition à une prétendue vision occidentale, permet de le comprendre : « L’Europe centrale a été redessinée sans aucune préoccupation morale, tout comme les frontières de l’Afrique et du Moyen-Orient. Mais maintenant, il n’y a plus d’Empire britannique ou français. Ce qu’il en reste ne fait que battre de l’aile, étouffé par le multiculturalisme de leurs anciens colonisés affamés de vengeance. L’histoire donne la chance aux peuples d’Europe centrale d’ouvrir une nouvelle ère. Or, nous [les Hongrois] sommes redevenus le pays le plus peuplé du bassin des Carpates. Notre force d’attraction politique, spirituelle, économique et culturelle croît de jour en jour. Le retour des Hongrois a commencé. »

Le passeport, une forme d’assurance-vie

Dans cette géopolitique orbanienne, la démographie fondée sur une vision purement ethnique de la nationalité joue un rôle primordial. Sa politique nataliste refusant toute immigration en est le premier pilier, mais elle est encore loin d’avoir stoppé le déclin démographique de son pays.

L’autre consiste donc à aller « chercher » des Hongrois dans les pays voisins. Distribuer les passeports est une des premières mesures qu’il a fait adopter après son retour au pouvoir en 2010, malgré les protestations de certains pays voisins.

« Nous l’avons demandé dès que cela a été possible. C’est important pour nous, nous nous sentons soutenus », explique Erzsebet Nagy, qui habite une des maisons de Csikszentmarton, cachée derrière un portail sicule traditionnel en bois sculpté et décoré du drapeau jaune et bleu pro-autonomie. A 72 ans, elle n’a pourtant mis les pieds qu’une seule fois en Hongrie. C’était en 1982. Parlant très peu roumain, elle ne regarde que la télévision hongroise que M. Orban a mise à sa botte depuis 2010. Pour elle comme pour beaucoup de ses voisins, ce passeport est surtout une forme d’assurance-vie, une garantie qu’en cas de problème, il y aura toujours un Etat pour les protéger.Article réservé à nos abonnés Lire aussi En Europe de l’Est, les anciens Etats communistes connaissent une forte chute de leur population

A ces passeports, s’ajoute de l’argent. En dix ans, les fonds pour les Hongrois de l’étranger ont décuplé, atteignant en 2019 plus de 380 millions d’euros. Ils servent à promouvoir la langue, donner des aides sociales ou construire des stades de football, la passion de Viktor Orban. Ainsi, 250 000 enfants touchent des allocations s’ils suivent des cours de hongrois.

Mais cette politique va encore plus loin. Dans le même département deBacau, mais à plus de deux heures de route à l’est de Darmanesti et du Pays sicule, une minorité en voie de disparition fait l’objet de toutes les attentions de Budapest. En 2019, Viktor Orban a même fait nommer un « commissaire » pour s’occuper d’elle. Il s’agit des Csango, une ethnie à l’origine et aux contours flous qui regrouperait encore quelques milliers de locuteurs d’une langue magyarophone difficilement compréhensible par un Budapestois. Mais pour les Hongrois, pas de doute, il s’agit des descendants des anciens gardiens extérieurs du royaume de Hongrie.

A Galbeni, village misérable situé à quelques kilomètres de Bacau, Eva Ferencz essuie les plâtres de la « Maison hongroise » qu’elle s’apprête à inaugurer en septembre, si le coronavirus le permet. Ces quelques salles fraîchement repeintes de blanc, grâce à des subventions du gouvernement hongrois, devraient accueillir à la rentrée environ cinquante-cinq enfants du village pour leur enseigner les traditions musicales csango, et surtout le hongrois, que la plupart ne parlent plus dans cette région roumanisée de force sous Ceausescu. Beaucoup de parents témoignent ainsi des brimades qu’ils devaient subir pendant leur enfance pour parler roumain à l’école. « C’est important que leurs enfants apprennent le hongrois et la culture csango », assure Mme Ferencz en faisant visiter ses locaux qui accueilleront les enfants après leurs cours à l’école publique, située juste en face. La cantine est gratuite, et les parents qui envoient leurs enfants touchent aussi 50 lei (environ 10 euros) par mois, deux éléments importants pour attirer les enfants, admet-elle.

Le but ? « Sauver cette culture qui risque de disparaître. » Mais aussi façonner, au sein d’une population, des petits Hongrois qui auraient pu se considérer comme Roumains. Etre catholique, la religion des Csango, dans une Roumanie majoritairement orthodoxe, et baragouiner quelques mots de hongrois suffit ainsi pour obtenir le fameux passeport. « Le consul peut même se déplacer ici pour les remettre », assure Eva Ferencz.

Cette politique est vivement critiquée par certains Csango. « Je comprends un peu le hongrois, mais je me considère comme Roumaine. D’ailleurs, la plupart des Csango ne se reconnaissent pas comme Csango »,fustige ainsi la salariée d’une autre ONG active sur le même territoire, qui préfère rester anonyme car elle entretient des relations conflictuelles avec les Hongrois. « L’Eglise catholique et l’école publique sont contre nous », regrette aussi Eva Ferencz, alors que ces deux institutions défendent l’identité roumaine des Csango.

Parmi ses 3 000 à 5 000 « élèves », les sœurs Ghiur, 16 et 21 ans, représentent une de ses plus grandes fiertés. Leur mère est professeure de culture csango dans la Maison hongroise de Mme Ferencz. Si, dans leur modeste demeure accrochée à la digue qui les protège des eaux du lac voisin, toutes parlent roumain, les deux jeunes filles se considèrent désormais « plutôt Hongroises » après avoir suivi les cours de Mme Ferencz et obtenu un passeport hongrois.

Claudia, 21 ans, étudie à Budapest. « J’ai obtenu une bourse alors que le gouvernement roumain ne fait rien pour moi », vante-t-elle. Sa sœur, Gabriela, 16 ans, est en internat dans un lycée hongrois du Pays sicule, à plus de deux heures et demie de route. Elle a gagné, en 2016, le concours de chant folklorique organisé par la télévision publique hongroise et pousse volontiers la chansonnette en magyar pour les visiteurs. « Je ne leur dis pas ce qu’il faut penser, je leur dis juste que leur tradition a une grande valeur et qu’il y a la possibilité de la garder », se satisfait Mme Ferencz en les regardant défendre avec conviction leur identité.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Trianon, un levier pour Viktor Orban

La politique de magyarisation a pourtant ses limites. Distribuer des passeports dans les pays membres de l’UE ne change pas grand-chose, mais pour les Hongrois de Serbie ou d’Ukraine, ils font office de sésame pour l’Europe de l’Ouest dans des territoires où l’émigration est déjà massive. « Je n’arrête pas de dire aux Hongrois que c’est contradictoire de distribuer des passeports tout en défendant farouchement le maintien des Hongrois sur ces territoires, mais ils ne semblent pas comprendre », s’étonne ainsi Dmytro Tuzhanskyi, un chercheur ukrainien qui travaille sur les minorités hongroises.

Celles-ci sont en effet dans le déni. « Il n’y a pas une vague de départ plus importante chez les Hongrois d’Ukraine que chez les Ukrainiens », défend Laszlo Brenzovics, président de l’Association des Hongrois de Transcarpatie. Il a pourtant perdu son siège de député à Kiev aux élections législatives ukrainiennes de 2019, faute d’avoir obtenu suffisamment de voix, privant les Hongrois de représentant pour la première fois depuis 1990.

Relations apaisées en Slovaquie

Et si l’argent de Budapest a une forte capacité d’attraction dans les villages isolés et pauvres de la Roumanie profonde, cela est moins vrai à l’autre bout de l’ex-royaume de Hongrie, où le niveau de vie est supérieur. Les Hongrois d’Autriche se sont, par exemple, complètement assimilés et personne ne les a jamais entendus demander un passeport magyar.

En Slovaquie, où les Hongrois représentent près de 10 % de la population, les relations sont aussi nettement plus apaisées qu’en Roumanie, alors même que Bratislava interdit la double nationalité. Il suffit de se rendre à Komarno, sur les bords du Danube, pour s’en rendre compte. Le fleuve fait ici office de frontière depuis que le traité de Trianon a divisé artificiellement cette ville de 34 000 habitants majoritairement hongroise entre une grosse moitié attribuée à la Slovaquie et sa rive droite restée en Hongrie, nommée Komarom.Lire aussi En Hongrie, le traité de Trianon occupe toujours les esprits

Un traumatisme quasi effacé depuis l’adhésion des deux pays à l’UE, en 2004, et plus encore depuis leur entrée dans l’espace de libre circulation de Schengen en 2007. En traversant le vieux pont Elisabeth, au style Eiffel, la frontière est quasi invisible.

« On va chez le coiffeur côté hongrois et faire nos courses côté slovaque, les relations sont très bonnes. Jamais je n’aurais cru qu’on pourrait traverser ce pont un jour comme si on était à Budapest », raconte Antal Pasternak, 72 ans, président de la microscopique et vieillissante communauté juive de Komarno. « Il n’y a que pendant la pandémie qu’on avait l’impression de revivre sous le communisme », plaisante-t-il, alors que le pont avait été brutalement refermé pendant deux mois. Lui est Slovaque de langue hongroise, mais il a épousé une Hongroise de Hongrie, qui n’a donc pas le même passeport, ni le même nom car celui-ci a été orthographié « Paszternak » sur le sien, à la hongroise. Les deux n’ont aucun problème à parler slovaque.

« L’UE n’a apporté que des choses formidables à Komarno », vante depuis son bureau le maire, Bela Keszegh, qui a été élu à la tête d’une liste indépendante mélangeant Hongrois et Slovaques. Il est polyglotte et évoque Trianon dans une version qu’on entend rarement chez les Hongrois. « Trianon est douloureux pour nous, mais on doit aussi admettre que tout ce que les Hongrois ont fait n’était pas forcément juste. Nous ne sommes pas les seuls à avoir raison. »

Le même jour, aux bacheliers du lycée hongrois qui ont fêté devant ses fenêtres leur diplôme, il a dit qu’il fallait partir parcourir le monde. La plupart iront d’ailleurs indifféremment étudier en hongrois à Budapest ou en slovaque en Slovaquie.

L’année 2020 a marqué un séisme politique pour la communauté hongroise. Pour la première fois depuis le retour de la démocratie, en 1990, les partis hongrois n’ont pas franchi la barre des 5 % nécessaire pour siéger au Parlement de Bratislava lors des législatives du 29 février. « Des Hongrois ont forcément voté pour des partis slovaques !, constate le maire, alors que les élections étaient dominées par le thème de la corruption. C’est la première fois qu’être Hongrois ne suffit pas pour obtenir les voix des leurs, c’est bien un signe qu’il n’y a plus de conflit entre les deux communautés. »

« Osons donc dire que l’histoire hongroise est aussi notre histoire » Igor Matovic, premier ministre slovaque

Pour les commémorations de Trianon, le 4 juin, le nouveau premier ministre slovaque, Igor Matovic, a tenu un discours jamais entendu devant les représentants de la communauté hongroise réunis à Bratislava. « Le royaume de Hongrie était notre Etat commun, où vous, les Hongrois, étiez en majorité, nous les Slovaques, nous étions en minorité. Je comprends parfaitement que beaucoup de gens ressentent toujours de la tristesse et du chagrin à propos de Trianon. Mais je pense que la Hongrie historique était aussi la nôtre. Osons donc dire que l’histoire hongroise est aussi notre histoire », a-t-il dit. « Jamais je n’aurais pensé recevoir une invitation de leur côté pour commémorer Trianon. Et c’était vraiment un discours juste », se souvient encore avec émotion M. Keszegh.

Directeur de l’Institut culturel slovaque de Komarno et metteur en scène, Jozef Cernek, qui est Slovaque, se souvient encore de l’époque où il était pris à partie et ses pneus crevés par des Hongrois qui l’accusaient de vouloir imposer sa culture dans la ville. « Quand j’ai été nommé il y a quinze ans, le père du comédien principal de ma première mise en scène avait même refusé de venir le voir parce qu’il était Hongrois. Maintenant, la moitié de ma troupe est Hongroise mais joue en slovaque ! », se réjouit-il.

Dans les rues, il suffit d’interroger des habitants comme Eva Palisak, 75 ans, pour voir à quel point les identités, ici, se mêlent. « Je suis Hongroise, mais tout le monde parle les deux langues. J’étais à l’école hongroise en maternelle, puis au lycée slovaque. Mon mari est Slovaque. Mes enfants sont bilingues, mes petits-enfants ne parlent que slovaque. »Cette retraitée préfère la télévision slovaque, plus libre que la hongroise. En raison de l’interdiction de la double nationalité, les Hongrois de Slovaquie ne peuvent pas voter aux élections hongroises. Quand on lui parle de Viktor Orban, elle hausse les épaules : « Les Hongrois se plaignent tout le temps alors qu’ils n’ont aucune raison de le faire. »

Jean-Baptiste ChastandBudapest, Komarno [Slovaquie], Sicules [Roumanie], envoyé spécial

Cent ans après, la revanche d’Erdogan sur le traité de Sèvres

Par Marie Jégo et Allan Kaval

Publié le 31 juillet 2020 à 14h09 – Mis à jour le 02 août 2020 à 17h01

ENQUÊTE

« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (2/4). Le dépeçage de l’Empire ottoman reste une humiliation pour la Turquie. Le président Erdogan, en déployant ses troupes en Syrie et en Libye, entend rétablir la puissance de son pays.

Un pacte de cette importance ne pouvait être scellé n’importe où. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son nouvel allié libyen, Faïez Sarraj, le chef du gouvernement d’accord national (GAN), avaient besoin d’un lieu solennel et chargé d’histoire pour signer un accord mémorable, une alliance susceptible de changer la donne stratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée.

Le palais de Dolmabahçe, sur la rive européenne d’Istanbul, résidence de six sultans jadis et dernière demeure de Mustafa Kemal Atatürk, qui y est mort le 10 novembre 1938, était le lieu tout indiqué. Dans le vieux palais bercé par les eaux du Bosphore, les deux hommes ont, à quatre reprises, entre novembre 2019 et février 2020, façonné le double accord – sécuritaire et maritime – qui les unit.

Tout a commencé le 27 novembre 2019 sous les lourdes tentures de velours rouge à Dolmabahçe. Entre MM. Erdogan et Sarraj, réunis à huis clos, des cartes ont été déployées, celles de la Libye et de la Méditerranée, dotées de nouvelles lignes de partage. A ce moment précis, Faïez Sarraj est en mauvaise posture. Acculé en Libye par l’offensive lancée par le maréchal dissident Khalifa Haftar sur son fief de la Tripolitaine, abandonné par les Occidentaux, il n’a d’autre issue que de s’accrocher à la bouée de sauvetage que lui tend son nouvel allié.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Dialogue de sourds entre l’Union européenne et la Turquie

Les ambitions d’Ankara

En contrepartie d’une aide militaire et logistique en Libye, le gouvernement de Tripoli accepte le principe d’une délimitation maritime censée satisfaire les ambitions d’Ankara en Méditerranée orientale. Une fois son hôte parti, M. Erdogan savoure sa victoire. « Grâce à cette coopération militaire et énergétique, on a renversé le traité de Sèvres », dira-t-il lors d’une intervention télévisée juste après la deuxième rencontre de Dolmabahçe avec Sarraj, le 16 décembre. Erdogan est habité par l’histoire. Il pense avoir une revanche à prendre sur elle.

Pourquoi sinon évoquer Sèvres ? Signé il y a cent ans, le 10 août 1920, ce traité censé organiser le dépeçage de l’Empire ottoman au sortir de la première guerre mondiale, bien que nul et non avenu, est resté comme une plaie dans l’inconscient collectif turc. L’humiliation de Sèvres va rapidement servir de ferment au mouvement de résistance emmené par Mustafa Kemal, plus tard connu sous le nom d’Atatürk, un général dissident de l’armée ottomane qui organise un gouvernement national à Ankara.

Bientôt, les victoires remportées par les forces kémalistes contre les Français, les Grecs et les Italiens lors de la guerre gréco-turque de 1919-1922 vont obliger les occupants à négocier un nouveau traité, signé à Lausanne le 24 juillet 1923. En opposition à Sèvres, Lausanne symbolise la victoire sur les forces occidentales, l’honneur retrouvé, le combat national. Un Etat turc laïque succède alors à l’empire musulman multinational.En cartes :La Turquie à l’offensive

Menace existentielle

En ravivant le traumatisme de Sèvres, comme bien d’autres avant lui, le président Erdogan met le doigt sur une phobie ancrée dans l’imaginaire turc. Celle de la désintégration, du dépeçage de la nation par des ennemis intérieurs et extérieurs, en majorité occidentaux. Il le dit et le répète, il s’agit toujours d’une menace existentielle.

L’héritage qu’il revendique est double. « Cette évocation lui permet symboliquement de venger les Ottomans, de laver la défaite subie face aux Occidentaux, de se placer dans une perspective d’ouverture à la Méditerranée et au monde musulman. Par la même occasion, il met ses pas dans ceux d’Atatürk, dont le combat contre les Occidentaux a servi de socle à la construction de la République turque », explique Yohanan Benhaïm, chercheur spécialiste de la politique étrangère de la Turquie, cofondateur de Noria Research et associé à l’Istanbul Policy Center.

Ces échos historiques se font entendre au moment où la politique régionale d’Ankara est en pleine mutation. Une diplomatie de la canonnière et du drone qui n’a plus seulement pour objectif de protéger le territoire national, dont les limites ont été tracées par le traité de Lausanne, mais de projeter par-delà les frontières l’ancienne puissance impériale retrouvée. On est loin de la politique « zéro problème avec les voisins » menée par l’ancien ministre des affaires étrangères de M. Erdogan, Ahmet Davutoglu, en poste de 2009 à 2014 avant d’occuper la fonction de premier ministre jusqu’en 2016. Ce théoricien de la « profondeur stratégique », apparatchik devenu opposant au président turc après avoir été remercié, avait brossé en son temps un tableau enthousiaste. La Turquie était appelée à propager son influence par le dynamisme de ses entreprises manufacturières, les vertus de son soft power culturel dans son environnement naturel, c’est-à-dire les anciennes provinces ottomanes du Moyen-Orient arabe et des Balkans.

A la veille des « printemps arabes », qui ont démarré début 2011, cette politique se développait de manière efficace dans deux pays où les efforts d’Ankara, dix ans plus tard, se concentrent à nouveau. La Libye du colonel Kadhafi convertissait alors sa rente pétrolière en juteux contrats pour les entreprises de construction turques, tandis qu’en Syrie le régime affairiste et opportuniste de Bachar Al-Assad ouvrait le marché aux négociants anatoliens qui, en Turquie, avaient porté Erdogan au pouvoir.

Derrière l’opposition à Bachar Al-Assad

La vague révolutionnaire de 2011 allait pourtant bouleverser ces relations promises à un avenir radieux. Surprise par la chute de Kadhafi en Libye, la Turquie jette tout son poids derrière l’opposition armée au régime de Bachar Al-Assad. Son territoire lui sert de base arrière. En septembre 2012, M. Erdogan annonce qu’il ira prier bientôt à Damas, à la mosquée des Omeyyades. Et sur la tombe de Saladin. L’histoire, la mémoire, déjà convoquées… Mais, dans son mausolée ouvragé, le conquérant de Jérusalem au XIIe siècle attend toujours… Faute d’avoir pu aller prier à Damas, M. Erdogan a jeté huit ans plus tard son dévolu sur Sainte-Sophie, l’ancienne basilique byzantine d’Istanbul, transformée en mosquée par ses soins le 10 juillet 2020.

Car, en 2015, l’intervention russe en Syrie au côté de Bachar Al-Assad modifie le cours de la guerre. L’horizon d’un changement de régime s’éloigne. Et disparaît. Le dictateur peut dès lors lancer avec assurance sa reconquête sanglante du pays. Dans le même temps, Européens et Américains se désintéressent d’une opposition armée divisée et idéologiquement suspecte, passée sous la coupe d’islamistes de diverses obédiences. Dans sa politique syrienne, la Turquie se retrouve alors isolée. Pire, elle se sent encerclée.Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’activisme militaire de la Turquie empoisonne l’OTAN

Pour combattre l’organisation Etat islamique (EI) en Syrie, ses alliés européens et américains au sein de l’OTAN ont forgé un pacte avec son ennemi intime, le mouvement kurde formé par les diverses émanations du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui gagne du terrain au sud de la frontière turque. Vu d’Ankara, c’est un cauchemar devenu réalité. L’organisation que la Turquie combat depuis trois décennies sur son propre sol se taille un canton dans son environnement immédiat avec le soutien de Washington, Paris et Londres. Une alliance des puissances occidentales avec l’ennemi intérieur de l’Etat turc ? Le « syndrome de Sèvres » est ressuscité. Dès l’été 2015, des foyers insurrectionnels fleurissent même dans des villes kurdes de Turquie. La politique régionale d’Ankara doit changer… Un an plus tard, le coup d’Etat manqué de juillet 2016 va précipiter les choses.

Un attelage familier en Syrie et en Libye

« Au sommet de l’Etat, la culture sécuritaire s’est transformée après la tentative de coup d’Etat », relève un bon connaisseur des appareils militaire et diplomatique turcs. « Les purges ciblant les putschistes ont mis sur la touche ceux qui, au sein de l’armée, étaient hostiles à une intervention en Syrie permettant d’affaiblir le mouvement kurde, poursuit-il. Ce verrou a sauté et l’intervention en Syrie est rapidement devenue prioritaire à l’été 2016. » Quelques semaines après le coup d’Etat manqué, l’armée turque traverse la frontière pour couper la route aux forces kurdes. Entre alors en scène un attelage devenu depuis familier en Syrie ainsi qu’en Libye : celui que forment les forces armées turques et des combattants syriens de divers groupes à coloration islamiste qui sont désormais des mercenaires au service d’Ankara.

« Il y a eu à cette période une crainte réelle de voir le réveil de la question kurde menacer l’intégrité territoriale de la Turquie. Vu d’Ankara, il s’agissait d’une action défensive. Erdogan a jugé que pour sauvegarder le territoire turc il fallait se déployer au-delà », commente Asli Aydintasbas, chercheuse à l’European Council on Foreign Relations et spécialiste de la politique étrangère turque. Dans l’esprit d’Erdogan et de ses partenaires d’extrême droite ralliés après le coup d’Etat manqué, il s’agit de déjouer le piège d’un « nouveau traité de Sèvres ».

Au fil de plusieurs opérations militaires dont la dernière remonte à octobre 2019, la Turquie a fait reculer de facto sa frontière de plusieurs dizaines de kilomètres

Du point de vue turc, l’objectif a été rempli. Bloquées par l’offensive, les forces kurdes ne réussiront jamais à prendre le contrôle d’un territoire contigu le long de la frontière turque. Et Ankara va plus loin en bousculant l’ordre hérité de la première guerre mondiale et de la guerre d’indépendance turque. Au fil de plusieurs opérations militaires dont la dernière en date remonte à octobre 2019, la Turquie a fait reculer de facto sa frontière de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans les territoires syriens conquis au cours de ces incursions militaires menées avec des supplétifs syriens à grand renfort de références aux conquêtes ottomanes, Erdogan fait régner un ordre nationaliste et islamiste, reflet du tournant idéologique qu’il a amorcé en 2016.

A Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, une large partie de la population kurde a été remplacée par des familles arabes liées aux groupes armés utilisés par Ankara. Là-bas, comme dans les régions arabes du gouvernorat d’Alep et dans les derniers territoires conquis du Nord-Est, la livre turque a cours, les programmes scolaires sont visés par le ministère turc de l’éducation. La langue turque jouit du statut de langue officielle, au même titre que l’arabe. L’électricité est connectée au réseau turc et l’étendard de la révolution syrienne flotte au côté du drapeau rouge frappé de l’étoile et du croissant… Une annexion est en cours. Entre les 3,5 millions de réfugiés qui se trouvent sur le territoire turc et les 4 millions d’habitants de ces nouveaux protectorats, un tiers de la population syrienne se trouve désormais sous le contrôle direct ou indirect d’Ankara. La Turquie s’est donné les moyens d’imposer son ordre.

« La politique étrangère turque est de plus en plus coercitive et maximaliste. Elle fait écho à ce que l’on voit dans d’autres pays, à la position d’Israël qui veut annexer la Cisjordanie, à celle de la Russie qui a annexé la Crimée. L’ordre international est remis en cause. Ce à quoi nous assistons en Turquie n’est que la traduction d’un phénomène global, la remise en question du statu quo et de l’ordre international qui prévalaient jusqu’alors », estime Yohanan Benhaïm. « On est passé à un nouveau stade. Le militaire est devenu un outil de politique étrangère », relève le chercheur.

Le recours à la force comme méthode

Voyant la Russie de Vladimir Poutine parvenir à ses fins en Syrie grâce au recours à la force, M. Erdogan a décidé d’en faire autant. Cette méthode, testée en Syrie, a permis de préserver les intérêts turcs dans la région, notamment en brisant l’élan kurde à l’extérieur et à l’intérieur des frontières de la Turquie. Elle est désormais reproduite en Libye et en Méditerranée orientale. Ankara veut remédier à la principale injustice que constitue à ses yeux le statu quo hérité de la fin de la première guerre mondiale : son accès contrarié à la mer.

La découverte récente de gisements de gaz en Méditerranée n’a fait que raviver des tensions anciennes autour de cette zone, où la Turquie voit ses adversaires se coaliser pour la mettre à l’écart. Liés entre eux par des grands chantiers énergétiques, la Grèce, Chypre, Israël et l’Egypte ont conçu un projet de gazoduc, l’« EastMed », censé acheminer le gaz méditerranéen vers l’Europe via la Grèce, qui a reçu le soutien des Etats-Unis. Ankara crie à l’émergence d’un « front anti-turc ». Le partage des ressources en hydrocarbures dans cette zone ne peut se faire au détriment de ses intérêts. C’est la principale raison d’être de l’accord maritime signé avec le GAN de Tripoli.

Le 27 novembre 2019, lors de la rencontre entre MM. Erdogan et Sarraj, sur les cartes visées par les deux hommes au palais de Dolmabahçe, les nouvelles limites des eaux territoriales turques apparaissent considérablement élargies, aux dépens de Chypre mais aussi de la Grèce et de ses îles. Se sentant exclue du partage gazier, la Turquie a commencé ses propres forages au large de Chypre. Et tout récemment, au large de Kastellorizo, dans les eaux maritimes grecques. A chaque fois, des navires militaires escortent les navires d’exploration, ce qui fait de ce dossier une véritable bombe à retardement.

La doctrine de la « patrie bleue »

Cette nouvelle politique méditerranéenne marque un changement dans la fabrique de la politique étrangère turque. Depuis la tentative de coup d’Etat de 2016, le président Erdogan a mis l’armée au service de sa diplomatie offensive, notamment en Syrie où la Turquie s’est taillé des protectorats. Sa politique méditerranéenne est le deuxième volet de ce projet expansionniste. Tout est prévu dans la doctrine militaire appelée « patrie bleue ».

Théorisée en 2006 par Cem Gürdeniz, un amiral nationaliste souverainiste ayant des affinités avec le courant eurasien, qui prône le resserrement des liens avec la Chine et la Russie, cette idéologie a désormais le vent en poupe au sein de l’armée, dans l’élite islamo-conservatrice, chez les ultranationalistes. Ce courant eurasien, hostile à l’OTAN, a désormais l’oreille du président. Parmi ses représentants se trouvent des généraux haut gradés qui l’ont aidé à vaincre les putschistes en 2016.

L’objectif de la doctrine de la « patrie bleue » est de garantir, au nom de la sécurité du pays, y compris énergétique, « le contrôle d’un vaste espace maritime comprenant la mer Noire, la mer Egée et la Méditerranée orientale », explique Yohanan Benhaïm. Les adeptes de cette politique poussent pour une remise en cause de l’ordre hérité de la première guerre mondiale. L’idée que le traité de Lausanne serait un deuxième Sèvres, qui enferme la Turquie dans un cadre trop petit par rapport à ses ambitions, fait son chemin. D’ailleurs, pour sa première prière islamique en présentiel à Sainte-Sophie, la basilique-musée redevenue mosquée, Erdogan n’a pas choisi la date du 24 juillet au hasard. Elle marquait le 97e anniversaire de la signature du traité de Lausanne, que le président turc invite sans cesse à réviser.

En s’affirmant comme le phare mondial de l’islam sunnite, la Turquie ne cherche même plus à apparaître comme un Etat laïque, partenaire de l’Occident

M. Erdogan n’a d’ailleurs pas lésiné sur la mise en scène orchestrée dans l’ancienne « grande église » byzantine, laissant Ali Erbas, le chef de la direction des affaires religieuses, dire la prière, avec dans sa main un sabre, symbolisant le thème de la reconquête omniprésent dans le discours turc sur la politique extérieure depuis la tentative de coup d’Etat. En s’affirmant comme le phare mondial de l’islam sunnite, la Turquie ne cherche même plus à apparaître comme un Etat laïque, partenaire de l’Occident, mais veut montrer qu’elle suit sa propre voie.Article réservé à nos abonnés Lire aussi En Turquie, première prière islamique à Sainte-Sophie transformée en mosquée

Pour se donner les moyens de sa politique, Recep Tayyip Erdogan a réorienté l’industrie de défense vers deux priorités : les équipements navals et les drones. La décennie à venir doit ainsi voir entrer en service six nouveaux sous-marins, une production nationale. De nouvelles frégates équipées de radars et de missiles produits localement sont aussi attendues. Mais surtout, la Turquie devrait inaugurer avant la fin de l’année son nouveau vaisseau-amiral : le navire d’assaut amphibie Anadolu, premier porte-aéronefs de la marine turque et symbole des nouvelles ambitions maritimes d’Ankara…

En Syrie puis en Libye, les drones armés turcs Bayraktar TB2 et Anka-S sont entrés en scène. En mars, à la suite d’une escalade militaire contre le régime de Damas dans la région d’Idlib (nord-ouest de la Syrie), ils ont été déployés dans une contre-attaque foudroyante qui a durement touché les forces loyalistes, pulvérisant plusieurs Pantsir-S1, un système russe de défense antiaérienne de courte portée.

Les mêmes drones ont volé au secours du GAN en Libye. Juste après la signature du double accord turco-libyen, Ankara a renforcé son dispositif sur place. Des conseillers militaires, équipements, armes, drones, radars, systèmes de brouillage et munitions n’ont cessé d’affluer à Tripoli et à Misrata. Au même moment, des navires turcs positionnés au large des côtes libyennes servaient de rampes de lancement à des missiles visant les positions de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar. Les Turcs sont aux commandes, ils arment, conçoivent les plans d’attaque, coordonnent l’action militaire sur le terrain.Lire aussi La Libye sous tutelle turco-russe

Installation durable en Libye

L’intervention turque en Libye a payé, du moins pour le moment. Elle a sauvé M. Sarraj in extremis, contraignant les forces fidèles à Haftar, soutenues par l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la France et la Russie, à battre en retraite. Erdogan a désormais la main en Libye. Profitant de l’effet de sidération sur ses adversaires, il veut consolider ses gains.

L’établissement d’une forme de protectorat permanent fondé sur des arrangements militaires, sécuritaires, économiques n’est plus qu’une question de temps. Des accords viennent d’être conclus entre le GAN et le ministre turc de la défense, Hulusi Akar, en visite le 17 juin à Tripoli. La Turquie s’installe durablement en Libye, avec la présence d’une base militaire, la possibilité d’y maintenir ses soldats, ses experts et ses instructeurs chargés de former les forces armées du GAN. Samedi 25 juillet, une nouvelle rencontre à huis clos a eu lieu à Istanbul entre MM. Sarraj et Erdogan, cette fois au palais Vahdettin, sur la rive asiatique d’Istanbul.

Nouvelles bases, nouvelles capacités militaires, envoi de mercenaires, instrumentalisation de l’OTAN : la Turquie montre les dents, allant jusqu’à s’opposer frontalement à ses alliés occidentaux. C’est le cas avec la Grèce, mais aussi avec la France. Craignant l’infiltration de groupes djihadistes dans le sud de la Libye ainsi que la mainmise d’Erdogan sur le flux migratoire, Paris s’oppose à l’expansionnisme turc dans le nord de l’Afrique. Les ennemis d’Ankara, les adversaires égyptien et émirati, ont son soutien. Le 10 juin, un face-à-face tendu a eu lieu en haute mer après qu’une frégate française a tenté d’inspecter un cargo suspecté de violer l’embargo sur les armes contre la Libye, escorté par des vaisseaux turcs. Paris a déposé une plainte auprès de l’OTAN, mais l’enquête n’a pas confirmé sa version de l’incident.

Plus étonnant, la Turquie n’a pas été rappelée à l’ordre alors que ses navires font régulièrement usage des codes otaniens pour mener à bien des livraisons d’armes vers la Libye, sous couvert de cargaison humanitaire. Ses alliés traditionnels semblent démunis. Ils ne savent que faire de ce voisin expansionniste à l’étroit dans ses frontières. La question va se poser de façon accrue d’ici au 24 juillet 2023, date du centenaire du traité de Lausanne, quelques mois avant le centenaire de la République turque. A moins que le président Erdogan, qui doit remettre son mandat présidentiel en jeu en juin 2023, ne perde l’élection et, avec elle, son rêve de reconquête.« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre », une série en quatre épisodes

L’Estonie, un Etat balte toujours dans l’ombre de la Russie

Publié le 07 août 2020 à 15h22 – Mis à jour le 09 août 2020 à 11h05

REPORTAGE

« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (3/4). Le 2 février 1920, l’Estonie accédait à l’indépendance en signant le traité de Tartu avec la Russie soviétique. Cent ans après, le petit pays balte vénère ce document, mais craint toujours son voisin.

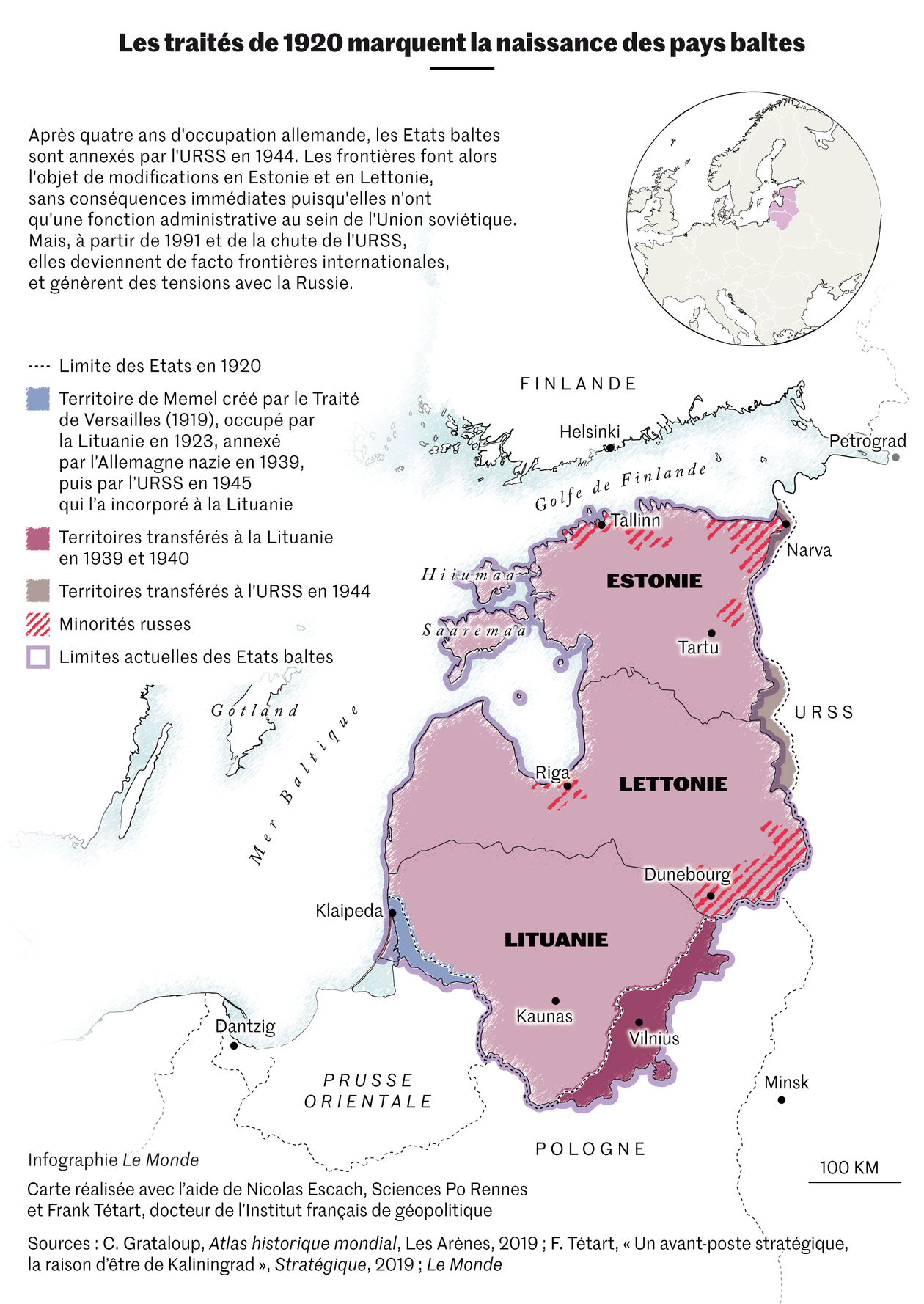

Relégué dans le coin d’un parc, Lénine pointe un doigt vers l’horizon, comme pour désigner une terre promise. Droit devant lui, un drapeau russe flotte, mais la statue a les deux pieds ancrés dans une autre réalité, en Estonie. A l’extrémité nord-est de ce petit pays bordé par la mer Baltique, la ville de Narva, où trône l’effigie du dirigeant bolchevique, n’est séparée que de quelques centaines de mètres de sa jumelle russe, Ivangorod. Les deux cités médiévales possèdent chacune leur forteresse, dressées l’une en face de l’autre de chaque côté de la rivière éponyme, Narva, qui sert de frontière. Les deux rives sont si proches que l’on distingue clairement les pêcheurs russes. Des ouvriers font des signes amicaux de la main. Il fut un temps, pas si lointain, où Ivangorod faisait partie de l’Estonie.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les frontières invisibles de Narva

Lorsque le 2 février 1920, ce petit Etat balte luthérien de 1,3 million d’habitants signe un traité avec la Russie soviétique, il ne s’agit pas seulement de mettre fin à une guerre féroce. Pour la première fois de son histoire, l’Estonie, tour à tour conquise par la Suède au XVIe siècle, dominée par une élite germanophone descendante de moines guerriers – les chevaliers Porte-Glaive –, puis annexée par l’Empire russe au XVIIIe siècle, accède à l’indépendance. Un rêve fou, proclamé unilatéralement deux ans auparavant, le 24 février 1918, mais désormais consigné dans un document de 16 pages qui s’ouvre par cet article : « Partant du droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes (…) la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Estonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que la Russie possédait sur le peuple et le territoire estoniens… »

Commencées à Pskov, sur le territoire russe, les négociations se sont conclues à Tartu, côté estonien. La deuxième ville du pays, à 180 kilomètres au sud de la capitale, Tallinn, abrite la plus ancienne université des pays baltes après celle de Vilnius, en Lituanie. Depuis 1920, son nom reste associé au traité qui comportait en annexe une carte délimitant le territoire de la nouvelle république naissante. Le tracé rouge, mince comme un fil, passe à travers la rivière Narva et son réservoir grand comme un lac. Ivangorod figure bien, alors, en Estonie.

Fin du rêve en 1944

« Depuis des décennies, ce traité a accumulé la valeur symbolique d’une naissance », explique Marek Tamm, historien de l’université de Tallinn. « C’est le document le plus important de l’histoire de l’Estonie, célébré chaque année non comme un événement historique, mais comme une actualité permanente », poursuit-il. Un acte auquel se cramponne tout un pays, inquiet des prétentions de l’actuel chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a décrit la disparition de l’URSS comme « la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle ».

Le traité de Tartu n’a duré que le temps d’une parenthèse enchantée. Dès le début des années 1930, la jeune république parlementaire estonienne bascule dans un régime autoritaire et instaure l’état d’urgence. En pure perte. Occupée par l’Armée rouge en 1940, puis par la Wehrmacht, d’abord accueillie comme libératrice après un an de terreur « rouge » au cours de laquelle quelque 13 000 de ses habitants furent expédiés au goulag, l’Estonie redevient en 1944 une république socialiste intégrée à l’Union soviétique. Fin du rêve.

Sans doute aurait-il mieux valu prêter attention aux propos de Lénine. N’avait-il pas prévenu ? « Nous avons fait de nombreux compromis, dont le principal est d’avoir renoncé au territoire disputé peuplé par une population mixte, russe et estonienne, déclara-t-il peu après 1920. (…) Ce compromis n’a pas été fait pour toujours. Les travailleurs [estoniens]commencent à réaliser que leurs dirigeants sont vils, les travailleurs vont bientôt renverser leur pouvoir et établir l’Estonie soviétique, qui conclura un nouveau traité de paix avec nous. » Ainsi fut fait. Il faudra attendre 1990, puis, l’année suivante, la chute de l’URSS, pour que le petit Etat balte recouvre pour la seconde fois de son existence son indépendance. Pendant cinquante ans, le traité de Tartu, lui, tombe dans les oubliettes.

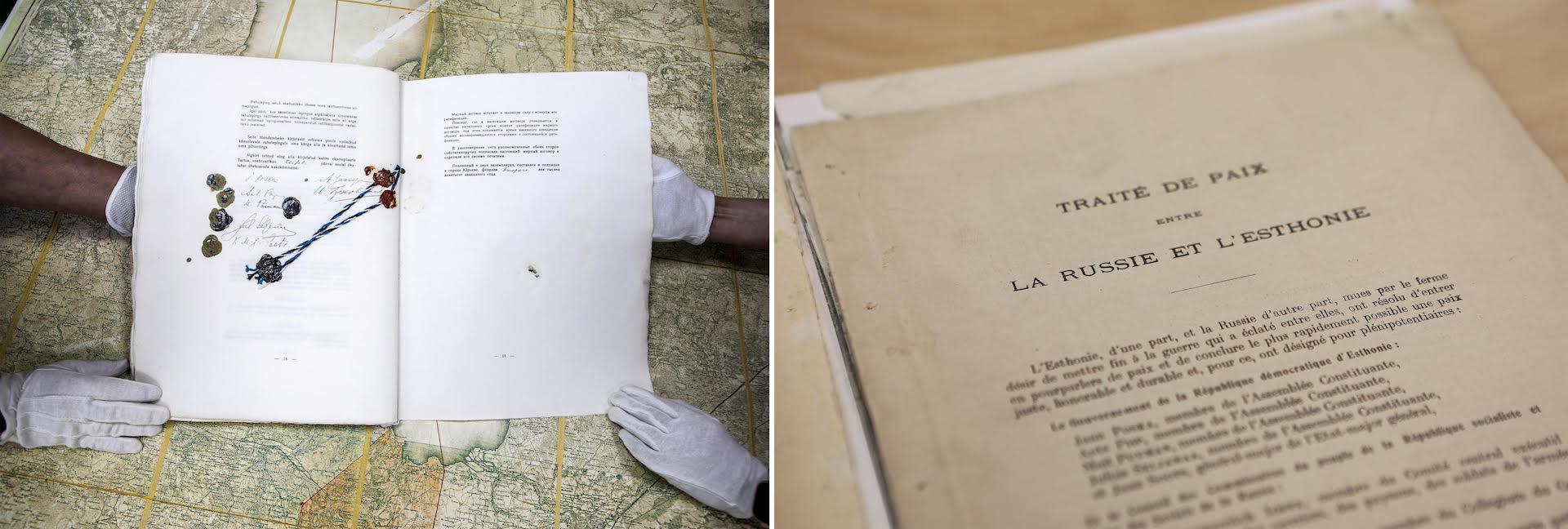

Il ne réapparaîtra physiquement qu’en… 2002, au terme d’une véritable saga. Expédié en Suède en mars 1940 dans une caisse en bois, avec d’autres documents, pour y être mis à l’abri, il revint à Tallinn, puis repartit à Stockholm au gré de la fuite de diplomates cherchant à trouver refuge hors du régime communiste. En février, pour son centième anniversaire, le précieux tapuscrit a de nouveau été exposé en public à Tartu, où il avait été paraphé par les émissaires de Lénine. « Ce traité est un document vivant », insiste Marek Tamm, à l’unisson de tout un peuple.

Accès aux ports francs

On le trouve aujourd’hui aux Archives nationales, à Tallinn. Avec d’infinies précautions et une fierté non dissimulée, deux de ses responsables, Helina Tennasilm et Mare Olde, exhibent le document estampillé de sceaux aux couleurs passées. Sur sa tranche, une vieille étiquette suédoise témoigne encore de son parcours tortueux. Rédigé en deux langues, en estonien et en russe, il a inauguré une nouvelle ère pour toute la région. La Lituanie suivra en effet, le 12 juillet 1920, avec un traité similaire signé avec la Russie soviétique reconnaissant son indépendance, et la Lettonie le 11 août de la même année. Trois Etats qui émergent subitement sur la carte diplomatique du monde et que l’on désignera désormais sous le vocable nouveau de « pays baltes ».

Pour la jeune Russie révolutionnaire, c’est aussi un coup à plusieurs bandes. Dans la foulée du traité de Brest-Litovsk, qui mit fin à la guerre avec l’Allemagne, les Bolcheviques, encore aux prises avec l’Armée blanche restée fidèle au tsar, neutralisent ainsi un front et s’assurent, avec l’article 16 du traité de Tartu, un accès aux « ports francs » d’Estonie. Mais, surtout, les Soviets font la démonstration qu’ils peuvent s’engager dans la voie de la paix. « C’est leur premier grand traité diplomatique, rappelle l’historien français Julien Gueslin, spécialiste des pays baltes. Gueorgui Tchitcherine [commissaire du peuple aux affaires étrangères de 1918 à 1930] l’avait qualifié de “répétition de couturières avant une paix avec l’Entente”, sous-entendant ainsi que le traité de Tartu constituait un modèle avant une paix possible avec les Alliés de l’Entente, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. »

« Nous étions des hommes inconnus d’un pays inconnu »

La France et ses alliés ne reconnaîtront l’indépendance de l’Estonie qu’un an plus tard. C’est donc seule, sans aucune aide ou interférence étrangère, que la délégation estonienne menée par Jaan Poska a conclu l’acte de naissance de l’Estonie. Avocat, avant de devenir maire de Tallinn puis ministre des affaires étrangères, ce dernier, front haut et barbe blanche soigneusement lissée, avait vainement plaidé la cause de son pays à la conférence de paix de Paris en janvier 1919. Préparatoire au traité de Versailles, celle-ci devait consacrer la disparition des empires allemand, austro-hongrois et ottoman en même temps qu’elle reconnaissait la création de nouveaux Etats comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Mais personne n’aurait alors parié un kopeck sur la naissance de ce micro-Etat balte.

Jaan Poska décède moins d’un mois après avoir signé le traité de Tartu. Les responsables estoniens persévèrent cependant et obtiennent deux ans plus tard leur adhésion à la Société des nations (SDN) et la traduction, en français et en anglais, de leur traité de paix. Ils arrachent la reconnaissance à laquelle ils aspirent, sans expérience et sans connaître personne dans les salons parisiens ou londoniens. « Nous étions des hommes inconnus d’un pays inconnu », résumera joliment Kaarel Robert Pusta (1883-1964), premier ambassadeur estonien nommé en France.

Leur orientation résolument démocratique et proeuropéenne impressionne : recours au référendum, élection au suffrage direct, droit de vote des femmes, droits et culture des minorités (russe, allemande, suédoise, juive) préservés et protégés, lois sociales ambitieuses. « Cette première expérience de l’indépendance s’accompagne d’une Constitution et d’une législation parmi les plus avancées d’Europe », précise Julien Gueslin.

Frontières à définir

A Tartu, la grosse table ronde en chêne qui accueillit les signataires du traité trône au petit musée de la ville, sous l’œil vigilant de son jeune conservateur, Ants Siim, qui nous entraîne plus haut dans la vieille ville. Bordée par de gros pavés, la bâtisse, sombre et décrépie, où la délégation estonienne résida pendant les pourparlers, est toujours visible. A l’écart, la vaste demeure des négociateurs soviétiques située en liseré d’un parc offre un saisissant contraste avec ses superbes briques de différents tons. Rénovée, elle appartient désormais à un riche homme d’affaires. Troisième lieu symbolique, la salle de l’événement lui-même fait aujourd’hui partie d’un lycée. Seule une discrète plaque sur la façade du bâtiment rappelle, en estonien et en russe, son rôle historique. Tous les autres vestiges, qui auraient pu évoquer la présence soviétique, ont disparu.

« Au début, les noms des rues étaient en trois langues, estonienne, allemand et russe, puis il n’y a plus eu que l’estonien, et tous les noms soviétiques ont été remplacés. » Dans son étroit bureau de la prestigieuse université, Mihhail Lotman poursuit en traçant dans l’air des sortes de paliers. « Sur une échelle de 0 à 10, je dirais que nos relations avec la Russie aujourd’hui sont à 4. » Professeur réputé de sémiotique, également député membre du parti conservateur Isamaa, il fait partie du groupe de soutien au traité de paix constitué au sein du Parlement estonien.

« Le traité de 1920 est très important et nous faisons tout pour qu’il ne soit pas oublié jusqu’à ce qu’il y en ait un nouveau, car la Russie ne reconnaît pas cet héritage », avance Mihhail Lotman. Malgré les textes de non-agression conclus par la suite, malgré plusieurs pourparlers, le tracé des frontières reste aujourd’hui inachevé. Lors de la dislocation de l’URSS, 5 % du territoire estonien est resté russe, dont Ivangorod, mais aussi des pans entiers de terre au sud-est du pays habités par les Setos, un peuple autochtone de confession orthodoxe coupé en deux.

« Poutine n’est pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance, c’est un ancien officier du KGB »

A deux reprises, en 2004, année de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, puis en 2013, un accord sur les frontières – qui délimitent aujourd’hui, côté estonien, l’entrée dans l’espace Schengen – avait bien été trouvé, mais, jamais ratifié par le Parlement russe, il est resté dans les cartons. « C’est un jeu pour la Russie : chaque fois qu’elle a besoin de reconnaissance au niveau international ou de pousser ses pions sur l’échiquier géopolitique, elle dit : “D’accord, on va négocier”, mais il ne se passe rien », affirme Mihhail Lotman. Les négociations ont pris un tour plus difficile encore depuis l’annexion, en 2014, de la Crimée et le conflit armé dans l’est de l’Ukraine. « Poutine n’est pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance, c’est un ancien officier du KGB, il a plusieurs plans et cartes du monde sur son bureau, et ceux qui acceptent l’annexion de la Crimée sont des criminels ! »,s’enflamme subitement l’universitaire.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Crimée : récit d’une annexion éclair

A 67 ans, Mihhail Lotman, qui se présente d’entrée comme un « patriote estonien », est un pur produit de l’histoire tourmentée du pays. Juif russe né à Léningrad, de parents arrivés en Estonie en 1949, il n’a acquis la nationalité estonienne qu’en 1992, « au mérite ». Les critères de son obtention, parmi lesquels figure un examen pointilleux de la connaissance de la langue dont il a été dispensé, paraissent aujourd’hui très éloignés de l’esprit du traité de 1920 qui stipulait que chacun, en Estonie comme en Russie, pouvait choisir librement sa nationalité : « Pendant un an, les personnes d’origine non estonienne, demeurant en Estonie et âgées de 18 ans révolus, ont le droit d’opter pour la nationalité russe (…) De même, les personnes d’origine estonienne demeurant en Russie peuvent opter pour la nationalité estonienne. »

Revendications territoriales

En 1992, rapporte Hent Kalmo, juriste et chercheur à l’université de Tartu, « il est écrit dans la Constitution que la nationalité acquise à la naissance ne peut pas être retirée et que c’est un droit hérité des parents. C’est resté une possibilité théorique qui pourrait encore concerner des milliers de personnes… ». Car les lois votées ensuite ont rendu plus compliquée l’application de cette disposition. La loi sur les étrangers de 1993 a donné aux résidents d’origine russe des cartes d’identité de citoyens de l’ancienne URSS, et non de citoyens estoniens… Puis, selon un autre texte adopté en 1995, les personnes qui avaient le statut de résident permanent avant le 1er juillet 1990, date de la proclamation de la seconde indépendance de l’Estonie, pouvaient espérer acquérir la nationalité, au mieux, après une période probatoire pouvant atteindre de neuf à dix ans. Sinon, elles étaient rétrogradées au statut de résident « temporaire », privées, là encore, de nombreux droits.

Cette question reste sensible dans un pays où les russophones représentent un quart de la population. Le parti d’extrême droite estonien EKRE, fondé en 2012 et membre de l’actuelle coalition gouvernementale, méprise ouvertement cette importante minorité. Le 24 septembre 2019, jour de la fête nationale en Estonie, plusieurs milliers de ses partisans, au premier rang desquels figurait l’actuel ministre de l’intérieur, Mart Helme, ont défilé en brandissant des torches, le drapeau national et le « drapeau d’Odin », attribut d’un groupe proche des néonazis fondé en Finlande en 2015. Leur credo anti-migrants, anti-LGBT et eurosceptique se développe. Les revendications territoriales, partagées par une partie de la classe politique – beaucoup moins par la population –, trouvent, ici aussi, un large écho.

L’enjeu du traité de Tartu ne repose pas seulement sur la question territoriale. « Le centenaire de cette page historique a été perçu comme un moment fort avec l’article, fondamental, concernant l’indépendance de l’Estonie jusqu’à la fin des temps, du moins en principe, expose Hent Kalmo. C’est presque un trésor, mais aussi un obstacle technique à la signature d’un nouveau traité avec la Russie. » Le traité de 1920, poursuit-il, représente bien plus qu’un « objet d’un courant souterrain de résistance » : la preuve absolue de « l’illégalité de l’annexion de 1940 ». Il n’y aurait donc pas lieu de parler de IIe République, celle de 1990 n’étant que la continuité de celle inaugurée en 1920.

« C’est un élément crucial entre l’Estonie et la Russie : Vladimir Poutine ne veut pas reconnaître qu’il s’agit d’une république restaurée, pour lui c’est une nouvelle république, alors que, pour les Estoniens, il est très important de montrer qu’il s’agit d’une république centenaire, abonde l’historien Marek Tamm. « Voilà encore quelque chose qui nous unit : la crainte de la Russie de Poutine, ajoute-t-il. On sait bien qu’il a une conception de l’histoire bien à lui et qu’il considère le traité comme un document dépassé… »

Avec la même vélocité que pour rejoindre la SDN, l’Estonie a tout mis en œuvre pour adhérer aussi vite que possible à l’Union européenne (UE) en 2004, un projet soutenu alors par 80 % de la population. « Nous avons eu une première expérience positive, et cela joue un rôle très important encore aujourd’hui. Si on démarre de zéro, c’est très compliqué, comme on le voit actuellement en Ukraine », note l’historien. « La deuxième indépendance est une valorisation du choix de l’Europe et du modèle occidental qui avait été fait très tôt », renchérit Julien Gueslin. La même année, l’Estonie adhère à l’OTAN. La méfiance était déjà de mise envers le chef du Kremlin, qui cristallisait, par son passé au KGB, toutes les angoisses. Aujourd’hui encore, des contingents de l’Alliance atlantique stationnent à Tapa, à 80 kilomètres de Tallinn, sur une ancienne base soviétique rénovée.

Les tensions, exacerbées par les médias de propagande du Kremlin, RT et Sputnik, qui ne cessent de pilonner l’Etat estonien en visant la minorité russophone, se sont amplifiées. Comme les autres Etats baltes, l’Estonie milite pour leur interdiction. Et, à l’unisson de ses voisins et de la Pologne, Tallinn a joué un rôle actif pour remettre sur le devant de la scène le pacte de non-agression germano-soviétique signé le 23 août 1939. Le pacte Ribbentrop-Molotov, en référence aux patronymes des ministres des affaires étrangères d’Hitler et de Staline, comportait un protocole secret répartissant entre l’Allemagne et l’URSS certains pays et territoires. L’Estonie faisait ainsi partie de la liste de ceux que Moscou souhaitait récupérer.

Vestiges soviétiques

Adoptée par une majorité d’eurodéputés le 19 septembre 2019, à l’occasion du 80e anniversaire du début de la seconde guerre mondiale, une résolution du Parlement européen a mis le feu aux poudres. Le texte renvoie dos à dos, comme « deux régimes totalitaires », l’Allemagne nazie et l’URSS, liées par la signature de ce pacte « ouvrant la voie au déclenchement de la seconde guerre mondiale ». « Nous allons fermer la sale bouche » de ceux qui voudraient « réécrire l’histoire », a aussitôt réagi Vladimir Poutine. Le 18 juin, dans le magazine américain ultraconservateur The National Interest, le président russe justifie l’annexion des pays baltes intégrés à l’URSS sur « une base contractuelle, avec le consentement des autorités élues et conformément au droit international »… Pas de quoi rassurer Tallinn.

Retour à Narva. Malgré la période estivale, les ponts métalliques qui enjambent la rivière, points de passage de la frontière de part et d’autre, restent déserts en cette fin juillet. Depuis le 18 mars, la Russie a fermé sa frontière en raison de la pandémie de Covid-19, et les rares voyageurs admis en Estonie sont soumis à une quarantaine. Mais ici la séparation ne saute pas aux yeux. Saint-Pétersbourg est moins éloignée que Tallinn. Les russophones représentent près de 80 % de la population de Narva, et l’on y parle couramment la langue de Pouchkine. Tout, depuis les devantures des magasins jusqu’aux menus des restaurants, est écrit en deux langues. Une tradition qui remonte à loin. Autrefois, la région servit de terre d’accueil aux Vieux-Croyants, des ritualistes chassés et persécutés par Moscou après le schisme orthodoxe de 1667.

Nulle part ailleurs, aussi, on ne trouve autant de vestiges soviétiques qu’ici. Tout près du centre, le long de la rivière Narva, de longs hangars ont servi de geôles pour des soldats de l’Armée rouge avant de se transformer, après l’annexion soviétique, en camps pour prisonniers politiques et intellectuels rebelles. Plus loin, de l’autre côté de la ville, bordés par un poste de contrôle douanier, d’immenses bâtiments de brique rouge à l’abandon s’étalent parmi les herbes folles. Fondée en 1857, Kreenholm, la plus grande manufacture textile de Russie, employait, à l’époque soviétique, 12 000 personnes sur 13 000 hectares. Elle possédait un hôpital, sa propre prison. Une ville dans la ville.

« Même si je préfère vivre ici, car nous avons plus de liberté, je trouve que nous devrions avoir de bonnes relations avec la Russie, ce que nos dirigeants ne favorisent pas toujours… »

Racheté par un richissime Suédois au début des années 1990, le site produit l’étrange sensation d’un retour dans un passé figé. Tout y est resté à l’abandon, jusqu’aux bobineaux géants que l’on trouve dans un coin d’atelier. La peinture sur les murs part en lambeaux. Seuls les drapeaux estonien et européen qui flottent côte à côte non loin de l’entrée viennent rappeler qu’une page a été tournée. La guide s’empresse toutefois de préciser que le troisième drapeau accolé, bleu et jaune, n’est « pas celui de l’Ukraine » mais l’emblème de Narva, déclenchant les rires d’un groupe de touristes estoniens.

Les habitants locaux n’aiment guère parler de leurs origines ou de leur lien avec la Russie voisine. « Je ne me mêle pas de politique, confie dans un petit sourire gêné Kristiina, employée dans une station-service. Même si je préfère vivre ici, car nous avons plus de liberté, je trouve que nous devrions avoir de bonnes relations avec la Russie, ce que nos dirigeants ne favorisent pas toujours… », murmure-t-elle subitement.

Tallinn garde un œil sur cette importante minorité russophone, promue par Vladimir Poutine, comme les autres russophones dans le monde, au rang de priorité que la Russie se doit de « défendre ». Et personne n’a oublié les émeutes de 2007, lorsque la République balte avait traversé une sévère crise avec la Russie après le déplacement du Soldat de bronze, un monument à la gloire de l’armée soviétique, du centre de la capitale vers sa périphérie. Le pays avait alors fait l’objet de cyberattaques massives, les premières du genre, attribuées par les autorités à des hackeurs russes soutenus par leur gouvernement – ce qu’a démenti Moscou –, en même temps que les médias pro-Kremlin se déchaînaient contre un « Etat fasciste ».

Parmi les Estoniens les plus réfractaires à l’empreinte russe, nul ne songe, non plus, à rappeler l’influence pourtant déterminante que la Russie a eue sur la construction du petit Etat, lui préférant celle des anciennes élites germanophones, ou des pays scandinaves. C’est pourtant dans les universités de Pskov et de Saint-Pétersbourg que l’aspiration à l’indépendance et l’adhésion à la démocratie sont nées au début du XXe siècle. Là où, dans le bouillonnement intellectuel prérévolutionnaire, des hommes comme Jaan Poska et tant d’autres dirigeants de la jeune Estonie ont été formés.Isabelle MandraudTallinn, Tartu, Narva, envoyée spéciale

De Trieste à la Dalmatie, une Italie engloutie

Par Jérôme Gautheret

Publié le 21 août 2020 à 13h13 – Mis à jour le 23 août 2020 à 05h34

REPORTAGE

« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (4/4). Le 12 novembre 1920, l’Italie et la future Yougoslavie signent à Rapallo un accord qui modifie leurs frontières. Cet arrangement, qui profite de la chute de l’empire d’Autriche-Hongrie, va bouleverser le destin des habitants de la côte adriatique.

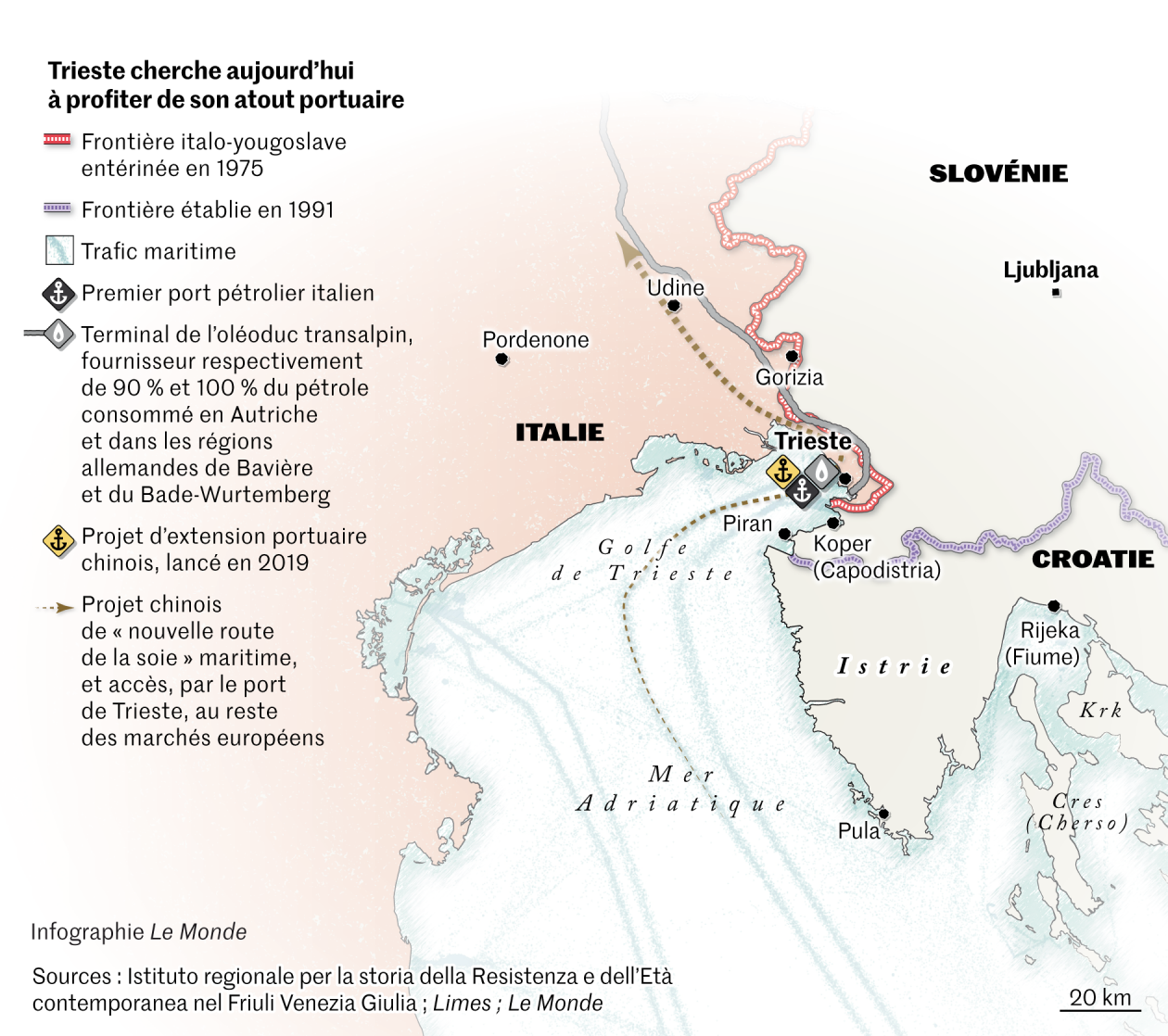

C’est un étrange musée sans visiteurs, qui ne figure dans aucun guide touristique. Pour s’y rendre, une autorisation spéciale est nécessaire. Rendez-vous est donné à l’entrée du port historique de Trieste, désaffecté depuis des décennies. Il faut ensuite monter dans une voiture de l’autorité portuaire, les rares invités n’ayant pas le droit de circuler à pied. On avance au ralenti le long d’une large allée bordée d’entrepôts condamnés, dont le nombre et la dimension rappellent ce que fut, au temps de sa splendeur, l’ancienne porte d’entrée de l’Europe centrale.

En 1719, Charles VI de Habsbourg, empereur d’Autriche, avait concédé à cette petite ville sans histoire du bord de l’Adriatique un statut de port franc, autrement dit une exemption de droits de douane pour les marchandises qui y seraient déchargées. Il posait là les bases d’une incroyable expansion qui allait permettre à Trieste de supplanter Venise qui dominait pourtant sans partage l’Adriatique depuis plus de cinq siècles.

Trieste fut le Singapour de l’Europe des grands empires, la plaque tournante de toutes les richesses. Pendant deux siècles, les fortunes s’y sont faites et défaites. Mais après la première guerre mondiale et le démembrement de l’Autriche-Hongrie, la ville portuaire – rattachée au royaume d’Italie et soudain inutile – entama un inexorable déclin. Au sortir de la seconde guerre mondiale, après des mois d’incertitude, Trieste demeura sous souveraineté italienne, tandis que ses environs immédiats – ces villes d’Istrie et de Dalmatie sur lesquelles avait flotté, durant des siècles, l’étendard au lion ailé de la République de Venise – passèrent sous la souveraineté de la Yougoslavie. En l’espace d’une génération, l’ancien carrefour de l’Europe devint une impasse.

« Je suis né en Istrie, j’y ai grandi, comme des centaines de milliers d’Italiens. Puis nous avons dû partir pour aller dans des camps »

Dans sa décrépitude actuelle, où subsistent des traces de sa grandeur passée, le port historique de Trieste offre la meilleure illustration du destin de la cité. Les porte-conteneurs venus du monde entier débarquent plus loin, près de la frontière slovène, dans des terminaux flambant neufs. Seuls subsistent, au centre de la ville, cette friche industrielle trop grande pour être réhabilitée et cet alignement de bâtiments non dénués de majesté.

Celui qui porte le numéro 18, avec ses fenêtres arrondies, sa loggia et ses airs de palais vénitien défraîchi, est l’un des plus impressionnants. A l’entrée, on rencontre Franco Degrassi, président de l’IRCI (Institut régional de la culture d’Istrie, de Fiume et de Dalmatie), à qui les autorités ont confié l’immeuble. Entre ces murs, les anciens habitants des régions, devenues italiennes en 1920 avant d’être perdues à nouveau après la seconde guerre mondiale, ont conçu un étrange lieu de mémoire, constitué d’une accumulation d’objets que les déplacés de l’après-guerre ont laissés derrière eux, au gré de leur errance.

« Je suis né en Istrie, j’y ai grandi, comme des centaines de milliers d’Italiens, raconte Franco Degrassi. Puis nous avons dû partir pour aller dans des camps. Il y en avait 120 dans toute l’Italie. Certaines familles restaient quelques mois, d’autres plusieurs années. Lorsqu’elles ont recommencé leur vie, en Italie ou ailleurs, elles ont abandonné leurs souvenirs. De temps en temps, le gouvernement publiait dans la presse des avis invitant les gens à venir les récupérer. Le dernier appel date de 1978. Puis on a tout apporté ici. »

Des outils d’artisans, de vieilles images saintes, des objets du quotidien… Pris individuellement, ces centaines de chaises, de lits, d’armoires ou de vieux outils rouillés n’auraient aucune valeur. Mais rassemblées, ces reliques prennent un autre sens, s’érigent en un témoignage bouleversant du peu qu’il subsiste d’un monde englouti.

« Le magazzino 18, c’est notre Pompei », soupire M. Degrassi avec un triste sourire. Pour surprenante qu’elle soit, cette image est justifiée. Car même si la disparition de l’Istrie italienne est tout sauf une catastrophe naturelle, c’est à la manière d’un archéologue qu’il faut explorer ses traces, en prenant soin de déblayer les couches de mémoire douloureuse qui sont venues brouiller la vue d’ensemble sur ce drame.

Entre vainqueurs

L’Istrie italienne naît officiellement le 12 novembre 1920, de l’autre côté de la péninsule, dans le luxe feutré de la villa Spinola, une demeure aristocratique de style anglais située un peu à l’écart de la station balnéaire de Rapallo, dans les environs de Gênes. C’est là que le président du conseil italien Giovanni Giolitti et Milenko Vesnic, chef du gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (la future Yougoslavie), signent un accord établissant les frontières entre leurs deux Etats.

Contrairement aux grands traités de l’époque, issus de la Conférence de paix de Paris, nul vaincu ne figure parmi les protagonistes. Il s’agit plutôt de se répartir, entre vainqueurs, les dépouilles de l’empire d’Autriche-Hongrie, démembré quelques mois plus tôt par les traités de Saint-Germain (1919) et de Trianon (1920).

L’affaire n’est pas simple pour autant car les positions des deux Etats sont difficilement conciliables, d’autant plus que l’épineuse question de Fiume doit aussi être réglée de toute urgence. A l’automne 1919, le poète Gabriele D’Annunzio, auréolé de ses faits d’armes durant la guerre, s’est emparé de ce petit port à l’aide d’une poignée d’anciens combattants et d’aventuriers plus ou moins exaltés, à l’appel des populations italiennes de Fiume qui refusaient de devenir yougoslaves et réclamaient leur rattachement à la mère patrie.

L’aura du poète confère à ce geste un peu fou des allures d’odyssée. Partout en Italie – et même au-delà des frontières –, on se passionne pour le destin de ce petit port naguère inconnu, désormais réclamé comme un dû par Rome au nom de tous les morts italiens de la Grande Guerre. Finalement, les deux puissances se mettent péniblement d’accord pour concéder à Fiume un statut d’« Etat libre ». Son rattachement pur et simple à l’Italie interviendra en 1924.

Cependant, pour des millions de personnes, l’essentiel est ailleurs. De Capodistria à Zara, les principales « terres irrédentes » – de l’italien irredentismo, qui signifie non libéré, non racheté – réclamées par l’Italie deviennent la province de « Vénétie Julienne ». Ces gains territoriaux substantiels, qui s’ajoutent au Trentin, au Haut-Adige, au comté de Gorizia et à quelques îles de l’Adriatique, également conquis sur l’empire des Habsbourg, parachèvent un processus de construction nationale débuté un siècle plus tôt.

Un accord secret

Après le rattachement de la Vénétie (1866) et l’entrée des troupes italiennes dans Rome en 1870, l’ensemble des Etats italiens ont en effet été réunis sous la même bannière, pour la première fois depuis la chute de l’Empire romain. Restait, cependant, à s’assurer une place aux premières loges dans le concert européen. Pour cela, deux voies s’offrent alors à l’Italie : l’expansion coloniale en Méditerranée, qui se heurte aux intérêts de la France et du Royaume-Uni, et la revendication de la restitution des régions majoritairement peuplées d’Italiens mais restées sous souveraineté autrichienne : les « terres irrédentes ».

Ce dilemme explique le constant jeu de balancier auquel va se livrer l’Italie réunifiée, théorisé par la diplomatie italienne sous le nom d’« égoïsme sacré ». S’allier à la France et à l’Angleterre équivaut à renoncer à sa vocation d’empire. Faire le choix de se rapprocher de Vienne et de Berlin revient à abandonner le rêve de réunir tous les Italiens sous la bannière tricolore… Cette valse-hésitation prend fin avec l’entrée en guerre dans le camp de la Triple Entente au printemps 1915, après la conclusion d’un accord secret avec Paris et Londres, dans lequel les Alliés assurent à Rome qu’en cas de victoire, la plus grande part des terres irrédentes lui reviendront. L’Italie, qui a accordé son alliance au plus offrant, entre donc en guerre alors même que ses frontières ne sont pas menacées.