L’Estonie, un Etat balte toujours dans l’ombre de la Russie

Publié le 07 août 2020 à 15h22 – Mis à jour le 09 août 2020 à 11h05

REPORTAGE« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (3/4). Le 2 février 1920, l’Estonie accédait à l’indépendance en signant le traité de Tartu avec la Russie soviétique. Cent ans après, le petit pays balte vénère ce document, mais craint toujours son voisin.

REPORTAGE« 1920-2020 : la mémoire vive des traités de la Grande Guerre » (3/4). Le 2 février 1920, l’Estonie accédait à l’indépendance en signant le traité de Tartu avec la Russie soviétique. Cent ans après, le petit pays balte vénère ce document, mais craint toujours son voisin.

Relégué dans le coin d’un parc, Lénine pointe un doigt vers l’horizon, comme pour désigner une terre promise. Droit devant lui, un drapeau russe flotte, mais la statue a les deux pieds ancrés dans une autre réalité, en Estonie. A l’extrémité nord-est de ce petit pays bordé par la mer Baltique, la ville de Narva, où trône l’effigie du dirigeant bolchevique, n’est séparée que de quelques centaines de mètres de sa jumelle russe, Ivangorod. Les deux cités médiévales possèdent chacune leur forteresse, dressées l’une en face de l’autre de chaque côté de la rivière éponyme, Narva, qui sert de frontière. Les deux rives sont si proches que l’on distingue clairement les pêcheurs russes. Des ouvriers font des signes amicaux de la main. Il fut un temps, pas si lointain, où Ivangorod faisait partie de l’Estonie.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les frontières invisibles de Narva

Lorsque le 2 février 1920, ce petit Etat balte luthérien de 1,3 million d’habitants signe un traité avec la Russie soviétique, il ne s’agit pas seulement de mettre fin à une guerre féroce. Pour la première fois de son histoire, l’Estonie, tour à tour conquise par la Suède au XVIe siècle, dominée par une élite germanophone descendante de moines guerriers – les chevaliers Porte-Glaive –, puis annexée par l’Empire russe au XVIIIe siècle, accède à l’indépendance. Un rêve fou, proclamé unilatéralement deux ans auparavant, le 24 février 1918, mais désormais consigné dans un document de 16 pages qui s’ouvre par cet article : « Partant du droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes (…) la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Estonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que la Russie possédait sur le peuple et le territoire estoniens… »

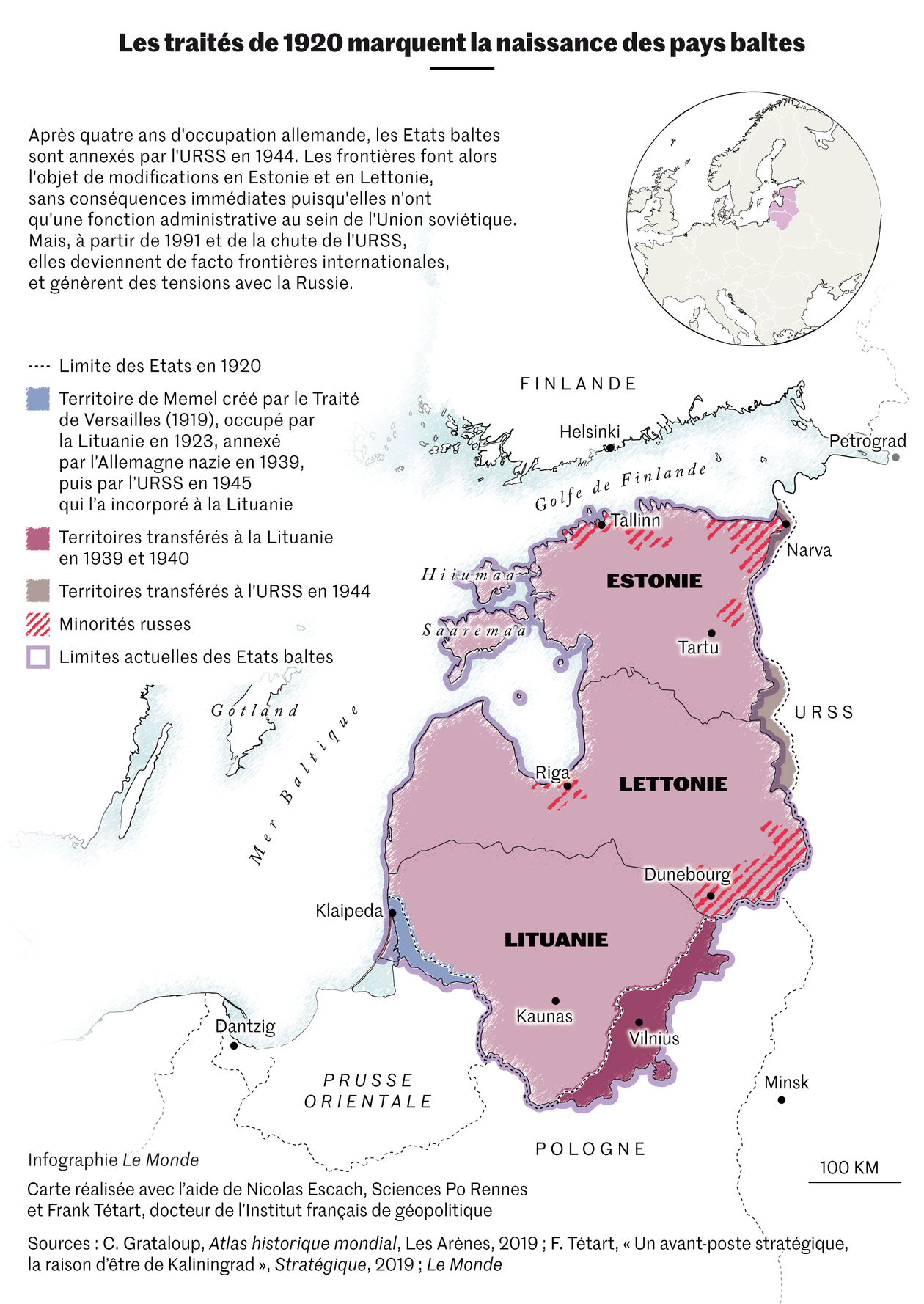

Commencées à Pskov, sur le territoire russe, les négociations se sont conclues à Tartu, côté estonien. La deuxième ville du pays, à 180 kilomètres au sud de la capitale, Tallinn, abrite la plus ancienne université des pays baltes après celle de Vilnius, en Lituanie. Depuis 1920, son nom reste associé au traité qui comportait en annexe une carte délimitant le territoire de la nouvelle république naissante. Le tracé rouge, mince comme un fil, passe à travers la rivière Narva et son réservoir grand comme un lac. Ivangorod figure bien, alors, en Estonie.

Fin du rêve en 1944

« Depuis des décennies, ce traité a accumulé la valeur symbolique d’une naissance », explique Marek Tamm, historien de l’université de Tallinn. « C’est le document le plus important de l’histoire de l’Estonie, célébré chaque année non comme un événement historique, mais comme une actualité permanente », poursuit-il. Un acte auquel se cramponne tout un pays, inquiet des prétentions de l’actuel chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a décrit la disparition de l’URSS comme « la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle ».

Le traité de Tartu n’a duré que le temps d’une parenthèse enchantée. Dès le début des années 1930, la jeune république parlementaire estonienne bascule dans un régime autoritaire et instaure l’état d’urgence. En pure perte. Occupée par l’Armée rouge en 1940, puis par la Wehrmacht, d’abord accueillie comme libératrice après un an de terreur « rouge » au cours de laquelle quelque 13 000 de ses habitants furent expédiés au goulag, l’Estonie redevient en 1944 une république socialiste intégrée à l’Union soviétique. Fin du rêve.

Sans doute aurait-il mieux valu prêter attention aux propos de Lénine. N’avait-il pas prévenu ? « Nous avons fait de nombreux compromis, dont le principal est d’avoir renoncé au territoire disputé peuplé par une population mixte, russe et estonienne, déclara-t-il peu après 1920. (…) Ce compromis n’a pas été fait pour toujours. Les travailleurs [estoniens]commencent à réaliser que leurs dirigeants sont vils, les travailleurs vont bientôt renverser leur pouvoir et établir l’Estonie soviétique, qui conclura un nouveau traité de paix avec nous. » Ainsi fut fait. Il faudra attendre 1990, puis, l’année suivante, la chute de l’URSS, pour que le petit Etat balte recouvre pour la seconde fois de son existence son indépendance. Pendant cinquante ans, le traité de Tartu, lui, tombe dans les oubliettes.

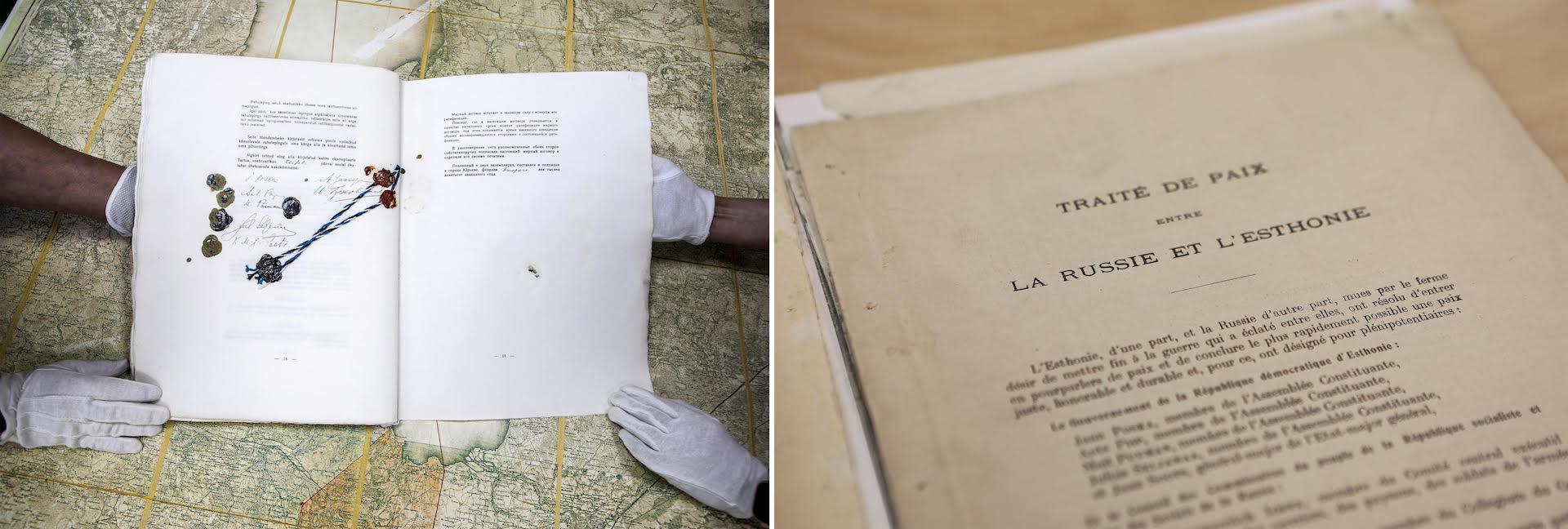

Il ne réapparaîtra physiquement qu’en… 2002, au terme d’une véritable saga. Expédié en Suède en mars 1940 dans une caisse en bois, avec d’autres documents, pour y être mis à l’abri, il revint à Tallinn, puis repartit à Stockholm au gré de la fuite de diplomates cherchant à trouver refuge hors du régime communiste. En février, pour son centième anniversaire, le précieux tapuscrit a de nouveau été exposé en public à Tartu, où il avait été paraphé par les émissaires de Lénine. « Ce traité est un document vivant », insiste Marek Tamm, à l’unisson de tout un peuple.

Accès aux ports francs

On le trouve aujourd’hui aux Archives nationales, à Tallinn. Avec d’infinies précautions et une fierté non dissimulée, deux de ses responsables, Helina Tennasilm et Mare Olde, exhibent le document estampillé de sceaux aux couleurs passées. Sur sa tranche, une vieille étiquette suédoise témoigne encore de son parcours tortueux. Rédigé en deux langues, en estonien et en russe, il a inauguré une nouvelle ère pour toute la région. La Lituanie suivra en effet, le 12 juillet 1920, avec un traité similaire signé avec la Russie soviétique reconnaissant son indépendance, et la Lettonie le 11 août de la même année. Trois Etats qui émergent subitement sur la carte diplomatique du monde et que l’on désignera désormais sous le vocable nouveau de « pays baltes ».

Pour la jeune Russie révolutionnaire, c’est aussi un coup à plusieurs bandes. Dans la foulée du traité de Brest-Litovsk, qui mit fin à la guerre avec l’Allemagne, les Bolcheviques, encore aux prises avec l’Armée blanche restée fidèle au tsar, neutralisent ainsi un front et s’assurent, avec l’article 16 du traité de Tartu, un accès aux « ports francs » d’Estonie. Mais, surtout, les Soviets font la démonstration qu’ils peuvent s’engager dans la voie de la paix. « C’est leur premier grand traité diplomatique, rappelle l’historien français Julien Gueslin, spécialiste des pays baltes. Gueorgui Tchitcherine [commissaire du peuple aux affaires étrangères de 1918 à 1930] l’avait qualifié de “répétition de couturières avant une paix avec l’Entente”, sous-entendant ainsi que le traité de Tartu constituait un modèle avant une paix possible avec les Alliés de l’Entente, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. »

« Nous étions des hommes inconnus d’un pays inconnu »

La France et ses alliés ne reconnaîtront l’indépendance de l’Estonie qu’un an plus tard. C’est donc seule, sans aucune aide ou interférence étrangère, que la délégation estonienne menée par Jaan Poska a conclu l’acte de naissance de l’Estonie. Avocat, avant de devenir maire de Tallinn puis ministre des affaires étrangères, ce dernier, front haut et barbe blanche soigneusement lissée, avait vainement plaidé la cause de son pays à la conférence de paix de Paris en janvier 1919. Préparatoire au traité de Versailles, celle-ci devait consacrer la disparition des empires allemand, austro-hongrois et ottoman en même temps qu’elle reconnaissait la création de nouveaux Etats comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Mais personne n’aurait alors parié un kopeck sur la naissance de ce micro-Etat balte.

Jaan Poska décède moins d’un mois après avoir signé le traité de Tartu. Les responsables estoniens persévèrent cependant et obtiennent deux ans plus tard leur adhésion à la Société des nations (SDN) et la traduction, en français et en anglais, de leur traité de paix. Ils arrachent la reconnaissance à laquelle ils aspirent, sans expérience et sans connaître personne dans les salons parisiens ou londoniens. « Nous étions des hommes inconnus d’un pays inconnu », résumera joliment Kaarel Robert Pusta (1883-1964), premier ambassadeur estonien nommé en France.

Leur orientation résolument démocratique et proeuropéenne impressionne : recours au référendum, élection au suffrage direct, droit de vote des femmes, droits et culture des minorités (russe, allemande, suédoise, juive) préservés et protégés, lois sociales ambitieuses. « Cette première expérience de l’indépendance s’accompagne d’une Constitution et d’une législation parmi les plus avancées d’Europe », précise Julien Gueslin.

Frontières à définir

A Tartu, la grosse table ronde en chêne qui accueillit les signataires du traité trône au petit musée de la ville, sous l’œil vigilant de son jeune conservateur, Ants Siim, qui nous entraîne plus haut dans la vieille ville. Bordée par de gros pavés, la bâtisse, sombre et décrépie, où la délégation estonienne résida pendant les pourparlers, est toujours visible. A l’écart, la vaste demeure des négociateurs soviétiques située en liseré d’un parc offre un saisissant contraste avec ses superbes briques de différents tons. Rénovée, elle appartient désormais à un riche homme d’affaires. Troisième lieu symbolique, la salle de l’événement lui-même fait aujourd’hui partie d’un lycée. Seule une discrète plaque sur la façade du bâtiment rappelle, en estonien et en russe, son rôle historique. Tous les autres vestiges, qui auraient pu évoquer la présence soviétique, ont disparu.

« Au début, les noms des rues étaient en trois langues, estonienne, allemand et russe, puis il n’y a plus eu que l’estonien, et tous les noms soviétiques ont été remplacés. » Dans son étroit bureau de la prestigieuse université, Mihhail Lotman poursuit en traçant dans l’air des sortes de paliers. « Sur une échelle de 0 à 10, je dirais que nos relations avec la Russie aujourd’hui sont à 4. » Professeur réputé de sémiotique, également député membre du parti conservateur Isamaa, il fait partie du groupe de soutien au traité de paix constitué au sein du Parlement estonien.

« Le traité de 1920 est très important et nous faisons tout pour qu’il ne soit pas oublié jusqu’à ce qu’il y en ait un nouveau, car la Russie ne reconnaît pas cet héritage », avance Mihhail Lotman. Malgré les textes de non-agression conclus par la suite, malgré plusieurs pourparlers, le tracé des frontières reste aujourd’hui inachevé. Lors de la dislocation de l’URSS, 5 % du territoire estonien est resté russe, dont Ivangorod, mais aussi des pans entiers de terre au sud-est du pays habités par les Setos, un peuple autochtone de confession orthodoxe coupé en deux.

« Poutine n’est pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance, c’est un ancien officier du KGB »

A deux reprises, en 2004, année de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, puis en 2013, un accord sur les frontières – qui délimitent aujourd’hui, côté estonien, l’entrée dans l’espace Schengen – avait bien été trouvé, mais, jamais ratifié par le Parlement russe, il est resté dans les cartons. « C’est un jeu pour la Russie : chaque fois qu’elle a besoin de reconnaissance au niveau international ou de pousser ses pions sur l’échiquier géopolitique, elle dit : “D’accord, on va négocier”, mais il ne se passe rien », affirme Mihhail Lotman. Les négociations ont pris un tour plus difficile encore depuis l’annexion, en 2014, de la Crimée et le conflit armé dans l’est de l’Ukraine. « Poutine n’est pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance, c’est un ancien officier du KGB, il a plusieurs plans et cartes du monde sur son bureau, et ceux qui acceptent l’annexion de la Crimée sont des criminels ! »,s’enflamme subitement l’universitaire.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Crimée : récit d’une annexion éclair

A 67 ans, Mihhail Lotman, qui se présente d’entrée comme un « patriote estonien », est un pur produit de l’histoire tourmentée du pays. Juif russe né à Léningrad, de parents arrivés en Estonie en 1949, il n’a acquis la nationalité estonienne qu’en 1992, « au mérite ». Les critères de son obtention, parmi lesquels figure un examen pointilleux de la connaissance de la langue dont il a été dispensé, paraissent aujourd’hui très éloignés de l’esprit du traité de 1920 qui stipulait que chacun, en Estonie comme en Russie, pouvait choisir librement sa nationalité : « Pendant un an, les personnes d’origine non estonienne, demeurant en Estonie et âgées de 18 ans révolus, ont le droit d’opter pour la nationalité russe (…) De même, les personnes d’origine estonienne demeurant en Russie peuvent opter pour la nationalité estonienne. »

Revendications territoriales

En 1992, rapporte Hent Kalmo, juriste et chercheur à l’université de Tartu, « il est écrit dans la Constitution que la nationalité acquise à la naissance ne peut pas être retirée et que c’est un droit hérité des parents. C’est resté une possibilité théorique qui pourrait encore concerner des milliers de personnes… ». Car les lois votées ensuite ont rendu plus compliquée l’application de cette disposition. La loi sur les étrangers de 1993 a donné aux résidents d’origine russe des cartes d’identité de citoyens de l’ancienne URSS, et non de citoyens estoniens… Puis, selon un autre texte adopté en 1995, les personnes qui avaient le statut de résident permanent avant le 1er juillet 1990, date de la proclamation de la seconde indépendance de l’Estonie, pouvaient espérer acquérir la nationalité, au mieux, après une période probatoire pouvant atteindre de neuf à dix ans. Sinon, elles étaient rétrogradées au statut de résident « temporaire », privées, là encore, de nombreux droits.

Cette question reste sensible dans un pays où les russophones représentent un quart de la population. Le parti d’extrême droite estonien EKRE, fondé en 2012 et membre de l’actuelle coalition gouvernementale, méprise ouvertement cette importante minorité. Le 24 septembre 2019, jour de la fête nationale en Estonie, plusieurs milliers de ses partisans, au premier rang desquels figurait l’actuel ministre de l’intérieur, Mart Helme, ont défilé en brandissant des torches, le drapeau national et le « drapeau d’Odin », attribut d’un groupe proche des néonazis fondé en Finlande en 2015. Leur credo anti-migrants, anti-LGBT et eurosceptique se développe. Les revendications territoriales, partagées par une partie de la classe politique – beaucoup moins par la population –, trouvent, ici aussi, un large écho.

L’enjeu du traité de Tartu ne repose pas seulement sur la question territoriale. « Le centenaire de cette page historique a été perçu comme un moment fort avec l’article, fondamental, concernant l’indépendance de l’Estonie jusqu’à la fin des temps, du moins en principe, expose Hent Kalmo. C’est presque un trésor, mais aussi un obstacle technique à la signature d’un nouveau traité avec la Russie. » Le traité de 1920, poursuit-il, représente bien plus qu’un « objet d’un courant souterrain de résistance » : la preuve absolue de « l’illégalité de l’annexion de 1940 ». Il n’y aurait donc pas lieu de parler de IIe République, celle de 1990 n’étant que la continuité de celle inaugurée en 1920.

« C’est un élément crucial entre l’Estonie et la Russie : Vladimir Poutine ne veut pas reconnaître qu’il s’agit d’une république restaurée, pour lui c’est une nouvelle république, alors que, pour les Estoniens, il est très important de montrer qu’il s’agit d’une république centenaire, abonde l’historien Marek Tamm. « Voilà encore quelque chose qui nous unit : la crainte de la Russie de Poutine, ajoute-t-il. On sait bien qu’il a une conception de l’histoire bien à lui et qu’il considère le traité comme un document dépassé… »

Avec la même vélocité que pour rejoindre la SDN, l’Estonie a tout mis en œuvre pour adhérer aussi vite que possible à l’Union européenne (UE) en 2004, un projet soutenu alors par 80 % de la population. « Nous avons eu une première expérience positive, et cela joue un rôle très important encore aujourd’hui. Si on démarre de zéro, c’est très compliqué, comme on le voit actuellement en Ukraine », note l’historien. « La deuxième indépendance est une valorisation du choix de l’Europe et du modèle occidental qui avait été fait très tôt », renchérit Julien Gueslin. La même année, l’Estonie adhère à l’OTAN. La méfiance était déjà de mise envers le chef du Kremlin, qui cristallisait, par son passé au KGB, toutes les angoisses. Aujourd’hui encore, des contingents de l’Alliance atlantique stationnent à Tapa, à 80 kilomètres de Tallinn, sur une ancienne base soviétique rénovée.

Les tensions, exacerbées par les médias de propagande du Kremlin, RT et Sputnik, qui ne cessent de pilonner l’Etat estonien en visant la minorité russophone, se sont amplifiées. Comme les autres Etats baltes, l’Estonie milite pour leur interdiction. Et, à l’unisson de ses voisins et de la Pologne, Tallinn a joué un rôle actif pour remettre sur le devant de la scène le pacte de non-agression germano-soviétique signé le 23 août 1939. Le pacte Ribbentrop-Molotov, en référence aux patronymes des ministres des affaires étrangères d’Hitler et de Staline, comportait un protocole secret répartissant entre l’Allemagne et l’URSS certains pays et territoires. L’Estonie faisait ainsi partie de la liste de ceux que Moscou souhaitait récupérer.

Vestiges soviétiques

Adoptée par une majorité d’eurodéputés le 19 septembre 2019, à l’occasion du 80e anniversaire du début de la seconde guerre mondiale, une résolution du Parlement européen a mis le feu aux poudres. Le texte renvoie dos à dos, comme « deux régimes totalitaires », l’Allemagne nazie et l’URSS, liées par la signature de ce pacte « ouvrant la voie au déclenchement de la seconde guerre mondiale ». « Nous allons fermer la sale bouche » de ceux qui voudraient « réécrire l’histoire », a aussitôt réagi Vladimir Poutine. Le 18 juin, dans le magazine américain ultraconservateur The National Interest, le président russe justifie l’annexion des pays baltes intégrés à l’URSS sur « une base contractuelle, avec le consentement des autorités élues et conformément au droit international »… Pas de quoi rassurer Tallinn.

Retour à Narva. Malgré la période estivale, les ponts métalliques qui enjambent la rivière, points de passage de la frontière de part et d’autre, restent déserts en cette fin juillet. Depuis le 18 mars, la Russie a fermé sa frontière en raison de la pandémie de Covid-19, et les rares voyageurs admis en Estonie sont soumis à une quarantaine. Mais ici la séparation ne saute pas aux yeux. Saint-Pétersbourg est moins éloignée que Tallinn. Les russophones représentent près de 80 % de la population de Narva, et l’on y parle couramment la langue de Pouchkine. Tout, depuis les devantures des magasins jusqu’aux menus des restaurants, est écrit en deux langues. Une tradition qui remonte à loin. Autrefois, la région servit de terre d’accueil aux Vieux-Croyants, des ritualistes chassés et persécutés par Moscou après le schisme orthodoxe de 1667.

Nulle part ailleurs, aussi, on ne trouve autant de vestiges soviétiques qu’ici. Tout près du centre, le long de la rivière Narva, de longs hangars ont servi de geôles pour des soldats de l’Armée rouge avant de se transformer, après l’annexion soviétique, en camps pour prisonniers politiques et intellectuels rebelles. Plus loin, de l’autre côté de la ville, bordés par un poste de contrôle douanier, d’immenses bâtiments de brique rouge à l’abandon s’étalent parmi les herbes folles. Fondée en 1857, Kreenholm, la plus grande manufacture textile de Russie, employait, à l’époque soviétique, 12 000 personnes sur 13 000 hectares. Elle possédait un hôpital, sa propre prison. Une ville dans la ville.

« Même si je préfère vivre ici, car nous avons plus de liberté, je trouve que nous devrions avoir de bonnes relations avec la Russie, ce que nos dirigeants ne favorisent pas toujours… »

Racheté par un richissime Suédois au début des années 1990, le site produit l’étrange sensation d’un retour dans un passé figé. Tout y est resté à l’abandon, jusqu’aux bobineaux géants que l’on trouve dans un coin d’atelier. La peinture sur les murs part en lambeaux. Seuls les drapeaux estonien et européen qui flottent côte à côte non loin de l’entrée viennent rappeler qu’une page a été tournée. La guide s’empresse toutefois de préciser que le troisième drapeau accolé, bleu et jaune, n’est « pas celui de l’Ukraine » mais l’emblème de Narva, déclenchant les rires d’un groupe de touristes estoniens.

Les habitants locaux n’aiment guère parler de leurs origines ou de leur lien avec la Russie voisine. « Je ne me mêle pas de politique, confie dans un petit sourire gêné Kristiina, employée dans une station-service. Même si je préfère vivre ici, car nous avons plus de liberté, je trouve que nous devrions avoir de bonnes relations avec la Russie, ce que nos dirigeants ne favorisent pas toujours… », murmure-t-elle subitement.

Tallinn garde un œil sur cette importante minorité russophone, promue par Vladimir Poutine, comme les autres russophones dans le monde, au rang de priorité que la Russie se doit de « défendre ». Et personne n’a oublié les émeutes de 2007, lorsque la République balte avait traversé une sévère crise avec la Russie après le déplacement du Soldat de bronze, un monument à la gloire de l’armée soviétique, du centre de la capitale vers sa périphérie. Le pays avait alors fait l’objet de cyberattaques massives, les premières du genre, attribuées par les autorités à des hackeurs russes soutenus par leur gouvernement – ce qu’a démenti Moscou –, en même temps que les médias pro-Kremlin se déchaînaient contre un « Etat fasciste ».

Parmi les Estoniens les plus réfractaires à l’empreinte russe, nul ne songe, non plus, à rappeler l’influence pourtant déterminante que la Russie a eue sur la construction du petit Etat, lui préférant celle des anciennes élites germanophones, ou des pays scandinaves. C’est pourtant dans les universités de Pskov et de Saint-Pétersbourg que l’aspiration à l’indépendance et l’adhésion à la démocratie sont nées au début du XXe siècle. Là où, dans le bouillonnement intellectuel prérévolutionnaire, des hommes comme Jaan Poska et tant d’autres dirigeants de la jeune Estonie ont été formés.Isabelle MandraudTallinn, Tartu, Narva, envoyée spéciale