Après #metoo, débats sur les nouvelles radicalités féministes

Avec l’affaire Girard, la dénonciation des modes d’action du « néoféminisme » ravive une polémique récurrente. Soubresauts de l’ancien monde ou retour des tribunaux populaires, la question divise.

Par Magali Cartigny Publié le 13 août 2020 à 06h07 – Mis à jour le 13 août 2020 à 15h08

En 1964, Serge Gainsbourg chante « ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi ». Mazarine Pingeot a ce refrain jazzy et mortifère en tête quand elle rédige 4 une tribune au vitriol, publiée dans Le Monde, le 28 juillet. L’écrivaine, agrégée de philosophie, y décrit le nouveau féminisme comme « une police des mœurs », imposant « une morale adossée à la haine », et « ce mortel ennui », donc, que lui inspire « la victoire d’extrémistes médiocres ». Quelques jours plus tôt, la conseillère écologiste de Paris Alice Coffin, avec d’autres militantes féministes, venait d’obtenir la démission de Christophe Girard, adjoint à la culture d’Anne Hidalgo, accusé d’avoir soutenu l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff.

L’autrice de Se taire (Julliard, 2019), roman sur le viol et le silence, dénonce ensuite dans sa diatribe « l’inconséquence des nouveaux maccarthystes » et questionne : « Pourquoi les femmes s’en tiendraient à occuper la seule place de la délation, de la vengeance et de la vindicte ? » Ironie du sort, le jour même, Gisèle Halimi, l’avocate emblématique du féminisme, décédait à l’âge de 93 ans.

Ce texte de Mazarine Pingeot – tout comme 5 celui de la romancière Belinda Cannone, évoquant les « maladies infantiles du néoféminisme » – ravive un débat récurrent, qui a ressurgi avec la révolution #metoo, sur les « dérives » du combat pour les droits des femmes et contre la domination masculine. Si la dénonciation du radicalisme n’est pas nouvelle, celles de la chasse aux « sorciers » et du délit d’opinion résonnent différemment à l’ère des réseaux sociaux, et divisent une partie de celles qui se revendiquent comme féministes.

Accélération de l’histoire

En janvier 2018, 10 un collectif de cent femmes s’insurgeait déjà contre ces « dérives » dans un manifeste publié dans Le Monde, défendant notamment « le droit d’importuner » – cette « drague insistante et maladroite ». Parmi les signataires, la dessinatrice Stéphanie Blake, l’écrivaine Catherine Millet, et Catherine Deneuve. Vilipendée sur les réseaux sociaux, l’icône du cinéma français fut soutenue par un Tweet de l’Américaine Samantha Geimer, violée en 1977, à l’âge de 13 ans, par le réalisateur Roman Polanski. L’actrice du Dernier Métro avait toutefois présenté ses excuses dans Libération, quelques jours plus tard, « à toutes les victimes d’actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune (…), et à elles seules ».

Lire aussi 2 Prostitution, port du voile, GPA… ces sujets qui divisent les mouvements féministes

Pour Caroline De Haas, du collectif Nous toutes, « ces tribunes en disent beaucoup plus sur ces femmes que sur nous ». Elle analyse ainsi ces réactions « épidermiques » comme « des soubresauts », « des poches de résistance » face à l’accélération de l’histoire. Comme le signe que les mœurs évoluent et que la société avance. « Un ministre qui se déclare féministe à la télé, c’était du jamais-vu,souligne-t-elle à propos de l’entretien d’Eric Dupond-Moretti sur BFM-TV, le 31 juillet. Cela prouve que ce combat est légitimé. »

Il faut dire que le garde des sceaux était attendu sur la question : des manifestations féministes avaient été organisées un peu partout en France, le 10 juillet, pour contester sa nomination ainsi que celle du nouveau ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, visé par une enquête pour viol. Il était reproché notamment à l’ancien avocat d’avoir défendu « des violeurs et auteurs de féminicides ».

La philosophe Camille Froidevaux-Metterie explique dans un autre texte, publié jeudi 13 août dans nos colonnes, que ces tribunes sont l’expression du « refus de voir disparaître l’ancien monde ». Du côté de certaines féministes historiques, le regard est plus nuancé. Ainsi, Liliane Kandel, ex-membre du Mouvement de libération des femmes (MLF) et coautrice des « Chroniques du sexisme ordinaire », dans Les Temps modernes, revue créée par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. La sociologue met en garde contre « ces tribunaux populaires immaîtrisables car ils ne sont plus téléguidés du sommet, comme ce fut le cas à Moscou ou Pékin, mais érigés sur les réseaux sociaux ». L’historienne Michelle Perrot alerte, quant à elle, s’agissant du cas Girard, sur ce « système d’amalgame vicieux, qui pourrait conduire à la reconstitution d’une morale bornée ».

« Une rupture d’évidence »

« Ancien monde » contre « police des mœurs » ? La question est évidemment plus complexe. Pour Michelle Perrot, l’émergence du mouvement #metoo a déclenché« une rupture d’évidence », selon la définition de Michel Foucault. Les structures mentales ont changé et ce qui était acceptable hier ne l’est plus aujourd’hui – qu’il s’agisse du sexisme ordinaire ou des violences sexuelles.

C’est ce bouleversement majeur, qui, en libérant comme jamais la parole des femmes, a conduit à « l’affaire Polanski » en 2019, à la mise en examen du réalisateur Christophe Ruggia pour « agression sexuelle sur mineur » après le témoignage de l’actrice Adèle Haenel en janvier, et au scandale Matzneff, un mois plus tard. Ce même mouvement qui a poussé à la démission Christophe Girard ; un homme de gauche, homosexuel, militant de la première heure en faveur des minorités sexuelles.

Lire aussi 8 « Les temps ont changé, il est devenu indéfendable » : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff

Après la révélation du versement d’une aide financière à Gabriel Matzneff par la Fondation Bergé – Yves Saint Laurent, en 1986 – alors que M. Girard en était le secrétaire général –, et des trois dîners de l’adjoint avec l’écrivain défrayés par la Mairie, une manifestation avait été organisée, le 23 juillet, devant l’Hôtel de ville de Paris. Ces militantes féministes, dont deux élues vertes (Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu) y réclamaient sa démission. L’image de la pancarte « Mairie de Paris, bienvenue à Pedoland » a tourné en boucle sur toutes les chaînes d’information en continu. Et irrité Anne Hidalgo, qui a défendu son adjoint.

Le lendemain, en plein conseil municipal, alors que la salle ovationnait l’élu démissionnaire, Alice Coffin criait, à la manière d’Adèle Haenel quittant la cérémonie des Césars : « La honte ! La honte ! » La riposte n’a pas tardé. La vidéo d’une interview donnée en 2018 sur RT (branche francophone de la télévision russe) fut exhumée. Dans l’extrait devenu viral, on y voyait l’élue EELV déclarer : « Ne pas avoir un mari, ça m’expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. »

Le 5 août, Alice Coffin a déclaré à L’Obs regretter ces propos sur la forme mais pas sur le fond, rappelant les statistiques sur les violences conjugales. Après avoir reçu des tombereaux d’insultes et de menaces de viol et de mort, l’élue et militante LGBT a été placée sous protection policière.

« Jeté avec l’eau du bain »

Après la publication de la tribune de Mazarine Pingeot, certains n’ont pas manqué de souligner que l’écrivaine était le témoin du mari de Christophe Girard. Faisant peser le soupçon sur la nature réelle de son indignation. « Oui, Christophe est un ami. Bien sûr que cela m’a heurtée mais ce que je dénonce est plus global, répond-elle au Monde. Je suis féministe. C’est cette dérive dangereuse qui, pour moi, nuit à la cause. Ce discours séparatiste qui rend impossible le dialogue. Il y a plein de gens qui ne s’expriment plus par peur du retour de bâton. » Et d’ajouter : « Pour moi, Christophe Girard a été jeté avec l’eau du bain, mais il n’est pas le seul. »

L’eau du bain, c’est donc celle de Gabriel Matzneff, pédophile notoire publié chez Gallimard, récompensé par un prix essai Renaudot en 2013, et qui racontait dans ses livres, mais aussi à la télévision publique, ses « exploits sexuels » avec des enfants. Sans que cela ne choque grand monde à l’époque – du moins dans le milieu culturel. Jusqu’à la publication du Consentement, de Vanessa Springora, en 2019 (Grasset), qui mit au jour l’emprise de ce prédateur sexuel sur l’adolescente qu’elle était, ce dans l’indifférence générale, y compris dans sa famille. 6 Comme l’écrit la romancière Cloé Korman, il faut « tout un village » pour créer un monstre.

Lire aussi 7 Avec « Le Consentement », Vanessa Springora dépeint les ressorts de l’emprise

Ce village, c’est Mai 68, selon Liliane Kandel. Une période souvent désignée aujourd’hui comme la responsable de tous les maux. « C’est vrai que, lors de la révolution sexuelle, certains ont pu considérer que l’interdit de la pédophilie était un des derniers bastions de la pensée bourgeoise », affirme-t-elle. « Il y a eu un certain aveuglement, c’est certain et il faut le dénoncer », ajoute Michelle Perrot.Mais, « aujourd’hui, on assiste à une forme de dégagisme. On cherche la victime expiatoire pour se sentir mieux », regrette Liliane Kandel, pour qui la ligne rouge, c’est la loi.

La sociologue cite cette phrase de Lacordaire, chère à Gisèle Halimi : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Et quand l’Etat de droit est menacé, « ce sont les femmes qui trinquent en premier », prévient-elle.

« On combat un système de silence »

« On dérange et on met le doigt là ou ça fait mal. Ce n’est pas de l’acharnement contre Girard, ce que l’on combat, c’est un système de silence, de complicité, et de soutien face à la pédocriminalité », défend Caroline De Haas. « “Pedoland” vaut d’autres slogans, explique de son côté l’historienne Christine Bard. Il y a toujours eu de la radicalité dans le mouvement féministe, comme dans la lutte ouvrière ou d’autres combats politiques dans l’histoire. C’est le signe de l’exaspération, de la colère. »

Et de rappeler que ce sont les « radicales » qui ont obtenu le droit de vote, de travailler, d’avorter, d’avoir son propre compte en banque, etc. Le MLF jetait du mou de veau sur les anti-avortement : « Elles avaient eu le temps de constater qu’il ne suffisait pas de demander gentiment. »

« On nous traite d’ayatollahs, on se fait insulter alors que notre mouvement est le plus pacifiste qui soit », insiste Céline Piques, d’Osez le féminisme ! « “Terreur révolutionnaire”, “maccarthysme”, “hystérie”, “fin de la séduction”, ce sont mot pour mot les archétypes que l’on nous oppose depuis toujours. » La militante rappelle que, contrairement à d’autres mouvements contestataires, le féminisme n’a jamais tué personne. Et que le scandale n’est pas dans une pancarte mais dans le fait que seuls 1 % des viols sont condamnés par la justice. « Quand on dit que les femmes exagèrent, c’est qu’elles sont sur la bonne voie », conclut-elle en référence à la sociologue Christine Delphy.

« Bien sûr qu’il faut un certain degré de radicalité, et les dégâts collatéraux font partie du combat politique, reconnaît Mazarine Pingeot. Mais il s’agit là d’une lame de fond, d’une philosophie antidémocratique. Ces militantes ne sont pas propriétaires de la libération de la parole, elles sont même parfois un obstacle. J’y vois une forme d’intimidation qui fragilise la démocratie. »

« Rhétorique classique »

Lors de la cérémonie des Césars, le 28 février, le « sketch » de la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, comparant Roman Polanski à « Atchoum » et J’accuse à « un film sur la pédophilie dans les années 1970 », avait déjà fait grincer quelques dents. Le 5 mars, sur Europe 1, l’écrivain Frédéric Beigbeder – démarrant sa chronique par « Ma tête sera mise à prix » – fustigeait « une meute de hyènes en roue libre ». Et concluait ainsi : « Cette pauvre Florence Foresti se prend pour une grande intellectuelle obligée de répandre son opinion sur le bien et le mal (…). Elle ne connaît rien au cinéma ni au droit pénal (…). Elle reproduit l’injustice de l’affaire Dreyfus. »

Des « hyènes imbéciles », apôtres de la censure. « C’est la rhétorique classique de l’antiféminisme depuis cent cinquante ans, décrypte Christine Bard. C’est ce qui arrive lorsqu’on s’attaque au pouvoir des hommes entre eux. » Dans « Le complot féministe », publié en 2003 dans Le Monde diplomatique, Gisèle Halimi écrivait, à propos d’une des premières enquêtes sur les violences faites aux femmes (Enveff, 2001) qui, d’Alain Minc à Elisabeth Badinter, était vertement critiquée (notamment pour avoir intégré dans les chiffres les violences psychiques aux violences physiques) : « Tirs à boulets rouges. La cible ? Le féminisme d’aujourd’hui : “Une escroquerie”, une entreprise de “victimisation” des femmes, qui “fragilisent” les hommes, les transforment en “objets” de leurs “nouveaux maîtres”, les féministes. »

Dans Une farouche liberté, écrit en collaboration avec Annick Cojean (Grasset, 160 pages, 14,90 euros, à paraître le 19 août), l’avocate du « procès du viol » laissait un dernier message : « Il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique. Si on arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutues. »

Lire aussi 1 Christine Bard : « Le féminisme d’action a toujours été critiqué »

1 Christine Bard : « Le féminisme d’action a toujours été critiqué »

Selon l’historienne, les divergences entre activistes ne doivent pas masquer l’objectif commun : la lutte contre les violences masculines.

Propos recueillis par Magali Cartigny Publié le 13 août 2020 à 10h46 – Mis à jour le 13 août 2020 à 14h19

Spécialiste de l’histoire des femmes et du genre, professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Angers, Christine Bard a dirigé l’ouvrage collectif Antiféminismes et masculinismes d’hier à aujourd’hui (PUF, 2019), et publié Féminismes : 150 ans d’idées reçues (Le Cavalier bleu, 312 pages, 20 euros).

Peut-on parler d’une division des féministes aujourd’hui ?

Oui, mais ce n’est pas nouveau. Et permettez-moi aussi de souligner que c’est sous cet angle de la querelle que, presque obsessionnellement, les médias abordent le féminisme. Passons donc au pluriel, il y a des féminismes. Et ne passons pas au pluriel pour distinguer le bon et le mauvais féminisme.

L’emphase mise sur la division et la distribution des bons et des mauvais points sont deux vieilles tactiques antiféministes. Je les perçois comme des visions déformantes de la réalité plurielle d’un mouvement pluriséculaire. Elles se forment à partir d’un stéréotype sexiste : l’inéluctable rivalité entre femmes, dont la conclusion logique est l’impossibilité de la sororité.

Bien sûr, il ne faut pas nier les différences, nombreuses et parfois vertigineuses, entre féministes. L’universalisme de Simone de Beauvoir est très éloigné du féminisme de la différence, par exemple. Mais les femmes en lutte pour l’émancipation collective ne peuvent à l’évidence pas parler d’une seule voix. D’abord parce qu’elles sont le produit de déterminations sociohistoriques (différences d’éducation, de classe, d’âge, de génération, d’origine, de culture…).Article réservé à nos abonnés Lire aussi Après #metoo, débats sur les nouvelles radicalités féministes

Ensuite parce qu’elles font des choix politiques et philosophiques qui vont affecter leur manière de militer, leurs alliances, les combats qu’elles associent à leur féminisme (la démocratie, la justice sociale, l’anticolonialisme, l’antiracisme, etc.). Cela crée une très grande diversité, qui a toujours été sous-estimée. Les féministes sont toutes engagées pour en finir avec la violence masculine et plus généralement avec le patriarcat.

Peut-on dire qu’il y a eu une forme de rupture générationnelle avec #metoo ?

#Metoo en 2017 a donné un coup d’accélérateur à la troisième vague du féminisme, ce cycle de mobilisation qui a commencé il y a vingt-cinq ans. Il la condense aussi à travers l’objectif prioritaire de l’éradication des violences masculines. Il porte la vague bien au-delà des cercles militants partout dans le monde, avec la force que donnent les réseaux sociaux.

Parler de néoféminisme me semble être une erreur. Le mouvement féministe a constamment voulu libérer la parole des femmes ; il se renforce actuellement grâce à l’afflux massif de jeunes activistes. Parler de rupture me semble donc excessif ; des femmes de toutes générations ont dit « moi aussi » et ont manifesté le 23 novembre 2019 à l’appel du collectif #NousToutes. Des féministes luttent depuis des décennies dans des associations comme Solidarité femmes, le Planning familial… L’expérience d’organisatrices de talent comme Caroline De Haas et Anne-Cécile Mailfert est précieuse.

Et puis il y a les groupes plus récents, les féministes antiracistes par exemple. Il peut y avoir des tensions entre générations – dans le féminisme comme ailleurs – des envies d’autonomie des plus jeunes, des peurs des plus âgées de ne pas être comprises ni reconnues pour ce qu’elles ont apporté et apportent encore.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Prostitution, port du voile, GPA… ces sujets qui divisent les mouvements féministes

L’histoire du féminisme crée de la continuité et tend sans doute à relativiser la nouveauté dans la pensée comme dans l’action. L’histoire montre aussi qu’il existe des socialisations politiques propres à chaque génération qui peuvent être source de malentendus, de conflits, en tout cas de complexité, mais c’est inévitable.

Dans une tribune publiée par « Le Monde », la romancière Belinda Cannone, par exemple, parle d’une « maladie infantile du néoféminisme » qui risque « de nous mener dans le mur ». Comment analysez-vous ces voix qui s’élèvent pour dénoncer la trop grande victimisation des femmes et les dérives radicalistes du mouvement ?

Le féminisme radical et le féminisme d’action – qu’incarne La Barbe, d’où vient Alice Coffin – ont toujours été sévèrement critiqués, pour ne pas dire diabolisés. Pensez aux suffragettes anglaises, considérées comme des folles et incarcérées, au tout début du XXe siècle. Elles exigeaient le droit de vote par « l’action directe » : elles ne manifestaient pas seulement dans la rue, elles menaient des actions spectaculaires, brisaient des vitres, s’enchaînaient aux grilles du Parlement, incendiaient des bâtiments après avoir vérifié qu’ils étaient vides, etc.

Pensez à la loi scélérate de 1920 qui voulait museler en France le militantisme pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Pensez à Gisèle Halimi et aux féministes des années 1970 qui demandaient une véritable répression du viol et qui étaient critiquées par une partie de la gauche et de l’extrême gauche parce qu’elles renforceraient un ordre judiciaire et pénal bourgeois…

Je pourrais multiplier les exemples, depuis le XIXe siècle : le féminisme radical ne devient acceptable pour le plus grand nombre qu’une fois son objectif atteint, quand de nouveaux droits sont acquis. L’histoire du féminisme montre que la radicalité non violente est plus efficace que des décennies de féminisme modéré et de stratégie « des petits pas ».Article Lire aussi Néoféminisme : « La morgue de Mazarine Pingeot ne nous tuera pas »

A propos de la victimisation des femmes, il y a effectivement un problème récurrent pour le féminisme. Le féminisme est ce mouvement qui dit aux femmes qu’elles sont victimes de la domination masculine. Etre féministe, c’est reconnaître l’effet en soi et l’effet sur toute la société de cette domination. Ce n’est pas spécialement agréable. Mais c’est tout de même cette conscience – avec mille et une nuances individuelles et collectives – qui stimule le désir de changer la société au nom de la liberté, de l’égalité et de la justice.

Pourquoi est-ce si difficile de reconnaître que les femmes sont victimes dans la société patriarcale ? Pourquoi toutes ces résistances, conscientes et inconscientes ? Qu’y a-t-il de particulièrement insupportable dans le sujet du moment qu’il touche à la sexualité ? Quelles peurs de ne plus plaire, de ne plus être « importunées » ? La fin des « baisers volés » n’est hélas pas pour demain. Quelle part aussi d’idéalisation nationale ? La France libertine contre l’Amérique puritaine. Quelle part de lieux communs ?

On ne pourra plus prendre l’ascenseur avec une femme, dit l’un. On ne pourra plus recevoir une étudiante dans son bureau porte fermée, dit l’autre. Quelle nostalgie, aussi ? D’un âge d’or à vrai dire inexistant. Inusables, les motifs de la guerre des sexes, de l’inversion de la domination, de la fin du désir, de l’érotisme, de l’amour sont convoqués depuis l’aube du féminisme. Ils ont pu convaincre parfois des esprits déjà acquis à une vision décliniste du cours de l’histoire, mais pas assez pour empêcher la reconnaissance de l’égalité des droits.Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Les temps ont changé, il est devenu indéfendable » : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff

Des voix effectivement s’inquiètent d’une victimisation excessive : c’est un créneau politique, médiatique et mondain. J’ai envie de conseiller à ces femmes – souvent des écrivaines – qui s’offusquent des réactions féministes à l’affaire Matzneff la lecture de La Porte du fond, de Christiane Rochefort, Mémoire de fille, d’Annie Ernaux, Le Consentement, de Vanessa Springora… J’ai envie de leur dire que nous avons collectivement sous-estimé les violences et leurs effets. Il y a un examen de conscience à faire à propos de la tolérance passée à l’égard de ce qu’on appelait pudiquement les « abus » commis sur les enfants.

L’histoire peut apporter des éclairages, avec, en particulier, le livre d’Anne-Claude Ambroise-Rendu sur L’Histoire de la pédophilie (2014). Et il est trop paresseux de s’en prendre au « laxisme » des grandes années de la révolution sexuelle. La tolérance, avant les années 1960, était infiniment plus grande à l’égard du droit à la consommation de chair fraîche par les adultes mâles et les plaintes étaient exceptionnelles. Nous progressons un peu. C’est vraiment une bonne nouvelle dans un moment par ailleurs déprimant.

Le rapport de force est-il aujourd’hui plus favorable aux mouvements féministes ?

Oui, car « la honte change de camp ». La libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles crée une dynamique nouvelle ; elle peut nous mener loin, c’est certainement un des axes majeurs de transformation sociale. Mais nous vivons dans un monde coincé entre Trump et Poutine, ravagé par des guerres locales, par l’accroissement énorme des inégalités entre pays et entre individus, et par la dégradation des conditions de vie sur notre planète.

En Europe, les droits et les libertés des femmes sont remis en question dans certains pays par des droites réactionnaires, antiféministes, homophobes qui sont au pouvoir. Avec la crise économique et la pandémie actuelle, il n’est pas impossible qu’un scénario semblable à celui des années 1930 se reproduise en France et ailleurs. Il ne faut pas se tromper d’ennemi. L’histoire montre que les femmes sont toujours parmi les premières victimes de ces régressions démocratiques.

2 Prostitution, port du voile, GPA… ces sujets qui divisent les mouvements féministes

Passage en revue, non exhaustif, des thématiques qui font l’objet de débats passionnés entre féministes depuis de nombreuses années.

Par Marie Slavicek Publié le 13 août 2020 à 05h43 – Mis à jour le 13 août 2020 à 18h40

De plus en plus de personnes l’affirment. Vous-même, vous avez peut-être déjà prononcé cette phrase : « Je suis féministe. » Mais, concrètement, que met-on derrière ces trois mots ?

On peut tenter de définir le féminisme comme un mouvement de lutte pour les droits des femmes. Il s’agit de promouvoir et d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines : politique, économique, culturel, social, juridique, familial, etc. Reste à savoir ce qu’on entend par « égalité ». Dans les faits, le principe peut se heurter à des interprétations différentes – voire totalement opposées.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Féminisme : « Nous voulons toutes l’égalité, mais ne sommes pas d’accord sur la manière d’y parvenir »

Ce qu’on a coutume d’appeler « le » féminisme est en réalité multiple, pluriel. Il s’inscrit dans un ensemble de courants de pensée et de représentations intellectuelles. Bibia Pavard, historienne spécialiste des féminismes et coautrice de Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours (La Découverte, à paraître le 27 août 2020), explique que « les désaccords philosophiques, politiques, militants ou stratégiques entre féministes ne sont pas récents » :

« Ils sont présents dès l’émergence des mouvements féministes en France, au cours du XIXe siècle. Il n’y a jamais eu dans l’histoire un féminisme unifié, mais des positionnements féministes antagonistes. »

Ainsi, dans les années 1860-1870, deux camps s’affrontent. D’un côté, des féministes comme Maria Deraismes et Léon Richer, qui pensent que les femmes doivent d’abord obtenir des droits civils au sein de la famille en réformant le code Napoléon. De l’autre, des féministes comme Hubertine Auclert, qui estiment que la lutte pour les droits politiques est prioritaire, et que rien ne changera tant que les femmes ne pourront pas voter.Lire aussi Manifestations contre les violences sexistes et sexuelles : « On veut du respect, on n’est pas des objets »Pourquoi nous avons choisi de traiter de la prostitution, du voile, de la GPA et des transgenres

Il existe de nos jours de nombreuses sources de discorde entre féministes de différents courants ou groupes. En particulier parce qu’ils font l’objet de débats passionnés depuis de nombreuses années, nous avons choisi de passer en revue ces quatre principaux points.

Par ailleurs, comme le souligne l’historienne Bibia Pavard, « ces divergences, parfois violentes, n’empêchent pas les possibilités d’agir ensemble et de se retrouver autour de certaines grandes causes – par exemple la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou autour de moments ritualisés comme le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) ».

Chaque sujet est traité en deux parties : d’abord les arguments « opposés » à ces sujets, puis les « favorables ». Il s’agit d’une division schématique. Les positionnements des uns et des autres ne sont pas forcément binaires et peuvent évidemment correspondre à un entre-deux. L’opinion d’une ou d’un féministe peut aussi évoluer au fil du temps et des thématiques.

- La question de la prostitution

Selon une expression désuète, la prostitution serait « le plus vieux métier du monde ». Il s’agit en tout cas de l’une des plus vieilles querelles qui agitent les mouvements féministes. Aujourd’hui encore, les revendications autour du droit des femmes à disposer librement de leur corps se traduisent par différentes analyses.

D’un côté, on trouve les militants dits « abolitionnistes ». Ces personnes considèrent que la violence est inhérente à la prostitution. Elles rejettent le terme de « travailleuses du sexe » – lui préférant celui de « victime de la prostitution » ou de « personne en situation de prostitution » – et refusent de reconnaître la prostitution comme un travail. Elles évoquent plutôt ce sujet en termes « d’exploitation sexuelle des femmes » ou de « viols tarifés ». Pour elles, la prostitution n’est rien d’autre qu’un système marchand, oppressif et sexiste qui utilise les femmes pour satisfaire le désir des hommes.

Pour l’écrivaine Florence Montreynaud, qui a lancé en 2011 Zéromacho, un réseau international d’hommes engagés contre la prostitution, celle-ci consiste à « acheter le non-désir de l’autre ». Elle affirme que les hommes qui refusent d’avoir recours à la prostitution sont « des résistants au diktat de la marchandisation du corps humain ». « De même qu’il n’y a pas de prostituées heureuses, il n’y a pas de putaniers heureux », ajoute-t-elle.

En France, depuis avril 2016, la loi reconnaît la prostitution comme une violence et les prostituées comme des victimes, et non plus comme des délinquantes. Seul l’achat de services sexuels par les clients est illégal et puni d’une amende.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Le bilan mitigé de la loi de 2016 sur la prostitution

De l’autre côté, il y a les féministes qui se définissent comme « réglementaristes » ou « prosexe ». Ces féministes ne perçoivent pas forcément la prostitution comme le résultat d’une domination masculine systémique. Il s’agit pour eux d’un échange économico-sexuel entre une « travailleuse du sexe » et un client. Pour autant, ils ne nient pas la violence subie par de nombreuses prostituées. Ils affirment en revanche que cette violence est liée à leur situation de personnes précaires, contraintes à la clandestinité et socialement condamnées.

Dans son essai King Kong Théorie (Grasset, 2006), l’autrice Virginie Despentes affirme :

« Le monde économique aujourd’hui étant ce qu’il est, c’est-à-dire une guerre froide et impitoyable, interdire l’exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c’est interdire spécifiquement à la classe féminine de s’enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation. »

Le débat sur la prostitution peut être rapproché de celui sur la pornographie : si les « abolitionnistes » y voient un instrument du patriarcat, les féministes « prosexe » pensent qu’il peut s’agir d’un espace de réappropriation de leur sexualité. Le « porno féministe » entend ainsi être plus éthique, en centrant les films sur le désir féminin, en respectant les actrices et les acteurs (rémunérations décentes, suivi médical, consentement), etc.

- La question du voile et de l’islam

Comme l’explique l’historienne Bibia Pavard, « on ne peut jamais séparer les controverses au sein des mouvements féministes du contexte politique dans lequel elles s’ancrent. Les débats entre féministes autour du voile islamique sont par exemple fondamentalement liés à la question de la place de l’islam et des musulmans en France depuis les années 1980 ».

La polémique débute avec « l’affaire des foulards de Creil » (Oise) en octobre 1989 : trois élèves musulmanes portant le voile se voient refuser l’accès à leur collège par le principal de l’établissement. La question ressurgit au début des années 2000 avec les débats autour de la loi sur les signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques, finalement votée en mars 2004. Plus récemment, le conflit s’est cristallisé sur des mères voilées souhaitant participer aux sorties scolaires de leurs enfants.

Pour certains féministes, le voile constitue une atteinte à la liberté des femmes, il est intrinsèquement incompatible avec leur idée du féminisme. Ils estiment que le voile est le symbole d’une domination religieuse, patriarcale et sexiste. Il ne peut être qu’un outil de contrôle. Les plus radicaux perçoivent même le voile comme un cheval de Troie, une manipulation des luttes féministes au profit du fondamentalisme religieux. D’autres sont plus mesurés : ils perçoivent le port du voile comme un signe d’oppression, tout en admettant qu’il peut s’agir d’une décision personnelle et éclairée.

Dans un entretien à l’Agence France-Presse (AFP), en avril 2016, la philosophe Elisabeth Badinter affirmait : « Lesdites “féministes islamiques” oublient qu’en guise d’égalité, elles doivent rester à la maison, que l’héritage est divisé par deux dans les pays musulmans et la polygamie admise dans le Coran dont elles se réclament. » Elle appelait aussi au « boycott » des enseignes vendant des vêtements islamiques.

D’autres défendent la liberté de chacune à disposer de son corps et à se vêtir comme bon lui semble. Autrement dit, les femmes musulmanes qui portent le voile en régime démocratique font un choix qui ne regarde qu’elles.

En mars 2018, la militante antiraciste Rokhaya Diallo déclarait sur Slate que « lutter afin qu’aucune femme ne soit contrainte de se voiler ou de se dévoiler, c’est la philosophie qui devrait animer toutes et tous les féministes. La régression ne réside pas dans le fait de porter le voile mais dans celui d’imposer aux femmes une norme vestimentaire en leur interdisant de choisir quels habits elles peuvent revêtir. (…) Le slogan “Our bodies ourselves”, “nos corps, nous-mêmes”, n’a de sens que s’il vaut pour toutes les femmes ».

Pour ces militants, partir du principe que toutes les femmes qui se voilent le font sous la contrainte participe d’une vision néocoloniale : cela revient à priver les musulmanes de leur libre arbitre et à ériger les femmes non voilées en détentrices de la vérité. En mars 2013, la sociologue Zahra Ali détaillait cette opinion dans Le Point :

« Pour l’Occidental qui est allé “civiliser” les colonies, le patriarcat s’exprime à travers le port du voile. Cet argumentaire féministe a été justifié hier à des fins coloniales ; il est utilisé aujourd’hui à fins impérialistes. » Lire aussi Que dit la tradition coranique sur le voile ?

- La question de la GPA

La gestation pour autrui (GPA) est une technique de procréation par laquelle une femme (appelée « mère porteuse ») porte l’enfant à naître d’un couple (hétérosexuel ou homosexuel), le plus souvent contre une somme d’argent. La mère porteuse se voit implanter un embryon issu d’une fécondation à laquelle elle n’a pas participé, puis accouche d’un bébé qui n’est donc génétiquement pas le sien. Si la mère porteuse fournit un ovule, on parle alors de « procréation pour autrui ». En France, la loi bioéthique de 1994, confirmée en 2011, interdit la gestation pour autrui.

Là encore, les féministes « pro et anti-GPA » s’affrontent au nom de la défense d’une même valeur : le droit des femmes à disposer librement de leur corps.

Pour les « anti », la GPA est comparable à la prostitution. Il s’agit, selon eux, de deux techniques de « marchandisation » patriarcale du corps des femmes. Ils dénoncent une forme d’« exploitation » contraire à la dignité et à l’intégrité de la personne. Certains parlent d’une forme d’« esclavage ». En outre, ils soulignent que, dans les pays les plus pauvres où la GPA est autorisée, les mères porteuses n’ont pas d’autre choix pour gagner de l’argent.

Dans une tribune publiée dans Le Monde en février 2011, plusieurs figures du féminisme en France ont pris position contre la GPA. « Loin d’être un progrès, toute légalisation de cette pratique représenterait une régression du droit, une extension du domaine de l’aliénation et un mauvais combat pour la gauche et pour les femmes », disent-elles. Parmi les signataires : Sylviane Agacinski, Gisèle Halimiou encore Caroline De Haas.

Chez les partisans d’une légalisation de la GPA, il y a ceux qui, par principe, respectent le libre choix fait par certaines femmes de porter l’enfant d’autrui. D’autres avancent un argument plus pragmatique : pour eux, le législateur doit autoriser la GPA pour réguler une pratique existante et protéger les mères porteuses contre la dérive de marchandisation de leur corps. Les féministes qui sont sur cette ligne affirment notamment que l’interdiction de toute transaction financière serait un bon moyen de prévenir ce risque.

La sociologue Irène Théry, spécialiste des questions de parentalité, est par exemple favorable à des « GPA éthiques » où « les femmes ne portent jamais leur propre embryon, mais celui qui a été implanté après une fécondation in vitro ». Cette ligne est partagée par la philosophe Elisabeth Badinter, qui insiste sur le caractère entièrement bénévole de l’échange, ou par la psychanalyste Antoinette Fouque.Article réservé à nos abonnés Lire aussi GPA en Ukraine : la colère des parents empêchés de rejoindre leur enfant

- La question de la place des personnes trans au sein des mouvements féministes

En France, autour des années 2000, une autre question vient électriser les débats entre féministes : celle de la place accordée aux personnes transgenres et à leurs combats – en particulier ceux des femmes trans – dans les luttes féministes.

Une personne transgenre est une personne dont le genre attribué à la naissance ne correspond pas au genre auquel elle s’identifie. Une femme trans est donc une personne qui a été assignée homme à la naissance mais qui s’identifie comme femme. On parle aussi de trans MtF (abréviation de l’anglais « male-to-female »). Un homme trans est une personne assignée femme à la naissance mais qui s’identifie comme homme. On peut également dire trans FtM (« female-to-male »).

Au sein des débats féministes, deux visions de ce qu’est être une femme ou un homme s’opposent.

D’aucuns veulent séparer la question trans des enjeux féministes. Aux Etats-Unis, la controverse apparaît dès les années 1970. Dans L’Empire transsexuel(1979), la féministe radicale Janice Raymond tient des propos très critiqués, en affirmant notamment que la transidentité vient « coloniser l’identification, la culture, la politique et la sexualité féministe ». Elle ajoute : « Tous les transsexuels violent le corps des femmes en le réduisant à un artefact, en s’appropriant ce corps pour eux-mêmes. »

Dans une série de Tweet postés fin janvier, la militante Marguerite Stern, fondatrice du mouvement Collages féminicides, estime que « les débats sur le transactivisme prennent de plus en plus de place dans le féminisme, et cristallisent même toute l’attention. J’interprète ça comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s’exprimer ». En substance, elle affirme que les femmes trans ne sont pas de « vraies femmes », mais des hommes « déguisés » cherchant à infiltrer les combats féministes. Pour elle, sexe et genre vont nécessairement de pair : « Nous sommes des femmes parce que nous avons des vulves. C’est un fait biologique », ajoute Marguerite Stern.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Le mouvement Collages féminicides se déchire sur la question trans

Les féministes qui estiment que les luttes trans invisibilisent les combats pour les droits des femmes sont parfois qualifiés de « TERF », acronyme anglais de « Trans-Exclusionary Radical Feminist » (soit, en français, des féministes radicaux souhaitant exclure les trans). Outre le fait qu’il s’agit d’une dénomination anglo-saxonne importée dans les débats français, le terme contient une connotation péjorative. Certains y voient une insulte, et préfèrent se décrire comme « critiques du genre ».

De l’autre côté, les personnes trans et leurs alliés revendiquent une autodétermination de l’identité de genre. Pour eux, il faut totalement dissocier le sexe biologique du genre. Autrement dit, ce ne sont pas les organes génitaux qui permettent d’affirmer si on est une femme ou un homme. Considérer que les femmes trans viennent « coloniser » les débats féministes revient à ne pas les reconnaître pour ce qu’elles sont : des femmes. Ne pas respecter cette autodétermination est donc perçu comme de la transphobie.

Dans une tribune publiée sur Libération, en février, un collectif de féministes, trans ou non – dont Karine Espineira, Giovanna Rincon, Valérie Rey-Robert, Amandine Gay, ou encore Clémentine Autain – affirme :

« Les luttes des femmes trans rejoignent les luttes féministes (…). Nous sommes toutes des femmes, toutes féministes. Toutes, nous subissons l’oppression patriarcale, le sexisme, l’exploitation domestique, les violences sexuelles, médicales, conjugales, le harcèlement et les discriminations. »

En France, depuis novembre 2016, les personnes trans qui souhaitent changer leur état civil n’ont plus à apporter la preuve « irréversible et médicale d’une transformation physique ». Depuis 1992, la jurisprudence exigeait qu’une personne trans soit opérée – et stérilisée – sous hormonothérapie et suivie par un psychiatre pour obtenir de nouveaux papiers.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Remarques, attouchements, agressions…, les violences du quotidien contre les transgenres

3 Néoféminisme : « La morgue de Mazarine Pingeot ne nous tuera pas »

TRIBUNE

Camille Froidevaux-Metterie

Philosophe

La philosophe Camille Froidevaux-Metterie considère, dans une tribune au « Monde », que le féminisme universaliste défendu par les autrices Mazarine Pingeot et Belinda Cannone est en retard d’un monde.

Publié le 13 août 2020 à 10h47 Temps de Lecture 3 min.

Tribune. Dans de récentes tribunes (Le Monde du 29 juillet et du 1er août), Mazarine Pingeot et Belinda Cannone se désolent que le féminisme contemporain ne soit pas politique mais moral, enfermé dans « le ressentiment »et « la vengeance », incapable de mener les (vrais) combats. La première donne à sa déploration la forme d’une rageuse anaphore, déroulant « ce mortel ennui »que lui procure « une certaine jeunesse sans désir mais pleine de colère ». La seconde déroule les faits (affaires Darmanin et Girard) pour rappeler que « faire de la politique », ce n’est pas « se contenter du rôle de la victime enivrée de colère ». On leur reconnaîtra d’avoir repéré l’intensité de ce sentiment qui, loin d’être une « passion triste », constitue le moteur puissant des luttes féministes actuelles.Lire aussi la tribune de Mazarine Pingeot au sujet des nouveaux combats féministes : « Ce mortel ennui qui me vient… »

Plutôt que d’entrer dans le détail d’arguments oscillant entre aigreur et anathème, je préfère déduire de ces réactions ce qu’elles nous disent de l’inédit et de l’irrésistible du moment féministe où nous sommes. Dans le collimateur de ces inquisitrices inactives, il y a d’abord l’intense dynamique de dénonciation des violences sexuelles déployée depuis #metoo. En la qualifiant de « morale adossée à la haine », Mazarine Pingeot grossit le flux des réactions outrées de celles et ceux qui refusent de voir disparaître l’ancien monde de la domination masculine où s’enracinent leurs privilèges. En réduisant le féminisme à un combat pour l’égalité des droits et des chances, elle reste aveugle à ce scandale qui voit les corps des femmes demeurer des corps « à disposition » au sein même de nos sociétés de l’émancipation. C’est précisément cela que les « néoféministes » ont décidé de révéler : par-delà les avancées sociales et les conquêtes politiques, les femmes continuent de subir des agressions physiques et sexuelles sans qu’on les entende, ou si peu, et sans obtenir jamais, ou quasiment, réparation.

Envie d’en savoir plus sur la voix des femmes ? Testez gratuitement

Ni indignation ni vindicte

Mais ce que les croisées de la vertu universaliste refusent surtout d’admettre, c’est le fait certain que, derrière chaque victime de violences, il y a un agresseur, un homme donc. La mise au jour de cette évidence massive (selon une récente enquête NousToutes, sept femmes sur dix ont subi des faits assimilables à un viol ou une agression sexuelle) s’accompagne de la volonté tout aussi massive d’en terminer avec la tolérance tacite d’un tel état de fait. Cela implique de qualifier et de désigner, non pas ceux qui « osent un compliment » que « certaines appellent viol », mais bien ceux qui frappent et qui dévastent, pour réclamer justice.Lire aussi la tribune de Belinda Cannone sur le néoféminisme : « Les attitudes compassionnelles, émotionnelles et vertueuses risquent de nous mener dans le mur »

Alice Coffin a reçu des tombereaux d’injures pour avoir rappelé qu’il s’agit en effet d’hommes, c’était tellement facile de fustiger une lesbienne pour sa prétendue détestation des mâles. Sachez que, parmi les « néoféministes », nous sommes très nombreuses, hétérosexuelles, parfois même mariées et mères de famille, à dénoncer le scandale de la perpétuation de la prise masculine sur les corps féminins. Apprenez surtout qu’il n’y a là ni indignation morale ni vindicte haineuse, mais la volonté de mener à bien le projet féministe de démolition des fondements patriarcaux de notre société. Ce projet est non seulement éminemment politique, il est aussi foncièrement démocratique puisqu’il s’agit de garantir aux femmes les droits qui leur sont encore déniés et de parachever ainsi l’ambition égalitaire définissant notre monde commun.

Faisceau croisé de discriminations

Cette aspiration anime également celles et ceux qui défendent la cause féministe au prisme de l’intersectionnalité ; c’est le second aspect visé par ces tribunes dénonçant les « nouveaux maccarthystes ». Ainsi que la crise sanitaire l’a cruellement montré, des millions de femmes endurent un faisceau croisé de discriminations, où le genre se superpose à la classe sociale et à la condition racisée pour produire des modalités d’existence insupportables et indignes. C’est ce que mettent au jour les analyses intersectionnelles. Il a fallu quelques décennies pour que les féministes françaises se débarrassent de leur solipsisme blanc et les intègrent. Nous sommes dans le moment de cette prise de conscience où le féminisme croise le chemin de l’antiracisme, et cela génère quelques remous, comme à chaque fois qu’il faut accepter de remettre en cause des privilèges aussi prégnants qu’impensés.Lire aussi notre enquête : Après #metoo, débats sur les nouvelles radicalités féministes

Mais les voix puissantes qui s’élèvent n’exercent en rien une « police des mœurs »et prétendent encore moins « substituer une domination à une autre ». Elles portent des revendications politiques placées sous le double signe de la justice et de l’égalité. N’en déplaise à Mazarine Pingeot, cette dynamique ne concerne pas « une poignée de militantes », elle entraîne la société tout entière, contempteurs et détractrices compris, comme en témoigne sa verve paniquée. Elle prétend pourtant en mourir d’ennui ? Sa morgue ne nous tuera pas, elle rend plus fortes les vivantes et survivantes que nous sommes.

Camille Froidevaux-Metterie est philosophe et professeure de science politique à l’université de Reims Champagne-Ardenne.

4 Mazarine Pingeot au sujet des nouveaux combats féministes : « Ce mortel ennui qui me vient… »

TRIBUNE

Mazarine Pingeot

Autrice

La romancière dénonce le nouveau féminisme qui, selon elle, se complaît dans la morale au lieu d’agir de façon politique.

Publié le 28 juillet 2020 à 05h00 – Mis à jour le 13 août 2020 à 12h31 Temps de Lecture 4 min.

Ce mortel ennui qui me vient, devant la victoire d’extrémistes de la médiocrité au nom de « l’éthique », discréditant les combats féministes : ceux qui luttent pour l’égalité des droits, l’égalité des chances, avec à l’horizon une véritable révolution anthropologique. Combats politiques et non moraux !

Aujourd’hui, les femmes sont assez puissantes pour mener ce combat politique, pourquoi s’en tiendraient-elles à occuper la seule place du ressentiment et de la vengeance, de la délation et de la vindicte ? Est-ce cela, la place naturelle de la femme ?

Ce mortel ennui qui me vient, devant une certaine jeunesse sans désir mais pleine de colère, ces jeunes femmes mieux loties que leurs mères et leurs grands-mères, qui ont mené la lutte pour elles, déblayé le terrain pour leur laisser en héritage de continuer le combat : les unes se sentent insultées quand un homme, de sa violence ancestrale, ose un compliment – et c’est comme une gifle en plein visage, certaines appellent ça un viol, au mépris de celles qui en ont vraiment été victimes ; les autres se déguisent en putes pour imiter les danseuses des clips de rap qui vantent l’argent facile et l’amour monnayable.Lire aussi « On ne laisse pas passer un truc pareil » : à Paris, la détermination des militantes féministes contre la nomination de Gérald Darmanin

Elles ne se connaissent pas, elles cohabitent. Il y a les pauvres, celles qui pensent que cacher un bifton dans leur string est le comble de la classe ; il y a les riches, les pourvues socialement et culturellement, qui identifient tout acte évoquant leur corps sacré comme un viol – réveil la nuit, manifestation du désir, expression du vivant.

Ce mortel ennui, devant les générations à venir, qui en seront réduites à des relations tarifées ou contractuelles. Devant les enivrés de haine, qui ne considèrent pas l’intelligence comme un atout et ont décidé plus que de s’en passer, de la piétiner systématiquement.

Qu’est-ce qu’une morale adossée à la haine ?

Devant le règne de la bêtise, du mimétisme, de la libération des pulsions de haine, et, pire que tout, de l’exaltation narcissique de croire appartenir à la morale, s’en revendiquer, en être le bras armé. Mais qu’est-ce qu’une morale adossée à la haine ?

Ce mortel ennui devant ce qui était l’arme des révolutionnaires – l’indignation – devenue la monnaie courante de tous les frustrés de la terre, des médiocres, de ceux qui veulent exister mais n’ont d’autres moyens que de vomir des insultes, de confondre les plans, l’opinion, la justice, la rumeur, les faits, d’invoquer un nouvel ordre moral au lieu de faire de la politique.Lire aussi Affaire Matzneff : Anne Hidalgo va saisir la justice après la démission de son adjoint Christophe Girard

Ce mortel ennui devant ces combattants des réseaux, qui prennent le risque suprême de descendre dans la rue masqués – le Covid-19 aura au moins fourbi les armes de la lâcheté – pour hurler des approximations et des contresens, avec le but avoué de détruire psychiquement et socialement des cibles qui sont toutes masculines, blanches et d’un certain âge, n’importe qui fera l’affaire. L’homme blanc occidental a exploité tant de monde, de cultures, et même la nature. L’homme blanc n’est pas un concept, puisqu’il est incarné par tous les hommes blancs, indistinctement. Le concept n’a plus lieu d’être, le symbolique est déchiré, anéanti, il n’y a plus de commun, pour ne pas dire d’universel, ce gros mot honni par les partisans identitaires.

Ce mortel ennui devant ces gens fiers d’eux, sûrs de leur bon droit, et qui crient. Crient pour tout, contre tout, enfonçant des portes ouvertes.

Devant les contempteurs de la domination masculine, blanche et occidentale, qui ont comme seul projet de renverser la domination, non pour un monde plus égal et construit sur un autre paradigme, mais bien pour substituer une domination à une autre.

Et l’art, dans tout ça ?

Ce mortel ennui devant l’orgasmique onanisme d’une colère pseudoféministe, quand des femmes sont encore excisées, quand des femmes sont encore lapidées, quand des femmes sont exploitées, quand des femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes, se battent sur tous les fronts… Il faut respecter les différences culturelles, diront les nouveaux révolutionnaires, et reconstruire des murs. On se régale d’avance à la perspective de la convergence des luttes qui, à ce compte, ne peut aboutir qu’à de nouvelles frontières. Ennui mortel devant l’inconséquence des nouveaux maccarthystes.

Et que deviendra l’art, dans tout ça ? Des livrets de vertu qu’on distribuera au seuil des nouvelles églises ? Des éditoriaux pleins de bons sentiments mâtinés de haine rance de vieilles filles ? Des imprécations béni-oui-oui de néoromantiques exaltés par les combats sur Facebook ? Des œuvres théâtrales où l’on dira le catéchisme, le mal contre le bien, dont on voit vite les incarnations ? Des tableaux respectant la parité, homme, femme, Noir, Blanc, vieux, jeunes, handicapés, dans des champs de blé bio et des plants de tomates en permaculture ?Article réservé à nos abonnés Lire aussi Affaire Matzneff : « Je propose le procès de la complicité de l’intelligentsia »

Mortel ennui. Et où mettra-t-on donc les déviants ? Car ils risquent de devenir très nombreux. Si la police des mœurs s’exerce comme l’appellent de leurs vœux les nouveaux parangons de vertu. Reste l’autocensure, l’intériorisation de l’interdit. Un nouveau vocabulaire est à disposition, et, pour les écrivains, on pourra toujours fournir un dictionnaire officiel des mots acceptables. La morale a aussi son mot à dire sur la culture. Dieu merci, morale et culture sont des substantifs féminins…

Avant même de mourir du réchauffement climatique, nous risquons de mourir d’ennui. Car nous avons prévenu nos enfants qu’ils auraient à se battre pour sauvegarder la planète. Mais leur avons-nous glissé qu’ils auraient aussi à affronter le mortel ennui qui s’abat sous le drapeau brandi d’une morale de la haine ? L’idée même de combat politique risque d’y succomber.

Mazarine Pingeot est agrégée de philosophie et autrice. Elle a notamment écrit « La Dictature de la transparence » (Robert Laffont, 2016) et « Se taire » (Julliard, 2019).

5 Belinda Cannone sur le néoféminisme : « Les attitudes compassionnelles, émotionnelles et vertueuses risquent de nous mener dans le mur »

TRIBUNE

Belinda Cannone – Autrice

Se réfugier dans une colère intransigeante, comme le fait le néoféminisme, ne sert pas à faire avancer la cause des femmes, estime la romancière Belinda Cannone.

Publié le 31 juillet 2020 à 01h17 – Mis à jour le 13 août 2020 à 12h27 Temps de Lecture 4 min.

Tribune. En 2017, à Florence, on a voulu renouveler la mise en scène de Carmen.Mieux : puisque aujourd’hui, a déclaré le metteur en scène, « on ne peut pas applaudir le meurtre d’une femme », il a réécrit la fin de l’opéra de Bizet.

On passera (mais on pourrait s’y attarder) sur l’idée qu’à l’opéra, on applaudirait des meurtres ou des mariages : nous pensions jusque-là qu’on y applaudissait un spectacle. On passera aussi sur l’idée sous-jacente de la scène comme école des bonnes mœurs. Qu’a donc imaginé Leo Muscato pour faire de Carmen une femme contemporaine, pour exalter la puissance et la liberté dont le personnage est porteur et dont son meurtre final semble signifier l’échec ? Hélas, il n’a trouvé qu’à inverser les rôles : c’est Carmen qui tuera son amant.Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’écrivaine Belinda Cannone, un bel appétit d’égalité

Alors, on en est là ? Non pas dans la sainte colère qui fait dire « non » – à l’inégalité, aux violences –, cette colère grosse d’avenir qui propose des solutions politiques à une situation injuste, mais dans la passion triste d’une colère punitive ?

J’ai lu sur les murs et entendu, ces derniers mois, des menaces explicites : « à votre tour d’avoir peur », recours au « sécateur », « le poing dans la gueule »… Il ne s’agirait donc que de retourner la violence ? Drôle de façon de concevoir la politique – or le féminisme est un mouvement politique.

Question d’attitudes et de procédés

Quelques événements récents montrent que le militantisme néoféministe ne l’est guère. Christophe Girard, adjoint à la Mairie de Paris, a été obligé de démissionner. On en est d’autant plus satisfait que, depuis son départ, on a découvert qu’il gardait des relations suivies avec Gabriel Matzneff, pédophile jouissant d’une indulgence que le livre salutaire de Vanessa Springora, LeConsentement (Grasset, 216 p., 18 euros), a permis de dénoncer.

Mais la politique est une question d’attitudes et de procédés. Jeudi 23 juillet, une quarantaine de personnes, dont deux élues d’Europe Ecologie-Les Verts, récent allié d’Anne Hidalgo, ont manifesté devant l’Hôtel de ville avec des panneaux réclamant cette démission, sur lesquels on pouvait lire : « La honte » et « Mairie de Paris : Bienvenue à Pedoland ».Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Le jour où les femmes se sentiront autorisées à exprimer leur désir, elles ne seront plus des proies »

« La honte », c’est ce que disait ma grand-mère quand, jeune fille, je portais une jupe trop courte à son goût, ou que passait cette voisine à l’allure garçonne qui fumait dans la rue. « La honte » a souvent été l’invective préférée des ligues de vertu.

Quant à ce « Bienvenue à Pedoland », sérieusement : est-ce faire de la politique que d’accuser la Mairie de Paris d’abriter un repaire de pédophiles ? Les dirigeants au sommet de l’Etat ne sont pas les seuls à devoir montrer dignité et responsabilité dans leur action : les élus municipaux et les citoyens aussi.

Autre affaire révélatrice : les protestations contre deux nominations de ministres, celle, très malvenue, de Gérald Darmanin, sous le coup d’une accusation de viol, et celle d’Eric Dupond-Moretti, à qui les néoféministes reprochent son point de vue sur #metoo. Ce qui signifie qu’elles mettent sur le même plan une procédure pénale et une opinion. Je fais partie des féministes qui ont soutenu depuis le début le mouvement #metoo. Mais contester la nomination d’un ministre pour délit d’opinion ?

Mode idéologique

La période est inquiétante. Le ressentiment généralisé conduit à l’abandon de la politique. Je suis frappée par le retour, dans les bouches les plus diverses, du slogan, très seventies, « Tout est politique », alors que peu d’époques le furent si peu dans la forme de leurs combats. En revanche, tout est médiatique, et ces quelques poignées de militantes le prouvent, qui n’ont d’existence que celle qui leur est assurée par les médias.

A chaque époque sa mode idéologique : la nôtre se préoccupe surtout de sensibilité personnelle blessée et de la vertu du voisin. Elle pratique la confusion à outrance du public et du privé, de la morale et du droit.

Mais la politique, c’est autre chose. C’est la gestion des désaccords par le dialogue, contre la tentation de la censure et du dégagisme. C’est la pensée complexe qui se refuse aux oppositions binaires (bien et mal, dominant et dominé), c’est la pensée rationnelle qui accepte les idées divergentes et refuse de céder devant l’émotion, pour fournir plutôt des outils d’analyse et de changement.

Faire de la politique, en démocratie, c’est œuvrer pour corriger les dérives ou les insuffisances des institutions et pour proposer des alternatives, tout en respectant le droit et les valeurs républicaines. Contre la dictature des rumeurs et des opinions, faire de la politique, c’est refuser de se contenter du rôle de victime enivrée de sa colère.Article réservé à Lire aussi Affaire Matzneff : Anne Hidalgo a appris l’existence de repas entre Christophe Girard et l’écrivain avant sa démission

On connaît le biais qui fait qu’une fois un problème identifié, la tolérance à son égard faiblit, ce qui produit l’illusion qu’il est plus répandu. Tout ne va pas si mal. Pensant que le féminisme est né avec elles, les néoféministes semblent ignorer les progrès considérables, depuis le milieu du XXe siècle, accomplis grâce à un arsenal de lois en faveur de l’égalité. Certes, cela ne saurait suffire et après avoir conquis l’égalité formelle, il faut changer les mentalités et les mœurs. C’est encore de la politique.

L’histoire nous a appris que les époques de ressentiment finissaient mal, en général. Les attitudes compassionnelles, émotionnelles et vertueuses qui caractérisent la maladie infantile du néoféminisme risquent de nous mener dans le mur. Retrouvons plutôt les gestes véritablement politiques qui nous permettront enfin de changer la donne, radicalement mais sans amertume.

Belinda Cannone est maîtresse de conférences en lettres modernes à l’université de Caen-Normandie. Elle a notamment écrit « La Tentation de Pénélope – Une nouvelle voie pour le féminisme » (Pocket, 2019)

6 Cloé Korman, romancière : « Apporter de l’aide à Matzneff a longtemps servi la réputation d’élus »

TRIBUNE

Cloé Korman

écrivaine

Dans l’affaire Matzneff, certains élus ont cherché à accroître leur capital politique en s’affichant aux côtés de l’auteur, aujourd’hui accusé de viols sur mineurs. Leur disgrâce n’est pas injuste, affirme l’écrivaine, dans une tribune au « Monde ».

Publié le 30 juillet 2020 à 01h07 – Mis à jour le 30 juillet 2020 à 09h29 Temps de Lecture 5 min.

Tribune. En 2015 est sorti un film magnifique, sobre comme ses personnages, Spotlight, qui raconte comment une équipe de journalistes d’investigation du Boston Globe a mené une enquête sur des prêtres pédophiles ayant fait des centaines de victimes dans leur ville, au vu et au su de la hiérarchie ecclésiastique, de la police et de la justice, et ce à partir de la fin des années 1970. Conduite au tournant des années 2000, l’enquête qui est dépeinte par le réalisateur Tom McCarthy n’est pas seulement difficile à mener, elle l’est aussi et surtout à publier : des amis, des alliés, vont se retrouver exposés pour ces crimes, ou pour leur absence de réaction devant ces crimes. Il y a vers le milieu du film un échange saisissant entre deux journalistes, à propos du proverbe « It takes a village to raise a child » (« pour élever un enfant, il faut tout un village ») dont ils sont en train de découvrir l’envers cauchemardesque : « It takes a village to molest one » (« il faut aussi tout un village pour abuser de lui. »)

Il faut des silences, des complicités, des tolérances, des indifférences. Dans l’affaire Gabriel Matzneff, l’effort collectif est encore plus remarquable puisque l’écrivain a non seulement revendiqué ses actes, mais qu’il en a fait son fonds de commerce, dès 1974 et la parution des Moins de seize ans (Julliard). D’après ses propres mots dans ce livre, il aime les jeunes gens à partir de 10 ans, alors qu’il en a déjà 38. L’idée qu’on ne savait pas qui était Gabriel Matzneff, qui on aidait quand on l’aidait, est obsolète à partir de 1974, quand il commence à publier ses récits pédophiles autobiographiques.

Parler d’ordre moral est assez consternant

En 1987, treize ans plus tard, il trouve sur son chemin des mécènes pour lui payer ses notes d’hôtel. En 2002, il obtient que le Centre national du livre lui accorde une sorte de pension de retraite définitive. Ceux qui signent les chèques ne sont pas les mêmes que ceux qui accordent les subventions, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui l’invitent à la télévision, etc. – ceci car « il faut tout un village ».

En 2020, une enquête de Mediapart et du New York Times met en cause Christophe Girard comme acteur de ce soutien financier, d’abord en tant que secrétaire général de la maison Yves Saint Laurent dont il signait les chèques, puis pour une lettre de soutien qu’il a signée alors qu’il était déjà adjoint à la culture à la Mairie de Paris.

Suite aux pressions de militantes féministes et écologistes, Christophe Girard vient de choisir de démissionner de ce poste qu’il a si longtemps occupé. Certains voient dans cette démission une injustice, invoquent une atmosphère de « tribunal populaire » ainsi que « d’ordre moral ». Parler d’ordre moral est assez consternant.

L’ordre moral désigne le mouvement politique qui a suivi la Commune de Paris et encouragé la piété catholique en France, l’édification du Sacré-Cœur, le maintien des femmes à la maison, à des fonctions reproductives et domestiques. Historiquement, l’ordre moral, c’est exactement le contraire de ce à quoi aspirent les militantes féministes, qu’elles soient lesbiennes militantes soi-disant « hystériques » ou plus modérées.

A moins que cette expression ait changé de sens et que l’ordre moral désigne désormais un monde où l’on ne peut plus violer tranquillement les enfants, ou les femmes de ménage, ou les prostituées, sans que cela fasse de vagues, à moins que l’ordre moral, ce soit quand on ne peut plus préserver le bien-être libidinal de certains au détriment de tous les autres. L’ordre moral, dans ce cas, ne serait peut-être plus ce qu’il était.

Hypocrisie

Quant à l’idée que Christophe Girard serait victime d’une exécution publique, injuste, arbitraire, parce que sa situation ne relève pas de la justice judiciaire mais « uniquement » de l’opinion publique, elle me paraît d’une incroyable tartufferie.

Faire face à l’opinion publique et tenir compte de ses attentes, c’est la base du métier de politique. Acquérir du capital symbolique en parrainant des événements, en affichant telle ou telle amitié, en étant capable de mobiliser tel ou tel réseau professionnel ou social, c’est le quotidien de ce travail.

Lire aussi Prescription, déni, complaisance… Matzneff, une affaire toujours en souffrance

Dans le cas Gabriel Matzneff, l’hypocrisie va même au-delà. Il y avait sans doute plus que Matzneff dans Matzneff : lui apporter de l’aide a représenté, pendant des années, une opération réputationnelle qui allait au-delà de l’écrivain – ça a été chic, provoquant, et à sa façon, utile à ceux qui le faisaient. Aider Matzneff ou ne pas s’opposer à ce qu’il soit aidé a été le signe d’une audace morale, d’un « pas froid aux yeux » permettant de faire plaisir au sein d’une certaine élite. Si cette opération réputationnelle a pu être bénéficiaire à une époque, il n’est pas injuste que, le public ayant changé, les attentes morales ayant évolué, le seuil de tolérance aux violences sexistes et sexuelles commençant enfin à s’abaisser, la même opération puisse aujourd’hui tourner au fiasco.

Il faut bien rappeler que Vanessa Springora, en publiant son livre, n’a pas révélé les actions de Gabriel Matzneff. En parlant de sa douleur redoublée par l’indifférence, par l’absence d’aide qui l’a entourée, ce livre est une révélation non des faits, mais de l’aveuglement devant les faits. En ce sens, son titre a eu le génie d’inscrire dans le débat public français un double sens très opérant du mot « consentement » : c’est-à-dire le « oui » ambivalent de la victime, d’un côté, et de l’autre tout un bruissement de « oui » – oui pour un chèque, oui pour un coup de main, oui pour un déjeuner, tous ces oui de l’absence de courage, ces oui Lire aussi Avec « Le Consentement », Vanessa Springora dépeint les ressorts de l’emprise

Pour un homme politique, dont c’est le métier de gérer son capital symbolique, l’exposition publique de ses sympathies et de ses valeurs, c’est une disgrâce normale de tomber pour un « oui » de trop.

Cloé Korman est lauréate du prix Inter en 2010 pour son premier roman « Les Hommes-Couleurs », (Seuil, 2010). Elle vient de faire paraître « Tu ressembles à une juive », (Seuil, 108 p., 12 €).

Cloé Korman(écrivaine)

7 Avec « Le Consentement », Vanessa Springora dépeint les ressorts de l’emprise

Dans un récit circonstancié et implacable paru le 2 janvier, Vanessa Springora revient sur la relation traumatisante qu’elle a eue à 14 ans avec l’écrivain Gabriel Matzneff, sous le regard complaisant du milieu littéraire.

Par Christine Rousseau Publié le 10 janvier 2020 à 06h00 – Mis à jour le 11 janvier 2020 à 09h49

Le livre. Le Consentement de Vanessa Springora n’était pas encore paru qu’à la mi-décembre 2019 éclatait « l’affaire Gabriel Matzneff », du nom de l’écrivain sulfureux, peu connu du grand public, avec lequel, il y a trente ans, l’auteure, alors âgée de 14 ans, eut une relation traumatisante. Le dossier fut promptement commenté et instruit sur les réseaux sociaux, où, au milieu d’invectives et de condamnations à l’emporte-pièce, était pointée la mansuétude à la fois d’une époque – celle des années 1970-1990, où on louait sur le plateau d’« Apostrophes » les multiples talents de séducteur de Gabriel Maztneff – et d’un milieu littéraire jusqu’alors épargné par la vague #metoo. Emergeait alors une autre facette de la toute-puissance symbolique de la littérature en France, un pays qui, jusqu’à récemment, n’hésitait pas à célébrer – notamment avec le prix Renaudot de l’essai en 2013 – un écrivain qui, dans son œuvre, et singulièrement son journal, n’a jamais caché son goût (pour les très jeunes filles et garçons) Les Moins de seize ans (titre de l’un de ses livres paru en 1974 et réédité en 2005 aux éditions Léo Scheer).

Tout au long d’un récit circonstancié et implacable, porté par une écriture ferme, incisive et irisée d’une douleur discrète, Vanessa Springora ne cesse d’interroger la complaisance d’un milieu où elle officie comme directrice des éditions Julliard. Et qu’elle connaît très bien pour y avoir grandi.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Gabriel Matzneff, questions sur un prix Renaudot

Fille unique de parents qui se séparent lorsqu’elle a 5 ans, elle a fait très tôt, par l’entremise de sa mère, attachée de presse dans l’édition, du « royaume des livres » son « terrain de jeu » favori. Quand d’autres, auréolés du prestige de l’écrivain, le conçoivent comme leur terrain de chasse… « Un père aux abonnés absents qui a laissé dans mon existence un vide insondable. Un goût prononcé pour la lecture. Une certaine précocité sexuelle. Et surtout un immense besoin d’être regardée ; toutes les conditions sont maintenant réunies », résume-t–elle aux prémices de l’histoire.

L’envoûtement

Vanessa a 13 ans et « G » (c’est ainsi qu’elle désigne Matzneff) avoisine les 50 ans, lorsqu’ils se rencontrent au cours d’une soirée où sa mère l’a « traînée ». Svelte, élégant, « maîtrisant sur le bout des doigts les codes du dîner mondain », l’écrivain séduit son auditoire et, plus encore, la jeune fille dont il épie les moindres gestes. « Jamais un homme ne m’a regardé de cette façon-là », note-t-elle. Après le regard mi-intrigant mi-amusé, un furtif contact dans la voiture de sa mère, qui reconduit « G » chez lui, parachève l’envoûtement.Lire aussi Affaire Matzneff : Gallimard retire de la vente le journal de l’écrivain, qu’elle publiait depuis trente ans

Quelques jours après, elle reçoit une lettre d’un style onctueux, dans laquelle il la voussoie, manière de la considérer comme une adulte. Avec cette première missive d’une longue série – il lui écrira parfois deux fois par jour –, « G » commence à tisser sa toile de papier. Avant de quadriller le quartier où elle réside pour provoquer inopinément une rencontre. « Je m’habitue maintenant à la possibilité de tomber sur lui, note-t-elle, si bien que sa présence invisible m’accompagne sur le chemin du collège. » Leur premier rendez-vous n’a pas encore eu lieu que déjà elle est fascinée par cet homme qui conjugue l’aura protectrice d’un père absent et le prestige de l’écrivain. Sous le charme, elle succombe aux avances de ce mentor qui l’élève au rang de muse.

Rien n’y fera : ni sa mère qui, apprenant sa liaison (dont elle finira par s’accommoder), lui lâche un jour : « Tu n’es pas au courant que c’est un pédophile ? » ; ni les signaux que lui adresse son corps ; ni les convocations de « G » à la brigade de mineurs. Pire : celui qui instrumentalise sa vie autant que la littérature joue de ces menaces pour donner un tour dramatiquement romanesque à l’idylle. Faisant ainsi de sa compagne une complice, et instillant par là même le poison de la culpabilité.

Les différents ressorts de l’emprise

L’inconstance de Matzneff, ses mensonges, son rapport névrotique au corps et surtout la découverte de son journal, où il décrit ses séjours sexuels à Manille « en quête de cul frais », mettront fin au sortilège. Mais pas à l’emprise littéraire.

De la séduction à l’isolement, de la dépossession de son histoire, de ses mots, de ses lettres à son effacement, Vanessa Springora dépeint les différents ressorts de l’emprise. Une mécanique d’autant plus pernicieuse qu’elle se pare ici d’atours littéraires. « Toute son intelligence, écrit-elle encore, est tournée vers la satisfaction de ses désirs et leur transposition dans un de ses livres. » Là même où l’esthète et bienfaiteur comme il aime à se représenter, enferme ses proies, dépeintes en complices consentantes ou en ingrates. Et que dire de la littérature, sinon qu’instrumentalisée en arme de séduction et de dépossession, elle aura servi d’alibi à un milieu littéraire aujourd’hui ébranlé par ce Consentement.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Christine Angot à Gabriel Matzneff : « Vous preniez vos désirs pour des réalités »

Là n’est pas le moindre mérite de ce récit longuement mûri après des années de « cure de paroles » et de voyages pour se reconstruire. Des années fragmentées que parachève ce livre de rassemblement où, en entremêlant les voix et les émotions de l’adolescente qu’elle fut, mais aussi de la femme, de la mère et de l’éditrice qu’elle est devenue, Vanessa Springora se réapproprie enfin son histoire. Prenant enfin le chasseur à son propre piège, elle tisse un texte cathartique qui fera date.

« Le Consentement », de Vanessa Springora, éd. Grasset, 206 p., 18 euros.

8 « Les temps ont changé, il est devenu indéfendable » : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff

La parution du livre « Le Consentement » crée une secousse dans le monde littéraire. L’auteure Vanessa Springora y raconte sa relation traumatisante, à 14 ans, avec cet homme de trente-six ans son aîné, écrivain aux pratiques pédophiles assumées.

Par Dominique Perrin Publié le 23 décembre 2019 à 11h25 – Mis à jour le 27 décembre 2019 à 07h02

Le livre est à la fois cru et subtil. « À quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de cinquante ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter. (…) De cette anormalité, j’ai fait en quelque sorte ma nouvelle identité. À l’inverse, quand personne ne s’étonne de ma situation, j’ai tout de même l’intuition que le monde autour de moi ne tourne pas rond. » Dans Le Consentement (Grasset), Vanessa Springora raconte tout, la rencontre avec G. en 1985, à l’âge de 13 ans, la fascination, l’amour qu’elle dit avoir éprouvé, l’emprise, la séparation, la chute, avec crises d’angoisse et épisode psychotique, puis les années pour s’en remettre. Il lui aura fallu trente ans pour livrer sa version de l’histoire. Jusque-là, en littérature, elle n’était que Vanessa, une des multiples conquêtes de « l’homme à la sortie du collège », un écrivain qui a eu son heure de gloire, mais que les moins de 50 ans ne connaissent guère : Gabriel Matzneff.

« Le Consentement » pousse à remonter le temps, jusqu’à ces années 1970 et 1980, quand le milieu littéraire et certains médias encensaient le dandy parisien, sans questionner les conséquences de ses attirances sexuelles.

Ce récit, qui sort le 2 janvier, est une première. Jamais les enfants et les adolescentes ayant eu une relation avec cet écrivain n’avaient pris la parole. Devenus adultes, aucun n’était sorti du silence. À 47 ans, Vanessa Springora, nouvelle directrice des éditions Julliard, se lance et couvre de ses mots ceux d’un homme de 83 ans, qui a toujours revendiqué son désir pour les mineurs – il ne dit pas pédophile mais « philopède », même si le verlan n’est pas son style. Récit littéraire, personnel et très fort, Le Consentement est aussi un ouvrage qui interroge la société. Il pousse à remonter le temps, jusqu’à ces années 1970 et 1980, quand le milieu littéraire et certains médias encensaient le dandy parisien, sans questionner les conséquences de ses attirances sexuelles.

Aujourd’hui, Gabriel Matzneff parle à ses amis de « retour du puritanisme » mais refuse de s’exprimer – « Je sors de chez le médecin, je n’ai pas la tête à ça, ce n’est pas du tout par désobligeance, croyez-le bien », répond-il, très courtois. Dans un contexte post-#metoo de remise en cause de la domination masculine et peu après le témoignage de l’actrice Adèle Haenel, il sait que l’époque ne lui est plus favorable.

Une autre époque

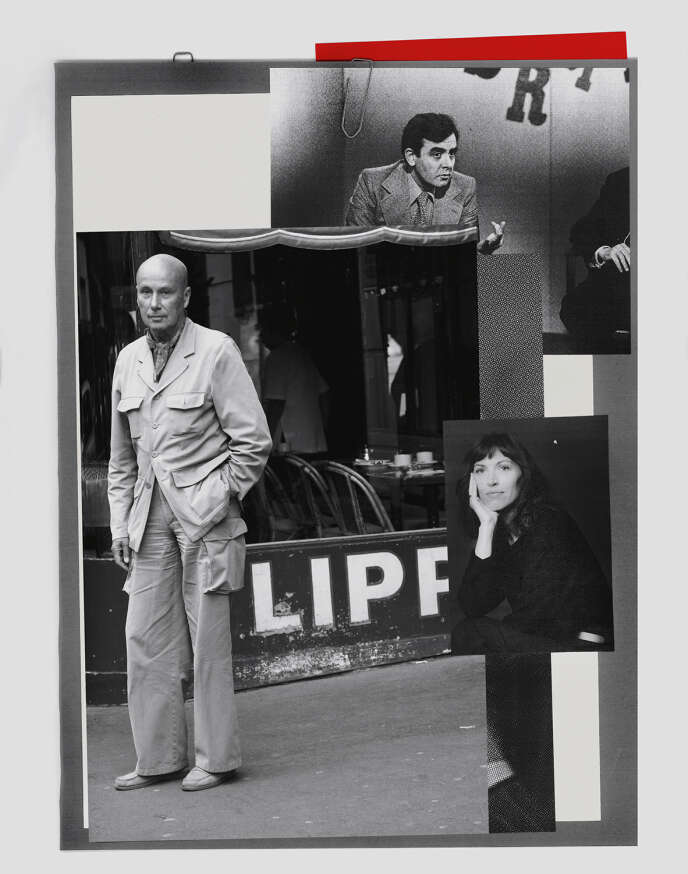

Crâne rasé, chemise grande ouverte sur torse bronzé, pantalon pattes d’éph, Gabriel Matzneff a 39 ans. Costume vert amande, chemise rose pâle et cravate bariolée, Bernard Pivot n’a pas un cheveu blanc. Nous sommes le 12 septembre 1975, sur Antenne 2. Présenté comme l’ami de Montherlant, l’écrivain est invité pour son essai Les Moins de seize ans (Julliard), sorti un an plus tôt. Déjà, il révèle ce qui fera tout son succès, ses airs d’aristocrate, son amour des interdits, son besoin de scandaliser. Déjà, ses propos sont limpides : « Je pense que les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, sont peut-être à l’âge où les pulsions d’affectivités, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes parce que les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente que de vivre un amour. Soit avec quelqu’un de son âge (…), mais aussi peut-être avec un adulte qui l’aide à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé, la beauté des choses. » Il enchaîne sur l’éveil, Bouddha, le Christ, les stoïciens.

Pédophile certes, mais pédophile mystique. « Est-ce que vous avez été choqué par le livre ? », interroge Pivot. Deux invités s’avouent gênés. Une professeure de lycée parle « d’attentat à la dignité de l’enfant » et un universitaire interroge l’écrivain, à propos « des petits garçons qu’il drague » : « Vous les avez peut-être traumatisés pour la vie ? » Matzneff ne se démonte pas : « Je vous dirais qu’il y a beaucoup d’autres façons de pourrir un enfant que de coucher avec. » Fin du débat. « Le livre n’a pas soulevé de vagues de protestation, se remémore Bernard Pivot. Ce sont les époques qui diffèrent. » Lui-même n’a aucun souvenir de cet essai. Il réinvitera l’écrivain à cinq reprises.

« Bernard Pivot invite systématiquement Matzneff, “Le Monde” ne dit jamais de mal de l’écrivain pendant les années 1970 et “Libération” en parle peu mais soutient le mouvement pro-pédophile. » Anne-Claude Ambroise-Rendu, universitaire

Une autre époque en effet. Une période difficile à juger avec les critères actuels. « Bernard Pivot invite systématiquement Matzneff, Le Monde ne dit jamais de mal de l’écrivain pendant les années 1970 etLibération en parle peu mais soutient le mouvement pro-pédophile, raconte l’universitaire Anne-Claude Ambroise-Rendu, auteur d’Histoire de la pédophilie : XIXe-XXe siècles (Fayard). Aux côtés de l’écrivain Tony Duvert et du philosophe René Schérer, il est la tête de proue de la défense de ce qu’il répugne à appeler la pédophilie, avec des arguments très structurés et ce qu’il faut de mauvaise foi. Le Monde et Libération y voient un discours de défense de la liberté, une cause plus que transgressive, révolutionnaire. Les seuls à critiquer Matzneff, au nom de la morale, sont des titres conservateurs, comme France Soir, ou d’extrême droite comme Minute. Le partage des médias est très politique. » A partir de 1977, l’écrivain tient une chronique hebdomadaire au Monde. Le journal y mettra fin en 1982 quand Gabriel Matzneff sera soupçonné de pédophilie, finalement à tort, dans l’affaire du Coral, un centre éducatif dans le Gard. Sa voix est reconnue, ses romans sont lus. Un de ses plus grands succès, Ivre du vin perdu, sort en 1981 et se vendra au fil des ans à 20 000 exemplaires.